Для роста корневых волосков важно О-гликозилирование

Как известно, клетки растений окружены твердой клеточной стенкой. Поскольку клетки постоянно растут (в некоторых случаях они удлиняются в 200 раз по сравнению со своим первоначальным размером), клеточной стенке нужно постоянно «достраиваться», чтобы сохранить свою толщину неизменной. Что же обеспечивает эту ее способность? Большая интернациональная группа (исследователи из Аргентины, Бразилии, Дании, Америки и Австралии) обнаружила, что важную роль тут играет один из редких видов гликозилирования.

Гликозилирование — это ферментативное присоединение углеводной цепочки к органической молекуле (как правило, белку или липиду). Некоторые белки могут правильно работать только после гликозилирования, поскольку присоединенные углеводные цепочки меняют их свойства, помогают им принять правильную конформацию и так далее. Гликозилирование бывает нескольких видов в зависимости от того, к какому именно атому (азоту, кислороду, углероду, фосфору) какой именно аминокислоты присоединяется углеводная цепь. Гликозилированные белки называются гликопротеинами. Именно гликопротеины являются основными белками клеточной стенки. И многие из этих белков содержат гидроксипролин.

Гидроксипролин — это нестандартная аминокислота, которая получается при гидроксилировании (пришивании –ОН-группы, см. hydroxylation) пролина на свежесинтезированной белковой цепочке специальными ферментами. Гидроксипролин — это довольно большая редкость; например, у млекопитающих он встречается всего в нескольких белках. Существует специальный подтип гликозилирования, при котором углеводная цепочка пришивается к кислороду в гидроксильной группе гидроксипролина. Известно было, что данный тип гликозилирования встречается в растительных клетках, и предполагалось, что он имеет большое значение для правильного функционирования клеточной стенки, но какую именно роль он в этом играет, было известно плохо.

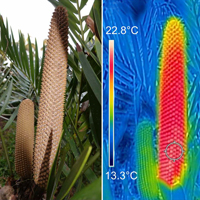

Чтобы определить эту роль, исследователи провели серию экспериментов на корневых волосках (см. Root hair) главного растительного модельного организма — резуховидки Таля. Корневые волоски — это одиночные клетки, отрастающие от поверхности корня на специальной зоне недалеко от его кончика. Они занимаются всасыванием питательных веществ из почвы и поэтому имеют колоссальное значение для жизнедеятельности растения. А поскольку они быстро растут и их можно легко разглядеть, измерить и сосчитать с помощью светового микроскопа, на них очень удобно исследовать влияние тех или иных факторов на рост и развитие растительных клеток.

Первым делом ученые попробовали понять, какие именно из пролил-4-гидроксилаз (P4H) — ферментов, которые гидроксилируют пролин до гидроксипролина, — важны для нормального роста корневых волосков. Ферментов этих существует целое семейство, но только три из них — P4H2, P4H5 и P4H13 — экспрессируются в зоне корневых волосков. Все три фермента локализованы в эндоплазматическом ретикулуме, на своеобразной «фабрике» по производству белков. Из этого следует, что свое дело — пришивание гидроксильной группы к пролину — они делают именно там и что обрабатываемый белок к этому моменту, скорей всего, только-только сошел с рибосомы.

Чтобы определить, для чего именно важны эти ферменты, исследователи использовали три линии растений, у каждой из которых был «выключен» один из ферментов, а потом посмотрели, как отсутствие ферментов сказывается на корневых волосках.

Выяснилось, что, как и предполагали исследователи, корневые волоски у растений с «выключенными» ферментами имеют меньшую длину, чем контрольные (а при «выключении» P4H2 и самих волосков становится меньше). Эти эффекты исчезают, если восстановить в клетках нормальное количество изучаемых ферментов. Если же увеличить их экспрессию, то корневые волоски становятся гораздо длиннее и растут с большей плотностью. Из этого следует закономерный вывод — гидроксилирование пролина (и последующее «пришивание» к гидроксипролину углеводной цепочки) — необходимое условие для правильного роста корневых волосков.

Чтобы подробнее изучить, какие именно субстраты особенно «любят» изучаемые ферменты, исследователи провели еще одну серию экспериментов, где предложили этим ферментам несколько типов различных белков. Выяснилось, что нашим ферментам удобнее гидроксилировать целую цепочку последовательно идущих пролинов, а не одиночные, удаленные друг от друга пролиновые остатки. А полипролиновые цепочки характерны для чрезвычайно важных для клеточной стенки белков экстенсинов (см. Extensins), и это наводит на мысль, что именно данные белки и являются основным субстратом для изучаемых ферментов.

Экстенсины названы так потому, что предполагается, что они образуют экстенсивную (то есть широко раскинувшуюся, всеохватывающую) сеть в клеточной стенке. В состав этих белков входят повторяющиеся цепочки из гидроксипролинов, причем гидроксипролины эти, как правило, гликозилированы короткими (примерно из пяти остатков) арабинозными цепями.

Исследователи решили выяснить, какие именно гликозилирующие ферменты (они называются гликозилтрансферазами) занимаются гликозилированием экстенсинов после того, как с ними «поработают» P4H2, 5 и 13. Из всех возможных кандидатов ученым удалось выбрать два, которые называются RRA3 и XEG113 и которые экспрессируются вместе с P4Н2 и 5. Ферменты эти в основном локализуются в комплексе Гольджи, который занимается выведением белков, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме, к месту их назначения. «Выключение» данных ферментов вызывает у растений эффекты, сходные с «выключением» P4Н2, 5 и 13, — то есть меньшую длину корневых волосков, а кроме того — пониженное количество экстенсинов в клеточной стенке. Кроме того, при отсутствии этих ферментов у экстенсинов наблюдается типичный дефект — слишком короткие арабинозные цепочки, причем без RRA3 цепочки эти состоят максимум из двух арабинозных остатков, а без XEG113 — и вовсе из одного. Из этого исследователи сделали вывод, что XEG113 пришивает к углеводной цепочке второй остаток арабинозы, а RRA3 — третий. Судя по всему, укороченные арабинозные цепочки нарушают конформационную стабильность экстенсина, в результате чего нарушается его «общение» с другими белками и формирование полноценной экстенсиновой сети становится невозможным.

Итак, можно описать следующий «конвейер» для производства экстенсинов в клетках корневых волосков. Вначале белок синтезируется в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. Едва он сошел с рибосомы, его подхватывают пролилгидроксилазы P4H2, 5 и 13 и превращают содержащиеся в нём пролиновые остатки в гидроксипролиновые. После этого белок поступает в комплекс Гольджи (там, кстати, тоже наблюдается некоторая активность P4H2 и 5), где гликозилтрансферазы RRA3 и XEG113 (и, вполне возможно, не они одни) пришивают к гидроксипролинам арабинозные цепочки. И наконец, полностью зрелый экстенсин отправляется в клеточную стенку, где образует всеохватывающую, экстенсивную сеть с себе подобными.

Помимо того что полученные данные существенны для понимания жизнедеятельности растений вообще, они имеют и определенное прикладное значение. Корневые волоски чрезвычайно важны для нормальной жизнедеятельности растений, и возможность изменять их длину и плотность может сослужить ученым хорошую службу.

Источник: Silvia M. Velasquez, Martiniano M. Ricardi, Javier Gloazzo Dorosz, Paula V. Fernandez, Alejandro D. Nadra, Laercio Pol-Fachin, Jack Egelund, Sascha Gille, Jesper Harholt, Marina Ciancia, Hugo Verli, Markus Pauly, Antony Bacic, Carl Erik Olsen, Peter Ulvskov, Bent Larsen Petersen, Chris Somerville, Norberto D. Iusem, Jose M. Estevez. O-Glycosylated Cell Wall Proteins Are Essential in Root Hair Growth // Science. 2011. V. 332. P. 1401–1403.

Вера Башмакова

Последние новости