О мышах и людях

Марина Молчанова

«Квантик»№4, 2025

Южная ночь. В небе мелькают летучие мыши. Они быстро летают в темноте, охотятся на насекомых, не сталкиваясь друг с другом и не натыкаясь на препятствия.

Человек идёт к врачу с жалобами на боли в животе. Его направляют на исследование, и вот он уже лежит на койке, а врач водит по коже его живота датчиком и одновременно смотрит на экран компьютера. Так, вот здесь изменения... и здесь... ничего страшного, но вам надо посидеть на диете и понаблюдаться.

Что общего между этими двумя картинами? Ультразвук.

* * *

Во время разговора мы общаемся при помощи звуков. А звук, с точки зрения физики, — это колебания давления, которые распространяются по воздуху или какому-то другому материалу как волны. Источники звука буквально толкают воздух, сжимая и разжимая его десятки, или сотни, или тысячи раз в секунду. Каждый сжатый (то есть с повышенным давлением) участок воздуха толкает соседний участок, и вот так по цепочке распространяется волна.

У человека в организме звук формируется в результате сложной работы голосового аппарата. В частности, в результате колебаний голосовых связок — особых складок, расположенных в гортани. Наш собеседник, обращаясь к нам, порождает звуковую волну — пульсации давления. Когда они доходят до наших ушей, то воздействуют на барабанную перепонку, передаются слуховым косточкам, а затем и во внутреннее ухо. Этот орган улавливает прошедшие колебания и отправляет по нервам соответствующий сигнал в мозг. В итоге мы слышим звук.

Высота звука определяется его частотой — количеством колебаний в секунду (герц). Самые низкие звуки, которые человек способен услышать, имеют частоту примерно 16–20 герц. Самые высокие звуки, тончайший писк, — около 20 тысяч герц. А вот волны с частотой выше 20 тысяч герц мы уже не воспринимаем. Они и называются ультразвуком. Мы их не слышим, но это не значит, что их не слышат другие животные.

* * *

Ещё в XVIII веке знаменитый итальянский учёный Ладзаро Спалланцани показал, что летучие мыши используют в полёте не зрение, а какое-то другое чувство. Он поймал трёх зверьков и выпускал их полетать в полной темноте, в которой сова уже натыкалась на стенки. У летучих мышей же всё было отлично. Он им сделал абсолютно тёмные очки, но мыши по-прежнему летали быстро и уверенно.

Младший современник Спалланцани, швейцарец Луи Жюрин, решил пойти дальше. Может быть, если дело не в зрении, то оно в слухе? И он попробовал сделать для животных ушные затычки. Бинго! Мыши теряли ориентацию. Спалланцани сперва не поверил. Но после серии опытов (сказать по правде, многие из них нас бы сегодня шокировали) пришлось признать: да, летучие мыши действительно «видят ушами». А вот как именно они видят ушами, учёные узнали куда позже, примерно через 150 лет.

Сейчас мы знаем, что летучие мыши — и некоторые другие животные, от землероек до китов — используют ультразвук для ориентации в пространстве.1 Животное испускает ультразвуковые волны, они отражаются от препятствий и возвращаются обратно в виде эха. Отражённые волны улавливаются ушами, которые играют роль локаторов (недаром уши у летучих мышей такие большие!). Чем больше расстояние до предмета, тем больше времени проходит от сигнала до эха. И можно получить информацию: вот в этом направлении на таком-то расстоянии есть препятствие, его надо обогнуть. А вот в этом направлении на таком-то расстоянии летит насекомое — его надо поймать и съесть. Издавая сотни сигналов в секунду, летучая мышь непрерывно составляет «карту» окружающих объектов, узнаёт их размеры, форму, скорость и направление движения.

После открытия Спалланцани ультразвук стал потихоньку проникать и в повседневную жизнь человека. Скажем, в XIX веке английский учёный Фрэнсис Гальтон изобрёл ультразвуковой свисток для дрессировки животных: можно подать собаке сигнал на такой частоте, которую собака ещё слышит, а человек уже нет.

Но для настоящего изучения и практического применения ультразвука этого было мало. Ведь сперва нужно было создать устройства, которые будут действительно удобны для его получения искусственным путём — ни летучих мышей, ни свистков на все случаи жизни не напасёшься. И здесь помогло открытие из совсем другой области физики.

* * *

В 1880 году Пьер Кюри, будущий исследователь радиоактивности и нобелевский лауреат, а тогда просто юный ассистент, работал в одной из лабораторий в Сорбонне вместе со старшим братом Жаком. И в это время братья совершили крупное открытие: они обнаружили пьезоэлектрический эффект.

Этот эффект наблюдается в некоторых материалах (далеко не во всех, но в кристаллах кварца или топаза он есть) и заключается в том, что при механическом воздействии на них — например, при нажатии2 — на поверхности предмета возникают электрические заряды. Как если бы на него воздействовали с помощью электрического поля. Наверняка кто-то из вас видел пьезозажигалку: нажимаем на кнопку, сжимается пьезоэлектрическая пластинка, раздаётся треск, проскакивает искра — из-за того самого электричества. Более того, буквально через год выяснилось, что есть и обратный эффект. Если к предметам из тех же самых материалов приложить электрическое поле, то эти предметы будут деформироваться — как если бы на них воздействовали механически.

Но какое отношение это имеет к получению ультразвука? Оказывается, самое прямое. Ведь в это время бурно развивалась электротехника, и уже к началу XX века появилась возможность получать электрический ток достаточно высокой частоты. Это было очень важно для истории радио, но также, как выяснилось, и для истории ультразвука. Ведь это означало, что можно воздействовать на кристалл электрическим полем, которое изменяется с высокой частотой! А тогда, благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту, сам кристалл будет деформироваться с высокой частотой — то сжиматься, то растягиваться. И такой колеблющийся кристалл будет «толкать» воздух, производя ультразвук.

Как это часто (увы!) бывало в истории человечества, в развитии новой технологии сыграла роль война. Во время Первой мировой войны велись активные боевые действия на море, и возникла идея создания ультразвукового устройства для обнаружения вражеских мин и подводных лодок. Обычный звук годится для обнаружения только крупных объектов: слишком велика длина волны. В эту работу внесли наибольший вклад знаменитый французский физик Поль Ланжевен и русский эмигрант, инженер Константин Шиловский. Как писал Шиловский, «есть возможность... излучать по всем направлениям потоки ультразвуковой энергии, настоящие лучи „механического света“, освещая мрак под водой, рассеивая его и ища там то, что надо найти: мины, подводные лодки и прочее».

Устройство действительно было создано. Правда, на его распространение в ту пору не хватило денег, но в последующие десятилетия ультразвуковые исследования подводных объектов — гидролокация — постепенно стали играть важную роль. Оказалось, что можно изучать океанское дно, можно отыскивать большие косяки рыб, можно обнаруживать дефекты в корпусах кораблей...

Эта область применения ультразвука важна до сих пор. Есть и другие. Но для нас с вами интереснее всего роль ультразвука в медицине. Ведь ультразвуковые исследования человеческого организма — сокращённо «УЗИ» — сейчас очень распространены. И рано или поздно, скорее всего, каждого из нас врач направит на такое исследование, хотя бы просто для проверки.

* * *

Мы не можем просто так заглянуть внутрь человеческого организма: наши кожа, жир, мышцы непрозрачны для световых лучей. Но ведь они вполне могут быть «прозрачными» для ультразвуковых волн. При этом, как только волна достигает границы между двумя разными тканями, часть её отражается (чем больше разница в плотности и упругости, тем сильнее отражение). А значит, если у нас будет источник ультразвука и приёмник отражённых волн, мы сможем понять, на каком расстоянии находится эта граница. Остальное уже технические детали.

Как и в истории открытия пьезоэлектричества, здесь сыграли важную роль два брата. Это были австрийцы: врач-психиатр Карл Тео Дуссик и физик Фридрих Дуссик. Они уже знали про работы по обнаружению дефектов в металле с помощью ультразвука (в частности, работы нашего соотечественника Сергея Соколова). А нельзя ли — подумал Карл — таким же образом обнаруживать «дефекты» внутри человеческого тела? Особенно внутри мозга, который особенно интересовал его как психиатра.

Работа в этом направлении была начата ещё до Второй мировой войны. И в 1942 году появилась первая статья Дуссика о возможности использования ультразвука для диагностики. Но во время вой ны долгое время было не до экспериментов. А вот начиная с 1946 года исследования были продолжены. Несмотря на нехватку денег (Карл Дуссик сам оплачивал все материалы и сам платил зарплату брату и техническим сотрудникам), была построена установка — громоздкая, но работающая. Были опубликованы ультразвуковые изображения структур человеческого мозга — первой «моделью» был сам Карл Дуссик. Были обследованы первые пациенты. И через некоторое время даже с использованием этого примитивного аппарата удалось достичь диагностических успехов: например, у 34-летней женщины благодаря «гиперсонографии» (так Дуссик называл ультразвуковое исследование) обнаружили доброкачественную опухоль. Опухоль удалили, и у женщины прекратились эпилептические припадки, мучившие её многие годы.

В последующие годы метод бурно развивался, и в его развитие вносили вклад учёные из разных стран: Иэн Дональд в Шотландии, Джон Уайльд в США и многие другие. Совершенствовались и его физические основы. Стало понятно, что для исследований лучше использовать не прошедшие, а отражённые сигналы — как и сказано в начале этой части статьи. Появились современные датчики на основе остроумного принципа: одни и те же кристаллы (например, кварца) могут служить как излучателями, так и приёмниками сигнала. Ведь, как мы уже знаем, где есть прямой пьезоэлектрический эффект, там есть и обратный!

Правда, хотя всё началось с головного мозга, сейчас ультразвук не так часто применяется именно для этих исследований: мешают кости черепа. Поэтому удобно использовать этот метод для изучения мозга только у совсем маленьких детей, у которых эти кости ещё не срослись.

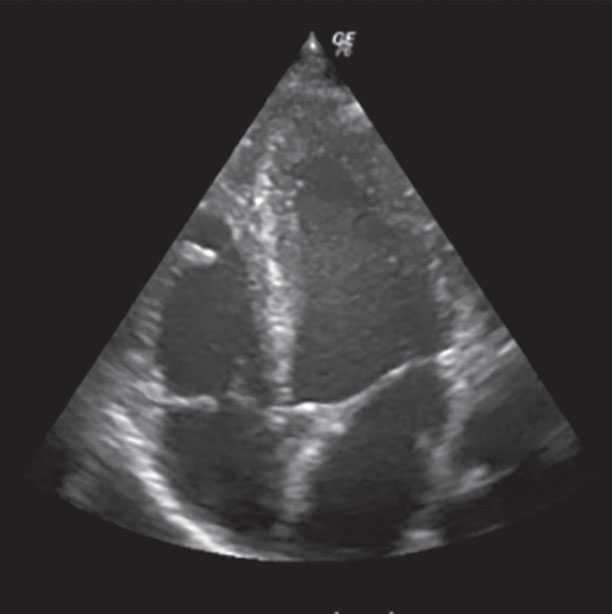

А вот для многих других ситуаций это просто замечательный метод: быстрый, недорогой, доступный. Можно посмотреть на щитовидную железу или на почки. Можно увидеть состояние органов брюшной полости. Можно наблюдать за строением и работой сердца — это называется эхокардиографией. Можно узнавать о том, с какой скоростью кровь движется по сосудам. Можно понаблюдать за развитием ещё не родившегося ребёнка — насколько нам сейчас известно, для него ультразвук (в отличие от многих других видов исследований) совершенно безвреден.

Сердце на УЗИ. Видны 4 камеры, перегородки и клапаны

Недаром ультразвуковые аппараты стоят сейчас в каждой больнице и каждой поликлинике. И, может быть, после этой статьи вы на них будете смотреть с большим интересом.

* * *

Кстати, попробуйте ответить на интересный вопрос — кто внимательно читал, тот может догадаться. Те из вас, кому уже делали УЗИ, могут помнить, что датчик, который доктор водит по коже, смазан полужидкой субстанцией — гелем. Зачем?

1 См., например: А. Бердников. Почему птицы не глохнут. «Квантик» №4, 2014; Г. Мерцалов. Ночные кровопийцы, кудряшки и подводные лодки. «Квантик» №5, 2014; Г. Идельсон. Речь и FoxP2. «Квантик» №12, 2023.

2 Греческое «пьезо» как раз и означает «давлю, сжимаю».

См. также

Художник Мария Усеинова