Кукушка, флейта и кунжут

Почему так называются кости человека?

Андрей Синюшин

«Квантик» №8, 2024, «Квантик» №9, 2024

Скелет человека состоит из чуть более чем двухсот костей, и отличать их друг от друга необходимо многим специалистам — археологам, антропологам, криминалистам, врачам. Поэтому у каждой, даже самой мелкой, кости есть своё название. Именно об этих названиях мы и поговорим.

Некоторые из них понятны сразу. В самом деле, бедренная или лобная кости называются так, потому что расположены в соответствующих частях тела. Ясно, что кубовидная или трёхгранная кости получили имена из-за особенностей формы. А откуда взялись слова копчик, сошник или ключица?

Как и систематика, анатомия пользуется латынью. Сейчас найдётся немного людей, способных поддержать диалог на латыни, но ещё два века назад научный трактат вполне мог быть написан именно на этом языке, и естествоиспытатели могли свободно его прочесть. Такое же назначение остаётся у анатомической латыни: в любой стране мира студенты-медики учат, что caput humeri — это головка плечевой кости, независимо от того, как она называется в языках этих стран и народов.

Названия некоторым костям были даны ещё древними греками или римлянами. Эти слова вошли и в современный научный лексикон. Несложно догадаться, что слова, обозначающие бедро или ребро, есть в любом языке, и латынь с древнегреческим не исключение. А вот задача различить и поименовать восемь небольших косточек запястья возникла лишь сравнительно недавно — при появлении анатомии как науки и составлении первых анатомических пособий. Вероятно, первым остеологом, специалистом по костям, был в XI веке Ибн Сина, известный также как Авиценна. В европейской науке подробные описания скелета берут начало в знаменитом семитомном труде «О строении человеческого тела» Андреаса Везалия (XVI в.). Русские названия большинства костей представляют собой простой перевод латинских.

Конечно, мы не станем подробно обсуждать названия всех двух с лишним сотен костей человека, а остановимся на самых интересных. В черепе (это слово — однокоренное с черепаха и черепица) пояснения нужны, пожалуй, только для сошника. Мы нечасто видим вспашку земли плугом, и уж совсем редкостью стало использование сохи. Часть сохи, которая непосредственно рыхлит землю, — сошник. Форма кости похожа на эту плоскую деталь; латинское название кости (vomer) имеет то же значение.

Хорошо запоминаются названия слуховых косточек среднего уха — молоточка, наковальни и стремечка. Их латинские названия (соответственно malleus, incus и stapes) имеют те же значения и были впервые использованы в XVI в. Курьёзно, что латинское слово stapes придумали европейцы Средневековья или Возрождения специально, чтобы как-то назвать стремя: древние римляне стременами не пользовались и слова такого не знали.

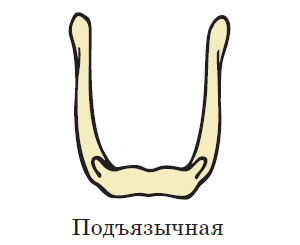

Интересно научное название подъязычной кости — os hyoideum. Os — это просто кость, это слово входит в названия большинства частей скелета. Слово hyoideum греческого происхождения и означает «сходный с буквой ипсилон». В этом слове hy- — название буквы, -oide- — латинизированный греческий суффикс -oeidēs со значением «подобный» (тот же, что и в словах астероид или геоид), а -um — окончание прилагательного среднего рода в латыни. Форма кости и вправду напоминает строчное начертание ипсилона: υ. В латинице этой букве соответствует игрек (буквально «и-греческое»), в кириллице — уже не используемая ижица.

Позвоночник (однокоренное с звено) состоит из очень похожих по строению позвонков. Специалист может точно определить, грудной или поясничный позвонок перед ним, однако собственные названия есть не у всех.

Первый шейный позвонок — атлант (латинское atlas). Его название отсылает к древнегреческому мифу о титане Атланте, которому боги повелели держать небесную твердь в наказание за мятеж. В античном и более позднем искусстве небо на плечах Атланта изображали в виде сферы, поэтому, конечно, параллель между легендарным гигантом, несущим эту сферу, и позвонком, поддерживающим голову, напрашивается сама собой.

Помимо легенды о титане-бунтаре, своя история есть и у названия этого позвонка. Дело в том, что древние римляне называли атлантом не первый, а седьмой шейный позвонок — самый нижний, граничащий с грудным отделом. В некотором смысле это логично: тяжёлую ношу, не снабжённую лямками, человек носит именно на этом месте. Однако в анатомических трактатах эпохи Возрождения атлантом стали называть уже первый шейный позвонок. У этого изменения, вероятно, есть некоторое символическое значение: подлинный груз, который суждено нести человеку, — не тяжёлая ноша, а бремя мыслей, разум. Такое переосмысление было вполне в духе Ренессанса.

Второй шейный позвонок тоже имеет своё имя — эпистрофей или аксис. Первое слово происходит от греческого epistrepho («поворачиваюсь»; этот же корень есть в словах катастрофа и стрептококк), второе на латыни означает просто «ось». Оба названия подчёркивают, что вокруг зубовидного отростка этого позвонка поворачиваются атлант и вся голова.

Русское слово крестец — это буквально «маленький крест»; если напрячь воображение, его и вправду можно увидеть в очертаниях этой части позвоночника, располагающейся ниже поясничного отдела. Такая же отсылка содержится во многих европейских языках: и венгерское keresztcsont, и литовское kryžkaulis означают «крест-кость». Латинское же название, os sacrum, переводится как «священная кость» и вызывает много вопросов. Каких только истолкований не предлагали, опираясь на верования разных народов и эпох. В древнееврейской и арабской традициях бытовало мнение, что крестец — это «кость воскрешения». Считалось, что он будто бы не подвержен разложению и его невозможно уничтожить, а потому из него, как из ореха, возродится всё тело при воскресении мёртвых. Арамейское слово luz обозначало и орех, и некую кость в основании позвоночника — не исключено, правда, что это копчик, о котором речь пойдёт ниже. Древнеегипетский миф о воскрешении разрубленного тела бога Осириса придавал большое значение именно сохранности крестца. Исидор Севильский, живший в VI в., в грандиозной для своего времени энциклопедии «Начала» писал, что крестец первым образуется у эмбриона и якобы потому язычники наделяли его особым смыслом, принося в жертву богам. Не последнюю роль, вероятно, сыграла и близость этого отдела позвоночника к репродуктивным органам. Так или иначе, с древнейших времён крестец воспринимался как «священная кость», что и отражено в его латинском названии.

И уж совсем загадочным остаётся название копчика. По одной из версий, у этого слова тот же корень, что и у слова копна, и оно буквально означает что-то вроде «холмик», «бугорок». Другая гипотеза связывает копчик с кобчиком — небольшим соколом. Форма копчика предположительно напоминает то ли силуэт, то ли хвостовое оперение, то ли клюв этой птицы.

Однако птичья тема прослеживается и в научном, ещё древнегреческом по происхождению, названии этой части позвоночника: coccyx — «кукушка». Везалий называл копчик os cuculi, «кукушечья кость», и связывал это название с формой, будто бы напоминающей клюв кукушки. Кажется, однако, что нет ничего особенного в клюве этой птицы, — в отличие, скажем, от пеликана или кроншнепа. В чём же дело? Не исключено, что в античном названии копчика мы слышим отголосок какого-то уже забытого мифа.

Посмотрим на кости верхней конечности. Слова лопатка и ключица — переводы латинских названий, которые описывают форму этих костей. С лопаткой всё понятно, но далеко не сразу становится ясно, что ключица — это просто маленький ключ, ключик, который и напоминает эта кость по форме. Её движение также похоже на поворот ключа в замке.

Русские названия плечевой, локтевой и лучевой костей соответствуют латинским. Слово radius, обозначающее лучевую кость, — не только «луч» (как в слове радиация), но и «спица колеса». Это позволило слову радиус надёжно обосноваться в геометрии.

Восемь небольших костей запястья — крепкий орешек для любого, кто сдаёт экзамен или зачёт по анатомии. Их русские названия прямо переводят латинские и отсылают к их форме — полулунная, крючковидная и другие. Чуть подробнее остановимся на ладьевидной кости. Её научное название, scaphoideum, образовано от греческого skaphos — «корабль» (однокоренное с батискаф). Русское же название, кажется, указывает на лодку-ладью. Сейчас это название известно нам по шахматам; и действительно, в старинных русских шахматах эта фигура выглядела именно как корабль, а не как башенка-«тура».

Забегая вперёд, скажем, что своя ладьевидная кость есть и в предплюсне — части ноги между голенью и подъёмом ступни, включающей пятку. Русское название этой кости одинаково и для верхней, и для нижней конечностей. Но ладьевидную кость предплюсны анатомы именуют naviculare, уже от латинского слова navicula («кораблик»), а оно происходит от navis, «корабль». Мы знаем однокоренное слово навигация.

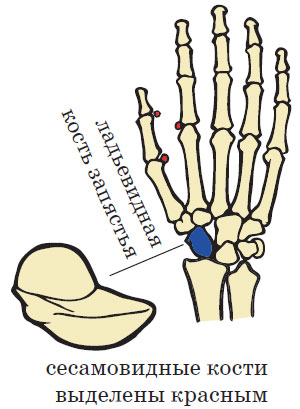

В толще некоторых сухожилий, в том числе связанных с суставами кисти, встречаются крошечные сесамовидные кости. Их число у разных людей неодинаково, они развиваются с неравной вероятностью, а потому относятся к так называемым добавочным костям. Формой и размерами они напоминают небольшие семена — например, кунжута (по-латински sesamum), что и отражено в их названии. Именно слова «Сезам, откройся!» отпирали волшебную пещеру в сказке об Али-Бабе и сорока разбойниках. Не случайно брат Али-Бабы Касим, оказавшись внутри пещеры и забыв пароль, безуспешно перебирал названия круп: «Горох, откройся! Пшеница, откройся!»

Перейдём к нижним конечностям. Таз — это именно таз, чаша, вмещающая внутренние органы; слово из тюркских языков. Образующие его три пары костей, лобковые, седалищные и подвздошные, названы по местоположению. Для нашего уха причудливо звучит разве что подвздошная кость. Толковый словарь Даля сохранил слова вздошье (нижняя часть груди) и подвздошье («верхние части живота между последними рёбрами и подвздошными или тазовыми костями»).

Коленный сустав спереди закрыт самой крупной из сесамовидных костей — надколенником или коленной чашечкой. Чашечка — буквальный перевод латинского названия этой кости: слово patella образовано от patina — «плошка, посудина». Брюхоногий моллюск с таким же латинским названием (Patella) — морское блюдечко. Примерно у трети всех людей с обратной стороны колена в сухожилии икроножной мышцы развивается ещё одна сесамовидная кость — фабелла. Латинское fabella восходит к faba («боб»), поэтому название кости можно перевести как «бобовое зёрнышко» или, чуть менее точно, «фасолинка».

В голени находятся большая и малая берцовые кости. Берце или берцо В. И. Даль определяет как часть ноги между коленом и стопой. Вероятно, слово возникло из бедрцо («маленькое бедро»), которое очень неудобно произносить. В современном русском берцо уже не встретить, но наверняка вам знакомы «берцы» — высокие полусапоги со шнуровкой. Берец — это верхняя часть любой обуви, просто у такого сапога он особенно длинный. Интересны латинские названия этих костей. Большеберцовая называется tibia («флейта»), а малоберцовая — fibula («застежка, булавка»), — вероятно, по их форме.

Семь костей предплюсны в основном названы по своей форме. О ладьевидной кости мы уже говорили. Внимания заслуживает таранная кость. Её русское название подчёркивает сходство с тараном — древним стенобитным орудием. Этимологические словари связывают её имя в латыни, talus, с латинским же словом taxillus, обозначающим игральные кости. Таранные кости парнокопытных («бабки») имеют плоские грани и потому с древности использовались для игр и гадания. В России в старину была популярной игра в «бабки», в Центральной Азии такими же костями до сих пор играют в «асык». «Игральными костями» сейчас называют кубики из любого материала.

В старину таранная кость называлась astragalus. Так же ещё в античные времена был назван крупнейший род цветковых растений — астрагал из семейства Бобовых. Вероятно, угловатые семена этих растений напоминали кость предплюсны.

Скелеты тетрапод — четвероногих позвоночных — в основном сходны друг с другом и во многом описываются теми же терминами, что и скелет человека. В некоторых группах есть свои кости с интересными названиями — пряжка, цевка, грифельная кость, воронья кость и другие. Изменчив и скелет человека: у некоторых людей можно найти кость инков, треугольную кость и другие редкие структуры. У этих названий порой есть своя занимательная история. Не только факты, но и верования, и легенды в разное время были частью анатомических знаний. В названиях костей видны следы прошедших эпох и слышно эхо умолкнувших языков, и потому они так интересны.

Рисунки костей в тексте: Андрей Синюшин

Художник Алексей Вайнер