Следствия столкновения, породившего Луну: траектории осколков

Алексей Бялко, Михаил Кузьмин

«Природа» №10, 2020

Луна образовалась в результате Гигантского столкновения (ГС) ПротоЗемли с планетой, названной Тейей [1]. Осколки этого события, разлетевшиеся далеко от Земли, возвращаются в узкую область Солнечной системы вблизи той ее точки, где и произошло ГС [2]. Постараемся последовательно изложить результаты этих работ. Но прежде нужно рассказать о том, что нам известно о Солнечной системе на ее самых ранних этапах развития. Такое вступление поможет понять, что представляли собой как сами столкнувшиеся протопланеты, так и их соседи.

Гигантское столкновение произошло около 4,45±0,05 млрд лет назад, на 70–170 млн лет позже взрыва Сверхновой (4568 млн лет назад), который задал изотопный состав Солнечной системы. Хорошо известно, что элементный и изотопный состав метеоритов, планет и самого Солнца един, а их разности имеют разумные объяснения в термической и гравитационной истории этих небесных тел. Вскоре после взрыва Сверхновой, материал которой, смешавшись с молекулярным облаком, образовал Солнечную систему, раскаленная материя начала охлаждаться. В результате конденсации газов первыми затвердевшими образованиями стали кальций-алюминиевые включения (calcium-aluminum-rich inclusions, CAIs) [3, 4]. Их анализ позволил установить момент этой конденсации — 4567,30±0,16 млн лет назад. Он мало отличается от момента самого взрыва, поскольку радиационное охлаждение происходит достаточно быстро. Ему препятствует то обстоятельство, что некоторые изотопы, образовавшиеся при взрыве Сверхновой, еще долго разогревали сконденсированное вещество. Это распады изотопов 26Al → 26Mg (0,72) и 60Fe → 60Ni (2,6); в скобках приведены их периоды полураспада в млн лет. Их количество после взрыва было отнюдь не мало, а кальций-алюминиевые включения содержат оба изотопа алюминия. Разогрев планетезималей, зародышей планет, происходит тем значительнее, чем больше их размер.

Однако эти данные, к сожалению, не помогают установить, когда и на каком именно расстоянии от Солнца сформировались первые планеты. Что именно происходило в первые 10–20 млн лет после взрыва Сверхновой, почему сегодня Солнце вращается очень медленно, а основной момент вращения несут планеты-гиганты Юпитер и Сатурн — все это пока нам досконально неизвестно. Есть молодые звезды типа Т Тельца (T Tauri), у которых наблюдаются джеты — потоки вещества, исходящие из полюсов. Возможно, эти джеты уносят угловой момент протозвезды магнитным полем и тем самым замедляют ее вращение. Но надежной физической теории джетов на базе магнитной гидродинамики пока нет, так что вопрос остается открытым.

Возможно, образование Солнечной системы происходило одновременно с другими звездами-родственниками [5]. Совместное рождение нескольких звезд из остатков одной Сверхновой в принципе могло бы пояснить, чем вызваны малые отклонения плоскостей орбит большинства планет Солнечной системы от плоскости эклиптики (всего 1,3° у Юпитера и 2,5° у Сатурна) при значительном наклоне (7,25°) оси вращения самого Солнца. Две такие родственные звезды (HD162826 и HD186302) имеют массы, возраст и химический состав, близкие Солнцу. Современное расстояние до них менее 100 пс, оно не противоречит их возможному разлету за 4,5 млрд лет из одной области Галактики. Планетных систем около этих звезд пока не обнаружено.

В период, когда произошло ГС, светимость Солнца находилась на уровне 75–80% современной, но его активность была высока, а интенсивность солнечного ветра как минимум в 10–30 раз превышала современную. Сейчас скорость солнечного ветра около земной орбиты лежит в диапазоне 300–700 км/с, а плотность протонов и электронов составляет 3–10 частиц в кубическом сантиметре. Но объяснить потерю момента вращения Солнца за счет выноса его солнечным ветром, который в прошлом был даже на несколько порядков мощнее современного, к сожалению, не удается.

Не сильно помогают и астрономические наблюдения иных планет. Среди нескольких тысяч известных сегодня экзопланет не нашлось ни одной планетной системы, схожей с нашей. Обнаружена, правда, система нескольких планет около молодой и яркой звезды Фомальгаут в созвездии Южной Рыбы (Fomalhaut, a PsA; ее название в переводе с арабского означает ‘рот южной рыбы’). Кроме планет вокруг Фомальгаута обнаружен диск космической пыли [6]. С одной стороны, еще через несколько миллионов лет из этого диска может образоваться обширная планетная система, однако она не будет похожа на нашу: масштабы расстояний там совсем иные. С другой стороны, не исключено, что сам этот диск был следствием некоего гигантского столкновения в иной планетной системе, т.е. ближайшим аналогом нашего ГС.

Итак, нам неизвестно, как именно формировалась Солнечная система в первые десятки миллионов лет после взрыва Сверхновой и конденсаций первых кальций-алюминиевых включений. Поэтому разумно исходить из наиболее простого предположения: к моменту ГС большинство планет уже сформировались и заняли свои позиции, близкие к современным.

Что же касается внутреннего строения планет, то можно с определенностью утверждать, что еще до ГС гравитационная дифференциация вещества успела сформировать их железоникелевые ядра и силикатную мантию. Разогреву планетных недр способствовал распад радиоактивных изотопов 26Mg и 60Fe, их концентрации в те времена были достаточно велики. Кроме того, геологическим свидетельством ранней дифференциации железа и силикатов служит также обедненное содержание вольфрама в земной коре по сравнению с составом метеоритов. Причина этого в том, что распад 182Hf → 182W (период полураспада 8,9 млн лет) приводит к переходу литофильного гафния в сидерофильный вольфрам, который из силикатной коры переходит в железные ядра формирующихся планет. Этот процесс позволяет оценить момент формирования железоникелевых ядер столкнувшихся протопланет в 30–50 млн лет после взрыва Сверхновой [7, 8]. Нижний предел момента ГС, оцениваемый в 70 млн лет, подтверждается возрастом земных и лунных цирконов [9]. Следовательно, оба тела к моменту столкновения имели уже сформировавшиеся тяжелые железные ядра и силикатную мантию.

Расчеты Гигантского столкновения

Многократные расчеты ГС выполнялись методом SPH (smooth particle hydrodynamics) [10]. Рассчитывались системы из 20–30 тысяч железных и силикатных частиц, гравитационно взаимодействующих на больших расстояниях и упруго на малых. Оптимальные параметры столкновения выбирались с той целью, чтобы на орбитах вокруг Земли остались силикатные тела с лунной массой, а доля железа оказалась в диапазоне 3–4%. Оказалось, что для выполнения этих условий необходимо, чтобы масса Тейи была равна примерно 0,1 массы Земли, а столкновение произошло под небольшим углом. Активная фаза ГС продолжалась 2–3 суток, за это время произошло быстрое слияние железных ядер протопланет. Выделившаяся при этом энергия разогрела недра Земли до температур около 8 000 К, ее поверхность также разогревалась до нескольких тысяч кельвинов. Следовательно, в процессе ГС Земля лишилась практически всех газов и летучих веществ.

Суммарная масса осколков образования Луны составляет более половины массы Луны, что на порядок больше массы всех современных астероидов. Распределение осколков по массам оказалось достаточно близким к аналогичному распределению астероидов. Но возможное предположение, что пояс астероидов возник в результате ГС, при внимательном рассмотрении не подтверждается. Однако небольшая часть астероидов вполне может носить следы столкновений с осколками, пролетавшими пояс в направлении планет-гигантов.

Нами было рассмотрено движение осколков образования Луны по орбитам Солнечной системы, полученное решением ограниченной задачи трех тел (Солнца, Земли и осколка малой массы). Орбиты эти можно приближенно разделить на несколько групп — от самых быстрых осколков до самых медленных, но все же удаляющихся от Земли, а также движущихся по земной орбите, обгоняя планету или опережая ее.

Траектории осколков

Первые осколки (рис. 1) имеют начальные скорости, примерно сонаправленные удару Тейи. Их величина достаточна для достижения планет-гигантов, а возможно, даже для вылета в Галактику. Доля таких сверхбыстрых осколков очень невелика, порядка десятых долей процента. Естественно, они были навсегда потеряны Солнечной системой. Однако два небесных тела (1/I Оумуамуа и 2/I Борисов), в прошлом году прилетевшие к нам из Галактики, вполне могли оказаться результатом столкновения планет, аналогичного ГС, но в других звездных системах. После скитания по Галактике они приблизились к Солнцу и опять отправились в межзвездное путешествие.

Орбиты осколков, имеющих скорости в диапазоне 25–45 км/с, попадают в зону притяжения планет-гигантов, и там они могут как ускоряться ими, улетая к облаку Оорта, так и замедляться, застревая в поясе астероидов. Мы оцениваем долю этих осколков в 5–6% массы Луны и не будем подробно интересоваться их дальнейшей судьбой, поскольку гравитационное решение этой задачи очень сложно.

Следующий диапазон скоростей — 12–23 км/с. Орбиты этих осколков не достигают Юпитера, они проходят в области, где их движению почти ничто не препятствует, поскольку столкновения с астероидами маловероятны. Рассмотрев их движение в задаче трех тел, мы доказали, что все эти тела, совершив один оборот вокруг Солнца, возвращаются в ту же точку Солнечной системы, из которой они вылетели. Это продолжается достаточно долго: даже после нескольких тысяч оборотов такие осколки оказываются очень близко к своей исходной точке.

Мы рассчитали 144 орбиты осколков, улетающих от Земли равномерно во все стороны под углами от 0 до 47π/24 со скоростями 12, 16 и 20 км/с (рис. 2). Эти траектории представлены во вращающейся системе координат, в которой Солнце имеет координаты (0, 0), а Земля занимает постоянное положение (0, 1). Все координаты выражены в астрономических единицах (а. е.).

Рис. 2. Позиции осколков, убегающих от Земли под разными углами при Vesc = 12, 16 и 20 км/с (синие, зеленые и красные точки) в системе координат неподвижной Земли. В Марс и Венеру осколки попасть могут, но это намного менее вероятно по сравнению с Землей. В Меркурий попасть очень трудно. Солнце — вне масштаба. Проекции орбит Меркурия и Марса от афелия до перигелия даны пунктиром, Венеры — штриховой, Земли — синей окружностью. Справа — увеличенная область вблизи точки ГС. Ее поперечный размер около 0,003 а. е., он лишь немного больше современного расстояния до Луны

Точность возвращения каждого такого тела в точку его вылета очень велика, однако область концентрации частиц, пролетающих точку (0, 1), хоть и узка, но конечна. Ее уширение объясняется двумя причинами. Одна их них очевидна и связана с тем обстоятельством, что ГС не одномоментно. Разлет осколков эффективно продолжается около 60 часов, за эти двое-трое суток Земля проходит менее одной сотой своей орбиты. Поэтому область возвращения осколков растягивается по вертикали примерно на эту же величину. Однако по горизонтали протяженность области возврата для этого диапазона скоростей составляет всего лишь 3 · 10−6 а. е., или около 500 тыс. км. Другая причина уширения связана с хаотичностью орбит самых медленных осколков.

Рассмотрим траектории медленных осколков, с трудом преодолевающих барьер второй космической скорости. Численными решениями задачи трех тел были получены разнообразные орбиты осколков, вылетающих под разными углами со скоростями лишь немного выше второй космической (рис. 3). В расчетах этих траекторий оказалось очень важным прохождение осколков около точек Лагранжа L1 и L2. Их координаты в Солнечной системе равны (0, 0,99) и (0, 1,01). Математически расстояния этих двух точек от Земли по горизонтальной оси равны (μ/3)1/3 = 0,0104, где μ = 3,036 · 10−6 — отношение суммы масс Земли и Луны к массе Солнца. Орбиты медленных осколков прослеживались нами до достижения ими пересечения прямой (0,0)–(0,1) или ее продолжения. При этом оказалось, что существует хаотическое распределение расстояний между точками возврата и вылета. Дисперсия этого распределения невелика, она быстро спадает с увеличением скорости вылета выше второй космической.

Рис. 3. Разнообразие траекторий наиболее медленной группы вылетающих осколков. В центре — их орбиты вблизи Земли (красный круг), пересекающие область формирования Луны (кольца). По периферии рисунка показаны траектории осколков, вылетающих от Земли под разными углами, они представлены численными решениями задачи трех тел во вращающейся системе координат. Координаты Земли (1, 0), точки Лагранжа L1 (0,99, 0), точки Лагранжа L2 (1,01, 0). Солнце имеет координаты (0, 0), оно не показано

Наконец, есть еще один вид траекторий, вполне доступный для осколков образования Луны. По ним движутся те частицы, которые попадают в ловушки резонансных орбит. Это так называемые подковообразные орбиты, имеющие период обращения, очень близкий к периоду Земли. Подковообразные орбиты рассчитывались нами решением ограниченной задачи трех тел (рис. 4). Существование подковообразных орбит впервые теоретически предсказали М. Холлабо (M. Hollabaugh) и Э. Эверхарт (E. Everhart) еще в 1973 г. [11]. В последние десятилетия радиоастрономическими методами было обнаружено более десяти небольших астероидов на устойчивых подковообразных орбитах, например 54509YORP, 2002АА29, 2015SO2 и 2010SO16. Еще один астероид 2010TK размером около 300 м обнаружен вблизи треугольной точки Лагранжа L4, он также находится в близком резонансе с Землей.

Рис. 4. Подковообразная траектория пробного тела, полученная численным решением задачи трех тел в системе координат неподвижной Земли (Е). Начальное положение малой частицы в точке L3, начальная скорость 1,8 км/с. Она ежегодными петлями движется вблизи земной орбиты. Столкновения с Землей не происходит, после приближения к ней на 0,05–0,08 а. е. малое тело разворачивается и продолжает свой путь в обратном направлении до следующего разворота. Полное время замыкания данной орбиты — 828 лет. На нижнем врезе показаны встречные петлеобразные движения, характерные для большей части орбиты, на правом врезе — разворот подковообразной траектории

Такие тела медленно движутся по устойчивым орбитам, закручивая ежегодные петли около орбиты Земли, минуя точки Лагранжа L3, L4 и L5. Как видно на врезе рис. 4, приближаясь к земной орбите, тела описывают малые петли, замедляясь при этом почти до нулевых скоростей, как на прямом своем движении, так и на обратном. Это означает, что вероятность их взаимных столкновений вблизи земной орбиты становится достаточно большой.

Изредка эти тела приближаются к Земле на расстояния порядка 0,05 а. е., но через несколько петель начинают обратное движение, постепенно удаляясь от нашей планеты (правый врез рис. 4). Полные периоды почти точного замыкания подковообразных орбит довольно велики: в зависимости от характерной скорости они составляют от нескольких сотен до тысяч лет.

Недавно существование многочисленной пыли на подковообразных орбитах было предложено для объяснения известного явления зодиакального света [12], наблюдаемого в тропических широтах в виде светлой полосы вдоль зодиакальных созвездий. Нельзя исключить, что эти пылевые частицы, отражающие солнечный свет, оказались на своих подковообразных орбитах именно вследствие образования Луны. Конечно, их многократные столкновения между собой, облучение светом Солнца и солнечным ветром за миллиарды лет могло существенно исказить их начальную структуру. Но исследования их космическими аппаратами в любом случае представляет высокий интерес.

Распределения осколков по скоростям

Рис. 5. Распределение масс осколков образования Луны по скоростям в долях массы Луны. Вследствие взаимного обмена массами их энергетический спектр непрерывен, а для больших энергий экспоненциально убывает. Диапазон скоростей тел, породивших Луну, ограничен второй космической скоростью 11,2 км/с. Он показан серым цветом, его доля равна 100%. Осколки с большими скоростями вылетают на орбиты Солнечной системы, их суммарная масса равна 0,6 массы Луны (доля 60%). Доля, показанная черным (0,01% массы Луны) может вообще покинуть Солнечную систему

Вследствие взаимного обмена массами энергетический спектр тех осколков, которые остаются на орбитах вокруг Земли, и тех осколков, чьи скорости лишь ненамного превышают вторую космическую (11,2 км/с), оказывается непрерывным. Из осколков с меньшей скоростью образуется Луна. Моменты ее консолидации в единое тело, последующего замедления его вращения и обращения к Земле одной стороной нам пока неизвестны. Осколки со скоростью, большей критической, начинают свое движение по орбитам Солнечной системы. При высоких скоростях их спектр экспоненциально убывает (рис. 5).

Теперь перейдем от распределения масс к нормированному распределению осколков, вылетевших на орбиты, по скоростям относительно Земли. Тогда второй космической скорости будет соответствовать нулевая скорость — это означает, что такие осколки летят вблизи земной орбиты, отставая от планеты или немного опережая ее. Как будет видно далее, такие орбиты возможны, более того, они достаточно устойчивы. Но и столкновения с Землей тех частиц, которые движутся со скоростью, близкой к скорости планеты, имеют высокую вероятность. Мы пока не можем строго вычислить, какая доля из этих частиц останется на орбите Земли надолго, а какая столкнется с ней или с Луной в ранней бомбардировке. Предположим, что эти доли близки по величине.

Но можно утверждать, что в течение первичной бомбардировки не происходит попадания осколков в другие планеты земной группы. Это ограничение было следствием того, что орбиты осколков в основном лежали в плоскости земного экватора, наклоненного к плоскости эклиптики на угол 15–30°. Орбиту Меркурия вообще не пересекали тела, вылетавшие от Земли со скоростями менее 22 км/с. Орбиты Венеры и Марса, лежащие в среднем в плоскости эклиптики, не были достижимы в течение первых 10 тыс. лет. Судьба осколков, которые попадают в область притяжения планет-гигантов, труднопредсказуема, они могут стать спутниками этих планет или улететь в пояс Койпера и к облаку Оорта.

В следующем временном диапазоне 10–100 тыс. лет после ГС орбиты осколков изменяют свои плоскости орбит и положения перигелия, но сохраняют значения своих полуосей, эксцентриситетов и наклона к эклиптике. При этом столкновения осколков с Венерой и Марсом становятся возможными для тех из них, чьи перигелии находятся ближе Венеры, а афелии дальше Марса. Земля при этом также продолжает поглощать осколки образования Луны, но уже с меньшей вероятностью. Поскольку скорости пересечения орбит планет этими осколками достаточно велики, то относительные доли захвата через 30 тыс. лет после ГС примерно равны отношениям их поперечных сечений πR2. Они равны 0,41 : 0,46 : 0,13 для Венеры, Земли и Марса соответственно. Поскольку Земля поглотила значительную долю всех осколков в первые 10 тыс. лет, то суммарное количество осколков, попадающих в Марс и Венеру, оказывается на несколько порядков меньше, чем захватывает Земля (рис. 6).

Рис. 6. Нормированное распределение осколков по скоростям относительно Земли в разные моменты времени после ГС. Начальное распределение (сплошная кривая) представляет собой ту часть рис. 5, которая относится к осколкам, вылетевшим в Солнечную систему. По горизонтальной оси отложены скорости относительно Земли (здесь нулевая скорость соответствует 11,2 км/с). Эволюция кривых во времени происходит в результате того, что доля осколков на орбитах убывает вследствие столкновений с Землей, а также в меньшей степени с Венерой и Марсом. Однако заметная часть «синих» осколков может очень долго избегать столкновений с Землей, оставаясь на подковообразных орбитах

Поскольку сечение захвата при высоких скоростях пропорционально площади поверхности планеты, то Венера и Марс поглощают примерно равные количества осколков на единицу площади. При этом наиболее массивные осколки могут существенно повлиять на композицию Марса, на образование его спутников. Выпадения астероидов с высоким содержанием разных элементов оказывают существенное воздействие на Венеру.

Образование атмосферы и океана Земли

Выпадение осколков образования Луны, распространившихся по Солнечной системе, на нашу планету в течение первых сотен лет после ГС происходило очень часто. Причина ранней бомбардировки Земли состоит в том, что в первые тысячи лет все вылетевшие осколки и сама Земля проходят через очень узкую область около точки ГС (см. рис. 2, справа). Периоды осколков с разными скоростями убегания были как меньше, так и больше одного года — периода обращения Земли. Скорости их пересечения «бутылочного горлышка» тоже различались, а наибольшее сечение захвата имели те осколки, скорость которых была близка к земной.

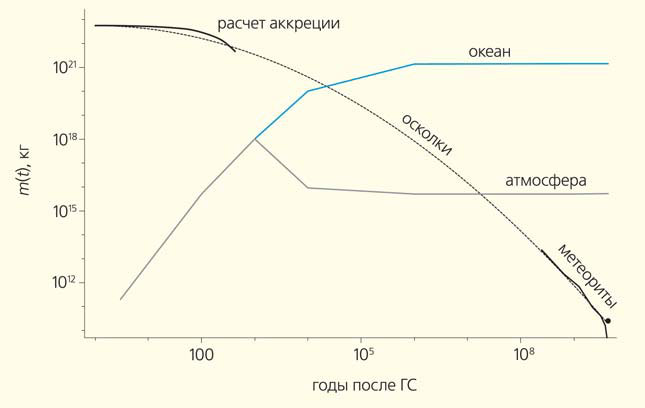

Динамика выпадения осколков на Землю за все время с момента ГС до современности качественно представлена на рис. 7. На ранней стадии суммарная масса всех осколков рассчитана по сечениям захвата осколков разной скорости, на поздней — по данным о поздней бомбардировке Луны. Соединение этих данных параболой в двойных логарифмических координатах не доказано, этот график качественный. Динамика поступления на Землю воды дана в предположении, что ее суммарная масса на ПротоЗемле и Тейе была равна 1,5–2 массам современного земного океана. Массы остальных газов (азота, аммиака, метана) пропорциональны солнечному содержанию азота и углерода. Это соответствует геологическим свидетельствам, что первичная атмосфера была восстановительной, бескислородной.

Рис. 7. Изменения суммарной массы осколков (черная штриховая и черная сплошная линии), а также рост масс земной атмосферы (серая ломаная) и океана (синяя ломаная) после ГС. На стадии ранней бомбардировки масса осколков убывает вследствие столкновений с Землей и Луной. Ранее нескольких тысяч лет температура земной поверхности препятствует конденсации воды, атмосфера формируется из азота и льдов осколков в виде водяного пара. Затем начинается конденсация океана, который нарастает до современной массы через 104–105 лет после ГС. Через 106 лет все осколки на обычных орбитах Солнечной системы исчезают в столкновениях с Землей и Луной, осколки остаются только в окрестностях треугольных точек Лагранжа. Наступает стадия поздней бомбардировки. Ее динамика (черная кривая справа) построена по данным о возрасте лунных кратеров. Однако окончание пунктирной кривой (жирная точка) соответствует крупному астероиду 2010TK с массой 3 · 1010 кг из окрестности солнечно-земной точки Лагранжа L4

Содержание воды на планетах земной группы фактически очень различается. На Земле воды много, ее принесли с собой осколки образования Луны в первые тысячи лет после ГС и остывания коры ниже 500–800 К. Образовалась атмосфера водяных паров, азота, аммиака и метана. Позднее началась конденсация воды в океан.

На Марсе, по-видимому, вскоре после ГС также было довольно много воды, но из-за малой массы он ее не удержал. На Меркурии воды нет вообще. А на Венере ее почти нет и не было, хотя ее масса достаточна для удержания воды. Почему?

Напомним, что в эпоху, когда произошло ГС, светимость Солнца находилась на уровне 75–80% от современной, но его магнитная активность была высока, а интенсивность солнечного ветра в 10–30 раз превышала современную. На осколках легко конденсировалась вода, когда они находились далее земной орбиты. Но при приближении к орбите Венеры они становились подобны двухвостым кометам, теряющим воду от нагрева излучением Солнца и обдувания солнечным ветром. Пары воды под давлением этого ветра диффундировали на периферию Солнечной системы, где опять конденсировались на многочисленных осколках. Поэтому Венере воды досталось немного. Численные расчеты сценария убывания воды на осколках, приближавшихся к Солнцу, возможны, но пока не проведены.

***

Наши знания о ранних стадиях образования Солнечной системы, которым было посвящено введение этой статьи, только что были дополнены новой и существенной информацией. Студентка-дипломница Гарвардского университета Ярай Ку (Yaray Ku) и ее научный руководитель Стейн Якобсен (Stein Jacobsen) изучили содержание изотопов калия в метеоритах разных типов, а также породах Земли, Марса и Весты [13]. Они пришли к выводу, что молекулярное облако, из которого образовалась Солнечная система, было обогащено элементами взрыва не только нашей Сверхновой, но и иной сверхновой, по-видимому, типа II.

Литература

1. Canup R. M., Asphaug E. Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth’s formation // Nature. 2001; 412: 208–812. DOI: 10.1038/35089010.

2. Бялко А. В., Кузьмин М. И. Осколки образования Луны: геофизические следствия Гигантского столкновения // ЖЭТФ. 2019; 156(4): 603–614.

3. Amelin Y., Iizuka T., Kaltenbach A. et al. U–Pb chronology of the Solar System’s oldest solids with variable 238U/235U // Earth and Planetary Science Letters. 2010; 300: 343–350. DOI: 10.1016/j.epsl.2010.10.015.

4. Connelly J. N., Bizzarro M., Krot A. N. et al. The absolute chronology and thermal processing of solids in the solar protoplanetary disk // Science. 2012; 338: 651–655. DOI: 10.1126/science.1226919.

5. Zwart S. F. P. The lost siblings of the Sun // Astrophysical Journal. 2009; 696: L13–L16. DOI: 10.1088/0004-637X/696/1/L1.

6. Gaspar A., Rieke G. H. New HST data and modeling reveal a massive planetesimal collision around Fomalhaut // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020; 117: 9712–9722. DOI: 10.1073/pnas.1912506117.

7. Condie K. C. Earth as an evolving Planetary System. Third edition. Elsevier, 2015; pp 430.

8. Кузьмин М. И., Ярмолюк В. В., Котов А. Б. Ранняя эволюция Земли, начало ее геологической истории: как и когда появились гранитоидные магмы // Литосфера. 2018; 5: 653–671. DOI: 10.24930/1681-9004-2018-18-5-653-671.

9. Harrison T. M., Schmitt A. K., McCulloch M. T., Lovera O. M. Early (N = 4.5 Ga) formation of terrestrial crust: Lu–Hf, d18O and Ti thermometry results for Hadean zircons // Earth Planet. Sci. Lett. 2008; 268: 476–486. DOI: 10.1016/j.epsl.

10. Canup R. M. Simulations of a late lunar-forming impact // Icarus. 2004; 168: 433–456.

11. Hollabaugh M., Everhart E. Earth horseshoe orbits // Astrophysical Letters. 1973; 15: 1–6.

12. Бялко А. В. Зодиакальный свет: старая проблема и новые гипотезы // Природа. 2020; 6: 22–31. DOI: 10.7868/S0032874X20060034.

13. Ku Y., Jacobsen S. B. Potassium isotope anomalies in meteorites inherited from the protosolar molecular cloud // Science Advance. 2020; 6: 1–10. DOI: 10.1126/sciadv.abd0511.

Рис. 1. Кадры фильма Робин Кэнап (Robin Canup) в моменты t = 0,97, 1,2 и 4,3 ч после столкновения. После ГС одни частицы улетают на бесконечность, другие вращаются на орбитах вокруг Земли. Сливаясь между собой и снова ударяясь о Землю со скоростью около 10 км/с, несколько протоЛун формируют шлейф силикатной магмы, общий для поверхности ранней Земли и Луны. Некоторые осколки этих вторичных столкновений, как и осколки первоначального удара, разлетаются по всей Солнечной системе. Температура поверхности Земли 6000–8000 К. Почти все летучие соединения при таких температурах вылетают на бесконечность. Однако эта бесконечность такова только в системе центра масс Земли — Луны. Подавляющая часть улетевших осколков остается на орбитах вокруг Солнца