Метеорные потоки стимулируют круговорот воды на Луне

Исторически лунная поверхность считалась безводной: несмотря на то, что вокруг Луны есть газовая оболочка, она настолько разрежена, что не может удерживать воду миллиарды лет. Эту гипотезу поначалу подтверждали и исследования содержания воды в привезенных с поверхности Луны образцах — ее было либо ничтожно мало, либо вообще ниже предела чувствительности приборов. Но современные данные, полученные автоматическими станциями, указывают не только на присутствие воды в лунном грунте, но и на наличие круговорота воды между лунной поверхностью и атмосферой. Благодаря серии измерений, проведенных аппаратом LADEE во время прохождения Луны через метеорные потоки, появилась возможность оценить, сколько воды содержится в приповерхностных слоях лунной поверхности, а также построить количественную модель водного цикла.

В середине XIX столетия астрономы были твердо уверены, что Луна — это безводный каменистый мир с незначительной атмосферой, если она вообще есть. Лунная атмосфера была обнаружена, а измерения лунного атмосферного давления, проведенные В. Пикерингом в 1892 году, показали, что оно меньше земного в 4000 раз (W. H. Pickering, 1892. The Lunar Atmosphere and The Recent Occultation of Jupiter). В таких условиях длительное присутствие воды на лунной поверхности невозможно: она практически мгновенно будет переходить в газообразное состояние и покидать спутник Земли. На рубеже XIX и XX веков такой точки зрения о воде на Луне придерживались многие ученые, в качестве основной она продержалась несколько десятков лет.

К середине XX века стало ясно, что все не так просто. Гарольд Юри (лауреат нобелевской премии по химии 1934 года за открытие дейтерия, позже занявшийся космохимией) предположил, что исходный материал для образования Луны и Земли был одинаковым и, следовательно, вода на Луне, как минимум, когда-то была (S. Brush, 1982. Nickel for Your Thoughts: Urey and the Origin of the Moon). В 1964–65 годах в ходе миссий «Рейнджер-7» и «Рейнджер-9» были получены качественные снимки лунной поверхности с близкого расстояния, на которых можно было различить формы рельефа («каналы» и «каньоны»), будто бы прорезанные водой. Хотя сейчас точно определено, что это следы лавовых потоков, в то время эти снимки послужили в пользу утверждения гипотезы Юри.

Дискуссия продолжалась до первых успехов космической программы «Аполлон» (принята к действию в 1961 году, завершена в 1975 году; первая высадка людей на Луне состоялась в 1969 году), давшей в руки ученым образцы лунных пород и результаты прямых анализов лунной атмосферы. Состоящая преимущественно из аргона, образующегося при распаде радиоактивного изотопа 40K, она содержала ничтожное количество молекул воды — около 600 штук на кубический сантиметр (J. H. Hoffman, R. R. Hodges, 1975. Molecular gas species in the lunar atmosphere). Изучение лунных базальтов также не показывало значительного воздействия воды: минералов, образующихся из насыщенных водой расплавов, — амфиболов — в них обнаружено не было, зато присутствовал пироксен, указывающий на бедные водой условия кристаллизации (R. Charles et al., 1971. H2O in lunar processes: The stability of hydrous phases in lunar samples 10058 & 12013). Исключения, конечно же были: во многих образцах вода в небольших концентрациях детектировалась (в пересчете на тонну — от 250 до 500 грамм), но тогда это интерпретировалось как загрязнение земной водой из-за одинаковых изотопных соотношений кислорода (что, в свою очередь, позже стало важным аргументом в пользу того, что Луна сформировалась из осколков Земли). Самым водонасыщенным был признан образец 66095 ‘Rusty Rock’ («Ржавый камень»), в котором было много минерала гётита (FeO(OH)) и шрейберзита (Fe,Ni)3P — типичного минерала метеоритов, очень редкого для Земли. Он и подобные образцы ясно указывали на метеориты (вроде углистых хондритов) и кометы как путь доставки H2O на лунную поверхность (S. Epstein, H. P. Taylor, 1974. D/H & 18O/16O ratios of H2O in the ‘rusty’ breccia 66095 & the origin of ‘lunar water’).

В конце 70-х годов начала набирать силу импактная гипотеза образования Луны (рис. 1), принятая большинством в современном научном сообществе. Согласно ей, Луна образовалась примерно 4,5 млрд лет назад при столкновении Земли с планетой Тейя (которая была размером с Марс). Выброшенные обломки сформировали вокруг Земли диск, части которого под действием гравитационных сил слипались и со временем сформировали Луну.

Эта гипотеза прекрасно объясняла судьбу воды и других элементов с низкой температурой кипения (к примеру, свинца, которым горные породы Луны обеднены относительно земных) — они просто испарились в космос. Поэтому на некоторое небольшое время гипотеза безводной Луны опять перевесила.

Ситуация могла резко поменяться в 1976 году, когда советская станция «Луна-24» доставила двухметровый керн лунного грунта — реголита — из Моря Кризисов на Землю. Реголит состоит из смеси обломков горных пород и маленьких стеклянных шариков, которые образовались при мгновенном остывании расплавов, появляющихся при падении метеоритов (рис. 2). Он покрывает большую часть поверхности Луны. В районе лунных морей толщина слоя реголита составляет 4–5 метров, а на более древних «материках» — до 10–15 метров.

Рис. 2. Слева — реголит, доставленный на Землю станцией «Луна-16» (образец из коллекции музея ГЕОХИ РАН); фото автора. Справа — схематическое строение лунной поверхности; рисунок с сайта hou.usra.edu

Анализ этого керна, проведенный с помощью ИК-спектроскопии учеными из ГЕОХИ РАН в 1978 году, показал наличие в нём 0,1 весового процента воды, что было ясным сигналом — вода есть, но искать ее нужно глубже (M. V. Akhmanova et al., 1978. Possible Water in Luna 24 Regolith from the Sea of Crises). Однако этот результат не произвел должного эффекта — сказались масштабы исследованных пород: 327 г в советской программе против почти 400 кг американской. Большинство продолжало считать Луну безводной.

В 1994 году автоматическая станция «Клементина» — первый окололунный аппарат после «Аполлонов», оснащенный радаром, — зафиксировала исходящий с затененных участков лунной поверхности сигнал, характерный для водяного льда (S. Nozette et al., 1996. The Clementine Bistatic Radar Experiment; S. Nozette et al., 2001. Integration of lunar polar remote‐sensing data sets: Evidence for ice at the lunar south pole).

В 1998 году начал работать аппарат Lunar Prospector, изучавший идущий от Луны поток тепловых нейтронов. В его данных были обнаружены отрицательные аномалии в районе северного и южного полюсов Луны. Тепловые нейтроны образуются при бомбардировке вещества космическими лучами. Сталкиваясь с любым атомом, кроме атома водорода, эти нейтроны сохраняют импульс и продолжают движение. А вот при столкновении с атомом водорода они теряют большую часть импульса и останавливаются. Это дает очень удобный метод дистанционной регистрации водорода на поверхности планет. Таким образом, отрицательная аномалия тепловых нейтронов свидетельствовала о наличии водорода в районе полюсов Луны и интерпретировалась учеными как большие (в зависимости от модели — сотни миллионов или миллиарды тонн) запасы воды (W. C. Feldman et al., 1998. Fluxes of Fast and Epithermal Neutrons from Lunar Prospector: Evidence for Water Ice at the Lunar Poles).

Сейчас, когда уже получены и обработаны данные миссий «Кассини» (R. N. Clark, 2009. Detection of Adsorbed Water and Hydroxyl on the Moon), Deep Impact (J. Sunshine et al., 2009. Temporal and Spatial Variability of Lunar Hydration As Observed by the Deep Impact Spacecraft), Lunar Prospector (D. Lawrance et al., 2006. Improved modeling of Lunar Prospector neutron spectrometer data: Implications for hydrogen deposits at the lunar poles) и «Чандраян-1» (C. M. Pieters et al., 2009. Character and Spatial Distribution of OH/H2O on the Surface of the Moon Seen by M3 on Chandrayaan-1), мы уже точно знаем и о том, что вода присутствует на поверхности Луны, и даже примерную карту ее распределения. Концентрация воды в зависимости от места и метода измерения колеблется от 10 до 10 000 г H2O/OH на тонну лунного грунта.

Наблюдения с помощью нейтронного спектрометра, установленного на аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter, показали еще больше: были обнаружены скопления водяного льда в постоянно затененных кратерах на полюсах (I. G. Mitrofanov et al., 2010. Mapping of the lunar south pole using the LRO neutron detector experiment LEND). Как считают ученые, они образовались из воды, которая выбрасывается в лунную атмосферу при столкновении с кометами и водосодержащими метеоритами. Такие события не только приносят воду на Луну извне, но и высвобождают воду, содержащуюся в лунном грунте.

В лунном грунте вода образуется в ходе восстановительных химических реакций под действием протонов солнечного ветра:

\[\mathrm{FeO}+2\mathrm{H^+}\to\mathrm{H}_2\mathrm{O}+\mathrm{Fe}.\]Конечно же, часть воды при таких событиях теряется, но какая-то ее часть вполне имеет шанс попасть к холодным ловушкам в кратерах у полюсов, где возможно стабильное существование льда на протяжении миллиардов лет (о сходном механизме сохранения льда на Марсе см. Лед в кратере Королёв).

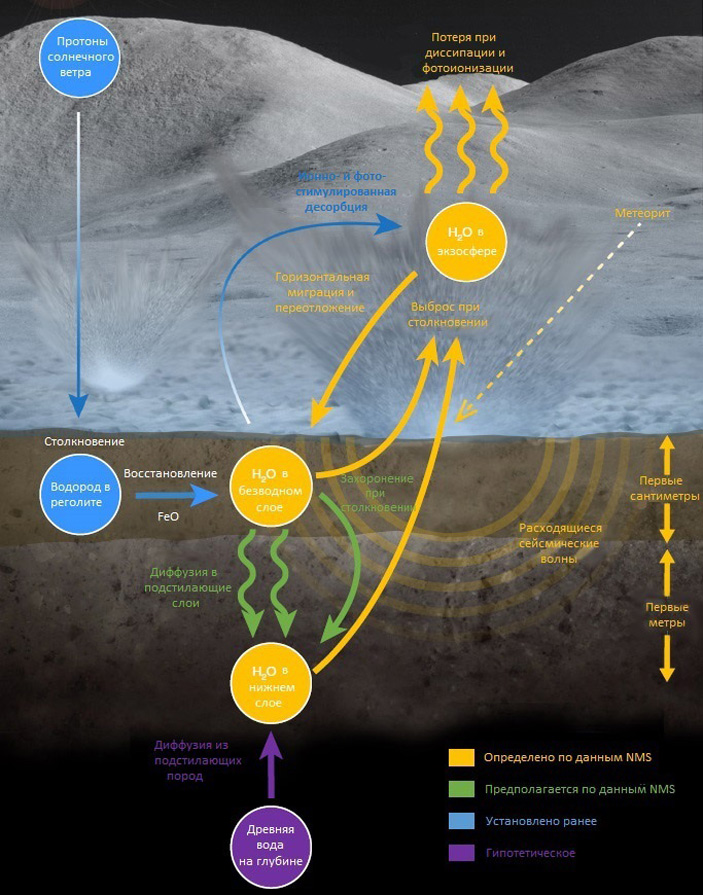

В результате многократного повторения описанных процессов осуществляется циркуляция воды между лунным грунтом и атмосферой, что позволяет говорить о наличии полноценного цикла воды на Луне. Разные элементы этого цикла много раз моделировались, однако его детальная характеристика была затруднена из-за недостатка численных данных и прямых измерений. Команда ученых из NASA и Университета Джонса Хопкинса, обработав информацию данные миссии LADEE, собранные в 2013–14 годах, опубликовала недавно в журнале Nature Geoscience статью, детально описывающую измерения параметров круговорота воды на Луне и его полноценную модель.

Запущенный в 2013 году аппарат LADEE был оборудован масс-спектрометром для анализа химического состава атмосферы Луны, UV-Vis спектрометром (для наблюдений в ультрафиолетовом и видимом диапазоне). Также на нем был установлен прибор LDEX (Lunar Dust Experiment), позволявший измерять количество и размер частиц лунной пыли. После 128 дней научной работы LADEE сошел с орбиты и столкнулся с Луной 17 апреля 2014 года (рис. 3).

Рис. 3. Место падения аппарата LADEE на Луну рядом с кратером Сундман V (самый крупный кратер в центре снимка): слева — до падения аппарата, справа — после. В центре кадра заметен образовавшийся от падения небольшой кратер. Место падения было специально выбрано на обратной стороне Луны, чтобы случайно не повредить ценные с исторической точки зрения места (например, спускаемые аппараты советских и американских миссий). Фото с сайта en.wikipedia.org

Орбита LADEE проходила вдоль лунного экватора на высоте 20–100 км — в лунной экзосфере. Определив присутствие там гелия, аргона, неона и метана, масс-спектрометр LADEE также произвел 743 независимых измерения концентраций H2O, которые были соотнесены с прохождением Луны через известные метеорные потоки (рис. 4).

Рис. 4. График нормализованной функции интенсивности, наложенный на моменты прохождения Луны через метеорные потоки. Исходные значения для функции — концентрация воды в лунной атмосфере, измеренная масс-спектрометром аппарата LADEE. Цветовая шкала справа показывает достоверность сопоставления метеоритного потока и выброса воды. График из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

По данным Международного Астрономического Союза за время научной фазы LADEE Луна прошла через 40 ежегодных метеорных потоков, которые породили 32 метеоритные бомбардировки. При прохождении через наиболее плотные потоки инструмент LDEX фиксировал увеличение концентрации пыли в экзосфере Луны, однозначно идентифицируя множественные столкновения космических объектов с поверхностью. Масс-спектрометр при этом производил измерения концентрации воды в поднятой с поверхности пыли.

При расчетах корреляции столкновений и выбросов воды использовалась нормализованная функция интенсивности (NEIR — normalized event intensity rate), возвращающая тем большие значения, чем больше было пиков концентрации воды и чем сильнее были эти пики во время потока. На рисунке 4 показан график этой функции: хорошо видно, что для крупных потоков вроде Леонид (LEO) и Геминид (GEM) функция принимает большие значения, чем малых потоков (таких как, например, Урсиды (URS) и α-Кентавриды (ACE)). 29 (из 32) пиков были зафиксированы в пределах 48 часов от предполагаемого максимума соответствующего метеорного потока. Так как в норме вода почти отсутствует в лунной экзосфере, можно уверенно утверждать, что вся вода, обнаруженная в ходе этих измерений, была поднята с поверхности Луны.

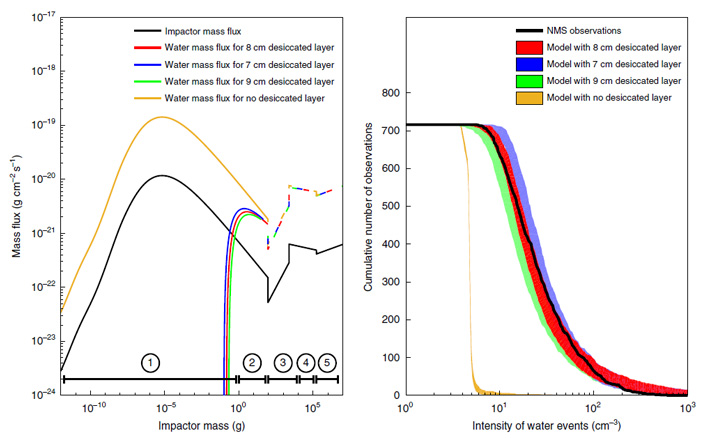

Соотнесение данных LDEX и масс-спектрометра показывает, что основная часть водных выбросов генерируется метеоритами массой около 0,15 грамма, меньшие же тела практически не оказывают никакого влияния на концентрацию воды в экзосфере Луны. Такое возможно, только если сухими являются лишь верхние несколько сантиметров лунного грунта. Построив модель поверхности Луны, состоящую из верхнего безводного слоя и «водоносного» нижнего слоя, и рассчитав глубину проникновения этих небольших метеоритов, ученым удалось установить, что лучше всего данным LADEE соответствует вариант, в котором толщина верхнего сухого слоя составляет в среднем около 8 см (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение различных двухслойных (то есть учитывающих наличие водосодержащего нижнего и сухого верхнего слоев) моделей лунной поверхности с варьирующейся толщиной верхнего слоя с наблюдениями LADEE. Слева — количество выброшенной воды, приходящейся на метеориты разной массы, справа — распределение выбросов воды разного масштаба (число молекул воды на один кубический сантиметр лунной атмосферы на высоте пролета LADEE). Графики из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Исходя из этого, была произведена оценка концентрации воды в описываемом нижнем слое толщиной 3 метра (это максимальная глубина проникновения самых крупных метеоритов весом около 100 кг в лунный грунт по оценкам авторов статьи), которая составила 220–520 грамм на тонну. Хотя наличие верхнего безводного слоя предполагалось и ранее (S. Li, R. E. Milliken, 2017. Water on the surface of the Moon as seen by the Moon Mineralogy Mapper: Distribution, abundance, and origins), его толщина оценивалась в первые миллиметры. Таким образом, в термически активном (подверженному перепаду температур при смене лунных дня и ночи; температуры, кстати, меняются в пределах от 100 К ночью до 380 К днем, см. A. R. Vasavada et al., 2012. Lunar equatorial surface temperatures and regolith properties from the Diviner Lunar Radiometer Experiment) приповерхностном слое реголита вода нестабильна и быстро теряется за счет диффузии.

В хуже прогреваемых полярных и приполярных областях предполагается меньшая толщина термически активного слоя. Являясь мембраной между атмосферой и нижними водосодержащими породами, он, как показывают измерения, практически не содержит воды сам по себе, что указывает на высокую скорость происходящей диффузии.

Рис. 6. Предлагаемая схема лунного водного цикла. NMS — нейтронный масс-спектрометр аппарата LADEE. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Выбросы воды с поверхности, вызванные прохождением Луны через метеорные потоки, добавляет существенное ее количество к тому объему, который теряется за счет десорбции. По данным LADEE, в среднем 1,3×10−17–3,2×10−17 г воды с квадратного сантиметра поверхности воды выбрасывается каждую секунду из-за метеоритной бомбардировки, что при экстраполяции данные, полученные на экваторе, на район полюсов дает 5,1–12,1 г воды в секунду по всей Луне. Если же считать, что толщина верхнего безводного слоя действительно уменьшается к полюсам, то следует ожидать даже больших реальных значений. 67% выброшенной воды безвозвратно покидает лунную атмосферу, а оставшиеся 33% перераспределяются по поверхности. Итого, за секунду с Луны в космическое пространство выбрасывается 3,4–8,1 г воды. Параллельно за счет взаимодействия протонов солнечного ветра с реголитом образуется 2 г/с воды. Поскольку вклады иных известных и исследованных процессов в привнос и потерю воды ничтожно малы и на общий баланс почти не влияют, получается, что водный баланс в реголите держится на уровне потерь 1,4–6,1 г/с (на Луне, предположительно, идет постоянный процесс потери H2O, оставшейся с момента формирования спутника Земли, но еще только предстоит выяснить, идет ли этот процесс и каковы его масштабы).

Исключением являются перманентно затененные участки лунной поверхности, на которых постоянно держатся низкие температуры и водный лед может скапливаться из-за меньших потерь при диффузии: более высокая концентрация воды означает и большие потери из-за метеоритных бомбардировок.

Эта работа американских ученых не только связывает воедино элементы лунной «погоды» и позволяет говорить о них, используя конкретные цифры, но и дает возможность оценить потенциал разных зон лунной поверхности для возможной добычи воды. Вода, являясь критически важным ресурсом для всех пилотируемых космических миссий, составляет значительную часть стартовой нагрузки корабля. Поэтому идея пополнять запас воды на теоретической лунной базе прямо из реголита значительно удешевляет проекты межпланетных перелетов и является важным моментом в сценариях освоения Солнечной системы.

Источник: M. Benna, D. M. Hurley, T. J. Stubbs, P. R. Mahaffy & R. C. Elphic. Lunar soil hydration constrained by exospheric water liberated by meteoroid impacts // Nature Geoscience. 2019. V. 12. P. 333–338. DOI: 10.1038/s41561-019-0345-3.

Кирилл Власов

-

Статья интересная, много любопытных гипотез, начиная с импактной. По наводке автора добрался до ссылки «Тейя», там сказано – «…было сделано предположение, что Тейя была значительно больше Земли по размерам и после столкновения по касательной без значительных потерь своего вещества продолжила движение». Это изумляет – прямо-таки космологический биллиард с шарами разного размера и механической прочности, хотя, скорее, напоминает последствия не очень меткого выстрела из пушки по арбузу. Любопытно, пытались ли промоделировать дальнейшую судьбу Тейи-ядра? – ведь не так просто проскочить не оставив следов, через густонаселенную звездную систему. К слову, изображенное на рис.1 очень трудно воспринять как столкновение по касательной, да и Тейя в момент столкновения выглядит уж очень маленькой, вопреки заявленному в гипотезе.

-

Да, если послушать людей, занимающимися такими моделями - действительно космический биллиард. Про крупную Тейю мне кажется наиболее хорошей эта статья (https://science.sciencemag.org/content/338/6110/1052?casa_t

oken=aBk10OuIcrQAAAAA:i0ftZh4_0fxq8AHZUTzbNQ5etWMxULB5FhW56I nHjWEYV5wTlClfR8RVE067BraMEF_r_1BaJ2q8lg). Но тут дальше ничего не летит.

Подробно прочитать про стандартную модель образования Луны можно тут (https://www.nature.com/articles/35089010) и вот тут (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103503002999).

Гипотеза с гигантской Тейей сейчас считается более слабой, предполагается версия в 0.2-0.1 земную массу. Соответственно и в этом сценарии дальше ничего не летит.-

Ведь спутники (и/или диски) есть не только у нас, а у многих планет.

Почему именно нам потребовалась Тейя для объяснения появления Луны? Или наличие спутников - всегда след столкновения хозяина их с какой-то своей, личной "тейей"?-

Удивительно, как мы одинаково среагировали на объяснения Liddicoatite. Импактная гипотеза и связанная с ней идея аккреции не выглядят убедительными, но, похоже, на сегодня нет ничего лучше. Впрочем, успехи искателей воды на Луне не больше зависят от обстоятельств появления Луны, чем, гидрологов Земли от гипотез её рождения. А вообще, есть ощущение, что область пространства в пределах динамической системы Земля-Луна нас еще не раз удивит - уж очень много загадок с ней связано.

-

У спутников есть два основных варианта появления - след столкновения (как Луна) или гравитационный захват. Ранее, считалось что Фобос и Деймос были захвачены именно так, сейчас - что собрались из планетезимального мусора на орбите Марса после его фомирования, что тоже похоже на историю Луны, но тут была просто бомбардировка молодого Марса, выбрасывавшая вещество на орбиту. Более редкий вариант - двойная планетарная система, когда пара планет формируются почти одновременно вокруг общего центра масс.

С Луной же следующая история: когда привезли в Калтех первые лунные образцы "Аполлонов" и проанализировали в них соотношение изотопов кислорода и водорода (а изотопная геохимия сейчас и тогда - ведущий метод для раскручивания загадок формирования планет и астероидов), то в итоговом докладе сообщили "проанализированная вода идентична воде Пасадены" (город, где расположен Калифорнийский Технический Университет и Лаборатория Реактивного Движения (JPL NASA)). Тогда это посчитали загрязнением и дальше раскручивать не стали, а потом уже, позже, это стало одним из основных аргументов в пользу того, что Луна "собралась" из обломков Земли. Плюс у Луны очень маленькое ядро,что свидетельствует о недостатке тяжелых элементов при её формировании (а в обычных метеоритах их хватает, из них Луна не получается), и в пользу формирования из внешних силикатных оболочек нашей планеты при столкновении ("не пробило до ядра").

Диски тема отдельная - они могут остаться как "мусорка" от формирования крупной планеты или в них может превратиться спутник, разрушенный приливными силами (такая судьба, с очень высокой долей вероятности, ждёт уже упомянутые Фобос и Деймос)-

Гравитационный захват невозможен - законы сохранения энергии и импульса мешают. Есть такое понятие - "кеплеровская энергия" - это сумма кинетической и потенциальной энергии (потенциальная энергия считается отрицательной) . Она определяет вид траектории - эллиптическую (кеплеровская энергия меньше нуля), параболическую (кеплеровская энергия равна нулю) или гиперболическую (кеплеровская энергия больше нуля). Прилетающее издалека тело всегда летит либо по параболической либо по гиперболической траектории, и чтобы перевести его на эллиптическую траекторию нужно каким-то способом снизить его кинетическую энергию, например, в результате столкновения.

-

Да, конечно же, механизм захвата не «в лоб», здесь вы совершенно правы. Я не стал вдаваться в детали и благодарен за комментарий с уточнением. Но утверждать, что «гравитационный захват невозможен» было бы конечно слишком смело- он возможен, но, конечно же, с механизмами торможения (вот тут замечательно написано как раз про три таких механизма и сам процесс http://sci.esa.int/science-e/www/object/doc.cfm?fobjectid=50

866)

Захват планетами спутников, а звёздами новых объектов в свои системы-достаточно известное и хорошо описанное явление. Допускаю, что я мог употребить неверный термин и профессиональные астрономы назвали бы это просто «захватом» спутника.

-

-

-

-

-

Спасибо за ссылки, правда, первая выдала – «…Page Not Found». Мне понравился ваш ник – красивый и редкий, как и минерал-тёзка. Мне любопытно – какой ваш интерес в этой теме? И какие экспериментальные аргументы, на ваш взгляд, могли бы помочь верифицировать импактную гипотезу? И ещё – насколько она, да и идея аккреции, универсальны в приложении к планетам и их лунам, кольцам…?

-

Поправил ссылку, случайно удалил один символ из ней. Заодно нашёл таки статью, про которую говориться в вики. Это "hit-and-run" сценарий, предложенный теоретиками из Берна (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019

103512002977). Он прикольный, но - в целом - вероятность такой истории весьма низка. В целом википедия тут очень сильно смещает восприятие читателя к провокативной алтернативной гипотезе уделяя ей меньше внимания, чем основной, более хорошо принятой и проработанной. В целом, в 2014 Р. Кануп, один из самых крутых "делателей Луны" выпустил обзорную статью по сценариям формирования (https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.20 13.0175). -

Мой интерес тут весьма прагматичный - я исследую процессы с участием воды внутри планет, как раз эксперименты ставлю.

Собранные геохимические доказательства (изотопы кислорода и водорода, о которых я писал выше - лишь частный случай, там ещё куча изотопных соотношений всего совпадает) достаточно хорошо ложатся именно на то, что Луна сделалась из обломков Земли, причём из её мантийного и корового материала. Для его выброса на орбиту наиболее банальный и реалистичный сценарий - столкновение с другим космическим телом.-

Я смотрю, у Вас вполне научный склад ума, но некоторым данным Вы слишком некритично доверяете. Я Вас попрошу воспользоваться советом Декарта и поставить под сомнение всё, что возможно - конкретно сведения о том, что американский "лунный" грунт был привезён с Луны американскими астронавтами. Попробуйте задать себе вопрос "А так ли это?" и непредвзято ответить на него самому себе!

Я прочитал несколько сотен статей по исследованиям советского лунного грунта и американского "лунного". Я пришёл к выводу, что американцы грунта с Луны не привозили - обошлись имитатором, изготовленным из земных базальтов и лунных метеоритов.

Соответственно, заново проанализируйте все статьи про исследования лунного грунта в контексте двух гипотез - исследуется ли настоящий лунный грунт или имитатор. По каждой статье попробуйте понять какую из двух гипотез эта статья опровергает! Да, согласен, объём работы просто гигантский, но в противном случае Вы будете приходить к неверным выводам, отталкиваясь от неверных предпосылок.

Если интересно, могу сразу подсказать несколько вопиющих противоречий, которые попались мне в этих статьях.-

Было бы интересно услышать Ваши контраргументы. Хочу только уточнить, что первый лунный метеорит был идентифицирован в 1982 году именно из-за сходства с породами, доставленными «Аполлонами» десять лет до этого.

-

1. При чтении работ советских авторов в глаза бросается различие методик исследования советских и американских образцов - исследуются разные наборы параметров и в разных диапазонах. Советские образцы описаны (масса, размер, внешний вид), американские - нет.

2. В советском ЛГ обнаружено более 40 минеральных фракций и химических веществ, немыслимых на Земле с её влажной кислородной атмосферой - самородные церий и молибден, сульфиды золота и серебра, иодид родия и т.п. экзотика. http://www.igem.ru/aspirantura/autorefs/mokhov.pdf В 382 кг американского грунта, в сборе которого принимал участие профессиональный геолог Харрисон Шмитт, не было обнаружено ничего внеземного. Были открыты 4 новых минерала - армолколит, транквиллитит, пироксферроит и иттробетафит. https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/letss/mineralogy.pdf Только вот такой нюанс - все они в изобилии были найдены на Земле, причём, пироксферроит и иттробетафит - ещё до 1969 г. http://webmineral.com/data/Yttrobetafite-%28Y%29.shtml#.XNd0w3Wg-9J

3. Сбором метеоритов для NASA в Антарктике занимался Джон Оуэн Аннекстад, впоследствии ставший начальником хранилища внеземного вещества в Хьюстоне. Он, кстати, ещё жив и живёт на пенсии в Бемиджи, иногда выступает с лекциями. В одной из своих лекций он говорил, что был в 20 экспедициях в Антарктику - 8 экспедиций он совершил в интересах NASA, а ещё 12 - в качестве гида у туристов.

4. Насчёт воды. Пара статеек. Firsoff V. Axel. Water within and upon Monn. "New Scientist", 1968, 37, №587, pp. 528-530. Изучаются фотографии Lunar Orbiter, по которым делается вывод о явно видимых следах деятельности воды, предположительно, из льда, залегающего вблизи лунной поверхности. Ещё статья. Lowman P.D., Jr. The Moon's resources. "Sci. J.", 1969, 5, №5, pp.90-95. Утверждается, что вода на Луне может присутствовать в виде льда на глубине уже несколько метров. Итак, как мы видим, представления о том, где вода может быть на Луне до полётов "Аполлонов" точно такие же, как и сейчас, спустя полвека после них. При этом большая часть этого времени прошла под мнением о "сухой Луне". Настолько, что статью Ахмановой об обнаружении воды в лунном грунте (в переводимом на английский вполне себе уважаемом журнале "Геохимия") американцы старательно игнорировали более 30 лет. (Честно говоря, у меня к исследованиям Ахмановой свои вопросы есть. Она, чтобы выделить воду, прокаливала реголит до температуры 500 градусов Цельсия - это уже пиролиз какой-то!)

5. Вот Вы пишете про углистые хондриты как явный путь доставки воды на Луну. А между тем, в исследованиях американского реголита было отмечено отсутствие кристаллов магнетита размером более 2 микрон (а они типичны для углистых метеоритов!). DOI: 10.1126/science.167.3918.618

6. Исследования соотношений изотопов титана Junjun Zhang сотоварищи из Чикагского университета, опубликованное в 2012 году. Они обнаружили, что соотношение изотопов титана в американском реголите в точности такое же, как и на Земле. При этом они же исследовали соотношение изотопов титана в метеоритах и обнаружили, что оно отличается от земного в разы. Получается, что американский "лунный" реголит не загрязнён метеоритами? https://www.nature.com/articles/ngeo1429

7. Ну и тут приведу ещё мнение д.г.-м.н. Н.В.Владыкина: "Честно говоря, сейчас бы я минерал уже не назвал армстронгитом. Потому что полностью уверен, что Армстронг на Луну не садился. Слишком много нестыковок в этой истории." http://www.vsp.ru/2011/04/21/lunnyj-kamen-nikolaya-vladykina/ Т.е. человек тоже спервоначалу поддался массовому гипнозу, настолько проникся "Величайшим Достижением Всего Человечества", что даже в честь первопроходца назвал один из найденных им минералов, но потом разобрался, что к чему, и мнение поменял.

8. Статья из сборника "Лунный грунт из Моря Изобилия". Хэггерти, С.Е., "Изучение рудных минералов и систематическое исследование состава шпинелей из Моря Изобилия". https://yadi.sk/i/3exnH-zO3MEmRU В статье проводится сравнительный анализ грунта "Луны-16" с образцами "Аполлона-11", "Аполлона-12", "Аполлона-14" и "Аполлона-15". См. на рис. на с.191. Попробую объяснить. Представьте себе исходно однородный расплав окислов кремния, титана, железа, кальция, магния, марганца, хрома. Это первичная магма. Теперь представьте, что она начала остывать. В зависимости от скорости остывания происходит (или не происходит в случае очень быстрого остывания) дифференциация - сначала из расплава выделяются более тугоплавкие минералы, потом из остатка кристаллизуются более легкоплавкие. Т.е. у нас минеральный состав образца определяется не только химическим составом исходного расплава, но и термической историей - как долго происходила кристаллизация. Теперь дальше. После кристаллизации магмы Луна долго подвергалась метеоритной обработке. При этом происходило разрушение пород и их разбрасывание по очень большой площади. (См. в том же сборнике статью Виноградова "О генезисе реголита Луны") Из-за того, что у Луны атмосферы нет, а первая космическая скорость всего-навсего 1.68 км/с, то выброшенные при ударе метеоритов обломки разлетаются очень далеко, причём, некоторая часть покидает Луну насовсем и может выпасть на Землю. Т.е. лунный реголит весьма хорошо перемешан, достаточно однороден по всей площади Луны и представляет собой "сборную солянку", полученную из очень многих мест. Это мы и видим на призме Джонсона для "Луны-16" на с.191. Но что мы видим для "аполлоновских" образцов? Мы видим, что статистика для них совсем иная! Сразу видно, что "аполлоновские" образцы имеют поразительно узкий разброс минерального состава шпинелей. Вот представьте себе, что Вы на песчанном пляже зачёрпываете двумя руками по горсти песка и анализируете минеральный состав. Допустим, в маленькой горсти песка в правой руке Вы обнаруживаете 100 разных минералов, а анализируя песок из большой горсти из левой руки обнаруживаете только 5 разных минералов. Правильно - быть такого не может! -

Мне понравилась логика и аргументация ваших рассуждений. Ожидал выводов по Луне, а увидел только эмоциональный выплеск насчет американской лунной одиссеи. По мне, были они там или нет, не так важно – история, и не только науки, полна мистификациями и подделками. Даже если вы правы и убедите в своей правоте весь мир, тут же найдут стрелочников, козлов отпущения, обманувших свой народ и всех остальных. Возникнет жаркая дискуссия – одни назовут их негодяями, другие патриотами, которые из лучших побуждений хотели как лучше… - в общем всё как всегда во все времена в этом лучшем из миров. :)

-

Мне абсолютно всё равно - понравилась вам моя аргументация или нет. Единственное, что меня интересует - аргументированное возражение.

Насчёт выводов. Я предпочитаю, чтобы выводы вы сделали самостоятельно, но, честно говоря, мне безразлично, сделаете вы их или нет, и к каким именно выводам вы придёте. Я не собираюсь убеждать всех, в смысле, каждого.-

Я готов дать вам то, что вас интересует - аргументированное возражение – только поясните пожалуйста, на что или чему, или кому?

И ещё – если убеждать не всех, в смысле, каждого, то кого - только себя?-

На то, что вы сочтёте достойным возражения, и на что у вас есть научные аргументы.

В качестве рабочей гипотезы можете принять версию, что я собираюсь убедить всего двух человек во всём мире - президентов США и РФ.-

Возражений у меня нет и, соответственно, научных аргументов тоже. Опыт человеческой цивилизации показывает – научными аргументами президентов не убедить – только экономическими и их крайней формой – военными. Я обычный научный работник по призванию и к политическим методам воздействия на Мир отношусь только как наблюдатель.

-

-

-

-

-

-

Благодарю за аргументы, почитал, очень любопытный набор аргументов к достаточно известной теме "лунного заговора", которую я считаю лженаучной концепцией. Ответы ниже не полемика, а скорее комментарии для всех присутствующих.

1. Различие методик. Совершенно верно - методика изучения реголита (привезенного советскими станциями, обломков пород там было значительно меньше) отличается от методики изучения горных пород (преимущественно их и привезли американские астронавты). Тут можно говорить и про разницу доступного оборудования, и про различные подходы школ... А что до описания американских материалов, так их долго и сложно описывать, до сих пор вроде ещё работают - описания выходили по мере обработки материала. И есть прекрасный онлайн каталог https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/

2. Само собой химия реголита будет отличаться от химии пород. Там же совершенно другие процессы. Приведу цитату из того самого автореферата докторской Мохова на которую Вы ссылаетесь, из самого начала "По результатам первоначальных исследований возобладала точка зрения, что формирование поверхности Луны, в отличие от Земли, происходило не за счет внутренних, а за счет внешних процессов, связанных с падением крупных метеоритов.Именно в связи с их падением связывают образование многих металлических фаз, в частности самородных кремния и титана [Диков Ю.П. и др., 1977], фракционированиеи образование восстановленных пленок[Яковлев О.И. и др.,1972; Базилевский А.Т. и др., 1982; Герасимов М.В. и др., 2003].В качестве альтернативного восстановительного процесса рассматривается протонная бомбардировка солнечным ветром [Виноградов А.П. и др., 1979]." Что ж до лунных пород - так они восстановленные, очень, вот как раз статья http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1973LPI.....4..650S/0000651.000.html . Там почти все анализы ложатся ниже буфера железо-вюстит. А то что в породах нет фаз, образующихся при бомбардировке метеоритами и солнечным ветром - так не пробивает!

Что же до минералов, о которых Вы говорите, то на Земле они были найдены как раз в породах, история образования которых в некоторых эпизодах напоминает лунные KREEP базальты, что не опровергает, а как раз подтверждает тот факт, что мы верно распутываем историю Луны, а геологические процессы Земли (как ранней так и современной) могут быть экстраполированы на другие планеты (с поправками и оговорками, конечно).

3. Метеориты собирают на участках "голубого льда", которые крайне труднодоступны и туристов на них не возят (далеко, дорого, не интересно). Ученые-то не каждый год добираются, порой погода путает карты. А что он туры водил - так туристы хорошо платят, что нет-то.

4. Фирсов был астрономом любителем, автором книг про космос и журналистом и утверждал, в своих книгах, что на Луне есть водные потоки. "New Scientist" - научно популярный журнал и цитировать его как научный источник немного странно. Второй источник я просто не нашёл по данным. Кстати, прямой запрос в гугл не выдает текстов или ссылок на эти статьи.

Так что дискуссия была, вялотекущая на тот момент, но преобладало конечно мнение "сухой Луны", как и описывается в статье.

Резюмируя - если кому интересно погрузится в исторические дебаты о воде на Луне, то есть роскошный очень-очень подробный обзор Арлина Кроттса "Water on The Moon, I. Historical Overview" (https://arxiv.org/abs/1205.5597)

5. Прочитайте статью. Магнетит характерен для CI1 (тип Orgueil ), а никак не используется как маркер углистых хондритов, только как маркер СI1. Там говориться о том, что не найдены кристаллы магнетита в трех изученных образцах. Цитирую статью: "Our results do not prove any theory and must be considered as part of a series dealing with sampling sites with various histories." - " Наши результаты не доказывают ни одну из гипотез, рассматривайте их как часть изучения геологии различных областей Луны"

6. Почтитайте статью. Анализ проводился для 8 пород, 6 образцов тяжелой фракции ильменита, 1 образца пироксенов и 9 лунных почв. Все 9 почв как раз имеют значительную отрицательную ɛ50Ti, что указывет на ту самую добавку метеоритного материала. В породах же этого смещения нет.

7. Апелляция к авторитету - не научный аргумент.

....

Про шпинели допишу позже, изучал вот ровно их как-то давно. Сейчас бежать надо)-

Благодарю за комментарии!

1. Из этого различия следует вывод, что наши исследователи в глаза американского "лунного" грунта не видели, а тупо копипастили сведения, полученные от американских коллег, которым в конце статьи выражается благодарность.

4. Да, мне тоже так показалось, но эта статья упоминается в реферативном журнале "Геохимия" за 1969 год (индекс 1А573), поэтому я счёл возможным упомянуть её.

7. А оптом навешивать "лунный заговор" - это научный аргумент?

Жду Вашего комментария по шпинелям.-

По шпинелям Вы не корректно читаете статью. Посмотрите достаточно старую книжку Дж. Фронделла "Минералогия Луны" (http://www.geokniga.org/books/3589), там в главе про шпинели даны все диаграммы с указанием тех образцов, откуда они анализировались. Если для "Луны-16" шёл анализ "сборной солянки" из реголита, то для Аполлонов анализировались зёрна из конкретных групп пород. В каждой породе вырастет очень своя шпинель, а породы в точках посадок разные. Та же "Луна-20" взяла реголит попроще и красивых трендов эволюции шпинелей 16-ой там нет.

Говорить же об отсутствии обмена лунными образцами не верно, вот фото, где Виноградов с Л. Шерером камнями меняется (3 грамма на 6 граммов, американцы дают больше https://www.flickr.com/photos/nasacommons/18614896961) А так, вот целый PDF, где говорится в каких музеях мира можно посмотреть на американские лунные образцы https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/displays/lunarsampledisplays.pdf

-

-

-

-

-

-

-

Просмотрел обзор (2014) Р. Канупа и не увидел даже приблизительной оценки соотношения коры и мантии в выброшенном материале, ставшем Луной. Любопытно, к чему ближе элементный и изотопный состав Луны – к мантии или коре? И ещё интересно содержание радиоактивных изотопов. Луна теряет тепло только излучением, плотность мощности излучения при 300K на длине ~ 9 мкм по модели черного тела у Луны и Земли одинаковая - ~ 3*10^7 Вт/м^3, если верить тепловым спектрам Земли и Луны, которые мне попались в Интернете. Получается, допустимо считать, что внутри Луна не такая уж холодная и здесь, похоже, без радиоактивного тепла не обошлось.

-

Насколько я понимаю там до Теи думаю були регулярные столкновения из астероидами и не законченая стратификация, врядли существовала кора в нинешнем состоянии

-

Похоже, насчет незаконченной стратификации в момент столкновения с Тейей, вы правы. Если верить геохронологической, стратиграфической шкале, а она вся уместилась даже не в коре – в осадочном чехле, это ~ 10 км, то на столкновение с Тейей остается только первый миллиард лет возраста Земли, а то и меньше – это не больше 3 галактических лет.

-

-

-

Это был преимущественно мантийный материал с небольшой примесью тонкой первичной коры (которая была похожа на породы, известные нам сейчас как анортозиты).

С изотопными соотношениями - сложно. Для стабильных и радиогенных изотопов используются разные модели и способы вычислений. Так, для титана считаются эпсилон (нормированные отклонения от хондритового изотопного резервуара) - и они похожи для 47 и 50 изотопов, для кислорода нормируют на SMOW - стандартную морскую воду... В целом про изотопные сходства хороший кусок есть вот тут (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128260/). Так что наиболее адекватным ответом в первом приближении будет "Лунные изотопные характеристики сходны с Земными", а дальше следуют несколько лекций по изотопной геохимии.

Я пошёл по ссылке [32] к камраду Хаузли сотоварищи (1973), на которого опираются Бенна&Co, а там - ТАКОЕ!!!.. Впрочем, обо всём по порядку (дизклаймер - далее ШОК-контент, слабонервным лучше завернуться простынкой и уже ползти куда-нибудь):

1. В качестве основы (стр. 2741), Хаузли использует ОЦЕНКИ, что микрометеориты поплавят до 10 масс (породы) И испарят до 2 масс И выкинут до 1000 масс.

На этом можно было бы и закончить, но я окунулся далее, чтобы, так сказать, познать ВСЮ глубину... :Р

2. На стр. 2745, пытаясь хоть как-то свести баланс, Хаузли прикидывает "потрясающий" механизм по (ре)генерации оксида железа с глубины, производящий 1 кг/кв.см. И там же можно лицезреть восхитительную кулстори про 10-метровый (!) пробег протонов в реголите.

3. И самое смешное не то, что у Хаузли нет оценки производства воды в 2 г/сек. (которую ему приписывает Бенна), и не то, что Хаузли специально отбирал для анализа металл-содержащие микрочастицы (а не реголит целиком), а то, что Хаузли расценивает реголит лишь как адсорбент для солнечного восстановителя - водорода. И судьба продукта реакции с ним (а именно, OH/H2O), вообще, НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ Хаузли. :D

Просто в голос!! :D

Простой бомбардировкой "протонами" эмулятора реголита никакой воды получить НЕ удалось. В лаборатории. (В лучшем случае - собирается молекулярный "водород", в объёме самого "носителя".)

Чтобы получить хоть какие-то следовые количества водички, нужно подвести энергию. Много энергии. Лучше всего - лазером... :P

-

О, хорошая статья и в тему, спасибо. Только Ваши выводы и прочтение немного странные. Изучалось воздействие не на сам реголит, даже не на модельный реголит, а на чистые кристаллы оливина. В которых не происходило образования воды, но накапливался водород (как и говорилось в предыдущих работах). Который потом успешно выделялся в виде как раз таки воды при симуляции попадания микрометеорита. Да, вместо того, чтобы запускать разогнанные до космических скоростей пылинки использовали лазер - чтобы быстро нагреть до высоких температур, идентичных возникающих при попадании метеоритов.

Так или иначе это вопрос открытый - вот тут в пироксенах говорят получилось с водой https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032063315001075 , вот тут с ильменитом и анортитом (кристаллами) не вышло https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001910351 0004264 , а вот тут используют как раз симулированный реголит (мелкий порошковый оливин и SiO2) и всё получается тоже https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001910351 1002429

Резюмируя - это вопрос открытый пока и у обоих точек зрения есть свои сторонники и противники. Пока прослеживается общая тенденция: на крупных монокристаллических образцах воду просто солнечным ветром сделать не очень выходит, но если брать мелкие частицы или смесь приближенную по составу и фазам к конкретно реголиту (в котором куча стекла, к примеру) - то тут можно достаточно уверенно говорить, что механизм работает.-

Изучалось воздействие не на сам реголит, даже не на модельный реголит, а на чистые кристаллы оливина.

С этим я и не спорил. Обозначив этот оливин "эмулятором реголита". :)В которых не происходило образования воды, но накапливался водород (как и говорилось в предыдущих работах).

А вот тут как раз закавыка... Первоначально (13.05) я и поставил под вопрос такую красивую возможность "нон-стоп генерации воды" за счёт бомбардировки поверхности заряженными частицами (на что опирается Бенна, Хаузли и пр.). А тут выходит, что требуется подвод доп.энергии (что мне кажется логичным и адекватным), но который почему-то объясняют "микрометеоритами" (что мне кажется уже волшебным...).но если брать мелкие частицы или смесь приближенную по составу и фазам к конкретно реголиту

Ну а чего мелочиться! Надо сразу кремниевые субмикро- или наночастицы продувать протонами/дейтеронами!.. И всё будет тип-топ!! ;)

З.Ы. Не являюсь ни сторонником, ни противником каких-либо "партий". Просто высказываю моё скромное ИМХО. :)

-

Последние новости

Рис. 1. Импактная гипотеза формирования Луны: после столкновения Земли и гипотетической планеты Тейя в околоземное пространство было выброшено много вещества, из которого потом образовалась Луна. Рисунок с сайта en.wikipedia.org