На поверхности Луны обнаружен материал ее мантии

Средняя мощность лунной коры — около 50 километров. Поскольку значимой атмосферы у Луны нет, предполагается, что крупные метеориты могут пробивать ее кору насквозь, достигая мантии. Однако доказать или опровергнуть эту гипотезу до последнего времени было нельзя. Спектрометры, установленные на лунных орбитальных станциях, показывали наличие в некоторых кратерах предположительно мантийных минералов, содержащих магний и железо, но точно определить состав или хотя бы соотношения основных элементов в них не удавалось. Команда китайских ученых, обработав материалы, собранные луноходом «Юйту-2» в кратере Фон-Карман, установила, что в реголите кратера есть значительные количества низкокальциевого пироксена и оливина — минералов, типичных для мантии. Это подтверждает гипотезу о том, что некоторые из кратеров Луны являются «окнами» в лунную мантию.

Согласно существующим моделям эволюции планет, на ранних стадиях своего формирования Луна была очень горячей. Она была покрыта сплошным магматическим океаном, в котором постепенно произошла гравитационная дифференциация вещества: более легкие соединения поднялись к поверхности, а более тяжелые опустились к центру. По мере остывания этого океана образовались кора, мантия и ядро Луны. Эти геологические оболочки сильно отличаются по составу и свойствам друг от друга. Например, лунное ядро отчетливо видно при анализе распространения сейсмических волн через толщу Луны (см. R. C. Weber et al., 2011. Seismic Detection of the Lunar Core; «лунотрясения» происходят регулярно из-за приливного воздействия со стороны Земли и падения метеоритов).

Несмотря на определенное сходство строения Земли и Луны, а также на то, что, по самой популярной версии, Луна образовалась примерно 4,6 млрд лет назад после столкновения Земли с другим довольно крупным космическим телом (подробнее об этом см. в новости Луна могла сформироваться из выплеснувшейся на орбиту земной магмы, «Элементы», 16.05.2019), лунная кора сильно отличается от земной.

Есть два типа земной коры: океаническая и континентальная. Океаническая кора постоянно обновляется: появляется в зонах срединно-океанических хребтов, а исчезает в зонах субдукции; самые древние образцы коры этого типа имеют возраст 340 млн лет. Для океанической коры характерно слоистое строение: сверху расположен осадочный слой, под ним — слой базальтов (это основной тип пород, слагающих океаническую кору), а снизу — слой плутонических пород. В составе континентальной коры тоже выделяют слои, но их, в первом приближении, два: под осадочными породами залегают в основном граниты и гнейсы, образующиеся в процессе метаморфизма и гранитного магматизма, также связанного с субдукцией. Древнейшему блоку континентальной коры примерно 4,1 млрд лет.

Как видно, большую роль в формировании обоих типов земной коры играют вода, участвующая в преобразовании минералов в земных недрах и ответственная за формирование осадочных пород, и субдукция. Но, по современным представлениям, субдукция началась лишь в архее — примерно через 500 млн лет после затвердевания поверхности Земли, которая тоже в начале своей истории была покрыта океаном магмы (см. Сульфидные включения в алмазах свидетельствуют о том, что субдукция началась еще в архее, «Элементы», 06.05.2019). Скорее всего, «первичная» земная кора — по сути, застывшая поверхность магматического океана — была по составу ближе к лунной коре, но от нее, увы, ничего не осталось.

Лунная кора сформировалась около 4,5 млрд лет назад в последнюю фазу кристаллизации магматического океана и состоит преимущественно из плагиоклазов, слагающих породы, называемые анортозитами. Плагиоклазы имеют сравнительно низкую плотность (~2,5 г/см3) и всплывают к поверхности магматического океана, тогда как пироксены (~3,3 г/см3) и оливины (3,2–4,5 г/см3) тонут. Поэтому лунная кора состоит из плагиоклазовых пород, а мантия — из содержащих оливин и пироксен. Там, где эта первичная кора выступает на поверхность, находятся светлые части — лунные материки, а в районе лунных морей ее перекрывают излившиеся позже базальты. Механизм формирования базальтовых магм универсален и работает на Луне точно так же, как на Земле: они образуются при частичном плавлении пород, состоящих из оливинов и пироксенов (типичных пород земной мантии), и обнаружение их на Луне было прямым свидетельством в пользу наличия у нее мантии, состоящей именно из этих минералов. В целом, по существующим гипотезам и моделям (M. Wieczorek et al., 2006. The constitution and structure of the lunar interior, C. Shearer et al., 2006. Thermal and magmatic evolution of the Moon), в лунной мантии должно быть много оливина, однако искать его оказалось сложно.

О породах, слагающих лунную кору, мы достаточно хорошо знаем благодаря материалам миссий «Аполлонов», «Лун» и ряда орбитальных станций, а вот точные данные о составе и строении лунной мантии практический отсутствуют. «Аполлоны» не доставили на Землю ни одного образца, похожего на мантийный, да и среди лунных метеоритов кандидаты также отсутствуют: ни оливинов, ни пироксенов найдено не было. Некоторую информацию о строении мантии удалось получить за счет обработки сейсмических данных, собранных астронавтами во время высадок, а также благодаря изучению геохимии лунных базальтов, однако они не позволяют ответить на главный вопрос: каков химический состав и пропорции слагающих лунную мантию минералов, хотя бы в верхней ее части?

Как уже было сказано выше, если опираться на данные лунных миссий, проводить аналогии со строением Земли и исходить из известных нам геологических закономерностей (таких как, например, ряд Боуэна — последовательность кристаллизации минералов из магмы), то можно уверенно утверждать, что в лунной мантии есть оливины и пироксены. Но каково их соотношение в разных зонах мантии, как меняется содержание магния и железа и какую роль играют другие минералы — еще только предстоит выяснить. Без этой информации, к сожалению, невозможно точно восстановить скорость формирования Луны, состав исходного материала и особенности происходивших на ней геологических процессов.

Для Земли ответы на эти вопросы были найдены двумя способами. Первый способ (и более простой со всех точек зрения) — изучение фрагментов мантии, ксенолитов, вынесенных на поверхность за счет вулканизма. Особенно хорошо подходят кимберлитовые трубки — подводящие каналы древних вулканов, корни которых уходят к основанию коры и иногда захватывают алмазы даже из нижней мантии (см. Голубые алмазы сформировались в нижней мантии Земли, «Элементы», 07.09.2018). Второй способ — бурение. Как известно, ни Кольская сверхглубокая скважина (глубиной 12 262 м), ни немецкий проект KTB (9101 м) не достигли даже нижней части коры. Потенциально успешные проекты бурения более тонкой океанической коры или некоторых зон в Альпах (где мантийное вещество, предположительно, близко к поверхности) пока что находятся на стадии разработки.

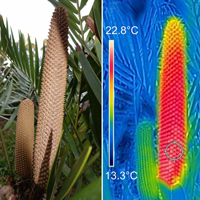

Как ни странно, для Луны порядок сложности обратный. Полноценная геологическая кампания по поиску ксенолитов потребовала бы поистине астрономических усилий. А вот с прямым изучением мантии дела могут обстоять куда лучше. Предполагается, что крупные метеориты в прошлом могли пробивать тонкую лунную кору, достигая верхов мантии, благодаря чему вещество мантии может быть найдено на дне гигантских кратеров. Самой большой из них — бассейн Южный полюс — Эйткен. Его диаметр примерно равен 2500 км, а глубина достигает 8 км. Возраст кратера оценивается в 4,2–4,3 млрд лет. Он расположен на обратной стороне Луны и был детально изучен с помощью инструмента Moon Mineralogy Mapper (M3), установленного на индийской станции Чандраян-1 (D. Moriarty III, C. Pieters, 2018. The Character of South Pole?Aitken Basin: Patterns of Surface and Subsurface Composition). Инструмент М3 показал, что в районе этого кратера есть значительное количество минералов железа (рис. 2), однако их происхождение и геологическое положение были не ясны. Преимущественно это были пироксены, а оливин был точно обнаружен лишь в двух местах (S. Yamamoto et al., 2012. Olivine-rich exposures in the South Pole-Aitken basin). На фоне того, что бассейн не был целиком покрыт излившимися базальтами, в которых много железа, а измеренное содержание этого элемента все же было значительно выше, чем на обычных лунных материках (T. H. Prettyman et al., 2006. Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector), наблюдаемая картина была озадачивающей и требующей дополнительных исследований.

Рис. 2. Распределение пироксенов (а) и минералов железа в целом (b) в районе бассейна Южный полюс — Эйткен по данным инструмента M3. Рисунок из статьи D. Moriarty III, C. Pieters, 2018. The Character of South Pole‐Aitken Basin: Patterns of Surface and Subsurface Composition

Результаты современных математических моделей столкновений крупных космических тел с поверхностью Луны показывают, что событие, приведшее к формированию бассейна, совершенно точно пробило бы лунную кору и привело к экскавации мантийного материала (R. W. K. Potter et al., 2012. Constraining the size of the South Pole-Aitken basin impact, H. J. Melosh et al., 2017. South Pole-Aitken basin ejecta reveal the Moon’s upper mantle). Однако тот факт, что оливина почти не нашли, свидетельствует либо против этих гипотез, либо против предположения о том, что в кратере наблюдается именно мантийный материал.

3 января 2019 года китайская станция «Чанъэ-4» совершила мягкую посадку в кратере Фон-Карман, лежащем внутри бассейна Южный полюс — Эйткен (см. картинку дня Обратная сторона Луны). Через 12 часов после посадки луноход «Юйту-2» отделился от станции и приступил к исследованию кратера. На ровере установлены 4 основных инструмента: панорамная камера, георадар, спектрометр VNIS (работающий в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах) и анализатор нейтральных атомов (energetic neutral atom).

При выборе места посадки основными критериями были удобство района для прилунения и научные цели, основная из которых — изучение потенциального вещества лунной мантии. Относительно гладкая поверхность кратера Фон-Карман (его диаметр около 186 км) подходит для этого как нельзя лучше. Рядом расположены кратеры Фон-Карман М (диаметром 225 км), кратер Лейбниц (диаметром 245 км) и наиболее молодой из перечисленных 72-километровый кратер Финсен. Все эти кратеры перекрывают бассейн Южный полюс — Эйткен и, значит, образовались позже него. Центральные пики кратера Финсен (рис. 3) характеризуются самым высоким содержанием ортопироксена во всём бассейне, и точно установлено, что материал от столкновения, приведшего к образованию кратера, был выброшен в район посадки станции «Чанъэ-4». Близость кратера с пиками и выбросов повышала шансы обнаружить лунный мантийный материал в месте будущей работы лунного ровера.

Рис. 3. Место посадки станции «Чанъэ-4». Фотография из обсуждаемой статьи в Nature

Главный прибор для диагностики минерального состава лунного грунта на борту «Чанъэ-4» — это спектрометр VNIS (visible and near-infrared imaging spectrometer). Принцип его работы следующий. Фотоны взаимодействуют с веществом на поверхности Луны и либо поглощаются им, либо отражаются от него — это зависит от длины волны фотона и от энергии химических связей в веществе в месте попадания. Итоговый спектр регистрируется детектором, и по положению пиков поглощения определяется конкретный минерал (разным минералам соответствуют разные «библиотечные» спектры), а по их интенсивности — относительные пропорции присутствующих минералов.

Обработав данные, полученные с помощью этого прибора, команда китайских ученых опубликовала в журнале Nature статью, в которой дала детальную характеристику минерального состава лунного грунта в месте высадки.

Спектры CE4_0015 и CE4_0016 были получены в первый лунный день (рис. 4, а) в путевых точках 15 и 16 соответственно. После удаления фона и аппроксимации пиков параболами, были получены центры полос поглощения обоих спектров — для дальнейшего выяснения минерального состава поверхности. Эти спектры отличаются от спектров, полученных станцией «Чанъэ-3» в Море Дождей (рис. 4): пики поглощения в них имеют меньшую интенсивность, а графики возрастают при увеличении длины волны, что указывает на большую степень космического выветривания (С. Pieters et al., 2000. Space weathering on airless bodies: resolving a mystery with lunar samples). Центры полос поглощения на длине волны 1 и 2 мкм смещены в сторону меньших длин волн, что указывает на присутствие низкокальциевого пироксена и оливина. В целом, можно заключить, что лунные почвы в районе исследования станции «Чанъэ-4» обогащены материалом, содержащим магний и железо и отличным от того, который встречается в лунных базальтах.

Рис. 4. а — исходные спектры (по горизонтальной оси — длина волны фотонов, по вертикальной оси — интенсивность отражения), b — нормализованные спектры (после удаления фоновых помех, значение 1 соответствует полному отражению), c и d — результаты аппроксимации полученных спектров, в которых наблюдаемые пики сопоставлялись оливину (OL), низкокальциевому пироксену (LCP) и высококальциевому пироксену (HCP). CE3 — спектры, полученные станцией «Чанъэ-3» в районе Моря Дождей, CE4 — новые спектры, полученные станцией «Чанъэ-4». Фотография из обсуждаемой статьи в Nature

Пироксены — группа минералов, для которых характерно образование твердых растворов, в которых одно и то же место в структуре минерала (в зависимости от условий образования) могут занимать разные атомы. Так, возможен непрерывный ряд составов минералов от чистого Mg2Si2O6 до CaFeSi2O6, при этом положение полос поглощения будет разным для каждого из возможных составов. Для уточнения типа пироксена положение полос поглощения на 2 мкм и 1 мкм, характерных для этого минерала, было нанесено на график, на котором наиболее магнезиальные разновидности попадают в нижний левый угол, а наиболее кальциево-железистые — в верхний правый (рис. 5). Спектр CE4_0015 лежит немного выше зоны, характерной для высокомагнезиальных пироксенов, а спектр CE4_0016 — сильно выше. Подобные отклонения интерпретируются как высокий вклад оливиновой составляющей (пик поглощения оливина находится примерно на 1,05 мкм), причем в точке 16 его содержание выше, чем в точке 15.

Рис. 5. Положение полос поглощения на длинах волн 2 мкм (горизонтальная ось) и 1 мкм (вертикальная ось) в зависимости от содержания кальция и железа в кристаллах пироксена. Положения спектра CE4_0015 на этой диаграмме близко к высокомагнезиальному пироксену (mg-px), спектр CE4_0016 лежит вне поля пироксенов. График из обсуждаемой статьи в Nature

После математической обработки спектров и сопоставления их с конкретными минералами выяснилось, что лучше всего они описываются смесью низко/высококальциевого пироксена и оливина в следующих пропорциях: в точке CE4_0015 отношение LCP:HCP:Ol равно 42:10:48, в точке CE4_0016 — 38:7:55.

Несмотря на то, что после образования кратер Фон-Карман заполнился лавами базальтового состава (J. Huang et al., 2018. Geological characteristics of Von Karman crater, northwestern South Pole Aitken basin: Chang’E 4 landing site region), спектры, полученные «Чанъэ-4», отличаются от спектров типичных лунных базальтов (см. рис. 5). Этому есть объяснение. На самом деле анализируемый материал был иного происхождения: он был выброшен из соседнего кратера Финсен. Это хорошо заметно, если посмотреть на фотографию, сделанную станцией «Чанъэ-1», и на данные, полученные инструментом М3 (рис. 6): видно, что места анализа находятся на одной из двух линейных структур, сходящихся к кратеру Финсен, которые и являются полосами пород, выброшенных из него при образовании.

Рис. 6. Слева — фотография кратера Фон-Карман, сделанная станцией «Чанъэ-1». Крестиком отмечено место посадки станции «Чанъэ-4». Справа — композитный снимок, полученный инструментом М3: красный цвет соответствует центру полосы поглощения 2 мкм; зеленый — интенсивности полосы поглощения 2 мкм; синий — интенсивности отражения на длине волны 1,58 мкм. Чем больше кальция и железа в клинопироксене, тем сильнее полоса 2 мкм смещается в сторону больших длин волн (то есть на изображении такие места краснее). Для базальтов характерны пироксены, в которых больше Ca-Fe, для мантийного материала — в которых больше Mg. Интенсивность зеленого цвета показывает относительную долю Mg-Fe минералов, синий цвет — яркость лунного грунта (на которую могут влиять меняющиеся концентрации плагиоклаза). Зоны с содержанием высококальциевого пироксена имеют зеленый оттенок, низкокальциевого — синий. Фотография из обсуждаемой статьи в Nature

Известно, что дно кратера Финсен преимущественно сложено породами, насыщенными низкокальциевым пироксеном (рис. 6), составляющим 42% и 38% от общего количества минералов в точках анализа «Юйту-2». На основе этого, а также данных распределения минералов, полученных инструментом M3, можно заключить, что китайский луноход проанализировал не базальты, заполнившие кратер, а материал верхней мантии Луны, пусть и перемещенный. Более того, частично снимается загадка «ускользающего» оливина. Вероятнее всего, корректной является гипотеза, высказанная ранее (S. Yamamoto et al., 2012. Olivine-rich exposures in the South Pole-Aitken basin): лунное выветривание ухудшает возможность обнаружения оливина с помощью орбитальных спектрометров, тогда как находящиеся на поверхности аппараты сообщают о более чем 50% этого минерала в грунте.

Полученные данные не только подтверждают гипотезу о глубоком проникновении древних гиперимпактов, но и дают возможность спланировать новые лунные миссии, в которых вещество лунной мантии будет изучено напрямую в местах обнажения, например в самом кратере Финсен. Более того, относительный минеральный состав (пусть и весьма предварительный) дает возможность выдвинуть новые гипотезы относительно строения и механизмов образования мантии Луны.

Источник: Chunlai Li et al. Chang’E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials // Nature. 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1189-0.

Кирилл Власов

-

Всё основано на предположениях и фантазиях. Откуда хорошо известно о Лунной коре, даже Земная кора слабо изучена, тем более мантия и ядро!

Субдукционных процессов не существует, такой процесс противоречит законам физики. Твёрдые литосферные плиты не могут погружаться в твёрдую мантию, кроме того, их плотность меньше плотности мантийных пород на 10-30%. Конвекции в твёрдом и стратифицированном по плотности теле мантии быть не может (прочные связи). Мантия и кора одна целая среда, отличаются только плотностью и вязкостью, у коры плотность меньше на 20-40%, а вязкость больше на 2-3 порядка (в 100-1000 раз).

При интерпретации геофизических полей (сейсмика и др.) решается обратная задача, имеющая бесконечное множество решений, которые можно подогнать под любую теорию (гипотезу). Поэтому ко всем этим результатам надо относиться с осторожностью. -

Вижу, ваша теория отсутствия субдукции (в целом и в Земле в частности) никак не развивается, из раза в раз повторяете как мантры одни и те же фразы...

-

А Гималая то от куда на верх выползли? Неужели не из за субдукции.

Если на Луне нет ни тектоники плит, ни вулканизма - каким же образом там отводится наружу тепло, возникающее при распаде радиоактивных элементов в ее недрах?

Знает ли это кто-нибудь из читателей настоящей заметки?

-

Тепло отводится кондуктивно. То есть точно так же как остывает металлический шарик на воздухе. Тепловой поток на Луне меньше, чем на Земле (пока идёт дискуссия о том какой он и что там с калием-40), плюс в собственно лунных породах (именно в породах, не реголите) почти нет воды, сильно снижающей температуру плавления. Так что тектоника и вулканизм Луне не нужны - хватает самого простого механизма.

-

Тут проблема с цифрами. Во внешних слоях земной коры градиент температуры составляет около 25-30 градусов/км: https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_gradient

Поскольку Луна состоит из таких же пород, как и земная мантия/кора, количество радиоактивных элементов на единицу массы должно быть таким же, как и на Земле. Тогда на единицу площади получается примерно в 6 раз меньше (масса Луны меньше в 81 раз, а площадь в 13 раз). И градиент температуры должен быть примерно 30/6=5 градусов/км.

Если бы этот градиент продолжался до ядра Луны - температура достигла бы 1400*5=7000 градусов! (Точнее, вдвое меньше, т.к. в однородном веществе тепловой поток равномерно убывал бы с глубиной - до нуля в центре. Но и 3500 С - это нереально).

И как же это тепло отводится? А тем более - как отводилось в прошлые эпохи (3 млрд. лет назад поток тепла от радиоактивных элементов был как минимум вдвое выше)?

И что значит "в нижней мантии присутствует магматический расплав" (из статьи)? Т.е. какая-то конвекция там есть и сейчас?-

Возможно, это объясняется большим соотношением поверхность/объем для Луны, что должно приводить к большей скорости остывания и меньшим текущим температурам.

-

-

Если не ошибаюсь, то учитывать нужно два процесса: во первых поток тепла от распада элементов (учтен). Во вторых скорость остывания от состояния "раскаленного шара", которая тоже будет подчиняться похожей зависимость (аналогично тому, как маленький шар остывает быстрее большого). В итоге недры Луны сохранят еще меньше тепла => температура будет меньше.

-

Вот это ценное уточнение. Действительно, Луна должна остыть быстрее Земли, и вклад "остаточного тепла" там должен быть много меньше.

Но, как ныне считается, бОльшая часть потока тепла из недр Земли (по наиболее "мейнстримным" оценкам, ~30 TW из ~45 TW) всё-таки связана с распадом радиоактивных элементов.

К тому же, есть и другие уточнения - обратного знака. Градиент 30 градусов/км характерен для материковой коры. Между тем, >60% земной поверхности занято океанической корой, где поток тепла еще в полтора раза выше... Ядро у Луны относительно меньше - то есть, доля мантии/коры выше, а радиоактивные элементы сконцентрированы именно там...

-

-

-

-

-

Эх, если бы всё было так просто... На тему термальной эволюции Луны могу посоветовать две статьи - более старую, в которой больше общих механизмов, но меньше точности и красивых картинок (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JB0

85iB05p02531) и более новую, в которой больше красивых картинок, точности и прямых ответов на Ваши вопросы (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X 03001729).

Если вкратце - из-за слоистости планеты градиент меняется, в первых 500 км он 2.5 градуса/км, потом уменьшается. Радиоактивных элементов на Луне должно быть немножко больше, чем на земле, т.к. она сформировалась (я говорю об импактном сценарии) когда дифференциация мантия/прото-кора уже произошла на Земле, а при этом всякий там калий и уран скапливаются именно в коре.

Про конвекцию в лунной мантии сейчас я бы говорить не стал. Расплав есть, но это не жижа с кристаллами, а скорее тонкие плёночки (очень тонкие) на границе зёрен минералов. Может он мигрирует как-то, может нет. Это ещё предстоит изучать. Но по существующим данным, на которых основаны модели состав-температура, он там скорее всего есть.-

Я вас немного не понимаю.

Во второй, более новой (2003 г.) статье, "в которой больше красивых картинок, точности и прямых ответов на Ваши вопросы (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X03001729)", проблемы "термальной эволюции Луны", теплового потока, выделения и переноса тепла НЕ анализируются вовсе! -

Да, извиняюсь, посмотрел сейчас ещё раз - из важного там только термический профиль и оценки содержания урана. Вопрос был действительно чисто про термальную эволюцию, а не про конечное состояние. Сожалею, что потратил Ваше время.

А так, конечно, ключевую фразу сказал уважаемый T_lm - маленькие планеты остывают быстрее из-за отношения объем/площадь поверхности. Что же до радиоактивных элементов, то хоть на Луне их, скорее всего, чуть побольше чем на Земле - остывание происходило слишком быстро и в настоящее время эффект от распада не приводит к "земным" последствиям, потому что слишком холодно, это же аддитивные величины. Радиогенное тепло замедляет остывание, но не является единственно причиной существующих температур, ведь добавляется к теплу "первичному", которое теряется безвозвратно. По разным оценкам, вклад распада составляет от 25% до 85% в общем тепловом потоке (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012RG000400)

А пока писал комментарий нашлась хорошая статья "Distribution of Radioactive Heat Sources and Thermal History of the Moon" - как раз про распределение U-Th-K на Луне и их роль в термальном балансе https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2018JE005742?casa_token=JT4zdC2Rw44AAAAA:Oh9MtO76hxw8-ct8XsezfVo QUnWjsbx0SUE6w2EMWkQaa5OwP-yCeX0Fi8QRd7M_PbzgBOy0fU4h9a0fEQ

Очень надеюсь, что в этот раз вышло лучше)

-

-

-

-

Вы для тела сферической симметрии в три с половиной тыщи км залудили линейную экстраполяцию для декартовой симметрии по старту в 50 км и удивляетесь, что получились странные данные?

А что на центре-то остановились? Если вам по барабану геометрия, то продолжайте до обратной стороны. Там у Вас вольфрам плавится будет.-

Где Вы увидели линейную экстраполяцию?

Я написал:

"градиент температуры должен быть примерно 30/6=5 градусов/км.

Если бы этот градиент продолжался до ядра Луны - температура достигла бы 1400*5=7000 градусов! (Точнее, вдвое меньше, т.к. в однородном веществе тепловой поток равномерно убывал бы с глубиной - до нуля в центре. Но и 3500 С - это нереально)."

Т.е. линейная экстраполяция до ядра - это 7000 С, а для однородного тела сферической симметрии на нижней границе зоны тепловыделения (1400 км) получается 3500 С.

-

В любом случае, это заслуживающие внимания экспериментальные данные.

-

Это интересное предположение и, само собой, хотелось бы побольше данных. Но всё же замечу, что шансы множественных столкновений Луны с очень большими метеоритами, содержащими в своём составе только оливины и пироксены 50/50 достаточно малы, если не сказать ничтожны. Единственный класс метеоритов, которые более-мене ложатся в такую гипотезу - урейлиты (вот тут, например, старая, но всё ещё информативная статья про них https://sci-hub.se/https://www.sciencedirect.com/science/art

icle/pii/B0080437516011452?via%3Dihub). Они очень и очень редкие и все известные нам образцы - крайне небольшие. Плюс в них совсем не то отношение высококальциевого и низкокальциевого пироксена.

"Средняя мощность лунной коры — около 50 километров. Поскольку значимой атмосферы у Луны нет, предполагается, что крупные метеориты могут пробивать ее кору насквозь, достигая мантии".

Автор всерьёз считает, что какая-то там атмосфера может задержать метеорит, способный пробить 50 (пятьдесят) километров лунной коры?

Или я что-то не так понял, и смысл процитированного в том, что наоборот, атмосферы нет из-за метеоритов (что тоже хрень и ересь, хотя и менее очевидная)?

Объясните кто-нибудь plz!

-

С точки зрения человека сидящего на Земле - вы абсолютно правы. Атмосферы Земли или даже Венеры это ничто по сравнению со 170 км диаметра метеорита, образовавшего бассейн Южный Полюс-Эйткен. Однако, кроме маленьких каменных планет у нас есть газовые гиганты, атмосфера которых способна затормозить подобное тело. Да и в статье дальше речь идёт не о том единственном метеорите, который сделал дырку, а больше о небольших более поздних кратерах, наслаивающихся на ЮП-Эйткен. И для этих тел уже атмосфера вроде земной и венерианской бы роль сыграла.

В этом контексте может быть не очень удачная формулировка, действительно.-

-

Нет, там роль атмосферы полностью переврана. На Земле не наблюдается такого числа кратеров, как на Луне, не потому, что атмосфера задерживает мелкие и средние метеориты - тогда бы наоборот, поверхность нашей планеты представляла собой набор крупных кратеров, не подпорченных наслоениями мелких воронок - а потому, что эти кратеры заполняются гидросферой, выветриваются атмосферой и самое главное, погребаются под осадочными породами биосферы.

-

-

-

Что ж так грубо и не конструктивно... Это ж отвечать никто не захочет)

Была у Луны магнитосфера (дипольная или многополярная- пока не ясно) https://advances.sciencemag.org/content/advances/3/8/e1700207.full.pdf , но геодинамо остыло и всё закончилось. Действующих вулканов нет по той же причине - холодно.

С этим нужно что-то делать. :)

Ну, и ещё улыбнуло про параболические аппроксимации пиков.

-

Спектры отражения, всё совершенно верно. А на них пики/полосы поглощения - это корректная терминология. Спектрами поглощения они нигде не называются. Или я упускаю какую-то деталь?

В оригинале конечно были модифицированные гауссианы, это упрощение. Но знающий человек, конечно, заметит)-

А на них пики/полосы поглощения - это корректная терминология.

Ну, нынаю...

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8 F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1% 82%D1%8C&oldid=71722555

Я чуть некорректно выразился: меня поразило присутствие именно пиков поглощения на спектрах отражения.

-

Последние новости

Рис. 1. Геологическое строение Луны, указаны радиусы внутренних оболочек и толщина коры. Выводы о том, что внутренности Луны устроены именно так, были сделаны по результатам обработки сейсмических данных, полученных экспедициями в рамках программы «Аполлон». Рисунок с сайта en.wikipedia.org, с изменениями