Силикоглассы — загадочные падения из космоса?

К 50-летию открытия метеоритного кратера Жаманшин и миллионолетнему юбилею его образования

Павел Флоренский, Антон Коноваленко

«Природа» №3, 2020

В околонаучной печати регулярно сообщается о непосредственных наблюдениях падений с неба, а также о находках различных образований — от комков снега и льда и ароматной грязи до стекол и шлаков. Интерес к ним возрос после изучения полученного вещества комет, а также в связи с раздуваемой в СМИ «метеоритно-астероидной угрозой». Высококремнистые стекла относят к тектитам, но остальные образования остаются загадкой, и они оказались вне научного систематического сбора и исследования. Сведения о более чем полусотне таких объектов собрали В. Н. Крупко и Е. В. Дмитриев, который неоднократно печатался в «Природе». Стекла и шлаки, содержащие до 20% Al2O3 и до 40% CaO, рассматриваются в качестве остаточного расплава после высокотемпературного селективного испарения при импактных событиях. Однако происхождение описываемых в статье образований, содержащих до 25% Na2O или до 20% K2O, остаются загадкой.

Посвящается памяти безвременного ушедшего Евгения Валентиновича Дмитриева (1937–2020)

История метеоритики началась в 1769 г., когда Французская королевская академия наук путем вполне демократического голосования опровергла возможность падения с неба камней. Наша статья посвящена именно падению «с неба» — но не признанных уже теперь метеоритов, а комков снега (как Тунгусский метеорит), стекол и шлаков, которые и поныне подвергаются остракизму (удалению из коллекций), а в результате теряются для науки.

Начнем с отрывка из книги «Земля людей» французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Пролетая над побережьем Сахары, тут и там видишь своеобразные плоскогорья, все они одной высоты. Когда нам приходилось садиться, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий. <...> Но я замешкался. Быть может, это ребячество, но мне радостно было ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: в каких-нибудь 30 шагах от меня чернел камень. Каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? На скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку. Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды — черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетиями огненный ливень».

Теперь, после долгого забвения, плоскогорья в Марокко стали местом поисков метеоритов. К. П. Флоренский, руководивший в 1958–1960 гг. экспедицией Комитета по метеоритам АН СССР в месте падения Тунгусского метеорита [1], быть может, помня о написанном Сент-Экзюпери, посоветовал искать метеориты, тектиты (от греческого τηκτός — ‘оплавленный’; небольшие природные тела с характерной скульптурной поверхностью, состоящие из силикатного стекла) и подобные им образования. В 1960 г. П. В. Флоренский начал работать в степных и пустынных районах Казахстана и Средней Азии, а вскоре на территории Актюбинской обл. в Казахской Советской Социалистической Республике был открыт метеоритный кратер Жаманшин с его тектитами и импактитами (от англ. impact — ‘удар, столкновение’; особый класс горных пород, образовавшихся при взрыве или столкновении крупных метеоритов с поверхностью Земли).

Полвека назад в «Природе» вышла статья «Загадка Жаманшина»1, а в 1976 г. — ее разгадка — «Первая находка тектитов»2, неоднократно публиковавшаяся за рубежом [2]. Отметим, что тектитам «Природа» посвящала публикации регулярно3.

В кратере Жаманшин найдены тектиты, названные иргизитами. Образцы вещества из кратера были разосланы по всему миру, и он стал своего рода эталоном при изучении метеоритных кратеров, импактитов и тектитов [3]. Время образования Жаманшина — около 1 млн лет. Так и указано на памятном знаке, установленном жителями г. Иргиза у въезда в кратер. А это дает основание отпраздновать его миллионный юбилей, что и сделал акимат (әкімшілік — региональный орган исполнительной власти в Казахстане) Актюбинской обл.

Но кроме тектитов и импактитов из метеоритных кратеров известны непосредственные наблюдения падений и находки различных образований, в том числе стекол и шлаков. Специалисты по метеоритам относят их к техногенным, однако на таковые они не похожи. Лет 30 назад с неба упал кусок льда. Рядом оказался человек, который понял значение происшедшего и сохранил найденное в морозильнике своего домашнего холодильника, а потом передал в Академию наук СССР. На конференции в Институте физики Земли академик А. П. Виноградов вызвал одобрительный смех в зале, сообщив, что «это был лед, примерзший к стоку туалета самолета. Даже с запахом аммиака». По окончании заседания К. П. Флоренский с сожалением сказал: «Упущена возможность изучить уникальное явление». Теперь, когда в кометах найдены и лед, и аммиак, все равно продолжается игнорирование многих объектов, несмотря на то что было засвидетельствовано «падение их с неба».

Падения и находки

Каждая находка, а тем более наблюдение падения чего-то с неба есть событие. И не только падение метеоритов. Образцы этого «чего-то иного» собирают энтузиасты. Лидером среди них был Е. В. Дмитриев, который более 35 лет разрабатывал гипотезу кометной метеоритики4. Из его публикаций заимствованы и обстоятельства наблюдений падений, описание находок и химические анализы [4, 5]. Он собрал образцы от более 50 объектов, которые не имеют аналогов среди земных (в том числе техногенных) образований. Систематическим сбором подобных материалов занимается и В. Н. Крупко — руководитель планетария г. Омска [6].

Силикогласс Нижегородский. Виден след от его столкновения в вязком состоянии. Находка Е. В. Дмитриева. Фото Е. В. Дмитриева

Размеры большинства находок обычно не более 10–30 см, а масса — 500 г, хотя встречаются и крупнее. Иногда это единичные находки, но чаще они образуют поля рассеяния, и их общая масса достигает сотни килограммов. Образцы представляют собой черные обсидианоподобные стекла, светлые пемзы, темные шлаки и куски металлического железа, которые нередко перемешаны даже в одном куске.

Стекла и шлаки — изотропные. Под микроскопом при увеличении в 100 раз они довольно однородны, хотя видна флюидальная структура и железные микросферы. При больших увеличениях (особенно в электронном микроскопе) наблюдается их разнородность и включения наночастиц самородных металлов [7].

Химический состав образцов весьма разнообразен, их трудно сравнивать между собой даже в одном шлифе. Попытка пересчитать анализы на нормативные минералы (CIPW5) подтвердила несоответствие их состава представлениям о распределении оксидов при кристаллизации, заложенным в принципы пересчетов. В то же время суммарное содержание CaO, Na2O и K2O в изученных стеклах в 2–3 раза превышает их содержание в магматических породах (табл. 1, 2). На основе анализов более чем 50 находок Дмитриев предложил их классификацию по содержанию щелочных металлов и Са, определяющих в земных магматических породах количество полевых шпатов. Образцы четко делятся на кальциевые, натриевые и калиевые. Каждая группа формирует ограниченное поле. И при этом практически нет переходных разностей. Повторяем, мы не нашли им аналогов ни в природных, ни в техногенных продуктах.

Таблица 1. Химический состав Ca-Al-силикоглассов (по данным микрозондового анализа)

Таблица 2. Химический состав Na- и K-силикоглассов (по данным микрозондового анализа)

Особо рассмотрим силикоглассы, богатые Al2О3 и CaO, так как для их состава нашлось достаточно правдоподобное объяснение. В первую очередь, дабы снять сомнения в их реальности, расскажем о четырех наблюдениях падений и о шести находках [2, 4].

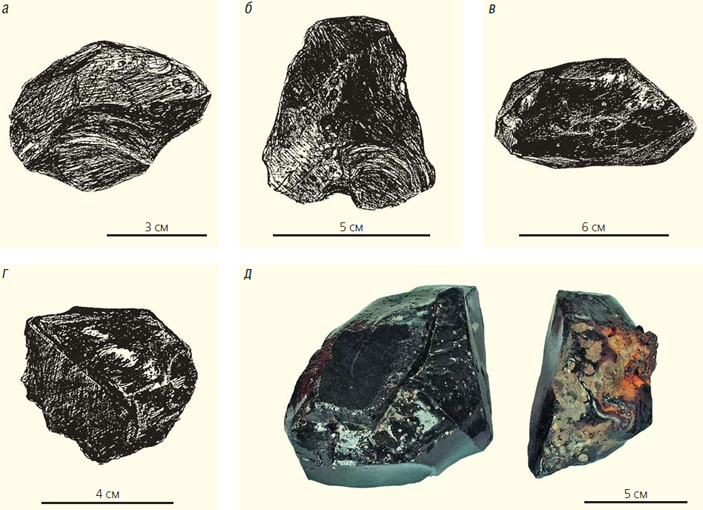

Чарджоу (Туркмения). Дж. Джумакулыев 11 августа 1983 г. около 21 ч 30 мин при выезде из г. Чарджоу (ныне Туркменабад) к мосту через Амударью наблюдал, как нечто похожее на красную ракету прилетело с юго-запада и при падении образовало ямку глубиной около 20 см и диаметром около 60 см, в которой лежало несколько черных стекол: одно размером 100×70 мм и массой 340 г и два — размером 70×10 мм с оплавленной поверхностью и следами сдувания. Падение зарегистрировано в КМЕТ’е за № 51/00 [8].

Хмельницкий (Украина). Падение произошло ночью 26 июля 2017 г. Житель г. Хмельницкого Б. В. Калынюк услышал удар, а утром обнаружил две стекловатые глыбы массой 8 и 9,6 кг и россыпь оплавленных стекол общей массой 3,1 кг. Их плотность 2,53 г/см3, а твердость выше, чем у оконного стекла.

Инта (Республика Коми). В сентябре 1994 г. в 5 км от г. Инты падение светящегося тела завершилось сильным взрывом, что вызвало вывал леса на площади размером с футбольное поле. В его центре образовалось углубление, и там были разбросаны куски шлака и черных стекол.

Голабки (Польша). Здесь в июле-августе 1998 г. выпал рой темно-зеленых стекол и шлаков.

Р. Н. Рубцов работает щупом в поисках протванитов в районе дер. Писково (Боровский р-н Калужской обл.)

Протваниты. Находка. В 2012 г. Р. Н. Рубцов около дер. Писково Боровского р-на Калужской обл. обнаружил поле рассеяния металлического железа, а также стекол и шлаков, названных протванитами — по протекающей поблизости р. Протве. Он собрал 120 кг стекла и 140 кг железа — более 1000 шт. весом от нескольких граммов до 3 кг. Ширина полосы, где были обнаружены образцы, — 700 м, а глубина их залегания — до 60 см. Средняя плотность стекол высокая — 3,3 г/см3, твердость — около 7, цвет в тонких срезах — оливково-зеленый. По материалам Рубцова В. А. Цельмович (Геофизическая обсерватория «Борок» филиала Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН) провел более 30 микрозондовых анализов на двух образцах [7], 22 анализа на трех образцах выполнила Т. А. Горностаева (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН). Даже в одном шлифе колебания состава весьма велики, но распределение содержания оксидов имеет бимодальный характер, и обе моды относятся к высококальциевым участкам с содержанием CaO, равным 15 и 23%.

Химкиниты. Находка. В 2016 г. в районе г. Химки А. В. Волков обнаружил черные стекла с натечными струями плотностью 2,31 г/см3, частично оплавленную породу и несколько кусков железа. Было собрано стекол массой: более 10 кг — 5 шт. (общим весом 115 кг), до 10 кг — 9 шт. (32 кг) и до 1 кг — 285 шт. (36 кг). Стекла содержали микросферы железа. Нашли еще две глыбы железа весом 38 и 4,5 кг и более мелкие образцы с включениями различных пород и стекла, общей массой 183 кг.

Силикоглассы. Прозрачные шлифы без анализатора. Высота 2 см. а — протванит флюидальной структуры с пузырьками и шариками железа, б — алтайнит ячеистой структуры с пузырьками, количество которых возрастает к непрозрачной с краю корочке, в — однородное стекло с корочкой (Химки), г — пористый непрозрачный шлак (Чукреево)

Дарваза. Находка. По сообщению А. Г. Бушмакина, в 1972 г. в 80 км к северо-востоку от пос. Дарваза в Центральных Каракумах нашли кусочек черного стекла размером 55×50 мм с аномально высокими содержаниями MnO и CaO, небольшим количеством Cr и низким содержанием щелочей (см. табл. 1). Под микроскопом в стекле наблюдаются включения сфер железа размером до 0,01 мм с примесью до 1% Ni и Mn [8]. Образец хранится в музее Туркменского государственного университета имени Махтумкули в Ашхабаде.

Силикоглассы из Туркмении: а — Акмула (близ Чарджоу), находка 1989 г.; б — Новата (Копетдаг), находка 1991 г.; в — Кокбахты, падение 1998 г.; г — Дарваза, находка А. Г. Бушмакина 1972 г.; д — Чарджоу, падение 11–12 августа 1983 г., наблюдение и находка Дж. Джумакулова. Образцы находятся в Музее Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Рисунки А. Г. Бушмакина; фото Х. Малеева

Новата. Находка. По сообщению Бушмакина, в горах Копетдага, около кишлака Новата, в 1991 г. найден кусок черного стекла с флюидальной структурой размером 65×55 мм и показателем преломления 1,6. По определению В. В. Пошибаева (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина), стекло содержит лешательерит (аморфный кремнезем), остеклованные диопсид, апатит и титанит. К стеклу примыкает корочка шлака. Образец также хранится в музее Университета имени Махтумкули [8].

Тунгусскиты. Находка. Летом 2012 г. Рубцов (первооткрыватель протванитов) в 40 км к востоку от места Тунгусской катастрофы нашел 12 образцов железа общим весом 96 кг. Один из них, весом 3,5 кг, содержал включения богатого кальцием зеленого стекла.

Канскиты. Находка. А. И. Коршунов в 1980 г. обнаружил россыпи зеленых стекол возле р. Метляковки (приток р. Кан, Красноярский край). Стекла содержали повышенные количества Ni и других металлов.

Содержания K2O, Na2O и CaO в силикоглассах, пересчитанные на 100%. Образцы четко делятся на кальциевые, натриевые и калиевые: каждая из групп занимает ограниченное поле, при этом нет промежуточных разностей

Гипотезы происхождения силикоглассов

Экспериментально изучено селективное испарение хондрита в диапазоне 1165–2105°С, т.е. от плавления до полного испарения [9]. До 1500°С испарилось только около 10% общей массы исходной пробы: K2O и Na2O и треть FeO, начал улетучиваться и SiO2.

В интервале 1500–1800°С испарилось около половины массы пробы за счет потери более 80% SiO2 и FeO. После этого обозначилось относительное обогащение остаточного расплава тугоплавкими соединениями: примерно в два раза выросли содержания Al2O3 (c 3 до 6%), CaO (с 2 до 5%) и MgO (c 25 до 60%).

Выше 1900°С испарилось от 60 до 90% расплава. Рестит продолжал обогащаться тугоплавкими элементами: Al2O3 — от 10 до 80%, CaO — от 10 до 40%. MgO при таких температурах практически полностью улетучивается. После 2000°С испаряется CaO и начинает испаряться Al2O3. Таким образом, по относительному содержанию CaO и Al2O3 возможно условно оценить степень высокотермической проработки силикатной горной породы. В общем виде можно наметить ряд положений, характеризующих процесс образования алюмокальциевых силикоглассов.

- Исходное вещество остается загадкой. Если бы силикоглассы были земными импактитами или фульгуритами (образованиями в горных породах, возникшими в результате удара молнии), то в той или иной степени обнаружилась бы их связь с составом вещества места находки, что нигде не наблюдается. Прямой связи с хондритами, в которых количество магния и железа в 10 раз превышает содержание кальция и алюминия, также нет.

- Полное остеклование кристаллических минералов свидетельствует о высоких температурах.

- При сверхвысоких температурах происходит селективное испарение последовательно становящихся летучими оксидов: Na2O и K2O, затем SiO2 и FeO и наконец MgO. В результате остаточный расплав обогащается нелетучими Al2O3 и CaO. Если предположить, что для алюмокальциевых силикоглассов исходное вещество — хондрит, то для содержания в них 20% Al2O3 и 25% CaO нужно испарить 60–80% его массы.

- При температурах, превышающих 1000°С, железо (чьи связи с кислородом ослабляются) не только испаряется, но и может восстанавливаться и образовывать сферы — как сплав, включающие и другие металлы.

- Быстрое охлаждение высокотемпературного расплава способствует сохранению его неоднородности и молекулярной структуры в возникающих из него стекол.

Так как стандартные методы нормативного пересчета состава не подходят к силикоглассам, О. И. Яковлев (Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН) предложил тугоплавкие соединения из оксидов алюминия и кальция (которые при испарении сохраняются дольше всех, а при конденсации формируются в первую очередь) записать в виде геленитового минала (Ca2Al2SiO7). На диаграмме (c. 35) он помещен в нижний правый угол. В нижнем левом углу находится весьма тугоплавкий волластонит (CaSiO3), а в верхнем — оксиды, условно объединенные в минералы группы оливина: форстерит (Mg2SiO4), фаялит (Fe2SiO4) и тефраит (Mn2SiO4). К ним присоединяются лешательерит и избыточные железо, марганец и хром, которые могут образовывать сплавы и формировать металлические сферы.

Но теперь еще острее встал вопрос о силикоглассах с необычайно высоким содержанием Na2O и K2O — оксидов, улетучивающихся в первую очередь. В пределах теории селективного испарения можно было бы объяснить их генезис в качестве продукта конденсации. Но тогда почему отдельно образуются только Na2O- и только K2O-силикоглассы? Получилось, что привлечение нового материала не помогло решению проблем, а поставило новые, не разрешенные пока в пределах имеющегося фактического материала задачи. Поэтому ограничимся лишь одним выводом, представляющимся нам практически бесспорным, а именно: «На поверхность Земли из космоса поступают не только привычные метеориты, но и другие объекты, которые ждут разностороннего исследования».

Соотношения условных минералов. В нижний правый угол помещена группа мелилита — геленит и окерманит, в нижний левый угол — тугоплавкий волластонит, а в верхний угол — оксиды, входящие в состав условных минералов, и избыточные железо, марганец и хром, которые могли образовывать металлические сферы

Попытки ответить на другие возникшие вопросы приводят к созданию гипотез, которые полны противоречий и вызывают разработку новых гипотез, в свою очередь, снова противоречащих фактам. Одним словом, «Тунгусский метеорит», да и только. Назовем некоторые из них.

При изучении тектитов-иргизитов была разработана ударно-метеоритная гипотеза их образования: иргизиты — продукт конденсации вещества, испарившегося в огненном облаке [10]. Но это не объясняет размеры других тектитов — индошинитов, масса которых достигает 200 г, или стекол муонг-нонг массой до 1 кг. Один такой образец находится в нашей коллекции.

По мнению других исследователей, силикоглассы (в том числе и тектиты) — не земные, а космогенные образования. Дж. О’Киф считал, что они попали на Землю после падения на Луну гигантских метеоритов, за что был подвергнут жесткой критике.

Авторы третьей группы гипотез полагают, что силикоглассы находились в составе упавших на Землю комет. Такое предположение А. Дювалье [11] развивали Э. В. Соботович6 и Э. П. Изох [12]. Последний считал, в частности, принесенными кометой жаманшиниты и иргизиты метеоритного кратера Жаманшин. Дмитриев также полагал, что стекла и шлаки происходят из комет. Он уточнял, что там вещество подвергается высокотемпературному воздействию электрических разрядов [4, 5]. Действительно, теперь установлено, что в теле кометы содержатся и силикатные образования. Помню, как после получения первой фотографии поверхности Луны, сделанной 3 февраля 1966 г. аппаратом «Луна-9», мы прогуливались с К. П. Флоренским, и, указывая на грязный мартовский снег на обочине дороги, он сказал, что состав комет примерно такой же [13]. Писатель-фантаст А. П. Казанцев говорил о взорвавшейся планете Фаэтон и ее осколках — астероидах и тектитах. И все же образование рассмотренных силикоглассов и шлаков остается в пределах смелых построений.

Так было полвека назад с «Загадкой Жаманшина». Теперь встала загадка стекол, шлаков и железа, которыми наконец занялась наука. Алиса в Стране чудес советует: «Лучше не терять время на разгадывание загадок без отгадки». Нет, напротив, именно они самые интересные, хотя пока и «без отгадки». Но... «пока».

Литература

1. Флоренский К. П., Вронский Б. И., Емельянов Ю. М. и др. Предварительные результаты работ Тунгусской метеоритной экспедиции 1958 // Метеоритика. 1960; (19): 103–134.

2. Florensky P. V., Short N., Winzer S. R., Fredricsson K. The Zhamanshin structure: Geology and meteorite crater (Northern Aral sea region) and its tektites and impactites // Intern. Geol. Rev. 1977; 19: 526–538.

3. Флоренский П. В., Дабижа А. И. Метеоритный кратер Жаманшин. М., 1980.

4. Дмитриев Е. В. Кометные метеориты: падения, находки, классификация, стримерглассы // Система «Планета Земля». М., 2010; 170–189.

5. Дмитриев Е. В. Новые сведения о падениях и находках кометных метеоритов // Система «Планета Земля». М., 2018; 292–305.

6. Крупко В. Н. Альбирео — 30 лет // Альбирео: Юбилейный сборник. Омск, 2004; 24–35.

7. Цельмович В. А. Микрочастицы металлов в тектитах нижегородского падения и канскитах как индикаторы космического вещества // Двенадцатая Международная конференция «Физико-химические и петрофизические исследования в науках о Земле». Москва, 3–5; Борок, 6 октября 2011 г. Материалы конференции. М., 2011; 293–296.

8. Флоренский П. В., Бушмакин А. Г., Пошибаев В. В. Космогенные силикоглассы из Туркмении. Электронное научное издание // Пространство и Время. 2016; 11(1): 13.

9. Яковлев О. И., Маркова О. М., Семенов Г. А., Белов А. Н. Об образовании металлической формы железа при нагревании хондритов // Метеоритика. 1987; 46: 104–118.

10. Горностаева Т. А., Мохов А. В., Карташов П. М., Богатиков О. А. Конденсатные стекла кратера Жаманшин. I. Иргизиты // Петрология. 2016; 24(1): 3–24.

11. Dauviller A. Sur l’оrigine cosmique des tektites // Comt. rend. Acad. sciences. Paris, 1964; 258(19).

12. Изох Э. П. Импактный кратер Жаманшин и проблема тектитов // Геология и геофизика. 1991; (4): 3–16.

13. Флоренский К. П. О начальном этапе дифференциации вещества Земли // Геохимия. 1965; (8): 909–917.

1 Кирюхин Л. Г., Флоренский П. В., Соболев В. С. Загадка Жаманшина // Природа. 1969. № 3. С. 69–77.

2 Флоренский П. В. Первая находка тектитов в СССР // Природа. 1976. № 1. С. 75–76.

3 См., например: Ярошевский А. А. Загадочные тектиты // Природа. 1998. № 4. С. 15–16.

4 Дмитриев Е. В. Появление тектитов на Земле // Природа. 1998. № 4. С. 17–25.

5 Метод пересчета химического анализа горных пород на минеральный состав. Разработан У. Кроссом, Й. П. Иддингсом, Л. В. Пирссоном и Х. С. Вашингтоном в 1902 г. и назван по первым буквам фамилий авторов.

6 Соботович Э. В. Лунное или кометное вещество // Природа. 1967. № 8. С. 90–91.

П. В. Флоренский у памятного знака, установленного у метеоритного кратера Жаманшин в честь его миллионнолетнего юбилея