Опасные связи, или Что нужно знать об экологии северных озер

Захар Слуковский

«Природа» №12, 2019

Мне часто встречаются люди (и молодые, и в возрасте), живущие на Севере и не знающие о точном или даже приблизительном количестве озер в нашем регионе. Вот пример. Летом 2017 г. я был в небольшой экспедиции на юго-западе Карелии, вблизи границы с Финляндией. Занимаясь поиском подходящего водоема для отбора проб донных отложений, мы заехали в Сортавалу — городок, расположенный на берегу Ладожского озера. Городские водоемы — одна из основных тем моих исследований, поэтому навигатор привел нас к озерку под названием Айранне. Увидев вблизи него женщин 40–45 лет, удящих рыбу, я подошел поинтересоваться, тот ли это водный объект, о котором нам сообщил прибор. И дело даже не в том, что я не доверяю последнему слову техники, а в том, что названия озер (особенно небольших водоемов) на картах могут отличаться от тех, которые есть на самом деле, и, соответственно, местные жители должны об этом знать. Однако ответ одной из женщин, стоявших на берегу озера с удочкой в руках, ввел меня в ступор.

— Это Ладожское озеро, — без доли сомнения поведала она. Хотя на самом деле Ладожское озеро расположено в нескольких километрах от того места, где находились мы, о чем я после паузы поспешил сообщить ей, но получил еще более неожиданное продолжение разговора.

— Так в Карелии всего два озера: Ладожское у нас и Онежское там, — махнула женщина в сторону, подразумевая восток региона, после чего уставилась на поплавок, показывая всем видом, что дальнейший диалог вести бессмысленно. Я подождал пару мгновений, отходя от ее неожиданного утверждения и, усмехнувшись не то от ее невежества, не то от осознания своей беспомощности в сложившейся ситуации, ушел к машине разгружать вещи и начинать работу.

Куда без геологии?

Согласно оценкам специалистов из Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, на территории Карелии насчитывается около 61 тыс. озер [1]. В Мурманской обл., расположенной севернее, их еще больше — около 100 тыс. [2]. В сумме это примерно соответствует общему числу озер в Финляндии, площадь территории которой — как раз Карелия и Мурманская обл., взятые вместе. Однако все и вся на свете знают, что именно Финляндия — страна тысячи озер (это стало ее брендом), а вот о Карелии или Мурманской обл. такое слышно редко. Даже местные жители, как вы уже поняли, этого не осознают, хотя я уверен, та же женщина из Сортавалы сообщила бы мне, что в Финляндии много озер. Именно эта информация раскручивается при помощи средств массовой информации и рекламы.

Изучением озер и в России, и за рубежом занимаются специалисты-лимнологи. Если учесть, что озеро — самостоятельная сложная экосистема с множеством факторов, влияющих на ее образование и развитие, то в лимнологию люди приходят из разных областей знаний: биологии, экологии, географии и др. Я пришел из геологии, а вернее — из геохимии. «Что же геологического, а тем более геохимического, — спросите вы, — можно найти в озерах?» К счастью, очень много всего, начиная от происхождения озер, котловины которых могли образоваться на месте тектонических разломов или карстовых провалов, и заканчивая накоплением донных отложений, происходящим благодаря эрозии, т.е. размыву берегов и переносу частиц от литорали на дно. Именно для изучения донных отложений, которые можно также назвать илами или осадками, нужны знания по геохимии. А если речь идет о современных отложениях, сформировавшихся за последние 100–150 лет, то нужны знания по экологической геохимии. В этой молодой дисциплине акцент делается на вещества или элементы с пометкой «загрязнители». За последние полтора века их было принесено в окружающую среду, и в том числе в озера, столько, сколько не приносило человечество за всю предшествующую историю. Например, в результате дальнего переноса загрязняющих веществ аэрозолями ежегодное поступление на территорию Республики Карелия тяжелых металлов — одних из самых опасных загрязнителей — составляет около 1,5 т [3]. И это речь лишь о четырех металлах — Pb, Cu, Ni и Cd. Повышенные содержания не менее опасных Tl, Sb, Zn, Hg и др. также фиксируются в озерах, расположенных даже в самых чистых районах севера России [4–6]. Однако о количестве их ежегодного привноса на территорию Карелии пока ничего не известно.

С другой стороны, мы хорошо знаем источники поступления большинства металлов и факты их негативного воздействия на живые организмы, населяющие озера. В самой Республике Карелия, где я провожу лимнологические исследования с 2013 г., главная опасность исходит от крупнейшего города в регионе — Петрозаводска с населением около 300 тыс. человек — и предприятия по добыче и переработке железной руды, расположенного вблизи городка Костомукши (около 30 тыс. жителей) [1, 5, 7]. Кроме того, металлы могут накапливаться в результате выбросов железнодорожного транспорта, поскольку через всю республику, с юга на север, проходят пути Октябрьской железной дороги. Этот маршрут, проложенный еще в начале ХХ в., приводит нас в Мурманскую обл., ради освоения недр которой его и задумывали. Здесь с 1930-х годов и по сей день активно работают многочисленные горнодобывающие и металлургические предприятия, которые также выбрасывают в окружающую среду загрязняющие вещества [8]. В первую очередь это касается выбросов Ni и Cu от предприятий по добыче и переработке медно-никелевой руды (рис. 1). В озерах, расположенных вблизи г. Мончегорска, концентрации этих металлов многократно превышают фоновый уровень [9]. Пожалуй, в данном случае нет большого смысла объяснять, как в таких водоемах живется их обитателям. Специалисты из Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН говорят, что в районе есть озера, где какая-либо жизнь убита выбросами металлургического производства на корню. Однажды им пришлось констатировать этот факт демонстрацией пустых сетей. Представьте удивление местных жителей, наблюдавших за бесполезными стараниями ученых во время установки снасти и едва скрывавших усмешку. Для большинства мончегорцев отсутствие рыбы в отдельных водоемах рядом с комбинатом — давно не секрет.

Рис. 1. Медно-никелевый комбинат в г. Мончегорске (Мурманская обл.). Фото с сайта mandarin51.ru

Грязь с тухлятиной

Но и наличие рыбы и других живых организмов в озерах промышленных районов и урбанизированных территорий — не показатель чистоты. Лишь достигнув критических значений концентраций, тяжелые металлы могут привести к гибели отдельных видов, во всех остальных случаях металлы, мигрируя по цепям питания от бентоса или планктона к рыбе, обычно накапливаются в жизненно важных органах: печени, почках, жабрах и костях [10]. Проводя работы по исследованию экосистемы оз. Ламба, расположенного в Петрозаводске рядом с ТЭЦ, мы обнаружили аномальные концентрации V и Ni как в донных отложениях водоема, так и в организмах обитающих в нем окуня и плотвы*. Оба металла — результат выбросов предприятия, применяющего в качестве топлива мазут, в котором естественные примеси — V и Ni. Использование оз. Ламба и подобных ему водоемов в рекреационных целях, в том числе для рыбной ловли, что регулярно происходит на городских водоемах (рис. 2), чревато миграцией этих тяжелых металлов прямо на обеденный стол любителей летней или зимней ловли. Кстати, диалоги с рыбаками не о рыбалке, а об их улове, никогда не приводили к успеху в виде отказа от ловли в загрязненном водоеме. Цифры, называемые мной и коллегами, обычно воспринимались с большим сомнением и подозрением. Доверия к ученым и результатам их работ в современном обществе, увы, очень мало, тем более если рыба выглядит как рыба, вода — как вода, а донные отложения — как обычные донные отложения. На осадках, когда достаешь их из озера, не написано, что они чем-то загрязнены. Мы и сами узнаем (или не узнаем) об этом лишь после получения химического анализа. Что же говорить о простых смертных?

Рис. 2. Рыбак на оз. Ламба (Петрозаводск, Республика Карелия). Фото автора

Внешне донные отложения озер, действительно, мало что могут поведать об их геохимических особенностях, особенно если речь о содержании микроэлементов, к которым относятся и тяжелые металлы. Большинство осадков, с которыми нам с коллегами приходится работать в Карелии и Мурманской обл., имеют темно-бурый, зеленовато-бурый или черный цвет. Однажды, увидев меня за работой, мой старший сын воскликнул: «Что за грязь ты изучаешь!». И правда, первая ассоциация при виде наших отложений — с грязью, которую мы можем наблюдать в лужах, в сточных канавах или у дорог после размыва почвы. Запах осадков — болотный, иногда отдающий тухлятиной, что связано с выходом сероводорода [11].

Рис. 3. Пробоотборник Limnos с колонкой отложений. Фото А. Тихоненко

Основными приборами, которые мы используем при изучении озерных илов, служат дночерпатель Экмана — Берджи и пробоотборник Limnos. Второй более ценен, поскольку позволяет отбирать вертикальные столбики (лимнологи называют их колонками) отложений с ненарушенной последовательностью залегания слоев (рис. 3). Чаще всего эти слои (от 1 см и толще) условны, а их выделение продиктовано одним лишь желанием установить время начала антропогенного воздействия на экосистему водоема. Визуальные методы, как вы поняли, тут не работают. Проще говоря, фоновые слои осадка, образовавшиеся в доиндустриальное время, будут такие же по цвету, запаху и консистенции, как и слои, чье происхождение связано с эпохой расцвета и развития промышленности и транспорта. Однако содержания тяжелых металлов в них будут сильно отличаться. Чтобы не привнести металлы в образцы отложений, все последующие процедуры выполняются с использованием приспособлений из пластика, керамики, стекла и других материалов, не загрязняющих пробу. Подчас колонки отложений добыты в очень труднодоступных районах (тайге, болотах, горных массивах), и к выбору методов исследования проб необходимо подходить с запредельной осторожностью. Цена ошибки очень высока.

В лаборатории образцы донных отложений разбираются на самые разные виды анализов — гранулометрический, диатомовый, прокаливание, оценка возраста по изотопам Pb и Cs и, конечно, химический. Содержание тяжелых металлов мы выполняем на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой в Институте геологии Карельского научного центра РАН. Этот прибор позволяет оценить концентрации около 50 различных элементов — от Li до U. Но с точки зрения экологической геохимии и лимнологии нас интересуют элементы, представляющие угрозу живым организмам. Обычно этот набор из 7–16 металлов зависит от озера и антропогенной нагрузки на него.

По следам Андрэ Тэсье

Самые распространенные загрязнители озер на севере России — Pb, Zn, Cd, Tl, Sb, Sn, Tl и Bi. Представителями этой омерзительной восьмерки в той или иной степени отравлены все изученные нами озера, что говорит о дальнем распространении загрязнителей. Согласно датировкам, полученным нами и коллегами из Норвегии и Финляндии и из других учреждений России, рост концентраций указанных элементов начался с середины ХIХ в., что хорошо согласуется с началом деятельности многих крупных заводов и фабрик в Европе и США. Если вас удивляет это факт, можно обратиться к исследованиям кернов ледников Гренландии [12], где получены аналогичные закономерности, только в качестве депонирующей среды выбраны не осадки озер, а лед.

Всякий, кто изучал загрязнение почв или донных отложений водных объектов тяжелыми металлами, знает, что их повышенные валовые концентрации не всегда свидетельствуют об экологическом неблагополучии среды. Конечно, подключив методы биологической индикации к геохимическим исследованиям, можно ответить на большинство экологических вопросов. Но, во-первых, это не всегда получается по финансовым и кадровым причинам, а во-вторых, как правило, удается ответить на многие вопросы, но не на все. И главное, геохимическая картина состояния донных отложений окажется неполной, что войдет в диссонанс с тем трудом, который был вложен в экспедицию или подготовку образцов. Важно проводить анализ форм нахождения тяжелых металлов. Именно такая работа может показать всю глубину проблемы загрязнения, с которой столкнулся лимнолог.

40 лет назад в журнале Analytical Chemistry вышла статья трех ученых во главе с профессором А. Тэсье из Национального института научных исследований (National Institute of Scientific Research) Университета Квебека в Канаде [13]. В публикации приводилось описание процедуры последовательной экстракции тяжелых металлов в речных отложениях с использованием различных реагентов. Ученые взяли за основу представление, что тяжелые металлы, попадая в среду донных отложений или почвы, связываются в комплексы, основу которых составляют либо карбонаты, либо гидрооксиды железа и марганца, либо органическое вещество [14]. Часть металлов остается в минеральной фазе, т.е. связано с первичными минералами, с которыми они и поступили в депонирующую среду. Еще часть находится в нестабильном положении (в подвижных формах) и может с легкостью высвободиться обратно. В случае донных отложений металлы перейдут обратно в воду, инициируя процесс повторного загрязнения водоема.

Проблеме выделения подобных форм тяжелых металлов посвящено огромное количество научной литературы. Существуют попытки видоизменить или опровергнуть выводы Тэсье и его коллег. Однако до сих пор их работа 1979 г. остается востребованной у экологических геохимиков по всему миру. Только в одной базе данных Web of Science ссылок на нее на момент написания этих строк насчитывается 6653, а в поисковой системе Google Scholar еще больше — 12 253. Это значит, что с момента выхода статьи канадских ученых на нее ежегодно в разных уголках мира ссылаются в среднем более 300 раз. И нельзя забывать, что это лишь те ссылки, которые можно учесть. В реальности цитируемость данной публикации выше.

Два озера — две судьбы

Изучая по методике Тэсье донные отложения озер Карелии и Мурманской обл., мы больше всего хотели понять, какова роль органического вещества в аккумуляции тяжелых металлов? Для каждого металла в отдельности эта роль может быть совершенно разной, если принять во внимание их различные свойства. Почему именно органика? Все просто: отложения большинства озер северной таежной зоны — это илы с большим и даже очень большим содержанием органического вещества [11]. Для отложений, в которых содержание органики превышает 30% сухой массы, существует специальный термин — сапропель. Так вот, встречаются озера с сапропелем, где доля органики достигает 80%, остальное приходится на кремнезем, соединения алюминия, железа и некоторые другие. Особенно это распространено в болотистой местности, где совершенно нет источников поступления минеральной фракции в отложения озер. И следовательно, основную массу илов здесь формирует органика.

Еще одна причина, по которой методика Тэсье важна в лимнологических работах, связана с оценкой подвижности металлов и рисков повторного загрязнения озер. Металлы, которые в донных отложениях не связаны никакими фазами, наиболее опасны для живых организмов, да и для функционирования всей экосистемы в целом. Именно такие металлы поступают в организмы рыб и в водную растительность, потому второе название этой формы нахождения — биодоступная. Органическая фаза тоже биодоступна, но лишь в случае непосредственного поглощения донных отложений, например, во время питания, что с успехом делают бентосные организмы и рыбы-бентофаги (плотва, лещ). Эти две формы нахождения металлов в донных отложениях должны быть проанализированы в первую очередь, чтобы получилась полная картина состояния водной среды озера.

В 2017 г. Российский фонд фундаментальных исследований поддержал наш проект по изучению форм нахождения тяжелых металлов в донных отложениях малых озер северо-запада России. К тому моменту у нас уже была создана хорошая база данных для озер, которые важно исследовать, используя средства нового гранта. С одной стороны, решено было продолжать изучать озера городской среды, с другой — взять курс на анализ водоемов, ранее выделенных в качестве пригодных для добычи сапропеля [15], т.е. в обоих случаях есть как фундаментальные цель и задачи, так и практический смысл лимнологических исследований. Подготовку проб по методике последовательной экстракции металлов проводили в Институте химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН, у специалистов, которые уже имели опыт работы с сильно загрязненными грунтами, отобранными на территории Мурманской обл.

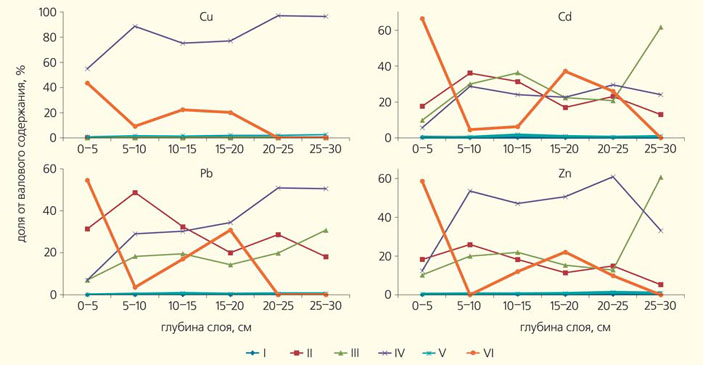

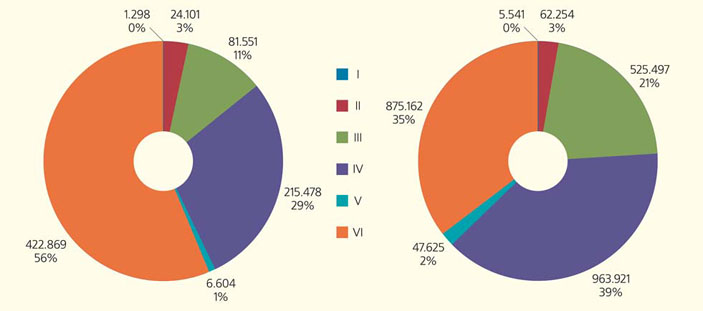

Результатов получилось много, и они настолько разнообразны, что привести их все в одной научно-популярной статье не представляется возможным. Да в этом и нет необходимости, ведь общую суть можно изложить и вкратце. В первую очередь стоит отметить, что почти во всех изученных озерах Карелии и Мурманской обл. доминирующие формы нахождения тяжелых металлов — минеральная фаза и форма, связанная с органическим веществом донных отложений. Соотношение этих форм зависит от общего количества органики в самих осадках: чем больше в них органического вещества, тем большую значимость приобретает данная форма нахождения металлов. Например, мы получили совершенно разные картины поведения металлов в осадках при изучении двух малых озер на юго-западе Карелии. В одном из них (Райватталанлампи) содержание органического вещества составляет всего 26%, а в другом (Лиункунлампи) — 88%. В Лиункунлампи большинство металлов сорбируется органикой, особенно Cu, Zn, Cd, Sb и Pb (рис. 4), а в Райватталанлампи тесную связь с органикой имеют лишь Cu и Zn. Также в обоих водоемах велика роль подвижных форм Zn, Cu, Tl и Pb. Так, в осадках Лиункунлампи подвижность Cd достигает 40%, а Pb — 50%. Все изученные металлы в этих озерах — результат дальнего переноса загрязнителей. В основном это выбросы Санкт-Петербурга, расположенного в 150 км от района исследования [16].

Рис. 4. Графики различных форм тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) в отложениях оз. Лиункунлампи (Республика Карелия). Формы: I — водорастворимые, II — обменные катионы (подвижные), III — связанные с гидроокислами Fe и Mn, IV — связанные с органическим веществом, V — кислоторастворимые (остаточные), VI — минеральные

Совсем иную ситуацию можно наблюдать в озерах городской среды. Помните про V и Ni в осадках и рыбе в оз. Ламба? Оба металла обладают высокими концентрациями в органической и биодоступной формах (рис. 5). Рыбы получают в свой рацион эти металлы именно потому, что загрязнители создают соответствующие экологические риски для развития экосистемы, находясь в потенциально опасных формах. Формы решают все. Поведение других металлов (Pb, Bi, Mo, Zn, Cu, Co) здесь также напрямую зависит от органического вещества, которого в илах Ламбы около 50%. В этом же озере выявлено сильное влияние соединений железа (составляющих до 16% от общей массы илов) на аккумуляцию таких металлов, как V, Ni, Zn и Cd. Последний в отложениях многих изученных озер имеет высокие концентрации в биодоступной форме, что с учетом его распространенности как глобального загрязнителя крайне негативно сказывается на развитии подобных водоемов.

Рис. 5. Распределение различных форм ванадия (мг/кг, %) в отложениях оз. Ламба (Петрозаводск, Республика Карелия). Слева — горизонт 0–5 см, справа — 5–10 см. Расшифровка обозначений приведена на рис. 4

Китай готов!

Рис. 6. Доля органических форм металлов относительно валового содержания в донных отложениях оз. Комсомольского (Мончегорск, Мурманская обл.)

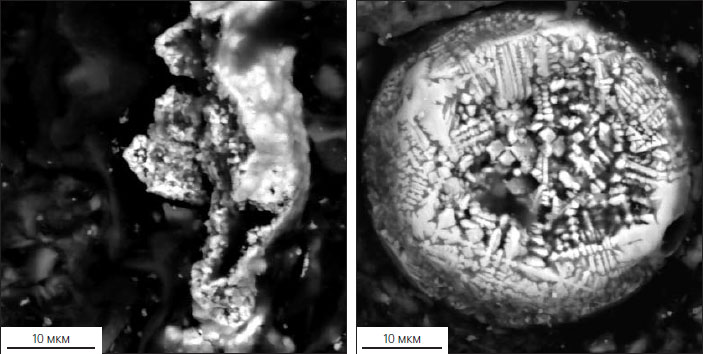

Органика играет значительную роль в формировании повышенного фона тяжелых металлов и в малых озерах городской среды Мурманской обл. В небольшом озере Комсомольском, расположенном в центре г. Мончегорска, выявлены высокие концентрации Ni, Cu, Co, Pb, Sb и Sn в современных осадках (рис. 6). В них установлены 12—50-кратные превышения содержаний металлов над фоном. Особенно печальная картина складывается, естественно, по Ni и Cu, ведь рядом с городом, как уже отмечалось, дымит медно-никелевый комбинат. Однако судьба этих двух металлов, одновременно поступающих в окружающую среду города и его окрестностей, различна. Медь в большей степени тяготеет к органической фазе, наравне с Mo и Sb, а Ni сосредоточен в минеральной и подвижной формах. Второй факт делает Ni более опасным загрязнителем, чем Cu, ввиду эффекта вторичного загрязнения. Кроме того, в случае с Ni, в донных отложениях Мончегорска минеральная фаза — не только природные минералы из первичных пород, но и нерастворимые техногенные частицы, вылетающие из трубы комбината (рис. 7). Они представляют собой продукт плавления или обжига руды, перерабатываемой на промышленном предприятии. Их удалось выявить благодаря использованию сканирующего электронного микроскопа [9]. В основном эти образования имеют сферическую или кляксовидную форму и размеры от нескольких до сотен микрометров. Ранее подобные выделения были обнаружены в снежном покрове вокруг Мончегорска. Найденные в илах частицы — тоже наследие исторических выбросов медно-никелевого производства [17]. А еще это значит (так как предприятие продолжает работу), что подобные образования могут содержаться в воздухе Мончегорска, даже прямо сейчас, пока вы читаете данный текст. Собственно, это же относится и к другим районам Севера, подверженным антропогенной нагрузке.

Рис. 7. Техногенные частицы из осадков оз. Комсомольского (Мончегорск, Мурманская обл.). Слева — оксид Ni (с примесью Fe, Cr и Co), справа — оксид Fe (с примесью Ni)

Значение проведенных и проводимых работ важно с различных позиций. В текущем году в Республике Карелия вновь появился интерес к озерным сапропелям со стороны бизнеса. Еще в советские и ранние российские годы в регионе проводились масштабные геологоразведочные работы по оценке потенциала добычи этого полезного ископаемого. Было изучено более 200 перспективных озер [15]. Однако пока добыча отложений ни в одном из них не ведется, хотя известно, что озерный сапропель может применяться очень широко: в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, природоохранных мероприятиях. Причем по информации, которую сообщили в рамках международной научной конференции «Озера Евразии», прошедшей в мае этого года в Казани, нашим сапропелем заинтересовались и за границей. Китай готов покупать и использовать осадки российских озер для рисовых плантаций. Я не проверял, связаны ли указанные факты (интерес к российскому сапропелю со стороны отечественного бизнеса и со стороны Китая), но допускаю, что это так. Но даже если не так, то этой связи будет легко образоваться в случае настойчивости обеих сторон. А уж в настойчивости одной из них (сами догадайтесь, какой) сомневаться не приходится. Кстати, сейчас ученые из Поднебесной — одни из лидеров по количеству исследований и публикаций, посвященных тяжелым металлам в донных отложениях водных объектов. Пожалуй, это будет хорошая возможность для налаживания международных связей по научной линии.

Автор благодарит своих коллег А. С. Медведева, Е. В. Сыроежко, Д. Г. Новицкого и М. А. Медведева за помощь в отборе проб донных отложений озер, О. П. Корытную, А. С. Парамонова, С. В. Бурдюха, М. В. Эхову и В. Л. Утицину за качественное проведение аналитических исследований, а также профессора В. А. Даувальтера за помощь в обсуждении результатов и моральную поддержку.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-05-00897 «а»).

Литература

1. Филатов Н. Н., Литвиненко А. В., Фрейндлинг В. А. и др. Каталог озер и рек Карелии. Петрозаводск, 2001.

2. Аннотированный экологический каталог озер Мурманской области: центральный и юго-западный районы Мурманской области (бассейн Баренцева моря, Белого моря и Ботнического залива Балтийского моря). Ч. 1. Апатиты, 2013.

3. Vinogradova A. A., Kotova E. I., Topchaya V. Yu. Atmospheric transport of heavy metals to regions of the North of the European territory of Russia // Geography and Natural Resources. 2017; 38(1): 78–85. DOI: 10.1134/S1875372817010103.

4. Даувальтер В. А. Халькофильные элементы (Hg, Cd, Pb, As) в донных отложениях водных объектов водосбора Белого моря в пределах Кольского полуострова // Геохимия. 2006; (2): 237–240. DOI: 10.1134/S0097807810040093.

5. Слуковский З. И. Микроэлементый состав донных отложений малых озер как индикатор возникновения экологических рисков в условиях урбанизированной среды Республики Карелии // Водное хозяйство России. 2018; (6): 70–82.

6. Стародымова Д. П., Шевченко В. П., Кокрятская Н. М. и др. Геохимия донных осадков малого озера (водосбор Онежского озера, Архангельская область) // Успехи современного естествознания. 2016; (9): 172–177.

7. Лозовик П. А., Галахина Н. Е. Изменения химического состава реки Кенти в результате техногенного влияния // Труды Карельского научного центра РАН. 2017; (3): 21–35.

8. Dauvalter V., Kashulin V., Sandimirov S. et al. Chemical composition of lake sediments along a pollution gradient in a Subarctic watercourse // J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard. Subst. Environ. 2011; 46: 1020–1033.

9. Слуковский З. И., Даувальтер В. А. Морфология и состав техногенных частиц донных отложений оз. Нюдъявр, Мурманская область // Записки РМО. 2019; (3): 102–117. DOI: 10.30695/zrmo/2019.1483.102-117.

10. Моисеенко Т. И. Влияние геохимических факторов водной среды на биоаккумуляцию металлов в организме рыб // Геохимия. 2015; 3: 222–233.

11. Синькевич Е. И., Экман И. М. Донные отложения озер восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. Петрозаводск, 1995.

12. McConnell J. R., Edwards R. Coal burning leaves toxic heavy metal legacy in the Arctic // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008; 34: 12140–12144.

13. Tessier A., Campbell P. G., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals // Analytical Chemistry. 1979; 51(7): 844–851.

14. Даувальтер В. А. Факторы формирования химического состава донных отложений. Мурманск, 2002.

15. Минерально-сырьевая база Республики Карелия. Кн. 2. Неметаллические полезные ископаемые. Подземные воды и лечебные грязи. Петрозаводск, 2006.

16. Опекунов А. Ю., Мануйлов С. Ф., Шахвердов В. А. и др. Состав и свойства донных отложений р. Мойки и Обводного канал (Санкт-Петербург) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012; 7(2): 65–80.

17. Gregurek D., Melcher E., Pavlov V. A. et al. Mineralogy and mineral chemistry of snow filter residues in the vicinity of the nickel-copper processing industry, Kola Peninsula, NW Russia // Mineralogy and Petrology. 1999; 65: 87–111.

* См.: Слуковский З. И. Сантиметры истории, или Как тяжелые металлы маркируют события промышленного века в отдельно взятом водоеме // Природа. 2018. № 7. С. 23–29.

Озеро Айранне в г. Сортавала (Республика Карелия). Фото автора