Республика Алтай: экологические проблемы и пути их решения

Юрий Робертус,

Институт водных и экологических проблем СО РАН (Горно-Алтайск, Россия)

«Природа» №9, 2021

Приведен обзор разноплановых региональных и локальных экологических проблем Республики Алтай и дана их краткая характеристика. Рассмотрены природные, природно-антропогенные и антропогенные причины ухудшения экологической обстановки в регионе. Большинство проблем пока проявляются незначительно, однако некоторые нарастают и могут привести к негативным последствиям. Предложены пути решения наиболее актуальных экологических проблем, и сделан вывод о благоприятном в целом экологическом состоянии природной среды на территории республики.

Республика Алтай — один из немногих регионов России, который из-за своей отдаленности от центра и сложных природных условий слабо преобразован человеком. Основные отрасли местной экономики — аграрная, лесная, туризм — оказывают незначительное, в основном локальное воздействие на природные экосистемы, благодаря чему они во многом сохранили первозданный облик. Тем не менее, несмотря на благоприятную в целом экологическую обстановку в регионе, его территория в разное время испытала и продолжает испытывать на себе разные по природе, масштабу и интенсивности виды антропогенной деятельности. Кроме того, на экологическую ситуацию в регионе оказывают влияние и неблагоприятные природные факторы.

В зависимости от степени участия человека экологические проблемы республики можно разделить на природные, природно-антропогенные и антропогенные, а по масштабу проявления — на глобальные, региональные и локальные [1]. Рассмотрим основные из них и попробуем разобраться, что мы можем сделать сегодня, чтобы сберечь уникальную природу Горного Алтая.

Природные экологические проблемы

К группе природных экологических проблем республики можно отнести ее физико-географические и климатические условия. Основную часть региона занимают среднегорья и высокогорья, рельеф которых сильно расчленен. Кроме того, Алтай расположен в зоне резко континентального климата. У местных жителей нередки травмы, а также по сравнению с другими регионами чаще случаются заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

Еще одна природная проблема Горного Алтая — ультрапресный, физиологически неоптимальный состав речной воды. Ее минерализация не превышает 0.2 г/л, в ней мало фтора и йода. Такой состав воды приводит к так называемым эндемическим заболеваниям — т. е. болезням, характерным для определенной местности [1].

К числу экологически неблагоприятных природных факторов на территории Республики Алтай можно отнести также один из самых высоких в стране уровней радоноопасности. Более трети населения региона проживает в местах с плотностью потока радона с поверхности почвы более 200 мБк/м2·с. За счет радона формируется 70–90% дозы ионизирующего облучения жителей, а это 10 мЗв/год и более [2].

Свой негативный вклад в экологическую обстановку вносит высокая сейсмичность Алтая, особенно его юго-восточной части. Землетрясения силой до 10 баллов (по шкале МСК-64) приводят к активизации опасных экзогенных геологических процессов — селей, оползней, обвалов. Кроме того, сейсмособытия могут ухудшать гидродинамический режим и химический состав подземных вод.

Особенно стоит отметить наличие в регионе локальных эпизоотических очагов. Так, в районах республики, граничащих с Монголией, существует опасность появления чумы, а на севере возможна туляремия. Практически весь регион опасен и в отношении различных клещевых инфекций, показатели заболеваемости которыми здесь значительно выше среднероссийского уровня [2].

Дно оз. Маашей после катастрофического прорыва 2012 г.

Фото М. С. Достоваловой

Природно-антропогенные экологические проблемы

К этой группе отнесены природные экологические проблемы, вызванные нерациональной или хищнической деятельностью человека. На региональном уровне они связаны в основном с аграрной и лесной отраслями промышленности и с вопросами сохранения биоразнообразия растений и животных, в том числе «краснокнижных».

Начальная стадия зарастания пашни.

Фото Р. В. Любимова

К основным проблемам аграрной отрасли региона относится снижение плодородия почв, которое происходит из-за уменьшения содержания гумуса в среднем на 3–4% в год, а также выбытие части ценных пахотных земель, занимающих сегодня всего 1.4% от площади региона. Сокращение химической мелиорации пашни уже привело к отрицательному балансу питательных веществ в почве. В северных районах республики растет кислотность почв, а в южных, напротив, — щелочность. Увеличивается доля эрозионноопасных (более 10%) и дефляционноопасных (25%) сельскохозяйственных земель. Нерациональное сезонное использование кормовых угодий приводит к деградации припоселковых пастбищ [2].

Тропинчатая эрозия пастбища.

Фото Л. В. Байлагасова

Лесной отрасли региона присущ свой комплекс природно-антропогенных проблем. Лесным насаждениям угрожают браконьеры. Вблизи водоемов и населенных пунктов вырубаются защитные и особо ценные леса. Лесовосстановление идет очень низкими темпами. Леса в дальних и труднодоступных районах частично ослаблены вредителями и болезнями. Часты пожары, причем более 90% из них — рукотворные. Также к проблемам лесного хозяйства относятся захламление лесосек, недоиспользование отходов лесопереработки и избыточная, не контролируемая властями заготовка лесных дикоросов (кедрового ореха, черемши, папоротника-орляка и др.).

Республика Алтай отличается богатым, уникальным животным и растительным миром, и для нас очень важно сохранить его. Вместе с тем сегодня мы наблюдаем, как в промышленных масштабах варварски изымаются ценные лекарственные травы (например, родиола розовая, родиола четырехчленная и др.). Браконьеры уничтожают как редких, так и охотничье-промысловых животных. Сокращаются популяции снежного барса, алтайского горного барана, кабарги, соколиных — балобана и кречета.

К природно-антропогенным относятся также опасные экзогенные геологические процессы. Человек нарушает исходный рельеф и гидросеть, строятся дороги, растут населенные пункты, возводятся различные инженерные объекты, перестраиваются и перегораживаются русла рек. Это нередко приводит к случаям, например, обвалов и оползней, к береговой эрозии, затоплениям.

Затопление с. Майма в результате разлива р. Катуни в 2014 г.

Фото В. А. Тупикина Pr_2109_Altai_12_981.jpg

Из локальных проблем стоит упомянуть смогоподобные образования во время отопительного сезона в пределах агломерации республиканского центра — г. Горно-Алтайска и других недостаточно проветриваемых населенных пунктов, расположенных в узких речных долинах. Такие образования возникают из-за температурных инверсий и приводят к накоплению вредных выбросов котельных и транспорта в приземной атмосфере.

Антропогенные экологические проблемы

Эта группа включает в себя комплекс региональных и локальных экологических проблем, большинство из которых унаследовано от советского периода. К их числу относится очаговое остаточное загрязнение депонирующих — т. е. способных накапливать поступающие вещества — природных сред (почв, донных отложений, деревьев) техногенными радионуклидами 137Cs, 90Sr, 239,240Pu на следах прошлых наземных и воздушных испытаний ядерных устройств. Такие испытания проводились в 1949–1962 гг. на Семипалатинском ядерном полигоне, отдельные взрывы выполнялись на полигоне Лобнор (КНР) в 1970–1980-х годах [3].

Топливный бак второй ступени ракетоносителя «Протон». Фото А. О. Пиянтинова

По-прежнему актуальны региональные экологические проблемы, связанные с многолетними пусками ракетоносителей «Протон» и «Союз» с космодрома Байконур (более 630 пусков), а также с трансграничными переносами выбросов металлургических предприятий Восточного Казахстана.

На ненаселенной территории Республики Алтай расположены поля падения фрагментов вторых ступеней ракетоносителей общей массой более 2 тыс. т. Суммарная площадь таких полей составляет 23 тыс. км2. Экологические проблемы, создаваемые в регионе пусками ракетоносителей и падениями их фрагментов, исследованы недостаточно. Особенно много вопросов остается в области изучения воздействия на природную среду компонентов ракетного топлива [4].

Давняя проблема трансграничного переноса на территорию Алтая тяжелых металлов и токсичных элементов, присутствующих в выбросах металлургических предприятий г. Усть-Каменогорска и г. Риддера (Казахстан), изучена слабо, однако многолетние следы таких выбросов широко встречаются в разных природных средах, в основном в стратифицированных образованиях — ледниках, озерных отложениях, годичных кольцах деревьев и т. п. Так, в снежном покрове на территории Алтая выявлен протяженный (более 300 км на площади 30 тыс. км2) ореол повышенного содержания окисленной серы и азота, а также ассоциации элементов (Сu, Zn, Pb, Ag, Cd, Tl и др.) полиметаллических руд, перерабатываемых на свинцово-цинковых заводах Восточно-Казахстанской области [5].

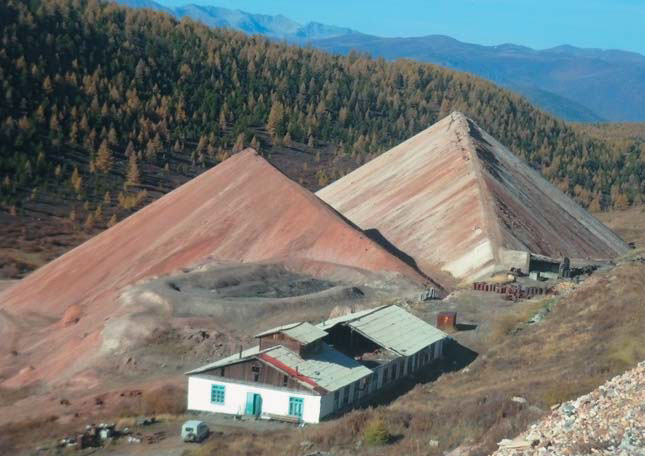

Терриконы отходов Акташского ртутного рудника.

Фото Р. В. Любимова

Разноплановые локальные антропогенные экологические проблемы на территории региона представлены в основном прошлым и текущим химическим загрязнением природной среды отходами горнодобывающих и сельскохозяйственных предприятий. Так, на ряде участков прошлой добычи редких металлов сформировались локальные очаги наложенного тяжелометалльного загрязнения, наиболее крупный из которых (11 км2), расположенный в районе Акташского ртутного рудника, включен в число приоритетных в РФ объектов накопленного экологического вреда.

На северо-востоке республики перманентно ведется старательская добыча россыпного золота. Здесь нередки сбросы и утечки технологических вод, содержащих глинистые взвеси и нефтепродукты. Этими водами загрязняются водотоки системы р. Бии.

В настоящее время самыми актуальными для региона считаются экологические проблемы, которые создаются при обращении с отходами потребления. Сбор твердых коммунальных отходов ведется нерационально, отсутствует четкая логистика этого процесса. Пока не налажен раздельный сбор мусора, в регионе не хватает специализированных полигонов для размещения, переработки и утилизации отходов. Эти проблемы, наряду с низкой экологической культурой населения, приводят к росту числа и площади несанкционированных свалок, к захламлению и загрязнению населенных пунктов и сопредельных с ними земель.

К числу локальных экологических проблем на территории ряда населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий относится остаточное загрязнение почвенно-растительного покрова хлорорганическими пестицидами ДДТ и ГХЦГ (всего 76 локальных очагов на общей площади 456 га), приуроченное к местам их бывшего хранения и применения [1].

Остатки неутилизированных ядохимикатов.

Фото Р. В. Любимова

В последние годы, в качестве альтернативы промышленной и сельскохозяйственной отраслям на Алтае стала активно развиваться туриндустрия. В республику ежегодно приезжает более 2 млн отдыхающих. Кроме очевидной пользы для экономики региона, это, конечно, наносит ущерб природе. В районах активного развития туризма деградируют и замусориваются природные объекты. Главным негативным фактором присутствия туристов и их транспортных средств стало вытаптывание почвенно-растительного покрова. Это снижает качество и аттрактивность ценных рекреационных ландшафтов, а в перспективе ведет к их выводу из использования.

Что ждет нас дальше?

Будущие экологические проблемы Алтая в том или ином виде проявляются уже сегодня. Нарастает антропогенная нагрузка на природные экосистемы, особенно в сфере коммунального хозяйства и рекреационной деятельности. Кроме того, целый комплекс природных экологических проблем связан с современными изменениями климата.

На территории нашей республики хорошо выражена высотная поясность. Поэтому в настоящее время здесь, помимо общего потепления, существуют характерные индикаторы изменения климата. Это таяние ледников и многолетнемерзлых пород, подъем верхней границы леса, изменение ареалов обитания животных и растений, аномальные фенологические и другие природные явления. Заметнее всего это в южной, самой высотной, части Алтая и в меньшей степени выражено в северной. В последние десятилетия эти процессы и явления носят лавинообразный, нарастающий характер и становятся все более «оторванными» от циклов солнечной активности.

Таким образом, часть экологических проблем, которые ждут Республику Алтай в будущем, предположительно будет связана с неблагоприятными природными последствиями прогрессирующего изменения климата. К их числу относится усиление частоты и интенсивности неблагоприятных гидрометеорологических явлений (экстремальных осадков, наводнений, засух, ураганов и др.), активизация опасных экзогенных геологических процессов, ухудшение эпизоотической обстановки, увеличение риска пожаров, лесопатологической опасности и др. [6].

Что мы можем сделать сегодня?

Существующая антропогенная нагрузка на природные экосистемы республики во многом связана с экстенсивной направленностью приоритетных отраслей народного хозяйства. Например, развитие сельского хозяйства сегодня обеспечивается чрезмерной эксплуатацией имеющихся ресурсов, а такие отрасли, как лесная, горнодобывающая и туристическая, активно осваивают новые территории.

Большинство антропогенных экологических проблем Горного Алтая сформировались во второй половине XX в. Многие из них в настоящее время имеют остаточный характер и проявляются лишь в виде частично сохраняющегося загрязнения и/или замусоривания территории. В первую очередь это относится к последствиям прошлых ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне, поскольку современные уровни активности долгоживущих техногенных радионуклидов не влияют на радиационный фон региона и не представляют опасности для здоровья населения. Таким образом, в роли основного санирующего мероприятия этой региональной проблемы выступило время.

Отчасти это справедливо и в отношении последствий стагнирующей в регионе ракетно-космической деятельности, однако очистка территорий, замусоренных фрагментами ракетоносителей, пока остается практически невозможной из-за ее дороговизны.

Проблема трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию республики может быть частично решена (или хотя бы минимизирована) путем использования более эффективных технологий очистки отходящих газов на металлургических производствах Восточно-Казахстанской области.

От остаточного загрязнения почв населенных пунктов пестицидами можно избавиться, если собрать их и утилизировать на специализированном полигоне опасных отходов. Проблема загрязнения рек старательскими артелями решается путем организации действенного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Эта же мера будет способствовать минимизации проблем, создаваемых стихийным туризмом.

Наш регион имеет дотационный бюджет, поэтому ликвидация накопленного экологического вреда в районах бывших горнодобывающих предприятий (на примере Акташского рудника) возможна только при финансировании по национальному проекту «Экология», цель которого — улучшить экологическую обстановку в масштабах всей страны.

Представляется, что неэффективная организация работы в области обращения с твердыми коммунальными отходами обусловлена слепым копированием федеральных подходов к этой проблеме. Необходимо корректировать действующую систему с учетом местных особенностей расположения населенных пунктов и транспортной сети, а также финансово поддержать организации, занятые утилизацией и переработкой мусора.

Многие природно-антропогенные экологические проблемы, создаваемые основными отраслями экономики региона, на сегодняшний день вполне возможно решить. Для этого хозяйствующим субъектам важно соблюдать нормативные отраслевые стандарты и правила, а надзорным органам — организовать эффективный контроль выполнения требований природоохранного законодательства.

Для снижения уровня браконьерства в отношении «краснокнижных» видов растений и животных, а также реликтовых и ценных лесов необходимо усилить надзорные структуры республиканских ведомств, в первую очередь Комитета охраны животного мира и Министерства природных ресурсов.

Важно отметить, что одна из локальных экологических проблем республики сегодня успешно решена. В результате перевода основных котельных на природный газ удалось избавиться от смога в Горно-Алтайске. Пылевая нагрузка на атмосферу города в отопительный сезон снизилась в пять раз.

Конечно, решить можно далеко не все проблемы. Например, в аграрной отрасли для этого потребуется коренным образом изменить форму хозяйствования. Также невозможно что-то сделать и с проявлениями опасных экзогенных процессов, вызванных сочетанием антропогенных и природных факторов.

* * *

Приоритеты современного развития Республики Алтай базируются на экономической целесообразности любых видов деятельности при минимизации неблагоприятных последствий от них. На сегодняшний день у нас есть экологически чистая природно-ресурсная база и сохраняется высокое качество окружающей среды. Тем не менее многие крупные современные инвестиционные проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона, предполагают слишком малые вложения в природоохранные мероприятия.

Пока экологическая ситуация в республике, к счастью, далека от критической. Многие проблемы не касаются населенных пунктов, поэтому не оказывают значительного воздействия на благополучие людей. Однако в долгосрочной перспективе некоторые из них, в том числе вызванные климатическими изменениями, имеют ясно выраженный тренд к усилению.

Сегодня очень важно вкладывать силы и средства в сохранение природы нашего региона. Кроме проведения организационных, технических и надзорных природоохранных мероприятий нужно не забывать и о повышении экологической культуры населения — заниматься экологическим образованием, просвещением и пропагандой.

Литература / References

1.Пузанов А. В., Робертус Ю. В., Любимов Р. В. и др. Обзор экологических проблем на территории Республики Алтай. Проблемы региональной экологии. 2015; 2: 32–37.

[Puzanov A. V., Robertus U. V., Lubimov R. V. et al. Overview of the environmental issues in the Altai Republic. Regional Environmental Issues. 2015; 2: 32–37. (In Russ.).]

2. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2019 году. Горно-Алтайск, 2020.

[Report on the State and Protection of the Environment of the Altai Republic in 2019. Gorno-Altaysk, 2020. (In Russ.).]

3. Робертус Ю. В. Радиоэкологическая обстановка на территории Республики Алтай. Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека: Материалы IV Международной конференции. Томск, 2013; 456–460.

[Robertus U. V. Radioecological situation on the territory of the republic of Altai. Radioactivity and Radioactive Elements in Environment: Proceedings of IV International Conference. Tomsk, 2013; 456–460. (In Russ.).]

4. Робертус Ю. В., Любимов Р. В. Факторы воздействия и экологические последствия ракетно-космической деятельности на территории Республики Алтай. Двойные технологии. 2001; 3: 25–27.

[Robertus Yu. V., Lyubimov R. V. Impact factors and environmental consequences of rocket and space activities on the territory of the Altai Republic. Dual Technologies. 2001; 3: 25–27. (In Russ.).]

5. Робертус Ю. В., Удачин В. Н., Рихванов Л. П. и др. Индикация компонентами природной среды трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию Горного Алтая. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016; 327(9): 39–48.

[Robertus Yu. V., Udachin V. N., Rikhvanov L. P. et al. Indication by environmental components the pollutant transboundary transfer to Gorny Altai. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2016; 327(9): 39–48. (In Russ.).]

6. Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях Казахстана и Монголии. М., 2018.

[Climate Change Analysis and Projections for the Russian Part of the Altai-Sayan Ecoregion and Kazakhstan and Mongolia Frontiers. Moscow, 2018. (In Russ.).]

Первозданный ландшафт долины р. Чуи.

Фото В. А. Ситниковой