Кувыркающиеся железомарганцевые конкреции на дне Финского залива

Вячеслав Колокольцев,

кандидат геолого-минералогических наук,

Всероссийский геологический институт им. А. П. Карпинского (Санкт-Петербург)

«Природа» №10, 2017

Железомарганцевые конкреции (ЖМК) на дне морей и океанов впервые обнаружили около 200 лет назад, а их континентальные гомологи (в озерах и болотах) были известны нашим предкам еще на ранних стадиях железного века. На Русской равнине их вычерпывали из болот и озер и использовали как железную руду. В России последние железоделательные заводы, работавшие на болотных рудах, закрылись в начале ХХ в. Прошло 100 лет, и у нас вновь, с целью промышленного извлечения диоксида марганца, обратились к ЖМК, но не к болотным, а залегающим на дне Финского залива. Этим планам не суждено было сбыться, но в память о них сохранилась коллекция конкреций, собранная при работах по подсчету их запасов в Финском заливе.

В коллекции морфологическое разнообразие ЖМК кажется безграничным, однако оно подчиняется универсальному закону симметрии (принципу Кюри), согласно которому симметрия среды отражается в симметрии сформированного данной средой тела, но при этом сохраняются те собственные элементы симметрии тела, которые совпадают с элементами симметрии среды. «Зная симметрию среды и собственную симметрию тела, можно всегда определить вынужденную симметрию последнего» [1, с. 183]. Симметрия среды формирования ЖМК на дне Финского залива обусловлена, главным образом, гравитационным полем Земли, динамикой придонных слоев воды и рельефом дна в бассейне. Общее представление о размещении основных морфологических типов ЖМК в рассматриваемой акватории дает рис. 1.

Самой высокой симметрией — симметрией шара — характеризуются конкреции (рис. 1, е) в илово-конкреционном слое (толщиной около 30–40 см). Плавая в слое ила, они находятся в состоянии невесомости, не испытывая при своем росте действия силы тяжести и движения придонных вод. В таких условиях все элементы собственной симметрии ЖМК совпадают с элементами симметрии формирующей среды. Шаровая симметрия (по-видимому, собственная симметрия ЖМК) указывает еще и на рост конкреций в однородной питающей среде. Даже уменьшение толщины илово-конкреционного слоя ведет к потере каких-то элементов собственной симметрии ЖМК. К примеру, появляются сферы, лишенные верхнего шарового сегмента (рис. 1, д).

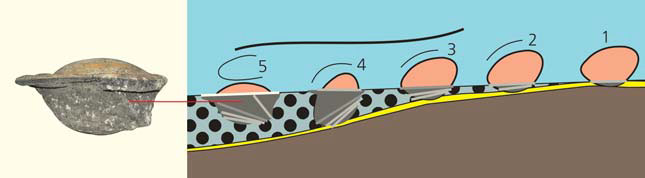

В зоне полного выклинивания илово-конкреционного слоя рождаются ЖМК с вынужденной симметрией, полностью навязанной формирующей средой. Упорядоченная однонаправленная ориентировка больших осей плоских эллипсоидальных ЖМК (рис. 1, а) может быть результатом слабого, но устойчивого однонаправленного придонного течения. Для образования круглых дисков более благоприятны застойные обстановки. В поле неустойчивых течений формируются ЖМК сложных очертаний, включая широко распространенные подковообразные (рис. 1, б) формы. При полном отсутствии илово-конкреционного слоя лежащие на дне обломки пород гравийной и галечно-валунной фракций опоясываются конкреционными кольцами (рис. 1, в). А при наличии этого слоя такие образования почти всегда покрыты железомарганцевой коркой ниже кольца (рис. 1, г). Примечательно, что на железомарганцевых корках нередко наблюдаются разноориентированные и в разной степени выраженные кольцевые валики (или их фрагменты). Те и другие представляют собой зародыши кольцевых конкреций, которые могут быть источником уникальной информации о ЖМК.

Рис. 2. Кольцевая конкреция на гранитном валуне. а — вид сбоку; б — вид сверху; в — нижняя поверхность валуна с опоясывающими валиками; г — предыдущий ракурс с дешифрированными опоясывающими валиками. Цифрами показана последовательность образования валиков (эмбриональных колец)

Еще раз подчеркнем, что кольцевые конкреции и их зародыши формируются строго по разделу грунт — вода. Отсюда следует, что если на обломке породы с железомарганцевой коркой встречаются кольца нескольких генераций, то, определив очередность их образования, можно получить представление о перемещении данного обломка в пространстве и реконструировать его «пошаговую» динамику. В нашей коллекции объектом такой реконструкции (онтогенического анализа) стал гранитный валун длиной около 8 см в форме трехосного эллипсоида с крупной ярко выраженной кольцевой конкрецией и многочисленными кольцевыми зародышами. Залегая на глубине 27 м, он на три четверти погружался в полужидкий темно-серый, почти черный ил. Строго по разделу ила с водой валун осложнялся крупным плоским кольцом (рис. 2, а) толщиной 1,0–1,3 см и шириной от 2 до 4 см, над которым торчала почти чистая округлая поверхность валуна, слегка окрашенная рыжими пленками гидроксидов железа (рис. 2, б).

Вся нижняя поверхность под кольцом была покрыта черной железомарганцевой коркой толщиной около 1–2 мм. На ней отчетливо выделялись разноориентированные утолщения в виде опоясывающих валиков высотой от 1 до 5 мм (рис. 2, в), которые служили зародышами кольцевых конкреций, сформированных на разделе грунт — вода. В самое большое (последнее) кольцо (номер 5 на рис. 2, г) снизу под углом 40–45° «упирался» фрагмент высокого (5 мм) валика (номер 4). Его верхняя часть полностью растворилась. Растворение этой части, находившейся выше большой кольцевой конкреции, могло произойти в процессе (или после) ее формирования, т. е. валик 4 старше (древнее) большой кольцевой конкреции. Не будет ошибкой вывести вытекающее отсюда очевидное правило: из двух пересекающихся (как в нашем случае) или соприкасающихся колец старше то, которое в зоне их наложения обладает признаками растворения. Это правило подтверждается другими наблюдениями, и потому попытаемся использовать его для определения очередности формирования остальных трех кольцевых валиков.

Сравнивая валики 4 и 3, замечаем отчетливые признаки растворения последнего и заключаем — он старше. Менее рельефные признаки частичного растворения валика 2 наблюдаются в месте его соприкосновения с валиком 3, откуда выводим — валик 2 старше. Слабые, но заметные следы растворения отмечаем на небольшом участке соприкосновения валика 1 с валиком 2. На этом основании заключаем — кольцо 1 старше. Таким образом, валик 1 — самый древний. Он показывает исходное положение нашего валуна, угодившего в зону конкрециеобразования.

Еще раз напомним, что каждый из валиков фиксирует былую плоскость раздела донного грунта с водой, а в целом они дают представление о прерывистом (скачкообразном) характере перемещения валуна и его пяти остановках. Последняя визуализирована крупной кольцевой конкрецией, а предыдущие — кольцевыми валиками. Короткие промежутки времени между остановками со скачкообразным изменением позиции валуна (рис. 2, г) — это «шаги», и все они поддаются реконструкции (рис. 3). На последней, самой длительной остановке происходило формирование большой кольцевой конкреции. Ее рост был прерван пробоотборником.

Рис. 3. Прерывистое перемещение валуна в зоне марганценакопления. Цифры — этапы перемещения

Приведенная реконструкция (рис. 3) может служить затравкой для размышления о вероятных причинах «прыжков» валуна на глубине 27 м. Она показывает, что изначальная, зафиксированная валиком 1, позиция (рис. 3, позиция 1) крайне неустойчива из-за очень высокого расположения его центра тяжести. Для выхода из равновесия с приданием валуну легкого вращательного движения и перемещения из позиции 1 в позицию 2 достаточно очень небольшой силы, эквивалентной той, которая возникает при незначительном изменении в направлении придонного течения, что в Финском заливе обычно наблюдается в весенне-осенние сезоны. Аналогичными причинами можно объяснить второй «шаг» валуна из позиции 2 в позицию 3. По мере погружения в ил (позиция 3 на рис. 3) смещается к низу его центр тяжести. Это приводит к росту устойчивости валуна. Еще более устойчив он в позиции 4. Для его выхода из позиций 3 и 4, по-видимому, недостаточно силы обычных придонных течений. Такая сила могла бы возникнуть при шторме. Но, по мнению специалистов, в восточной части Финского залива даже катастрофический шторм не в состоянии проникнуть на глубину более 15 м. Иными словами, штормовые явления представляются маловероятной причиной «кувыркания» нашей конкреции на глубине 27 м. Поскольку экзогенные процессы бессильны заставить ее скачкообразно перемещаться по дну бассейна, обратимся к анализу вероятных эндогенных факторов.

В последние десятилетия появились многочисленные публикации о существовании на дне Финского залива покмарков (пок-маков) — кратероподобных форм подводного рельефа, которые образуются в местах разгрузки восходящих газовожидких флюидов. Диаметры кратеров большей части покмарков в восточной части Финского залива составляют 10–20 м, с характерной глубиной просадки от нескольких дециметров до 3 м [2]. В западной части Финского залива описаны более крупные покмарки диаметром свыше 150 м. Достаточно правдоподобна версия о вероятной парагенетической связи «кувыркающихся» конкреций с покмарками. Если учесть пульсационный характер разгрузки восходящих напорных флюидов, то можно объяснить и полигенерационный набор кольцевых зародышей на них.

Только эмпирическими наблюдениями можно подтвердить (или опровергнуть) версию о парагенетической связи «прыгающих конкреций» с покмарками и определить целесообразность использования предполагаемой причинно-следственной зависимости для пополнения наших знаний (о покмарках, а возможно и об источнике конкрециеобразующих элементов). Нелишне напомнить слова одного из великих, который, подчеркивая освобождающую силу науки, утверждал, что новые гипотезы и «теории важны, даже если они не более чем упражнения для нашего воображения».

Литература

1. Шафрановский И. И. Симметрия в природе. Л. 1968.

2. Жамойда В. А., Рябчук Д. В., Спиридонов М. А. и др. Геолого-геоморфологические условия формирования пок-маков в восточной части Финского залива // Региональная геология и металлогения. 2013; (54): 25–37.

Рис. 1. Схема строения конкреционного пласта в Финском заливе. Вертикальный и горизонтальный масштабы разреза отличаются в сто раз. 1 — вода, 2 — илово-конкреционный слой, 3 — песок с гравием и галькой, 4 — серая насыщенная водой глина, 5 — светло-серая, почти белая насыщенная водой глина, 6 — станции пробоотбора. Объяснение в тексте