Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. От архантропа до человека разумного

Евгений Черных

«Природа» №3, 2018

Евгений Николаевич Черных подготовил для «Природы» цикл из пяти статей, посвященных истории Homo — человека, насчитывающей более 2,5 млн лет, и его по сути бесчисленных и многообразных культур. Антропологическая эволюция от архантропов до Homo sapiens, направленность и динамика технологического и социального развития человеческих культур зависели от целого ряда обстоятельств. В числе первостепенных факторов зачастую указывают на переменчивую геоэкологическую ситуацию на нашей планете, обусловленную причинами, кроющимися уже в космической сфере. В предлагаемой серии взаимосвязанных статей внимание будет сосредоточено на наиболее значимых, ключевых картинах всей протяженной истории культур Homo.

Четвертичный период с его примерной протяженностью в 2,6–2,5 млн лет кажется поразительно кратким на фоне глобальной истории Земли продолжительностью 4,5 млрд лет. Период этот именуют также антропогеном, ведь именно с его началом среди млекопитающих появился новый вид — человек, или Homo, как его в латинском варианте именуют антропологи. Для всего современного человечества антропоген длится и по настоящий день.

Чрезвычайно сложную для понимания Всемирную историю человечества изучает ряд наук, но важнейшая роль принадлежит двум дисциплинам — собственно исторической, а также археологии. Замечу, что и в этом «дуэте» родственных наук картина кажется весьма странной и в чем-то, может быть, даже малореальной: в пропорциональном покрытии генерального полотна Всемирной истории подавляющая доля — 99,9% (!) — находится под очевидным «надзором» археологии. Взрывное расширение парадигмы этой науки дарит нам невероятное многообразие культур на протяженном отрезке времени и на необозримых пространствах Старого и Нового Света. Этой генеральной проблеме была посвящена предшествующая крупная публикация в журнале «Природа»1. Настоящая статья продолжит обсуждение данной проблемы, но уже с прицелом на ее иные грани.

Африканская колыбель человечества

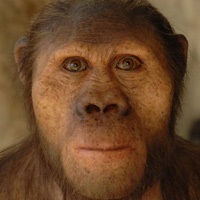

В последнее время фактически вся научная общественность согласна, что наиболее ранние, кажущиеся примитивными и совершавшие свои первые шаги популяции человеческих особей зародились на Африканском континенте. Там же мы видим и истинную колыбель всего человечества, где, словно в жестком фокусе, проявил себя процесс эволюции предшествующих человеку гоминид-австралопитеков. По внешнему обличью Homo в те поры не очень сильно отличался от своих соседей по семейству гоминид — шимпанзе, горилл, орангутанов. Однако оказалось невозможным пройти мимо самого главного в этом переломном процессе: Homo, в отличие от прочих, могли выделывать орудия, хотя орудия эти и выглядели нехитрыми и маловыразительными. Тем не менее то уже были специально и намеренно оббитые с двух сторон каменные гальки с заостренным рабочим краем, каких прочие гоминиды создать были не в состоянии.

Однако зададимся вопросом: было ли в те отдаленные от нас времена нечто такое, что могло бы привести к свершившейся кардинальной трансформации? Или хотя бы подтолкнуть к такого рода переменам? В конечном итоге эти метаморфозы решительным образом отразились на судьбах всего земного шара. И предполагаемое нечто должно было бы или предшествовать, или же свершаться параллельно с зарождением новой жизни.

В этом ряду наше внимание привлекает, прежде всего, история и судьба Средиземного моря. Сравнительно недавно к такого рода событиям обратились авторы «Природы» К. Н. Несис и А. В. Бялко [1, 2]. Подборка их статей вышла под общим названием «Как Средиземное море высохло и что за этим последовало». Предоставим слово авторам.

Давно известно, что одно из наиболее драматических событий последних этапов истории Земли — изоляция и полное высыхание Средиземного моря в конце миоцена, приблизительно 6 млн лет назад...

[Событию] предшествовало отделение Средиземного моря сначала от Индийского океана, а потом от Атлантического... <...> Гибралтарского пролива тогда не существовало. Средиземное море превратилось в высохший солончак, на дне которого накопилась двухкилометровая толща соли. <...> Наконец, открылся Гибралтарский пролив, и в бывшее море хлынул водопад. Величайший в истории планеты: 800 м высоты и расход воды в сотни Ниагар! Очень быстро — в геологическом масштабе времени мгновенно — Средиземное озеро-море заполнилось морской водой и стало заливом Атлантического океана. Этот момент отмечает в геологической истории конец миоцена и начало плиоцена [1, с. 3–4].

Весьма примечательно, что мысль о полном пересыхании Средиземного моря в верхнем миоцене высказал еще в 60-х годах прошлого столетия русский ученый И. С. Чумаков, работавший главным геологом на строительстве Асуанской плотины, что перекрывала Нил в полутора тысячах километров от впадения этой великой реки в Средиземное море. Тогда проводилось разведочное бурение поперек нильского ложа. При этом были обнаружены отложения, однозначно свидетельствующие о том, что несколько миллионов лет назад река протекала по каньону глубиной свыше 800 м, что сближало Нил со знаменитым Гранд-Каньоном в Северной Америке. Именно так и родилась идея о пересыхании моря [3].

Высыхание и последующее возрождение Средиземного моря сыграли большую роль в истории климата Земли и гидрологии Мирового океана. <...> При высыхании моря климат становился суше, леса сменялись степями, затем шел обратный процесс. Отступление лесов в Африке могло быть толчком к тому, чтобы предки человека спустились с деревьев и перешли к пешему хождению. Именно в тот период отделилась ветвь, впоследствии давшая начало австралопитекам и человеку [1, с. 3–4].

И вот что может быть также весьма любопытным для нашей темы: ...2,73 млн лет назад в Северном полушарии резко закончился начавшийся 4,6 млн лет назад и продолжавшийся почти 2 млн лет теплый период, возникли и стали быстро расти горные ледники, уровень океана начал падать и Берингов пролив опять замкнулся [1, с. 5].

Мы вспомним эту дату — 2,73 млн лет назад, — когда столкнемся с весьма близкой к ней еще раз, но та будет связана уже с иной ветвью наших исследований.

И в заключение данного раздела добавлю, что связь грандиозных коллапсов Средиземноморья и судеб древнейших видов человека очень трудно доказать: бесспорных фактов и материалов прямого характера пока что совсем немного, и ранние шаги нового вида млекопитающих кажутся ныне крайне зыбкими. Однако, наверное, было бы легкомысленным пройти мимо этой впечатляющей картины сломов, ведь весь огромный северный ареал Африканского материка во многом зависит от гигантского бассейна Средиземного моря, которое в наше время является по сути заливом Атлантического океана.

Архантропы Африки

Ареал важнейших материалов, связанных с культурами Homo habilis, H. ergaster и H. erectus, на карте Африки

Процесс эволюции гоминид-австралопитеков привел к появлению архантропов. Эти древнейшие виды человека в палеоантропологии получили наименования Homo habilis, H. erectus и H. ergaster, что в переводе с латыни обозначает человека «умелого», «прямоходящего» и «трудящегося» («производящего орудия»). Наиболее ранние фрагменты их скелетов, сопровождавшиеся обработанными каменными гальками, были обнаружены в Южной и Восточной Африке. По всей вероятности, именно геоэкологический фактор этого обширного ареала более всего соответствовал кардинальным эволюционным преобразованиям гоминид в Homo.

Наверное, самым знаменитым местом из числа связанных с прародителями человека среди африканских заповедных памятных точек можно считать Олдувайское ущелье на севере Танзании. Оно стало знаковым для всего исходного периода Всемирной истории человечества, созвучным словом олдован названа первая культура обработки камня. Здесь и оказались сосредоточены следы, может быть, наиболее выразительных древнейших истоков культур каменного века, или же палеолита. Пожалуй, почти исключительно на материалах африканской колыбели палеоантропологам удалось продемонстрировать корреляцию объемов головного мозга у различных видов двуногих — от гоминид-австралопитеков вплоть до ранних H. habilis и H. erectus и современных H. sapiens. Позитив этой корреляции между биологическими показателями и характером социальных постижений культур оказался чрезвычайно показательным для понимания прогресса в развитии человечества. Именно с этих видов архантропов и зарождается на нашей планете история человеческих культур — культур Homo (КХОМ).

Основные компоненты КХОМ

Под культурой данного типа мы подразумеваем специфический биосоциальный феномен, внутреннюю структуру которого определяют четыре важнейших компонента. Из них два эндогамных — биологический и социальный. На первый взгляд кажется, что эти составляющие трудно совместимы между собой, ведь здесь причудливо переплелись два весьма контрастных мира — животного и человека. Однако в реальности их тесный и, по сути, вечно нерушимый симбиоз сомнений не вызывает.

Общий вид Олдувайского ущелья в Северной Танзании. Фото: en.wikipedia.org

Биологический эндогамный компонент. Носителем КХОМ служит некая вполне определенная антропологическая группа или популяция, представляющая собой биологическое формирование — например, племя или клан. Подобного рода популяция может выделяться — хотя и совсем необязательно — на фоне окружающих ее иных формирований большим или меньшим своеобразием биологических признаков, включая генетические. Чаще всего для выявления таких признаков исследователи предпочитают сопоставлять друг с другом территориально и хронологически близкие антропологические группы. Однако такая пространственно-временная близость представляется совершенно необязательной: достойные внимания параллели могут быть обнаружены и среди весьма отдаленных и разновременных формирований, когда приходится иметь дело с миграциями, растянувшимися на тысячи километров. Комплекс разнообразных признаков такого рода и являет собой биологический фундамент каждого феномена.

Социальный эндогамный компонент определяет структуру любой КХОМ. Он коренится и проявляет себя яснее всего в конкретной популяции Homo — в творчестве, нацеленном не только на материальные, но и на духовные формы бытия. Поэтому понятие «культура» в качестве важнейшего признака обязательно подразумевает способ ее существования или же модель бытия. При этом следует подчеркнуть, что, когда ставится цель выявления особенностей и своеобразия каждой из культур, в явном большинстве случаев черты социального компонента оказываются существенно более выразительными и значимыми в сравнении с признаками биологическими. Правда, различия обыкновенно становятся заметнее лишь на широком полотне при сопоставлении множества иных культур.

Два других компонента относятся уже к внешним, или же экзогамным. Любая культура никогда не существует вне времени и пространства. Поэтому внешние компоненты непременно привлекают к себе пристальное внимание: они в той или иной мере воздействуют на узловые структуры каждой КХОМ.

Геоэкологический экзогамный компонент относится, безусловно, к тем, что обладают чрезвычайно мощным воздействием как на базовые элементы структуры КХОМ, так и на весь ее облик. В ведении / владении каждой из культур обычно находится, как правило, некий участок суши (с непременными и различными водными источниками), служащий стержневым обеспечением ее физического существования. Значимость подобного участка для культуры определяется, во-первых, своеобразием его геологического строения вкупе с геолого-минералогическим составом недр и, во-вторых, характером живой природы, т.е. растительным и животным миром. Доступные культуре технологические методы жизнеобеспечения определяют возможности ее носителей в реализации богатств на подвластной территории.

Ареал основного массива оледенений Евразии в эпоху плейстоцена [11]

Подтверждение чрезвычайного влияния этой составляющей на конкретную культуру вряд ли требует особых доказательств. Именно поэтому самое начало статьи посвящено обсуждению воздействий, связанных с коллапсами Средиземноморья, на процессы исходной эволюции в антропогенезе. Так, даже в глубокой ледниковой древности плейстоцена способы существования архантропов севера Евразии — близ могучего ледяного панциря — чрезвычайно отличались от тех, что были характерны для популяций Экваториальной Африки. Или же, скажем, результатами великих переселений народов часто становились кардинальные перемены привычных для них геоэкологических ландшафтов, и это влекло за собой резкие перемены в исходных моделях бытия мигрирующих культур. И наконец, активное воздействие человека на окружающую его природу могло привести — и не столь уж редко приводило — к катастрофическим антропогенным катастрофам. Последние, в свою очередь, отражались на характере и сущности конкретных и охваченных этими катастрофами культур. Правда, все это с максимальным, но печальным эффектом стало проявлять себя уже в те столетия, что мы соотносим с позднейшими периодами Всемирной истории — индустриальным и постиндустриальным. Антропогенное воздействие на природу и климат всей планеты стремительно нарастало, что и послужило толчком к принятию в рамках ООН целого ряда воистину тревожных документов о необходимости особого внимания к этим проблемам уже явно глобального характера2.

У окраин ледниковых массивов современной Гренландии. Примерно такие пейзажи ожидали африканских мигрантов-архантропов и неандертальцев на севере

Четвертый хронологический (временной) экзогамный компонент представляется весьма несходным с предыдущими — двумя эндогамными и экзогамным — по преимуществу тем, что он не материален и несет на себе определенные черты виртуальности. Данный компонент кажется предельно независимым от структуры КХОМ, поскольку сопряжен с абсолютно недоступными человеку явлениями небесно-космического корня, ведь любые расчеты времени всегда должны исходить из небесных ритмов и полностью от них зависеть. С космосом оказываются связаны, например, четко обусловленные движением планет и выраженные в хронологических отрезках ритмы кардинальных перемен в окружающей человечество геоэкологической среде. В частности, это отражено в знаменитых циклах Миланковича (их мы коснемся уже в следующей статье об истории КХОМ). Однако при этом все общности выстраивают свои разнообразные календарные схемы, хотя, конечно, они бывают совершенно различны по форме, начиная с самой примитивной. Исчисление времени люди всегда ведут либо по числу прошедших дней, либо, скажем, по числу минувших сезонов — зима — лето — зима — лето... Последние в сущности означают уже годовые отсчеты. Без этого не может обходиться старание обозначить любую чрезвычайную временную отдаленность какого-либо знакового для культуры явления, события или личности — скажем, легендарную древность великого (других ведь не бывает!) прародителя того или иного социума...

На беглый взгляд, воздействие хронологического компонента на базовые детали структур КХОМ представляется не столь отчетливо прямолинейным, как, скажем, предшествующего — геоэкологического. Однако его влияние сильнее всего может отражаться и отражается доныне на духовных гранях культур. И здесь не может не обратить на себя внимания поразительный диссонанс в определении времени начала всего сущего, или же начала нашего мира, что выражается в бесконечно неугасающих и отнюдь не дружественных диспутах. Современная наука определяет древность нашей планеты в 4,5 млрд лет, а возраст человечества — в 2,5 млн лет. Авраамические же религии — иудаизм, а вслед за ним христианство и, наконец, ислам — остаются почти неколебимыми в своей уверенности относительно шести дней творения всего сущего (так называемый шестоднев). Хочу лишь подчеркнуть специально: споры не утихают и по нынешний день. Однако более широкий обзор этой проблемы мы предпримем уже в финальном разделе блока статей, где будем рассматривать историю человечества сквозь призму науки и мифологий.

Колоссальные перемены, которые произошли на нашей планете за 2,5 млн лет, нашли свое отражение во всем облике и характере человеческих культур. К сожалению, наиболее ранние истоки этой протяженной истории дарят нам лишь зыбкие и во многом неясные признаки КХОМ, сопряженные с древнейшими антропологическими видами и семействами людей. И вновь, опять же на беглый взгляд, можно было бы считать, что полноценные сравнения культур этих древнейших представителей человеческого рода с существенно более поздними видами людей — вплоть до современных — едва ли возможны и оправданны. Однако подобного рода опасения не могут считаться надежно обоснованными. Постараемся продемонстрировать это на элементах очевидного сходства ключевых базовых структур всех КХОМ — даже самых разновременных, включая исходные формы. Ведь, в конечном счете, мы должны помнить о наших истоках и о том, что «все мы вышли оттуда».

Две ранние миграционные волны в неведомый мир Евразии

Именно отсюда, от своей африканской колыбели, и двинулись на север и на восток по необозримым пространствам Евразии наиболее активные группы H. habilis, H. ergaster и H. erectus3.

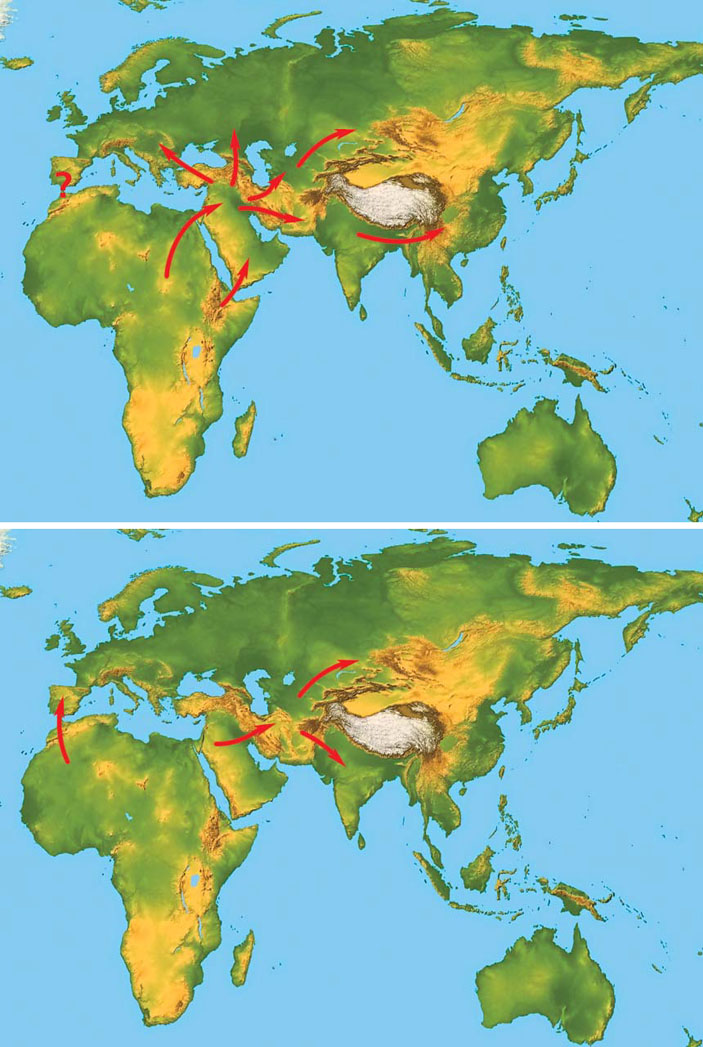

Ведущий российский ученый в сфере палеолита Земли академик А. П. Деревянко пишет, что ...обычно в раннем палеолите исследователи выделяют две глобальные миграционные волны из Африки, но относят их к разным хронологическим интервалам. Исследователь полагает, что первая глобальная волна миграции из Африки в Евразию началась 2–1,5 млн лет назад. Homo ergaster — Homo erectus покинул свою «колыбель» и двинулся за ее пределы, что положило начало первому Великому переселению, ознаменовавшему событие чрезвычайной важности — заселение планеты человеком [8–10].

Две основные волны переселений архантропов из Африки в Евразию [8–10]

Нельзя не согласиться с отнесением этого события в ранг чрезвычайной важности. В истории человечества имели место несколько великих переселений, и все они приводили к резким — причем всегда на огромных пространствах — сломам полотна КХОМ предшествующей эпохи, и это отражалось, как правило, в случаях мощных миграционных потоков в пределах единого материка. Но когда подобные потоки пересекали грани континентов, то претерпевала кардинальные перемены глобальная картина культур на поверхности уже всей Земли. И такого рода переселения мы будем вправе помечать особыми знаками.

Во всяком случае, наиболее ранними свидетельствами появления африканских «гостей» в Евразии стали археологические и антропологические находки на Ближнем Востоке, датируемые приблизительно в рамках 1,4–0,9 млн лет назад. На южные окраины Европы — Кавказ, Балканы, Иберийский п-ов — африканские мигранты проникли позднее: в основном 0,6–0,4 млн лет назад. На это указало нам время второй Великой миграционной волны предков человека на север [10]. На далеком Востоке так называемый пекинский человек, или же синантроп, появился примерно в то же время, хотя некоторые находки могут датироваться и более ранним периодом.

Однако на севере Евразии пионеров-мигрантов ожидал уже совершенно иной мир — иной с позиции как геоэкологической, так и климатической. В его неохватных просторах нужно было не только осваивать непривычные пространства, но и сражаться с невиданным до тех пор животным миром, который, конечно же, как только мог противился вторжению двуногих.

Все окраины горных цепей и долины заполняли огромные ледниковые пласты, а окраины ледовых гор делали тот мир, куда смогли проникнуть африканские Homo, разительно непохожим на покинутые ими и, возможно, как-то сохранившиеся в их памяти ландшафты. Правда, время от времени ледниковые максимумы сменялись потеплениями, лед на время отступал, но потом все повторялось вновь.

Способности экваториальных африканских переселенцев к восприятию нежданной и суровой новизны и к адаптации к ней не могут не удивлять и не поражать нас. Впрочем, одновременно приходит на ум история одного из самых ярких представителей семейства слоновых — североевразийского мамонта, покрытого, правда, в отличие от своих южных «родственников», густой и длинной шерстью. История многолетних и тысячекилометровых миграций невольно подталкивает нас к параллелям между этими могучими животными, обитавшими в столь несходном с африканским ландшафте, и человеком, ухитрившимся приспособиться к непривычному для него суровому холодному климату Северной Евразии. Замечу, кстати: многие исследователи полагают, что в гибели всего рода северных мамонтов ключевую роль сыграли как раз группы неутомимых палеолитических охотников. Может, так и было на самом деле?..

Скелет северного евразийского мамонта и реконструкция его облика

Загадки неандертальцев

Архантропов, которые несли на себе груз двух ранних Великих миграций, сменили неандертальцы, или же Homo neanderthalensis, как принято именовать их в палеоантропологии. Данный вид, с которым связывают биологическую эволюцию эректуса, появился также в Восточной и Южной Африке, т.е. в тех регионах, где обитали его предшественники. Свое имя этот вид человека получил по первой и ставшей знаковой находке костных останков в гроте Фельдхофер, что неподалеку от Дюссельдорфа, в долине Неандерталь в 1856 г. Эта находка положила начало изучению Homo нового типа / вида, до тех пор палеоантропологам неведомого. Неандертальцы оказались носителями знаменитой мустьерской культуры, в которой археологи увидели очевидные технологические инновации в приемах обработки кремня и в появлении ранее неизвестных форм каменных орудий.

Ареал распространения важнейших памятников неандертальцев в Западной Евразии. Белым цветом показана зона оледенения (de.wikipedia.org)

Первые признаки намеченной биоэволюции датируются в примерных рамках 400–350 тыс. лет назад, хотя считать эти даты окончательными пока рано. Существенные перемены в антропологических признаках отразились лишь на материалах западной половины Евразии, в основном Европы. Однако они проявились там много позднее — уже в рамках 150–120 тыс. лет назад. На восточной половине континента — к востоку от Алтая — бесспорных останков неандертальца до сих пор не обнаружено. По всей видимости, появление неандертальцев в Европе можно считать третьей Великой миграционной волной.

Сравнение скелетов неандертальца (слева) и Homo sapiens. Части скелета, которые у неандертальца были крупнее / массивнее, отмечены плюсом. Изображение: perspectivesinanthropology.blogspot.com.es

Поскольку ныне в науке об истоках человечества едва ли не абсолютно доминирует моноцентризм, африканские истоки европейских неандертальцев признаются почти без дискуссий. А вот горячие споры — притом весьма очевидно — перемещаются к их судьбам и связям с современными в антропологическом отношении видами, чаще всего именуемыми уже Homo sapiens sapiens4.

Если принять заключение об африканской прародине неандертальцев, то их появление в Европе окажется и поныне самым узнаваемым среди связанных с палеолитом терминов и понятий. Правда, при этом нередко именно в европейской университетской среде унизительное прозвище «неандерталец» стало обозначать что-то неполноценное.

Пожалуй, именно в связке с этим намного ярче прозвучат примеры нескольких полярных оценок неандертальцев, высказанных весьма авторитетными персонами. Первое слово предоставим всемирно известному английскому писателю Герберту Дж. Уэллсу, автору множества произведений научной фантастики, а также академику Деревянко. Британский классик опубликовал свои мнения в 1920 и 1921 гг. [12], а Деревянко — уже совсем недавно, в 2012 г.

Восьмую главу своей книги «Очерки истории цивилизаций» Уэллс начинает так:

Нам ничего не известно о том, как на самом деле выглядели неандертальцы. Похоже, что они казались новым людям [сапиенсам] крайне уродливыми; возможно, поэтому и не происходило смешения [полового]. Исключительная волосатость, обезьянья шея, нависшие сросшиеся брови и низкий лоб, сгорбленная длиннорукая фигура не могли не действовать отталкивающе. Возможно, [у них] был слишком свирепый нрав, не поддающийся укрощению.

И еще: Волосатый и страшный, с большим, подобным маске, лицом, массивными надбровьями и без малейшего намека на лоб, сжимающий огромный камень и двигающийся, как бабуин, выдвинув голову вперед, вместо того чтобы держать ее по-человечески прямо, он, вероятно, вселял при встрече ужас в наших предков, — пишет Уэллс в другом своем «антинеандертальском» произведении — опубликованном в 1921 г. рассказе The Grisly Folk («Жуткий народ») [13].

А теперь Деревянко:

Со студенческих лет у меня было какое-то особое отношение к неандертальцам. Они представлялись настоящими землепроходцами, которые мужественно осваивали северные широты. Думаю, что если бы неандертальца можно было сводить в салон модного парикмахера, надеть на него фрак и шляпу, то, наверное, он хотя и не смог бы дирижировать симфоническим оркестром, но слушал бы музыку Вивальди с большим удовольствием. И мне всегда хотелось обратиться к коллегам, которые вычеркнули неандертальцев из родословной человека: «Уважаемые господа ученые, не обижайте, пожалуйста, неандертальцев. В какой-то степени они тоже наши предки» [10, с. 36]5.

Далее предложу максимально краткий комментарий этих разительно несхожих мнений. Хотя, наверное, как очень часто бывает, истина все же кроется где-то посередине.

Объем черепной коробки — вместилища головного мозга — у особей от австралопитеков до современного человека

Пока же продолжим биолого-антропологическую характеристику неандертальцев. Во многих чертах этот вид приблизился к сапиенсам. Объем черепной коробки оказался практически таким же, как у современного человека. Некоторые палеоантропологи уверяют, что и средний вес этой ключевой структурной части человеческого организма у неандертальцев мог — правда, ненамного — даже превосходить сапиентный. Но вот возникает невольный и остающийся, по сути, без ответа вопрос: отчего же это «весовое мозговое превосходство» никак позитивно не проявило себя в отдаленной от нас исторической реальности? Прочие и не столь уж значимые внешние черты предшественника сапиенсов демонстрировали более широкую и потому не слишком грациозную фигуру.

Но отвлечемся от внешности и обратимся вкратце к духовным постижениям неандертальцев, что кажется более существенным. Здесь на первый план выступают некрополи с отчетливо выраженными намеренными захоронениями соплеменников. Факт этот чрезвычайно примечателен: он говорит нам о начале каких-то неясных раздумий людей о внеземном мире, в котором мог оказаться человек после своей земной кончины. До эпохи неандертальцев бесспорных следов подобной практики археологам не встречалось. Тогда же стали известны не только индивидуальные — правда, очень редкие — захоронения в намеренно приготовленных для этого ямах.

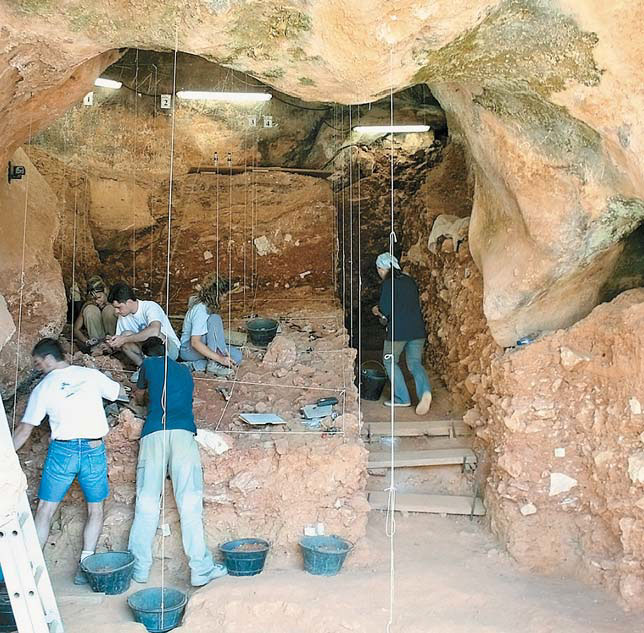

Сима де лос Уэос — уникальный пещерный некрополь неандертальцев

Без сомнения, наиболее ярким и необычным для археологической практики этой эпохи погребальным памятником можно считать пещеру Сима де лос Уэсос (Sima de los Huesos) на севере Испании, что в переводе может означать «Костяная пропасть», или же «Костяной провал». На дне этой весьма своеобразной по форме пещеры наряду с большим количеством костей пещерного медведя были обнаружены многочисленные — более 5 тыс. — обломки человеческих костей, останков как неандертальца, так и его предшественника — H. heidelbergensis (хайдельбергский человек). Изученные и определимые останки принадлежали как минимум 28 индивидам. Их возраст, согласно результатам торий-уранового датирования, составлял не менее 530, а возможно, даже около 600 тыс. лет [13, 14]. Непрерывные и тщательнейшие раскопки слоев Костяной пропасти ведутся с 1976 г. и продолжаются поныне.

Археологические работы в пещере Сима де лос Уэос

Все прочие загадки неандертальского антропологического семейства будут уже связаны с острыми вопросами появления на западной (равно как и на восточной) половине нашей планеты людей современного облика — H. sapiens. Дело в том, что очевидное большинство специалистов совершенно не склонно считать неандертальцев исходной ветвью для сапиенсов6.

Многие даже считают, что эти два вида были очень плохо совместимы в половом отношении, и их потомство отличалось некими патологическими чертами. Отсюда может последовать заключение о неандертальцах как об эволюционно тупиковой ветви в развитии человечества. Поэтому все ключевые вопросы этого направления были устремлены уже к позднейшей ветви Homo [16].

Homo sapiens: где его корни?

Разумеется, в Африке, откуда он и появился в Евразии. Так или же примерно так отвечает на эти вопросы подавляющее число исследователей — палеоантропологов и археологов, погруженных в данную проблематику. Превосходство «африканистов» не должно удивлять: оно полностью соответствуют теории африканского моноцентризма в происхождении Homo, его основных семей и видов, которая доминирует среди исследователей. О том же, как будто, свидетельствуют и генетики.

По мнению Деревянко, моноцентризм предполагает, что сапиенс распространяется по планете с замещением автохтонных популяций, с замещением и гибридизацией, равно как и с ассимиляцией.

Ядерная ДНК и геном мтДНК свидельствуют о том, что африканцы наиболее генетически разнообразны. Но при всем уважении к генетическим исследованиям и их вкладу в решение проблемы происхождения человека современного типа необходимо обратить внимание на разные результаты, полученные одними и теми же исследователями. [В один год могут появиться две статьи одних и тех же авторов, но с противоположными результатами.] <...> К сожалению, генетики и антропологи зачастую полностью игнорируют данные археологии [10]7.

Однако Деревянко согласен лишь с тем, что в реальности приверженцы моноцентризма преобладают лишь количественно, себя же он видит среди энергичных полицентристов. Его внимание устремлено на те четыре важнейшие ветви развития, что лежат, как он считает, в основе распространения и господства на Земле сапиенсов. Все эти ветви восходят к виду Homo erectus sensu lato т.е. хомо эректус в широком смысле этого вида. Последнее означает, что основные процессы формирования сапиенсов протекали на базе Homo erectus параллельно и в четырех обширных регионах Восточного полушария: первоначально, разумеется, в Африке, затем в Европе (Южной), в Восточной и Юго-Восточной Азии и, наконец, в Северной и Центральной Азии.

И далее автор прибавляет:

Предложенные мной обозначения четырех подвидов вызовут у многих читателей взрыв возмущения, как и объединение их в единый вид Homo sapiens. Я делаю это не для эпатирования своих коллег. Выводы основаны на большом количестве накопленных археологических фактов. <...>

Но очевидно, что в хронологическом интервале 80–20 т. л.н. мощного миграционного потока людей из Африки, который бы привел к замещению или замещению с ассимиляцией автохтонного населения Восточной и Юго-Восточной Азии, не было. В китайско-малайской зоне происходило эволюционное развитие как индустрии, так и анатомического типа самого человека на основе эректоидных форм. Это позволяет выделить человека современного типа, сформировавшегося на данной территории, в подвид Homo sapiens orientalensis [10].

Четыре основных слагающих вида архантропа Homo erectus, послужившие, по мнению А. П. Деревянко, источниками зарождения Homo sapiens [10]

Что можно добавить в эту дискуссию уже в пользу полицентризма? Прежде всего, факт существования бросающихся в глаза и без каких-либо затруднений различимых трех человеческих рас: негроидов («чернокожих»), монголоидов («желтокожих») и, наконец, «белокожих», или же кавказоидов, как их принято именовать в англоязычной научной литературе. Их анатомические различия весьма значимы и вполне очевидны даже для неподготовленных наблюдателей. Представить для них единый генетический источник и стремительную, к тому же разнонаправленную эволюцию крайне трудно. Однако этих сюжетов постараемся подробнее коснуться далее, когда будут затронуты события самого последнего в истории человечества Великого переселения — Нового времени, старт которого совпадает с относительно недавними XVI–XVII вв. Финал же этого — равно как и предыдущего — раздела дополню предельно кратким комментарием: вполне вероятно, что истина таится где-то посередине. И если это так, то, может быть, имеет смысл посчитать появление сапиенсов хотя бы на пространствах Европы четвертой глобальной волной переселений? До тех пор ведь там хозяйничали неандертальцы.

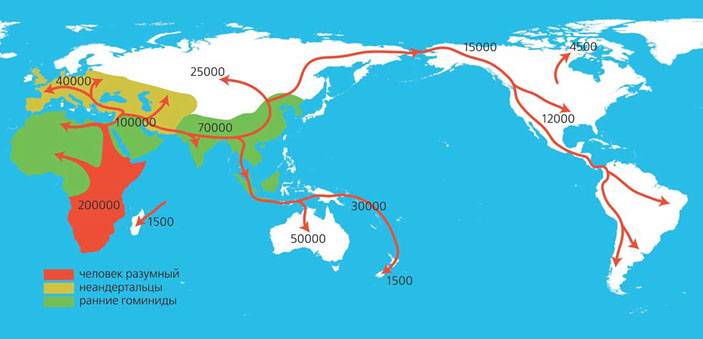

Глобальный охват планеты

Вплоть до самого последнего Великого переселения популяций, старт которого совпадал с XVI–XVII вв., наиболее знаковыми миграциями следует считать те, что смогли преодолеть границы необозримых громад Евро-Африканского материка. Эти подвижки народов охватили сушу еще двух континентов — небольшой Австралии и гигантской по своей протяженности с севера до крайнего юга Америки. Все эти межконтинентальные миграции осуществляли исключительно Homo sapiens. Успеху свершившихся переселений в очень большой степени способствовало то, что чрезвычайные по охвату пространства северной половины земного шара были покрыты могучими ледяными панцирями — ведь эти продвижения приходились на финал плейстоцена, т.е. ледниковую эпоху.

Звучит такое, правда, крайне парадоксально — могучие ледяные панцири и успех переселений людей на необжитые и неведомые континенты?.. Однако в реальности так и было: бесконечные ледники буквально «отсасывали» воду у Мирового океана, и его уровень понижался на 100–150 м. Обнажалось дно материковых побережий, ширилась площадь континентов. Тогда и появилась возможность для мигрирующих популяций продвигаться по прибрежной суше. Когда ледники растаяли, уровень океана поднялся и некогда доступные пути вновь оказались перерезанными. Но произошло это уже в эпоху голоцена.

Это Великое переселение мы будем считать пятым в случае согласия с четвертым, с которым мы соотносили распространение ранних групп Homo sapiens из Африки на европейский север и восток. Пятая Великая миграция проявила себя в двух несвязанных между собой знаковых волнах. Первая из них оказалась сопряженной с продвигавшимися с юго-восточных окраин Азии популяциями через два связанных между собой полуострова — крупный Индокитайский и узко вытянутый Малаккский; через едва ли не полностью пересохший или же предельно обмелевший Малаккский пролив; через цепи близко сходившихся островов Суматра, Ява, Новая Гвинея. Последний соединялся с северным австралийским мысом Йорк сравнительно нешироким Торресовым проливом, усеянным множеством мелких и расположенных близ друг друга островков. Судя по всему, именно здесь и пролегали важнейшие маршруты мигрантов.

Северная часть австралийского маршрута была освоена человеком задолго до этих передвижений. Ведь именно на о. Ява в 1890–1891 гг. голландский врач Эжен Дюбуа вполне корректно оценил и характер, и антропологическую значимость фрагмента черепа и бедренной кости архантропа, обнаруженных им при раскопках. Найденные костные останки со временем получили мировое признание, но уже в образе знаменитого «яванского питекантропа». Дюбуа назвал его в принятом уже тогда научном стиле — Pithecantropus erectus или же обезьяно-человек прямоходящий8.

Существуют весьма противоречивые мнения относительно времени появления в Австралии азиатских первопроходцев. Кажется, однако, что в настоящее время самыми ранними, наиболее согласованными и принятыми большинством датировками археологических материалов могут считаться те, что укладываются в весьма широкий хронологический интервал 60–40 тыс. лет назад.

Вторая, поздняя, но, безусловно, намного более значимая для Всемирной истории волна миграций проявилась в активизации групп Homo на крайнем северо-востоке Азии. Примерно 20–15 тыс. лет назад палеолитические первопроходцы двинулись с Чукотки на Аляску по свободной от океанской воды обширной суше Берингии. Путь азиатских мигрантов на восток и условия их продвижения по этим рубежам представляли собой воистину полярный контраст с тем, что отличал южный рывок Homo к австралийским просторам. Здесь было царство абсолютно неприветливых пространств с ледовыми панцирями, венчавшими горы и заполнявшими долины. Переселенцев окружала суровая тундра или же мало чем отличающаяся от нее лесотундра. Да и передвигались они по абсолютно неведомым для них просторам...

Берингия в эпоху плейстоцена: древние береговые линии Чукотки и Аляски. По осушенному дну Берингова пролива пролегал путь палеолитического человека

Вместе с тем любопытно, что на самой Чукотке — исходной для мигрантов — археологи до сих пор не смогли обнаружить сколько-нибудь выразительных материалов, связанных с этими миграционными волнами. Возможно, эта скудость данных связана не только с недостаточной изученностью, но и с тем, что основные маршруты передвижения древних людей пролегали вдоль побережья (т.е. в местах, ныне лежащих на морском дне), а неблагоприятные для жизни внутренние районы были мало освоены [20]9.

Первые шаги переселенцев коснулись Берингии и Аляски. Но на удивление быстро следы человека проявились едва ли не на крайнем юге Америки. К примеру, радиоуглеродные датировки палеолитической стоянки Монте Верде, что на юге Чили, показали, что она существовала почти 15 тыс. лет назад. Кроме всего, ведь и в целом картина радиоуглеродных датировок палеолитических памятников северной и южной частей континента укладывается по преимуществу в четыре — от 16-го до 12-го — тысячелетия. За это не столь уж протяженное время первопроходцам удалось преодолеть и освоить не менее 20 тыс. исключительно трудных маршрутов только лишь вдоль тихоокеанского побережья. Но ведь оставались обширные пространства еще в центральных областях, а также вблизи Атлантики. Мигранты начинали свое движение в приполярной зоне Чукотки — Берингии — Аляски; в середине пути они вступили в тропики, а в конце маршрута их вновь окружали холодные пейзажи не столь отдаленной от Антарктиды Огненной Земли.

Схема предполагаемых путей и времени расселения различных видов Homo по земному шару

***

Итак, мы приблизились к завершению рассказа о протяженной, но при всем том стремительной биологической эволюции от австралопитека до человека современного. Все исходные группы антропологических «пионеров» от H. habilis, H. erectus и H. ergaster до H. sapiens были порождены на просторах Восточной и Южной Африки, откуда четырьмя последовательными волнами устремились к северу, в Евразию. Пятая волна мигрантов — а то были уже только сапиентные группы евразийцев — первоначально внедрилась в Австралию, а позднее охватила и Америку. Именно с тех пор приматы вида Homo с какой-то удивляющей нас скоростью обеспечили господство двуногих фактически над всей планетой Земля.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-06-00037).

Литература

1. Несис К. Н. Когда Средиземное море высохло и что за этим последовало // Природа. 2000; 4: 4–6.

2. Бялко А. В. И. С. Чумаков: открытие и судьба // Природа. 2000; 4: 6–9.

3. Чумаков И. С. Плиоценовые и плейстоценовые отложения долины Нила в Нубии и Верхнем Египте. М., 1967.

4. Бялко А. В. Наша планета — Земля. Библиотечка «Квант». М., 1989: 29.

5. Бялко А. В. Парижское соглашение по климату: реальны ли цели? // Природа. 2016; 3: 3–10

6. Бялко А. В. От климата прошлого к климату будущего // Природа. 2011; 5: 3–13.

7. Бялко А. В. Климат Земли. Релаксационная теория климата // Успехи физических наук. 2012; 182(1): 111–116. DOI: 10.3367/UFNe.0182.201201h.0111.

8. Деревянко А. П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. Новосибирск, 2009.

9. Деревянко А. П. Три глобальные миграции человека в Евразии. II. Первоначальное заселение человеком Северной, Центральной и Средней Азии. Новосибирск, 2017.

10. Деревянко А. П. Новые археологические открытия на Алтае и проблема формирования Homo sapiens. Новосибирск, 2012.

11. Svendsen J. I., Alexanderson H., Astakhov V. A. et al. Late Quaternary ice sheet history of Northern Eurasia // Quaternary Science Reviews. 2004; 23: 1229–1271. DOI: 10.1016/j.quascirev.2003.12.008.

12. Уэллс Г. Очерки истории цивилизаций. М., 2004.

13. Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: история несостоявшейся цивилизации. СПб., 2010.

14. Arsuaga J. L., Martinez I., Arnold L. J. et al. Neandertal roots: Cranial and chronological evidence from Sima de los Huesos // Science. 2014; 344: 1358–1363. DOI: 10.1126/science.1253958.

15. Green R. E., Krause J., Briggs A. W. et al. A Draft Sequence of the Neandertal Genome // Science. 2010; 328: 710–722. DOI: 10.1126/science.1188046.

16. Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск, 2009.

17. Молодин В. И., Пилипенко А. С., Журавлев А. А. и др. Генофонд мтДНК представителей восточного варианта пахомовской культуры // Aрхеология, этнография и антропология Евразии, 2012; 52(4): 62–69.

18. Молодин В. И., Пилипенко А. С. Охотники за древними генами. Генетическая летопись населения Западной Сибири в эпоху палеометалла // Наука из первых рук. 2015; 65/66(5/6): 56–69.

19. Ларичев В. Е. Колыбель предков. Новосибирск, 1987.

20. Васильев С. А. Сибирь и первые американцы // Природа. 2001; 8: 66–73.

1 Черных Е. Н. Археология и история: хронолого-методологический диссонанс родственных наук // Природа. 2017. № 3. С. 57–64; 2017. № 4. С. 48–57.

2 Немалое число подобного рода документов появилось уже во второй половине прошлого и в начале нынешнего столетия. Здесь напомню только о тех, что касаются наиболее общих проблем: это Всемирная хартия природы 1982 г. и Парижское соглашение о сохранении климата 2015 г. Тема эта особая и требует особого рассмотрения, но уже вне рамок настоящей статьи. Достаточно подробно ее различные аспекты представлены в ряде работ А. В. Бялко [4–7].

3 Ниже позволю себе для разнообразия «русифицировать» эти латинские термины и выражать их как хабилис, эргастер и эректус, а современного человека называть сапиенс.

4 Двойным sapiens ныне определяют людей Нового времени, и тогда получается вроде бы «разумный-разумный» или же «очень разумный». Однако с биологической позиции их различия с видом «одинарного» sapiens остаются не вполне ясными.

5 Любопытно, что Л. Б. Вишняцкий [13], вроде бы не разделяющий столь восторженного отношения к этим наследникам архантропов, тем не менее в своей весьма ценной и содержащей массу важнейшего материала книге «Неандертальцы: история несостоявшегося человечества» поместил на обложку три профиля, отражающих предполагаемое развитие этого вида людей. Первый на этой эволюционной линии — обычный череп, за ним голова в привычном представлении, а последнюю и наиболее «продвинутую» персону неандертальца автор снабдил современной шляпой, почти так, как об этом «мечтал» Деревянко.

6 Во всяком случае, горячие дискуссии по этой весьма сложной проблеме ведутся в последние годы. Этой теме посвящены статьи, например, в журнале Science [15].

7 Внедрение методов генетики в изучение древних человеческих культур носит ныне едва ли не взрывной характер, и интерес к результатам этих изысканий кажется поистине чрезвычайным. На уровне ООН в 2003 г. принята даже Международная декларация о генетических данных человека. Пока что не выказано каких-либо сомнений в значимости и необходимости данного симбиоза наук. Правда, это относится прежде всего к проведению параллельных исследований традиционно археологических и антропологических материалов, а также генетических данных [17, 18]. Однако немалое число каверзных вопросов возникает при знакомстве с широчайшими — на базе данных генетики — реконструкциями многотысячекилометровых миграций / переселений, опоясывающих весь земной шар (см. например: Wikipedia — Early Human Migration, World Map of Y-DNA Haplogroups, а также другие источники). Во многих случаях остается неясным, сколь надежны те базы археолого-антропологических материалов, что послужили фундаментом этих впечатляющих картин. Полностью соглашусь здесь с мнением Деревянко, и эта проблема, конечно же, требует особого внимания. Поэтому мы пока что не будем рассматривать данную тематику в рамках предлагаемой статьи.

8 Знаменательная находка на Яве в свое время породила множество горячих споров и обидных насмешек над голландским исследователем. Все это в увлекательной научно-популярной форме изложено в книге «Колыбель предков» известного российского археолога-палеолитчика В. Е. Ларичева [19].

9 Подробно о пятом — по нашему счету — Великом межконтинентальном переселении палеолитических культур рассказывает весьма информативная статья российского археолога С. А. Васильева «Сибирь и первые американцы» [20].

-

Печальный текст - много фактов и ни одной мысли.

Однако зададимся вопросом: было ли в те отдаленные от нас времена нечто такое, что могло бы привести к свершившейся кардинальной трансформации? Или хотя бы подтолкнуть к такого рода переменам?

(вопрос простой: почему стали делать "орудия")

И в качестве ответа предлагается описания набора климатических и геологических изменений???

Грустно как-то. Ну нельзя так трусить сказать хоть что-то содержательное. -

Пора бы эту мурзилку снести в далекий архив, интересный только историкам истории.

Статья якобы 2018 года, но явно писалась еще до 2000.

Это уже не статья, а антинаучная популяризация типа академиков ВРАЛ.

Сейчас за год появляется куча новых фактов и концепций.

К тому же для чего историка по орудиям просить делать обзор палеоантропологический - это в СССР генетика была врагом народа и науки, зато исследователи "орудий труда [и Капитала Маркса]" как Черных были на слуху? Сейчас уж век 21.

Ранние Homo

-

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки -

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

-

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

-

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

-

30.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. В ледовых тисках плейстоценаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №4, 2018

30.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. В ледовых тисках плейстоценаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №4, 2018

-

12.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. От архантропа до человека разумногоЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №3, 2018

12.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. От архантропа до человека разумногоЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №3, 2018

-

25.09.2019Состав зубной эмали австралопитеков говорит о пищевом стрессе первых лет их жизниОльга Гилярова • Новости науки

25.09.2019Состав зубной эмали австралопитеков говорит о пищевом стрессе первых лет их жизниОльга Гилярова • Новости науки

-

25.06.2019Переход от Homo habilis к Homo erectus сопровождался радикальным изменением пищевого поведенияАлександр Марков • Новости науки

25.06.2019Переход от Homo habilis к Homo erectus сопровождался радикальным изменением пищевого поведенияАлександр Марков • Новости науки

-

15.06.2019Кавказ рос на глазах первобытного человекаИнтервью Ольги Орловой с Хизри Амирхановым • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

15.06.2019Кавказ рос на глазах первобытного человекаИнтервью Ольги Орловой с Хизри Амирхановым • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

-

15.04.2019Древних людей с острова Лусон отнесли к новому видуАлександр Марков • Новости науки

15.04.2019Древних людей с острова Лусон отнесли к новому видуАлександр Марков • Новости науки

Избранное

Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории

-

06.12.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Эпоха Нового времени: планетарные метаморфозыЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №7, 2018

06.12.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Эпоха Нового времени: планетарные метаморфозыЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №7, 2018

-

21.11.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Эпоха железа и полигон Степного поясаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №6, 2018

21.11.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Эпоха железа и полигон Степного поясаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №6, 2018

-

08.11.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Голоцен: фейерверк культур и их парадоксыЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №5, 2018

08.11.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Голоцен: фейерверк культур и их парадоксыЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №5, 2018

Схема хронологической последовательности важнейших геологических эпох и формаций в истории Земли. Красной стрелкой показан период существования человека. Изображение: pubs.usgs.gov