Распределение склерактиниевых кораллов в высоких широтах

Наталия Келлер, Наталия Оськина, Татьяна Савилова,

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (Москва)

«Природа» №2, 2018

Склерактиниевые кораллы — древняя группа, возникшая еще в начале мезозойской эры, миллионы лет назад. Сейчас существуют сотни родов и видов этих животных. Современные склерактинии распространены в Мировом океане на всех широтах и глубинах. Они обитают в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах и в Приантарктическом регионе, начиная с шельфа и распространяясь до глубоководных желобов, т.е. с глубин от 50 до 6300 м. Одиночные кораллы обычно встречаются на дне спорадически, не образуя сплошного покрова, тогда как колониальные холодноводные виды формируют рифоподобные постройки — банки, заросли, пятна [1]. Глубоководные кораллы могут жить при температуре до 0°. Температура для них не становится ограничивающим фактором [2]. Основная масса склерактиний предпочитает твердые грунты, но многие виды адаптированы и к жизни на мягких [3]. Наиболее чувствительны склерактиниевые полипы к солености и циркуляции вод. Пониженная соленость для них неприемлема. Они отсутствуют, например, в Черном море, в котором соленость вод в два раза ниже, чем в океанах.

В высоких широтах распределение склерактиниевых кораллов в арктических и в приантарктических водах резко отличается. В первых обитают 17 видов склерактиниевых полипов [4, 5]. В западной же части Арктического бассейна (в тех же температурных условиях) встречается лишь два их вида, а в центральной его части склерактиний (несмотря на многочисленные экспедиции российских и зарубежных исследователей) до сих пор не обнаружили. Чем же объясняется их отсутствие? Иными экологическими условиями (характером грунтов, особенностями циркуляции и солености вод, источниками питания), геологической историей региона или исключительной редкостью распространения этих кораллов в данной акватории? Нам показалось заслуживающим внимания то, что при сходных низких температурах окружающих вод не только характер распределения кораллов, но и число их видов и морфологические особенности в Арктике и в Антарктике кардинально различаются. Попробуем в этом разобраться.

Приантарктический регион. На шельфе Антарктиды коралловые полипы представляют собой практически непременный компонент донных сообществ. Однако их поселения, как правило, малочисленны, разреженны и характеризуются низким видовым разнообразием.

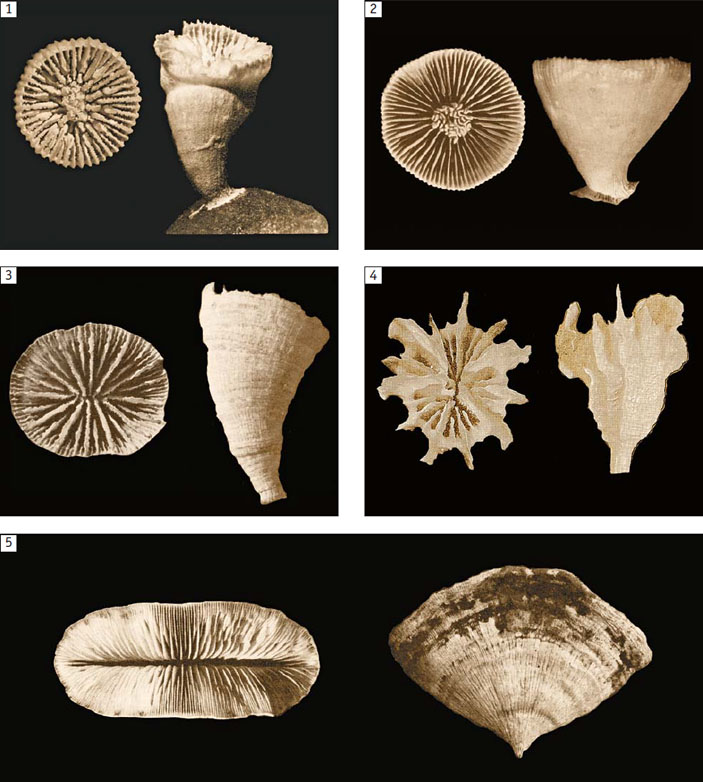

Здесь обитает 17 видов склерактиниевых кораллов, из них восемь эндемиков и пять космополитов (т.е. встречаются на больших территориях Мирового океана). Среди эндемиков три вида известны лишь по единичным находкам, а пять — распространены широко [4, 5]. Это Caryophyllia antarctica (обитает на глубинах 87–1435 м), Gardineria antarctica (87–728 м), Flabellum impensum (46–2260 м), F. flexuosum (101–659 м) и Javania аntarctica (53–1280 м). Все эндемики — одиночные кораллы (рис. 1).

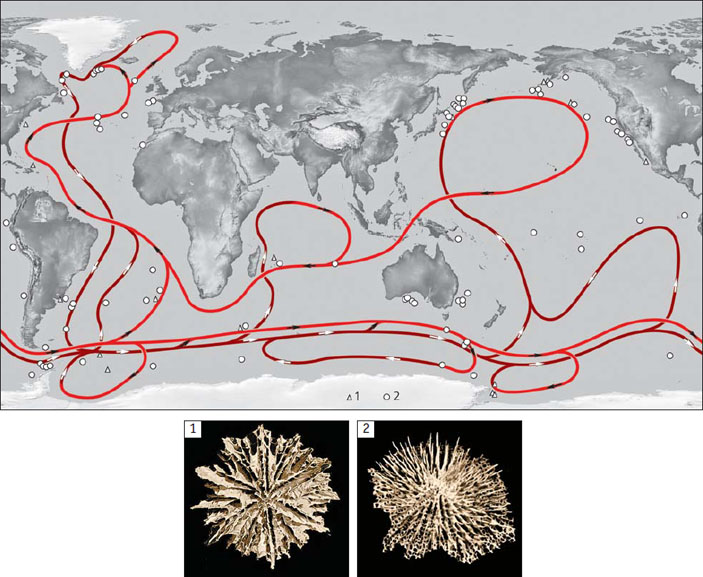

Из космополитов три вида — колониальные, распространены они в основном на мелководье. Еще два вида — одиночные, встречаются как на континентальном склоне, так и в абиссали. Это Fungiacyathus marenzelleri (обитают на глубинах 300–5870 м) и Leptopenus discus (2000–4870 м). Кроме них в абиссали Антарктики нет одиночных склерактиний. Интересно, что эти глубоководные космополитические кораллы никогда не заходят в арктические воды (рис. 2).

Рис. 2. Карта распространения абиссальных одиночных космополитов: 1 — F. marenzelleri, 2 — L. discus [3]. Cветлым тоном показаны теплые течения, а темным — холодные

Все эндемичные одиночные кораллы на шельфе и континентальном склоне Антарктики имеют разные варианты конической формы, при которой площадь чашечки, и, следовательно, площадь облова сравнительно небольшие. Такие кораллы могут существовать только в придонных водах, характеризующихся высокой концентрацией пищевых частиц. Именно подобные трофические условия наблюдаются на антарктическом шельфе, вплоть до его заглубленного края и даже до верхних горизонтов материкового склона. Ниже 2300 м кораллы такой формы не опускаются.

Среди эндемичных антарктических склерактиний преобладают кораллы небольших размеров (диаметром 1,5–2,5 см). Однако встречаются особи, максимальные размеры которых не уступают самым крупным экземплярам продуктивных мелководий тропических и субтропических областей [4, 5]. Например, чашка коралла F. impensum (ее средний диаметр — 2,0–3,0 см) в Антарктике местами достигает почти 13 см при высоте около 8 см. Коралловые полипы такой величины могли сформироваться только при обилии пищи. В Антарктике виды столь крупные и со столь большим числом септ (радиальных вертикальных перегородок) встречаются на глубине более 2000 м, что никогда не наблюдается в других районах Мирового океана. Это связано с обрывистостью, крутизной и мощностью континентального шельфа у берегов Антарктиды и, следовательно, с особенностями гидродинамики вод, поставляющих достаточное количество пищи на значительные глубины.

Большинству видов антарктических склерактиний свойственен сравнительно тонкий, но достаточно прочный скелет (см. рис. 1). Тонкость скелета — одна из немногих черт, роднящая мелководных и абиссальных антарктических склерактиний. Она вызвана не столько трофическими причинами, сколько постоянно низкими температурами воды на шельфе, из-за чего повышается растворимость карбоната кальция и трудность извлечения ионов Са2+ из воды. Стенки и септальные перегородки кораллов-эндемиков тонкие, фарфоровые, гладкие. Исключение составляют только особи вида G. antarctica, обладающие плотными скелетными элементами.

Еще одна особенность, общая для абиссальных кораллов и обитающих на антарктическом шельфе — низкие темпы роста и высокая долговечность, отражающаяся в скелете в виде очень тонких и частых линий нарастания. Она ярко проявляется у представителей вида F. impensum, а также у G. antarctica и J. antarctica. Условия жизни на антарктическом шельфе отличаются значительной стабильностью, что в сочетании с постоянно низкой температурой замедляет не только жизненные процессы у мелководных обитателей Антарктики, но и эволюционный процесс, снижающий темпы их видообразования.

Абиссальный космополит F. marenzelleri, кораллиты (скелеты) которого отличаются плоской округлой формой и высоко воздымающимися над чашечкой немногочисленными септами, морфологически адаптирован к жизни в глубоководье и обитает на глубинах до 6 км. Однако на шельфе Антарктиды он обнаружен на глубинах 300–500 м. Это самые мелководные его нахождения в Мировом океане. Обычно F. marenzelleri не встречается выше 1800 м. Скорее всего, вблизи Антарктического материка мы наблюдаем подъем глубоководного вида на мелководье (см. рис. 2).

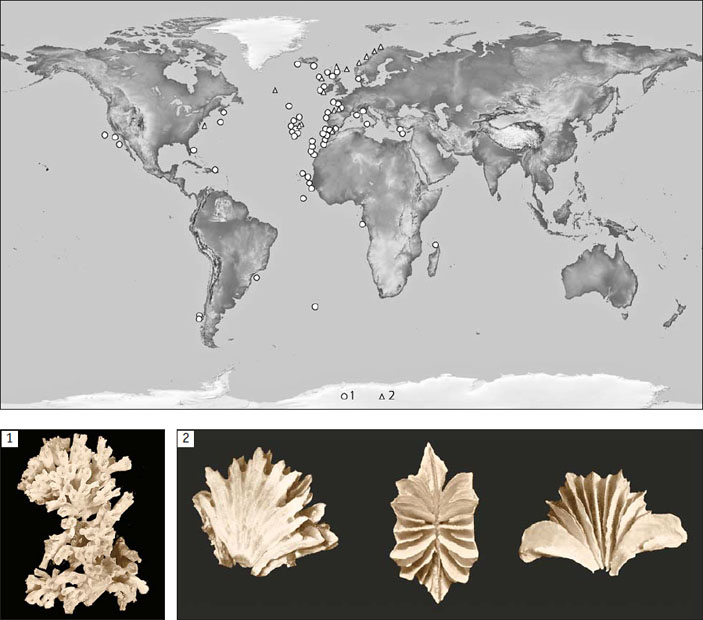

Арктика. Здесь до настоящего времени встречено всего два вида склерактиний: Lophelia pertusa и Flabellum macandrewi (рис. 3).

Рис. 3. Карта распространения арктических склерактиний: 1 — L. pertusa, 2 — F. macandrewi (слева направо: вид сбоку, сверху и в разрезе) [6]

L. pertusa — колониальный коралл, представляющий собой куст, который состоит из собранных в мощные веточки зигзагообразно расположенных полипов. Диаметр их чашек небольшой (12–15 мм). Внутри них развито 48 септальных перегородок, а в глубине различается слабый столбик. Эти кораллы предпочитают скальный грунт на небольших глубинах. Ниже 1500 м обнаружены лишь мертвые экземпляры. Вид широко распространен в высоких широтах восточной части Атлантического океана и в Арктике [6]. Кроме того, он обитает и в Тихом [7], и в Индийском океане, где также встречается на глубинах, характерных для верхней части континентального склона (см. рис. 3).

Вид F. macandrewi представляет для нас особый интерес. Это одиночный коралл, известный только по фрагментам разбитого скелета. Его отличают малые размеры и узкоконическая форма. Скелет примитивен и лишен центрального столбика. Количество септальных перегородок — наименьшее из возможных для взрослой особи (всего 21–24, а у нормально развитого коралла их более 48). Главные характерные свойства данного кораллового полипа, отличающие его от всех прочих, — очень слабый скелет при мощном теле и необычайная способность к регенерации. Хрупкие стенки и септы часто разбиваются, но затем мгновенно восстанавливаются. Из осколков возрождается целый коралл. Этот сравнительно редкий вид описан с экземпляра, разбитого на кусочки, который нашли на глубине 166 м у Шетландских о-вов. К сожалению, его голотип потерян, и точная идентификация не всегда достоверна. Непосредственных сведений о грунтах, где обнаружили F. macandrewi, мы не нашли. В своем исследовании С. Гравье [8] приводит сведения о грунтах, с которых подняли коралл F. deludens. Его синонимом автор считает вид F. laciniatum. H. Зибровиус в своей монографии рассматривает оба этих вида в качестве синонимов F. macandrewi [6]. Естественно предположить, что по аналогии с морфологически близкими к нему видами F. macandrewi также обитает на мягких рыхлых грунтах — песчаных или мелкогравийных. Его взрослые особи, по наблюдениям Гравье, не прикреплены и живут свободно, лежа на грунте или зарываясь в него острым концом [8]. П. М. Дункан, описывая F. laciniatum, отмечает, что при тонкости и хрупкости скелета такие кораллы обладают крепким и толстым телом [9]. Автор даже предполагает, что быстрый рост мощного тела приводит к разрывам скелета. По нашему мнению, это абсурдно. Мы считаем наиболее вероятной связь поломки скелетов F. macandrewi с частыми подвижками грунта из-за развития в районах его обитания контурных течений, которые участвуют во вдольсклоновом переносе наносов. Пролив Фрама в Карском море с глубинами 2–3 км — известное место на Севере, где атлантические воды встречаются с арктическими [10]. Последние опускаются вниз, смешиваются с более теплыми атлантическими, при этом образуются мощные потоки — присклоновые течения. Характерные структуры в осадочной толще (контуриты) фиксируются как на шпицбергенской континентальной окраине, так и в районе срединно-океанических хребтов Норвежско-Гренландского бассейна [10].

Вид F. macandrewi, в отличие от L. pertusa, не обитает ни в Индийском, ни в Тихом океане, но в Атлантическом распространен довольно широко [6]. Типичные глубины обитания F. macandrewi составляют несколько сот метров и, в виде исключения, — 1200 м (см. рис. 3). Данные по распространению этих двух видов склерактиний показывают: Lophelia pertusa — космополит, а Flabellum macandrewi, хотя и широко распространен, обитает только в одном океане. Оба вида не встречаются восточнее Баренцева моря и не отмечаются в центральной части Северного Ледовитого океана.

***

Итак, как мы видим, гидрологические условия в Арктике отличаются от антарктических. Арктика делится на Арктическую область, Североевропейскую и Канадскую. Большую часть составляют шельф и подводные окраинные материки. Ледовые покровы занимают всю центральную часть региона. До глубины 200 м распространены поверхностные арктические воды, температура которых около 0°С. Ниже — атлантические воды с низкой, но положительной температурой. Температура глубинных (ниже 1000 м) вод — отрицательная (от −0,4 до −0,9°С). В Норвежском море температура воды составляет 6–8°С, соленость — нормальная, тогда как в собственно Арктической области соленость понижается за счет интенсивного стока таких мощных рек, как Обь, Лена, Енисей и др. Дополнительный источник опреснения представляет собой таяние льдов.

Кроме того, реки выносят большое количество терригенного осадочного материала мощностью от 2–3 до 6 км. В этих условиях развивается флора фитопланктона, включающая до 200 видов, среди которых преобладают диатомовые. Известно, что склерактинии едят все, кроме фитопланктона. Последний затрудняет их дыхание и также (как и распреснение) препятствует самой жизни коралловых полипов. Даже случайно занесенные склерактинии не могут выжить в подобных условиях. Сильное опреснение вод и чрезмерное развитие фитопланктона представляют собой наиболее важное отличие в условиях жизни Северного (Арктика) и Южного (Антарктика) полушарий.

Дополнительным препятствием для развития коралловой фауны в Арктике служат плейстоценовые покровные оледенения, которые закончились 11,5 тыс. лет назад. Геологическая история Северного Ледовитого океана в плейстоцене характеризуется ледниковой экзорацией (выпахиванием). Ледники соскребывали со дна осадки вместе с фауной. Во многих местах при этом обнажались древние меловые отложения. После окончания оледенений кораллы получили возможность проникнуть в высокие широты Северного полушария. Они кое-как закрепились в Норвежско-Гренландском бассейне, но в центральной части Арктики из-за перечисленных выше факторов адаптироваться не смогли.

В Антарктическом регионе геологическая история была совершенно иной: оледенение Шестого континента началось еще в палеогене, а в неогене уже закончилось, сформировалось циркумантарктическое течение (см. рис. 2). В результате гидрологические условия в Приантарктическом регионе в течение миллионов лет оставались стабильными, что и привело к формированию весьма развитой фауны склерактиний и появлению видов-эндемиков.

Литература

1. Келлер Н. Б. Глубоководные склерактиниевые кораллы. М., 2012.

2. Келлер Н. Б., Оськина Н. С. Температурные диапазоны беззооксантеллятных склерактиниевых кораллов Мирового океана // Океанология. 2008; 48(1): 83–90.

3. Келлер Н. Б., Оськина Н. С., Ушакова М. Г. Склерактиниевые беззооксантеллятные кораллы Автрало-Новозеландского района // Океанология. 2005; 45(3): 431–439.

4. Келлер Н. Б. К вопросу о распространении мадрепоровых кораллов в Антарктике и Субантарктике // Труды ИОАН. 1990; 126: 74–79.

5. Cairns S. D. Antarctic and Subantarctic Scleractinia // Antarctic Research Series. 1982; 34(1): 1–74.

6. Zibrowius H. Les Scleractiniaires de Mediterranee et de l’Atlantique nord-oriental // Mem. De l’Institute oceanographique, fond. Albert 1-er, Prince de Monaco. 1980; (11): 3–284.

7. Cairns S. D. Scleractinia of the temperate North Pacific // Smithsonian Contrib. Zool. 1994; 557.

8. Gravier C. Madreporaires provenant des campagnes des yachts Princesse-Alice et Hirondelle II (1893–1913) // Resultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I-er Prince Souverain de Monaco fasc. 1920; 55.

9. Duncan P. M. A description of the Madreporaria dredged up during the expeditions of H. M. S. Porcupine in 1869 and 1870. Part 1 // Transactions of the Zoological society of London. 1873; 8(5): 303–344.

10. Rebesco M., Wahlin A., Laberg J. S. et al. Quaternary contourite drifts of the Western Spitsbergen margin // Deep-Sea Research 1. 2013; 79: 156–168.

-

Странное ощущение - вроде даже и по-русски написано, но так, что понять весьма непросто.

Начинается веселуха с путаницы между Арктикой и Антарктикой, продолжается всеобще тонким скелетом с почему-то уклоняющимся Gardineria antarctica, и, в завершение банкета, на сцену выходит Flabellum macandrewi, который сначала "известен только по фрагментам разбитого скелета", а потом "в Атлантическом распространен довольно широко"...

В общем, то ли он, то ли у него, то ли купил, то ли украли, то ли шапку, то ли корову...

Рис. 1. Склерактиниевые кораллы-эндемики, имеющие циркумполярное распространение [3]. 1 — Caryophyllia antarctica, 2 — Gardineria antarctica, 3 — Flabellum flexuosum, 4 — Javania antarctica, 5 — F. impensum