Глубоководные коралловые банки

Наталия Келлер,

кандидат геолого-минералогических наук,

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (Москва)

«Природа» №3, 2016

Не так давно опытный биолог-подводник решил поразить меня «новым открытием»: «А знаешь, мы только что обнаружили коралловые рифы на глубине 2000 м!»

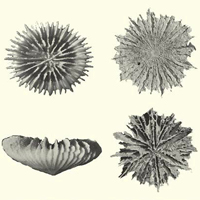

Мы неоднократно рассказывали на страницах «Природы» о разнообразных одиночных склерактиниях, обитающих в океане на глубинах до 6 км*. Однако то, что кораллы, образующие колонии, также могут встречаться на больших глубинах, до сих пор вызывает удивление и недоверие. Морфологически ископаемые скелеты таких образований очень похожи на рифообразующие кораллы, и различать их довольно сложно. Каркасы этих глубоководных рифоподобных структур, называемых банками, образуются одним или несколькими видами склерактиний на разных глубинах (от 100 до 2000 м) и при разных температурах (от 4 до 20°С). Поскольку, в отличие от рифообразующих, эти кораллы лишены зооксантелл, они не лимитированы экологическими требованиями, необходимыми для их процветания, и распространены очень широко — от Норвежского моря (70° с. ш.) до моря Росса (78° 24′ ю. ш.). В некоторых местах современного океана такие кораллы образуют густые массивные поселения (заросли), высоко вздымающиеся над дном. Виды склерактиний, которые формируют каркасы коралловых банок, слегка отличаются для каждого географического пространства. В большинстве банок присутствуют такие космополиты как Desmophyllum dianthus и Solenosmilia variabilis, тогда как другие виды представляют собой эндемики в определенных местах океанического бассейна (например, тихоокеанская Goniocorella dumosa). В Субантарктике доминирует Solenosmilia variabilis, образующая большие дендроидные колонии до 60 см в диаметре. Чилийские коралловые структуры основаны на Desmophyllum dianthus — крупном крепком одиночном виде, формирующем длинные псевдоколониальные цепи. У северо-западного побережья Европы каркасы банок состоят из дендроидных колоний Lophelia prolifera, достигающих высоты 1 м, и реже — из Madrepora ramea. Основу зарослей, развитых южнее, составляют три рода ветвистых склерактиний: Dendrophyllia, Madrepora и Lophelia. Они «бесконечно встречаются среди пространств глинистого дна на шельфе и континентальном склоне Западной Европы, как пятна кустарника среди пустыни» [2] на глубинах от 137 до 1000 м. С. Д. Кернс и Г. Д. Стенли составили карту распространения современных и древних коралловых банок в Мировом океане [3].

Кроме склерактиний в биоценоз банок входит около 190 видов разнообразной фауны: губки, горгонарии, гидроиды, сверлящие полихеты, мшанки, брахиоподы, многочисленные моллюски, морские звезды, офиуры, ракообразные [4]. Они либо фоссилизируются целиком, либо поставляют в осадок фрагменты, заполняющие промежутки между основными организмами, формирующими каркасы.

Когда такие банки поднимаются до малых глубин, критических для составляющих их основу холодноводных склерактиний, последние погибают (в частности, из-за повышения температуры), а затем нередко заносятся терригенными осадками.

По нашим наблюдениям, глубины 300–2000 м на горах Платона (Срединно-Атлантический хребет) заселены одиночными кораллами, среди которых попадаются отдельные кусты и заросли колониальных склерактиний видов Leptopsammia formosa и Enalopsammia rostrata [5]. На хребте Рейкьянес в интервале 1000–2000 м широко развиты богатые коралловые банки, каркас которых построен в основном космополитным видом Solenosmilia variabilis. Над их пышно развитыми колониями возвышаются тонкие высокие особи Desmophyllum diantus [1].

Коралловые банки в ископаемом состоянии представляют собой карбонатные тела осадочного происхождения — биогермы (мощностью до 60 м и протяженностью до 3 км) и биостромы (линзы сравнительно небольшой мощности протяженностью от десятков до нескольких сотен метров). Эти образования заключены в глинисто-сланцевых и аргиллитовых породах. Склоны и контакты биогермов с вмещающими синхронными толщами крутые, «в клин» или постепенные. Контакты биостромов всегда постепенные, линзы выклиниваются по краям.

Скопления кораллов или других обладающих известковым скелетом организмов в ископаемом состоянии нередко служат коллекторами нефти и, следовательно, — индикаторами при ее поиске. Отсюда понятен интерес к глубоководным коралловым банкам, расположенным ниже фотической зоны.

Итак, современные коралловые банки развиваются на твердых субстратах, на глубинах не менее 100 м, в зонах активных течений либо в устьях фиордов, где для них обеспечивается хорошая аэрация и обильное питание.

Как же различить холодноводные биогермы и биостромы от биогермов и рифов тропического пояса, обитающих на глубинах до 60 м?

Каркас глубоководных карбонатных тел построен несколькими (не более чем четырьмя) видами кораллов, зачастую вообще преобладает только один. Форма колоний практически всегда дендроидная. Мелководные же рифы состоят из разнообразнейших кораллов многочисленных видов и родов. В биоценозах глубоководных банок отсутствуют известковые водоросли — непременный спутник склерактиний, формирующих тропические рифы. Глубоководные биостромы и биогермы, как правило, заключены в илах, глинистых сланцах и аргиллитах, тогда как мелководные коралловые рифы обычно окружены карбонатными породами.

Как мы видим, присутствие коралловых биогермов и биостромов в породах даже в случае наличия богатой и разнообразной сопутствующей фауны беспозвоночных само по себе вовсе не служит индикатором определенных условий: глубины, температуры, географической широты. Каждый самостоятельный случай обнаружения подобных образований требует тщательного анализа и размышлений, так как они могут формироваться в разных батиметрических и широтных зонах океана.

* См., например: Келлер Н. Б. Пути проникновения склерактиний в глубины океана // Природа. 2012. № 11. С. 57–64.

Литература

1. Келлер Н. Б. Мадрепоровые кораллы хребта Рейкьянес и гор Платона (северная часть Атлантического океана) // Тр. ИО АН СССР. 1985. Т. 120. С. 39–51.

2. Joubin L. Distribution geographique de quelques coraux abissaux dans les mers occidentals europeens // Acad. Sci. Paris. 1922. V. 175. P. 930–933.

3. Cairns S. D., Stanley G. D. Ahermatypic coral banks: living and fossil counterparts // Proceed. of the Fourth Internat. Coral Reef Sympos. Manila, 1982. V. 1. P. 611–618.

4. Teichert C. Cold- and deep-water coral banks // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 1958. V. 42. № 5. P. 1064–1082.

5. Келлер Н. Б. Глубоководные склерактиниевые кораллы. М., 2012.

Кораллы и климат

-

20.08.2025Стабильный микробиом — залог устойчивости кораллов к обесцвечиваниюГалина Клинк • Новости науки

20.08.2025Стабильный микробиом — залог устойчивости кораллов к обесцвечиваниюГалина Клинк • Новости науки

-

28.12.2018Иммунная система кораллов работает против нихЕлизавета Минина • Новости науки

28.12.2018Иммунная система кораллов работает против нихЕлизавета Минина • Новости науки

-

27.08.2018Состояние климата: отчет по 2017 годуМаксим Тимофеев • Библиотека • «Троицкий вариант» №16(260), 2018

27.08.2018Состояние климата: отчет по 2017 годуМаксим Тимофеев • Библиотека • «Троицкий вариант» №16(260), 2018

-

01.05.2018Глубоководные коралловые банкиНаталия Келлер • Библиотека • «Природа» №3, 2016

01.05.2018Глубоководные коралловые банкиНаталия Келлер • Библиотека • «Природа» №3, 2016

-

12.05.2016Одиночные кораллы: питание и морфологияНаталия Келлер • Библиотека • «Природа» №2, 2015

12.05.2016Одиночные кораллы: питание и морфологияНаталия Келлер • Библиотека • «Природа» №2, 2015

-

06.10.2015Коралловые рифы перед экологическими угрозами XXI векаКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2015

06.10.2015Коралловые рифы перед экологическими угрозами XXI векаКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2015

-

11.02.2015Погибшие коралловые рифы постепенно восстанавливаютсяЕлена Наймарк • Новости науки

11.02.2015Погибшие коралловые рифы постепенно восстанавливаютсяЕлена Наймарк • Новости науки

-

17.12.2013Человек и коралловые рифы: сегодня и завтраДмитрий Астахов • Библиотека • «Наука и жизнь» №3, 2013

17.12.2013Человек и коралловые рифы: сегодня и завтраДмитрий Астахов • Библиотека • «Наука и жизнь» №3, 2013

-

05.06.2012Кораллы гибнут из-за органических загрязненийЕлена Наймарк • Новости науки

05.06.2012Кораллы гибнут из-за органических загрязненийЕлена Наймарк • Новости науки

-

29.01.2009Кораллы обесцвечиваются из-за утраты взаимопониманияАлексей Гиляров • Новости науки

29.01.2009Кораллы обесцвечиваются из-за утраты взаимопониманияАлексей Гиляров • Новости науки

Карта расположения коралловых банок. Составлена Н. Б. Келлер по материалам экспедиций Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН [1]