Не почивать на лаврах

М. М. Левицкий, Д. С. Перекалин,

кандидаты химических наук

«Химия и жизнь» №4, 2012

Слово «лауреат» происходит от латинского laureatus, что значит «увенчанный лаврами». Довольно часто блистательный успех приводит к тому, что творческий человек постепенно теряет запал и оставшуюся жизнь только вспоминает о былых заслугах. Это в большой степени относится и к нобелевским лауреатам — ведь обычно ученый получает эту премию уже в преклонном возрасте, в котором яркие достижения случаются редко. Тем заметнее случаи, когда нобелевский лауреат после награды резко меняет направление исследований и добивается заметных успехов в совершенно новой области.

Клик-химия

Американский химик Барри Шарплесс защитил в 1968 году диссертацию в Стэнфордском университете (США), а затем перешел работать в Массачусетсский технологический институт. Именно там он выполнил основные работы, за которые в 2001 году совместно с Уильямом Ноулзом и Рёдзи Ноёри получил Нобелевскую премию. Как объявил Нобелевский комитет — «за создание асимметрических катализаторов окислительно-восстановительных реакций для фармацевтической промышленности». Окислительно-восстановительные реакции химики чаще всего упоминают вместе. Однако в этом случае Уильяму Ноулзу и Рёдзи Ноёри досталась половина денежной премии за реакции восстановления, а Барри Шарплессу другая половина — за окислительные реакции.

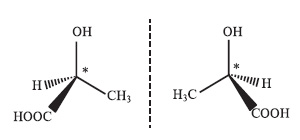

Основное его достижение — создание катализаторов для синтеза строго определенных зеркальных изомеров. Само понятие зеркальных изомеров впервые ввел Якоб Вант-Гофф. Он предположил, что валентности атома углерода направлены к вершинам воображаемого тетраэдра, и если все четыре заместителя у углерода различны, то молекула может существовать в виде двух изомеров, которые являются зеркальными отражениями друг друга (рис. 1). Их называют специальным термином — энантиомеры.

Если молочную кислоту синтезировать обычным способом, мы получим смесь двух энантиомеров в равном соотношении. Разделить эту смесь очень трудно, поскольку у зеркальных изомеров почти полностью совпадают химические и физические свойства. Между тем при изготовлении лекарств часто нужен один определенный зеркальный изомер, поскольку только он будет оказывать нужное биологическое действие. Это не случайно, ведь в живых организмах многие белки, углеводы и нуклеиновые кислоты присутствуют в виде только одного изомера.

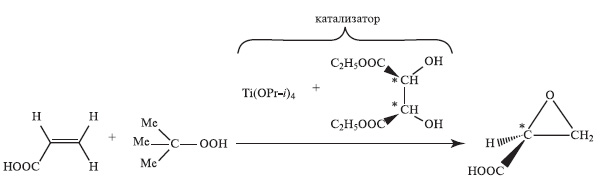

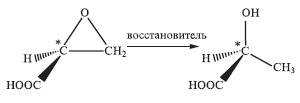

Шарплессу удалось создать несколько катализаторов окисления, направляющих реакцию в сторону образования одного продукта (рис. 2). Например, при окислении карбоновой кислоты образуется один зеркальный изомер с эпоксидным циклом (трехчленный цикл из двух атомов углерода и одного кислорода), при восстановлении которого получается нужный зеркальный изомер той самой молочной кислоты (рис. 3).

Катализаторы Шарплесса довольно быстро начали применять в промышленности, а синтезированные по его методу изомеры использовали в качестве строительных блоков при производстве лекарств, углеводов, витаминов, антибиотиков, ароматизаторов, пестицидов и пищевых добавок.

В начале XXI века Шарплесс резко изменил область научных интересов. Все началось с того, что он сформулировал набор требований к органическим реакциям нового типа:

- условия проведения реакции должны быть простыми, желательно без нагрева;

- исходные реагенты должны быть широкодоступными;

- растворители должны быть доступными и нетоксичными (предпочтительна вода);

- выделение продукта из реакционной смеси не должно представлять большого труда;

- реакция должна протекать с высоким выходом основного продукта;

- продукт реакции не должен вступать в побочные реакции;

- побочные продукты нежелательны, но если они образуются, то должны быть инертными;

- в случае асимметрических продуктов желательно, чтобы получался только один изомер (пожалуй, это единственное упоминание о предыдущем увлечении);

- реакция должна протекать быстро.

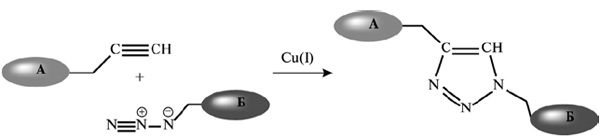

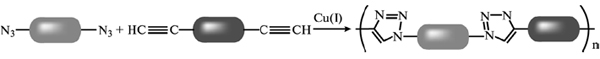

Когда читаешь этот список, возникает ощущение, что Шарплесс просто описал мечту каждого химика. Однако нобелевский лауреат сумел найти реакцию, соответствующую перечисленным параметрам. Оказалось, что ее открыл еще в 1893 году Артур Михаэль — это взаимодействие алкинов (производных ацетилена) с азидами (соединениями, содержащими группировку N=N=N-), в результате чего образуется цикл с тремя атомами N (рис. 4). Но изначально эта реакция протекала очень медленно (сутки при 120°С) и с низким выходом основного продукта. Все резко изменилось после того, как в 2002 году Шарплесс вместе со своим коллегой Валерием Фокиным нашли катализаторы — соединения Cu(I), с которыми реакция протекает в воде почти мгновенно и без образования побочных продуктов. Шарплесс назвал ее клик-реакцией (click-reaction), то есть происходящей «по щелчку», мгновенно. Успех нового направления был ошеломляющим, и скоро в литературе появился новый термин «клик-химия» (click-chemistry).

Особо ценен тот факт, что алкины, азиды и триазолы (компоненты клик-реакции) никогда не встречаются в живых организмах и инертны к веществам, которые присутствуют в биологических средах. Поэтому если в природную молекулу А ввести ацетиленовый фрагмент, то органический азид будет присоединяться исключительно к этой молекуле. При этом фрагмент Б сыграет роль метки — например, такой, которая флуоресцирует в ультрафиолетовом свете. Специалисты по клик-реакциям называют эти соединения молекулами-репортерами — они следят за объектом и при этом не нарушают идущие в нем процессы (в отличие от обычной жизни, где репортеры часто мешают заниматься делом). Клик-реакции нашли множество применений: зондирование и ингибирование ферментов, наблюдение за синтезом белков и ДНК, прикрепление флуоресцентных меток к вирусам и многое другое.

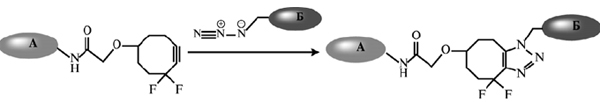

К сожалению, метод, превосходно работающий на препарированных образцах, оказался непригоден для изучения живых организмов, поскольку катализаторы с медью Cu(I) токсичны. Трудность удалось преодолеть: если изменить строение реагента, содержащего ацетиленовый фрагмент (например, ввести –C C- в восьмичленный углеродный цикл), то клик-реакция протекает столь же быстро и без катализаторов (рис. 5). Появилось направление «клик-химия без меди» (Copper-free click chemisty). Сегодня созданы обширные базы исходных реагентов для клик-реакций, содержащих фрагменты аминокислот, нуклеотидов, флуоресцентных красителей. С их помощью можно направленно модифицировать биологические объекты и наблюдать за их превращениями в клетках.

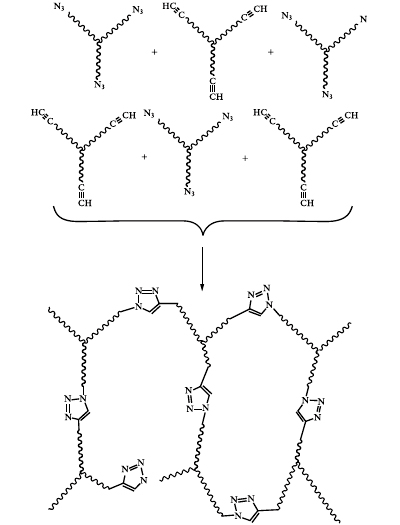

Клик-реакции вошли и в полимерную химию. Когда взаимодействуют молекулы, содержащие по две реагирующих группы (рис. 6), полимерные молекулы образуются особым способом, который отличается от традиционной полимеризации кратных связей или поликонденсации. Если же реагенты содержат по три реагирующие группы, то образуется сшитая полимерная сетка (рис. 7).

В процессе исследований оказалось, что катализатором может быть также металлическая медь. Эту реакцию можно очень эффектно продемонстрировать: на торцевую поверхность медного цилиндра наносят реагент, содержащий азид, а на торец второго цилиндра — реагент, содержащий ацетилен, а затем торцы плотно соединяют. Они мгновенно склеиваются, причем получается необычайно прочный клеевой шов.

Если раньше имя Шарплесса связывали с асимметрическим катализом, то сегодня — с клик-химией.

Динамическая комбинаторная химия

Клик-химия — не единственный пример того, как признанный ученый отказывается почивать на лаврах. Французский химик Жан-Мари Лен получил прекрасное образование. Защитив в 1963 году в Страсбургском университете диссертацию, он год стажировался в лаборатории нобелевского лауреата 1965 года Роберта Вудворда в Гарвардском университете. Там он принимал участие в знаменитом синтезе витамина В12. Кроме того, Ж.-М. Лен прослушал курс квантовой химии и выполнил первые вычисления под руководством нобелевского лауреата 1981 года Роалда Хофмана. Можно сказать, что два нобелевских лауреата подготовили еще одного.

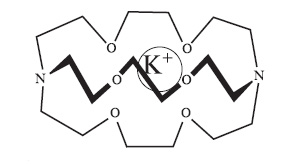

Лен был специалистом в органической химии, но при этом знал квантовую химию и физические методы исследования. Предстояло лишь найти точку приложения накопленного научного потенциала. Лен заинтересовался молекулярными механизмами транспорта ионов натрия и калия через клеточную мембрану и решил синтезировать химические вещества, которые могли бы воздействовать на перенос ионов. Поиски привели к созданию криптандов — объемных краун-эфиров, собранных из мостиков -СН2-СН2-О-СН2-СН2-, с атомами азота в узловых точках. Они способны избирательно связывать ионы металлов, захватывая их во внутреннюю полость молекулы, и удерживать там за счет полярных взаимодействий (рис. 8).

Объединив свои исследования с результатами, полученными Чарльзом Педерсоном при изучении краун-эфиров, Лен назвал новое направление «супрамолекулярная химия». Если обычная химия изучает реакции, при которых происходит разрыв и образование валентных связей, то супрамолекулярная химия рассматривает невалентные взаимодействия: водородные связи, полярные взаимодействия, гидрофобные силы и другие, то есть структуры «без связи». В 1987 году Лен за эти исследования совместно с Дональдом Крамом и Чарльзом Педерсеном получил Нобелевскую премию.

Современная супрамолекулярная химия — это обширная область, которая решает множество прикладных задач: разделение и очистка органических веществ, создание лекарственных препаратов нового поколения и многие другие. Не каждому ученому удается создать новое научное направление, в развитии которого потом принимают участие сотни химиков разных стран. Тем не менее, Лен сумел отойти в сторону от мощного потока исследований и найти новую научную магистраль.

Цель многих биохимических и фармакологических опытов — отыскать из множества веществ самое эффективное.

Например, требуется определить, какое соединение из огромной группы лучше всего будет связывать определенный фермент — биологический катализатор. Традиционная методика такова: фермент помещают в блок из 10–12 пипеток и добавляют в дозированном количестве к десяткам или сотням, как правило, близких по строению ингибиторов (рис. 9). Потом из сотни выбирают, какой из них лучше связывает фермент. Собственно, это называется комбинаторной химией.

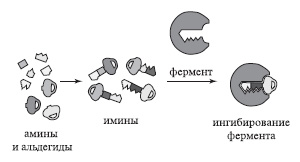

В середине 1990-х годов Жан-Мари Лен предложил необычный подход к поиску биологически активных соединений: вместо ста экспериментов можно обойтись всего двадцатью опытами и при этом надежно определить, какое вещество из намеченных ста блокирует фермент наиболее эффективно. Для этого надо использовать не сами ингибиторы, а их предшественники, то есть реагенты, из которых их синтезируют. Основное требование состоит в том, что синтез ингибитора из предшественника должен быть обратимым. Это очень важно, поскольку такие реакции обладают замечательным свойством. Если при ее проведении один из продуктов удалить из сферы реакции (например, связать с каким-либо специально введенным реагентом), то реакция сдвигается в сторону образования именно этого продукта, чтобы восполнить его убыль.

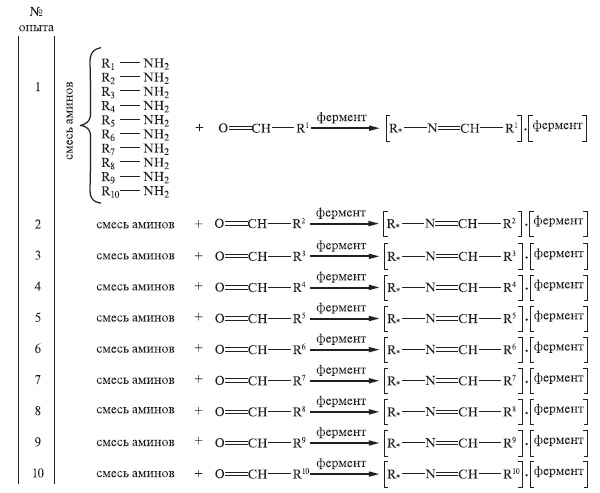

Пример такой обратимой реакции — синтез иминов (соединений, содержащих группировку -N=CH-) из аминов и альдегидов (рис. 10). Допустим, что у нас имеется десять аминов с различной группой R1 и десять альдегидов также с различными органическими группами R1. Из этого набора мы можем получить 100 отличающихся иминов. Чтобы проверить, насколько эффективно каждый из них связывает фермент, нам потребуется 100 пробирок, в каждую из которых мы поместим по одному имину и будем добавлять туда порции фермента.

Лен предложил поставить эксперимент принципиально иначе. Смешаем в первой пробирке все десять аминов и первый из десяти намеченных альдегидов. В реакционной смеси при этом образуются десять иминов, которые будут находиться в равновесии с исходными веществами. Во второй пробирке необходимо смешать все десять аминов и второй альдегид и т. д. Затем в каждую из десяти (по числу альдегидов) пробирок добавляют фермент (рис. 11) и определяют, в какой из них он заметнее теряет активность. Самый эффективный альдегид найден.

Теперь надо найти наиболее результативный амин по совершенно аналогичной схеме. Только это будет десять пробирок со смесью альдегидов, в каждую из которых добавляют свой амин. Опять же в десять пробирок добавляют фермент, и смотрят, где реакция протекает лучше других, то есть где фермент максимально теряет свою активность — соответственно, станет понятно, какой амин активнее.

В результате для поиска оптимальной пары амин-альдегид потребуется всего двадцать опытов. Причем из 100 возможных «ключей» «замок» сам себе выберет подходящий (рис. 12). Теоретически можно было бы обойтись всего одним опытом: смешать все двадцать исходных реагентов в одной пробирке, добавить фермент, а затем посмотреть, какого амина и альдегида останется меньше всего (поскольку они активнее израсходуются в реакции с ферментом). Однако пока даже самые современные сверхчувствительные спектральные методы не позволяют провести точный анализ столь сложной смеси.

Нельзя не оценить смелость подхода, предложенного Леном. Обычно химик, планируя реакцию, сначала всегда тщательно очищает реагенты, а в процессе синтеза старается исключить присутствие посторонних веществ. Вместо этого Лен предложил проводить реакции сразу со смесью веществ.

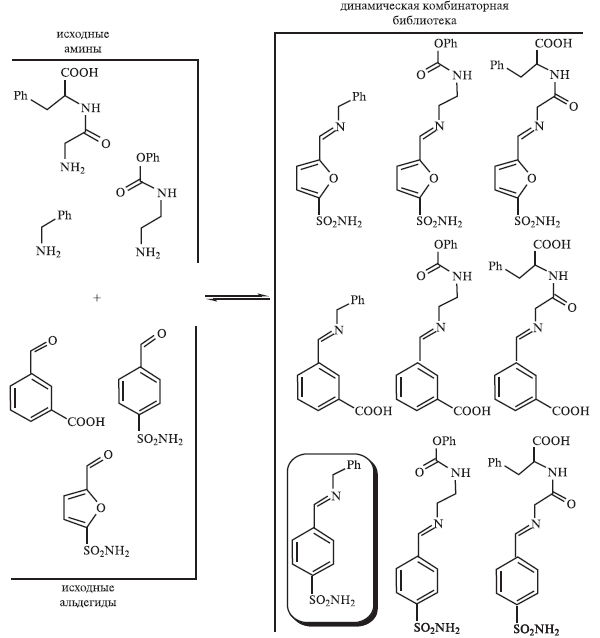

Лен назвал новый способ динамической комбинаторной химией, а набор образующихся продуктов — динамической комбинаторной библиотекой. Эффективность своего метода Лен доказал при поиске ингибитора для фермента карбоангидразы (рис. 13), при этом в качестве исходных соединений он использовал комбинацию более чем десяти реагентов.

Вслед за Леном биохимики тоже стали активно использовать новый метод. Они нашли свыше пятнадцати обратимых реакций, пригодных для создания динамических комбинаторных библиотек, что уже помогло найти ингибиторы для широкого набора белков. А они, в свою очередь, стали основой новых лекарственных препаратов.

На первый взгляд может показаться, что новая методика позволяет всего лишь сэкономить время экспериментатора и уменьшить расход реагентов (хотя это очень важно для ферментов, зачастую они дефицитны). Однако значение метода гораздо шире.

В химии нередко возникает вопрос, насколько та или иная смесь аминокислот или белков, получаемая на разных стадиях производства, близка по составу к эталону. По новой методике делают так: составляют набор из определенных флуоресцентных красителей (часто это органические комплексы меди или никеля) и регистрируют их спектр. После этого к одной порции смеси красителей добавляют эталонную смесь аминокислот (или белков), а к другой — исследуемую. Белки избирательно «выдергивают» ионы металлов из молекул красителей, в результате часть их разрушается, и спектр меняется. Сравнение спектров без детального химического анализа (фактически это всего два измерения) позволяет точно оценить, насколько близки смеси по составу. Для более сложных смесей проводят дробный анализ.

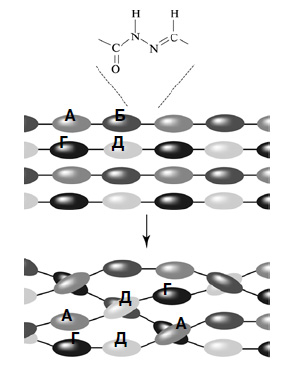

Динамическую комбинаторную химию применяют и в полимерной химии. Взаимодействие аминов и альдегидов, содержащих по две реагирующие группы, приводит к образованию полимерных цепочек. Полимер, полученный из диамина А и диальдегида Б (рис. 14), — это гибкая прозрачная пленка В, причем ее гибкость обеспечивают силоксановые звенья Si-O-Si. Из другой пары реагентов (например, Г и Д) образуется полимер, дающий жесткие и хрупкие пленки Е. Если к первому полимеру В добавить определенные количества реагентов Г и Д, то благодаря мобильности иминных групп цепи частично перестроятся и получится полимер, дающий прочные, умеренно гибкие пленки Ж. По существу это «комбинаторный» способ модификации полимеров.

Найден и другой способ комбинаторного воздействия на структуру полимеров. Например, есть смесь из двух полимеров (рис. 15). Цепь одного состоит из фрагментов А и Б, а другого — из Г и Д. Самое главное, что в каждом полимере фрагменты соединены участками, содержащими уже знакомые мобильные иминные группы. При нагревании полимерной смеси произойдет разрыв и последующее образование новых иминных групп и все перемешается. Фрагменты А или Б войдут в состав второй цепи, и наоборот, элементы второй Г и Д — в первую. Соответственно, и свойства полимерной смеси заметно изменятся.

В обоих способах модификации полимеров решающую роль играют иминные группировки, и это не случайно, поскольку автор обеих работ — Жан-Мари Лен. Нобелевский лауреат не остановился на том, что сформулировал новое направление, он развивает его, и это не может не вызывать уважения.

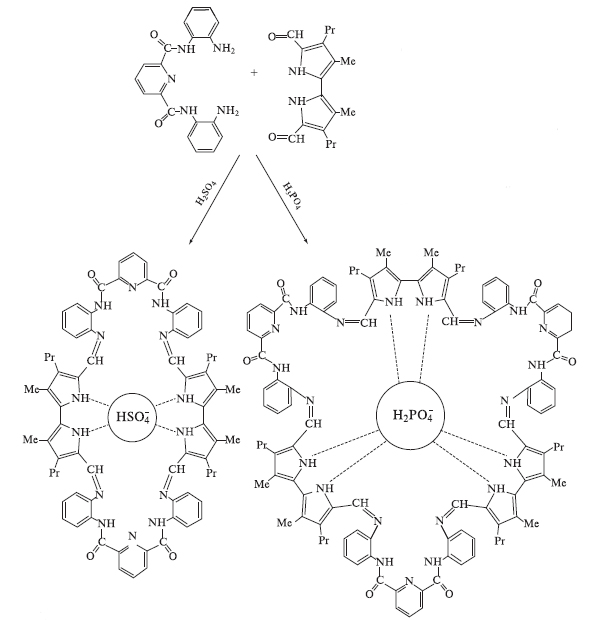

Основная идея комбинаторной динамической химии — предоставить возможность реагентам самостоятельно найти оптимальный вариант. Эту идею использовал российский химик, профессор химфака МГУ Ю. Н. Устынюк с сотрудниками. Диамин и диальдегид (у них по две реакционные группы), как правило, образуют цепочки, но при определенных подходящих условиях они могут и замыкаться в циклы (рис. 16). При этом организаторами сборки циклов выступают добавленные в смесь неорганические анионы, которые подтягивают к себе фрагменты собирающегося цикла с помощью водородных связей.

Здесь, безусловно, налицо эффект самоорганизации. Подвижная система сама образует циклические молекулы различной величины, способные удерживать анионы. Такие циклы требуются, когда нужно извлечь из смесей анионы определенных размеров — например, радиоактивный анион технеция TcO4– из отходов ядерных производств.

Динамическая комбинаторная химия, созданная Жан-Мари Леном, приближает ученых к пониманию того, как именно протекают химические процессы в живой природе. В клетке одновременно присутствует множество реагентов, которые в отличие от лабораторных синтезов никто не перегоняет, не очищает и не изолирует от посторонних веществ. Можно полагать, что нужные соединения получаются сами в результате обратимых реакций по схеме динамической комбинаторной химии.

В заключение можно попробовать сделать осторожный прогноз. Новые разделы химии вполне заслуживают Нобелевской премии. Поэтому возможно, через несколько лет Нобелевский комитет объявит: «Премия присуждается Барри Шарплессу и Жан-Мари Лену за новые направления: клик-химию и динамическую комбинаторную химию». И эти ученые повторят рекорд английского биохимика Фредерика Сенгера, ставшего единственным в истории дважды лауреатом Нобелевской премии по химии.

-

Собственно, хочу сделать демонстрацию "клик-химии" на простом примере. Мне понравилось описание из этой статьи, но я не смог найти подробностей.

Собственно, вопрос №1: это реально вообще, или в тексте гипербола?

Вопрос №2: если реально, то какие реагенты лучше брать?

Прочитал все что смог, а "типичного" набора азида/алкина для этой реакции не нашел. На форумах молчат, статьи, в том числе англоязычные, сосредоточены на других аспектах использования, так что я ничего не нашел.

Может кто-то что-то может посоветовать? Желательно такое, что можно купить, а не требовало дополнительного синтеза, "из банки", так сказать (и максимально нетоксичное). Спасибо заранее.