М. Рачковский

«Химия и жизнь» №2, 2006

- Ясли в жабрах

- Корыстная благотворительность

- Другие предположения

- Иммунитет

- Поведение

- Мы похожи на рыб

Корыстная благотворительность

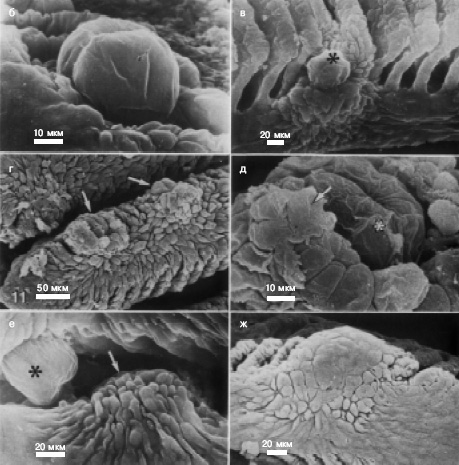

А что же лосось? Казалось бы, освобождаясь из нежной эпителиальной ткани, личинки должны оставить после себя множество ранок. Учитывая, что жаберные лепестки обильно снабжены кровеносными сосудами, легко вообразить себе последствия — большую потерю крови или инфекцию. Однако ни того, ни другого не происходит: ранки быстро затягиваются и кровь из них не течет.

Более того, семга, вынашивая глохидиев, становится более живучей. Зюганов натолкнулся на это явление, занимаясь опытами по расселению жемчужниц. В прошлом веке M. margaritifera стала редким, исчезающим видом. К началу нашего столетия 99% ее популяций в мире вымерло из-за высокой чувствительности к загрязнению воды. Крупные воспроизводящиеся колонии остались только в России, в странах Фенноскандии и в Шотландии.

В ходе исследования группа Зюганова должна была отлавливать лососей, заражать их определенной дозой глохидиев и отпускать в реку. Попутно пришлось оценивать, как эта процедура сказывается на состоянии рыб.

Эту же задачу нужно было решать и еще в одной работе. Колхоз «Всходы коммунизма», расположенный на Кольском полуострове, в начале 90-х наладил рыбалку по типу «поймал — отпустил». Такой «животнолюбивый» способ ловли очень распространен в Европе. Рыбак приезжает на реку, платит деньги, забрасывает спиннинг, выуживает семгу, фотографируется с ней, чтобы хвастаться перед друзьями, и отпускает добычу в воду. Несмотря на благие намерения рыболова, заглатывание блесны, пребывание вне родной стихии и позирование перед камерой для рыбы чаще всего оканчивается плохо. Остаются раны от крючков, страдает кожа. Нескольких десятков секунд на воздухе бывает достаточно, чтобы рыба начала задыхаться или получила термический ожог жабр, поскольку руки рыболова намного теплее воды. В общем, смертность среди рыб-отпущенников весьма высока.

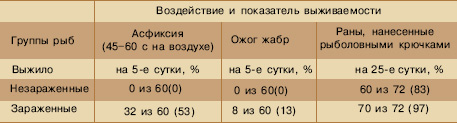

Однако у семги из реки Варзуги шансов выжить оказалось больше, чем у рыбы из других рек Кольского полуострова. В чем дело? Зюганов предположил: в том, что там еще остались колонии жемчужниц. Для проверки были поставлены эксперименты. Ученые заражали часть лососей личинками жемчужницы (каждой рыбе доставалось от 1,5 до 2,0 тысяч глохидиев). Затем их, а также не зараженных личинками рыб доставали из воды, 45–60 секунд держали в руках, как это делали рыболовы, и от 5 до 25 суток выдерживали в садках в проточной речной воде, чтобы оценить выживаемость. Носители личинок оказались более устойчивыми к повреждениям (см. таблицу).

Еще одна группа наблюдений показала, что в главном русле Варзуги плотность расселения молодых, еще не выходивших в море лососей намного выше, чем в ее притоках, где жемчужницы нет. В реке эта величина достигает 100–170 рыб на 100 м2 при обычной плотности 20–40 рыб на 100 м2. При такой тесноте молодые лососи, которым инстинкт велит занимать определенную территорию и защищать ее, должны были бы находиться в хроническом стрессе из-за территориальных споров. Однако этого не происходит, и лососи неплохо уживаются друг с другом. У них нет признаков истощения нервной системы, в порядке иммунитет: они не болеют эпителиомами, не поражаются грибом сапролегнией и инфекционными заболеваниями. Зюганов связывает высокую плотность и хорошее здоровье рыб с тем, что в главном русле почти все они вынашивают личинки моллюсков.

Ихтиологи давно обратили внимание, что из Варзуги молодь лосося скатывается в море при меньшей длине тела (10 см), чем из соседних рек (12–14 см), и не погибают в море. Вероятно, это тоже происходит из-за вынашивания личинок. При этом мальки из притоков уходят в море в среднем примерно на десять месяцев позже, чем мальки из главного русла.

Зюганов и его сотрудники заметили также, что зараженные личинками взрослые лососи не умирают после нереста осенью и не скатываются в море, а продолжают жить в реке. Ускоренное старение у них не наступает до следующего лета. В пресной воде они ничего не едят, и тем не менее накопленных в море запасов им хватает, чтобы дожить до следующего лета. Рыбы теряют до половины веса, но остаются подвижными и сохраняют обычный охотничий рефлекс — бросаются на блесну. Летом лососи скатываются в море, и только там большинство их погибает от истощения, однако наиболее сильные выживают. 10–40% приходят на нерест два или три раза.

Эти факты заставили по-новому посмотреть на отношения между глохидиями и семгой. Долгое время считали, что это паразитизм, что личинки ослабляют рыбу, повреждают ей жабры и затрудняют дыхание. На некоторых лососевых фермах в Норвегии даже ставили специальные фильтры, чтобы в воду с рыбами не попадали глохидии. Однако теперь становится ясно, что выгода обоюдная и отношения следует считать симбиозом.

Есть и еще один важный вывод: паразит может замедлять старение хозяина и стимулировать его устойчивость к стрессам.

Зачем жемчужницы делают своим хозяевам такой подарок? Биологический смысл этого состоит, видимо, в следующем. Личинкам для завершения паразитической фазы развития требуется около 1500 градусо-дней. В холодных речках Северной Европы годовая сумма градусо-дней составляет 1750, так что глохидии созревают долго: от 8 до 11 месяцев. Поэтому для моллюсков важно, чтобы лосось, заразившийся осенью, не умер от быстрого старения, а дожил до следующего лета.

Палеонтологические данные свидетельствуют, что жемчужница и семга вместе эволюционировали в Европе не менее 8 млн лет. Зюганов предполагает, что за это время моллюск мог внедрить в лосося свои «гены долголетия». Это могут быть гены, работающие во многих тканях и выполняющие одинаковые функции в разных организмах, такие, как гены антиоксидантной системы, регуляторных систем, контролирующие устойчивость к голоданию или недостатку кислорода.

У самих жемчужниц такие гены, скорее всего, есть. Даже у столетних моллюсков до недавнего потепления климата не отмечали болезней, паразитов и опухолей. Вероятно, особи-старожилы погибают не от старческих недугов, а из-за непрерывного роста: их раковина к концу жизни становится слишком тяжелой, чтобы вытаскивать ее из песка и гальки.

Предположение о внедренных генах звучит сомнительно. Генетики не знают подобных случаев. Однако оно могло бы объяснить, почему в реках, где уже нет жемчужницы, семга остается на голодную зимовку в реке после нереста и выживает даже без личинок.

Кстати, тихоокеанские жемчужницы живут меньше европейских. Гладкая жемчужница M. laevis населяет азиатские реки (на Сахалине и в Японии), где доживает до 30–40 лет. Американская жемчужница M. falcata обитает в Калифорнии и достигает максимального возраста 45–60 лет. Личинки обоих видов развиваются на лососях рода Oncorhynchus. И в азиатских, и в американских реках намного теплее, чем в Северной Европе, и глохидиям требуется в 8–10 раз меньше времени: 30–45 суток. В Японии местная жемчужница «созревает» на кете и нерке, которые нерестятся в сентябре. Ко времени нереста и последующей смерти хозяина жемчужница успевает закончить метаморфоз. В Калифорнии хозяин моллюска — чавыча — нерестится в июле, а местная жемчужница успевает пройти паразитическую стадию в мае-июне. И в том, и в другом случае личинкам нет необходимости продлевать жизнь хозяина, чтобы завершить свой метаморфоз.

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

03.05.2006Разнообразие тропических лесов обеспечивают

03.05.2006Разнообразие тропических лесов обеспечиваютгрибы-паразиты Алексей Гиляров • Новости науки

-

21.03.2006Паразит-благодетельМ. Рачковский • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2006

21.03.2006Паразит-благодетельМ. Рачковский • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2006

-

23.01.2006Найден главный виновник массового вымирания амфибийАлександр Марков • Новости науки

23.01.2006Найден главный виновник массового вымирания амфибийАлександр Марков • Новости науки