Визуализация ударных волн

На фото — ударные волны, исходящие от двух сверхзвуковых самолетов T-38 Talon. Снимок сделан системой камер, установленных на самолете B-200 King Air (Beechcraft King Air), летевшем на высоте 9 км. Во время съемки пара Т-38 пролетела со сверхзвуковой скоростью ровно под B-200 King Air на 600 метров ниже него; ведомый самолет T-38 летел на три метра ниже ведущего, сохраняя дистанцию 9 метров. Это первое в истории изображение взаимодействия ударных волн от двух летящих сверхзвуковых самолетов. Исходный снимок был монохромным, раскрасили его для большей наглядности.

Одной из самых сложных задач в ходе съемки было согласование движения самолетов. Изображение было сделано тогда, когда все три самолета находились в точно определенном заранее месте в назначенное время. Так специалисты НАСА тестировали систему визуализации ударных волн, которая поможет инженерам в создании тихого сверхзвукового самолета. Испытание проходило на авиабазе Эдвардс в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, самолеты Т-38 принадлежали Школе летчиков-испытателей ВВС США (U.S. Air Force Test Pilot School).

Когда тело движется в среде, оно возбуждает колебания, воздействуя на окружающие частицы. Каждая точка соприкосновения фюзеляжа самолета и атмосферы в каждый момент времени становится источником сферических волн, которые формируют фронт волны — поверхность, до которой дошел колебательный процесс. При движении со скоростью меньше звуковой волна распространяется от поверхности самолета, повторяя его форму, и на большом расстоянии от источника ее уже можно считать сферической.

Если самолет разгоняется до сверхзвуковой скорости, волна, источником которой он был недавно, не может его догнать, поэтому формируется конусообразный фронт с вершиной в носу фюзеляжа. В таком случае волну и называют ударной (см. Ударные волны). На ее границе сильно повышено давление воздуха. Колебания давления воздуха определенной частоты человек воспринимает как звук. Когда сверхзвуковой самолет пролетит над наблюдателем и фронт волны дойдет до земли, человек услышит резкий хлопок — звуковой удар, — так как давление резко повысится с атмосферного до давления на границе фронта ударной волны.

Вышеописанный конусообразный фронт называют конусом Маха, половина его угла раствора φ задается соотношением между скоростью звука vs в среде и скоростью самолета v: sin φ = vs/v. Соотношение, обратное этому, называют числом Маха: M = v/vs, соответственно sin φ = 1/M. Ударная волна формируется, когда самолет движется со скоростью выше звуковой, то есть когда число Маха превышает единицу. Это соотношение помогает при моделировании движения объектов, в том числе самолетов, сквозь плотные среды.

При повышении давления воздуха на границе ударной волны повышается и его плотность, что приводит к изменению его оптических свойств — воздух начинает сильнее рассеивать свет. Именно это регистрировала программа, управляющая системой камер: она окрашивает области с отличающимися показателями преломления в различные цвета. Более темные участки соответствуют областям воздуха с повышенным показателем преломления и давлением выше атмосферного. Это так называемый шлирен-метод съемки (см. картинку дня Заплыв дафнии и шлирен-метод, а также пресс-релиз НАСА о применении шлирен-метода для съемки сверхзвуковых самолетов).

Изначально фотографии монохромные, раскрасили их впоследствии, для большей наглядности. Здесь, когда самолет повернут боком по отношению к самолету, ведущему съемку, хорошо видно, что ударные волны действительно имеют форму конуса. Фото с сайта nasa.gov

На фото видно несколько конусов Маха, исходящих от различных частей самолета. Видимо, резкие изменения геометрии поверхности — крылья, оперение, воздухозаборники — порождают отдельные ударные волны. Запечатленные конусы Маха имеют тупой угол раствора, так как самолеты летят со скоростью, почти равной звуковой (чуть выше ее), а значит, половина угла раствора, равная φ, ненамного меньше, чем 90 градусов.

Интересно что ударные волны от двух самолетов взаимодействуют по кривой линии. Эти данные помогут инженерам НАСА продвинуться в понимании того, как они влияют друг на друга и как они меняются под воздействием потоков выхлопных газов от самолетов. Исследования помогут в разработке самолета X-59 Quiet SuperSonic Technology X-plane (X-59 QueSST), который, летя на сверхзвуковой скорости, будет производить ударные волны таким образом, чтобы вместо звукового удара был слышен негромкий шум. Появление таких самолетов может способствовать снятию существующих ограничений на сверхзвуковой полет над населенной частью суши.

Фото с сайта nasa.gov.

Егор Колесников

-

Наверное, всё-таки не конус, а искажённая призма: чем больше скорость, тем больше искажения. И пирамида в каком-то (бесконечном? большом?) пределе... Для конуса, наверное, это тело должно быть фигурой вращения... :)

И вот интересно: получается, что затрачиваются огромные усилия, чтобы разогнать, по сути, весь широкий фронт - на сколько? - на сотни/тысячи километров... Не рационально, так-то... :)

А какой будет формы фронт у, например, сферического объекта?.. У объекта из другого материала? Или при другой температуре? Разреженный (пре)фронт?..-

Как и сказано в тексте, каждая точка соприкосновения самолета с воздухом является источником сферических волн. Огибающая сферических волн, которые распространяются ненулевое время, не может иметь углов.

Чтобы разогнать фронт нужен только источник волны, в данном случае самолет, от него она будет распространяться сама пока не затухнет. Для этого усилий прикладывать уже не надо.

У шара будет фронт в виде усеченного конуса. Материал из которого сделан объект значения не имеет. Скорость звука зависит от температуры как квадратный корень (температура при этом в Кельвинах). В тексте указано как угол раствора конуса зависит от скорости звука. -

И вот интересно: получается, что затрачиваются огромные усилия, чтобы разогнать, по сути, весь широкий фронт - на сколько? - на сотни/тысячи километров... Не рационально, так-то... :)

Но это не разгон потока. Фронт - это волновой процесс. Испытав сжатие и разрежение, то есть одно колебание, воздух остаётся на месте и никуда lfkmit не разгоняется и не смещается. Как был на месте, так и остаётся. Это как волны моря бегут по неподвижной воде. Испытывающей только одно локальное колебательное движение при прохождении волны, и возвращаясь в исходное состояние покоя.-

Испытав сжатие и разрежение, то есть одно колебание, воздух остаётся на месте и никуда lfkmit не разгоняется и не смещается. Как был на месте, так и остаётся. Это как волны моря бегут по неподвижной воде. Испытывающей только одно локальное колебательное движение при прохождении волны, и возвращаясь в исходное состояние покоя.

Ээээээ... Я недопонял... :/

Вот, например, в метре от меня проезжает машина. За ней следует "волна" воздуха, которая ещё некоторое время будет лохматить волосы и одежду.

Вы же говорите, что при сверхзвуке колебание "единственное"... Т.е. у сверхзвуковой волны нет "толщины"?.. Разве не совершается работа над всем этим "рабочим телом"?..

(З.Ы. Мне на самом деле интересно. Для самообразования...)-

Спутный поток за машиной - это воздух, захваченный турбулентностями кормового обтекания, и увлекаемый машиной за собой. Он получает импульс движения от машины (через вязкость воздуха), и этот импульс (то есть полученное воздухом количество движения) постепенно затухает, в виде постепенного торможения движущейся массы воздуха.

Это не имеет отношения к тому волновому процессу, о котором мы говорим в плане конуса Маха и его распространения.

Турбулентный поток (за машиной) и фронт акустической волны - движения разной природы: вязкостно-турбулентное и волновое.

Толщина фронта ударной волны - несколько пробегов молекул. Работа в нём как таковая не совершается, потому что среда приходит в первоначальное состояние. Состояние начальное равно состоянию конечному - нет его изменения, то есть нет и работы. Именно поэтому волна распространяется так далеко в пространстве - иначе затухала бы на ста метрах.

Работа ударным фронтом может совершаться только при его взаимодействии с каким-либо телом. Например, осколок разгоняется ударной волной - это метательное действие с затратой энергии волны на разгон материального тела. Это фугасное действие волны - сообщение предметам скорости.

Ещё более высокая плотность энергии волны может совершать работу по дроблению препятствия - это бризантное действие; это тоже работа на разрушение материала, волна при этом слабеет.

Например, при подрыве куска ВВ в радиусе 1-2 его размера проявляется бризантное действие (дробящее), а далее плотность энергии падает, и остаётся только фугасное действие. таким образом, при взрыве осколочного боеприпаса сначала идёт бризантное действие по образованию осколков из корпуса, а далее происходит фугасное действие по метанию получившихся осколков. В обоих случаях происходит работа, приложенная к материалу корпуса - материальным телам.

При чисто же волновом процессе в атмосфере работы не совершается. -

у сверхзвуковой волны нет "толщины"?.

нет сверхзвуковой волны. Волна - это плавное изменение значений, а при сверхзвуке образуется фронт, где давление, плотность и температура меняются скачком, а не постепенно. Дальше, за скачком, уже опять обычные волновые процессы.

Поскольку параметры меняются скачком - то толщину слоя, где это происходит, можно считать нулевой. На самом деле это, конечно, не так, в мелком масштабе можно различать множество процессов и вполне физичную толщину. Но в масштабах самолёта и больше - да, у скачка, можно считать, толщины нет, это просто граница, на которой параметры воздуха резко меняются (извините за повторы).

При больших сверхзуковых скоростях и косых скачках скорость за фронтом остаётся сверхзвуковой (хотя и ниже, чем до скачка), так что возможно образование ещё одного скачка, меньшей интенсивности. И так, пока за очередным скачком скорость не станет дозвуковой.

Примечание: "выше", "скорость падает" я писал относительно летящего тела (самолёта)

-

-

-

-

А какой будет формы фронт у, например, сферического объекта?.. У объекта из другого материала? Или при другой температуре? Разреженный (пре)фронт?..

У сферического объекта вершина конуса Маха представляет собой выпуклую поверхность, примерно повторяющую обтекаемую сферу. Такая же выпуклая поверхность возникнет при обтекании любых других незаострённых тел. Материал объекта не играет при этом роли.

При очень высоких скоростях обтекания, в среднем и высоком значении гиперзвукового диапазона, то есть М=10-15 и выше, при обтекании такой сферы, или любых затуплённых носовых частей, возникает так называемая отсоединённая головная ударная волна - она отодвигается от тела вперёд, навстречу набегающему потоку, и располагается на некотором расстоянии от тела. Никак тела не касаясь - потому и называется отсоединённой. Во-первых, это происходит потому, что сжатие набегающего потока в этой зоне настолько сильное, что начинает передаваться вперёд со сверхзвуковой скоростью. Во-вторых, это, в отличие от конуса Маха и его фронта, настоящая ударная волна, из-за этой своей сверхзвуковой скорости.

В отличие от отсоединённой головной волны, всё, что приведено на этих фото - это присоединённые ударные волны, так как они имеют общую точку или общую линию (на передних кромках всех плоскостей) с обтекаемым телом - на этой точке или линии они образуются.-

У сферического объекта вершина конуса Маха представляет собой выпуклую поверхность, примерно повторяющую обтекаемую сферу. Такая же выпуклая поверхность возникнет при обтекании любых других незаострённых тел.

Очень интересно! А она начинает (хоть чуть-чуть) сходиться за объектом?.. Или как у конуса (расходится до бесконечности)?..Материал объекта не играет при этом роли.

Вот вы уже второй человек (следом за Егором), кто говорит, что материал не играет роли. Однако ж.. если посмотреть на диффузию веществ/объектов/etc. в жидкости, то там материал очень даже играет... :)

Может быть, ещё не достигли некоего "предела" для текущих скоростей и люминиев?.. ;)отсоединённая головная ударная волна

Очень интересно! Спасибо!-

А она начинает (хоть чуть-чуть) сходиться за объектом?.. Или как

Нет, не сходится даже чуть-чуть. Воздух в заударной зоне (за ударной поверхностью) сходится при обтекании, а волновой фронт - это волновой процесс, а не обтекание. Нет причин ему сходиться за объектом. Схождение волновой поверхности за объектом означает сильное уменьшение скорости волнового фронта - а он движется со скоростью звука, не меньше.Однако ж.. если посмотреть на диффузию веществ/объектов/etc. в жидкости, то там материал очень даже играет... :)

Вы говорите об испарении вещества корпуса? Это при высоких температурах. Но это не сама по себе аэродинамика обтекания. Чтобы тут не грузить(да простит меня Егор Колесников), можно, например, дать ссылку -

https://www.popmech.ru/weapon/238047-boegolovka-chto-vnutri-i-kak-ona-rabotaet-posle-otdeleniya-ot-rakety/#part2

там немного рассмотрено обгорание боеголовки баллистической ракеты при входе в атмосферу, и газодинамические эффекты обтекания, возникающие при этом. Если что-то непонятно - можем рассмотреть детальнее.-

Вы говорите об испарении вещества корпуса?

Не-не-не! Если угодно, здесь скорее подразумевалось "сцепление" (материала корпуса с воздухом). Диффузия (или сдвиговое смещение) зависит от взаимодействия молекул материала и среды (в пределе можно перейти к целой поверхности). Судя по всему, больше экспериментируют с формой такой поверхности. И я лишь уточнил, почему не с материалом (который будет определять "сцепление"/"проскальзывание" с воздухом, а следовательно, и оптимальную геометрию). Впрочем, это всего лишь (моё) глупое предположение, т.с. человека со стороны. :)-

Понятно. Всё проще ))) Слой молекул газа (воздуха), прилегающий к поверхности тела - всегда неподвижный. Он намертво сцеплен с поверхностью тела. Прилегающий к поверхности слой не обтекает тело. Скорость течения на поверхности тела всегда ноль. Всё обтекание происходит за счёт смещения слоёв газа относительно других слоёв газа. А самый первый, контактирующий с телом слой молекул - неподвижен. Мёртвое сцепление, ноль проскальзывания.

Независимо от материала поверхности тела.

Поэтому и неважно для обтекания, из какого материала состоит поверхность.-

Слой молекул газа (воздуха), прилегающий к поверхности тела - всегда неподвижный. Он намертво сцеплен с поверхностью тела.

Понятно.

Когда давно (и в течение долгого времени) тоже считалось, что нулевой адсорбционный слой фиксирован и постоянен. Хотя.. потом оказалось, что это не совсем так. :)

Но спасибо за ответы!-

Все решения систем диффур, описывающих обтекание, исходят из нулевой скорости потока на поверхности. Результаты решений таких моделей описания течения стопроцентно согласуются с фактическими измерениями.

Ну и экспериментальные обдувки не показывают изменений картины обтекания даже на доли процента только из-за разности материала. Это элементарно проверяется в трубе: выточил - обдул - измерил. Разница полный ноль при любых течениях.

Не за что, на здоровье.)

-

-

-

-

То, о чём Вы пишете - вполне реально в "кумулятивных струях", так они и работают.

Полезное понятие - "температура торможения". Поскольку температура - мера кинетической энергии молекул, то налетающий на объект газ можно считать нагретым до температуры, соответствующей скорости потока газа.

Например, для самолёта, летящего под 3000км/час на высоте выше 10км, это будет порядка 300 градусов. И да, кромки крыла, фонарь и другие части, принимающие удар потока, разогреваются именно до таких температур.

Что же касается кумулятивной струи, то, когда температура торможения превышает температуру плавления (огрубляю для простоты), то материал начинает раздвигаться струёй, как будто она дует в жидкость. Хотя температура самой струи может быть при этом гораздо, гораздо ниже температуры плавления материала.

Что интересно, раздвигаемая "жидкость" может двигаться со скоростью, выше скорости звука в ней, и там, в металле, образуются "ударные волны".-

Что же касается кумулятивной струи, то, когда температура торможения превышает температуру плавления (огрубляю для простоты), то материал начинает раздвигаться струёй, как будто она дует в жидкость. Хотя температура самой струи может быть при этом гораздо, гораздо ниже температуры плавления материала.

Прошу прощения, но, возможно, не стоит применять такие газодинамические понятия, как температура торможения потока, к негазовым объектам и явлениям. Кумулятивная струя - не газовый поток. Это струйка меди или иного пластичного металла, из которого выполнена облицовочная воронка кумулятивного заряда (для создания такой металлической кумулятивной струи воронка и присутствует в конструкции заряда). Медная кумулятивная струя, диаметром 2-3 миллиметра, по сути медная проволока, только жидкая, совершает работу по созданию канала в материале (броневой стали, например, или граните). Оставляя своё омеднение поверхности бронебойного канала по всей его длине. Дело тут не в температуре торможения (это не газодинамическое взаимодействие, никакой газ здесь никак не взаимодействует с преградой), а в высокой плотности энергии, прилагаемой высокоскоростной струёй меди к преграде, при которой связи кристаллической решётки материала преграды (брони, гранита) разрушаются, и реализуется гидродинамическая модель взаимодействия.-

:-) Если Вы вдумаетесь, то увидите, что пишете ровно то же, что и я - но менее понятно для посторонних.

Кумулятивная струя - именно газогидродинамическая сущность, и модель с температурой торможения вполне корректна для иллюстративного описания.

И даже вариант с ударным ядром (а не чисто газовой кумулятивной струёй), который Вы описываете, тоже прекрасно иллюстрируется в "температурной" модели:

Энергии для закачки в струю полно, но на скорость струи есть свои ограничения, так что рост энергии ведёт только к увеличению её сечения. Это ограничивает возможности воздействия.

Но температура - это мера кинетической энергии. Поднять её можно не только за счет скорости, но и массы молекул в струе. Потому и используется облицовка и ударное ядро: это позволяет при той же скорости струи нарастить температуру торможения.

Как это обычно и бывает, для описания одной физической сущности можно строить разные модели. Обычно выбирают ту, по которой легче и точнее считать. Из "обычно" и проистекает заблуждение, что только она и верна. Так что могу повториться: для иллюстративных целей температурная модель понятнее и даже корректнее, потому что хорошо объясняет границу возникновения эффекта (когда температура торможения струи равна температуре плавления материала). В терминах "плотность энергии разрушает кристаллические связи" Вы замучаетесь это объяснять :-)-

:-) прошу прощения, но так вижу, в этих картинах. И тянет не только к ним самим, они понятны - но и к отчетливости их. Тут пара добавочных слов расходуется. Одновременно не вижу тут посторонних.) Каждый, кто пишете в теме - участник, а не посторонний. На мой взгляд. Поэтому снова чуть больше слова. На самом деле это лишь наблюдение в стиле "Я так вижу, сэр. Я смотрю с этих ракурсов, ими и оперирую.)".

Но, если что, прошу прощения за непонятное выражение мыслей.И даже вариант с ударным ядром (а не чисто газовой кумулятивной струёй), который Вы описываете,

1) Нет никакой "чисто газовой кумулятивной струи". Кумулятивная струя, пробивающая броню, состоит не из газа. Даже наполовину или на четверть. Бронебойность кумулятивного действия возникает на расстоянии порядка радиуса заряда от среза. Это бронебойное действие оказывает струя меди, без разрывов и иных включений. Струя вытягивается дальше, потом, с некоторых значений удлинения, постепенно разрушается на части. Пока сохраняется целостность медной струи - она оказывает штатное бронебойное действие, соответствующее проектному.

Здесь нет "чисто газовых кумулятивных струй" - и даже частично газовых. Только медная кумулятивная струя. Кроме неё, ничего с бронёй не взаимодействует бронебойным образом.

Дальнейшие аргументы надо как-то соотносить с этим?)

2) Я вариант с ударным ядром нигде не описывал.) Вы речь вели о кумулятивной струе - и я о кумулятивной струе. Только вы говорите, что она газовая, а я говорю, что нет, медная.

А ударное ядро это другое явление. Мы о нём до этого нигде ни слова.) Это отдельный медный компактный массив, по форме напоминающий картофелину, скорость которого на порядок ниже скорости кумулятивной струи, бронепробиваемость кратно меньше, а дальность многократно больше - десятки метров. Для его образования нужна не коническая воронка, а слабая параболическая вогнутость. Ядро - метательное явление. Оно и проламывает броню, примерно как пушечное ядро. Никакого кумулятивного режущего действия по броне кумулятивное ядро не оказывает. Оно кумулятивное только по способу своего образования, тогда как кумулятивная струя и режет броню особым, вышеописанным струйным способом. Но и то, кумулятивное действие для ядра - метательное, а не режущее, как для струи. Возникновения ядра и его работа - метательный процесс. Вот как недавно японцы по астероиду выстрелили кумулятивным ядром с расстояния сорока метров. Это не режущее действие струи. Совсем не оно.)))

Разве что, если в качестве чего-то приблизительно похожего, при выстреле кумулятивной струи можно отметить так называемый "пест", формируемый из задней части медной воронки, позади кумулятивной струи - компактное округлое тело с мелкий грецкий орех размером, с ярко выраженными следами течения металла. Это какое-то подобие кумулятивного ядра - по компактности и образованию при ударном воздействии на металлическую воронку. Но пест меньше кумулятивного ядра, образуется позади воронки, а не впереди неё, как кумулятивное ядро; и бронепробиваемостью не обладает.

Если вы подойдёте на полигоне к броневой мишени, которую обстреливают гранатомётами, то возле неё в радиусе нескольких метров найдёте валяющимися несколько пестов. Лежат обычно со стороны выстрела.

Так что про описания ядра вы мне приписываете напрасно.) Я его первый раз сделал тут абзацем выше.)Потому и используется облицовка и ударное ядро: это позволяет при той же скорости струи нарастить температуру торможения.

3) Это уж совсем никуда не годится.)) Во-первых, вы очевидно путаете кумулятивную струю и ударное ядро - не стоит этого делать, это ну совсем разные штуки; ударное ядро и возникает по-другому, хотя и при действии кумулятивного заряда (единственное общее место со струёй), и броню не режет, оно тут вообще ни к селу ни к городу, простите за выражение - мы говорим не о метательном действии (это про ядро), а о кумулятивном резании брони ( это про струю - подчёркиваю: медную!).

Наконец, при чём тут "температура торможения" медной струи? Это что вообще такое - температура торможения для жидкости? Для медной струи нет такого понятия. Если есть - приведите формулу, наконец, температуры торможения для медной проволоки. Что на что умножать? Или из чего корень? Или как? )-

Одновременно не вижу тут

ну, ладыпри чём тут "температура торможения" медной струи?

как при чём? :-) температура торможения имеет смысл при любом взаимодействии тел с ненулевой скоростью. Медь в струе ведёт себя как жидкость и уж тут температуру торможения можно рассматривать в полной мере. За счёт того, что медь несколько тяжелее воздуха, получается поднять температуру торможения или, что то же самое, загнать больше энергии в струю заданного сечения. Ровно потому от исходных решений с чисто газовыми кумулятивными струями (можете ознакомиться с историей вопроса) и перешли к облицовке воронки медью, а позже и к собственно ударному ядру.

Но, ещё раз - эта модель хороша для иллюстрации, а Вам, похоже, иллюстрация уже и не нужна. Так что можно закрывать вопрос.

-

-

-

-

-

-

Что интересно, раздвигаемая "жидкость" может двигаться со скоростью, выше скорости звука в ней, и там, в металле, образуются "ударные волны".

Что касается сверхзвуковых взаимодействий в твёрдых телах. При сверхзвуковом воздействии (силовом) на твёрдое тело материал тела не успевает отводить упругим образом прикладываемое и получаемое сжатие - он может это делать только со скоростью звука. Поэтому при сверхзвуковом воздействии нагрузка на материал, не отводимая из области воздействия, накапливается во фронте, практически сразу превышая все пределы прочности материала -и на сжатие, и на разрыв (растяжение). Материал дробится.

Именно это сверхзвуковое (по отношению к скорости звука в чугуне) воздействие ударной волны от детонации тротила разрывает на осколки корпус гранаты Ф-1, и все прочие толстые корпуса любых осколочных и осколочно-фугасных боеприпасов. Создание осколков - работа сверхзвуковой ударной волны. Всё бризантное (дробящее) действие обеспечивается сверхзвуковой скоростью ударной волны (для материала дробления): бризантность - это проявление сверхзвукового превышения ударной волны над скоростью звука в материале - в этом природа бризантного воздействия.

При воздействии ударной волны ядерного взрыва на корпус танка, если скорость волны в момент падения на танк превышает скорость звука в броне, танк дробится на мелкие фрагменты. Точно так же, при падении ударной волны на человека со скоростью, превышающей скорость звука в костях, происходит дробление костей на мелкие фрагменты.

Бризантным же действием, то есть сверхзвуковым по отношению к твёрдой породе, дробят скальные массивы горных пород, как при массовых взрывах на открытых участках, так и в шахтных формах. Порода дробится в том радиусе действия, в котором скорость ударной волны остаётся сверхзвуковой по отношению к данной породе. А за пределом перехода скорости волны на дозвуковую (для данной породы) порода уже не дробится.

Так что сверхзвуковые явления в твёрдых телах дело широко распространённое, и широко используемое практически.

При ещё бОльших уровнях плотности энергии твёрдое тело начинает вести себя гидродинамически, а с ростом плотности энергии и чисто газодинамически. Для этого плотность энергии в сверхзвуковой волне должна превышать уровень, необходимый для смятия кристаллической решётки материала - то есть превышать энергию его кристаллической решётки.

Например, при подземном ядерном взрыве, при воздействии ударной волны на прилегающие породы (именно ударной волны, а не теплового воздействия, то есть в той области, которая в этот момент отделена от плазмы взрыва слоем горной породы, но находится в достаточной близости от центра взрыва для проявления этих эффектов), в полной мере проявляется их сжимаемость, в том числе многократная - то есть в этой области горные породы, будучи твёрдым телом, ведут себя чисто и полностью газодинамически. При мощностях взрыва порядка 1-3 килотонн это происходит в радиусе 30-50 метров от точки взрыва в скважине. Далее, на расстоянии 70-100 м, модель становится полностью гидродинамической: сжимаемость грунта уже не проявляется, но наблюдается его гидродинамическое течение. Обе этих области - газодинамического и гидродинамического поведения твёрдого грунта - это области сверхзвукового воздействия с высокой плотностью энергии. Зона сверхзвукового воздействия простирается и далее, за эти области, вызывая механические разрушения грунтов ( нарушения целостности - трещины, разрывные смещения, и пр.) - до тех пор, пока скорость волны не упадёт ниже скорости звука в данных породах.-

и снова вы написали то же самое - но в другой модели, так что пришлось использовать много слов без внятного объяснения физики причины возникновения ударных волн в материале.

Правильные (безусловно!) расчётные модели далеко не всегда хороши для _иллюстрации_ физики процесса.-

и снова вы написали то же самое - но в другой модели, так что пришлось использовать много слов без внятного объяснения физики

И здесь же таки повторю тогда.) :-) прошу прощения, но так вижу, в этих картинах. И тянет не только к ним самим, они понятны - но и к отчетливости их. Тут пара добавочных слов расходуется. Одновременно не вижу тут посторонних.) Каждый, то пишет в теме - участник, а не посторонний. На мой взгляд. Поэтому снова чуть больше слова. На самом деле это лишь наблюдение в стиле "Я так вижу, сэр. Физику эту. Я смотрю с этих ракурсов, ими и оперирую.)". А объяснить не выходит) Так что, если что, прошу прощения за непонятное выражение мыслей. Ну а физику возникновения ударных волн в материалы как-то и не затрагивали вовсе. Внятную, по крайней мере. Где возник вопрос по ней и как звучит - проглядел, видимо.

-

-

-

-

Наверное, всё-таки не конус, а искажённая призма: чем больше скорость, тем больше искажения. И пирамида в каком-то (бесконечном? большом?) пределе... Для конуса, наверное, это тело должно быть фигурой вращения... :)всё-таки именно конус, потому как форма берётся по большому масштабу. Локально, от, скажем, передней кромки крыла, будет идти клин, но в отдалении это будет всё равно конус.

примерно так: http://avia-simply.ru/wp-content/uploads/2012/10/skachki.jpg

Это, строго говоря, не звуковой скачок, но звуковой выглядит в объеме аналогично.

Ударная волна формируется, когда самолет движется со скоростью выше звуковой, то есть когда число Маха превышает единицу.Я бы поправил - уже при М=1 формируется полноценная и полномасштабная ударная волна.

Локальные скачки уплотнения возникают на верхней поверхности крыла уже при М=0,85. При М=0,95 верхние скачки уходят в бесконечность, развиваясь в классическую поверхность Маха, и одновременно возникают локальные скачки на нижней стороне крыла.

Уход верхних скачков в бесконечность, то есть образование ударной волны, при М=0,95 связано с локальным ускорением обтекания на верхней поверхности крыла (из-за этого ускорения и создаётся подъёмная сила на дозвуковом режиме): там [местная] скорость обтекания уже превышает М=1.

А уже когда сам самолёт движется со скоростью ровно М=1, возникает полноценная ударная поверхность - конус Маха вырожден в плоскость, но ударная поверхность налицо, с полноценным скачком давления.

Также можно отметить (в качестве добавления), что на фото видны не только ударные волны, но и зоны разрежения, раскрашенные жёлтым цветом. Они возникают и протягиваются от мест разворота сверхзвукового потока вокруг точки обтекания им. Что и отлично видно на фотографии - поток разворачивается в зоне перехода носового конуса самолёта в фюзеляж, сразу за кромками воздухозаборника, и а также при обтекании законцовок крыльев и стабилизаторов ( киля тоже, это видно на нижнем фото)

Ещё можно отметить мелкие конусы Маха, возникающие вокруг реактивной струи - особенно хорошо их видно на нижней чёрно-белой фотографии. Почему они вообще там возникают ( ведь это же просто воздух) и почему их несколько? Это следствие того, что в данный момент реактивная струя имеет сверхзвуковую скорость истечения. Сверхзвуковая скорость струи - следствие форсажного режима; иначе, без форсажа, Т-38 не может развить сверхзвуковую скорость (как и большинство сверхзвуковых истребителей).

Сверхзвуковая струя, покидая сопло, тормозится в окружающем воздухе до дозвуковой скорости. При этом в струе возникает система скачков уплотнения - той же самой природы, что и основная картина конусов Маха. Эти скачки уплотнения идут друг за другом в виде ряда светлых пятен, делая струю визуально полосатой. И вот при обтекании этих сверхзвуковых уплотнений в струе, сверхзвуковым же набегающим потоком, и возникают эти слабые, но хорошо видимые конусы Маха. Набегающий сверхзвуковой поток воспринимает эти уплотнения в струе как препятствия, и так же и реагирует, как на конструкцию самолёта - но поскольку препятствия "не столь твёрдые", то и конусы Маха возникают слабые.

Причём видно, как с удалением от сопла эти конусы становятся чаще - потому что тормозящаяся струя теряет скорость, и расстояние между её уплотнениями уменьшается, уменьшая и расстояние между возникающих на них конусах Маха.

Ну и, наконец, на нижнем чёрно-белом фото видно закрутку реактивной струи. Вращение реактивной струи - не полезное явление, потому что скорость вращения никак не работает на создание реактивной тяги. Поэтому после турбины, которая вращается обтекающим её потоком, возникающую из-за этого закрутку потока исправляют специальной системой неподвижных лопаток за турбиной - ими "выравнивают поток". И поток выходит из сопла ровным, без закрутки. Почему же на фото отчётливо видна слабая закрутка струи? У неподвижного самолёта ( стоящего на земле) её не будет. Наблюдаемая на фото закрутка - проявление силы Кориолиса: значит, самолёт летит в таком направлении, что сила Кориолиса проявляется возникающей и чётко набюлюдаемой закруткой его реактивной струи.

Егор, спасибо за интересные фото.

-

Спасибо за столь развернутые комментарии. Про гул исправили, картинку с сайта обрезали. Остальное, как мне показалось, выходит за границы рассматриваемой темы, все-таки материал должен быть понятен максимально широкому кругу читателей.

-

Убрал ставшие ненужными комментарии. )) И этот позже уберу.

Тема сверхзвуковых ударных волн весьма интересна и многообразна. Правильно что вы её затронули. Давайте ещё пару статей. )) Не только самолёты летают со сверхзвуковой скоростью. А иные аппараты именно за счёт ударных поверхностей Маха как раз и летают. ))

-

Последние новости

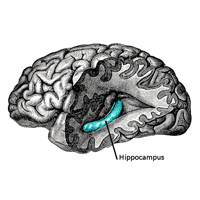

Распространение звуковых волн, создаваемых самолетом при разных соотношениях его скорости и скорости звука. М — число Маха. Слева — скорость самолета меньше скорости звука (M<1). В центре — самолет движется со скоростью звука (M=1). Справа — самолет движется со сверхзвуковой скоростью (M>1); человек на земле слышит хлопок в тот момент, когда до него доходит ударная волна (образующая конуса Маха). Рисунок с сайта sciencedebate2008