Двойники комаров из янтаря

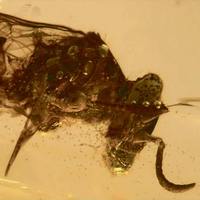

«Не зверь, не птица, а нос как спица. Кто его убьет, тот кровь свою прольет...». Если бы вам загадали эту загадку про комара в середине мелового периода, то я бы не советовал спешить с ответом. Наряду с настоящими кровососущими комарами в те времена существовали насекомые, очень похожие на комаров по внешнему облику и повадкам, но относящиеся не к двукрылым (Diptera), а к другому отряду — скорпионницам (Mecoptera). Одно из таких насекомых, принадлежащее к роду Parapolycentropus, представлено на этой фотографии. Оно было найдено в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет. Сходство с комарами параполицентропусам придает не только «нос-спица», но и двукрылость с длинноногостью, а также растягивающееся брюшко, предназначенное для поглощения больших объемов жидкой пищи. В случае с параполицентропусами и комарами можно в очередной раз убедиться, что неродственные организмы, ведущие один и тот же образ жизни, зачастую обладают очень похожим набором признаков (это явление называют конвергенцией).

В каждом учебнике биологии говорится об акулах, ихтиозаврах и дельфинах, которые, приспосабливаясь к водной стихии, независимо друг от друга приобрели сходство в очертаниях тела. Однако среди членистоногих можно найти не менее яркие примеры конвергентной эволюции. Если говорить о насекомых «комариного облика», то они могли появиться еще задолго до первых двукрылых, древнейшие остатки которых датируются верхним триасом. А именно, ученые отмечают внешнее сходство между комарами и некоторыми пермскими диафаноптерами (Diaphanopterodea) — вымершим отрядом насекомых с хорошо развитыми хоботками. Считается, что диафаноптеры, подобно своим родичам палеодиктиоптерам и мегасекоптерам, прокалывали семязачатки древних растений, но нельзя исключать, что отдельные виды с хрупким тельцем и длинными ногами использовали свой хоботок и в менее благовидных целях, благо что попить тепленькую кровь тогда можно было на каждом шагу, принимая во внимание обилие звероящеров (терапсид) — предков млекопитающих.

Впрочем, все это лишь догадки. По-настоящему убедительных двойников комаров мы встречаем гораздо позже — в лице меловых скорпионниц. Надо сказать, что скорпионницы — это вероятный предок двукрылых. Поэтому неудивительно, что именно среди них возникли продвинутые комароподобные формы — это была как бы попытка второй раз пройти по тому же пути, который ранее, в конце триаса, привел к возникновению настоящих комаров. Но, как гласит известное изречение, второй раз история повторяется в виде фарса. Комароподобные скорпионницы, пережив кратковременный расцвет, быстро сошли со сцены. Собственно, единственное место, где мы с ними встречаемся, — это бирманский янтарь. Там найдены сотни параполицентропусов, так что это совсем не редкость — у китайских янтарных дилеров их можно купить за совершенно смешные деньги через eBay. А недавно в бирманском янтаре обнаружили и второй род комароподобных скорпионниц, который получил название Dualula. В отличие от крошечных параполицентропусов, длина крыла которых составляет 2–4 мм, прямо как у современных комаров, дуалулы — это уже гораздо более внушительные создания с сантиметровыми крыльями, и попадаются они гораздо реже.

Хоботки самки (слева) и самца (справа) скорпионниц Parapolycentropus, найденных в бирманском янтаре. Хорошо видны две ребристые створки — галеа (см. Galea) — и заостренный стилет (гипофаринкс). Фото © Александр Храмов

Вне зависимости от родовой принадлежности общий план строения у бирманских комароподобных скорпионниц примерно одинаков. Во-первых, в отличие от обычных скорпионниц, у которых нормально развиты обе пары крыльев, у параполицентропусов и дуалул задние крылья полностью утрачены. Благодаря этому их полет стал более маневренным, точь-в-точь как у настоящих двукрылых, что облегчало поиск жертвы. Во-вторых, у комароподобных скорпионниц имелся колюще-сосущий хоботок. Он состоял из острого и жесткого центрального стержня, спрятанного в чехол из двух ребристых половинок — эдакий меч в ножнах. Считается, что стержень («меч») образовался из гипофаринкса, непарного склеротизованного образования в ротовой полости, а створки чехла — из пары галеа (см. Galea), наружных максиллярных пластинок. Хоботок кровососущих комаров образован из других элементов и устроен сложнее, но общий принцип его организации точно такой же: в нем тоже есть наружный чехол (только цельный, а не двустворчатый), в который вложены колющие стилеты — только не один, а сразу шесть.

Схема строения головы и хоботка комароподобной скорпионницы Parapolycentropus из бирманского янтаря. Вид сверху (A) и снизу (B), С–E — две галеа по краям и гипофаринкс в центре, F — гипофаринкс в поперечном разрезе. Food channel — пищевой канал, serration — зубец. Рисунок из статьи D. Grimaldi, M. A. Johnston, 2014. The long-tongued Cretaceous scorpionfly Parapolycentropus Grimaldi and Rasnitsyn (Mecoptera: Pseudopolycentropodidae): New Data and Interpretations

Внутри колющего гипофаринкса комароподобных скорпионниц пролегал пищевой канал, по которому жидкость засасывалась в ротовую полость (у комаров роль всасывающей трубки играет лабрум — один из шести стилетов). Снаружи гипофаринкс был покрыт зубцами, которые позволяли пропиливать покровы добычи. Такие зубцы присутствуют и на максиллярных стилетах кровососущих комаров, но лишь у самок. У самцов, питающихся нектаром, стилеты не зазубрены, а сам хоботок укорочен и упрощен. Напротив, у параполицентропусов (и, по-видимому, у даулул) половые различия в строении хоботка не выражены, так что рацион самцов и самок, скорее всего, был примерно одним и тем же. Впрочем, о содержании этого рациона приходится догадываться по косвенным уликам — никаких прямых свидетельств на этот счет найдено не было. В бирманском янтаре иногда попадаются параполицентропусы с раздувшимся брюшком, но нужно дальнейшее изучение, чтобы определить, содержится ли в нем прижизненная трапеза или же это посмертное вздутие.

Схема строения хоботка современного кровососущего комара (Culicidae). А — вид сверху, B — поперечный срез. Помимо непарного гипофаринкса у комаров имеется еще две пары стилетов, мандибулярные и максиллярные, а также лабрум (верхняя губа), представляющий собой заостренную на конце трубку для всасывания крови. Весь этот пучок из шести стилетов упакован в лабиум (нижнюю губу), играющий роль чехла. Рисунок с сайта wiki.bugwood.org

Согласно одной из версий, комароподобные скорпионницы питались не кровью позвоночных животных, а гемолимфой своих собратьев-насекомых. На это указывают хорошо развитые коготки на средних и задних лапках параполицентропусов. Похожие коготки можно увидеть у некоторых ныне живущих хищных мокрецов, которые атакуют рои мелких двукрылых и поденок, выхватывая оттуда жертву и затем высасывая ее. Прочие мокрецы, как известно всякому, кто был в тайге, предпочитают кровь млекопитающих — считается, что мокрецы-энтомофаги произошли от таких кровососущих предков. Параполицентропусов и особенно более крупных дуалул легко можно представить себе в роли таких воздушных охотников. Но вот для современных скорпионниц, среди которых преобладают сапрофаги и растительноядные виды, подобное поведение не характерно.

Единственные ныне живущие хищные скорпионницы — это комаровки (Bittacidae). Свешиваясь с травы, они хватают пролетающих насекомых длинными задними и средними ногами (см. картинку дня Галантные комаровки). Но, несмотря на свое русское название и некоторое сходство с комарами-долгоножками, в плане «комариности» комаровки уступают своим меловым сородичам — у них сохранилось четыре крыла, а полноценный хоботок так и не возник. Правда, мандибулы комаровок сильно удлинены и похожи на лезвия ножниц — это нужно для измельчения добычи изнутри. Но все равно их ротовой аппарат гораздо ближе к предковому грызущему типу и не идет ни в какое сравнение с очень продвинутым хоботком параполицентропусов и дуалул, из которого исчезли все «лишние» элементы.

Так что если рассматривать энтомофагию комароподобных скорпионниц как рабочую гипотезу, остается неясным, зачем им понадобилось настолько сильно видоизменять свои ротовые части. Поедать пойманных насекомых можно и обычными челюстями — а вот при кровососании без хоботка действительно не обойтись. Длина хоботка параполицентропусов, как правило, не превышает одного миллиметра (в отдельных случаях она достигает 1,3 мм). У дуалул хоботки были 2–3-миллиметровыми. Теоретически, такими хоботками можно было проколоть тонкую кожу какого-нибудь мелового млекопитающего, но вот для протыкания ороговевших покровов динозавра они были бесполезны.

С другой стороны, хоботком удобно пить нектар. Сосущие хоботки, пригодные для такого рода пищи, были и у других представителей вымершего семейства Pseudopolycentropodidae, к которому относят параполицентропусов (род Dualula при первоописании поместили в отдельное семейство Dualulidae, но это не выглядит очень обоснованным, учитывая его сходство с Parapolycentropus). Но у всех прочих Pseudopolycentropodidae хоботки не содержат колющих элементов. Если бы параполицентропусы с дуалулами пили исключительно нектар, то зачем тогда они вооружились зазубренным гипофаринксом? А вот нектарофагия в сочетании с кровососанием — это гораздо более правдоподобная версия.

Скорпионница Parapolycentropus из бирманского янтаря в окружении пыльцы Cycadopites. На графике (с) треугольниками отмечены длина и ширина отдельных пыльцевых зерен. Стрелками на f, g, i, j обозначено расположение пыльцевых зерен. Фото из статьи X. Lin et al., 2019. Life habits and evolutionary biology of new two-winged long-proboscid scorpionflies from mid-Cretaceous Myanmar amber

Например, современные двукрылые кровососы, включая самок комаров, часто дополняют свой рацион нектаром: предварительная подзаправка сахарами необходима для работы крыловой мускулатуры. Комароподобные скорпионницы в перерыве между охотой или кровосанием также могли посещать цветковые растения и шишки вымерших голосеменных, высасывая оттуда сладковатые выделения. В пользу этого предположения говорит россыпь пыльцевых зерен, найденная в янтаре рядом с одним из параполицентропусом и относящаяся к формальному роду Cycadopites. Пыльцу такого типа производили беннеттитовые, саговниковые и некоторые другие голосеменные.

Напившись и наевшись досыта, параполицентропусы и дуалулы начинали роиться в поисках брачных партнеров, подобно современным двукрылым: сохранились куски янтаря, которые заполнены этими насекомыми, — вероятно, такие «братские могилы» представляют собой незадачливый рой, в порыве любовной страсти угодивший в близлежащий натек смолы (см. картинку дня Рой комаров-звонцов).

Реконструировать функции специализированных органов вымерших организмов — все равно что гадать о предназначении построек, оставшихся от исчезнувших цивилизаций. Как использовался Стоунхендж? Он представлял собой рынок, храм, древнюю обсерваторию — а может быть, все вместе? По сути, любой хоботок древнего насекомого — это такой же вызов для науки. Как правило, в таких случаях вопросов больше, чем ответов, — но всегда остается надежда, что новые находки прольют дополнительный свет на тайны прошлого.

Фото © Александр Храмов.

Александр Храмов

Дары бирманского янтаря

-

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки -

28.02.2020Древний клоп с огромными антеннамиАлександр Храмов • Картинки дня

28.02.2020Древний клоп с огромными антеннамиАлександр Храмов • Картинки дня

-

17.12.2019Паразиты-«пухоеды» донимали динозавров еще в меловом периодеАлександр Храмов • Новости науки

17.12.2019Паразиты-«пухоеды» донимали динозавров еще в меловом периодеАлександр Храмов • Новости науки

-

15.11.2019Древнейшие насекомые со следами пыльцы покрытосеменных найдены в бирманском янтареАлександр Храмов • Новости науки

15.11.2019Древнейшие насекомые со следами пыльцы покрытосеменных найдены в бирманском янтареАлександр Храмов • Новости науки

-

28.08.2019Хоботковые сетчатокрылые из бирманского янтаря были участниками неудачного эволюционного «эксперимента»Александр Храмов • Новости науки

28.08.2019Хоботковые сетчатокрылые из бирманского янтаря были участниками неудачного эволюционного «эксперимента»Александр Храмов • Новости науки

-

22.07.2019Двойники комаров из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

22.07.2019Двойники комаров из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

16.06.2019Необычные заключенные бирманского янтаряМаксим Борисов • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

16.06.2019Необычные заключенные бирманского янтаряМаксим Борисов • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

-

17.05.2019Аммонит в янтареАлександр Храмов • Картинки дня

17.05.2019Аммонит в янтареАлександр Храмов • Картинки дня

-

31.01.2019Многоножки с хоботкамиАлександр Храмов • Картинки дня

31.01.2019Многоножки с хоботкамиАлександр Храмов • Картинки дня

-

24.01.2019Мантиспиды, истребители паучьих яицАлександр Храмов • Картинки дня

24.01.2019Мантиспиды, истребители паучьих яицАлександр Храмов • Картинки дня

Комароподобная скорпионница Dualula из бирманского янтаря. Фото © Александр Храмов