Жертва высокой кухни

На фото — поющий самец садовой овсянки (Emberiza hortulana). Песня этого вида похожа на песню обыкновенной овсянки, но отличается «скрипучестью» и меньшим количеством слогов. Пение обыкновенной овсянки традиционно передают как «Мужик-мужик, сено вези-иии» (послушать), а садовой — как «Сиди-сиди-сиди до-ома-а» (послушать).

Многие из тех, кто интересуется птицами и охраной природы, знают о печальной судьбе овсянки-дубровника (Emberiza aureola) — яркоокрашенной певчей птицы, которая не так давно была широко распространена от Финляндии до Камчатки. Всего за несколько десятилетий массовая охота на мигрирующих дубровников на востоке Китая, в сочетании с некоторыми другими факторами, сократила популяцию вида на 80–90% (см. картинки дня Последние гнезда дубровника в Европе и Первый дубровник с геолокатором). Сходное, но менее масштабное падение численности переживает другой некогда обычный вид овсянок — овсянка-ремез (Emberiza rustica), которая также зимует в Юго-Восточной Азии и добывается местными жителями ради еды. Однако аппетит к певчим птицам проявляют не только жители Китая, но и европейцы. Доказательство этому — история садовой овсянки (Emberiza hortulana).

Эта небольшая птица из семейства овсянковых (Emberizidae) обитает по всему северу Евразии, от Испании на западе до Скандинавии на севере и Монголии на востоке. В южной части ареала садовая овсянка населяет Закавказье, Турцию, север Ирака и Ирана. Кроме того, изолированная популяция вида есть в Алжире.

Зиму садовые овсянки проводят в Африке, к югу от Сахары — однако птицы, которые путешествуют на юг через Западную Европу, рискуют не добраться до места назначения. Дело в том, что во Франции этот вид издавна отлавливают во время миграций с помощью сетей и ловушек и используют для приготовления знаменитого деликатеса. По-французски он называется так же, как сама садовая овсянка, — ortolan, то есть «садовник». Из французского это слово перешло и в другие европейские языки, в том числе английский (по-английски садовая овсянка называется ortolan bunting).

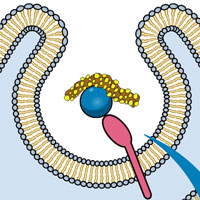

Подготовка пойманных овсянок к употреблению по жестокости лишь немногим уступает приготовлению фуа-гра. Птиц несколько недель держат в темной коробке или клетке и принудительно кормят зерном, в первую очередь просом (также в качестве корма иногда упоминают инжир и изюм). В некоторых случаях их просто ослепляют — по крайней мере, такая практика была распространена в прошлом. Темнота (аналог укорочения светового дня в естественных условиях) запускает у овсянок механизм подготовки к миграции — усиленное питание и накопление жира, в результате чего они быстро увеличивают свой вес в несколько раз.

Подготовленных таким образом птиц живьем бросают в емкость с арманьяком, где они тонут и маринуются. Затем овсянок жарят в течение восьми минут и, если перья не сгорели, ощипывают, после чего подают к столу.

Приготовленные садовые овсянки. Поедание ортоланов давно превратилось в сложный ритуал, участники которого впадают в почти религиозный экстаз. Однако почему из всех певчих птиц именно садовые овсянки стали деликатесом? Скорее всего, причина не в их выдающихся вкусовых качествах, а в легкости, с которой этот вид можно добывать во время осенних миграций, и его способности быстро накапливать большие количества жира, необходимого для путешествия через Сахару. Фото с сайта quora.com

Согласно укоренившемуся ритуалу, ортоланы едят еще горячими — птиц берут за голову, кладут в рот и съедают целиком, оставляя только клюв и крупные кости. Традиция, восходящая к XVIII веку, предписывает во время трапезы накрывать голову салфеткой или полотенцем. Эту часть ритуала объясняют по-разному: салфетка либо удерживает аромат блюда, либо позволяет незаметно выплюнуть кости, либо прячет лицо гурмана от бога, который, очевидно, не одобряет поедание певчих птиц.

Гурманы на юго-западе Франции едят ортоланов, прикрываясь салфетками. Это частный ужин, так как в ресторанах подавать это блюдо запрещено. Фото с сайта nytimes.com

Гурманы, отведавшие ортолан, с восхищением описывают вкусовые качества этого блюда. Например, британский телеведущий Джереми Кларксон назвал его «фантастическим». А знаменитый американский шеф-повар Энтони Бурден в предисловии к своей книге «Мясо с кровью» дал деликатесу более развернутую и поэтичную характеристику: «С каждым проглоченным кусочком, сдавливая зубами тонкие косточки, слои жира, мяса, кожи, внутренностей, я ощущаю самые разные тонкие, старинные вкусы — фиги, арманьяка, темного мяса». Впрочем, даже он признал, что острые птичьи кости легко могут поранить рот едока.

Ортоланы неоднократно появлялись на американском и британском телевидении в качестве дорогого запретного лакомства, доступного лишь избранным богачам. Только за последние годы садовых овсянок готовили, ели или просто упоминали в таких сериалах, как «Миллиарды», «Бруклин 9-9», «Виктория», и даже в мультсериале «Американский папаша!». В знаменитом сериале «Ганнибал» садовых овсянок едят в одиннадцатой серии второго сезона, отрывок из которой вы видите. Вопреки традиции, персонажи не укрывают лица салфетками. Создатели сериала отмечают, что во время съемок ни одна птица не пострадала — ортоланов для «Ганнибала» сделали из марципана

По некоторым сведениям, садовых овсянок на территории Франции ловили и ели начиная со времен Римской империи. За много веков ортоланы стали важной частью не только французской кулинарии, но и местной культуры в целом. Тем не менее на рубеже XX и XXI веков знаменитый деликатес оказался вне закона. Чиновники европейских стран, обеспокоенные снижением численности садовых овсянок, в 1979 году включили этот вид в Директиву по охране диких птиц, что означало полный запрет на изъятие из дикой природы и продажу. Спустя двадцать лет, в 1999 году, к запрету неохотно присоединилась Франция. К сожалению, этот запрет почти не соблюдался: по расчетам исследователей, в течение последующих лет ежегодно отлавливалось по 50 000 птиц. В 2007 году закон ужесточили, установив максимальный штраф за его нарушение в размере 6000 евро. Полностью уничтожить черный рынок ортоланов не удалось, однако количество ежегодно отлавливаемых птиц снизилось до 15 000–30 000.

Учитывая славу и долгую историю ортоланов, неудивительно, что повара и гурманы не спешат отказываться от этого блюда. Например, уже упомянутый Энтони Бурден назвал его «великим делом» и «святым Граалем с точки зрения шеф-повара». В «Мясе с кровью» Бурден в красках описал приготовление и поедание садовых овсянок, но предпочел закрыть глаза на сокращение численности вида, упомянув его лишь в одном предложении. Французские шеф-повара, в том числе из мишленовских ресторанов, неоднократно пытались добиться смягчения запрета, чтобы вернуть ортоланы в меню своих заведений, — но всякий раз безуспешно. Единственное, что им остается, — попытаться приготовить веганские ортоланы по рецепту, который предлагает Научная галерея в Дублине.

Типичное местообитание садовой овсянки — зарастающий склон речной долины. Этот вид предпочитает сухие открытые биотопы с отдельными кустарниками и деревьями, в том числе степи, поля и опушки лесов. А вот густых лесов и садов эта овсянка, вопреки названию, избегает. Это далеко не единственный случай, когда укоренившееся название птицы не соответствует его экологическим предпочтениям. Интересно, что в некоторых регионах России в XIX веке птицеловы называли садовых овсянок «полевыми», однако это более корректное название не прижилось. Фото © Сергей Коленов, долина реки Рыкша, Чувашская Республика, 1 июня 2019 года

Следует отметить, что, в отличие от дубровников, главная причина сокращения численности садовой овсянки — вовсе не охота. Подобно чибисам (Vanellus vanellus), полевым жаворонкам (Alauda arvensis) и многим другим европейским видам птиц, населяющим открытые местообитания, садовые овсянки в первую очередь страдают от развития сельского хозяйства. Чрезмерное использование пестицидов, распашка земель и распространение монокультур не оставляют им места для гнездования и лишают кормовой базы. В результате численность луго-полевых птиц, включая садовых овсянок, снижается в Европе быстрее, чем какой-либо другой экологической группы пернатых.

Тем не менее изъятие охотниками 30 000 особей в год — ощутимая потеря для вида, численность которого в Западной Европе за прошедшие 40 лет уже сократилась более чем на 80%. В первую очередь это касается птиц из изолированных популяций, гнездящихся в Скандинавии, Финляндии и странах Балтии, которые летят на зимовку в Западной Африке через Францию и в первую очередь попадают в сети охотников. Именно в этих регионах наблюдается самое серьезное падение численности садовых овсянок — например, в Норвегии в 2016 году было отмечено всего 16 поющих самцов, хотя еще в 1990-х годах их было 250. По расчетам орнитологов, хотя прекращение охоты само по себе не спасет северные популяции вида, оно значительно увеличит их шансы на выживание.

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) — более многочисленный родственник садовой овсянки. Громкую песню этой птицы слышал, наверное, каждый житель Европейской России, хоть раз выезжавший за город или на дачу. Между тем, в Западной Европе численность вида снижается, в основном из-за чрезмерного использования пестицидов и уничтожения среды обитания. Фото © Сергей Коленов, долина реки Рыкша, Чувашская Республика, 1 июня 2019 года

Российские садовые овсянки мигрируют в Африку восточным путем — через Турцию и Ближний Восток, а значит, французские гурманы им не угрожают. Но всё равно их путь пролегает по странам (вроде Ливана и Египта), жители которых массово охотятся на большинство перелетных птиц. Впрочем, пока в Европейской России садовая овсянка остается обычным видом. Хотя в некоторых регионах было отмечено снижение численности, в других она, наоборот, росла или оставалась стабильной.

Несмотря на многочисленные угрозы и резкое сокращение численности вида в Западной Европе, Международный союз охраны природы (IUCN) относит садовую овсянку к таксонам наименьшего риска (Least Concern, LC). Причина в том, что у вида все еще огромный ареал и достаточно высокая численность — от 8 до 18 млн особей. Тем не менее, как показывает пример дубровника, даже самый распространенный вид может перейти в категорию угрожаемых всего за несколько лет.

В Евразии обитает еще два вида овсянок, которые очень похожи на садовую, но отличаются деталями окраски, песней и экологическими предпочтениями. На фото представлена молодая особь скальной овсянки (Emberiza buchanani), населяющей сухие предгорья и горы высотой до 2000–2700 метров от Каспийского моря до Монголии и зимующей в Южной Азии. У другого сходного вида, красноклювой овсянки (Emberiza caesia) более узкий ареал — Греция, Кипр и средиземноморское побережье Турции и Леванта. Фото © Сергей Коленов, Талдыкорган, Казахстан, 30 августа 2016 года

К сожалению, садовая овсянка — далеко не единственная певчая птица, ставшая деликатесом в странах Европы. Например, в рестораны Италии ежегодно импортируются десятки тысяч воробьиных птиц, незаконно добытых в Восточной Европе и на Балканах. А на Кипре традиционным блюдом считается амбелопулия — маринованные, жареные или вареные певчие птицы. Чаще всего это славки-черноголовки (Sylvia atricapilla) и зарянки (Erithacus rubecula), которых отлавливают с помощью сетей или клея, приманивая записями голосов.

Кипр — узкое место на пути миграции перелетных птиц из Европы в Африку и обратно, поэтому «улов» местных охотников может составлять около 2 млн птиц ежегодно. Это ощутимый урон, особенно для популяций охраняемых видов, которые отлавливаются и поедаются наравне с обычными. Несмотря на то что охота на певчих птиц на Кипре запрещена с 1974 года, браконьерство здесь процветает — в основном благодаря ресторанам, готовым платить ловцам по 5 евро за птицу. Успехи природоохранных организаций в борьбе с черным рынком амбелопулии скромны, ведь за спиной охотников и рестораторов стоят бизнесмены, коррумпированные чиновники и организованная преступность.

Фото © Сергей Коленов, долина реки Рыкша, Чувашская Республика, 25 мая 2019 года.

Сергей Коленов

-

Всего за несколько десятилетий массовая охота на мигрирующих дубровников на востоке Китая, в сочетании с некоторыми другими факторами, сократила популяцию вида на 80–90%

Китайцы жрали дубровников, ловя сетями на зимовках, пару тысяч лет, и никто особо по поводу численности не загонялся.

Численность начала падать лет 30 назад.

Вывод: ессно, виноваты злые китайцы!

Особенно они стали виноваты после того, как в европках распахали поймы, а в России - наоборот, что прикольно - луга в 90е начали зарастать кустами ввиду отсутствия сенокоса...

Ещё прикольнее: до 19века дубровник вообще был сугубо азиатским видом, западнее Урала считался залётным. Т.е. вид резко расширил ареал на запад, теперь этот ареал, судя по всему, сжимается обратно.

Ужос-ужос.

Но - да: самое главное - назначить виноватого. Всякие там волны жизни, естественные изменения климата и биоты - злонамеренная ересь. Эволюцию придумали черти в целях изничтожения всего живого.-

Давайте по пунктам:

1) Численность населения Китая и масштабы отлова дубровников в последние десятилетия заметно выросли, так что традиционный промысел перестал быть устойчивым.

2) До "Европок", исключая Финляндию, дубровник в XIX веке так и не дошел. Зарастание пойм и потеря лугов из-за гидростроительства в Европейской России проходят под пунктом "и ряд других факторов".

3) Численность вида упала не только в Европейской России, куда вид заселился совсем недавно, но и на юге Сибири и Дальнего Востока, где он жил задолго до начала экспансии на запад.

4) К сожалению, дубровнику посвящено уже две "Картинки дня", так что у меня нет возможности развивать в данном тексте масштабную дискуссию о причинах его вымирания. Основные научные публикации об этом виде рассматривают отлов в Китае в качестве основной проблемы.

Коллеги обещают в ближайшее время опубликовать статью с обзором альтернативных гипотез - вот тогда можно будет о чем-то говорить. Пока же я полагаю достаточным указать "мейнстримную" гипотезу и дать ссылки на две другие "Картинки дня", в которых ситуация с этим видом обрисовывается более полно.

Возможно, в ближайшие годы сторонникам альтернативных объяснений удастся опровергнуть "китайскую" гипотезу. Однако даже в этом случае охота в Китае останется важным фактором сокращения вида, а борьба с ней - важным фактором его выживания. Примерно как с садовой овсянкой. На нее тоже охотились сотни лет, но когда сельскохозяйственные практики изменились, охота стала угрожать ее выживанию - хотя сама по себе главным фактором вымирания вида она не является.-

но когда сельскохозяйственные практики изменились, охота стала угрожать ее выживанию

Тащемта, практика не изменилась. Изменился её "состав". Напр., неоникотиноиды... :)

И, ещё, мне показалось странным: если французским шеф-поварам вот так чешется, что прям невтерпёж, то почему они не выращивают птичек (этих или аналогов) искусственно?.. Спрос же есть...-

если французским шеф-поварам вот так чешется, что прям невтерпёж, то почему они не выращивают птичек (этих или аналогов) искусственно?

Да, это довольно странно. Думаю, выращивать их просто сложнее, чем поймать. Овсянки - не куры, они не будут давать потомство круглый год, так что продуктивность не очень высокая. Кроме того, чтобы их развести, нужно их поймать и содержать, а это незаконно. Возможно, запрету стоило быть более гибким и разрешить употреблять ортоланы из овсянок, выращенных в неволе, но власти, видимо, решили, что легче будет полностью уничтожить эту практику. Ее же критиковали не только из-за сокращения численности диких птиц, но из-за жестокого процесса подготовки употреблению, как и фуа-гра.

-

-

-

Коллеги обещают в ближайшее время опубликовать статью с обзором альтернативных гипотез

Очень было бы интересно.

Дубровник же зимует далеко не только в Китае, он и во Вьетнаме есть, и в Камбодже, и до Индии.

Потому что пока получается -На нее ... охотились сотни лет, но когда сельскохозяйственные практики изменились, охота стала угрожать ее выживанию - хотя сама по себе главным фактором вымирания вида она не является.

- упала соломинка, и сломала хребет верблюду.

Мне, собственно, очень не нравится тенденция назначения виноватых.

Лезть глубоко в экологию и историю неохота, и за констатацию естественных причин снижения численности можно и огребсти от левоориентированного политкорректного сообщества, потому - во всём виноват чубайс.

Мне попадались, например, вполне подтверждаемые данные о снижении общей численности насекомых по тем же европкам. И наши энтомологи говорят то же самое, хотя и "по ощущениям".

Т.е. волна пошла вниз, и вполне закономерно, что инсектофаги пойдут туда же.

Пока что всё, что я читаю о дубровнике, сводится к колебанию численности и сокращению ареала, по разным причинам. Но эти выводы неизменно сопровождаются анафемами в адрес охоты в Китае.

В Южной Европе, кстати, охота на певчую мелочь абсолютно традиционна, а сколько её душат в Африке, по-моему, даже никто толком не считал. Лично в Алжире когда-то наблюдал на базаре бочки с солёными птичками...почему они не выращивают птичек (этих или аналогов) искусственно?

Подозреваю, что актуальность м.б. высока при условии халявного предложения.

Выращивать промышленно насекомоядных птичек будет куда как недёшево, с учётом необходимой подготовки производителей и реального выхлопа.-

Очень было бы интересно.

Если не забуду, отправлю сюда в комментарии, когда выйдет. Вам же приходят на почту уведомления? Правда, пока не знаю, когда именно опубликуются, возможно, не очень скоро.Дубровник же зимует далеко не только в Китае, он и во Вьетнаме есть, и в Камбодже, и до Индии.

Предполагается, что в Китае расположено "узкое место" миграции, где птицы останавливаются перед дальнейшим броском на юг. Но миграции вида только начинают изучать.Мне, собственно, очень не нравится тенденция назначения виноватых.

Это скорее не назначение виноватых, а поиск причин, на которые можно повлиять. То есть не "покайтесь, злые китайцы", а "давайте ликвидируем черный рынок торговли редким видом". Собственно, в Китае и пытаются этим заниматься местные организации.Мне попадались, например, вполне подтверждаемые данные о снижении общей численности насекомых по тем же европкам. И наши энтомологи говорят то же самое, хотя и "по ощущениям".

Да, в основном это связывают с применением пестицидов. Цикл из 4 статей на тему был недавно в Mongabay:

Т.е. волна пошла вниз, и вполне закономерно, что инсектофаги пойдут туда же.

https://news.mongabay.com/2019/06/the-great-insect-dying-a-global-look-at-a-deepening-crisis/

Овсянки, конечно, не инсектофаги, взрослые птицы зерном питаются, но птенцов кормят насекомыми.за констатацию естественных причин снижения численности

Пока констатировать нечего, нет никаких доказательств в пользу того, что дубровник схолпнулся по естественным причинам. Мне кажется очевидным, что при нынешних масштабах человеческой деятельности "естественные причины" в качестве основной причины вымираний и масштабных сокращений численности уже не могут считаться нулевой гипотезой, а требуют специальных доказательств.В Южной Европе, кстати, охота на певчую мелочь абсолютно традиционна

Да, об этом как раз два последние абзаца статьи. Возможно, такая охота могла бы быть устойчивой, если бы все прочие факторы оставались неизменными. Однако и места гнездования, и места зимовки становятся все менее благоприятными, так что business as usual уже невозможен без потерь для популяции. Кроме того, методы отлова сильно усовершенствовались - теперь можно просто поставить колонку с записью птичьего голоса и приманивать дичь целыми днями.

-

-

С одной стороны, "назначение виноватых", которое одновременно "поиск причин" - по-любому в наступательном тоне странно , если вопрос "только начинают изучать". "Странно" - это оч мягко говоря.

С другой - я свято верю в силу человеческого разума, и если его (разум этот) применить к вопросу набивания желудков и/или кошельков, мы не только пару-тройку видов можем зараз уконтрапупить, но и вовсе всю планету опустошить. А уж одних лишь китайцев-то - да раз плюнуть!

Так что, пересказывая классика, "не согласен я. с обоими" !Энгельс и Каутский там имелись , правда, ввиду))

https://www.youtube.com/watch?v=xM0UyNqrS0o

Месье знают толк в изв.., пардон, в От Кузин. С детства, как видим, к этому приучают.

Ранее находился в некотором культурном замешательстве от текста песенки про жаворонка. Вызывало некоторое недоумение: зачем разделывать жаворонка? Добрые учителя французского обычно объясняют что не надо воспринимать текст буквально (детей учат разделывать жаворонка). Благодаря этой статье все становится на свои места ).

Последние новости

Самец садовой овсянки с кузнечиком в клюве. Фото © Сергей Коленов, долина реки Рыкша, Чувашская Республика, 1 июня 2019 года