Мамонт в Манеже

В 1879 году в Москве прошла большая Антропологическая выставка, на которой показывали первую в нашей стране модель мамонта в полный рост (на фото). Выставка торжественно открылась в Манеже 3 апреля.

По традиции в первый день провели молебен. Его отслужил епископ Амвросий, чью речь вскоре напечатали в трудах Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ). Он говорил, что антропология подтверждает Писание, поскольку указывает на бренность человека и некоторым образом намекает на бессмертие души. После молебна военный оркестр и хор синодальных певчих исполнили народный гимн, который по требованию публики повторили «бесчисленное число раз»1.

Для выставки в Манеже возвели эффектные декорации: холмы, горы, гроты, пещеры. Газеты писали, что горы получились изящными и прочными, а доски на них не скрипят2. Всюду в Манеже возвышались ели, были устроены водопад и бассейн. На одной горе играл оркестр военного училища. На другой работал буфет, и можно было курить. В других местах курить не дозволялось, что вызывало недовольство публики.

На выставке были представлены тысячи экспонатов. Причем большинство из них не имело никакого отношения к антропологии. Коллекции предметов получились пестрыми, броскими и напоминали богатый паноптикум. Сходство усиливалось экстравагантными экспонатами. Публике предлагали посмотреть на черепа с признаками сифилиса, кости с царапинами от пуль и ножей, банку с заспиртованной кожей французского солдата, на которой красовалась татуировка с ошибкой: «fidelite a la mour» (вместо «fidelite a l'amour») — вместо «верность любви» получилось «верность словно мур». В деревянных шкафах лежали куртка зятя Магомета, снаряды для разрывания рта, три пары туфель виленских святых, искусственные мозги турка и самоубийцы, собрание сочинений членов Общества любителей естествознания, скелет курицы, портрет царевны Софьи Алексеевны. Рядом тянулся целый ряд витрин с пирогами из разных уголков России.

Хватало и еще более странных предметов. К примеру, был представлен заспиртованный зародыш африканца с бисерным ожерельем на шее и бисерным браслетом. «Простодушная публика в самом деле должна верить, что Готтентоты зарождаются и родятся в ожерельях и браслетах?» — удивлялся репортер «Московских ведомостей»3.

Неудивительно, что выставка пользовалась большим интересом. В народе ее прозвали кладбищем. За день число посетителей иногда превышало три тысячи. Публика шла в Манеж, конечно, не ради черепов сифилитиков и тем более не из-за антропологии. Как справедливо писал журнал «Стрекоза», простой народ не интересуется «пятью рыжими засусленными волосками допотопного обитателя свайных построек»4.

Группа волосатых людей на Антропологической выставке. Фотография из книги «Виды антропологической выставки в Москве», 1879 год

Простой народ интересовался двумя разделами выставки. Во-первых, манекенами представителей разных племен и народов. Их было несколько десятков: цыган с гитарой, австралийцы, негры, продавец мыла из Казани, семья волосатых людей, татуированный японец. Во-вторых, зрелищными моделями вымерших животных и растений: огромными хвощами каменноугольного периода, моделями динозавра, ихтиозавра и плезиозавра. По мнению журналистов, эти экспонаты вводили публику в заблуждение и заставляли думать, будто человек жил во времена «гигантских доисторических ящериц»5. Организаторы выставки оправдывались и поясняли, что модели исчезнувших животных служат для оживления выставки, которая иначе получилась бы слишком сухой и не имела успеха.

Модель мамонта на Антропологической выставке. Фотография из книги «Виды антропологической выставки в Москве», 1879 год

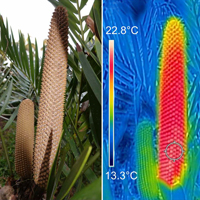

Самой уместной реставрацией была модель мамонта, выполненная в полный размер. В те годы мамонта считали разновидностью индийского слона (род Elephas), а не отдельным родом (Mammuthus). Некоторые зоологи не исключали, что мамонт и индийский слон вовсе представляют собой один и тот же вид6, и мамонт был чем-то вроде «косматого слона»7. Неудивительно, что модель выглядела как обросший темными волосами индийский слон. Размеры для нее сняли с останков мамонта, найденного в виде замороженной туши в 1799 году в устье Лены (см. ленский мамонт). А форму бивней — с экземпляров, хранящихся в Зоологическом музее МГУ.

По современным представлениям, реконструкция ошибочна почти во всём. Самая главная ошибка — бивни. У мамонта они не торчали в стороны, как усы, а образовывали окружность и были более массивными. Во-вторых, уши. Они у мамонта были в два-три раза меньше, чем на реконструкции. Такие огромные «слоновьи» уши мамонт быстро бы отморозил в холодном климате ледникового периода. В-третьих, мамонт имел другой силуэт. Его спина была покатой, а не прямой, как у слона, а ноги были более короткими.

В целом мамонт выглядел менее грацильным и казался более массивным благодаря шерсти и толстому слою жира. На голове у настоящего мамонта была своеобразная высокая шапка из волос, а в холке возвышался жировой горб. Да и волосы не висели паклями, как накидка, — они были пушистыми и густыми, в три слоя. Более того, согласно недавней гипотезе, мамонты, возможно, обладали белой шерстью, как белые медведи. К такому выводу пришли генетики, изучавшие ДНК мамонта8. А темный и ржавый оттенок волосы в таком случае могли получить, пока лежали в земле, из-за окисления. Чтобы понять эти нюансы, требовались новые находки и годы изучения.

Силуэты мамонта согласно представлениям начала XX века (слева) и современным данным (справа). Рисунок слева — со стеклянной пластинки (коллекция автора), справа — из книги А. Журавлёва, 2016. Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы...

После окончания Антропологической выставки модель мамонта передали в Политехнический музей в Москве. О ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно. В путеводителях, изданных в советское время, упоминаний о модели мамонта не нашлось.

Модель мамонта в музее Рочестера. Открытка середины XIX века

Стоит отметить, что модель из Манежа была не первой реконструкцией мамонта. В 1877 году в США в музее города Рочестер выставили огромную модель мамонта, всё с теми же развернутыми в разные стороны бивнями. Позже модели мамонта появились во многих музеях самых разных стран. Три модели мамонта в полный рост, например, сейчас есть в музее «Ледниковый период» в Москве. А в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге хранится своеобразное «чучело» мамонта, сделанное из туши, добытой в 1901 году на Колыме (см. Берёзовский мамонт).

Фото из книги «Антропологическая выставка 1879 года». Т. 3, ч. 2. Модель мамонта в Политехническом музее, 1880 год.

Антон Нелихов

1

«Петербургская газета», №65, 5 апреля 1879 года.

2

«Современные известия», №93, 6 апреля 1879 года.

3

«Московские ведомости», №100, 1879 год.

4

Всякие «Злобы дня» // «Стрекоза», №15, 15 апреля 1879 года.

5

«Русские ведомости», №73, 22 марта 1879 года.

6

А. А. Тихомиров, Н. Ю. Зограф. Геолого-Палеонтологический Отдел // Антропологическая выставка 1879 года. Т. 3, ч. 2. Описание предметов выставки. М.: 1879–1880.

7 А. А. Тихомиров, 1879. О мамонте и других других ископаемых животных (из воскресных объяснений при Московском политехническом музее).

8

А. Журавлев,2016. Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... Москва, «Ломоносов», с. 182.

-

Судя по картинкам в интернете, например упомянутого березовского мамонта, бивни не похожи на современную реконструкцию на рисунке, они больше загнуты и растопырены. И короче вроде как, даже у старого животного.

-

Растопырены разве больше?

Я как-то так понял, наоборот, у березового внутрь смотрят...

А меня очень сохранность его удивляет. Вернее, условия тогдашние, в которых жили они: все мелкие утонули и там в грязи законсервировались. Один березовский упал куда-то на очевидно сухую, твердую поверхность (ведь получил переломы и скончался сразу, даже не дожевав и не проглотив траву), но он тоже сохранился идеально - хищники до него добрались только через десятки тысяч лет.

Куда же это нужно упасть, чтоб кругом не было ни микробов, ни "крупнячка"-падальщика, начиная от насекомых всех сортов и кончая теплокровными голодными???

-

Последние новости

Объявление об открытии Антропологической выставки в газете «Русские ведомости», №82, 5 апреля 1879 года