Ксеноморфные моллюски

На фото — ксеноморфная устрица на раковине нижнеюрского аммонита Arietites. Увидев это слово, многие читатели наверняка вспомнили кровожадных инопланетных монстров — ксеноморфов — из фильма «Чужой» и его многочисленных продолжений. Однако в биологии и палеонтологии термин «ксеноморфизм» связан вовсе не с опасными хищниками или паразитами, а с безобидными двустворчатыми моллюсками (к которым и относится устрица). Тем не менее кое-что общее у вымышленных ксеноморфов и реальных ксеноморфных двустворок все-таки есть. Те, кто смотрел фильмы про «Чужих», помнят, что внешний вид этих монстров в некоторой степени копировал внешность тех организмов, в которых паразиты росли. Подобным образом дело обстоит и с двустворками: явление ксеноморфизма у этих моллюсков заключается в том, что их раковины в той или иной степени копируют форму субстрата, к которому прикрепляются.

Термин «ксеноморфизм» впервые появился в 1971 году в пятидесятитомном научном труде по палеонтологии беспозвоночных “Treatise on Invertebrate Paleontology” — в части, посвященной двустворкам (Part N. Mollusca 6: Bivalvia, Volume 3). Явление ксеноморфизма широко распространено среди многих современных и вымерших двустворчатых моллюсков, особенно в семействах Gryphaeidae и Ostreidae (устрицы), лучше всего изучены ксеноморфные мезозойские грифеи (род Gryphaea).

Двустворчатые моллюски могут прикрепляться к самым разным твердым субстратам — камням, раковинам, кускам древесины. Но если моллюск прикрепляется к камню, копирование им формы субстрата не всегда очевидно. Другое дело, когда двустворка копирует форму чужой раковины — это заметить гораздо легче. Особенно показательны и потому хорошо изучены случаи копирования формы раковин аммонитов — головоногих моллюсков, которые были широко распространены в палеозойских и мезозойских морях. В мезозое, особенно в юрском и меловом периодах, раковины аммонитов, падавшие на дно после смерти моллюсков, играли очень важную роль в придонных экосистемах. Они становились надежными убежищами для донных обитателей (рыб, ракообразных и других) и удобным субстратом для различных прикрепляющихся животных, среди которых были и двустворки.

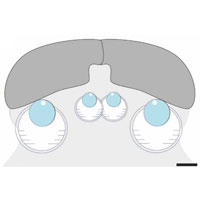

У всех прикрепляющихся к субстрату двустворчатых моллюсков одна из створок (левая или правая в зависимости от родовой принадлежности) прирастает к объекту прикрепления и вынужденно повторяет его форму. Однако, обычно у ксеноморфных двустворок не только эта «нижняя» створка, но и «верхняя», с субстратом никак не соприкасающаяся, тоже имитирует его форму. Причем внутренняя поверхность обеих створок остается гладкой, «изображение» субстрата располагается только на наружных поверхностях. Часто форма субстрата оказывается скопирована настолько точно, что на поверхности «верхней» створки моллюска, сидящего на аммоните, можно увидеть все ребрышки, бугорки и шипы, украшающие раковину этого аммонита. Во многих случаях это позволяет палеонтологам определить род и даже вид аммонита, на котором росла двустворка. Как правило, наиболее аккуратные «портреты» получаются у двустворчатых моллюсков с относительно плоскими створками, если же они выпуклые, то пропорции могут нарушаться.

«Верхняя» ксеноморфная створка устрицы, росшей на раковине аммонита рода Amoeboceras (слева — наружная сторона створки, копирующая строение аммонита, справа — внутренняя сторона). Верхний оксфорд (примерно 158 млн лет), Московская область. Отверстие в самом центре «аммонита» на поверхности раковины просверлено хищной гастроподой (см. картинку дня Раковины, просверленные моллюсками). Выбор места для сверления связан, скорее всего, с тем, что этот участок был наиболее ровным. Фото © Александр Мироненко

Столь точное копирование формы субстрата, скорее всего, служит маскировкой для защиты от хищников. Также возможно, что повторение формы объекта, к которому прикрепилась личинка двустворки, позволяет ей снизить силу потока воды, воздействующего на раковину, и тем самым способствует более надежному закреплению.

Для палеонтологов ксеноморфизм — не просто забавный феномен, но и своеобразное окно в прошлое, позволяющее лучше понять структуру древних экосистем. Дело в том, что очень часто раковины двустворок, например грифей, оказываются значительно более прочными и сохраняются лучше, чем те раковины, на которых они росли. Иногда бывает, что раковины аммонитов или гастропод в каком-либо слое оказываются полностью растворены или разрушены, и о том, что они изначально там были, можно догадаться только по ксеноморфным раковинам сохранившихся двустворок. Кроме того, по таким раковинам можно понять, к каким типам субстрата в принципе крепились ископаемые двустворчатые моллюски и какой субстрат они предпочитали в то или иное время.

«Нижняя» (левая) створка грифеи, которая росла, прикрепившись к небольшой раковине гастроподы. Средняя юра, Рязанская область. Фото © Александр Мироненко

Впрочем, палеонтологам, которые пытаются определить видовую или даже родовую принадлежность найденных раковин двустворчатых моллюсков, ксеноморфизм может и мешать, ведь две раковины одного и того же вида могут иметь совершенно разную внешность, если выросли на разных субстратах. Особенно сложные случаи возникают, когда одна двустворка растет на поверхности раковины другой двустворки и частично копирует ее форму.

Стоит также отметить, что не всегда прикрепляющиеся двустворчатые моллюски были безвредными обрастателями лежащих на дне пустых раковин — в некоторых случаях ксеноморфные двустворки селились на раковинах живых аммонитов и, вырастая, мешали им плавать. Впрочем, подобное прикрепление к живым головоногим было рискованной затеей: нередко аммониты полностью замуровывали непрошеных поселенцев при строительстве новых оборотов своих раковин.

Двустворчатые моллюски (отмечены стрелками), частично замурованные внешними оборотами раковин аммонитов. Видно, что двустворки привели к деформации раковин, вынужденных их обрастать. Слева — аммонит Quenstedtoceras (келловейский ярус средней юры, Саратовская область), справа — аммонит Graphoceras (ааленский ярус средней юры, Дагестан). Фото © Александр Мироненко

Фото с сайта andysfossils.com.

Александр Мироненко

-

Маскировка и снижение силы потока воды - настолько далекие друг от друга версии пользы от имитации формы субстрата, что выглядят как признание "мы не знаем, какая от этого польза"))

А меня другой вопрос заинтересовал:

Есть ли понимание (исследование, наблюдение) того, как этот процесс происходит?

Как происходит дублирование формы субстрата на дальней, не касающейся субстрата створке? Полегче было бы, если б рисунок ощущался и внутри, но внутри створки гладкие! Как же обеспечивается перенос деталей поверхности? Должен быть какой- то простой механизм, ведь зверь, производящий сей "забавный феномен", довольно глупый и не слишком многими органами для анализа и для манипуляций каких-то оснащенный...

Потрясающе интересно!

Ну и, если тут этот простой механизм есть - то и вопрос о пользе такого дублирования поверхности может отпасть сам собою: ведь это дублирование может оказаться вынужденным - как, например, подчинение гравитации или еще чего похлеще...)

-

Погодите-ка, но на сайте, с которого картинка, написано, что причина именно механическая — нижняя створка деформируется по форме субстрата, а верхняя деформируется по форме нижней.

The lower shell is attached to the ammonite shell and copies the ribbing of the ammonite. The upper, unattached shell then creates a positive image of the lower, attached shell in an attempt to create a proper closing between both bivalve shells.

И тогда вполне понятно.

То есть двустворка может копировать разный субстрат, в зависимости от того, на какой сядет личинка, или же только определенный, что обусловлено генетически (в процессе отбора)? Если она копирует любой субстрат, то как она снимает копию, не зрением же?

Последние новости

Ксеноморфные устрицы на раковине верхнеюрского аммонита Pavlovia. Фото © Антон Масленников с сайта ammonit.ru