Морские рептилии поликотилиды

На реконструкции изображен поликотилид — морская рептилия, обитавшая в том числе в Поволжье в конце мелового периода. Это время отличалось теплым ровным климатом, низким содержанием кислорода в атмосфере и гидросфере. Высокая температура и нехватка кислорода позволили рептилиям заполнить многие экологические ниши. География расселения морских рептилий была огромной, в том числе они массово освоили морские просторы. К тому же отсутствие полярных шапок привело к повышению уровня Мирового океана: он поднимался на 300 метров выше, чем сейчас. Многие территории, которые мы привыкли считать сушей, были скрыты под водой: большая часть Европы, почти вся европейская Россия, значительные участки США, Азии и Африки. Мелкие эпиконтинентальные моря стали великолепной средой для жизни морских ящеров.

Одной из самых заметных групп были плезиозавры. Они процветали в юрском и меловом периодах, породив множество удивительных форм, и не только зубастых хищников. Были, к примеру, и длинношеие фильтраторы, питавшиеся мальками или крилем. Однако к концу мелового периода группа стала утрачивать былое разнообразие. В морях остались только длинношеие эласмозавры (см. задачу Длинношеее, а также их необычные родственники поликотилиды (Polycotylidae).

Поликотилиды — рептилии средних размеров. Они, как крупные дельфины, обычно вырастали до 3–4 метров в длину. Поликотилиды широко распространились по всей планете, их остатки найдены на всех континентах, в том числе в Антарктиде. Они были адаптированы к рыбной ловле и внешне напоминали рыбоядных плиозавров, например ульяновского лусхана: у них были такие же узкие челюсти с рядами мелких зубов. Только шея поликотилид была немного длиннее. В России находили несколько их более или менее полных скелетов, а также многочисленные отдельные кости в разных регионах Поволжья (см. картинку дня Мозазавры Поволжья).

В Пензенской области, у села Затолокино раньше работал карьер по добыче песчаника. Глыбы здесь дробили в щебень и отсыпали окрестные дороги. Летом 1972 года рабочим попалась большая глыба со странным узором на поверхности. Плиту бросили у бытовки и стали чистить об нее подошвы сапог. Один рабочий заметил, что странные линии складываются в целую картинку — какие-то кости. Поразмыслив, он позвонил в местный музей. Краеведы подтвердили, что найдены остатки морской рептилии. Всего рабочие сохранили пять блоков песчаника, как позже выяснилось, с черепом и передней частью скелета плезиозавра. Задняя часть скелета оказалась утрачена: эти блоки песчаника уже раздробили в щебень. Длина всего скелета, по словам рабочих, составляла около семи метров. Сохранившиеся плиты отвезли в Пензенский краеведческий музей. За помощь в сохранении и перевозке «исторической находки» музей выразил благодарность Бековскому райкому КПСС.

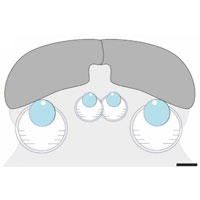

Сохранность костей оказалась необычной. Все кости выкрошились, остались только отпечатки и полости внутри песчаника, в том числе уникальная деталь: слепок мозговой полости. Рептилия была захоронена на спине. Из песчаника торчал кусок нёба (нижняя челюсть не сохранились). При этом ласты залегали так, будто рептилия подняла их вверх. Находку кратко описал профессор Саратовского государственного университета, палеонтолог В. Г. Очев. Диагноз был построен на выступавших из песчаника костях. Очев определил рептилию как новый род и назвал в честь покойного отца: георгиазавр пензенский (Georgiasaurus penzensis).

Несколько лет назад находку решили изучить более основательно и получить снимки всех костей с помощью томографии. Удалось договориться с местным томографом в Пензе, который согласился бесплатно выполнить все работы. Четыре маленькие блока отсняли быстро. А пятый, самый большой и важный — с черепом, — в томограф попросту не поместился. Надо было отрезать по краям плиты по 5 сантиметров породы. Череп бы не пострадал — он лежит посередине плиты. Однако краеведческий музей не решился обрезать экспонат, а более крупных томографов в Пензе не оказалось. В итоге череп до сих пор толком не изучен. Описано только нёбо и часть мозговой коробки. Остальное залегает внутри песчаника и ждет своего часа.

Изображения ласта и позвонков георгиазавра, полученные при помощи томографа. Ииллюстрация предоставлена Н. Г. Зверьковым

Сейчас эта находка, по сути, точно определима только до семейства поликотилид и может оказаться одним из нескольких родов. Ее родовая принадлежность отдельному роду Georgiasaurus пока под сомнением. Без томографии черепа точное определение невозможно.

Два других неполных скелета поликотилид были обнаружены в Саратовской и Оренбургской областях. К сожалению, сохранность костного материала из Саратовской области позволила определить рептилию лишь до семейства. Бедренная кость найденного поликотилида, впрочем, имеет некоторое сходство с остатками американского тринакромерума (Trinacromerum). Находку из Оренбуржья с уверенностью можно отнести к роду Polycotylus, также известному из Северной Америки. Эти находки являются очередным подтверждением близкого сходства фаун морских рептилий Русского моря и внутреннего моря Северной Америки конца мелового периода.

Иллюстрация Андрея Атучина из книги М. С. Архангельский, А. В. Иванов, А. Е. Нелихов, 2012. Когда Волга была морем.

О морских рептилиях юрского и мелового периодов см. также :

1) Длинношеее, «Элементы», 24.04.2017.

2) Лусхан — необычный плиозавр из Ульяновской области, «Элементы», 07.06.2017.

3) Мозазавры Поволжья, «Элементы», 22.06.2017.

4) Гигантский русский плиозавр, «Элементы», 21.07.2017.

5) Последние ихтиозавры Поволжья, «Элементы», 22.08.2017.

6) Морские черепахи мелового периода, «Элементы», 14.11.2017.

Антон Нелихов

Последние новости

Раскопки остатков морской фауны мелового периода в степных балках Среднего Поволжья. Фото М. С. Архангельскоий