Пламя в невесомости

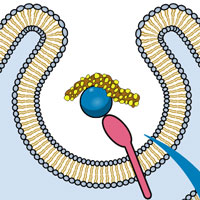

В условиях невесомости многие физические процессы протекают иначе, чем на Земле, и горение не исключение. Пламя в невесомости ведет себя совершенно по-другому, приобретая сферическую форму. На фото — горение капельки этилена на воздухе в условиях микрогравитации. Этот снимок сделан во время эксперимента по изучению физики горения в специальной 30-метровой башне (2.2-Second Drop Tower) Исследовательского центра имени Джона Гленна (Glenn Research Center), созданной для воспроизведения условий микрогравитации при свободном падении. Многие эксперименты, которые затем были поставлены на космических аппаратах, проходили предварительное тестирование в этой башне, поэтому ее называют «воротами в космос» (“a gateway to space”).

Шарообразная форма пламени объясняется тем, что в условиях невесомости нет восходящего движения воздуха и не происходит конвекция теплых и холодных его слоев, которая на Земле «вытягивает» пламя в форму капли. Пламени для горения не хватает притока свежего воздуха, содержащего кислород, и оно получается меньше и не такое горячее. Привычный для нас на Земле желто-оранжевый цвет пламени вызван свечением частичек сажи, которые поднимаются вверх с горячим потоком воздуха. В невесомости же пламя приобретает голубой цвет, потому что сажи образуется мало (для этого нужна температура более 1000°С), да и та сажа, что есть, из-за более низкой температуры будет светиться только в инфракрасном диапазоне. На верхнем фото в пламени еще присутствует желто-оранжевый цвет, поскольку заснята ранняя стадия воспламенения, когда кислорода еще достаточно.

Слева — горение свечей в невесомости в ходе эксперимента «Горение и тушение твердых тел» (Burning and Suppression of Solids, BASS) на МКС. Справа — пламя свечи в условиях Земли. Фото с сайта nasa.gov

Исследования горения в условиях невесомости особенно важны для обеспечения безопасности космических аппаратов. Эксперименты по подавлению огня (Flame Extinguishment Experiment, FLEX) уже несколько лет проводят в специальном отсеке на борту МКС. Исследователи воспламеняют небольшие капли топлива (например, гептана и метанола) в контролируемой атмосфере. Маленький шарик топлива горит примерно 20 секунд, окруженный сферой огня диаметром 2,5–4 мм, после чего капля уменьшается пока либо не погаснет пламя, либо не кончится топливо. Самым неожиданным результатом оказалось то, что капля гептана после видимого сгорания перешла в так называемую «холодную фазу» — пламя стало настолько слабым, что его невозможно было увидеть. И всё же это было горение: огонь мог моментально вспыхнуть при взаимодействии с кислородом или топливом.

Как объясняют исследователи, при обычном горении температура пламени колеблется между 1227°С и 1727°С — при этой температуре в эксперименте и был видимый огонь. По мере сгорания топлива начиналось «холодное горение»: пламя остывало до 227–527°С и производило не сажу, углекислый газ и воду, а более токсичные материалы — формальдегид и монооксид углерода. В ходе эксперимента FLEX также подбирали наименее огнеопасную атмосферу на основе углекислого газа и гелия, что поможет в будущем снизить риск возгорания космических аппаратов.

О горении и пламени на Земле и в невесомости см. также:

Константин Богданов «Где собака зарыта?» — «5. Что такое огонь?».

Фото с сайта nasa.gov.

Янаш Банников

-

Ох, не нравятся мне эти цифры: "...при обычном горении температура пламени колеблется между 1227°С и 1727°С — при этой температуре в эксперименте и был видимый огонь. По мере сгорания топлива начиналось «холодное горение»: пламя остывало до 227–527°С..."

Вы бы ещё по 0,15 отняли от этих цифр, для большей точности :)

Последние новости

Горение капли гептана в невесомости. Фото с сайта nasa.gov