Два вида нектара цветка амфилофиума

На фото — соцветие южноамериканской лианы Amphilophium mansoanum из семейства бигнониевые. На чашечках цветка и бутона заметны капли нектара. Это растение производит два типа нектара, каждый — в своем типе нектарников. Один образуется вокруг пестика и привлекает опылителей, другой выделяется клетками чашечки и забирает на себя внимание тех, кто мог бы помешать опылению.

Нектар, выделяемый многими цветковыми растениями, представляет собой концентрированный водный раствор сахаров, аминокислот и некоторых других органических веществ. Производят нектар структуры из выделительной ткани — нектарники. Обычно нектарники делятся на флоральные, расположенные в цветке, и экстрафлоральные, которые находятся за пределами цветка, например на листьях, стеблях или цветоножках. Чаще всего нектар из первых употребляют опылители цветков, а из вторых — потенциальные защитники растения, такие как муравьи (см. картинку дня Муравьи на страже пионов).

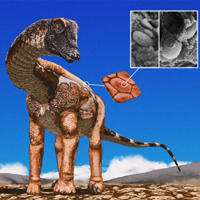

Амфилофиум необычен тем, что у него обе разновидности нектарников находятся в цветке. Бразильские и итальянские биологи изучили состав двух типов нектара амфилофиума и определили, какие виды насекомых какой нектар чаще употребляют, а также проанализировали строение и развитие нектарников амфилофиума на клеточном уровне. Благодаря этому стало яснее, как и когда выделяются разные виды сладкой жидкости. Поскольку оба типа нектарников лианы A. mansoanum расположены в цветках, ученые назвали их не флоральными и экстрафлоральными, а «брачными» (nuptial), привлекающими опытителей, и «внебрачными» (extranuptial), не связанными с опылением. Первые расположены вокруг пестика, а вторые — на чашечке (см. заглавное фото).

В «брачном» нектаре, как показала высокоэффективная жидкостная хроматография, выше содержание сахарозы, чем во «внебрачном»: в нем обнаружили больше моносахаридов — глюкозы и фруктозы. Кроме того, нектар для опылителей содержит гамма- и бета-аминомасляную кислоты. Роль последней в данном случае не ясна. А вот гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — известный нейромедиатор, который влияет на пищевое поведение медоносных пчел и их память на запахи. Увы, детали этого влияния еще слабо изучены.

Нашлись различия и в содержании сигнальных веществ в двух разновидностях нектара. В жидкости из «брачных» нектарников обнаружили вещество, по структуре похожее на теофиллин, который, в свою очередь, напоминает кофеин. Известно, что небольшие концентрации кофеина стимулируют пчел чаще возвращаться на уже известные места сбора нектара и пыльцы и показывать их танцем. Получается, «брачный» нектар повышает вероятность опыления лианы. За его употреблением ученые застали три разных вида пчел среднего и крупного размера. Помимо них «брачные» нектарники иногда посещали пчелы, ворующие нектар (см. Кража нектара). Такие насекомые не переносят пыльцу, а добывают нектар «обходными путями», например прогрызая цветок сбоку.

Жидкость из «внебрачных» нектарников не содержит теофиллина, зато в ней в 250 раз больше тирамина. Известно, что он влияет на социальное обучение и предпочтения цветков у общественных насекомых, к которым относятся и основные потребители «внебрачного» нектара — муравьи. Кроме муравьев «внебрачным» нектаром амфилофиума питаются тараканы, мухи и осы, но как на них влияет тирамин, пока не известно.

«Брачные» нектарники опоясывают завязи пестиков, жидкость из них начинает выделяться в ночь перед распусканием цветка и продолжает делать это всего пару дней. Сахара в ней, вероятно, образуются из крахмала, гранул которого много в соответствующих клетках. А «внебрачные» желёзки выделяют нектар более равномерно в течение нескольких дней, и начинается этот процесс еще на стадии бутона. По форме эти нектарники напоминают блюдца и располагаются на внешней стороне чашечки цветка. В их клетках почти нет запасов крахмала, и к ним не подходит флоэма. Так что глюкоза «внебрачного» нектара, судя по всему, образуется непосредственно в процессе фотосинтеза.

Если о флоральном, явно «брачном», нектаре известно довольно много, то эволюция экстрафлоральных нектарников и «внебрачного» нектара и их роль в жизни растений изучена хуже. Изначально ученые предполагали, что оба варианта нектара амфилофиума будут близки по составу, поскольку они образуются в одном и том же органе — цветке. Однако, как мы видим, и состав жидкости, и характер ее выделения заметно отличаются, а насекомые, посещающие нектарники одного типа, игнорируют другие.

Еще один необычный момент: кроме муравьев, которых полтора века назад застал за посещением «внебрачных» нектарников еще их первооткрыватель Фредерико Дельпино, A. mansoanum привлекает также мух, ос и даже тараканов. Как именно эти насекомые воздействуют на амфилофиум, только предстоит выяснить. Однако исследования других видов показали, что наличие дополнительных потребителей «внебрачного» нектара помимо муравьев повышает защищенность растения.

Хотя нектар, безусловно, играет большую роль в размножении цветковых растений, возник он совершенно не обязательно для привлечения опылителей. Кстати, нектар выделяют не только цветковые растения. Многие папоротники имеют нектарники — конечно, по определению экстрафлоральные. В основном эту жидкость используют муравьи, которые в обмен на это защищают растения.

Капля нектара на листе папоротника Drynaria и пьющий нектар папоротника муравей. Фото © Jacob Suissa с сайтов theconversation.com и phys.org

Хотя папоротники эволюционно древнее цветковых, нектар у них, скорее всего, появился независимо примерно в то же время — 132–135 миллионов лет назад. По крайней мере, к таким выводам относительно недавно пришли американские ученые. При этом долгое время папоротники с нектаром были редки. Массово производить нектар они начали на сто миллионов лет позже, когда многие виды перешли к эпифитному образу жизни — стали селиться на других растениях. По мнению исследователей, сладкой жидкостью папоротники «переманили» потенциальных защитников — древесных муравьев — со стволов, на которых росли. Как знать, возможно, скоро и на папоротниках найдутся другие любители нектара помимо муравьев.

Фото с сайта botany.one.

Светлана Ястребова

-

Да и что такого?

Самая обыкновенность!

Вон, женщина, она разве для мужа-профессора и соседа-грузчика, зашедшего за пятисоткой на опохмел - применит одинаковые чары?

Там - глюкозы пару капель, а тут - тирамину графинчик.

Другой вопрос, зачем тараканов прельщать?

Но разве нам понять их? Только не в этой жизни...

Может, они лапками приятно щекочут?

)-

Я думаю, тараканы не так просты, как кажутся...

Вот эта история, например, чего стоит https://nplus1.ru/news/2021/02/01/salganea-taiwanensis.

Правда, там совсем не про нектар.-

Это там типа про "венчание": навсегда вместе и в голоде и в холоде, и чур налево не ходить))

Такое прямолинейное, физиологическое лишение права на романтику - лишать крыльев - ни один еще человечий писатель не догадался применить, кажется!))

Тараканы восхитили, да! ))

Думаете, цветок этот тоже в курсе и проникся к ним уважением?)

-

-

Последние новости

Различные виды насекомых, посещающие «брачные» (A–С) и «внебрачные» (D–F) нектарники лианы Amphilophium mansoanum. Длина масштабного отрезка: A — 30 мм; B, C — 15 мм; D, F — 5 мм; E — 1 мм. Фото из статьи H. Balduino et al., 2023. To each their own! Nectar plasticity within a flower mediates distinct ecological interactions