Круги на камне

Нередко в природе можно встретить крупные гранитные валуны или скалы, затейливо декорированные узорами из желтовато-зеленых вложенных друг в друга колец, напоминающих круги на воде от брошенного камня. Этот орнамент образован листоватым лишайником арктопармелией центробежной (Arctoparmelia centrifuga). Обитает арктопармелия в тундрах и таежных лесах Северного полушария (см. карту ареала).

Талломы (тела) листоватых лишайников состоят из уплощенных лопастей с четко различимыми верхней и нижней поверхностями. Встречаются такие виды повсеместно, поселяясь на коре деревьев, древесине, почве и скалах. Как правило, лишайники разрастаются более или менее хаотично, приноравливаясь к особенностям колонизированного ими субстрата. Многие способны формировать на ровной поверхности правильные круглые или овальные талломы, но систему из колец разного диаметра создают лишь некоторые лишайники.

На обширном и гладком камне молодой таллом арктопармелии центробежной имеет почти идеальную круглую форму. Краевые лопасти радиально разрастаются, а наиболее старый центральный участок таллома постепенно начинает отмирать. На вновь обнажившуюся поверхность камня попадают фрагменты отслоившихся лопастей, которые дают начало новым молодым талломам. Они начинают развиваться в пределах «материнского» таллома. Таким образом, внутри более старого кольца формируется кольцо следующего поколения. В дальнейшем история может повториться, и в итоге на достаточно большой ровной поверхности мы можем наблюдать экземпляры, состоящие из двух-трех вставленных друг в друга окружностей. При дальнейшем разрастании талломов некоторые кольца разрываются, молодые талломы начинают расти не строго в центре, и упорядоченная картина рушится. Однако изредка можно встретить экземпляры, состоящие из четырех-пяти правильных колец.

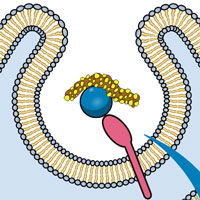

Юные лишайники могут развиваться не только из фрагментов «материнского» таллома, но и из спор лишайникового гриба арктопармелии. Происходит это следующим образом: на поверхности таллома арктопармелии формируются многочисленные плодовые тела — апотеции, напоминающие миниатюрные тарелочки (см. картинку дня Плодовые тела ягеля). В апотециях, в свою очередь, в специализированных клетках-сумках (асках) созревают микроскопические одноклеточные споры гриба. Оказавшись на каменистом субстрате, споры прорастают гифой (тонким нитчатым элементом грибного мицелия, разделенным перегородками на клетки). Если молодой гифе гриба посчастливилось встретить подходящую водоросль, то с этого момента оба компонента начинают взаимодействовать и формировать новый таллом лишайника.

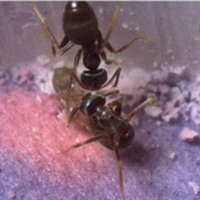

Арктопармелия центробежная — не самая подходящая компания для других лишайников (см. картинку дня Сообщество лишайников). Растет этот вид с впечатляющей (для лишайника) скоростью, ежегодно увеличивая диаметр таллома на 3,5 мм. Он конкурирует с другими листоватыми лишайниками за субстрат и бесцеремонно зарастает талломы накипных лишайников, что приводит к их гибели.

Обычные соседи «по камню» арктопармелии — пармелия скальная (Parmelia saxatilis) и ризокарпон географический (Rhizocarpon geographicum). Первый растет со скоростью 2,3 мм в год, а второй — 0,5 мм в год. Фото Дмитрия Гимельбранта, побережье Белого моря, 22 августа 2010 года

Справедливости ради следует сказать, что такая своеобразная форма роста характерна не только для арктопармелии центробежной, но и для некоторых других пармелиевых лишайников. Например, широко распространенный эпифитный (растущий на коре деревьев и кустарников) вид — пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata) — может формировать систему по крайней мере из двух колец. Возможно, что ограниченные размеры стволов и конкуренция с другими лишайниками не дают пармелии развернуться в полную силу.

Этот вид обычен в большинстве регионов России. По сравнению со многими другими эпифитными лишайниками пармелия бороздчатая очень неприхотлива: устойчива к атмосферному загрязнению и колебанию климатических факторов, способна поселяться на коре различных древесных пород (чаще на лиственных) и на древесине. Ее ареал охватывает все континенты за исключением Антарктиды.

На Багамских островах основания некоторых кокосовых пальм украшены круглыми талломами лишайника из рода диринария (Dirinaria), получившего название «лишайник-медальон». Стволы деревьев и талломы лишайника здесь настолько плотно зарастают ярко-оранжевой водорослью трентеполией (см. картинку дня «Ржавчина» на деревьях), что она кажется единым целым с диринарией.

Сообщество, состоящее из лишайников и водоросли трентеполии, на стволе кокосовой пальмы на острове Халф Мун Кей. Фото © Bob Thomas с сайта tropicalnaturalhistory.org

Видовым эпитетом «центробежная» (centrifuga) может похвастаться еще один лишайник — анция центробежная (Anzia centrifuga). Это эндемик небольшого островка Порту-Санту, входящего в состав архипелага Мадейра, известного своей богатой и, в значительной степени, уникальной флорой и фауной. В 2021 году анция центробежная была включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Анция, несомненно, заслуживает особо строгой охраны, так как в настоящее время этот вид представлен на планете 100–150 экземплярами. Таким образом, этот лишайник немного обгоняет по численности суматранского носорога (около 50 особей), но значительно уступает белому медведю (более 20 000 особей).

Камень на острове Порту-Санту, заросший талломами анции центробежной. Фото © M. Vervoort с сайта archive.bgbm.org

В отличие от анции, в глобальном масштабе судьба пармелиии центробежной не вызывает опасения. Единственный регион России, где этот лишайник находится под охраной, — Санкт-Петербург. Наибольшую опасность для этого вида представляют лесные пожары, вырубка лесов и чрезмерная рекреационная нагрузка. Хотя многие пармелиевые лишайники использовались человеком в народной медицине и традиционных промыслах, а некоторые и по сей день являются важным сырьем в фармацевтике и парфюмерии, нет никаких сведений о практическом применении арктопармелии центробежной.

Фото Агаты Родионовой, побережье Белого Моря, июль 2023 года.

Екатерина Кузнецова

Последние новости

Фрагмент таллома пармелии центробежной с плодовыми телами. Рисунок Екатерины Кузнецовой