Русский колибри

В фондах сектора орнитологии Зоологического музея МГУ, в одном из нескольких десятков герметичных шкафов с коллекциями хранится маленькая простая картонная коробочка. В ней, на удобной подстилке из обычной ваты, укутанная невидимыми глазу пара́ми инсектицидов пиретроидов, лежит миниатюрная птичья шкурка. Маленькие крылышки расправлены в стороны, на спинке топорщатся мелкие рыжие перышки, хвост, увы, представлен единственным рулевым пером такого же цвета. Тусклые бурые перья на горле формируют широкую «бородку» и при определенном освещении вспыхивают красным. Эта птица не похожа ни на одну из тех, что можно ожидать увидеть на Крайнем Севере России. И тем не менее именно оттуда ее привезли в Москву орнитологам почти полвека назад: ценность находки для ее автора была очевидной. Ведь это — настоящий русский колибри!

Птица была найдена на острове Ратманова (Большой Диомид) в Беринговом проливе. Этот крохотный участок суши площадью 29 кв. км — самая восточная точка России. Флора и фауна его скудны, и постоянного населения здесь нет — только база пограничников, да редкие визиты научных работников. Один из них, сотрудник полярной станции В. В. Шувалов, невольно совершил открытие в области фаунистической орнитологии: 10 июня 1976 года в его руках оказался залетевший в помещение, вероятно ослабленный, взрослый самец охристого колибри (Selasphorus rufus). Это представитель совершенно другой, неарктической биогеографической области, лежащей по ту сторону Тихого океана (остров Ратманова относится к палеарктической области).

Колибри, залетевший примерно на тысячу километров к северо-востоку от границ своего естественного ареала, который включает западную часть Канады и юг Аляски, оказался первым в истории представителем своего семейства, пойманным на территории как СССР, так и современной России. До сих пор он — единственный в своем роде. И до, и после поимки этой птицы поступали сведения о наблюдении колибри на острове Врангеля и на материковой части Чукотки, однако подкрепления в виде био- либо медиаматериалов они не получили. Позднее, 12 августа 1987 года, на острове Ратманова наблюдали еще одного залетного самца охристого колибри. Это наблюдение считается подтвержденным, хотя материалов тоже не сохранилось.

Берег острова Ратманова и его мало подходящие для колибри биотопы. Фото с сайта rbth.com

Колибри, оказавшиеся за океаном в совершенно чуждой среде, с иным составом флоры, в условиях короткого лета, судя по всему, обречены. Так происходит с большинством одиноких странников подобного рода, залетевших далеко за границы своего ареала: не найдя пути домой, они быстро погибают — от голода, от болезней, пав жертвой хищников либо умерев естественной смертью, не внеся вклада в генофонд собственного вида. Экземпляру с острова Ратманова повезло чуть больше — он остался увековеченным для науки. С крохотной птички была снята шкурка, которая вскоре была передана в Зоологический музей МГУ. Важность находки сотрудники сектора орнитологии отметили, присвоив экземпляру в инвентарной книге, ведущейся путем простой сквозной нумерации, почетный номер 100 000. Первый и пока единственный отечественный колибри таким образом остается еще и единственным в орнитологической коллекции музея носителем столь круглого числа: номер 200 000 при сохранении текущих темпов пополнения коллекции будет достигнут разве что через полвека.

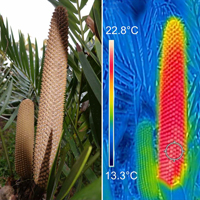

Охристый колибри — крохотная птица (длина тела — 7–9 см, масса — 2–5 г) с крайне высоким обменом веществ. На зиму он улетает в теплые края, причем далеко: отгнездившиеся и молодые особи летят на юг, преимущественно в Мексику, преодолевая порядка двух тысяч километров. В остальном эта птица — типичный представитель своей группы: с заметным половым диморфизмом, структурной окраской (см. статью Структурный цвет в живой природе), способностью к зависанию в воздухе при кормлении. И рацион ее обычен для колибри — цветочный нектар с некоторой долей мелких насекомых (см. картинку дня Язык колибри). Охристый колибри занесен в «красные списки» Международного союза охраны природы, его мировая популяция оценивается примерно в 22 миллиона, однако имеет тенденцию к медленному сокращению. Угрожают будущему охристого колибри антропогенная перестройка среды обитания и, в перспективе, потепление климата.

Охристый колибри у себя на родине — самый северный представитель своего семейства, поэтому неудивительно, что именно он оказался на Чукотке. До Аляски на северо-западе материка доходит лишь калипта Анны (Calypte anna) — которая, к слову, там не гнездится, а находит возможность для зимовок в умеренной зоне крайнего юга штата.

Некоторые читатели могут удивиться: как могло быть лишь два подтвержденных наблюдения колибри в России за всю историю, когда летом их можно постоянно видеть на цветах? Отвечаю: судя по всему, вы видели бражников (семейство Sphingidae) — крупных разноусых бабочек, распространенных по всему свету. Большинство их видов активны в сумерках и ночью, хотя некоторые, в частности обыкновенный языкан (см. картинку дня Это не язык колибри!), кормятся днем.

Многие из сумеречных видов бражников действительно достигают размеров небольшой птички, а их способность пить нектар цветов, зависая в воздухе, легко может запутать неподготовленного наблюдателя. Это один из ярких примеров конвергенции в природе — явления, когда сходный образ жизни с течением миллионов лет эволюции делает изначально разнородные живые организмы сходными внешне. В центре и на юге европейской части России на цветущих в сумерках цветах проще всего увидеть бражников вьюнкового (Agrius convolvuli), среднего винного (Deilephila elpenor), а также некоторых представителей рода Hyles. Естественный ареал колибри же в наши дни ограничен Новым Светом. Но, как свидетельствует маленькая шкурка птички из Зоологического музея МГУ, новые наблюдения настоящих колибри в России вполне возможны — правда, скорее всего на восточных рубежах страны.

Фото Павла Смирнова, Зоологический музей МГУ.

Павел Смирнов

-

Ух ты!

Как же они, черти, так далеко через океан летают?) Я как будто читал, что их образ жизни и, так сказать, обмен веществ требует постоянно кормиться, и такой перелёт, я думал, просто невозможен! Нужен же запас питательных веществ, а в таком мелком существа их хранить особо негде...

А на счёт почётного номера - я правильно понял, что при присвоении номера был нарушен принцип "простой сквозной нумерации"? Или это так совпало, что к моменту поступления этой шкурки в коллекции было 99 999 предметов? Но тогда слово "почётный", наверное, не прозвучало бы, речь бы шла об удаче, совпадении или что-то такое...)

В общем, это вопрос.)-

Там пролив, а не океан. В том месте расстояние между территориями США и РФ что-то вроде пары километров..

-

Где-то начитался, что при высокой температуре тела и очень затратном способе полёта, этот птах должен беспрестанно есть, шибко сороставимо с несколькими весами собственного тела, причем сладенькое, "высокооктановое")

А тут , над морем-окияном явно негде перехватить горючего по пути...

Что ж, значит неверная была картинка в голове. Перерисую: колибри, оказывается, может запросто делать перелёты по нескольку километров без посадки и перекуса (интересно, какая у них скорость полёта? Зная ее можно бы и время в пути оценить).

Запомню.

-

-

-

Нарушен не был :) Просто чуть придержали момент регистрации шкурки до того момента, пока нумерация в инвентарной книге не дошла до нужного номера. Ждать пришлось недолго - в пределах года.

-

О, раз на такой шаг пошли беспристрастные ученые, значит все они были восхищены этим приобретением коллекции!

И теперь возникла мысль:

а как дела с другими круглыми числами?

Есть подозрение, что всякий экспонат, имеющий круглый номер, в среднем ценнее и редче (есть разве такое слово?)) соседей с некруглыми инвентарными номерами!))

-

Каков принцип этого пополнения, что попадает в коллекцию, что отвергается и почему она пополняется так медленно (или это с Вашей точки зрения наоборот, слишком быстро? ))

Оч интересно

-

На этот вопрос так просто не ответить :) До недавнего времени в коллекцию брали примерно всё, вплоть до ворон и воробьёв - это необходимо для её укомплектации. За последние годы темпы чуть снизились - ковид, повлиявший на работу музея, уход части таксидермистов из отдела орнитологии и переключение внимания в основном на виды, с которыми ведётся непосредственная работа. Но, к счастью, передача в отдел ряда частных и музейских коллекций из других регионов позволяет ввдержать темп пополнения примерно в тысячу экземпляров в год. По современным общемузейским меркам это довольно много.

Последние новости

Охристый колибри в полете. Беллингхем, штат Вашингтон, США, 13 апреля 2014 года. Фото © Andrew Reding с сайта flickr.com