Любопытный марсоход

Перед вами «селфи» марсохода «Кьюриосити» (Curiosity, в переводе с английского — «любопытство», «любознательность»), сделанное 6 октября 2015 года. Сегодня исполняется 10 лет с того дня, как марсоход совершил мягкую посадку на марсианской равнине Эолис Палус (Aeolis Palus) внутри кратера Гейла.

«Кьюриосити» был запущен ракетой «Атлас-5» 26 ноября 2011 года с мыса Канаверал в рамках программы НАСА «Марсианская научная лаборатория» (МНЛ). Эта программа стартовала в 2004 году, когда НАСА начало отбор предложений по оснащению будущего марсохода научным оборудованием. Тогда же началась и разработка самого марсохода. Название для него было выбрано интернет-голосованием из вариантов, предложенных американскими школьниками.

Основными целями программы МНЛ были получение подробных сведений о климате и геологии Марса, сбор данных, необходимых для высадки человека на эту планету, и выяснение того, имелись ли когда-либо на Марсе условия, подходящие для существования жизни. Для достижения этих целей «Кьюриосити» должен был выполнить исследования в области биологии, геологии и геохимии: определить природу и распределение органических соединений; попытаться обнаружить наличие важных для жизни химических элементов и следы протекания биологических процессов; определить химический, изотопный и минералогический состав марсианских почв и приповерхностных геологических пород; получить информацию о процессах формирования марсианских горных пород и почв. Кроме того, нужно было исследовать спектр радиационного излучения у поверхности Марса и измерить радиационную дозу, накопленную в ходе перелета к Марсу. Задачи марсохода включали и изучение планетарных процессов — распределения и круговорота воды и углекислого газа в атмосфере планеты, а также эволюции марсианской атмосферы в долгосрочном периоде (четыре миллиарда лет).

Во время перелета к Марсу «Кьюриосити» находился внутри углепластиковой капсулы, присоединенной к перелетному модулю. Лобовая часть капсулы была закрыта теплозащитным экраном.

Слева — космический аппарат в собранном виде за две недели до пуска. В верхней части — перелетный модуль, под ним — капсула с посадочным модулем и марсоходом, с нижней стороны закрытая теплозащитным экраном. Фото с сайта commons.wikimedia.org. Справа — схема космического аппарата. 1 — перелетный модуль, 2 — тыльная часть капсулы, 3 — посадочный модуль («небесный кран»), 4 — марсоход, 5 — теплозащитный экран, 6 — парашют. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

Обеспечение мягкой посадки «Кьюриосити» представляло нетривиальную инженерную задачу: наиболее простая схема посадки (аэродинамическое торможение и тормозной парашют) недостаточно эффективна в условиях не очень плотной атмосферы Марса. При спуске предыдущих марсоходов — «Соджорнера», «Спирита» и «Оппортьюнити» (см. картинку дня Путь «Оппортьюнити») — в дополнение к этой схеме использовались тормозные двигатели и подушки безопасности. Однако для «Кьюриосити» подушки безопасности не годились, поскольку он гораздо тяжелее своих предшественников: его масса составляет почти 900 кг, в то время как «Спирит» и «Оппортьюнити» весили по 174 кг, а «Соджорнер» — всего 10,6 кг. По той же причине не годились и тормозные двигатели: их пришлось бы делать слишком мощными, вследствие чего поднимаемое ими облако пыли и камней могло бы повредить оборудование марсохода. Поэтому для последнего этапа снижения марсохода было применено оригинальное решение. Опишем процесс посадки подробнее.

При входе в атмосферу Марса капсула отделилась от перелетного модуля, начав свое самостоятельное снижение. Небольшие реактивные двигатели, установленные на капсуле, помогли ей принять нужную ориентацию (теплозащитным экраном в сторону поверхности Марса) и остановить вращение вокруг продольной оси. За счет торможения об атмосферу скорость капсулы была снижена с 5,8 км/с до 470 м/с; при этом теплозащитный экран разогрелся до температуры свыше 2000°C. На высоте около 10 км при скорости 470 м/с (что составляло 2,2 М) был раскрыт сверхзвуковой парашют диаметром 16 м. После этого теплозащитный экран был сброшен. К высоте 1,8 км парашют затормозил капсулу до скорости 100 м/с. В этот момент марсоход вместе с посадочным модулем отделился от капсулы, оставшейся подвешенной к парашюту.

«Кьюриосити» спускается под парашютом. Фото с «Марсианского разведывательного спутника» с сайта commons.wikimedia.org

В этот момент началось самое интересное. Посадочный модуль представлял собой так называемый «небесный кран» — платформу с гидразиновыми ракетными двигателями: замедлив с помощью этих двигателей скорость спуска практически до нуля, платформа опустила марсоход на трех нейлоновых тросах, вытравив их на 7,5 м. «Кьюриосити» мягко коснулся поверхности Марса. После этого тросы отсоединились, и «небесный кран», увеличив мощность двигателей, улетел в сторону и совершил жесткую посадку на расстоянии около 650 метров. За посадкой, трансляция которой в прямом эфире велась на сайте НАСА и по телевидению, наблюдали более трех миллионов зрителей. А у аккаунта «Кьюриосити» в твиттере (@MarsCuriosity) к настоящему времени более четырех миллионов подписчиков.

Визуализация посадки «Кьюриосити» на Марс и видео из центра управления полетами

Поговорим об устройстве и оборудовании марсохода. Размеры и масса «Кьюриосити» сопоставимы с соответствующими характеристиками легкового автомобиля: его длина, ширина и высота составляют соответственно 3,1, 2,7 и 2,2 м, а масса — 899 кг. У него шесть колес с грунтозацепами диаметром 50 см, каждое из которых является ведущим. Передние и задние колеса могут поворачиваться независимо друг от друга, что делает «Кьюриосити» очень маневренным. Допустимый крен или уклон марсохода в продольном направлении, при котором ему не грозит опасность опрокидывания, составляет 50°; но система управления ограничивает уклоны величиной 30°.

Колесо «Кьюриосити» крупным планом. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Источником энергии для питания бортовых систем марсохода служит радиоизотопный термоэлектрический генератор: энергия высвобождается при радиоактивном распаде плутония-238. Запасы топлива составляют около пяти килограммов диоксида плутония. Мощность этого источника примерно в 3,5 раза больше, чем мощность солнечных батарей марсоходов предыдущего поколения — «Спирита» и «Оппортьюнити», высадившихся на Марсе в 2004 году.

«Кьюриосити» оснащен двумя одинаковыми компьютерами с процессорами RAD750 и радиационностойкой памятью. Каждый из компьютеров способен управлять марсоходом и его оборудованием; дублирование применено на случай выхода одного из компьютеров из строя. Программа исследований передается с Земли; для передачи данных марсоходу и обратно на Землю используются две системы связи. Одна их них позволяет связываться непосредственно с Землей в X-диапазоне со скоростью до 32 кбит/с; вторая же система передает информацию в дециметровом диапазоне на искусственные спутники Марса «Марсианский разведывательный спутник» и «Марс Одиссей», которые уже ретранслируют ее на Землю. Пропускная способность этих каналов связи гораздо выше (2 Мбит/с и 256 кбит/с соответственно), поскольку спутники имеют более мощные передатчики и более крупные антенны, чем сам «Кьюриосити».

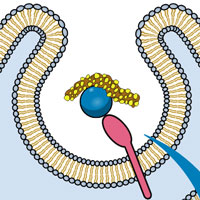

Марсоход оснащен сложной системой температурной стабилизации: на Марсе большие перепады температуры, которые могут повредить работе компьютеров, радиопередатчиков и научного оборудования. Поэтому была разработана система жидкостной термостабилизации: когда «на улице» слишком жарко, циркулирующая в трубках жидкость (трихлорфторметан) отводит от приборов тепло, подобно автомобильной системе водяного охлаждения двигателя, а когда слишком холодно — наоборот, отбирает тепло от источника энергии и направляет его к приборам.

Одним из интересных элементов конструкции «Кьюриосити» является длинная (более двух метров в вытянутом состоянии) складная роботизированная рука-манипулятор. На конце этой руки расположена турель (вращающаяся башенка), несущая на себе часть оборудования марсохода.

Турель с оборудованием (обведена красным). На ней находятся одна из камер, спектрометр, ковш для забора образцов грунта, щетка для удаления пыли с образцов и ударная дрель. Фото с сайта commons.wikimedia.org

«Кьюриосити» богато оснащен самыми разными приборами. Это четыре цветных камеры с различными характеристиками (фокусное расстояние, разрешение, поле зрения), использующиеся в исследовательских целях. Одна из них, Mars descent imager (MARDI), вела съемку во время посадки аппарата, что дало возможность хорошо разглядеть рельеф поверхности в районе посадки. Другая камера, Mars hand lens imager (MAHLI), расположена на руке марсохода и позволяет «Кьюриосити», среди прочего, делать «селфи». Еще несколько камер (Hazard avoidance cameras, или Hazcams, и Navigation cameras, или Navcams) используются для навигации, предотвращения столкновений со скалами, камнями и прочих «дорожно-транспортных происшествий», а также для наведения манипулятора. Для навигации также используется инерциальный измерительный блок.

На руке марсохода установлен ковш размером 4 на 7 см, который зачерпывает и просеивает через сито грунт для его дальнейшего анализа, щетка для удаления пыли с исследуемых образцов и ударная дрель. Порода изучается с помощью нескольких приборов: Chemistry and camera complex (ChemCam) представляет собой генератор лазерных импульсов, направляемых на горную породу, и спектрометр. Исследуя спектр породы, испаряемой под воздействием лазера, прибор может определять тип, структуру породы и преобладающие в ней химические элементы. Расположенный на руке прибор аналогичного назначения — Alpha-particle X-ray spectrometer (APXS) — облучает породу альфа-частицами и рентгеновскими лучами, а Chemistry and mineralogy (CheMin) исследует химический и минералогический состав породы с помощью рентгеновской дифракции. Химический состав органических веществ и газов, содержащихся как в твердых образцах, так и в атмосфере, анализирует Sample analysis at Mars (SAM), включающий масс-спектрометр, газовый хроматограф и лазерный спектрометр.

Первым прибором, включенным еще на околоземной орбите, был Radiation assessment detector (RAD), измеряющий радиационный фон, создаваемый космическими лучами различных типов. Для обнаружения воды и льда вблизи поверхности Марса используется Dynamic albedo of neutrons (DAN) — российский прибор, созданный Всероссийским НИИ автоматики им. Н. Л. Духова, Институтом космических исследований РАН и Объединенным институтом ядерных исследований. Он излучает импульсы нейтронов, направленные в сторону поверхности и проникающие на глубину до одного метра. По изменению энергии отраженных нейтронов можно судить о наличии воды и льда.

Схема размещения оборудования «Кьюриосити». Mastcam — система из двух фотокамер, RTG — источник питания, Antenne UHF — СВЧ-антенна, Antenne grand gain — антенна с высоким коэффициентом усиления. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

На марсоходе размещена также метеорологическая станция (Rover environmental monitoring station, REMS), измеряющая влажность, давление, температуру, скорость ветра и интенсивность ультрафиолетового излучения; отдельные датчики температуры и давления собирали данные об атмосфере, работе системы теплозащиты и аэродинамических характеристиках посадочного модуля во время спуска в атмосфере Марса.

Изначально миссия «Кьюриосити» была рассчитана на один марсианский год (687 земных суток); сейчас этот срок превышен в пять с лишним раз, и марсоход продолжает свою работу. С момента посадки он прошел уже более 28 километров. К сожалению, пока «Кьюриосити» так и не смог ответить на сакраментальный вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?». Тем не менее за 10 лет он получил немало ценных научных результатов. Остановимся на наиболее важных и интересных.

Карта пути, пройденного «Кьюриосити». Фото с сайта mars.nasa.gov

«Кьюриосити» установил, что на древнем Марсе было много воды, которая запасалась как в озерах, так и реках. Сведения о предположительном наличии в прошлом рек на Марсе были ранее получены марсианскими межпланетными станциями (начиная с «Маринера-9», запущенного еще в 1971 году) и марсоходами предыдущих поколений, но «Кьюриосити» окончательно подтвердил это предположение. Марсоход также обнаружил в почве и скальных породах различные химические элементы и соединения (такие, например, как вода, кислород, сера, бор, хлор, монооксид азота, углекислый газ, диоксид серы и сероводород), включая органические (метан, кероген, тиофен, бензол, толуол, пропан, бутен и другие). Полученные результаты позволили ученым дать положительный ответ на один из поставленных в начале статьи вопросов: да, когда-то в кратере Гейла существовали условия, подходящие для жизни микроорганизмов. Однако сами по себе эти результаты еще не являются доказательством существования жизни на планете в прошлом.

Обнажение Хотта — русло древней марсианской реки. Фото с сайта commons.wikimedia.org

«Кьюриосити» также исследовал многие горные породы и обнаружил, например, такие минералы, как полевой шпат, пироксены, гематит и оливин (см. картинку дня Оливин в поляризованном свете). Полученные сведения немало рассказали ученым о геологической истории Марса. Наблюдения за погодой дали ценную информацию об атмосфере планеты. Была измерена поглощенная и эквивалентная доза от галактических и солнечных космических лучей: согласно результатам этих измерений, при экспедиции на Марс и обратно продолжительностью 860 дней (по 180 дней на перелеты туда и обратно и 500-дневное пребывание на планете) в период максимальной солнечной активности астронавт получит эквивалентную дозу, равную примерно одному зиверту (такая доза на 5% увеличивает риск развития рака со смертельным исходом).

В феврале 2013 года «Кьюриосити» приступил к первым экспериментам по бурению. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Исследовав соотношение изотопов аргона, углерода и других газов, ученые пришли к выводу, что большая часть атмосферы Марса была утрачена вследствие диссипации. Скорее всего, механизмом этого стало ионное распыление частицами солнечного ветра, происходящее из-за практически полного отсутствия у планеты магнитного поля.

Мне осталось ответить на один вопрос, который наверняка мучает читателя с самого начала статьи: почему на селфи не видно руки марсохода? Дело в том, что каждое селфи на самом деле представляет собой композицию из нескольких десятков снимков: угол зрения камеры недостаточно широк для того, чтобы марсоход полностью поместился в одном кадре. Склейка снимков осуществляется путем их компьютерной обработки; в ходе этой обработки и убирается изображение руки: создатели программного обеспечения справедливо рассудили, что так будет эстетичнее. Кстати, внимательный читатель может обратить внимание на то, что тень от руки осталась на снимке.

«Кьюриосити» продолжает исследования. Пожелаем ему еще многих дней (точнее, солов —ведь именно так называются марсианские сутки) бесперебойной работы!

Фото с сайта photojournal.jpl.nasa.gov.

Алексей Деревянкин

-

Если я не путаю, на снимке видна камера на той самой убранной при склейке фоток руке, причём камера эта смотрит на нас.

Как бы мы не склеивали компьютерно хоть тысячи фот, сделанных этой камерой - такой "ракурс" в кадр попасть не мог по определению. Если не использовалось зеркало.

Значит, я что-то путаю.

Делаю вывод, что камера это не та.

Так?

Которой же камерой сделаны те снимки, где видна камера руки??

Ум за разум у меня заходит, бутылка Клейна какая-то получается)))

Кто бы разъяснил, что я не так понимаю?

при экспедиции на Марс и обратно продолжительностью 860 дней (по 180 дней на перелеты туда и обратно и 500-дневное пребывание на планете)Зачем так рисковать, какой смысл так долго находиться на Марсе? Для первой экспедиции достаточно будет и 10-ти дней. Чем дольше там будут находиться люди, тем больше непредвиденных (и ожидаемых) происшествий с ними может случиться. Один случайный микрометероит, попавший в возвращаемый модуль, может уничтожить все надежды марсопроходцев на возвращение на Землю. А, по закону Мёрфи, за 500 дней они его обязательно словят.

Окупить экспедицию все равно не получится. А риски возрастают пропорционально количеству дней нахождения там. Достаточно взглянуть что стало с колесами Куриосити сейчас (кстати, можно было бы приложить фото к статье, для наглядности).

-

1) Ну, лететь год ради 10 дней на планете тоже как-то странно :)

2) Ок, пусть даже участники первой экспедиции проведут на Марсе 10 дней. Но за ней-то, мы надеемся, последуют и другие, более продолжительные?

3) Колёса истёрлись, я полагаю, не из-за микрометеоритов, а просто из-за большого пробега по песку, камням и пр. Была у меня мысль приложить фото, но про Кьюриосити информации столько, что можно не одну книгу написать. Так что формат статьи вынуждает неизбежно жертвовать чем-то интересным :)-

1) Кому-то и одного дня было бы предостаточно. Только, чтобы доказать саму возможность туда слетать и, главное, вернуться. И, чтобы потрогать все своими собственными руками и увидеть своими собственными глазами. :)

За полгода полета на Марс так по дому соскучишься, что готов сразу вернуться. А предстоящие еще 500 дней нахождения там покажутся ссылкой на каторгу. В таком психологическом состоянии человек готов работать, как стахановец и выполнить 500-дневный план за 10 дней, накрайняк за 30 :)

2) Конечно, на это основная надежда. И рисковать ею было бы глупо. Если первая миссия сразу же потерпит неудачу (скорее всего, именно из-за её значительной продолжительности, увеличивающей риски), то это поставит крест на всех планируемых последующих, в течение десятков лет. Думаю, случай с Аполлон-13 сыграл не последнюю роль в завершении лунных миссий.

3) Я это не в связи с микрометеоритами, а в связи с продолжительным сроком эксплуатации, как и, вообще, пребывания на Марсе, привел пример с колесами Куриосити. Высокоаббразивные свойства марсианских пыльных бурь тоже надо учитывать.

В любом случае, читать было интересно. :) Спасибо!-

И, чтобы потрогать все своими собственными руками и увидеть своими собственными глазами.

1) Ну, мне кажется, всё-таки марсианская экспедиция - это не экскурсия. И продолжительность её будет определяться конкретными целями и задачами экспедиции, а не пожеланиями её участников :)

2) Я не совсем про то. Потом же всё равно будут другие миссии, длительные. Ну вот для них этот расчёт и актуален. Но в принципе, можно пересчитать и на короткую экспедицию: из этого зиверта примерно 0,65 приходится на дорогу туда-обратно.

3) Согласен. Ну вообще, когда летишь на Марс, очень много всего надо учитывать :)-

а вообще, насколько уместно говорить о количестве полученных зивертов, не приводя конкретного инженерного решения по радиационной защите в пути и на месте пребывания. Или это расчет для сферического космонавта в вакууме?

-

-

1) Опять же, я это в том смысле, что потрогать и увидеть прямо на месте - это не то же самое, что исследовать издалека, по монитору с получасовой задержкой изображения и с помощью роботизированой руки-манипулятора. На месте геологу/марсологу съориентироваться гораздо легче - какие образцы интереснее. И не надо ждать полчаса, чтобы взять другой образец. :)

2) Что касается облучения во время полета, то для его уменьшения я бы предложил всю питьевую воду закачать в оболочку пилотируемого корабля (я не в курсе, может быть это так и делается на МКС?) и обложиться снаружи продовольственными запасами :)

3) Учесть всё, не побывав там заранее, невозможно.

Например, усталостную прочность при значительных перепадах температуры и длительное воздействие особой марсианской атмосферы.

Может быть колеса Куриосити стали хрупкими именно из-за перепадов температуры?-

1) Ну согласитесь, чисто интуитивно, что в первой пилотируемой экспедиции на Марс геологам хватит работы и на неделю, и на месяц, да в принципе и на год. Несмотря даже на то, что можно всё брать сразу и не ждать полчаса :) А в общем, тут уже правильно написали в другой ветке, что продолжительность экспедиции будет прежде всего определяться окнами, в которые можно улететь с Марса.

2) Насколько я знаю, на МКС так не делают. Немного экранирует сам корпус, вроде есть ещё какие-то мембраны. Но там сравнительно небольшие дозы: "средняя доза космонавта на МКС за полугодовую экспедицию примерно равна средней дозе ликвидатора Чернобыльской аварии. И это примерно одна шестая от допустимой предельной дозы за всю карьеру космонавта" (https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/573348/). Правда, недавно (года полтора назад) были новости, что собираются испытывать какие-то новые материалы для защиты от радиации.

3) Ну почему невозможно? Благодаря исследованиям марсоходов состав и физические характеристики атмосферы неплохо изучены. Можно смоделировать, как в таких условиях будут себя вести материалы.

-

-

-

и вообще вопрос не людьми, а планетами решаемый.

Ведь дело в движении Земли и Марса! И, соответственно, в расстоянии меж ними.

Ну, посмотрите: запасы топлива никто не отменял, вес/размеры аппаратуры, еды/питья и вес/рост космонавтов - тоже.

Кроме того, от расстояния и продолжительность полёта аесьма заметно меняется. Так что продолжительность пребывания на Марсе - вопрос, который оч оч легко заранее определить,

и если его определили как 500 дней - это наверняка связано с расстоянием между стартом и посадкой.

Недаром эта цифра так близка к полному кругу Марса на орбите - именно по завершении полного круга Земля снова окажется рядом, ведь Земля делает круг почти ровно вдвое чаще Марса.

Это на Луну можно кучу чудаков по метр восемьдесят ростом закидывать и спускать их когда хошь), хотя и Луна тоже как-то там то ближе то дальше. Но разница, понятное дело, совсем не такая, как как с Марсом. А, наверное, легко сопоставимая с разницей в росте метр шестьдесят-метр восемьдесят))

Если честно, мне даже немного совестно, что эти несложные соображения музыкант тут вносит в беседу))

Последние новости

«Алтас-5» выводит «Кьюриосити» в космос 26 ноября 2011 года. Фото с сайта en.wikipedia.org