Токсичная пестрянка

На фото две бабочки пьют нектар с помощью своего длинного хоботка. Это таволговые пестрянки (Zygaena filipendulae), довольно распространенный в Европе вид. Эти бабочки хоть и небольшие (размах их крыльев — 33–38 мм), но очень красивые: вы только взгляните на этот металлический блеск и яркие красные пятна!

Как это часто бывает, такая яркая окраска свидетельствует о ядовитости бабочки и называется предостерегающей или апосематической. В теле этих бабочек накапливаются цианогенные гликозиды, те же самые, из-за которых не стоит злоупотреблять горьким миндалем, ядрами косточек абрикосов, вишни и других косточковых плодов. При их взаимодействии с ферментами пищеварительной системы выделяется токсичная синильная кислота, или цианистый водород (HCN). Личинки пестрянок питаются растениями семейства бобовые, прежде всего лядвенцем рогатым (Lotus corniculatus), из которых и добывают цианогенные гликозиды. Такое специфическое накопление, хранение и концентрация растительных веществ в организме насекомого носит название секвестрации (см. Pyrrolizidine alkaloid sequestration). Хранятся гликозиды в покровах и гемолимфе бабочек. Когда хищник (например, птица) хватает насекомое, цианогенные гликозиды вступают в контакт с ферментом β-гликозидазой (см. Beta-glucosidase) прямо в гемолимфе либо уже в кишечнике хищника, где происходит их гидролиз с выделением синильной кислоты. Второй раз есть такую гадость не захочется.

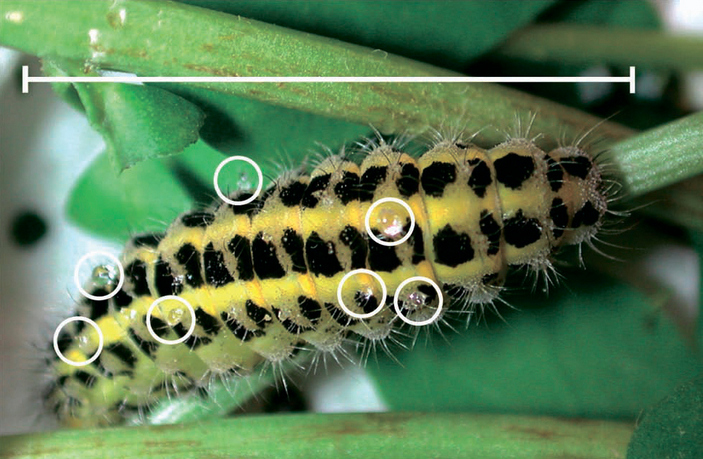

Гусеница таволговой пестрянки хранит гликозиды в кутикулярных полостях и секретирует их при стимуляции в виде липких капель (выделены белыми кружками). Длина масштабного отрезка — 2 см. Фото из статьи N. B. Jensen et al., 2011. Convergent evolution in biosynthesis of cyanogenic defence compounds in plants and insects

По меньшей мере 45 видов бабочек семейства пестрянок накапливают цианогенные гликозиды линамарин и лотавстралин. Причем интересно, что их соотношение меняется в ходе жизненного цикла бабочки и строго регулируется. Например, максимальная концентрация обоих гликозидов наблюдается у личинки седьмого возраста, а их соотношение составляет один к одному. Далее их количество уменьшается примерно на 55% при переходе последней личиночной стадии к имаго (взрослому насекомому). Скорее всего, это связано с тем, что при метаморфозе происходит синтез хитина (из него состоит кокон куколки и кутикула имаго), для чего нужно много азота. Этот азот частично берется из накопленных гликозидов. У взрослых пестрянок соотношение линамарина к лотавстралину уже два к одному.

Но что удивительно: пестрянки способны синтезировать (в покровах) эти характерные для растений вещества сами! Из аминокислот валина (линамарин) и изолейцина (лотавстралин) по тому же пути, что и у растений (это конвергентная эволюция, за это отвечают разные гены). И, похоже, это единственные известные насекомые, способные секвестрировать из растений и синтезировать самостоятельно одни и те же цианогенные гликозиды.

Однако цианогенные гликозиды используются не только для защиты, но и для коммуникации. Девственные самки выделяют синильную кислоту, причем в значительно большем объеме, чем уже спарившиеся, тем самым привлекая самцов. При этом самки оценивают физические качества самца по количеству цианогенных гликозидов (чем больше, тем лучше). Что еще интереснее, при спаривании, которое у пестрянок длится 16–24 часа, самец передает самке брачный дар — сперматофор со спермой, белками и... цианогенными гликозидами. Вообще, сперматофор с растительными веществами передают самкам также самцы бабочек-медведиц Utetheisa ornatrix и Cosmosoma myrodora, бабочек из семейства нимфалид — данаиды Danaus gilippus — и девяти видов рода Heliconius. Считается, что такой подарок помогает защитить самку и отложенные ею яйца от хищников. Но постойте: если самки пестрянок сами умеют синтезировать цианогенные гликозиды, то зачем им еще и подарок от самцов? Дело в том, что синтез гликозидов весьма затратен — об этом свидетельствует тот факт, что гусеницы таволговой пестрянки на растениях, не содержащих цианогенных гликозидов, развиваются значительно медленнее, чем на содержащих. Так что, возможно, для самок, которые тратят много гликозидов на откладку яиц (в яйцах гликозиды самостоятельно не синтезируются), дополнительный подарок совсем не лишний.

Спаривающиеся таволговые пестрянки. Фото © Nick Goodrum с сайта flickr.com, Великобритания, 24 июля 2016 года

Самки откладывают яйца в середине лета, обычно на пищевых растениях личинок, которые вылупляются через 1–3 недели. У личинок есть семь возрастов, линька происходит каждые 8–10 дней. Конец лета личинка встречает в четвертом возрасте, после чего наступает период диапаузы до самой весны. По выходу личинка снова питается, достигает через 4–6 недель седьмого возраста, плетет кокон и окукливается, через 14–20 дней вылупляется имаго. Взрослые особи живут до трех недель, за это время самкам и самцам нужно найти друг друга и спариться, а самкам вскоре после спаривания — отложить яйца. И цикл повторяется.

И, на закуску, главный вопрос. А как же сами личинки не травятся синильной кислотой при поедании листьев кормовых растений? Дело в том, что в самом растении цианогенные гликозиды и гидролизующие их ферменты β-гликозидазы изолированы друг от друга пространственно, и они вступают в контакт лишь после повреждения тканей травоядными животными или патогенными грибками. Интенсивность гидролиза гликозидов зависит от степени повреждения тканей и времени, доступного ферменту для гидролиза. Поэтому гусеницы таволговой пестрянки поедают листья бобовых очень быстро, со скоростью 3,8 см2 в час, минимально при этом повреждая ткани растения (это им позволяет морфология нижней челюсти). Личинки обрезают достаточно крупные кусочки листа, соответствующие по размеру челюсти, а не жуют их, сохраняя при этом целостность растительных клеток.

Личинка таволговой пестрянки на кормовом растении (A) и детали ее ротового аппарата (B). Показаны две частично лежащие друг на друге челюсти (mandibles; на фото C изображена одна челюсть) и верхняя губа (labrum), пунктирная линия — зона обработки листьев. На D и E при разном масштабе показаны проглоченные фрагменты листьев в кишечнике личинки. Видно, что они довольно крупные и примерно соответствуют размерам и морфологии челюстей. Фото из статьи S. Pentzold et al., 2014. The Multiple Strategies of an Insect Herbivore to Overcome Plant Cyanogenic Glucoside Defence

Исследования показали, что только 1,1% от общего количества потребленных гликозидов гидролизуется в процессе приема пищи. Это гораздо меньше, чем у других насекомых, питающихся гликозид-содержащими растениями. Щелочная среда в кишечнике пестрянок ингибирует гидролиз гликозидов с образованием синильной кислоты. А собственные гликозидазы насекомого, находящиеся в слюне и кишечнике, не гидролизуют гликозиды (но в гемолимфе гидролизуют, как мы помним). Но выделившуюся всё-таки в малом количестве синильную кислоту пестрянка умеет превращать в безобидную аминокислоту аспарагин. Такое вот чудо-насекомое.

Фото Юлии Михневич, Белгородская область, 28 июля 2021 года.

Юлия Михневич

-

Щелочная среда в кишечнике пестрянок ингибирует гидролиз гликозидов с образованием синильной кислоты.

Meh. Не очень удачно выразились... :/

Во-1х, здесь скорее не "ингибирование", а "инактивация" фермента(ов). Судя по всему, рН-оптимум линамараз(ы) у этих бабочек расположен в слабо-кислых условиях (https://doi.org/10.1098/rsos.170262). Что, впрочем, не отменяет существования других вариантов фермента (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1062485/)...

Во-2х, продуктами тут будут глюкоза и циангидрин ацетона (или его производного), который, в свою очередь, далее спонтанно и образует цианидик.

В-3х, ничто не мешает кислотному/щелочному гидролизу данных субстратов протекать самому по себе (т.н. "фоновый гидролиз"). Да, будет сильно медленнее, чем без ферментиков, но - будет. :)-

Я руководствовалась этой статьей, ссылка на нее есть в тексте https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal

.pone.0091337 -

Ну дык, ёлыпалы. :)

Эти ботаники даже не дошли до выделения специфического/их фермента/ов из этих бабочек... (Ограничившись лишь присутствием тех ферментов в самих растениях...)

Кстати, это именно растительные варианты имеют рН-оптимум при 5-6 (и обладают пониженной активностью при щелочных условиях). Что там у насекомых - дело тёмное...

И ещё обратите внимание на Рис.3: при рН 9-11 цианидик по-прежнему фигачит (это, имхо, и есть "фоновый гидролиз", который, по-хорошему, надо минусовать везде, хотя его интенсивность и будет зависеть от рН...). В-общем, эта работа представляется хорошей затравкой, чтобы далее, наконец, расставить все умлауты над ЙО... :)

-

-

Последние новости

Таволговые пестрянки. Фото Юлии Михневич, Белгородская область, 28 июля 2021 года.