Лилипуты, ставшие гигантами

На рисунке изображен пейзаж итальянского региона Гаргано (см. Gargano) во времена позднего миоцена (11,5–5 млн лет назад): на заднем плане отдыхает пара крокодилов, на противоположном от них берегу только что успешно поохотилась выдра паралутра (Paralutra). На поваленном бревне отдыхает черепаха, а на зрителя смотрит причудливый пятирогий олень — гоплитомерикс (Hoplitomeryx).

Вообразите себе дивный остров (или группу островов) у берегов Европы, отделенный от материковой Италии лишь узким морским проливом; острова небылиц и загадок, доисторическую Страну чудес, где живут хомяки размером с кролика, мыши, достигающие габаритов сурка, и нелетающие гуси, на которых вполне могли бы кататься верхом пятилетние дети! Оказавшись в изоляции благодаря поднявшемуся уровню Средиземного моря, эти животные были отрезаны от материковых экосистем — и почти всех крупных млекопитающих хищников. Единственная представительница этого отряда — выдра паралутра, что была лишь немногим больше современной речной выдры (Lutra lutra), — явно не могла восполнить образовавшийся экологический пробел, так что у островитян, казалось, наступила поистине райская жизнь.

Но не тут-то было: там, где возникает спрос, немедленно рождается предложение. Эволюция ни за что не оставит столь широкую нишу крупного хищника никем не занятой, поэтому у берегов водоемов неосторожных животных караулили вечно голодные крокодилы, по суше рыскали огромные ежи без иголок, достигавшие размеров современного барсука. Но, судя по всему, доминирующими плотоядными животными Гаргано были не рептилии и даже не млекопитающие, а... птицы, причем взрыв размеров произошел среди тех пернатых, чьи современные родственники у нас едва ли ассоциируются со словом «большой». Днем неосторожных грызунов терроризировал исполинский канюк гарганоэтус (Garganoaetus), чей размах крыльев достигал двух метров (для сравнения, крупнейший современный канюк, мохноногий курганник, может похвастать размахом лишь около 160 сантиметров), а ночью на охоту выходила гигантская сипуха (Tyto gigantea), ближайшая родственница современной обыкновенной сипухи (Tyto alba), только размером с филина.

Впервые эта удивительная островная фауна была обнаружена в 1969 году группой датских палеонтологов, проводивших раскопки на территории современного полуострова Гаргано, расположенного на востоке центральной Италии (если вы помните общую форму Апеннинского полуострова, то Гаргано — это «шпора сапога»). Места там не слишком дружелюбные — почти весь полуостров занят огромным горным массивом Монте-Гаргано, так что встретить людей обычно можно только у подножия гор. Однако карстовые трещины Монте-Гаргано сохранили для потомков удивительные окаменелости животных, некогда провалившихся в эти известняковые ловушки и оставшихся там навсегда.

Фауна получила название «фауны Mikrotia», по имени одного из обитавших на острове родов грызунов — Mikrotia, — и долгое время считалось, что нигде за пределами Гаргано эти странные животные не водились, пока в 1990-х годах остатки таких же млекопитающих и рептилий не были найдены уже в центральной части Италии, возле коммуны Сконтроне в области Абруцци. Предполагается, что в течение миоцена оба этих места, представляющие собой противоположные концы единой зоогеографической области, были отрезаны от материковой Европы: возможно, это был единый остров, или же соседние острова одного архипелага, возникшего на месте центральной Италии в результате поднявшегося уровня воды. В таком случае легко объяснить и то, почему в этих двух местах были обнаружены одни и те же животные, а также то, почему они приняли настолько странные формы. Ответ: всему виной был островной гигантизм (см. Островные карлики и гиганты — результат действия комплекса экологических и эволюционных факторов, «Элементы», 19.04.2021).

Типичные карстовые расщелины (карры, или шратты) во Франции; глубина их может достигать нескольких метров, и они нередко служат естественными ловушками для некрупных животных. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Около 15 миллионов лет назад, в среднем миоцене, климат стал теплее, а уровень Мирового океана резко повысился, что привело к изоляции Гаргано, утратившего связь с материком. Вот только как именно представители местной фауны сумели на него попасть — еще большой вопрос: с одной стороны, животные могли находиться там изначально, с другой — острова могли быть и относительно пустынными, так что сухопутным предкам «гарганских гигантов» пришлось бы добираться до них на плотах, а птиц могло заносить случайными бурями. К слову, вторая гипотеза не так уж несостоятельна: в конце концов, согласно одному из предположений, современные широконосые обезьяны и свинковые грызуны добрались из Африки до Южной Америки как раз по морю, уцепившись за унесенные бурями деревья — а ведь до острова, лежащего у берегов материка, доплыть было бы гораздо проще!

В таком случае можно объяснить кажущуюся неполноту фауны Гаргано, в которой отсутствуют многие обычные миоценовые животные Европы — например, лошади, слоны и саблезубые кошки, — крупным млекопитающим было бы сложнее доплыть до острова, а доплыв, найти там подходящие условия для жизни. Подтверждаются эти предположения и палеонтологическими находками, поскольку для некоторых гарганских видов известны целые «временные ряды», и более древние виды оказываются мельче более молодых. Например, более крупному дейногалериксу Кенигсвальда (Deinogalerix koenigswaldi), гигантскому родственнику современных гимнур (это подсемейство ежовых) с черепом двадцатипятисантиметровой длины (длиннее, чем у волка!), предшествовал ряд более мелких видов, самый маленький из которых был не больше европейского ежа, а канюк гарганоэтус Фройденталя (Garganoaetus freudenthali), что был размером с беркута, жил позже гарганоэтуса мышеядного (Garganoaetus murivorus) — тот был вполне «канючьих» размеров.

Реконструкция дейногалерикса Кенигсвальда. Рисунок Романа Евсеева с сайта age-of-mammals.ucoz.ru

Несмотря на свою «неполноту», гарганская экосистема оставалась достаточно стабильной в течение длительного времени. Огромные грызуны и зайцеобразные, вместе с примитивными оленями из рода гоплитомериксов (различные виды которого сильно отличались размерами — от собаки до лани), обеспечивали пищей главных хищников островов — крокодилов и гигантских птиц, тогда как сравнительно неуклюжий дейногалерикс, обладающий мощными челюстями, мог в основном питаться падалью и подбирать остатки чужой добычи. Благодаря различиям в размерах и занимаемых экологических нишах, различные растительноядные животные избегали чрезмерной конкуренции друг с другом, так же, как и крупные хищные птицы, судя по всему, делили время охоты на дневное и ночное — что тоже мешало им конфликтовать в открытую.

Тем не менее, как и многие уникальные фауны изолированных островов, фауна Гаргано оказалась под угрозой, когда около 5,3 миллионов лет назад уровень воды в Средиземном море резко поднялся, и площадь пригодных для жизни земель на архипелаге критически сократилась, что привело к стремительному падению фаунистического разнообразия: в результате большинство крупных видов-эндемиков вымерло. К началу плейстоцена, около 2,5 миллионов лет назад, когда тектонический подъем Апеннинского полуострова вновь объединил Гаргано с материковой частью Италии, на новообразовавшийся полуостров проникла «классическая» фауна того времени (мамонты, лошади, носороги, бегемоты, свиньи, олени, саблезубые кошки и другие животные) — ее остатки тоже сохранились в карстовых расщелинах, и именно они являются той вехой, что отмечает конец существования Гарганского архипелага и всех удивительных животных, его населявших.

Фото из статьи E. Patacca et al., 2008. Oligocene migration path for Apulia macromammals: The Central-Adriatic bridge.

Анна Новиковская

И полно там "народу" полегло/запечатлено.

А вот интересно, сегодня такие расщелины, если они есть, столь же хорошо работают ловушками? Или особенные какие-то были те прошлые?

Периодически желтые прессы пишут о скрываемых наукой находках скелетов людей-великанов... так вот, в свете инфы, что скачки в размерах типичны для островов, может чего и впрямь бывало? Или это результат уж слишком больших временных отрезков, а люди так подолгу в изоляции не жили?

Сегодняшние людские карлики и высокие люди не на островах, а все на о материке, да ещё и на одном и том же, в кучу сбились) Это другие механизмы?

-

Да, сегодня карстовые породы также могут служить "банками накопления" различных животных... а иногда - и незадачливых туристов/спелеологов. Карстовые колодцы, карстовые пещеры, карстовые расщелины - все это представляет собой естественные ловушки для мелкой (и иногда и крупной) живности, так что карры Гаргано в этом отношении далеко не уникальны.

Что же касается островных карликов или великанов... ну, флоресский человек, он же "хоббит", жил на острове Флорес, а зубы "мегантропа", гипотетического гоминида, размером с современную гориллу, найдены на острове Ява. Так что все возможно. :)

-

К сожалению, оленям (да и любым копытным) сложно стать хищниками - они специализированы именно на поедании растительной пищи. У гимнур в этом отношении преимущество - они как были, так и остаются насекомоядно-всеядными, и им проще, случь-что, увеличиться в размерах и начать кушать кого-нибудь побольше.

-

Олень просто понтовый пятирогий - похож на мифическое существо для которого логично кого-нибудь терзать :) ; и всеядные хищники оленьки вспоминаются, но они самые архаичные копытные (они меня поразили когда про них впервые прочел). Думаю и олени могли бы и к хищничеству переходить, наверно это не столько сложно сколько невыгодно - зачем париться если можно травой питаться, а если растений почему-то нет, то скорее всего и животных на которых можно поохотиться тоже нет.

-

Последние новости

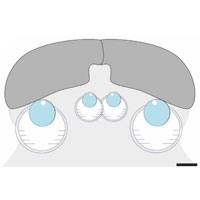

Сравнительный размер некоторых эндемиков Гаргано. Птицы, слева направо: канюк гарганоэтус и гигантская сипуха (сверху приведены силуэты летящих птиц), снизу изображен нелетающий гусь гарганорнис (Garganornis). Млекопитающие, слева направо: гимнура дейногалерикс (Deinogalerix), пищуха пролагус (Prolagus imperialis), мышь микротия (Mikrotia), хомяк гаттомис (Hattomys), соня стертомис (Stertomys), олень гоплитомерикс (изображен самый мелкий вид, самый крупный представлен в виде силуэта). Сторона каждого квадрата — 0,5 метра, силуэт человека приведен для сравнения. Рисунок © Sanciusart с сайта deviantart.com