Удивительная спирула

Перед вами раковина спирулы (Spirula spirula) — одного из самых малоизученных и загадочных представителей современных головоногих моллюсков. Это единственный ныне живущий вид семейства Spirulidae отряда Spirulida. Хотя спирула была описана Карлом Линнеем еще в середине XVIII века (как Nautilus spirula Linnaeus, 1758), а род Spirula был выделен Жаном-Батистом Ламарком в 1799 году, до сих пор мы знаем о спирулах до обидного мало. Даже современные наутилусы по сравнению со спирулами изучены просто замечательно, несмотря на то, что их численность значительно меньше, а ареал распространения значительно уже, чем у спирулы (см. картинку дня «Мохнатый наутилус»).

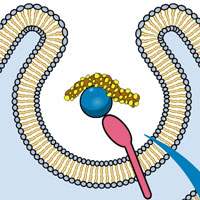

В целом, анатомическое строение тела спирулы изучено хорошо. Главный отличительный признак спирулы — это расположенная в задней части тела спирально-свернутая раковина, разделенная перегородками на отдельные отсеки (у взрослой спирулы их порядка тридцати), связанные друг с другом специальной трубкой — сифоном. Такая раковина называется фрагмоконом. У живой спирулы она слегка проступает через мантию на заднем конце тела. Витки оборотов фрагмокона не соприкасаются друг с другом, и в целом он напоминает раковины некоторых гетероморфных аммонитов (например, Crioceratites), с той лишь разницей, что у аммонитов раковины несомненно были наружными (см. картинку дня Гетероморфные аммониты). Внутренние раковины спирул довольно прочные и после смерти животных часто всплывают к поверхности и разносятся течениями на большие расстояния. Нередки находки раковин спирул, покрытых различными обрастателями, прикрепившимися к ним во время посмертного дрейфа.

Спирула — единственный представитель современных колеоидей (внутреннераковинных головоногих, как их называли раньше), сохранивший такой же функциональный гидростатический аппарат-фрагмокон, как был у мезозойских представителей этих цефалопод. В принципе, фрагмокон есть и у каракатиц, но по своему строению он заметно отличается от фрагмоконов их мезозойских предков.

За исключением фрагмокона, спирула мало отличается от других колеоидей и похожа на маленького короткого кальмара. Она имеет вытянутое тело с довольно прочной толстой внешней оболочкой — мантией. У нее восемь коротких рук и два длинных щупальца, которые, как у каракатиц, в спокойном состоянии втянуты и снаружи не видны, а распрямляются только во время охоты или после смерти животного. Позади раковины-фрагмокона, на заднем конце тела, расположены два симметричных плавничка и крупный орган свечения — фотофор.

Срез тела спирулы, показывающий строение ее мускулатуры и расположение раковины. Рисунок © В. Бизиков из книги В.А. Бизиков, 2008. Эволюция раковины головоногих моллюсков (pdf, 29,2 Мб)

Но несмотря на то, что спирула — ныне живущий вид, до сих пор в ее анатомии остаются белые пятна. Например, строение кровеносных сосудов в сифоне и механизм функционирования сифона изучены значительно хуже, чем у наутилусов и даже у вымерших аммонитов: единственное изображение мягких тканей сифона спирулы было сделано более ста лет назад, в 1915 году. Строение сифона на этом рисунке совершенно непохоже на строение сифонов других головоногих, что заставляет сомневаться в корректности рисунка. А спор о наличии у спирулы радулы (см. картинки дня Радула улитки и Сила радулы) продолжался на протяжении всего ХХ века: одни исследователи утверждали, что радула у нее есть, но несколько редуцированная, другие — что ее вообще нет. Лишь недавно было установлено, что правы первые: радула все-таки есть, хотя и очень простенькая по сравнению с другими колеоидеями.

Спирулы в аквариуме плавают раковиной вверх. Судя по положению щупалец, живой среди них только левый экземпляр. Фото слева — из статьи R. Hoffmann, K. M. Warnke, 2014. Spirula — das unbekannte Wesen aus der Tiefsee, в центре и справа — с сайта tolweb.org

О поведении спирул также известно очень мало. Их неоднократно ловили глубоководными тралами и в течение одного-двух дней содержали в аквариумах (дольше не получалось, так как вне привычной среды обитания животные погибали). Там спирулы плавали головой вниз, заполненным газом фрагмоконом кверху — это казалось вполне логичным. Также было задокументировано, что в случае опасности спирула способна втягиваться в свою мантию, как наутилус в раковину, а края мантии закрывают устье наподобие «маски» раннепалеозойских наутилоидей (см. картинку дня Маски наутилоидей).

Слева: закрывшееся из-за появления опасности устье спирулы напоминает «маску» некоторых ордовикских и силурийских онкоцерид (Oncocerida). Справа: задний конец тела спирулы; видны фотофор и два плавника по бокам от него. Рисунки из статьи A. F. Bruun, 1943. The biology of Spirula spirula (L.)

Крайне плохая изученность спирул объясняется следующими причинами. Во-первых, хотя спирулы распространены очень широко и обитают в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, это глубоководные животные. Днем они живут на глубине 600–1000 метров, ночью поднимаются до 100–200 метров. У поверхности они встречаются крайне редко. Во-вторых, они мелкие (длина тела без рук — до 4,5 см) и одиночные, не образуют больших стай или скоплений — поэтому найти их сложно и промыслового значения они не имеют. Хотя их внутренние раковины-фрагмоконы весьма симпатичны, их диаметр не превышает 5 см и они, в отличие от раковин наутилусов, не имеют коммерческой ценности. Многих кальмаров и осьминогов изучают именно в промысловых целях — чтобы понять, где, когда и на какой глубине их лучше ловить. Спирулы же, которые к промысловым видам не относятся, гораздо реже становились объектами пристального внимания исследователей.

Но похоже, что по мере развития дистанционно-управляемых глубоководных спускаемых аппаратов ситуация с изученностью спирул будет изменяться в лучшую сторону. Так, 26 октября этого года дистанционно-управляемый батискаф „SuBastian“, принадлежащий негосударственной исследовательской организации Schmidt Ocean Institute, впервые в истории заснял живую спирулу в естественной среде обитания. Это произошло на глубине более 800 метров у северного побережья Австралии. На размещенном в интернете видео хорошо виден небольшой моллюск с быстро вращающимися плавничками.

Запись прямой трансляции из глубин, на которой видна спирула

Интересен не столько сам факт первой встречи ученых со спирулой в ее среде обитания, сколько расположение моллюска в воде: спирула плавает и активно перемещается вверх ногами (точнее, вверх руками) и фрагмоконом вниз! Конечно, мягкие ткани спирулы имеют очень маленькую плотность, но заполненный газом фрагмокон, как считали раньше, в любом случае должен был быть сверху. Реальность оказалась сложнее и интереснее ожиданий. Как именно спируле удается плыть «поплавком» книзу, пока не ясно. Может быть, она временно, частично или полностью, затапливает фрагмокон, а может быть, ей для достижения такого положения достаточно вращательных движений плавничками.

Кадр из первого в мире видео, на котором заснята спирула в ествественной среде обитания, на глубине 860 метров в районе Большого Барьерного рифа. Она плавает фрагмоконом вниз

Зато при таком положении спирулы «встает на место» ее фотофор. Его расположение на противоположном от головы конце тела (ранее считавшимся верхним концом) смущало исследователей. Головоногие часто используют биолюминесценцию для привлечения противоположного пола или добычи, но в таком случае фотофоры располагаются на голове или руках животных (см. картинку дня Светящиеся осьминоги). Также биолюминесценция служит им для маскировки: подсвечивая нижнюю сторону тела, она делает животных менее заметными для проплывающих снизу хищников на фоне чуть более светлых верхних слоев воды (это называется контр-иллюминацией, см. Counter-illumination). Такое свечение характерно, например, для обитающего у берегов Японии кальмара-светлячка Watasenia scintillans (см. картинку дня Кальмар-светлячок). Направленный вверх фотофор, да еще и находящийся в хвостовой части тела, не годится ни для контр-иллюминации, ни для привлечения добычи или партнера. Но теперь выясняется, что он на самом деле направлен вниз и вполне может маскировать спирулу от тех, кто хочет напасть на нее снизу.

Не вызывает сомнений, что новые данные о расположении спирулы в толще воды окажут влияние не только на изучение этого необычного моллюска, но и на реконструкцию вымерших цефалопод. Вполне возможно, что нас ждет целая серия портретов различных прямораковинных наутилоидей (отряды Orthocerida, Pseudorthocerida, Actinocerida) и аммоноидей (Baculites, Ptychoceras), плавающих фрагмоконом вниз. Правда, в отличие от наружнораковинных головоногих, у спирулы фрагмокон покрыт мягкими тканями и на заднем конце ее тела располагаются плавники, играющие, судя по новому видео, важную роль в движении моллюска, а возможно, и в его стабилизации в вертикальном положении. У наружнораковинных головоногих подобных плавников быть не могло, поэтому прямые аналогии со спирулой вряд ли будут корректными.

Фото © Gabriel Paladino Ibáñez с сайта flickr.com.

Александр Мироненко

-

Спасибо, очень интересно! Признаться, раньше даже не слышала о таком моллюске. Очень обидно, что львиная доля информации о подобных животных поступает в рамках потребительского интереса, и если животное не годится в пищу, то и нечего тратить на него время. >_< Надеюсь, что в будущем наши знания о спируле расширятся, и не потому, что мы ее кушать начнем, а потому, что это действительно интересный мини-кальмарчик. :3

-

Уважаемый Александр Мироненко,

Занимаясь происхождением спирулы, я усомнился в том, что она происходит от предков с изогнутой внутренней раковиной, т. к. внутренняя раковина должна редуцироваться, а не продуцироваться.

В частности, несмотря на тщательные поиски и интерпретации, у спирулы не обнаружились какие-либо среды рострума, тогда, как на гораздо более модифицированном сепионе каракатиц он присутствует в виде маленького шипика. С другой стороны, я обнаружил незамеченную ранее пару килей на внутренней части ювенильного оборота. Их высота составляет около 0,3 мм. Они начинаются от третьей камеры и исчезают примерно в районе десятой камеры, и представляют собой остаток чехла, прикрывавшего предшествующие обороты. Таким образом, спирула происходит от аммонитов, обороты раковины которых соприкасались друг с другом.

Камнем преткновения для многих «эволюционистов» стала обратная ориентация раковины спирулы: она завернута не на спинную, как у аммонитов, а на брюшную сторону. Соответственно, такая ориентация характерна и для прямых раковин прочих колеоидей, где спинной край длиннее брюшного.

Между тем, в обоих случаях ориентация соответствует стабильному распределению плавучести. Очевидно, что у предков спирулы она сместилась (в своей статье я это показываю детально), и раковина перевернулась. Этому благоприятствует то обстоятельство, что у колеоидей она не прирастает к стенкам тела, а лежит в мантийном мешке.

Что касается образа жизни спирулы, то, обнаружив ряд противоречий, я усомнился в этом. Сначала полагал, что дело в недостатках наблюдения. В самом деле, в отчете Брууна, наблюдавших порядка 200 особей спирулы говорится, что ее извлекли с километровых глубин; что на судне не было холодильной установки, и температура воды равнялась таковой за бортом (около 20 градусов), что кожа была повреждена сетью, что животные прошли сквозь слой медуз и т. д. В результате, моллюски повисли вниз головой. Однако продолжалось это несколько минут. Затем животные пришли в себя. Бруун по этому поводу замечает: «Как и другие каракатицы, спирула часто производит легкие пульсирующие движения, внезапно бросаясь в любом направлении: вверх, вниз из стороны в сторону <…> обычно животное двигалось задним концом вперед <…> прижав к нему плавники /и справляясь с отклоняющей силой плавучести с помощью одной лишь воронки (!)/. Реже спирула делала бросок головой вперед».

Таким образом, исходя из версии о развитии средства пассивной плавучести, специалисты проигнорировали целый абзац текста на ясном английском языке.

Статью можно найти на сайте Юрской Комиссии России среди избранных публикаций (см. Хейфец Эдуард, Происхождение спирулы). Популярная версия опубликована в журнале «Наука и жизнь» № 6 за 2016 год.

Последние новости

Выброшенная на берег раковина спирулы, покрытая обрастателями — морскими уточками. Фото с сайта atlasoflife.org.au