Карусель для протонов

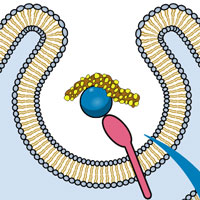

Перед вами модель работы вакуолярной Н+-АТФазы (V-ATPase) пекарских дрожжей. У эукариот этот комплекс белков располагается в мембранах некоторых органелл (эндосом, секреторных пузырьков, лизосом) или на плазматической мембране. Там он работает как насос — закачивает протоны либо в нужные органеллы, либо в саму клетку. Это необходимо для множества функций, от передачи нервного сигнала и аутофагии до поддержания pH в организме и созревания сперматозоидов.

Работу V-АТФазы в динамике удалось воссоздать с помощью моделирования на суперкомпьютере Summit в Ок-Риджской национальной лаборатории США. Модель с разрешением 2,7 Å собрали из более чем 700 тысяч изображений, полученных с помощью криоэлектронной микроскопии.

Верхняя часть V-АТФазы — домен V1 — состоит из нескольких субъединиц и малоподвижен. Белковые субъединицы А (лиловый цвет) и В (зеленый цвет) расщепляют аденозинтрифосфат (АТФ). Это двигатель, сжигающий топливо. Энергия расщепления АТФ приводит в работу центральный стержень из субъединиц D (красный цвет) и F (серый цвет), который соединяется с субъединицей d нижней части насоса (голубой цвет). Субъединица d — это ротор.

Нижняя часть насоса — домен Vo — закреплена на наружной мембране клетки или органоида (лизосомы, эндосомы, вакуоли). Ротор d приводит в движение колесо из субъединиц с, расположенных в виде кольца. Протоны связываются с остатками глутаминовой кислоты белковых субъединиц. После круга на такой карусели протон открепляется, взаимодействуя с остатком аргинина субъединицы а (ярко-зеленый цвет). Освободившийся протон попадает в просвет органоида или внешнюю среду. Остальные белки комплекса помогают работе V-АТФазы.

Ученые уже давно предполагали, что одна из частей V-АТФазы вращается. Ее давний родственник — АТФ-синтаза, которая не разрушает АТФ, а, наоборот, создает его, пропуская через себя протоны, — тоже состоит из двух частей: неподвижной и крутящейся. В 2003 году были получены первые экспериментальные данные о том, что в составе V-АТФазы есть крутящееся кольцо. Для этого V-АТФазу бактерии Thermus thermophilus поместили на стекло, а к белку D прикрепили бусинку, за поведением которой наблюдали под микроскопом. Бусинка крутилась со скоростью примерно 2,5 оборотов в секунду.

Но для оценки более тонких процессов, которые происходят при работе V-АТФазы, нужны методы посложней. Во внутренний мир комплекса можно заглянуть с помощью криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Этот метод уже давно применяется для изучения трехмерных структур белков, нуклеиновых кислот (см. Нобелевская премия по химии — 2017, «Элементы», 12.10.2017). С помощью анализа фотографий, полученных методом криоэлектронной микроскопии, можно смоделировать, как выглядит белок в определенный момент времени. Первая модель V-АТФазы появилась в 2009 году. Тогда ее разрешение было 16,5 Å. Модель на главном изображении построена с разрешением почти в 7 раз лучше. Но чтобы узнать, как движутся различные части V-АТФазы, как через нее проходят протоны и как ведет себя среда вокруг, используют методы расчета молекулярной динамики (см. статью В разных масштабах).

Так, авторы модели на главном изображении показали, что молекулы воды подхватывают протоны, которые перекачивает V-АТФаза дрожжей, и выпускают их внутрь вакуоли. Кроме того, они обнаружили молекулы липидов, которые играют роль затычки и не дают утечь протонам обратно в цитоплазму, а лишним молекулам воды попасть в вакуоль.

Главная роль V-АТФаз — создать кислую среду там, где она нужна. А нужна она во всех клетках. В зависимости от того, где располагается V-АТФаза в клетке и в каких клетках она присутствует, возможны разные варианты субъединиц. Однако общая схема строения комплекса остается практически неизменной.

V-АТФазы поддерживают в лизосомах кислую среду, которая необходима для разрезания на кусочки белков и других макромолекул. Это тесно связано с процессом аутофагии — избавления клетки от ненужных или отработавших свое белков и органелл (см. Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2016, «Элементы», 09.10.2016). V-АТФазы участвуют и в транспорте молекул между различными частями клетки. Их можно найти на поверхности эндосом (см. Endosome). Эти пузырьки переносят различные вещества в разных направлениях: от аппарата Гольджи и к нему, внутрь и наружу клетки, а также приносят поврежденные белки и органеллы в лизосому. Кислая среда в эндосомах помогает попаданию оболочечных вирусов (к которым относятся, например, вирусы гриппа и коронавирусы) в цитоплазму клетки.

Кроме того, кислая среда нужна для образования синаптических пузырьков и накопления нейромедиаторов, а значит — для передачи нервного импульса. Выделение инсулина клетками поджелудочной железы также зависит от работы V-АТФазы. Наконец, иногда кислая среда необходима снаружи клетки. V-АТФазы в некоторых клетках нефрона (функциональной единицы почки) поддерживают правильное значение pH в организме. V-АТФазы клеток-остеокластов закисляют внешнюю среду, позволяя этим клеткам разрушать и ремоделировать костную ткань. Работа V-АТФазы в светлых клетках придатка яичка необходима для сперматогенеза.

Таким образом, V-АТФаза участвует в огромном количестве процессов. Неудивительно, что изменение ее работы связано с различными заболеваниями. Есть несколько генетических синдромов, связанных с мутациями в различных субъединицах V-АТФазы: наследственный рецессивный остеопетроз, одна из форм генерализованного эластолизиса, наследственный дистальный почечный тубулярный ацидоз.

V-АТФаза участвует и в развитии онкологических заболеваний. Раковые клетки могут использовать свойства V-АТФазы для выживания. Часть раковых клеток со временем меняет способ получения энергии с окислительного фосфорилирования (в результате окисления молекул органических веществ) на анаэробный гликолиз. Это называют эффектом Варбурга (см. статью Во власти опухоли: почему метастазы так трудно остановить?): образуются излишние протоны, от которых раковая клетка стремится избавиться, чтобы выжить. Некоторые раковые клетки увеличивают синтез V-АТФазы и располагают ее на поверхности плазматической мембраны, чтобы выкачивать протоны. Это может привести к закислению внеклеточного матрикса, изменению его состава и метастазированию опухоли. Кроме того, кислая среда внеклеточного матрикса может помешать препаратам химиотерапии попадать в раковые клетки.

Впрочем, во всем этом есть и положительная сторона: V-АТФазу можно использовать как мишень для терапии онкологических заболеваний. Блокировка работы V-АТФазы в опухолевых клетках успешно вызывает их гибель, а значит, эту блокировку можно использовать как метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Пока такие исследования проводились только на клеточных линиях, а веществ, которые блокируют V-АТФазу, немного, но новые данные, в том числе и модели, как на главном изображении, могут помочь в разработке новых лекарств.

Рисунок и анимация © Soung-Hun Roh и Stephan Wilkens с сайта Ок-Риджской национальной лаборатории.

Екатерина Грачева

-

Блеск! На эту картинку можно смотреть бесконечно... :)

Ах да: ещё забыли упомянуть про самосборку сего движителя из отдельных запчастей... Это как если бы у вас в гараже из кучи железяк (а точнее - кучек железа, алюминия, титана и др.) сам собой собрался какой-нить Рэйнджровер... :P

Ах да2: на картинке есть лукавство/упрощение (чтобы облегчить восприятие, видимо...), которое заключается в том, что ВСЕ элементы обладают подвижностью относительно друг друга (за исключением, пожалуй, тех, что "прибиты" дисульфидными мостиками друг к другу)... :)

Вот бы аналогично смоделировать натрий-калиевую помпу или натрий-глюкозный котранспортер.

Последние новости

Схематическое строение V-АТФазы. V1 и Vo — периферический и интегральный домены соответственно. Буквами от А до G обозначены субъединицы комплекса (см. пояснения в тексте). V1 расщепляет аденозинтрифосфат (ATP) до аденозиндифосфата (ADP) и неорганического фосфата (Pi). Протоны (H+) со стороны цитозоля (cytosol) попадают в просвет (lumen) органоида или внешнюю среду. Рисунок из дополнительных материалов к статье S.-H. Roh et al., 2020. Cryo-EM and MD infer water-mediated proton transport and autoinhibition mechanisms of Vo complex