Небесная граница

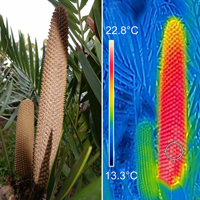

На этом фото, сделанном с борта пассажирского самолета на высоте около 10 км над Калининградской областью, видны кучевые облака вертикального развития — кучерявые «барашки» и два крупных облака с плоской вершиной. «Барашки» возникают на разных высотах и вытягиваются вверх благодаря вертикальному движению тумана в воздухе. Крупные облака поднимаются выше других, их верх становится плоским, делая облако похожим на наковальню кузнеца. Облака-наковальни (Cumulonimbus incus: cumulus на латыни — «кучевые», nimbus — «дождевые», incus — «наковальня») визуализируют нижнюю границу тропопаузы — переходного слоя между тропосферой и стратосферой.

Чтобы разобраться, что такое тропопауза, давайте взглянем шире на атмосферу в целом. Начинается она на поверхности Земли, которая, нагреваясь солнечным теплом, обильно насыщает им атмосферу, заодно наполняя ее аэрозолями и водяным паром, которые поглощают и накапливают тепло. Поэтому приземная атмосфера полна тепловой энергии. Нагретый воздух имеет низкую плотность и всплывает вверх, влекомый архимедовой силой. Разнообразие характера земной поверхности, разность широт, непрерывно меняющееся освещение днем и отсутствие его ночью приводят к неравномерному распределению тепла в атмосфере.

Эта неравномерость в сочетании с высокой плотностью тепловой энергии делает атмосферу динамичной до неистовости. Мощные конвективные вертикальные потоки перемешивают воздушную массу, муссоны и пассаты создают длительные сезонные широтные потоки, циклоны и ураганы закручивают и перемещают огромные воздушные массы в горизонтальном и вертикальном направлении. Суточные бризы и хаотические предгрозовые шквалы и торнадо добавляют локальные бурления в грандиозную общую циркуляцию. Поэтому вечно меняющуюся нижнюю атмосферу назвали тропосферой, от древнегреческого τρόπος — «поворот, изменение», подобно поворачивающей, меняющей направление тропе. Высота тропосферы тоже изменчива и лежит в пределах 8–18 км.

Поднимаясь этой изменчивой вертикальной тропой, воздух расширяется и потому охлаждается. Температура воздуха с ростом высоты снижается, достигая на высоте 10 км морозных 56 градусов ниже нуля. Архимедова сила всплывающих потоков исчезает еще раньше из-за охлаждения и расходования полученного внизу тепла. Но за счет полученного вертикального движения воздушные потоки поднимаются всё выше, расходуя остатки кинетической энергии, в которую перешла часть энергии тепловой.

Над этой динамичной картиной раскинулось другое царство атмосферы. Оно разительно отличается от нижнего, уходит вверх в три раза дальше, до 50 км. В нем почти не бывает облаков и погодных явлений, практически не возникает вертикальных течений. Вертикальное перемещение воздуха происходит там лишь диффузионно, очень постепенно, порождаемые потоки всегда горизонтальны и не приводят к перемешиванию нижних и верхних слоев воздуха. Это царство слоев названо стратосферой, от латинского stratum — «слой». Стабильная стратосфера отличается от изменчивой тропосферы и поведением температуры: первые 15 километров стратосферы имеют постоянную температуру минус 56,5°C.

Лишь изредка, локально, только в высокоширотных областях (за широтой 65–70°) в стратосфере все-таки возникают облака. Тропосферные потоки, обтекая хребты гор высоких широт (например, самая высокая точка острова Шпицберген, лежащего на 79°с.ш., — гора Ньютон — имеет высоту 1713 м), забрасываются вверх как по трамплину; одновременно в этой зоне стратосферы температура локально опускается до минус 80°C. Возникает сложная цепочка явлений, приводящая к появлению самых редких и, возможно, самых красивых облаков Земли — перламутровых, уникальных облаков стратосферы.

Во второй трети стратосферы, с высоты около 25 км, температура, как ни странно, начинает расти. И растет до самого верха, до 50 км, достигая нуля градусов по Цельсию. Температура атмосферы растет из-за поглощения молекулами озона ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне длин волн 240–280 нанометров. В верхних слоях стратосферы этот диапазон еще не ослаблен поглощением и присутствует полностью. Поэтому и поглощение там идет наиболее полно, и температура верхних слоев стратосферы самая высокая. В средние слои стратосферы проходят лишь остатки излучения этого диапазона, не поглощенные верхами, поэтому температура средних слоев ниже верха.

Такое строение стратосферы — одинаковый холод в нижней трети и постепенный прогрев верхней с ростом высоты — приводит к стабильности ее «устройства» и состояния. Внизу воздух холодный, вверху нагретый; соответственно, нет причин для вертикальной тепловой конвекции. Стратосфера устойчива, как пирамида. И своими холодными слоями она давит на тропосферу, покоясь на ней.

Между двумя столь разными царствами, разделяя их, лежит пограничная полоса — тропопауза. Она отделяет вертикальное буйство тропосферы от слоистой стратосферы. Вертикальные движения воздуха здесь затухают, а тропосферное снижение температуры резко, в три раза, уменьшается с высотой, наверху тропопаузы исчезая совсем. Охладившиеся вверху тропосферы и потерявшие архимедову силу вертикальные потоки добираются сюда по инерции, почти теряя перед этой границей и свой запас движения. Они выдыхаются на тропосфере и в тепловом, и в кинетическом смысле. И останавливаются на ней, уже не имея здесь движущего начала для внедрения в холодную слоистую стратосферу.

Границы тропопаузы неодинаковы и меняются в зависимости от широты, времени года и других факторов. Толщина составляет от нескольких сот метров до трех километров. Высота тропопаузы над полюсами Земли самая низкая, 8–10 км, в средних широтах поднимается до 12–13 км и достигает 16–18 км в зоне экватора. Это понятно, ведь тропопаузу вздымают вверх вертикальные потоки неистовой тропосферы, а неистовость ее зависит от уровня получаемого тепла, минимального на полюсах и максимального на экваторе. В средних широтах и ближе к полюсам сильнее сказываются холодные сезоны, уменьшая поступление солнечного тепла в эти зоны Земли. В эти периоды тропопауза опускается там на 1–2 км, а в теплые сезоны снова поднимается. При этом температура тропопаузы тоже меняется: чем выше, тем больше степень расширения воздуха и тем сильнее он охлаждается. Поэтому высокая экваториальная тропопауза всегда холоднее более теплой (но всё равно изрядно морозной) полярной, причем намного — на несколько десятков градусов.

Тропопауза над экватором — самая высокая на Земле. Плоскость тропопаузы лежит значительно выше горизонта, а значит, выше самолета, который летит на высоте 12 км. Если бы вершина наковален находилась на одной высоте с самолетом, она лежала бы точно на линии горизонта. По удалению «наковален» (порядка 30 км) от самолета можно определить, что они возвышаются над ним на несколько километров, то есть находятся на высоте 16–18 км. Фото © Николай Цыгикало, самолет пролетает над экватором в центральной части Тихого океана, 22 февраля 2008 года

Привязанная к локальным крупным атмосферным образованиям, возлежащая на плечах местных тропосферных атлантов, тропопауза опускается над низким давлением циклонов и слабыми плечами холодных воздушных масс и приподнимается повышенным давлением антициклонов и теплыми воздушными массами. Иногда на границе тропосферы возникают струйные течения, в южных широтах достигающие огромной силы и скорости, больше 100 м/сек. Такие течения могут разрушить, размыть тропопаузу, создать ее разрыв, который постепенно затягивается с прекращением струйного течения.

Но могут возникать еще более интересные ситуации. Когда большая холодная воздушная масса, с низкой тропопаузой на плечах, вторгается далеко на юг, она может подтолкнуть свою тропопаузу под более высокую и холодную тропическую тропопаузу. Тогда в зоне вторжения сосуществуют две тропопаузы одновременно, одна над другой, разделенные несколькими километрами высоты. Двойная конструкция с теплой нижней тропопаузой неустойчива, и вскоре верхняя тропопауза распадается, а нижняя поднимается с прогревом вторгшейся холодной массы.

Тропопауза прозрачна, но благодаря облакам-наковальням мы можем наблюдать ее положение. Инерция вертикального движения восходящего потока в большом облаке подкачивает облачный туман вплотную к тропопаузе. Медленно, практически с нулевой скоростью, туман расползается горизонтально вдоль тропопаузы, делая эту границу видимой и формируя на ее нижней поверхности наковальню из раздвигающегося в стороны облачного материала. Поэтому расположенные рядом наковальни всегда находятся на одной высоте — высоте местной тропопаузы.

Визуализация тропопаузы на большом протяжении. По всему горизонту видны облака-наковальни, обозначающие положение тропопаузы. Фото из инстаграма Бориса Тютчева

Насколько же абсолютна хрустальная грань тропопаузы? Существуют ли облака, способные пробить эту неприступную небесную твердь? Да, вопрос только в количестве энергии. Для пробивания тропопаузы нужна очень высокая концентрация тепловой энергии в облаке, существенно превышающая плотность энергии в обычных погодных облаках. И такие облака существуют. Энергия в них накачивается не атмосферными процессами — это облака от мощных вулканических извержений, у которых плотность тепла может быть на порядки выше, чем у погодных облаков. Она возникает из-за огромной температуры (многие сотни градусов) газов и пепловых масс. При очень мощных извержениях плотность энергии пеплового облака позволит ему не только преодолеть тропопаузу, но и подняться в стратосферу, иногда очень высоко, до средней и верхней стратосферы.

Извержение вулкана острова Райкоке в северной части Курильских островов. Фото сделано астронавтами НАСА с борта МКС 22 июня 2019 года. Это пример неглубокого внедрения вулканического облака в стратосферу. По данным радиозондов, высота тропопаузы здесь около 11 км, в то время как плоская вершина облака достигает 13 км. Плотность энергии в пепловой туче оказалась достаточной для преодоления тропопаузы, но была мала для подъема высоко в стратосферу. Поэтому, преодолев тропопаузу и попав в самые нижние слои стратосферы, облако растекается там плоской вершиной. Охлаждаясь и слегка оседая, пепловая масса уносится в виде шлейфа горизонтальным течением. Фото с сайта nasa.gov

Такую же «пробивную способность» могут получать еще два типа облаков. Первый — облако от падения и взрыва астероида, когда выделенная энергия испаряет вещество космического тела и окружающие горные породы, создавая облако испаренных продуктов с достаточной плотностью тепловой энергии. И второй тип — грибовидное облако ядерного взрыва. Для создания облака, преодолевающего тропопаузу, недостаточно подземного, камуфлетного (то есть не выходящего проявлениями наружу) взрыва, и мощность взрыва должна на пару порядков превышать уровень тактических 20 килотонн. Такое облако создаст наземный или воздушный термоядерный взрыв с тротиловым эквивалентом в несколько мегатонн и выше.

Облако от взрыва термоядерного устройства, проведенного США 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане (испытание Айви Майк). Мощность составила 10–12 мегатонн тротилового эквивалента. Облако поднялось до высоты 37 километров, поднявшись в верхнюю стратосферу. На этом снимке верхняя часть облака уже находится в стратосфере. По бурной турбулентности, выходящей на поверхность облака, видно, что плотность энергии ещё очень велика и далека от равновесного состояния со слоями стратосферы; запас энергии в облаке обеспечит дальнейший его подъем высоко в стратосферу. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Фото © Николай Цыгикало, Калининградская область, 26 июня 2013 года.

Николай Цыгикало

-

Большое спасибо за статью, очень интересно. Если позволите, пара вопросов:

1. Почему граница тропопаузы такая резкая? На фото видно, что маленькие облака поднимаются чуть ниже, большие чуть выше. По логике самые большие должны подниматься ещё выше? И почему у тех облаков, что ниже, не образуется наковальни? Они достигли своего потолка или продолжают подъем?

2. Что такое разрыв тропопаузы (ТП)? Это просто разрыв в ее непрерывности при переходе от нижней тп к верхней? Или это что то типа дырки, в этих местах тропосфера сразу переходит в стратосферу?-

Спасибо всем за доброе слово)

Граница тропопаузы на самом деле не такая резкая, резкой выглядит поверхность облаков. Облака ниже не образуют наковален, потому что они не достигли высоты тропопаузы. И, возможно, не достигнут. Это определяет баланс нагрева и охлаждения в облаке. Охлаждение облаков происходит и из-за расширения воздуха с высотой, и радиационно, через излучение тепла с поверхности облака. Крупные облака поднимаются выше, потому что у них меньше отношение поверхности к объёму, то есть меньше охлаждение. Они запасают больше тепла, поэтому проходят дальше вверх, достигая тропопаузы и образуя наковальню. Самые-самые большие слегка внедряются в тропопаузу, образуя центральный выступ на "наковальне" - это видна ось вертикального движения в облаке. От этого выступа туман растекается к краям наковальни.

Разрыв тропопаузы - да, это разрыв в её непрерывности при встрече высокой и низкой тропопаузы. Разрыв может иметь вид протяжённой зоны, вдоль которой проходит струйное течение, турбулентно перемешивающее воздух и размывающее тропопаузу. В таких разрывах турбулентность постепенно затихает с ростом высоты на верхней границе струйного течения, выше которого начинается стратосфера.

То есть разрыв тропопаузы - это не "дырка", а вытянутая зона, проходящая вдоль линии соприкосновения разных воздушных масс.

-

-

Спасибо, коллега) Хотя это не космонавтика как таковая)) можно было бы рассмотреть воздействие струйных течений в стратосфере и верхней тропосфере на ракету-носитель, ракеты проходят тропопаузу уже сверхзвуковыми, и там могут возникать косые сверхзвуковые обдувы, с отклонением траектории от расчетной и дополнительными затратами топлива на компенсацию. Но в этой статье и так пришлось многое опустить - тот же наклон тропопаузы, и много других моментов. Слишком компактный жанр "Картинок". Остались элементы самой общей физики атмосферы.)

Последние новости

На этом фото видно образование «наковальни» при спокойном состоянии тропосферы. В тропосфере штиль и много облаков, затеняющих землю. Приток солнечного тепла в нижнюю тропосферу слабый. В результате крупное облако получает небольшой запас энергии и очень медленное вертикальное движение. Об этом говорят толстые округлые края «наковальни», медленно закручивающиеся вниз, и волнообразная структура верха, показывающая отсутствие быстрого радиального течения из центра «наковальни». Это признаки невысокой вертикальной скорости в облаке, медленного вертикального дрейфа тумана. Фото © Николай Цыгикало, Калининградская область