Старт «Союза»

На великолепном снимке Ивана Тимошенко и Павла Швеца запечатлены первые секунды после старта 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1Б», которая вывела на орбиту очередную порцию спутников проекта OneWeb. На фото мы видим первую ступень трехступенчатой ракеты с работающими жидкостными ракетными двигателями РД-107 (в четырех боковых блоках) и РД-108 (в центральном блоке). Тридцать два сопла порождают завораживающе красивую картину истечения реактивных струй. Как устроены эти струи и почему они имеют такую сложную форму?

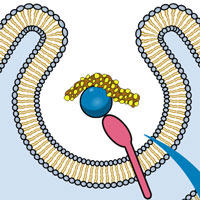

В ракетном двигателе топливо, сжигаемое в камере сгорания, превращается в очень горячий сжатый газ, который вылетает через сопло, создавая реактивную силу тяги. В жидкостных ракетных двигателях горючее и окислитель (топливная пара) подаются под большим давлением в форсунки, расположенные в начале камеры сгорания. Смешивая компоненты, форсунки распыляют топливо в камеру сгорания, где в процессе горения происходит преобразование запасенной в топливе химической энергии в энергию сжатия и тепла. Получившийся раскаленный газ устремляется в реактивное сопло. Сужающаяся дозвуковая часть сопла ускоряет поток, и в самой узкой части сопла — критическом сечении — он приобретает скорость звука. Далее поток оказывается в расширяющейся части, становится сверхзвуковым и продолжает разгоняться до самого среза сопла. Истечение этой струи порождает реактивную силу в обратном направлении: она составляет основную часть силы тяги двигателя. Тяга всех двигателей складывается в тягу ступени, разгоняющую ракету. Двигатели РД-107 имеют четыре основные камеры сгорания и две небольшие рулевые камеры, у центрального РД-108 четыре основные и четыре рулевые камеры. Горючим для них служит керосин, а окислителем — жидкий кислород.

Итак, из сопел ракетного двигателя вырываются раскаленные газовые струи. Но что именно мы видим как языки яркого пламени? Кажется, что они вылетают изнутри сопел, но это не так: пламя возникает только на срезе сопла, и чуть ниже мы разберемся, как это происходит. Вообще, такое яркое пламя наблюдается только на Земле (точнее, в кислородной атмосфере). Если бы можно было посмотреть на старт аналогичной ракеты с любого другого тела Солнечной системы, то были бы видны только бледные тусклые струи — и никакого слепящего огня. Всё дело в догорании в земной атмосфере остатков керосина и сажи, образовавшейся в камере сгорания.

Большинство форсунок камеры сгорания двухкомпонентные — в них одновременно поступают и керосин, и кислород. Они образуют девять плотных концентрических кругов, чтобы сжигать как можно больше топлива в единицу времени (а чем больше расход топлива в ракетном двигателе, тем выше его тяга). А вот форсунки самого внешнего, десятого, круга — однокомпонентные, в них подается только керосин. Распыляя его вдоль стенки камеры сгорания, форсунки создают защитную газожидкостную пленку, снижающую температуру и защищающую тем самым стенку от прогорания. Распыленному периферийными форсунками керосину не хватает кислорода, поэтому он сгорает не полностью, а частично испаряется или термически разлагается до чистого углерода. Эти керосиновые пары и углеродная сажа образуют периферийный слой «выхлопной» струи, который обогащен горючими веществами. Поскольку температура струи на выходе из сопла составляет около 1700°C, при доступе к атмосферному кислороду в этом слое начинается горение — его мы и видим как яркие желтые языки пламени. Во внутренней же части струи керосин, сгорающий с достаточным количеством кислорода, в конечном итоге разлагается на невидимые в раскаленном состоянии водяной пар и углекислый газ. Получается, что выхлопная струя ракетного двигателя светит только своей поверхностью.

Но почему поверхность струи светится не равномерно? На ней явно видны яркие полосы и тонкие волокна, разделенные темными «щелями». Атмосферный воздух, затягиваемый движением струи, подсасывается к срезу сопла не ровным и плавным боковым течением. Напротив, он устремляется к кромке сопла с такой силой, что закручивается в многочисленные отдельные вихри, которые усиливают приток кислорода в местах встречи с краем сопла. Сгорание в этих местах становится более интенсивным и ярким, а огромная скорость струи растягивает пятна усиленного горения в почти ровные яркие полосы.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11» в качестве полезной нагрузки 4 апреля 2019 года. Хорошо заметны яркие продольные полосы на истекающей из сопел струе. Также видно, что сама струя на выходе из сопла прозрачная — почти везде можно без труда разглядеть дальнюю кромку сопла. Фото с сайта roscosmos.ru

Хорошо заметно, что сразу после выхода из сопла струи начинают сужаться. Это значит, что струя выходит наружу перерасширенной. Двигаясь в сверхзвуковой части реактивного сопла, поток газа расширяется и разгоняется, но при этом падают его температура и давление. Расширение сильное, в 19 раз (степень расширения — это отношение площади среза сопла к площади критического сечения). Из-за этого давление на срезе сопла составляет около 0,4 атм, и окружающий воздух (у которого давление равно 1 атм) обжимает струю, сужая ее.

На высоте около десяти километров давление на срезе сопла сравняется с атмосферным и струя станет выходить ровно, строго цилиндрически. Это расчетный режим истечения, оптимальный с точки зрения газодинамики, поскольку нет ни стартового перерасширения (при котором атмосфера создает на срезе сопла встречный потоку перепад давления, противодействующий истечению), ни высотного недорасширения. Недорасширение начнется на больших высотах: там атмосферное давление еще ниже, поэтому давление струи на срезе сопла станет больше атмосферного. Из-за этого она продолжит расширяться за соплом, но полезную работу без контакта со стенкой сопла совершать уже не будет.

Из-за перерасширения струя после выхода из сопла имеет форму перевернутого усеченного конуса. В самом узком месте видно яркое поперечное кольцо, после которого струя снова расширяется. На третьем фото можно насчитать по несколько таких ярких колец и циклов сужения-расширения. Эти кольца — диски Маха — представляют собой ударно-волновые уплотнения в истекающей струе, вызванные взаимодействием с атмосферным воздухом. При сужении сверхзвуковая струя тормозится, в ней возникает прямой скачок уплотнения. Важно подчеркнуть, что это торможение не связано с трением об окружающий воздух: здесь происходит геометрическое сужение течения и чисто газодинамическое торможение сверхзвукового потока в сужающемся канале. Из-за сжатия газ разогревается, что усиливает сгорание остатков горючего, — это и приводит к локальному усилению яркости струи. Области повышенной яркости имеют кольцевую форму из-за сочетания уже описанных эффектов: остатки керосина и сажа по-прежнему сосредоточены на периферии «выхлопной» струи, туда же подмешивается больше всего атмосферного кислорода, там происходит дополнительный нагрев из-за скачка уплотнения.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13», который доставил на МКС Александра Скворцова, Луку Пармитано и Эндрю Моргана. Хорошо видны многочисленные диски Маха в каждой из струй. Также при таком ракурсе видно, что в дисках Маха светится именно периферийный кольцевой слой. Фото с сайта roscosmos.ru

При сжатии струи в прямом скачке уплотнения давление увеличивается и может слегка превысить атмосферное. Тогда за диском Маха струя немного расширяется, при этом разгоняясь. Расширение переходит в перерасширение, вызывающее сужение потока и формирование нового диска Маха. Этот циклический процесс порождает цепочку сужений. На каждом из них происходит небольшая потеря энергии, и в целом струя постепенно замедляется. Но из-за того, что на выходе из сопла скорость струи в несколько раз превышает скорость звука, успевает сформироваться целая серия дисков Маха. Они возникают до тех пор, пока потеря скорости в уплотнениях и рассеивание энергии поверхностью струи не замедлят ее до дозвукового течения и турбулентного перемешивания с окружающим воздухом.

Таким образом, находясь внутри сопла струя всё время ускоряется, а после выхода из него она тормозится атмосферой. На срезе сопла скорость струи достигает 3 км/с. Это соответствует значению числа Маха около 3 — из-за высокой температуры скорость звука в этих условиях равна примерно 1 км/с. При диаметре основных сопел 0,7 метра расстояние до первого сужения струи — примерно метр. Поток преодолевает его за 0,0003 секунды.

Если присмотреться (лучше всего смотреть на увеличенные версии первой и второй фотографий), то можно заметить, что светлые полосы и волокна на реактивных струях не идеально ровные: на них есть небольшие искривления, утолщения и неровности. Прикидки расстояний в предыдущем абзаце помогают оценить, что характерная длина этих искривлений — дециметры. Это значит, что время их существования (то есть время прохождения их длины потоком) имеет порядок 0,0001 секунды. Они всё время возникают вновь, поэтому можно считать, что это периодический процесс с частотой 10 кГц (10 000 раз в секунду). Он происходит на поверхности сверхзвуковых потоков большой мощности с непростой формой — всё это создает сложную резонансную картину высокочастотного акустического излучения и звукового давления. От нее не только можно оглохнуть — этот звук настолько мощен, что даже массивные ферменные конструкции старта сотрясаются плотной частой дрожью. Ну а нам повезло, и за уши можно не волноваться — звук к тексту не прилагается, но зато в неровных изгибах светлых линий на реактивных струях непосредственно видно проявление акустических колебаний.

Цвет пламени ракетного выхлопа зависит от типа горючего. Ниже показан выхлоп ракеты «Протон-М». Горючим для его двигателей является несимметричный диметилгидразин. В его молекуле H2NN(CH3)2 всего два атома углерода, поэтому концентрация этого элемента гораздо меньше, чем в более насыщенных углеродом (от С8 до С15) компонентах керосина. При сгорании диметилгидразина не образуется углеродная сажа — в выхлопе есть лишь прозрачные азот, углекислый газ и водяной пар.

Слева вверху: отрыв «Протона-М» от стартового стола. В нижней части прозрачных голубых реактивных струй видны остроконечные белесые конусы за скачками уплотнения. Фото с сайта roscosmos.ru. Слева внизу: выхлопная струя взлетающего «Протона-М» в более вертикальном ракурсе, также видны белесые конусы за скачками уплотнения. Рыжая полоса на выхлопе из ближнего сопла — это струя окислителя, азотного тетраоксида, имеющего красно-бурый цвет. Он стравливается для сброса избыточного давления в баке центрального блока первой ступени ракеты. Фото с сайта roscosmos.ru. Справа: общий вид факела голубых струй первой ступени «Протона-М2», работающей на несимметричном диметилгидразине и азотном тетраоксиде. Желтизна нижней части факела обусловлена подсветкой возникающего на короткое время водяного тумана прожекторами мачты освещения, видимыми справа. Фото с сайта roscosmos.ru

При неполном сгорании образуется не свободный углерод, а угарный газ (CO). Его реакция с атмосферным кислородом визуально напоминает голубое пламя газовой плиты. Поэтому диметилгидразиновое пламя всегда бледное, прозрачное и похоже на пламя спиртовки, а струи на выходе из сопла светятся слабо. Догорающий на поверхности струй CO в невысоких концентрациях дает легкое бледное свечение, не заслоняющее внутренность струи. Благодаря этому хорошо различимы белесые конусы вершиной против потока — проявления сверхзвуковых скачков уплотнения в струе. В реактивных струях керосиновых двигателей они скрыты за ярким горением остатков горючего.

Еще прозрачнее водяной пар выхлопа кислородно-водородных двигателей — это практически невидимый поток. На последнем фото слева показан работающий главный двигатель «Шаттлов» RS-25. Ударные уплотнения в его струе видны из-за мгновенно выпадающего за ними (в области резкого падения давления) высокотемпературного водяного тумана, имеющего плотный молочно-белый цвет. Настолько горячий туман больше нигде нельзя наблюдать визуально. На водороде летает и американская тяжелая ракета-носитель Delta-IV Heavy с двигателями RS-68, но пламя ее выхлопа окрашено в довольно яркий желтый цвет. Это испаряется защитное абляционное покрытие на поверхности центральной части сопла, вещество которого и окрашивает бесцветный водяной пар испаряющимися ионами натрия.

Слева: работающий главный двигатель «Шаттла» RS-25 во время стендовых испытаний. Истекающая струя состоит из чистого водяного пара и потому абсолютно прозрачна. Внутри струи ниже невидимого скачка уплотнения образуется плотный белый конденсат — высокотемпературный водяной туман, который виден в самом низу снимка. Фото с сайта en.wikipedia.org. Справа: старт ракеты-носителя Delta-IV Heavy с кислородно-водородными двигателями RS-68. Прозрачная струя водяного пара окрашена в желтый цвет продуктами сгорания защитного абляционного покрытия в центральной части сопла. Фото с сайта forum.nasaspaceflight.com

Фото © Иван Тимошенко, Павел Швец с сайта roscosmos.ru.

Николай Цыгикало

-

Если бы поток в расширяющейся части замедлялся, то зачем эта часть нужна? Для чего такая конструкция, замедляющая струю, какую задачу она бы выполняла? Откуда взялась бы тяга при замедлившейся струе? Да и сама струя перестала бы существовать с замедлением до полной остановки.

Тот "Бернулли", о котором вы пишете, из школьного курса - это дозвуковой "Бернулли", гидродинамика и несжимаемость потока. Именно потому, что течение не может сжаться, оно вынуждено протекать быстрее через узкое место - расход через сечение канала везде одинаков, в любом сечении проточной части. Приходится потоку здесь поторопиться, чтобы прогнать этот же объём через сузившееся место.

У сверхзвукового потока есть, среди других, важное принципиальное отличие - сжимаемость. В сверхзвуковом течении сжимаемость проявляется в полной мере, до многократных (и стократных и более с ростом числа М) уровней сжатия. Со сжимаемостью гидродинамика заканчивается, начинается газодинамика.

Сверхзвуковой поток ведёт себя принципиально по-другому, нежели дозвуковой - причём противоположно дозвуковому: в сужающемся канале сверхзвуковой поток тормозиться, а в расширяющемся, наоборот, разгоняется. Закон Бернулли для дозвукового потока, таким образом, в сверхзвуковом течении не работает.

Поэтому, как только поток получает скорость звука (в самом узком месте, критическом сечении сопла), и происходит смена характера течения (с дозвука на сверхзвук), ему тут же организуют "пересадку" в расширение - чтобы поток, становясь сверхзвуковым, разгонялся там дальше.

В газодинамике есть такое понятие, как воздействие. Это влияние на течение газа, вызывающее изменение параметров газа, в том числе скорости. Например, сужение канала, или нагрев газа, или вкачивание нового газа в уже имеющийся поток.

И есть принцип обращения воздействия. Он гласит, что одним и тем же воздействием можно изменять скорость газа (разгонять или тормозить) только до скорости звука. Либо разогнать с дозвука до скорости звука, либо затормозить сверхзвуковой поток до этой же скорости звука, М=1.

Каким бы ни было воздействие на поток газа, дозвуковое/сверхзвуковое, разгоняющее/тормозящее, во всех случаях оно упрётся в скорость звука, границу М=1., и на ней остановится. Дальше этой границы прежнее воздействие любой мощности не сработает.

Чтобы перешагнуть за скорость звука и продолжить менять скорость газа с тем же знаком дальше, за М=1, нужно сменить воздействие на противоположное.

Если воздействие геометрическое - через сужение/расширение канала течения- то нужно сменить его характер. Для разгона, в частности, нужно сменить сужение на расширение, или нагрев на охлаждение, или подкачку газа на откачку газа (подведение газа на отведение газа). Во всех трёх случаях газ будет разгоняться дальше, в сверхзвуковую область. Только такое сопло будет называться, соответственно, геометрическим (сопло Лаваля), тепловым (смена дозвукового нагрева на сверхзвуковой холодильник), или массовым (подкачка добавок газа в дозвуковой части сменится на откачку порций газа в сверхзвуковой части - изменение расхода массы через проточную часть).

Наше геометрическое сопло Лаваля - частый случай реализации принципа смены воздействия, чисто геометрический способ, смена геометрии: смена сужающейся геометрии на расширяющуюся.

Она позволяет пройти дальше скорости М=1 в сверхзвуковую область разгона. Сменив характер геометрического воздействия.

Всё то же самое верно и для торможения, в обратном направлении. Тормозить сверхзвуковой поток можно в сужающейся части. Но только до скорости звука. Дальше в сужающейся части поток, ставший дозвуковым, тормозиться не будет - будет разгоняться. Поэтому для дальнейшего торможения дозвукового потока требуется расширение течения. Получается то же сопло, только наоборот - "антисопло", машина торможения потока. Но выглядеть оно будет тоже двумя воронками с общей узкой частью посередине. Главное - сменить воздействие на противоположное. Для непрерывности и одинаковости изменения скорости до и за М=1.-

Николай, спасибо огромное!

Чтобы перешагнуть скорость звука и менять скорость газа дальше, за М=1, нужно сменить воздействие на противоположное.

просто магия.-

Именно так. Кажется каким-то парадоксом.) Но это принцип, закон. Причем смены одного воздействия достаточно - нагрев/охлаждение, или подкачка-откачка - уже не требуют никаких сужений: массовое сопло может быть ровным, как труба, просто цилиндр. Уже не нужно никакой геометрии. Здесь подкачиваете - там откачиваете, здесь дозвук, там сверхзвук, а между ними М=1, и ровная цилиндрическая труба. Сопло будет сверхзвуковым, разгоняющим газ на всей своей длине.

То же и с нагревом и холодильником: тепловое сопло - ровный цилиндрический канал неизменного сечения, просто обычная труба. Нагреваем в дозвуковой части - охлаждаем в сверхзвуковой. И газ непрерывно разгоняется, проходя через М=1 между зонами нагрева и охлаждения.

Есть, строго говоря, и ещё один принципиальный тип сопла: механическое. Через подвод механических сил и отвод механической работы. Тот же самый принцип смены воздействия на противоположное за границей М=1.

Смена геометрии работает не только в самом реактивном сопле, но и сразу за ним - поток сужается атмосферным обжимом, и тормозится, перейдя из соплового расширения в атмосферное сужение. Сменили воздействие, геометрию канала - сменили знак ускорения с плюса на минус.

Это же происходит в многократных расширениях-сужениях цепочки дисков Маха далее в струе.

-

-

Не спорю: выглядит это завораживающе красиво, но.. Какой там реальный КПД? Хотя бы оценочно?..

Поясню: если я правильно понимаю, основная работа совершается за счёт перепада давления и температуры. Как будет (хотя бы теоретически) себя тут вести "обычная" плазма?..

Ионные движки, вроде как, уже затестили в космических условиях... :)

-

Не то что затестили, а сплошь и рядом используют, массово. Только мощность их невелика. Тяга максимум сотни граммов. Соответственно, очень незначительные ускорения. Такими ускорениями полезную нагрузку с Земли в космос не вывести. Их удельная масса (соотношение массы двигателя к создаваемой им тяге) на несколько порядков хуже, чем у ЖРД. Соответственно, при тяге десять тонн такие двигатели будут весить тысячи тонн. А откуда брать требуемые электрические мощности - из каких устройств, какой массы? Ионные двигатели не смогут поднять себя в условиях g. А ведь ракету ещё и разгонять надо, причём сильно и за короткое время. Поэтому в вопросах старта с земли "обычная плазма" и ионные движки совершенно недееспособны на сегодняшнем технологическом уровне.

Спасибо!

-

В дипломе "инженер-механик космических аппаратов". Специальность - конструкции и системы КА. На Байконуре сначала служил на 95 площадке, в части подготовки КА. У нас в ЛК (Лабораторный корпус) долго стоял зачехленным ТКС, который потом по слухам (уже после моего ухода из части) переделали под один из модулей в состав "Мира". Через полтора года меня перевели на 113 - там расширяли часть подготовки Бурана, и я попал в новую группу на площадку 254-ОКИ ОК. Заведовал заправкой на борт сжатых газов.

Что интересно - нам пришлось принимать в эксплуатацию передовую по тем временам технику. Система управления всеми технологическим процессами на площадке была полностью компьютеризована и вся работа (не считая собственно установки корабля на стенд и стыковки к нему всех технологических разъемов и магистралей) шла а виде набора команд на клавиатурах и контроля исполнения на экранах мониторов.

Интересное было время. Жаль, прошел только один цикл боевой работы, а потом все заглохло...

Если интересно, кое-что об этом у меня есть вот здесь - https://cont.ws/@gd/140747 и не только б этом на КОНТе - https://cont.ws/@gd , особенно в начале списка публикаций.

А вот немного из личного архива фотографий: https://yadi.sk/d/67ni-qC_L6VTOQ?w=1

и еще: https://yadi.sk/d/c8oxIpPrj85Lv?w=1-

Замечательные снимки! Большое спасибо. Тоже не в стороне) -первый запуск "Энергии" отработал в составе дежурной смены боевой работы, отслеживающей движение второй ступени и полезной нагрузки, уже на высоте порядка 200 км. Помню, как его переносили почти всю ночь по часу, запустили только под утро. Спать хотелось, но всё отработали; полезная нагрузка завалилась дальше в океан, но наши средства её уже не видели на таком удалении. Благодарность за эту работу от главкома РВСН)

То есть вы борттехник, так сказать. Немного коллеги.) Выпало больше заниматься динамикой полёта. Публикации с удовольствием почитаю, спасибо.-

Эти снимки получились в некотором смысле, случайно. После перевода на 113-ю, пока на новом месте толком делать было еще нечего - оборудование площадки еще только готовилось к сдаче военным - меня назначили сопровождать группу из киностудии Минобороны, которая вела съемки всего, что делалось по программе Энергия-Буран. Сначала я около месяца провел с ними в 254-м МИКе, где готовили самолет, тогда еще не имевший имени Буран на бортах. Там были и другие - технологические экземпляры самолета. Потом вместе с киногруппой переехал в МЗК, где велись заключительные операции подготовки Энергии с ДМ (у него с разных сторон была маркировка "Мир-2" и "Полюс" - это видно на фото). С ними же попал на вывоз из МЗК и постановку связки Энергия-ДМ на стенд-старт на 250-й площадке.

По молодости еще не наглел и съемку вел втихаря, "из-под полы" малоформатным фотоаппаратом, который помещался в карман. Он работал с обычной 35-мм пленкой, только кадры были маленькие - поперек пленки, а не вдоль, как у привычных камер.

А через 2 года уже почти легально (с распоряжения начальника - большого фотолюбителя) ездил на 251-ю площадку (Посадочная полоса для космических самолетов, из которой потом сделали аэропорт Байконура - Юбилейный. Тогда (в мае 89-го) прилетела Мрия для погрузки Бурана и отправки на авиасалон в ле-Бурже. Там я и поснимал эту "сладкую парочку". Вдоволь полазил по Мрии - тот еще сарай! Снялся на месте КВС, вылез через люк между килями, чтобы сделать вид Бурана оттуда... В какой-то момент попался на глаза не тому, кому надо - почему-то привлек внимание местного режимщика, вероятно слишком нагло размахивал фотоаппаратом (:-). Тот привел меня в штаб (вероятно, чтобы было страшнее (:-) и заставил засветить кассету, которая была в фотоаппарате. Пришлось так и сделать - пожертвовать свежей пленкой, которую я потихоньку вставил в аппарат, пока топали в этот самый штаб части вместо смотанной и извлеченной отснятой... (:-)

Интересное было время. Впереди виделись большие перспективы. Были даже мысли подать рапорт в отряд космонавтов... Увы.

В 95-м после увольнения и возвращения на Большую Землю пришлось "поменять ориентацию" и одеть другие погоны, чтобы вписаться в новые реалии. И с космосом меня связывало уже только место жительства - Звёздный. Плюс недолгая работа в ЦПК в 2009-2010 годах. Сейчас я занимаюсь интересной техникой, непростой и нужной в науке, производстве, медицине. Однажды даже как-то поставили кое-что по мелочи в Центр подготовки космонавтов (:-) И на этом мое отношение к космосу, кроме места жительства, сейчас ограничивается. Не считая соседства по дому и подъезду с действующими космонавтами. Впрочем, вру, но это тема другой сказки (:-)-

Интересная у вас история работы в этой области!

Вдоволь полазил по Мрии - тот еще сарай!

Вот где наши следы пересекались) Бывал на борту "Мрии" на первом МАКСе в 1993 году. Правда, на месте КВС не сидел. Там же смотрел её показательный полёт. И скрытная съёмка объектов дело знакомое) По ракетной теме больше занимался входом в атмосферу и правильной работой основного оснащения боевого блока) - очень своеобразные летательные аппараты, даже космические минут на двадцать)) но сложные с точки зрения динамики полёта. Баллистика всех видов, от внутренней и терминальной до орбитальной, такая же аэрогазодинамика всех диапазонов вплоть до особо разрежённых сред, и теория управления. Вопросы перехвата целей разных типов с разными диапазонами скоростей и динамикой, перехваты в космосе. Не раз бывал в Космическом центре им. Кеннеди, во Флориде. Рыбу там заодно ловил в океане). Осталась машинальная аналитика разных картин, иногда проясняю для интересующихся те или иные дела.)

-

-

-

Последние новости

Схема работы жидкостного ракетного двигателя