«Борьба за обед». Глава из книги

Глава 7. Каменное зеркало

(Макапансгат, Южная Африка; 3 млн л. н.)

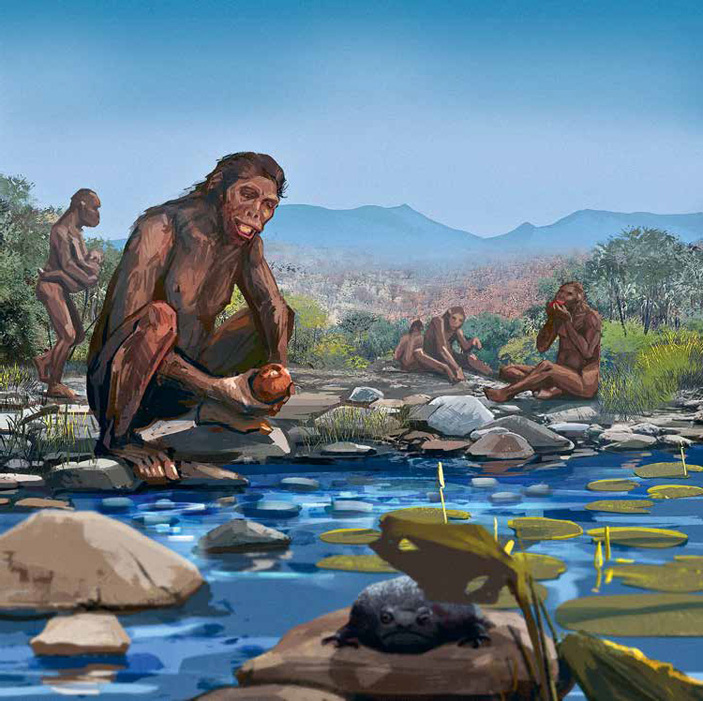

Зелёные кроны покрыли бесконечные холмы. По широким долинам медленно струились искрящиеся на ярком солнце реки. На пляж одного из таких потоков из чащи вышла группа австралопитеков. Самцы уверенно подошли к берегу и стали пить, самки с детёнышами некоторое время жались позади, но скоро тоже вошли по щиколотку в воду. Группа не торопилась, но и путь предстоял неблизкий — в более богатую область в дне пути, где деревья наверняка ещё были усыпаны спелыми фруктами, тогда как в этой местности австралопитеки, павианы и колобусы общими усилиями ободрали уже весь урожай.

Напившись, австралопитеки вольготно расположились на пляже. Открытость места их не слишком смущала: из мелкой воды появиться было некому, по пустому пространству ни гиена, ни кошка не смогли бы подкрасться незаметно, спасительные деревья росли совсем неподалёку, а весь берег был усыпан крупными гальками — самого подходящего для бросания размера.

Один из подростков как раз и занялся перебиранием камушков. Особенно красивы были валунчики, погружённые в воду: бликующие в мелкой волнующейся воде, все на первый взгляд похожие, но одновременно такие разные. Они живо напоминали подростку спелые фрукты — круглые, с виду сочные, некоторые желтоватые, иные оранжевые и красные. Взгляд молодого австралопитека упал на один из камушков: даже на фоне прочих красавцев тот выделялся особой спелостью. Австралопитек протянул руку и вытащил шар из воды. Вблизи тот оказался ещё лучше: на его так удачно повернувшемся боку зияли пара круглых выбоин и одна поперечная щель. Что-то заставило австралопитека присмотреться к этой комбинации внимательнее. Что-то тут было смутно знакомо. Уже не собираясь бросать булыжник, подросток вышел на берег, сел и стал задумчиво смотреть на камень. И тут его осенило: вместо камня на него смотрел какой-то незнакомый, но столь легко узнаваемый родственник. Камень был лицом! Это озарение поразило подростка до глубины души! Теперь он уж точно не собирался расставаться с таким необычным приобретением.

Подросток так увлечённо разглядывал свою драгоценность, что привлёк внимание родственников. Из-за плеча протянулась длинная рука отца. Противиться ему было нельзя. Крупный самец взял камень, повертел, но, не найдя в нём ничего интересного, небрежно бросил тут же, развернулся и ушёл. Подросток, подождав безопасного момента, подхватил камень, прижал его к груди и скорее удалился в сторонку, чтобы не привлекать лишнего внимания и не остаться без такой чудной вещицы.

Отдохнув, австралопитеки поднялись и отправились дальше. Подросток отставал. Он иногда останавливался и всё снова и снова заглядывался на чудо, что бережно нёс в руках: лицо в камне.

Улики

О строении скелета австралопитеков мы знаем достаточно хорошо, а вот о поведении большей частью приходится лишь гадать по косвенным признакам. Мало когда удаётся схватить момент, увидеть движение тела и мысли в костях и камнях. Именно такой редкостный миг удалось уловить в пещере Макапансгат в Южной Африке. Костеносные брекчии тут накапливались примерно между 3 и 2 миллионами лет назад, а останки в них принадлежат южноафриканским грацильным австралопитекам, первоначально описанным как Australopithecus prometheus, а после отнесённым к ранее известному виду Australopithecus africanus.

Между прочим, название «австралопитек Прометей» само по себе замечательно. Раймонд Дарт обнаружил рядом с останками австралопитеков кости, зубы и рога антилоп, некоторые из которых были характерно обломаны и зашлифованы, а другие имели тёмный цвет. Обработанных камней, что характерно, не было. Р. Дарт сделал вывод, что австралопитеки ещё не умели делать каменные орудия, зато использовали кости в этом качестве. Исследователь назвал культуру «остеодонтокератической», то есть «костнозубороговой». Вторым выводом было, что австралопитеки уже умели использовать огонь. Выходит, они и вправду были истинными Прометеями! В последующем, правда, оказалось, что повреждения на костях и рогах были оставлены зубами гиен, потемнения вызваны окислами марганца, а морфологически австралопитеки Макапансгата не отличаются от других грацильных австралопитеков Южной Африки, так что облик прогрессивных гоминид заметно потускнел и свёлся к двуногим обезьянам без какой-либо культуры. Но одна яркая страница в их истории всё же имелась!

В отложениях Макапансгата была найдена круглая красная галька размером с кулачок австралопитека. На ней нет никаких следов обработки или использования, зато есть выбоинки естественного происхождения, случайно, но удивительно точно напоминающие рожицу — глаза, нос и рот. Забавно, что такие выбоинки есть на обеих сторонах, причём на одной «лицо» больше похоже на человеческое, а на другой — скорее на австралопитековое — с большими челюстями и очень низким лбом. Ясно, что такая игра природы может быть встречена где угодно, но есть одно важнейшее обстоятельство: подобная порода залегает большей частью в 32 км, а минимум — в 4,8 км от Макапансгата! Очевидно, что это не окаменевший колобок, который от бабушки ушёл и прокатился вверх по склону много километров. Галька была целенаправленно принесена сюда человеческими руками, хотя и не руками человека. При этом залегание в ископаемой брекчии достаточно хорошо гарантирует от позднейшего заноса. Учитывая отсутствие следов применения в качестве орудия, а также красный цвет и подобие лица, вывод напрашивается сам собой: камень заинтересовал австралопитека именно как «портрет».

Выходит, какой-то австралопитек фактически прошёл зеркальный тест — узнавание лица. Для его проведения надо тестируемому существу намазать лоб краской и показать в зеркале: если зверюшка пытается стереть пятно, значит, узнаёт в изображении себя. Большинство тварей начинают фырчать и скалиться, считая, что встретили кого-то незнакомого. Зеркальный тест проходят — и то, как правило, не с первого раза — лишь самые одарённые: человекообразные обезьяны, дельфины, слоны (только для них зеркало нужно очень большое), вороны, некоторые собаки, очень редко — кошки. Даже не все люди справляются с задачей! И речь даже не о папуасах, впервые соприкоснувшихся с цивилизацией. Достаточно пройтись ночью к холодильнику по тёмному коридору мимо зеркала — ощущения бывают незабываемыми!

Орикс Oryx gazella

Конечно, камень не совсем зеркало, но принцип тут примерно тот же — узнавание лица там, где его вроде бы быть не должно. Крайне важно, что у австралопитека хватило занудства тащить бесполезную каменюку фактически целый день! Вряд ли он бежал, торопясь и спотыкаясь, с воплями: «Глянь, что покажу!» Скорее, он шёл не спеша вместе с сородичами, а от пяти до тридцати километров — это всё же от часа до дня пути. Между прочим, и сказать-то он ничего толком не мог, так как у австралопитеков морфологических признаков речи ещё не было (справедливости ради, надо упомянуть, что именно в Макапансгате найден единственный череп австралопитека с развитым шиловидным отростком — тем самым признаком речи).

Из наблюдений над обезьянами и людьми мы знаем, что наиболее любопытны обычно детишки и подростки, тогда как взрослые намного серьёзнее и практичнее, так что можно предположить, что и макапансгатским камушком заинтересовался кто-то молодой.

Ни в одной из ископаемых фаун австралопитековых времён Южной Африки нет крокодилов, так что ходить по берегу было достаточно безопасно. Открытые пляжи могли привлекать именно тем, что хищникам там негде спрятаться. Правда, отсутствие крокодилов в отложениях может быть следствием специфики накопления материала: в основном находки сделаны в брекчиях пещер, куда водным рептилиям было нереально попасть.

Антилопа-прыгун Oreotragus oreotragus

Фауна Макапансгата в целом аналогична стеркфонтейнской, но несколько богаче. Небольшие павианы Parapapio jonesi, умеренные P. broomi и большие P. whitei, страшные гелады Theropithecus darti, широколицые колобусы Cercopithecoides williamsi — все они в той или иной степени были конкурентами австралопитекам. По каменным склонам пробирались овцебыки Makapania broomi и антилопы-прыгуны Oreotragus oreotragus, шмыгали даманы Procavia transvaalensis, P. antiqua и Gigantohyrax maguirei, у подножия гор в зарослях скрывались редунки Redunca darti и R. fulvorufula. Имелись и островки леса, судя по халикотериям Ancylotherium hennigi и огромным короткошеим жирафам Libytherium olduvaiensis; среди лесного подроста по ночам крались очень большие дукеры Raphicerus paralius и очень мелкие голубые дукеры Cephalophus monticola. Разнообразны были свиньи — сравнительно скромные Potamochoeroides hypsodon и клыкастые Notochoerus euilus, примитивны — быки Simatherium kohllarseni. На опушках паслись трёхпалые гиппарионы Eurygnathohippus cornelianus, винторогие лесные антилопы Tragelaphus strepsiceros и T. pricei, огромные саблерогие антилопы Hippotragus gigas, тяжеловесные канны Taurotragus oryx и красивые ориксы Oryx gazella. Там и сям в зарослях буша желтели стада импал Aepyceros melampus. Открытых мест держались продвинутые однопалые зебры Equus capensis, крупные газели Gazella vanhoepeni, бубалы — огромные Parmularius braini, лиророгие Damaliscus gentryi, длиннорогие Alcelaphus helmei и короткорогие Wellsiana torticornuta. На них охотились саблезубые кошки Dinofelis darti и Homotherium problematicum, а остатки подъедали гиены — полосатые Hyaena makapani и гигантские пятнистые Pachycrocuta brevirostris.

Гигантская гиена Pachycrocuta brevirostris

Литература:

Bednarik R. G. The ‘Australopithecine’ cobble from Makapansgat, South Africa // The South African Archaeological Bulletin, 1998, V. 53, pp. 4–8.

Dart R. The osteodontoceratic culture of Australopithecus prometheus // Transvaal Museum Memoir, Pretoria, 1957, № 10.

Dart R. The waterworn Australopithecine pebble of many faces from Makapansgat // South African Journal of Science, 1974, V. 70, pp. 167–169.

-

Какая-то очень спорная идея. При чем тут зеркальный тест? Даже если этот камень принес австралоптек, то почему он должен был считать, что видит именно себя в этом камне? Распознавание лиц или морд особей своего вида есть практически у всех млекопитающих и птиц. Просто большинство из них полагает, что в зеркале видит не себя, а другую особь, с которой надо как-то взаимодействовать. Распознавания лица своего вида это совсем не то же самое, что узнавание себя в зеркале, это гораздо более древняя в плане эволюции вещь. Самец зарянки прекрасно понимает, что в зеркале именно самец зарянки, а не самка или птица другого вида. И поэтому мы часто видим "лица" в облаках, коре деревьев, камнях и т.д. - был бы сложный узор. И когда человек, идущий по сумеречному лесу, видит в коре дерева лицо - он не думает, что это зеркало, он думает что там кто-то другой - человек спрятался или леший какой-нибудь. Так и тут. Если этот камень приволок австралопитек, он не думал что там его лицо, он думал что это какой-то дух в камне, какой-то "каменный человек", от которого может быть польза. А с "зеркальным тестом" - это какое-то натягивание совы на глобус.

-

Да вроде идея «зеркального теста» уже дискредитирована как показатель высокоинтеллектуального (сложнопсихического) развития, точки краски перед зеркалом с себя пытаются стереть даже муравьи. Это может быть очень автоматичным, вырожденным рефлексом на полтора нейрона, если (например) в жизни популяции борьба с паразитами имеет большое значение.

Кароч, зеркальный тест - это что-то типа «бабушкиных нейронов», которые тоже изначально интерпретировали как некое нередуцируемое чудо, не как «бессмысленное»/конвергентное совпадение в процессах оптимизации нейросвязей, а как чуть ли не квантовую связь разумных существ.

-

Длиннорогий конгони Alcelaphus helmei