«Королевство Камбоджа». Глава из книги

Эта книга — памятник джунглям, которые так безжалостно уничтожаются человеком, что скоро мы с вами сможем увидеть их лишь на великолепных фотографиях автора и его друзей, где страна Киплинга с многовековыми деревьями, вросшими в развалины знаменитого Ангкора, превратилась в сказку о Маугли. Перелистывайте страницы и погружайтесь в тропический лес, где летучие драконы соседствуют с белками полутораметровой длины, муравьи живут внутри листьев тропических растений, а деревья взмывают так высоко в небо, что не видно их верхушек. Вы узнаете о существовании в современной природе таких животных и растений, о которых даже не догадывались. Это сказочно интересно и очень познавательно... …

Шагающий лес

Короткий рассказ о мангровых лесах

Мы подошли к концу нашего путешествия. Остался, однако, ещё один ландшафт, не познакомившись с которым, мы не получим полной картины природных сообществ Королевства Камбоджа.

Если продолжить аналогию с чашей, то чаша эта стоит одной стороной в море. Если спуститься по западным склонам Кардамоновых гор, то мы окажемся на берегу. Камбоджа не блещет бескрайними песчаными пляжами, хотя и они здесь есть. Однако основным способом контакта суши и моря в стране являются мангры, мангровые леса, они занимают приливно-отливную зону, поднимаются по речным эстуариям и окружают мелкие острова. Мангры, конечно же, нельзя отнести к влажным джунглям, более того, многие образующие их растения носят явные ксерофитные признаки, но в Камбодже мангры произрастают в той же зоне влажности, что и дождевой лес.

Мангровый лес. Остров Ронг, 2014 г.

Считается, что условием для возникновения мангровых зарослей является наличие илистого грунта. Это действительно так в реках и местах их впадения в океан, но на самом деле не всегда понятно, что первично. Например, на острове Та(с) небольшие мангровые заросли встречаются прямо на каменистых отмелях, и с 1998 года в одном из таких мест я наблюдаю, как они разрастаются, а занимаемое пространство заиливается, поэтому все относительно, и, видимо, главной оказывается возможность для семян и «деток» закрепиться и прорасти, остальное приложится. Вообще-то, мангры распространены по всему тропическому поясу и в целом характеризуются бедностью видового состава, но в Восточном полушарии они более богаты, чем в Западном. Только в манграх Индокитая насчитывается более десятка видов деревьев и кустарников. Кроме них в мангровый комплекс входят и некоторые другие растения, например пальма нипа, на границе суши и мангров селятся панданусы, занимая промежуточное положение между наземной и мангровой растительностью. На стволах мангровых деревьев встречаются эпифиты, чаще всего это папоротники, а иногда и вездесущие орхидеи.

Нипа, или мангровая пальма (Nypa fruticans). Остров Ронг, 2013 г.

Лист нипы (Nypa fruticans). Остров Ронг, 2014 г.

Слева: Соцветия нипы (Nypa fruticans). В центре женское соцветие, по бокам от него мужские. Остров Ронг, 2014 г.

Справа: Соплодие нипы (Nypa fruticans). Белое плодоложе съедобно. Собственно, благодаря ему пальма и получила видовое латинское название

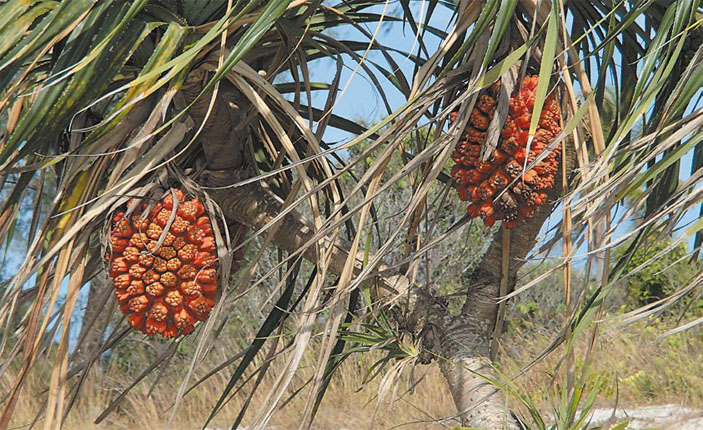

Соплодия пандануса ароматнейшего (Pandanus odorifer) Остров Ронг, 2014 г.

Слева: зрелое соплодие пандануса ароматнейшего (Pandanus odorifer). Его плодоложе съедобно и содержит много крахмала.

Справа: соцветие пандануса ароматнейшего (Pandanus odorifer). Остров Ронг, 1998 г.

Слева: Орхидея дендробиум (Dendrobium sp.). Остров Ронг, 2014 г.

Справа: Эпифитная орхидея бульбофиллум красногубый (Bulbophyllum rufilabrum). Остров Ронг, 2015 г.

Мангры — очень специфические экосистемы, специфичность эта определяется, в частности, тем, что, во-первых, илистый грунт и вода в нём и над ним бедны кислородом, во-вторых, соленая вода ставит перед растениями ряд проблем, связанных с регуляцией водно-солевого баланса, а поскольку солёность воды ещё и довольно сильно колеблется, то проблема усугубляется.

Представители фауны также сталкиваются с ней, и животных, живущих в манграх, нельзя назвать по-настоящему морскими или пресноводными.

Ходульные корни ризофоры короткоостроконечной (Rhizophora apiculata). По происхождению они являются придаточными корнями, однако у взрослого дерева исполняют роль основных. Остров Ронг, 2014 г.

Большинство деревьев и кустарников здесь характеризуются наличием ярко выраженных приспособлений к бедному кислородом грунту — это, как правило, различного типа дыхательные корни, которые и придают растительной формации своеобразный внешний вид. Например, соннератии и бругиеры ощетиниваются частоколом торчащих из грунта дыхательных корней, а высокая бругиера имеет выступающие над илом коленчатые дыхательные выросты. Но, наверное, самыми известными растениями мангров, их лицом, являются ризофоры, имеющие так называемые ходульные корни. Когда смотришь на заросли ризофор, кажется, что эти небольшие деревья, растопырив многочисленные ноги-щупальца, куда-то собрались дружно идти. Интересно, что за время своей жизни, то есть с момента укоренения детки, ризофора действительно может пройти на своих корнях некоторое расстояние.

Слева: Цветок и завязи соннератии белой (Sonneratia alba). Остров Ронг, 2014 г.

Справа: Цветки бругиеры голокорневой (Bruguiera gymnorhiza). Остров Ронг, 2011 г.

Слева: Дыхательные корни соннератии белой (Sonneratia alba). Остров Ронг, 2013 г.

Справа: Дыхательные корни бругиеры голокорневой (Bruguiera gymnorhiza). Остров Та, 2011 г.

Оторвавшийся и воткнувшийся в грунт зародыш бругиеры голокорневой (Bruguiera gymnorhiza). Остров Та, 2011 г.

Дыхательные корни — не единственная особенность мангровых растений. Если в отлив идти вдоль края или среди разреженных мангров, то на многих деревьях можно встретить образования, напоминающие длинные зеленовато-бурые сосульки, — это проростки мангров, или так называемые «детки». Дело в том, что семена многих мангровых деревьев прорастают прямо на ветке, и «сосулька» — не что иное, как корень проростка. Такая особенность связана с тем, что на ранних этапах развития зародыш нуждается в пресной воде, не имея своих механизмов ультрафильтрации, которыми обладают взрослые растения. Таким образом дерево поит зародыш опресненной водой. Детки могут оставаться на материнском дереве довольно долго, иногда несколько месяцев, постепенно увеличиваясь в размерах. Потом они отрываются и падают, втыкаясь при этом в грунт. Впрочем, проростки хорошо плавают и на этом этапе уже не боятся морской воды, что позволяет им распространяться по островам и побережью.

Слева: Зародыш бругиеры голокорневой (Bruguiera gymnorhiza). Некоторое время развивается на материнском растении. Это явление называется вивипария и распространено у многих мангровых деревьев, вне зависимости от степени родства. Остров Ронг, 2012 г.

Справа: Зародыш соннератии белой (Sonneratia alba). Этот вид мангров и бругиера относятся к разным семействам — Дербенниковые (Lythraceae) и Ризофоровые (Rhizophoraceae) соответственно. Остров Ронг, 2013 г.

Цветок ризофоры короткоостроконечной (Rhizophora apiculata). Остров Ронг, 2014 г.

Слева: вдоль края мангрового леса хорошо видны воткнувшиеся в ил и начавшие прорастать детки ризофоры (Rhizophora apiculata). Окрестности деревни Кдат, провинция Кампот, 2015 г.

Справа: проросшие детки ризофоры (Rhizophora sp.) на песчаной литорали. Остров Ронг, 2012 г. Фото Ольги Майковой

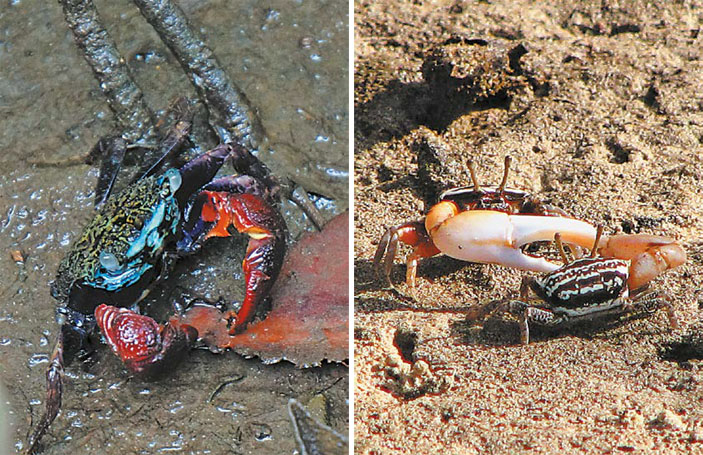

Фауна мангров весьма специфична, и ядро её составляют, конечно же, водные животные, причём некоторые водные организмы мангров частично освоили сушу. К таким можно отнести раков-отшельников, крабов и, конечно же, знаменитых рыб — илистых прыгунов. Среди водных животных особое место занимают мечехвосты — самая странная группа современных членистоногих и самая древняя. Их ближайшие родственники и современники* — вымершие ракоскорпионы. В сезон размножения мечехвосты часто встречаются на мангровых мелководьях. Кроме того, мангры являются детским садом для мальков и личинок множества рыб.

Слева: Сухопутный рак-отшельник (Сoenobita sp.). Остров Ронг, 2013 г.

Справа: Мангровый краб (Metopograpsus cf. messor). Остров Та, 2011 г.

Слева: Неоноволицый мангровый краб (Perisesarma eumolpe). Мангровый заповедник «Кеп», 2018 г.

Справа: Манящие крабы (Uca cf. annulipes). Остров Та, 2009 г.

Рыба илистый прыгун (Periophthalmus sp.)

Мечехвост (Carcinoscorpius rotundicauda) в манграх. Остров Ронг, 2015 г.

Мечехвост (Carcinoscorpius rotundicauda) — абсолютно безопасное существо. Остров Ронг, 2015 г.

Они, в свою очередь, привлекают хищников. Одни, как, скажем, кулики, едят рачков, червей и моллюсков, обитающих в грунте. Другие, подобно зимородкам и крачкам, охотятся на рыбу, но назвать их постоянными обитателями мангров нельзя. Есть, впрочем, и такие. В силу своих интересов больше внимания я уделял рептилиям. Среди змей существуют довольно специализированные виды, живущие в мангровых экосистемах. К таковым относятся, например, собакоголовые ужи. Они необычны не только тем, что живут в морской воде, но и тем, что значительную часть их рациона составляют крабы.

Западная рифовая цапля (Egretta gularis) в манграх. Фото Елены Говоровой

Аистоклювый зимородок, или гуриал (Pelargopsis capensis)

Слева: Малайский зуёк (Charadrius peronii). Остров Ронг, 2015 г. Фото Евгения Дунаева

Справа: Перевозчик (Actitis hypoleucos) Фото Елены Говоровой

Белошейные альционы, или мангровые зимородки (Todiramphus chloris), в кроне кораллового дерева (Erythrina variegata). Остров Та, 2011 г.

Группа больших улитов (Tringa nebularia) в манграх. Эти птицы появляются в Индокитае в зимнее время Фото Елены Говоровой

Светлые крачки (Sterna sumatrana). Остров Та, 2016 г.

На границе мангров и островных лесов обитают и наземные змеи. Например, здесь часто встречаются яванские летающие змеи и малайские щитомордники. Если первые, не изменяя своим пристрастиям, питаются древесными ящерицами, то вторые на побережье переходят на питание «морпродуктами» — полусухопутными крабами, в основном.

Слева: Собакоголовый уж Шнейдера (Cerberus schneiderii) в манграх у своей норы. Мангровый заповедник «Кеп», 2017 г. Справа: Собакоголовый уж Шнейдера (Cerberus schneiderii) на суше. Остров Ронг, 2012 г.

Костёр догорел. Море отступило и еле слышно шуршит где-то за кругом красноватого света углей. Наша компания притихла: все ушли в свои мысли, как часто бывает у ночного костра.

— Может, прогуляемся вдоль берега? — предлагает Александр, мой приятель и коллега.

— Почему бы и нет? — соглашаюсь я.

Все поддерживают. Растянувшись на добрый десяток метров, мы бредём по обнажившейся литорали в сторону скал, что угадываются по бархатно-чёрному уплотнению тьмы. Лучи фонарей мечутся по песку, выхватывая из рук безлунной ночи крабов и раков-отшельников. Скальник обходим справа, по зарослям.

— Смотрите под ноги, здесь щитомордники могут быть, — предупреждаю спутников.

В соседней бухте обнаруживается ещё один костёр и шумная компания людей. Редкий случай вообще-то...

Проходя мимо, здороваемся.

— Привет! Вы откуда? — спрашивает рыжий бородатый парень.

— Из России.

— А вы?

— О! Из разных мест. Из Соединённого Королевства, из Австралии. У нас даже русская есть.

К нам выходит девушка, здоровается и на чистом русском спрашивает:

— А вы куда идёте?

— Гуляем вдоль берега.

— Зачем?

— Ну, как... Всяких животных смотрим, — отвечаю я ей.

— А здесь есть животные?!

— Есть, конечно. Крабов много разных. Иногда змеи.

— Да ладно! Откуда здесь змеи! — не верит собеседница.

Она поворачивается к своим друзьям и пересказывает наш разговор.

Компания отзывается радостным смехом.

— А мы здесь будем встречать рассвет! — сообщает нам соотечественница. И добавляет:

— Лодка за нами завтра придёт.

Пожелав друг другу удачи, расстаёмся.

Примерно метров через пятнадцать, прямо на песчаном пляже я нахожу здоровенную самку малайского щитомордника. Ловлю, показываю спутникам, а когда уже собираюсь отпустить, вспоминаю о компании у костра. Вот сидят люди, а такой красавицы никогда и не увидят... Надо показать.

К моей находке австрало-английская группа относится как-то настороженно. Любопытства не проявляет, хоть я и стараюсь изо всех сил. Вот зубы ядовитые показал, рассказал, как змей по полу различить, про камуфляжную окраску... Не впечатлились. Ну и ладно. Пойду отпущу.

Рисунок Михаила Акимова

Прошло часа полтора. Возвращаемся. На месте весёлой компании с удивлением обнаруживаем только остывающее кострище. Оглядываюсь. Никого. Может лодка за ними пришла?

Уже на подходе к скальнику слышу, будто со стороны моря доносится плач. Показалось? Свечу в ту сторону. В ответ вспыхивает несколько фонарей. Недалеко от берега на большом плоском камне плотно сгрудились люди. В их рядах отчётливо слышатся женские всхлипывания. Что это они?!

— Эй! У вас всё в порядке? — кричу я им.

— Да. Всё нормально. Просто мы решили здесь, на камне, до завтра лодку ждать, — отвечает бородатый.

— Может, к нам в лагерь пойдёте?

— Нет, спасибо. У нас всё хорошо.

— Ну, удачи. Имейте в виду, прилив скоро.

Странные ребята... На камне же неудобно!

Ещё недавно мангровые леса образовывали слабо прерывистую линию вдоль камбоджийских берегов. Но сейчас их, как и любых лесов, становится всё меньше и меньше. Раньше их вырубали в основном на дрова, но в Камбодже сейчас на месте мангров устраивают соледобывающие предприятия, чеки для разведения креветок и даже засыпают их под жилую застройку. А между тем мангры считаются одними из самых уязвимых экосистем на планете.

Соляные чеки Буанг-Саа. В прошлом это были обширные мангровые болота

Добыча пищевой морской соли. Провинция Та-Кеу, 2014 г.

Ну вот, пожалуй, мы и подошли к завершению нашего путешествия. Пора сделать некоторые выводы. Мы прошли от камбоджийских городов, через поля и плантации, по болотам и речным поймам в равнинные леса, а затем поднялись в горы, где нас ждали влажные джунгли. Мы увидели, что индокитайские тропики — удивительное в своём биологическом и экологическом разнообразии место. Большая часть диких ландшафтов здесь была освоена людьми уже достаточно давно, однако многие представители флоры и фауны Индокитая смогли приспособиться к новым условиям и стать частью антропогенных экосистем. Некоторые при этом сами оказали значительное влияние на жизнь людей и получили новый путь для развития, например, рис, пальмировая пальма, водяной буйвол и банкивская джунглевая курица.

К сожалению, современная тенденция развития человечества не оставляет шансов на выживание дикой природе, она остаётся запертой в специальных резерватах, которые не решают проблемы её сохранения. Мы с вами принадлежим к одному из последних поколений, которое может увидеть тропическую природу Азии в виде ещё близком к первозданному, нашим внукам это будет уже не суждено.

Ах да, забыл сказать: я оптимист!

Западный пляж острова Ронг, 2002 г.

* Ракоскорпионы — существовали на протяжении всей палеозойской эры.

Ещё совсем недавно так выглядело большинство пляжей острова Ронг. Остров Ронг, 2012 г. Фото Ольги Майковой