«Изобретено в СССР». Главы из книги

Глава 17. Не путать с лазером

В 1964 году Нобелевскую премию по физике «За фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе» разделили Николай Геннадьевич Басов, Александр Михайлович Прохоров и Чарльз Хард Таунс. Удивительно, но мазер изобрели совершенно независимо и одновременно две команды — советская и американская. Об этом и пойдёт речь.

«А мазер — то же самое, что и лазер?» Такой вопрос я слышал не раз. Я бы сказал, что мазер и лазер связаны примерно так же, как чоппер и спортбайк. И то и другое — мотоциклы, два колеса, руль, цепной привод, но предназначены они для разных задач и, соответственно, имеют разные характеристики. А ещё мазер появился на шесть лет раньше своего более известного собрата.

И мазер, и лазер относятся к квантовым усилителям (они же квантовые генераторы), действие которых основано на принципе вынужденного, или индуцированного, излучения, сформулированного Альбертом Эйнштейном. Суть этого явления состоит в том, что если атом находится в возбуждённом состоянии, то под действием внешнего фотона строго определённой частоты, равной частоте перехода между возбуждённым и основным состоянием, он, в свою очередь, может излучать фотоны такой же частоты. Это касается не только атомов, но и молекул, ионов, электронов или ядер. Проще говоря, когда в возбуждённый атом попадает сторонний (индуцирующий) фотон, он стимулирует переход системы с более высокого на более низкий энергетический уровень и атом излучает новый фотон с характеристиками, идентичными индуцирующему фотону. Первый фотон при этом не поглощается, так что на выходе у нас уже два когерентных, то есть имеющих одинаковую частоту и фазу фотона!

Именно этот принцип лежит в основе квантовых усилителей — мазеров и лазеров. А раз принцип общий, проще будет сперва объяснить, как работает более известная нам система — лазер, а затем рассказывать об отличиях мазера.

Важнейший элемент лазера — рабочая, или активная, среда, то есть вещество, атомы которого, собственно, излучают фотоны при переходе из возбуждённого состояния в основное. При нормальных условиях количество атомов с низкой энергией (то есть в основном состоянии) в рабочей среде значительно превышает количество возбуждённых атомов. Для того чтобы перевести как можно большее число атомов в возбуждённое состояние, активную среду накачивают, то есть сообщают ей дополнительную энергию. Существует много вариантов накачки: с помощью газоразрядных ламп, электрического разряда, излучения других лазеров и т. д.

Когда число возбуждённых атомов превышает число атомов с низкой энергией, активная среда переходит в состояние, которое называется инверсией населённостей. При этом система уже не может находиться в термодинамическом равновесии, и некоторые возбуждённые атомы начинают спонтанно, без внешнего воздействия излучать фотоны. Эти фотоны соударяются с возбуждёнными атомами активной среды, вызывая индуцированное излучение. Для эффективного усиления света лазер имеет оптический резонатор — в простейшем случае это два зеркала, расположенных друг напротив друга. Резонатор отражает свет, заставляя фотоны проходить через активную среду снова и снова и вызывая эффект снежного кома. Собственно, это и есть лазерное излучение.

Длина испускаемых лазером волн напрямую зависит от рабочей среды и колеблется от 150 нанометров (у эксимерных лазеров, работающих на благородных газах) до 570 микрометров (у метаноловых лазеров). Чтобы вы представляли, о чём идёт речь: длины волн видимого спектра занимают участок с 380 до 780 нанометров, а привычный нам по кино красный луч — это длины примерно в 620–680 нанометров, то есть очень небольшой промежуток. Остальное пространство занимают другие цвета, а также ультрафиолетовые и инфракрасные лазеры.

Вот тут и кроется основное отличие мазера.

Что такое мазер?

Вы не поверите, но — то же самое, что и лазер: активная среда, механизм накачки, резонатор. Просто он генерирует волны других длин — сантиметрового диапазона, так называемые микроволны. Длина такой волны может составлять от одного миллиметра (то есть в два раза больше, чем предельная длина волны у лазера) до целого метра! Естественно, необходимость генерировать другие волны подразумевает другие активные среды и механизмы накачки, но общий принцип сохраняется. Даже названия-аббревиатуры обоих приборов очень похожи. MASER — это microwave amplification by stimulated emission of radiation (‘усиление микроволн с помощью вынужденного излучения’), а LASER — light amplification by stimulated emission of radiation (‘усиление света с помощью вынужденного излучения’) — отличие всего в одно слово.

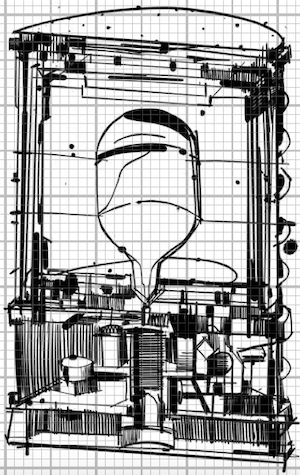

Впрочем, несмотря на единство принципа, мазер устроен несколько иначе, нежели лазер. Классический молекулярный мазер использует в качестве рабочей среды газ — водород или аммиак. Газ непрерывно подаётся в камеру низкого давления, где возбуждается с помощью СВЧ-излучения и формирует направленный атомный или молекулярный пучок. Пучок проходит через селектор (нечто вроде фильтра), отсеивающий атомы или молекулы в невозбуждённом состоянии с помощью неоднородного электрического поля. Затем пучок возбуждённых молекул попадает в резонатор, и дальнейший процесс соответствует описанному выше.

Конечно, мазеры, как и лазеры, бывают не только атомные (молекулярные), но и газовые, и твердотельные — есть несколько типов. Вот тут у многих возникает вопрос: зачем нужен мазер? В отличие от лазерного луча, его лучом нельзя ничего осветить, разрезать или соединить, поскольку мощность излучения мазера очень мала (порядка пиковатт).

Сегодня есть две основные области применения мазеров. В первую очередь они используются в качестве хранителей частоты в системах национального точного времени. Эталоном времени сейчас является секунда, равная 9 192 631 770 периодам излучения при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Такую секунду измеряют с помощью атомных цезиевых часов, генерирующих очень стабильную эталонную частоту. По принципу действия эти часы похожи на камертон: музыкант периодически ударяет по нему, слушает ноту и сравнивает её со звучанием струны — и так же атомные часы включаются периодически для настройки эталонного времени. А в интервалах между этими включениями точное время поддерживается хранителями частоты — водородными мазерами. Второе применение мазеров — в качестве микроволновых усилителей с низким уровнем шума в радиотелескопах.

Ну что ж, мы разобрались с теорией и теперь давайте перейдём к истории.

Кто изобрёл мазер?

В 1950 году французский физик Альфред Кастлер предложил метод оптической накачки рабочей среды для создания в ней инверсной населённости. Он предположил, что электроны при воздействии на них света или других электромагнитных волн могут подниматься на более высокий энергетический уровень, — и не ошибся. На тот момент речи о квантовых усилителях ещё не шло и идея Кастлера была чисто теоретической, хотя в начале 1952-го он подтвердил правильность своего предположения с помощью лабораторного эксперимента и опубликовал работу, описывающую методику накачки.

Идея Кастлера подтолкнула других учёных к мысли о практическом применении накачки. В мае 1952 года на Всесоюзной конференции по радиоспектроскопии молодые физики Николай Басов и Александр Прохоров из Физического института АН СССР прочли совместный доклад на тему разработки оптического квантового генератора (слова «мазер» тогда ещё не существовало). В теории их доклад охватывал и мазер, и лазер, до изобретения которого оставалось ещё восемь лет. А несколькими неделями позже американский физик Джозеф Вебер из Мэрилендского университета в Колледж-Парке на Исследовательской конференции по электронным трубкам (Electron Tube Research Conference) в Оттаве прочёл публичную лекцию ровно на ту же тему.

Далее последовали публикации. Статья Вебера вышла в июне 1953 года в профессиональном ежегоднике, издаваемом для радиоинженеров, а статья Басова и Прохорова — в октябре 1954-го в «Журнале экспериментальной и теоретической физики»1. При этом статья советских учёных была более детальной.

Тем временем в «гонку мазеров» вступил игрок более важный, чем Вебер. Его звали Чарльз Хард Таунс, и он работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Ещё в 1951 году Таунс высказывал идею мазера, но не занимался практической стороной вопроса — именно тогда он предложил аббревиатуру, ставшую современным названием прибора. Услышав выступление Вебера, он попросил того прислать ему тезисы лекции и взялся за вопрос всерьёз. Меньше чем за год, в 1953–1954-м, вместе со своими студентами Джеймсом Гордоном и Гербертом Зейгером Таунс построил первый в истории аммиачный мазер. В англоязычной литературе устройство так и называется: мазер Таунса — Гордона — Зейгера.

Забавно, но практически все коллеги Таунса в один голос утверждали, что его конструкция работать не будет. А когда она заработала, бросились изобретать всевозможные вариации на тему мазеров, пробуя всякие активные среды и системы накачки. С критикой Таунса в начале 1950-х выступали такие гиганты, как Нильс Бор, Джон фон Нейман и Люэлин Томас — очень значительные в научном мире фигуры.

Басов и Прохоров построили свою модель мазера в Физическом институте полугодом позже. А в 1955-м они представили трёхуровневую схему создания инверсной населённости — то есть оптическую накачку, при которой используется не два, а три энергетических уровня атомов. В случае с аммиачным мазером эта схема не использовалась, а вот лазер без неё не создать.

Вообще говоря, история мазера и история лазера связаны очень тесно. Даже странно, что мазер появился раньше: по сложности конструкции они примерно одинаковы, а лазер можно изготовить в значительно большем количестве вариаций, с десятками и даже сотнями различных активных сред, да и практическое применение его намного шире. Тем не менее началось всё именно с мазера, и в 1964 году, как говорилось выше, Таунс, Басов и Прохоров разделили за разработки в этой области Нобелевскую премию. Кастлер, к слову, тоже её получил — чуть позже, в 1966-м, за смежные исследования.

После разработки мазера Таунс со своей группой вплотную занялся квантовыми генераторами, работающими в инфракрасном спектре, то есть будущими лазерами. В этом же направлении двигались Басов и Прохоров, и тут надо заметить, что для научного сообщества в тот период железный занавес приподнялся: началась оттепель, Хрущёв побывал в США, статьи советских учёных стали активно, почти как в 1920–1930-е годы, появляться в зарубежных научных журналах.

А первый рабочий лазер в 1960 году построил, опираясь на статьи и разработки Таунса и его коллеги Артура Шавлова, сотрудник Hughes Aircraft Company Теодор Майман. Но это уже совсем другая история.

Глава 18. Возбуждённые димеры

После изобретения лазера началось то, что вполне можно назвать «лазерной гонкой». В ней принимали участие разные страны — СССР, США, Франция, Великобритания, и суть её состояла в том, что учёные разрабатывали всё новые и новые типы лазеров, работающих в разных диапазонах и предназначенных для разных целей. Это было не противостоянием научных сообществ, а, наоборот, огромной всемирной работой, в рамках которой сотни физиков общались, переписывались, публиковались в зарубежных журналах. Ряд прорывов в истории лазера сделали и советские учёные.

В зависимости от типа активной среды лазеры можно поделить на несколько основных групп: газовые лазеры, лазеры на красителях, лазеры на парах металлов, твердотельные лазеры, полупроводниковые лазеры и др. В каждой группе существует своё более узкое деление: например, газовые лазеры могут быть классическими газовыми, а также химическими, эксимерными, ионными, на парах металлов и т. д.2 Следующий уровень классификации — это разделение по конкретным материалам активной среды: например, классические газовые лазеры могут быть гелий-неоновыми, аргоновыми, криптоновыми, азотными, углекислотными.

В зависимости от длины волны, режима излучения и его мощности лазеры пригодны для использования в тех или иных областях. Скажем, углекислотным лазером с его мощным длинноволновым инфракрасным излучением в непрерывном режиме можно резать и сваривать, а маломощным полупроводниковым красным лазером — считывать штрих-коды на кассе.

Один из самых заметных вкладов советской науки в «лазерную гонку» — это изобретение эксимерных лазеров. О них мы сейчас и поговорим.

Теория димера

Слово «эксимер» представляет собой акроним английского словосочетания excited dimer (‘возбуждённый димер’). Димер — это сложная молекула, которая состоит из двух простых (мономеров), причём они могут быть одинаковыми или разными.

Особый случай тут представляют благородные газы — гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Они инертны и в основном состоянии не способны образовывать молекулы и какие бы то ни было химические соединения. Зато, когда их атомы находятся на более высоком энергетическом уровне, благородные газы без проблем образуют двухатомные димеры. Это свойство благородных газов и используется в эксимерном лазере.

Когда мы с помощью электрического разряда возбуждаем атомы инертного газа, происходит процесс образования димеров. Это могут быть либо двухатомные молекулы газов, либо их соединения с галогенами (хлором и фтором) — галогениды (изначально термин «димер» относился только к первому случаю, но позднее был расширен). При этом если прекратить подачу энергии, то димеры сразу же распадутся; иначе говоря, невозбуждённых молекул или соединений благородных газов не существует. Соответственно, само появление молекул автоматически создаёт инверсию населённостей, и рабочее тело — инертный газ или его смесь с галогеном — начинает излучать электромагнитные волны. После излучения молекула-димер переходит в основное состояние и за считанные пикосекунды распадается на мономеры (в данном случае на два атома).

Излучение эксимерных лазеров находится в ультрафиолетовой области с длиной волны от 126 до 351 нанометра и зависит, как и у прочих лазеров, от конкретного вещества активной среды. Короткая длина волны (и, следовательно, высокая энергия фотона) и высокая мощность делают их подходящими для выполнения ряда задач, неподвластных другим типам лазеров, — иначе говоря, их нельзя ничем заменить.

А теперь перейдём к короткой, но яркой истории изобретений.

Сделано в СССР

Во второй половине 1960-х годов уже знакомый нам Николай Басов и его многочисленные коллеги из Физического института АН СССР — Юрий Попов, Бенцион Вул, Владимир Данилычев, Олег Крохин, Борис Копыловский, Виктор Багаев — активно занимались темой лазеров. Параллельно работали с лазерами в Государственном оптическом институте в Ленинграде, именно там 2 июня 1961 года был запущен первый советский лазер на рубине, его конструктором стал старший научный сотрудник Леонид Хазов. В 1962 году собственный лазер изготовили и в Физическом институте; хорошо известна вышедшая по этому поводу в 1963-м статья «Полупроводниковый квантовый генератор на p–n переходе в GaAs» за авторством большого числа людей. Ещё раньше, в 1959-м, в статье «Квантовомеханические полупроводниковые генераторы и усилители электромагнитных колебаний» были предложены полупроводниковые лазеры, хотя до реализации дело дошло значительно позже.

К концу 1960-х СССР полноправно участвовал в «лазерной гонке», поэтому практический результат не заставил себя ждать. Расширение диапазона длин волн существующих лазеров было важной задачей — это открывало новые возможности для науки и промышленности.

В 1971 году группа Басова, включавшая также Юрия Попова и Владимира Данилычева, представила в Физическом институте совершенно новый тип лазера — собственно эксимерный. Рабочей средой в нём служила ещё не смесь благородного газа и галогена, а чистый димер ксенона Xe2. Длина волны составляла 172 нанометра — на тот момент это был самый коротковолновый лазер в мире.

Новую схему тут же взяли на вооружение иностранные учёные, и началась разработка эксимерных лазеров других типов. Самое известное развитие темы было сделано в 1975-м: в том году четыре исследовательские группы из Avco Everett, Sandia, Northrop и U. S. Naval Research Laboratory независимо друг от друга (!) пришли к концепции смешивания благородных газов с галогенами. В первых трёх лабораториях получили эксимерный лазер на ксенон-броме, в четвёртой — на ксенон-хлоре. Такая плотность результатов — свидетельство того, что «лазерная гонка» велась не только между государствами, но и между лабораториями.

Применение эксимерных лазеров

Почему же эксимерные лазеры так важны?

Во-первых, они являются одним из важнейших современных инструментов микрохирургии. Почти все биологические ткани очень хорошо поглощают ультрафиолетовое излучение, и при уменьшении длины волны поглощение резко растет. Поэтому УФ-излучение проникает в ткани на очень малую глубину, отдавая тонкому слою всю энергию светового импульса (а она у эксимерных лазеров достаточно велика). В результате происходит практически мгновенное нагревание очень небольшого фрагмента до высокой температуры, ткань разрушается, а продукты её разрушения испаряются. Все это происходит настолько быстро и настолько локально, что ни тепло, ни продукты разрушения не успевают распространиться к соседним участкам ткани, которые остаются невредимыми. Этот процесс называется лазерной абляцией. Человек не испытывает никаких болевых ощущений, а удалять можно исключительно тонкие слои и фрагменты, не затрагивая окружающие ткани. Такое использование эксимерного лазера запатентовала (US 4784135) в 1988 году группа американских физхимиков из компании IBM: Рангасвами Шринивасан, Сэмюэль Блум и Джеймс Винн. Их патент касался стоматологической хирургии, но впоследствии эксимерные лазеры начали применять в дерматологии, например для удаления псориазных пятен и витилиго, а также в кардиохирургии.

Особенно активно эксимерные лазеры используются в хирургии глаза. Если вы слышите словосочетание «лазерная коррекция зрения», то с наибольшей долей вероятности речь идёт именно об эксимерном лазере. Например, широко распространён лазерный кератомилёз — хирургическое исправление рефракционных свойств роговицы путём испарения тонкого слоя её ткани в нужных местах, рассчитанных специальной программой (эта операция также известна под аббревиатурой LASIK).

Широкое применение эксимерные лазеры нашли в микроэлектронике, причём здесь их начали использовать задолго до первого медицинского патента, ещё в 1982 году. В частности, эксимерные лазеры используются в современных фотолитографических машинах для изготовления микроэлектронных чипов. Обычно это лазеры «криптон — фтор» и «аргон — фтор» с длинами волн 248 и 193 нанометра соответственно.

Многие слышали о законе Мура: «Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца». Этот закон был сформулирован в 1965 году, и уже довольно скоро он должен перестать действовать, поскольку бесконечное уменьшение физических объектов (транзисторов) невозможно. Именно эксимерные лазеры обеспечивали соблюдение этого закона последние 20 лет.

«Лазерная гонка» не прекращается и сегодня. Новые типы лазеров и их отдельных элементов (в частности, резонаторов) появляются ежегодно, причём нередко описания изобретений звучат более чем экзотично. Например, в 2016 году германо-шотландская исследовательская группа создала лазер на материале биологического происхождения — модифицированном зелёном флуоресцентном белке (eGFP), вырабатываемом некоторыми видами медуз. По своему типу он относится к поляритонным лазерам — специфической разновидности полупроводниковых устройств.

1 Статья поступила в редакцию в январе 1954 года и, надо сказать, попала в печать достаточно быстро. В советской системе, помимо профессионального научного рецензирования, статьи ещё до поступления в редакцию проходили «политическую» проверку у цепочки начальников (не всегда разбирающихся в теме) и «литовку», как тексты песен или литературные произведения. Это могло задержать публикацию материала на срок до нескольких лет.

2 Существует и ряд других критериев, по которым классифицируются лазеры: схемы энергетических уровней, тип накачки (электрический разряд, химическая реакция, электромагнитное излучение, в том числе излучение другого лазера), режим работы (непрерывный или импульсный), конструкция резонатора (однопроходные лазеры, резонаторы с плоскими, вогнутыми или выпуклыми зеркалами, кольцевые резонаторы). В этой главе я говорю только о классификации по типу активной среды.