Опасные связи

Задача

В последние десятилетия люди всё чаще сталкиваются с «новыми» инфекционными болезнями. Некоторые из них раньше вообще не регистрировались у людей. Другие обнаруживались, но очень редко и только в отдельных точках — а сейчас стали распространяться шире, охватывая новые территории и вызывая отдельные вспышки и даже настоящие эпидемии. Большинство таких болезней — зоонозы, то есть такие заболевания, которыми болеют не только люди, но и другие виды животных. Оказалось, что очень высокий процент «новых» болезней, которые передаются людям от диких животных, — это вирусные инфекции летучих мышей.

Почему именно летучие мыши — один из основных источников «новых» вирусных болезней человечества?

Подсказка 1

Подумайте, какими именно признаками летучие мыши отличаются от большинства других млекопитающих.

Подсказка 2

На самом деле в задаче два вопроса: почему вирусы часто передаются именно от летучих мышей и почему это стало чаще происходить в последние десятилетия.

Решение

Когда я начал думать над этой задачей и искать информацию, в какой-то момент я засомневался: а соответствует ли условие задачи действительности? Может быть, вовсе не летучие мыши — главный источник опасности? Просто летучие лисицы и другие крыланы — такие симпатичные, милые, и когда вдруг оказалось, что они — резервуар вирусов Эболы и атипичной пневмонии, об этом, ясное дело, стали много писать. Вот и создалось впечатление, что «часовню тоже они разрушили», а на самом деле такие случаи — капля в море, и основную опасность представляют домашние животные и их дикие родичи — копытные и хищники.

Вроде бы такой вывод косвенно следует и из некоторых научных работ — например, вот этой: S. Cleaveland et al., 2001. Diseases of humans and their domestic mammals:pathogen characteristics, host range and the risk of emergence. И все-таки, видимо, это не так: во многих других исследованиях подчеркивается, что летучие мыши не оклеветаны — они действительно представляют одну из главных опасностей как источник новых вирусных болезней.

С чем это может быть связано? Попробуем сначала рассуждать логически. Одна из первых идей решения, которая приходит в голову, — это эволюционная близость к человеку. От родичей часто приходится ждать неприятностей. Недаром человек получил возбудителей таких неприятных болезней, как СПИД и тропическая малярия, от шимпанзе и горилл. И еще не так давно летучие мыши считались близкими родственниками насекомоядных и приматов. Но современные молекулярные данные ставят на этой гипотезе крест. Наши близкие родственники — настоящие мыши и зайцы. А летучие мыши состоят с нами, приматами, в более отдаленном родстве. Они родственны нам примерно в той же степени, что и хищники с копытными.

Вторая идея — высокое видовое разнообразие летучих мышей. Мы редко осознаем, что это второй по числу видов отряд млекопитающих. Грубо говоря, примерно половина видов млекопитающих — это грызуны, а почти половина от оставшейся половины — рукокрылые. Неудивительно, что большую часть опасных вирусов можно получить от представителей этих двух отрядов.

Однако дело явно не только в видовом разнообразии. По числу известных «человекоопасных» вирусов грызуны на самом деле немного опережают рукокрылых — чего и следовало ожидать (см. A. D. Luis et al., 2013. A comparison of bats and rodents as reservoirs of zoonotic viruses: are bats special?). Но среднее число таких вирусов на один вид среди рукокрылых выше. На эту «овирусенность» у летучих мышей сильнее, чем у грызунов, в положительную сторону влияет симпатрия — число других видов на данной территории, а также положительно влияют низкое число детенышей в помёте, большое число помётов в году и высокая продолжительность жизни.

Остается только установить причинно-следственные связи между этими параметрами и вирусным разнообразием в пределах вида. Понятно, что искать их нужно в каких-то экологических особенностях летучих мышей по сравнению с обычными мышами. Тут, конечно, сразу вспоминается полет — но о нем чуть позже. Кроме полета, есть и другие отличия, не столь очевидные. Одно из них — очень широкий круг пищевых объектов.

С человеком тут, конечно, никому не сравниться — даже всем летучим мышам вместе взятым. Человек — настоящий Робин-Бобин, готовый съесть «И корову, и быка, и кривого мясника»; и отчасти именно поэтому он болеет столь разнообразными инфекциями и инвазиями. Но и летучие мыши не сильно от него отстали. Разные их виды питаются не только насекомыми, фруктами, цветками и их нектаром, но и представителями всех классов позвоночных — рыбами, лягушками, ящерицами, птицами и млекопитающими, включая других летучих мышей! А некоторые виды питаются исключительно кровью птиц или млекопитающих. Ну, про этих-то мышей-вампиров давно было известно, что они активно участвуют в распространении вируса бешенства.

Что касается других, не менее кровожадных мышей-охотников, — менее ясно, насколько часто они получают вирусов от своих жертв. Зато хорошо известно, что человек и в этом случае платит дорогую цену за свою всеядность. В некоторых районах люди охотно едят летучих мышей (например, в разных районах Ганы в этом признавались 30–80% опрошенных). А при контакте с их мясом, похоже, ничего не стоит заполучить смертоносный вирус Эбола или Марбург. (Тут, правда, летучие мыши не выпадают из общего ряда — грызунов наверняка едят не менее охотно.)

Еще одна особенность летучих мышей — их склонность образовывать крупные (в том числе многовидовые) скопления на дневках или на зимовках. В пещерах, где ночуют сотни тысяч и миллионы особей, где скапливается их помет и моча, условия для циркуляции вирусов и других патогенов идеальные. Можно предполагать, что среди этих сотен тысяч найдутся устойчивые даже к самому крутому новому возбудителю, и он сможет легко распространиться на другие, соседние популяции.

Несомненно, свою лепту может вносить и полет. Благодаря полету рукокрылые могут легче и чаще вторгаться во владения человека — прилетать кормиться в манговые сады, поселяться на чердаках или просто ловить насекомых над огородом. А помет и моча летучих мышей, падая с неба, могут с большей вероятностью загрязнить пищу людей и домашних животных. Некоторые рукокрылые мигрируют на сотни и тысячи километров. Значит, они могут переносить вирусов туда, где местное население с ними никогда не сталкивалось и почти наверняка будет высоко восприимчиво к болезни. Благодаря полету мыши распространены на Земле почти столь же широко, как люди, — а значит, могут цеплять и разносить возбудителей всех континентов и любых природных зон.

Исследования последних лет показали, что этим дело не ограничивается. Сверхопасными источниками новых вирусов делают летучих мышей и некоторые физиологические особенности, связанные с полетом, и даже особенности их генома (см. Послесловие).

Теперь — о том, почему рукокрылые стали чаще передавать опасных вирусов человеку в последнее время. Одна из причин, несомненно, состоит в том, что рукокрылых как вирусоносителей стали чаще «выводить на чистую воду». Вирус Эбола был описан 70 лет назад, а летучих мышей (да и то не со стопроцентной уверенностью) заклеймили как главный его резервуар только в последние годы. Тут сыграли свою роль и более широкие исследования, и более современные методы. Например, кроме выявления в крови диких животных антител к вирусу теперь можно с помощью ПЦР выявлять вирусную ДНК или РНК.

Но есть и другая, не менее важная причина. Людей становится всё больше — особенно в Африке и Южной Азии, где многочисленны и разнообразны летучие мыши. И всё чаще люди уничтожают природные экосистемы, заменяя их своими полями, садами и плантациями масличных пальм. Естественно, в этих условиях дикие животные вынуждены осваивать новые местообитания — агроценозы. Здесь они чаще сталкиваются с домашними животными и людьми, и у вирусов многократно повышаются шансы «перепрыгнуть» на новых хозяев.

Послесловие

В той или иной степени вся наша логика подтверждается многочисленными статьями, которые нет смысла перечислять в популярной заметке. Но есть идеи, которые придумать сложно. Они связаны с некоторыми последствиями адаптации к полету и с особенностями иммунной системы рукокрылых.

Про полет есть две нетривиальные идеи. Одна заключается в том, что во время полета мыши очень сильно греются — до 40°C. С одной стороны, многие вирусы могут при такой температур дохнуть, и общая вирусная нагрузка снижается. Это одно из возможных объяснений того, почему сами рукокрылые адаптированы к сосуществованию с многочисленными вирусами. С другой стороны, для нас более важно, что выжившие вирусы рукокрылых преадаптированы к температуре человеческого тела при лихорадке — и поэтому наши попытки их «сжечь» своим жаром обречены на провал.

Более сложная идея про связь полета со способностью рукокрылых сожительствовать с вирусами — высокий уровень оксидативного стресса и повреждений ДНК в клетках летучих мышей. Одна из идей ученых — что кусочки поврежденной ДНК у летучих мышей чаще оказываются там, где не надо, — в цитоплазме. То есть там же, где вирусная ДНК. В результате сильного положительного отбора у них изменился белок, обнаруживающий такую ДНК и запускающий продукцию интерферонов (см. K. Zimmer, 2018. Why Bats Make Such Good Viral Hosts). Причем изменился вроде бы в «худшую сторону»: продукция интерферонов в клетках рукокрылых понижена по сравнению с обычными мышами!

Но правило «слишком много хорошо тоже нехорошо» особенно применимо к иммунной защите. Пониженный уровень воспаления может отчасти объяснять и высокую продолжительность жизни рукокрылых, слабую их подверженность раку и способность адаптироваться к вирусным инфекциям. Похожие результаты получены после недавней полной расшифровки генома нильского крылана (см. K. C. O’Connor, 2018. Bats are «blind» to the deadly effects of viruses). Оказалось, что у него сильно обогащен репертуар генов, связанных с иммунной защитой. Среди них — гены главного комплекса гистосовместимости, рецепторы NK-клеток, гены интерферонов и др. И вроде бы их анализ говорит в пользу идеи, что воспалительные реакции должны у рукокрылых протекать в более мягкой форме. Похоже, летучие мыши научились в ходе эволюции сдерживать чрезмерное размножение своих вирусов, в то же время не сильно перенапрягаясь.

Так что же получается: летучие мыши — супергерои, настоящие Бэтмены? Как бы не так, «на всякого мудреца довольно простоты». «Синдром белого носа» (White-nose syndrome) — вот что губит рукокрылых! Эта грибковая инфекция вызвала настоящую катастрофу во многих популяциях рукокрылых Северной Америки. Этот пример показывает, что найдется патоген, способный взломать любую иммунную защиту. Кроме того, он подтверждает легкость распространения эпизоотий среди рукокрылых.

В общем, летучих мышей нужно скорее спасать, чем уничтожать (рис. 1).

Понятно, что люди не могут отказаться от сельского хозяйства. Но и от полного уничтожения дикой природы человечество вряд ли выиграет. А от полного уничтожения летучих мышей пострадали бы и дикая природа, и сельское хозяйство — кое-где они играют достаточно важную роль в качестве опылителей, разносчиков семян и потребителей «вредных» насекомых. Выход — внимательнее относиться к рукокрылым и пытаться обеспечить их «мирное сосуществование» с людьми (см. World's largest ecological study aims to make palm oil wildlife-friendly).

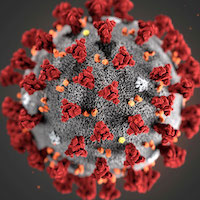

Читатель может спросить: «А о каких конкретно вирусах идет речь в условии нашей задачи? Огласите, пожалуйста, весь список». Это уже упоминавшиеся вирусы бешенства, Эбола (Африка) и Марбург (родина — Северная Африка?). Роль летучих мышей как их главного резервуара можно считать доказанной на 99%. В список входят также такие опасные вирусы, как вирус Нипах (Юго-Восточная Азия), вирус Хендра — Hendra henipavirus (Австралия), вирус атипичной пневмонии — SARS-CoV (Китай), вирус MERS — MERS-CoV (Ближний Восток). Но это только доказанные случаи. Что касается полного списка — он наверняка намного шире, и его планируется «огласить» в течение ближайшего десятилетия (см. ниже).

Еще не так давно в книге «Ружья, микробы и сталь» Джаред Даймонд мог утверждать, что чуть ли не всех своих микробов люди получили от одомашненных животных: малярию — от кур, туберкулез — от коров и т. п. Даже тогда это было некоторой «подгонкой под ответ». А молекулярные методы и вовсе положили этим фантазиям конец. Своих малярийных паразитов человек и в Африке, и в Азии получил от обезьян, а ближайшим родичем человеческих микобактерий — возбудителей туберкулеза — оказались микобактерии каких-то там африканских песчанок (и похоже, что коровы «заразились» туберкулезом от людей, а не наоборот).

В некоторых случаях, правда, от диких животных заражаются домашние (или полудомашние), а уж потом — человек. Так, скорее всего, было с вирусом атипичной пневмонии — SARS (см. Tracking SARS back to its source). От летучих мышей, в популяциях которых обнаружено высокое разнообразие коронавирусов, один из штаммов получили циветы, или виверры (вполне себе дикие животные, но в Южном Китае их разводят на фермах, а потом едят — опять эта прожорливость!). А тем же штаммом (без его дальнейших эволюционных изменений) от цивет заразились люди — так что могли бы заразиться и в дикой природе.

Похожим образом может обстоять дело с гриппом. Птичий грипп может превратиться в свиной, а потом — в человеческий в результате немногих мутаций. Но можно заразиться опасным штаммом и непосредственно от диких птиц. Вирус Нипах обычно передается от крыланов домашним свиньям, а потом — человеку (рис. 2).

Рис. 2. Вирус Нипах передается от фруктоядных рукокрылых — летучих лисиц — домашним свиньям. Рисунок с сайта parasiteecology.wordpress.com

И опять-таки, можно заразиться и непосредственно от крылана, если съесть надкушенный им плод.

Конечно, среди людей или домашних животных в ходе эволюции вполне могут возникнуть новые опасные штаммы вирусов. Но главная опасность новых пандемий, похоже, все-таки таится в дикой природе.

А с SARS нам, можно сказать, повезло. Когда заболели несколько десятков человек на циветовых фермах в Китае, на это никто не обратил особого внимания. Дальше по «счастливой случайности» доктор, лечивший пациентов с SARS и успевший заразиться, прилетел в гостиницу в Гонконг, перезаразил весь этаж, и оттуда постояльцы быстренько разнесли вирус по всему свету. Итог — примерно 8000 заболевших и 800 умерших.

Связано было такое развитие событий, в частности, с тем, что китайские власти не удосужились вовремя проинформировать ВОЗ о вспышке непонятной инфекции. Человечество заплатило за это малой кровью, и многие журналисты стали писать о напрасной и даже искусственно раздутой панике. Паника была вовсе не напрасной, учитывая, что от болезни до сих пор — спустя 15 лет — нет ни лекарств, ни вакцины, а смертность примерно 10%. Как и во многих других ситуациях, такие вспышки «легче предотвратить, чем лечить». И случай с атипичной пневмонией заставил задуматься о более совершенной системе оповещения о грозящих пандемиях (как с цунами — пока гром не грянет, мужик не перекрестится). А еще лучше было бы научиться предсказывать опасность пандемий. Но возможно ли это в принципе?

Когда-то на «Элементах» была новость В океане обнаружены сотни тысяч новых видов вирусов. А сколько неизвестных науке вирусов на суше? По одной из грубых оценок (основанных на подробном изучении гигантской летучей лисицы), только в млекопитающих могут жить около 300 000 видов (см. S. J. Anthony et al., 2013. A Strategy To Estimate Unknown Viral Diversity in Mammals, Ed Yong, 2013. How Many Mammalian Viruses?). Эти цифры биологов разочаровали. На виром (совокупность вирусов) летучей лисицы удалось потратить 1,2 млн долларов; значит, по той же среднепотолочной оценке, всего на каталогизацию всех вирусов млекопитающих понадобится 1,5 млрд долларов. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Цифра, конечно, совершенно несерьезная, если сравнить ее с ущербом от пандемий. Даже короткая и относительно успешно ликвидированная вспышка SARS обошлась в 16 млрд долларов.

Недавно запущенный проект Global Virome Project дает более «оптимистичные» оценки. Проект исходит из того, что неизвестных видов вирусов птиц и млекопитающих порядка полутора миллионов (см. Учёные планируют описать 1,6 млн вирусов). Сколько из них могут вызвать заболевания человека, пока никто точно не знает. По некоторым оценкам — чуть ли не половина, то есть около 700 000. В ближайшие десять лет предполагается всех их выявить, описать их круг хозяев и географическое распространение. (Пока вроде бы получается, что в целом наиболее опасный регион — Юго-Восточная Азия, а главная опасность от летучих мышей, по данным разных исследований, исходит то ли из Африки, то ли из Южной Америки). После этого появится надежда предсказывать появление новых вирусных инфекций в популяциях людей. А значит, удастся быстрее выявлять их и пресекать на корню дальнейшее распространение. Может быть, и впрямь нынешнее поколение людей будет жить в мире без пандемий, как обещают нам некоторые броские заголовки.

(Про подходы к предсказанию и предупреждению пандемий зоонозов можно прочитать в обзорной статье S. S. Morse et al., 2012. Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis.)

Коронавирус SARS-CoV-2

-

27.12.2023Бедность и неравенство снижали устойчивость стран к пандемии коронавирусаМихаил Гопко • Новости науки

27.12.2023Бедность и неравенство снижали устойчивость стран к пандемии коронавирусаМихаил Гопко • Новости науки -

26.05.2020Внутриклеточный театр боевых действийЮрий Гольцев • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(302), 2020

26.05.2020Внутриклеточный театр боевых действийЮрий Гольцев • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(302), 2020 -

15.05.2020Корона вирусаГалина Клинк • Картинки дня

15.05.2020Корона вирусаГалина Клинк • Картинки дня -

05.03.2020Коронавирус-2019: что это такое и как не заболетьАнна (Анча) Баранова • Видеотека

05.03.2020Коронавирус-2019: что это такое и как не заболетьАнна (Анча) Баранова • Видеотека -

08.04.2019Опасные связиСергей Глаголев • Задачи

08.04.2019Опасные связиСергей Глаголев • Задачи

Рис. 1. С точки зрения летучих мышей, в появлении новых инфекций виноваты люди. Рисунок с сайта greenhumour.com