Мухи-журчалки точно скопировали осиную окраску уже в олигоцене

Ученые из Карлова университета обнаружили в отложениях раннего олигоцена Чехии муху-журчалку, которая несла на брюшке рисунок из сдвоенных темных полос, аккуратно повторяющий окраску ос-веспид, найденных в тех же слоях. Такая точная бейтсовская мимикрия характерна для многих ныне живущих журчалок — она защищает их от воробьинообразных птиц. В олигоцене состав насекомоядных птиц в Европе был иным, но, судя по найденной мухе, их можно было обманывать тем же способом, что и современных скворцов и синиц. Впрочем, высокореалистичная осиная мимикрия могла понадобиться олигоценовой журчалке, чтобы не стать добычей самих ос — ведь осы тоже охотятся на мух и имеют хорошее зрение, и, следовательно, чтобы ввести их в заблуждение, нужна не менее правдоподобная имитация.

Чтобы отпугнуть злоумышленников, можно повесить в подъезде камеру наблюдения, — но тогда придется платить за ее подключение и обслуживание. А можно вместо настоящей камеры разместить ее муляж — он стоит в разы дешевле, но при этом обладает почти таким же отпугивающим эффектом. Насекомые за многие миллионы лет до человека освоили подобный обман. Зачем обзаводиться жалом и тратить ресурсы на выработку яда, если можно притвориться тем видом, у которого это все уже есть?

Такое притворство биологи называют бейтсовской мимикрией — в честь натуралиста Генри Бейтса. Этот ученый путешествовал вместе с Альфредом Уоллесом по дождевым тропическим лесам Амазонки и заметил, что рядом с ядовитыми бабочками-геликонидами (сейчас их относят к семейству нимфалид) порхают безобидные белянки, точно так же окрашенные в яркие черно-оранжевые цвета (H. W. Bates, 1862. Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley. Lepidoptera: Heliconidæ). Бейтс предположил, что белянки подделываются под геликонид, чтобы сбить с толку хищников, и с тех пор эту гипотезу многократно подтверждали экспериментально.

Рис 2. Слева — тропические бабочки-белянки Dismorphia, справа — ядовитые бабочки-нимфалиды Mechanitis, которым они подражают. Фото с сайта flickr.com

В качестве объекта для подражания могут выступать самые разные опасные и несъедобные виды, но чаще всего насекомые подделываются под общественных перепончатокрылых — муравьев, ос и пчел. Легко понять, почему это происходит. Во-первых, муравьи и осы хорошо умеют за себя постоять, а во-вторых, их много — а это значит, что птицы и другие естественные враги насекомых хорошо с ними знакомы и будут обходить стороной тех, кто на них похож.

Первые насекомые, «косплеящие» общественных перепончатокрылых, появились еще в меловом периоде. Так, в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет находят алиеноптер (это родня тараканов) с муравьиными очертаниями тела. Правда, муравьев тогда было еще мало — судя по находкам в том же бирмите, они составляли всего 1–2% от всех насекомых. Для сравнения, в миоценовом доминиканском янтаре, образовавшемся 15–20 млн лет назад, на муравьев приходится уже 30% насекомых. А если вы отправитесь в современный перуанский лес и соберете всех насекомых, которые ползают в кронах деревьев, то муравьями из них окажутся уже две трети. Меловым муравьям было так же далеко до этих численных показателей, как прибалтийским странам — до России, но уже тогда они представляли собой грозную силу, иначе никто бы не стал себя за них выдавать (C. Luo et al., 2022. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous–Eocene Alienopteridae: A critical review)

Рис. 3. А, В, D — муравьинообразные нимфы алиеноптер и муравьи (C, E) из вымершего подсемейства Sphecomyrminae, которым они, вероятно, подражали. Все эти насекомые были найдены в бирманском янтаре. Длина масштабного отрезка — 1 мм. Изображение из статьи C. Luo et al., 2022. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous–Eocene Alienopteridae: A critical review

Осиная мимикрия в мелу тоже встречалась: некоторые мухи-нектарофаги из вымершего семейства джангсольвид несли на брюшке рисунок из темных и светлых пятен, напоминающий окраску современных антофильных мух-журчалок (Syrphidae), известных своим подражанием осам. «Полосатые» джангсольвиды найдены в бирмите и в нижнемеловых отложениях Южной Кореи возрастом около 110 млн лет (см. Древняя муха, притворявшаяся осой). Правда, не факт, что они подражали именно общественным осам-веспидам. Такие осы относятся к подсемействам Polistinae и Vespinae, но в меловом периоде их представители не обнаружены. В позднем мелу находили только окаменевшие гнезда, предположительно построенные кем-то из них. Так что вполне возможно, что джангсольвиды мимикрировали под каких-то одиночных жалящих перепончатокрылых.

Рис. 4. Муха-джангсольвида Buccinatormyia gangnami с осиной окраской из раннего мела Южной Кореи. Фото автора

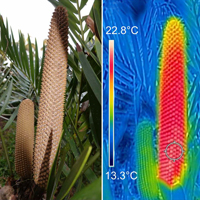

Древнейшие общественные осы-веспиды обнаружены в палеоцене Франции, их возраст составляет около 60 млн лет. С этого момента «полосатики» среди мух встречаются более регулярно. Особенно часто примеры осиной мимикрии попадаются среди ископаемых мух-журчалок, которые пришли на смену джангсольвидам как раз в начале кайнозоя. Но первые осоподобные журчалки, которых находят в эоцене, относились к мимикрии довольно «халтурно». Они довольствовались тем, что размещали на каждом брюшном тергите (так называют спинную половинку сегмента) всего по одной темной полоске.

У журчалок в брюшке имеется лишь три крупных тергита — поэтому если каждый из них будет нести по темной полоске, то и полосок тоже получится всего три. А вот у ос-веспид в брюшке насчитывается шесть хорошо заметных тергитов — и темных полосок у них, соответственно, шесть. Так что у «халтурных» журчалок-подражателей полосок в 2 раза меньше, чем у их модельных объектов — перепутать таких мух с осами может только весьма невнимательный хищник. Но журчалки демонстрируют и более точную мимикрию, когда муха несет на тергите не одну, а две темных полоски, разделенных желтым участком. Тогда у журчалки появляется уже шесть темных полосок, и спутать ее с осой становится легче.

Рис. 5. Муха-журчалка Spilomyia kvaceki из раннего олигоцена Чехии. A, B — отпечаток и противоотпечаток, C, E — прорисовка тела и крыла, D — крыло крупным планом. Рисунок из обсуждаемой статьи

Авторы новой статьи обнаружили в отложениях раннего олигоцена Чехии древнейший пример такой точной мимикрии — 1,5-сантиметровую муху-журчалку, принадлежащую к ныне живущему роду Spilomyia. Экземпляр отнесли к новому виду, который назвали Spilomyia kvaceki, в честь известного чешского палеоботаника Златко Квачека (Zlatko Kvaček). На брюшке у этой мухи, жившей примерно 33 млн лет назад, расположены три широкие темные полосы, «разрезанные» светлыми вклинениями на две части, соединенные тонкой перемычкой. Ученые считают, что она подражала вымершей осе Palaeovespa, близкой к Vespinae и, скорее всего, социальной. Отпечатки двух особей Palaeovespa были найдены в том же слое, что и муха-журчалка S. kvaceki.

Ради кого же затеивался весь этот маскарад? В наши дни осиная мимикрия журчалок адресована в основном воробьинообразным птицам. Но в раннем олигоцене в Европе эта продвинутая и самая многочисленная группа современных пернатых, появившаяся в Южном полушарии, только начала заселять северные широты. Экологические ниши, которые в наши дни в Евразии занимают воробьинообразные, в то время были заполнены другими группами насекомоядных птиц, такими как стрижеобразные и примитивная клада Coraciimorphae, которая включает птиц-мышей, трогонов и дятлообразных.

Но, несмотря на другой состав орнитофауны, олигоценовые журчалки с той же аккуратностью копировали осиный рисунок, что и их современные родичи. Получается, точная мимикрия — это универсальный рецепт выживания, годный на все времена. Из экспериментов известно, что число полосок — это один из наиболее важных признаков, на которые птицы обращают внимание, когда им надо отличить съедобную муху от несъедобной осы (R. Bain et al., 2007. The key mimetic features of hoverflies through avian eyes). Видимо, в олигоцене у птиц механизмы распознавания работали похожим образом.

Рис. 6. Филогения и ископаемые находки мух-журчалок, общественных ос-веспид (подсемейства Polistinae и Vespinae), воробьинообразных (Passeriformes) и птиц из клады Coraciimorphae, которые были главными насекомоядными пернатыми на территории Европы до распространения воробьинообразных. Красной пунктирной линией показано время существования мухи-журчалки Spilomyia kvaceki, древнейшего примера точной осиной мимикрии. Рисунок из обсуждаемой статьи

Другой важный осиный признак, на который ориентируются птицы, — это длина антенн. У веспид они длинные, а у мух — короткие. Но некоторые журчалки нашли выход из положения — они вытягивают передние ноги и размахивают ими перед головой, имитируя осиные антенны. Этим занимаются как раз современные представители рода Spilomyia, к которому относится олигоценовая журчалка. Но конечности у нее не сохранились, так что было ли ей свойственно подобное поведение — неизвестно.

Другие журчалки еще умеют дергать брюшком, подражая движениям, которые оса совершает при попытке ужалить. У некоторых видов затемнен передний край крыла, что создает иллюзию, будто оно продольно сложено, как у ос-веспид в состоянии покоя. Особо продвинутые журчалки сузили сегменты у основания брюшка, имитируя осиную талию (см. Осиная мимикрия). Вполне возможно, что эти асы мимикрии тоже пытаются одурачить птиц — но нельзя исключать, что они обманывают самих ос. Ведь мухи — это излюбленная добыча веспид, которой они выкармливают своих личинок. Но есть предположение, что журчалок, замаскированных под ос, осы не трогают, принимая их за своих сородичей (M. Boppre et al., 2016. A hypothesis to explain accuracy of wasp resemblances).

У ос хорошее зрение — они даже членов своей семьи различают по пятнышкам на голове (это нужно, чтобы понять, кто есть кто в социальной иерархии и случайно не проявить агрессию к более высокоранговой особи; E. Tibbetts, 2002. Visual signals of individual identity in the wasp Polistes fuscatus). Таких экспертов по визуальной идентификации просто так не перехитришь — нужно точно воспроизвести все полоски на брюшке, чтобы проницательная оса увидела в тебе, жалкой мушке, своего собрата, и пролетела мимо. Так что появление аккуратной осиной мимикрии у олигоценовой мухи могло быть связано не только с птицами — жаль, что авторы статьи не обсуждают этот сценарий.

Источник: Klára Daňková, Jiří Hadrava, Jakub Straka, Michael Mikát, Alice Exnerová, Pavel Hulva, Valentin Nidergas, Martina Pecharová, André Nel, Jakub Prokop. Highly accurate Batesian mimicry of wasps dates back to the Early Oligocene and was driven by non-passerine birds // Current Biology. 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2025.02.069.

Александр Храмов

-

"Да, — соглашался Клоп, — муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет совести".

-

.... Потому-то у клопов и нет совести"

Прекрасная цитата! Откуда это?

Но вообще-то совести нет у клопов потому, что они не кооперативные животные.-

Эх, молодежь, молодежь... Классику советской литературы не читаете! Ищите и обрящете. ))

Журчалки и осы тоже не кооперативные животные, но наличие у них сходных функциональных окрасок есть. Причем образовались они у них двумя различными путями.

Неисповедимы пути возникновения приспособительных механизмов...

-

-

-

Это оживляж, на "Элементах" страсть как боятся показаться уныло научными. Предпочитают пудрить мозги читателям... ))

-

Ну «пудрить», это уж слишком. Не надо людей обижать. Элементы это лучшее, что есть в рунете!

Кто, кого и зачем имитирует это конечно интересно, но это логично и понятно. Но вот как, в результате абсолютно случайных мутаций им это удалось и сколько времени на это ушло? И окраска, и форма тела, и имитация длинных антенн, т. е. отбор и по поведенческим реакциям. Вроде головой все понимаешь, но все равно это кажется чудом. И это еще не самые красочные примеры мимикрии.

-

Уважаемый автор даже в заголовке не закавычил слово «скопировали».И правильно сделал. Вспомните фразы типа "Солнце взошло". Вы же не требуете закавычить "взошло" на том основании, что иначе может сложиться впечатление, что у солнца есть по крайне мере одна нога.

Из статьи действительно складывается впечатление, что мухи могли собраться и принять коллективное решение,Такое впечатление может сложиться только у полного идиота,

к коим вы явно не относитесь. Ну или девственно читый разум Юрочки Федорова может такое ляпнуть, но и это не про вас.

Шесть полосок, они их считают!

Эвклиды и Пифагоры!

Интересно, олигоценные воробьи уже умели считать до шести, или это только современные, прошедшие школы жизни, егэ эволюции и университеты выживания?

Это я потому спрашиваю, что сам даже не думал никогда считать эти полоски - просто не ем ос, да и все тут. Одного быстротечного знакомства в детстве хватило, чтоб впоследствии, не приглядываясь к деталям - споро увеличивать дистанцию, если замечу любое желто-полосатое ж-ж-ж-ж...

И ничего, обхожусь. То есть, мною доказано: до шести можно и не считать!

А у математики, оказывается - мощные и глубокие корни. В воробьях.

-

Глубина корней знаний впечатляет! )) Любопытно, естественный отбор хотя бы иногда приводит к большему числу отличительных признаков у "имитаторов" или всегда к равному или меньшему числу таковых?

-

это Вы намекаете на чувство вкуса у г-жи Природы?

Согласен: любой перебор - безвкусица. Но для прихожан в храме Эволюции не кощунственен ли вопрос о чувстве меры Самой Эволюции?

Взываем к Вам, уважаемый Александр!-

Зря я чувство меры приписал отбору! На первом же рисунке видно. что никакой эстетики у эволюции и в помине нету: у Spilomyia kvaceki зрительно 7 (!) желтых полосок (две, правда, разомкнутые), тогда, когда у Palaeovespa, найденной в тех же слоях, что и S. kvaceki, явных всего 4 плюс две жалкие точки на первом сегменте и махонькое желтое v на хвостике. Тут журчалки "с перепугу" "перестарались" и даже как бы предвидели дальнейшее развитие этого признака у предмета копирования!.. ))

-

Протестую, разве это перепуг? Это - цивилизационная норма, когда ученик превосходит учителя. Встав, типа, на плечи прежних великанов. Представляете, что натворили бы при таком прогрессе ученики Праксителя и Микелянжело?

Что нужно, чтоб превзойти Мону Лизу? Стать учеником её автора!

Вот и осы так. А сначала журчалки. А перед тем опять осы. Так они в веках развивали полосатость. Пред лицом тогдашних воробьёв-математиков.

Ясно же, что воробьи не сразу научились считать до шести.

Процесс шёл так:

У мух одна полоска.

Осы выдали на гора две.

Воробьи освоили счёт до двух и стали отделять мух от ос.

Мухи сделали три полосы, превзойдя воробьиный интеллект. В результате воробьи временно посрамлены и различать мух и ос не могут.

Но самые умные осваивают счёт до трех и их продвинутый мозг закрепляется эволюцией - т. к. умные сыты мухами и не покусаны осами.

Но мухи снова вырываются вперед - четыре полосы и воробьи их теряют, досчитав до трех и отнеся их к осам.

И так далее - на сегодня уже освоен счёт до шести, но прогресс не остановить. Тысячелетия будут прибавляться полосы на насекомых и извилины у воробьёв. Пока воробьям не придётся освоить алгебру, а затем и вовсе создать калькуляторы, способные на основе ИИ моментально считать количество полос на брюшках ос и мух, а количества эти будут триллиардные. Зато и всего одной мухой можно будет насытить большую воробьиную семью - полосатое брюхо будет доставать до земли как бечевка воздушного змея. Тут остановится развитие воробьиного мозга, но это не остановит ос и мух.

И вскоре только непостижимое расширение пространства вселенной позволит осам и мухам помещаться на нашей планете. Только вот, боюсь, воробьёв от журчалкина вкуса тошнить уж начнёт. Сколько можно? Питание должно быть разнообразным!

-

-

-

Шесть полосок, они [воробьи] их считают!Уже не раз поражался убогости вашего воображения.

Вот и на этот раз. Не шесть, а намного больше. Вот представьте: воробей увидел сразу три осы. Он, натурально, начинает считать полоски: раз, два, ... пять, шесть, семь, ... семнадцать, восемнадцать. Далее он считает сколько насекомых. Ну, это проще: одна, две, три. Затем, он делит 18 на три и получает шесть. Ага, шесть полосок на одно насекомое - значит это оса.

Журчалки и осы подражали кому то вымершему?

Такая культурная традиция в генах.

-

Запросто!

Как не исключено и такое:

Первыми желтополосатость придумали журчалки, а осы лишь подражали им.

Тем и великолепна теория эволюции, что объясняет абсолютно всякое!-

а осы лишь подражали им.

Чтобы чаще погибать в клювах птиц?! Или из вредности, чтобы птички их чаще хватали и было кого жалить?-

Соображения могут быть разные.

Эстетическое, например. Или ген полосатости какой-то случайно подхватили.

а может быть жёлто-чёрное само по себе режет глаз. Оттого журчалок ели неохотно, и осам надоело, что в них клювами тычут, решили полосатостью оградить себя тоже.

Это ж эволюция! Кто ж Вам скажет ответ на Ваш вопрос? Её пути неисповедимы. -

-

-

Последние новости

Рис. 1. Вверху — схема окраски ос-веспид и мух-журчалок, чьи фотографии приведены внизу. A — муха-журчалка Spilomyia kvaceki из раннего олигоцена Чехии, древнейший пример точной осиной мимикрии, B — современная оса-веспида Vespula vulgaris, C — оса-веспида Palaeovespa, найденная в тех же слоях, что и S. kvaceki, D — муха-журчалка Asarkina quadrata из раннего эоцена Северной Америки, демонстрирующая неточную осиную мимикрию. Римскими цифрами обозначены тергиты брюшка. Рисунок из обсуждаемой статьи