Эволюция в теплой луже: найдены древнейшие предки наземных членистоногих

В журнале, посвященном наукам о Земле в азиатском регионе, опубликована работа российских палеонтологов Елены Наймарк (ПИН РАН) и Александра Сизова (ГИН РАН) о новых находках ископаемых в Иркутской области. Описанные ископаемые оказались самыми древними хелицеровыми (а точнее, Euchelicerata), известными на сегодняшний день. Ключевая особенность этого открытия в том, что в одном месте, которое, судя по всему, представляло собой небольшой водоем в приливной зоне, были найдены представители трех групп — Chasmataspidida, Synziphosurina и Euthycarcinoidea. Эти находки помогли увидеть, как в конце кембрия, 490 млн лет назад, хелицеровые и предки многоножек начинали выдвигаться на сушу.

Наземные членистоногие включают насекомых вместе с многоножками, а также хелицеровых. И те, и другие ведут свой род от морских предков. Морское прошлое хелицеровых очевидно, если вспомнить о пикногонидах (морских пауках) и мечехвостах. Пикногониды как были, так и остались морскими, а мечехвосты — представители отряда или подкласса Xiphosura — обитают в шельфовых зонах моря, хотя их вымершие родственники населяли не только моря, но и пресные озера. Кроме этих групп к хелицеровым относят множество вымерших форм, систематика которых спорна, так как они предъявляют палеонтологам ансамбль мозаично распределенных признаков (как обычно бывает в начальной букетной эволюции каждой крупной группы).

Одной из таких морфологически компактных, но не имеющих таксономической прописки групп хелицеровых являются хазматаспидиды (Chasmataspidida), другая морфологически очерченная, но сложная для систематики группа — это синзифозурины (Synziphosurina). И те, и другие обитали в мелких морских водоемах. Что же касается многоножек и насекомых, то к их предкам вполне уверенно относят вымерших эвтикарциноидов (Euthycarcinoidea), находки которых известны как в морских, так и в эстуарных осадках. Именно эти группы представляют интерес для специалистов, занимающихся вопросами освоения суши членистоногими, так как именно они являются сейчас самыми многочисленными животными суши — и по разнообразию, и по биомассе.

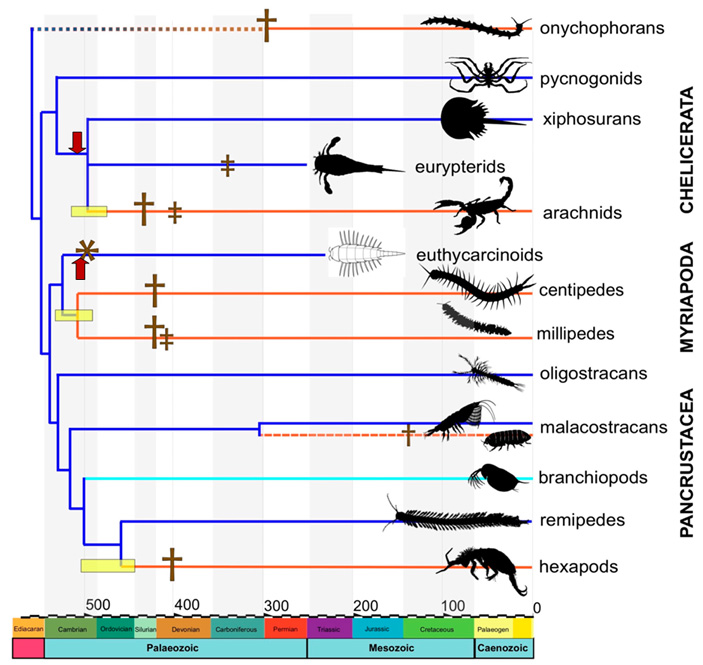

Когда и где членистоногие стали покидать море и осваивать сушу? Ископаемые остатки самых древних хелицеровых, исключая морских пауков (они объединяются в группу Euchelicerata), известны из ордовика (485–458 млн лет), а эвтикарциноиды — из позднего кембрия (около 490 млн лет, рис. 1). Хелицеровых находили в отложениях северной Америки, Канады и Марокко, а эвтикарциноидов — еще и в осадочных породах Аргентины. Специалисты, глядя на карты распределения их древнего разнообразия, предполагали, что эволюция хелицеровых стартовала в ордовике на морских шельфах американского континента, а эвтикарциноиды начали свою историю раньше, но, скорее всего, примерно в тех же акваториях.

В кембрийских и ордовикских отложениях на территории России хелицеровых и эвтикарциноидов не находили. Но теперь мы знаем, что они обитали и там. В местонахождении около деревни Кимильтей в Иркутской области впервые найдены представители сразу трех групп будущих покорителей суши: и хазматаспидиды, и синзифозурины, и эвтикарциноиды. Более того, если прежде они были известны по находкам с разных континентов и из разных эпох, то в Кимильтее они все собраны в одной ископаемой луже.

Эта находка была сделана благодаря наблюдательности и энтузиазму палеонтолога-любителя Александра Клепикова. В 2019 году он привез в Кимильтей группу специалистов, и не только показал местонахождение, которое он нашел еще подростком, но активно участвовал в непростом процессе сбора ископаемых. Нужно было выламывать ломом из вертикальной стенки огромные тяжелые плиты песчаника. Благодаря Александру девять плит оказались в Палеонтологическом институте РАН, и там их можно уже было всесторонне изучить.

Рис. 2. Ископаемые из местонахождения Кимильтей. Слева — представитель синзифозурин, в центре — эвтикарциноидов, справа — хазматаспидид. Длина масштабных отрезков — 5 мм. Фото из обсуждаемой статьи

Много усилий было уделено датированию слоев. И стратиграфия, и седиментология разреза, и радиоизотопное датирование цирконов говорили о позднекембрийском возрасте слоя с ископаемыми. Когда в одну точку сходятся результаты нескольких независимых групп данных, то их правдоподобность вызывает больше доверия. Если бы не это, то древних хелицеровых сочли бы скорее ордовикскими, признав возможность ошибки датирования. Но в этом случае все три метода указали на поздний кембрий, около 491 млн лет назад. Таким образом, Кимильтей дал самых древних хелицеровых, известных на текущий момент. При этом кимильтейские эвтикарциноиды, пусть и не самые древние, но тоже из самых ранних; они прекрасно дополняют коллекцию других известных позднекембрийских эвтикарциноидов.

Рис. 3. География и время древнейших находок предков наземных членистоногих: A — эвтикарциноиды, B — синзифозурины, C — хазматаспидиды. Красные кружочки — поздний кембрий, желтые квадраты и ромбик — ордовик, звездочка — местонахождение Кимильтей на Сибирской платформе. Цифрами обозначены: 1 — Mosineia macnaughtoni (Висконсин, США), 2 — Mictomerus melochevillensi (Канада), 3 — Apankura machu (Аргентина), 4 — Setapedites abundantis (Марокко), 5 — Hoplitaspis haiwathai (Мичиган, США), 6 — Chasmataspis laurencii (Теннесси, США), 7 — неописанная хазматаспидида из Марокко. Рисунок из обсуждаемой статьи

Новые находки помогли понять две важные детали в эволюции наземных членистоногих. Во-первых, очаг появления хелицеровых не обязательно связан с палеобассейнами американского континента, так как сибирские находки оказались древнее. Во-вторых, время появления хелицеровых по молекулярным данным определяется средним или поздним кембрием, тогда как прежние известные ископаемые датировались средним ордовиком. Поэтому кимильтейские находки отчасти закрывают 20-миллионолетнюю брешь между временем по молекулярным реконструкциям и ископаемыми находками (см. рис. 1).

Кроме того, важно, что их нашли вместе — в одном месте, в одном слое и на одной поверхности. Этот слой сформировался на берегу небольшой, очень мелководной лагуны или приливной лужи, края которой имеют даже признаки почвенных наслоений. Это означает, что разные членистоногие обитали в пересыхающих водоемах, в непосредственной близости от берега. В таких условиях естественно начать адаптироваться к амфибийному и затем наземному обитанию. Разные членистоногие пошли по этому адаптивному пути, выработав приспособления к дыханию воздухом, репродукции на суше, питанию в воздушной среде и движению утяжелившегося тела. Каждая группа нашла свой способ преодолеть эти морфологические задачи в соответствии со своими изначально приданными морфологическими возможностями. Однако их экологический старт был общим — теплая прибрежная лужа вблизи топкого берега.

Источник: Elena Naimark, Alexander Sizov. Three groups of arthropods (Chasmataspidida, Offacolidae (?), and Euthycarcinoidea) cohabited a tidal zone in the late Cambrian paleobasins (495–488 Ma) of Eastern Siberia // Journal of Asian Earth Sciences. 2025. DOI: 10.1016/j.jseaes.2025.106595.

Елена Наймарк

-

Жаль, исходная статья не в открытом доступе. В этой заметке всё слишком кратко и без деталей. Фото окаменелостей тут единственное и невысокого качества, без прорисовки, и честно говоря не понятно, по каким признакам определили и насколько подробно описали находки. Упоминаются 9 плит, а сколько на них отпечатков каждого представителя?

А вообще конечно ордовик, или тем более кембрий, это завораживает само по себе.-

https://link.springer.com/article/10.1134/S1028334X2360127X

Сохранность оставляет желать лучшего. Очень может быть, что здесь всего один-два вида членистоногих разной степени сохранности.-

В приведенной вами статье говорится, что в Иркутской области ранее уже имели место находки древних членистоногих.

"К сожалению, по нашим исследованиям, коллекции из указанных в указанных [таков машинный перевод] выше публикациях местонахождений, закрепленных за различными научными музеями, в настоящее время отсутствуют или утеряны. Поэтому повторное их изучение невозможно. Кроме того, в связи с реорганизацией научных геологических институтов неизвестно местонахождение полевых журналов, составленных в ходе экспедиций... В этих журналах зафиксированы находки необычных средне-позднекембрийских членистоногих. Мы предприняли попытку найти одно из таких местонахождений по указаниям в публикации В.С. Воропинова [ 1 ]. Однако все отмеченные в публикации ориентиры уже не существуют, и они отсутствуют также на старых топографических картах. Поэтому вероятность попадания в нужные точки старых экспедиций в настоящее время представляется ничтожно малой".

"Что имеем -- не храним, потерявши -- плачем". -

> Очень может быть, что здесь всего один-два вида членистоногих разной степени сохранности.

Имеете ввиду, что возможна неверная интерпретация, и найденные окаменелости относятся к одному виду, а не к трём? Если так, что часть выводов сильно преждевременна.

-

-

Но изоподы, точнее мокрицы Oniscidea, являются группой в процессе перехода на сушу. Некоторые лесные обитатели дышат жабрами Oniscus asellus а Porcellio scaber дополнительно обзавелся трахеями на жабрах. Размножение на суше наверное больше препятствие, чем дыхание, мокрицы живородящие. Трудно перебраться на сушу с планктонными личинками. К тому куча базальных отрядов живут на пляжах, зарываясь в песок.

Ремипедии по признакам очень уж примитивны, но как то не очень базальны, по отношению к более продвинутым группам ракообразных.

-

-

-

-

В террариуме (точнее прозрачном ящике для обуви) изоподы предпочитают разложение. Вплоть до постоявшего картона из под яиц и плесени на пластике. Даже несъедобные растения при порчи съедаются. Иногда правда разнообразив меню каннибализмом или кальцием.

И возможно устанавливает свой микробиом, так как геосмин от листвы быстро исчезает.

-

-

-

Да, тёплая лужа, вблизи море, хорошее место, где обитать.Обратите внимание, что эта лужа была на экваторе. Температура воды в лужах и даже лагунах близка к температуре воздуха - под 40 градусов. Низкое содержание кислорода, риск замора. Сильное испарение и как следствие высокая соленость, опреснение после дождей. Ограниченная кормовая база, скученность, каннибализм. Рано или поздно все умрут из-за высыхания. Адская жизнь и смерть.

-

Да, обиталище не простое, но приливы гарантированы. А корм накапливается у берега, правда, дурно пахнущий. Одна популяция ворон даже живут лишь на пляжах Балтики.

Вот некоторые рачки в процессе переселение на сушу, на балтике:

https://en.wikipedia.org/wiki/Talitrus_saltator и https://ru.wikipedia.org/wiki/Ligia Обе перекардиды, с выводковой камерой, и ещё зарываются. Крабы пошли на сушу, но далеко таки не ушли, планктонные личинки, приходится возвращаться.

Пересыхающие лужи как бы эволюционный тупик. Щитни и артемии в них благоденствуют, не меняясь аж с триасового периода. И разводят ради доисторического вида, продаются с картинками динозавров.

Последние новости

Рис. 1. Филогенетическая схема линий наземных членистоногих: реконструкции по молекулярным данным и ископаемые находки. Кресты — древнейшие ископаемые в каждой группе, двойные кресты — древнейшие признаки воздушного дыхания, звездочки — древнейшие следы движения по суше; желтые полосы — расчетное время появления наземных форм по молекулярным данным. Схема из статьи E. Tihelka et al., 2022. Was There a Cambrian Explosion on Land? The Case of Arthropod Terrestrialization. Красные стрелки указывают на новые данные по ископаемым Иркутской области. Заметим, что предложены альтернативные реконструкции линий «насекомых — многоножек — эвтикарциноидов»