Конкуренция усиливает влияние случайности на жизненный успех

Американские биологи провели эксперимент на мышах, целью которого была оценка влияния «случайности» или «везения» на развитие и жизненный успех особей. Сотню генетически идентичных двухнедельных мышат с вживленными под кожу метками поместили на огороженную лужайку с 16 уютными домиками, в каждом из которых находилась регулярно пополняемая кормушка. За перемещениями мышей следили при помощи системы радиочастотной индентификации (RFID) в течение 46 суток. Эксперимент показал, что между генетически идентичными мышами в таких условиях формируются устойчивые поведенческие различия. У самцов эти различия выражены сильнее, чем у самок, и быстрее усиливаются с возрастом. Предположительно это объясняется тем, что в условиях эксперимента самцы, в отличие от самок, активно конкурировали друг с другом за контроль над дефицитными ресурсами (домиками, кормушками, самками). В результате у самцов небольшие случайные различия, возникавшие в начале жизни, в дальнейшем нарастали, как снежный ком. То есть особи, которым поначалу повезло оказаться в более выигрышном положении, в дальнейшем усиливали свое преимущество, а неудачники оттеснялись все дальше на задворки социальной жизни. Это явление в социальных науках известно под названием «эффект Матфея». Результаты согласуются с популярной идеей о том, что различия в жизненном успехе нередко зависят не столько от способностей и заслуг индивида, сколько от слепого случая.

В научной литературе, как биологической, так и социологической, активно обсуждается идея о том, что различия между индивидами по степени жизненного успеха (будь то число оставленных потомков, социальный статус или богатство, если речь идет о людях) определяются не только (и даже не столько) генетическими особенностями индивида и какими-то фиксированными, измеряемыми параметрами среды, в которой присходило его развитие, но и тем, что в просторечии называют «везением», «удачей» (luck) или, чуть более наукообразно, «случайностью» (contingency). Имеются в виду разные непредсказуемые события и стечения обстоятельств, на которые нельзя повлиять и которые никак не зависят от способностей, талантов и заслуг индивида.

Например, можно представить себе двух абсолютно одинаковых хищников, отправившихся на охоту в одном и том же лесу и действующих по одному и тому же алгоритму. Первому повезло, он наткнулся на добычу и пообедал, а второй не наткнулся и остался голодным. Потом эти хищники встретились, подрались за лучший участок, и сытый прогнал голодного в менее благоприятное для охоты место. В результате «везунчик» в последующие дни будет лучше питаться, и его физическое превосходство над соперником будет расти. Этот простой пример иллюстрирует сразу два важных соображения. Во-первых, последствия случайного везения, поначалу незначительные, могут в дальнейшем нарастать, как снежный ком. В социологии это называют «эффектом Матфея» («имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет»). Во-вторых, ключевую роль в усилении этих последствий может играть конкуренция, в результате которой индивид получает тот или иной статус в иерархии и занимает ту или иную социальную нишу. В нашем примере важно, что хищники были территориальными и конкурировали за лучший участок. В противном случае начальное везение вряд ли привело бы к далеко идущим последствиям: просто в другой раз повезло бы второму хищнику, и эффекты случайностей сгладили бы друг друга.

В теории эти рассуждения выглядят правдоподобно, но без экспериментальных подтверждений их цена невелика. Однако экспериментально изучать влияние удачи на жизненный успех довольно трудно. Ведь для этого нужно не только проследить развитие признаков, связанных с успехом, в течение жизни особей, но и как-то выровнять генетику подопытных индивидов и условия среды, в которой они развиваются.

Именно это попытались сделать биологи из Корнеллского университета (США) в любопытном эксперименте на генетически идентичных мышах из стандартной лабораторной линии C57BL/6J, результаты которого опубликованы в журнале Science.

На экспериментальную площадку размером 15 на 38 метров с 16 комфортными мышиными домиками, в каждом из которых находилась неиссякающая кормушка (рис. 1), поместили 16 самок с выводками. Выводки различались по возрасту не более, чем на 48 часов. Средний возраст мышат в момент помещения на площадку составлял 14 суток. В общей сложности в выводках было 104 мышонка, из которых до зрелости дожили 90 (причины смерти остальных авторы не установили).

По мнению исследователей, условия на площадке были «экологически релевантными», то есть довольно-таки естественными для домовых мышей, и этим эксперимент выгодно отличается от прежних попыток такого рода, проводившихся в лаборатории.

За два дня до переселения на площадку, то есть примерно в 12-дневном возрасте, каждому мышонку вживили под кожу метку для радиочастотной идентификации (RFID). Эти метки и антенны, установленные в каждом домике, позволяли регистрировать перемещения животных между домиками. Наблюдения продолжались 46 суток. За это время мышата стали взрослыми, но еще не успели обзавестись собственным потомством.

Важно, что в подобных условиях, как было показано ранее, самцы активно конкурируют друг с другом за контроль над дефицитными ресурсами (домиками и находящимися в них самками и кормушками), в то время как самки перемещаются между домиками свободно и друг с другом практически не конкурируют. Поэтому можно было ожидать, что конкуренция будет усиливать случайные различия между самцами, но не между самками. Результаты подтвердили эти ожидания.

На основе данных RFID для каждого индивида каждую ночь отслеживали 17 показателей (поведенческих признаков), отражающих перемещения мышей и их социальные взаимоотношения. Примеры показателей: число домиков, посещенных за ночь (диапазон 0–16, среднее 6,0); число переходов из домика в домик (0–141, в среднем 16); число переходов из одной группы домиков (neighborhood на рис. 1) в другую (0–26, 2,9); число встреченных самцов (то есть самцов, с которыми данная особь находилась одновременно в одном домике или рядом с ним); число встреченных самок; доля времени, проведенного в одиночестве; доля времени, проведенного вместе хотя бы с одним представителем противоположного пола и т. д. (полный список показателей приведен в дополнительных материалах к статье).

Анализ собранных данных показал, что между генетически идентичными мышами в ходе эксперимента сформировались устойчивые поведенческие различия. Устойчивость проявляется в том, что по данным о поведении мыши в один период времени (например, в возрасте 20–30 дней), можно предсказать, как она будет вести себя в другой период, например, в 30–40 дней. Скажем, если она часто перебегала из домика в домик в 30-дневном возрасте, то, скорее всего, будет часто перебегать и в 40-дневном. Это справедливо для обоих полов и для всех 17 признаков, но в разной степени. Поведенческая индивидуальность особи не зависела от того, к какому из 16 выводков она принадлежала и в каком домике или группе домиков она жила в начале эксперимента. Это согласуется с идеей об изначально «случайной» природе поведенческих различий.

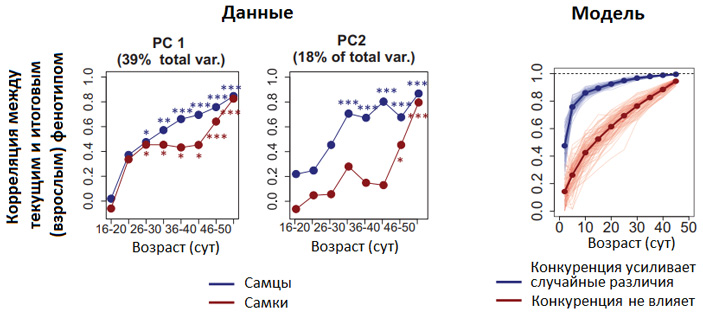

Сложная статистическая обработка данных позволила показать, что у самцов устойчивые поведенческие различия были выражены сильнее, чем у самок. Кроме того, поведенческая индивидуальность у самцов быстрее формировалась в ходе развития (рис. 2).

Рис. 2. Данные, показывающие, что у самцов поведенческая индивидуальность формируется раньше, чем у самок. В данном случае все рассматриваемые поведенческие признаки были сведены к двум главным компонентам, отражающим 57% общей изменчивости. Первая главная компонента (PC1) отражает в основном мобильность и исследовательское поведение животных, а вторая (PC2) — интенсивность социальных взаимодействий. Графики слева показывают, что поведение самцов в ходе их развития быстрее становится похожим на их итоговое, «взрослое» поведение, которое наблюдалось в конце эксперимента (когда мышам было 56–58 дней от роду). График справа — результат моделирования. В модели некий признак случайным образом меняется в ходе жизни индивида. При этом в одном случае (синие линии) особи конкурируют друг с другом, в конкуренции с большей вероятностью побеждает особь с более высоким значением признака, а победа способствует его дальнейшему росту. Таким образом, конкуренция создает положительную обратную связь, усиливая небольшие случайные различия между особями. Во втором случае (красные линии) конкуренция не влияет на развитие признака, и он меняется просто случайно. Авторы полагают, что первая ситуация соответствует тому, что набюдалось в ходе эксперимента у самцов, а вторая — у самок. Рисунок из обсуждаемой статьи

Эти результаты согласуются с идеей о том, что у самцов (но не у самок) случайные поведенческие различия, возникшие в начале жизни благодаря «везению», усиливались с возрастом из-за конкуренции. Например, кому-то из самцов в первые дни самостоятельной жизни (мыши этой линии обычно прекращают питаться материнским молоком в трехнедельном возрасте) случайно повезло захватить контроль над большим количеством домиков, он поверил в себя, лучше питался, испытывал меньше стресса и в результате действительно стал сильнее и конкурентоспособнее других самцов.

Для проверки идеи о том, что поведенческие различия между самцами связаны именно с конкуренцией, авторы рассмотрели динамику показателя, который они назвали «индексом успешности в конкуренции за ресурсы» (Resource Competition Score, RCS). Этот показатель вычислялся для каждого самца и для каждой ночи как сумма долей «мужских» RFID-индентификаций, относящися к данному самцу, во всех домиках, где он побывал. Например, если самец побывал в двух домиках, и в первом из них на его счет приходится 90% всех RFID-идентификаций самцов, а во втором — 40%, то RCS для данного самца в эту ночь будет равен 0,9 + 0,4 = 1,3. По мнению авторов, которое они обосновывают косвенными статистическими аргументами, RCS отражает именно доминантность самца, то есть его успешность в конкуренции с другими самцами (а, например, не склонность малодушно выискивать себе домики, где в данный момент нет других самцов). Для самок RCS вычислялся аналогичным образом по «женским» RFID-сигналам. Поскольку самки, по-видимому, не особо конкурировали друг с другом в ходе эксперимента, «женский» RCS вряд ли отражает их конкурентоспособность. Однако для обоих полов RCS, вероятно, отражает доступ к пище.

Анализ динамики RCS подтвердил предположения авторов. Оказалось, что у самцов различия по RCS, во-первых, больше, чем у самок, во-вторых, растут с возрастом, в то время как у самок эти различия с возрастом не увеличиваются. Иными словами, среди самцов постепенно выделяются доминантные особи, имеющие эксклюзивный доступ к ресурсам, а у самок ничего подобного не происходит. Кроме того, выяснилось, что у самцов начиная примерно с 25–30-дневного возраста RCS начинает положительно коррелировать с массой тела. Иными словами, самцы, которым повезло занять лидирущие позиции в социуме, быстрее набирали вес. Разница в весе между лидерами и отстающими продолжала увеличиваться с возрастом. У самок этого не наблюдалось: самки с высокими значениями RCS в течение всего эксперимента не превосходили по массе тела самок с низкими значениями данного показателя.

Таким образом, результаты согласуются с идеей о том, что случайные различия, возникающие в начале жизни благодаря слепому везению, в дальнейшем могут усиливаться под влиянием конкуренции, выводя индивидов на самоподдерживающиеся, расходящиеся траектории развития.

Авторы отмечают, что в других экспериментальных условиях самки мышей тоже могли бы конкурировать друг с другом, и тогда у них, наверное, тоже наблюдалось бы «автокаталитическое» нарастание различий с возрастом.

Исследование подкрепляет модную ныне идею о том, что жизненный успех индивидов может во многом объясняться не их личными качествами, талантами и заслугами, а слепым везением. Это несколько подрывает устоявшиеся идеи о преимуществах меритократии (в социальных науках) и о всесилии полового отбора (в эволюционной биологии). Ведь если фенотипическая изменчивость в значительной степени определяется случайностью, а не генетическими различиями между индивидами, эффективность отбора будет ниже. Авторы даже предполагают, что это может быть одним из объяснений пресловутого «парадокса токовища» (lek paradox), который заключается в том, что даже сильный половой отбор не может убрать из генофонда всю изменчивость по генам, влияющим на сексуально привлекательные признаки, и сделать всех индивидов одинаково неотразимыми (см. Привередливость самок дрозофил помогает очищать генофонд от мутационного груза, «Элементы», 29.05.2018).

В больших популяциях на длительных временных интервалах эффекты везения должны усредняться и нивелировать друг друга, а гены, повышающие дарвиновскую приспособленность (включая успешность в конкуренции за половых партнеров), все равно будут закрепляться под действием отбора. Однако после того, как они закрепятся, вся оставшаяся фенотипическая изменчивость по признакам, влияющим на приспособленность, будет зависеть от удачи, а не от генов. В этом случае отбор окончательно утратит эффективность.

В заключение замечу, что статья оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, результаты интересны и заставляют задуматься о важных теоретических вопросах. С другой, экспериментальные работы, публикуемые в журналах уровня Science, обычно выглядят весомее. В данном случае мы имеем единичный (без повторностей) эксперимент, проводившийся на сотне мышей в течение двух месяцев. Собранные данные (RFID-идентификации) позволяют оценивать поведенческие признаки и конкурентоспособность индивидов лишь косвенно, при помощи изощренной статистики. Мышам не дали даже произвести собственное потомство, что позволило бы посмотреть, каким образом выявленные поведенческие особенности транслируются в репродуктивный успех. Есть и мелкие неряшливости вроде приведенной в дополнительных материалах фотографии экспериментальной площадки, которая на самом деле показывает не ту площадку, которая использовалась в эксперименте, а какую-то другую (рис. 1). Имеющиеся в статье рассуждения о социальных науках и «эффекте Матфея» подразумевают, что у людей всё может быть так же, как у мышей в эксперименте, хотя основания для такого допущения в статье не обсуждаются. В сочетании с модностью и даже, осмелюсь сказать, идеологической нагруженностью главной идеи («неравенство идет не от талантов и заслуг, а от слепой удачи»), всё это, на мой взгляд, несколько снижает убедительность выводов исследования.

Источник: Matthew N. Zipple, Daniel Chang Kuo, Xinmiao Meng, Tess M. Reichard, Kwynn Guess, Caleb C. Vogt, Andrew H. Moeller, Michael J. Sheehan. Competitive social feedback amplifies the role of early life contingency in male mice // Science. 2025. DOI: 10.1126/science.adq0579.

-

У мышей должны быть абсолютно одинаковые межнейронные связи, микрофлора кишечника, иннервация органов, все показатели крови и т.д., о чем авторы "скромно" умалчивают. И лишь тогда можно говорить об полной идентичности мышей и об одинаковости влияния на них случайности.

-

Дети миллиардеров очень часто становятся миллиардерами. Тут вполне вероятно влияние микрофлоры кишечника. Ну а что ещё?

-

В СССР дети генсеков не становились генсеками, микрофлора кишечника не та, а вот в Северной Корее - та!

Кстати с микрофлорой уже разобрались - https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44321-024-00179-y

там индолов не хватает.-

Мне сайт подал статью.

Natural variations of adolescent neurogenesis and anxiety predict the hierarchical status of adult inbred mice.

https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44319-025-00367-y

Experimentally reducing neurogenesis prior to the stabilization of social hierarchy in group-housed adolescent males increases the probability of mice to become dominant and increases anxiety. Finally, when innate dominance is assessed in socially isolated and anxiety-matched animals, mice with impaired neurogenesis display a dominant status toward strangers.

Накормили мышей ингибитором нейрогенеза и мыши стали доминировать.

Но

In humans, a number of psychopathologies are linked to disruptions in social hierarchy: externalizing disorders like mania-proneness and narcissistic traits are associated with increased dominance behavior, while anxiety and depression associate with subordination and submissiveness (Neumann et al, 2010; Tang-Smith et al, 2015). In mice, dominant individuals display increased anxiety-related behavior and depressive-like symptoms as compared to subordinates.

У мышей доминировали депрессивные индивидумы. А у людей - маниакальные, депрессивные же подчинялись.

-

-

d(успех[i])/dt = F(успех[i]) + ε

где ε - марковский процесс

для этого как раз нужно чтобы успешность мышей была неодинакова и в популяции и во времени. Возможно будет наблюдаться аналогия с урной Пойа.

устоявшиеся идеи о преимуществах меритократииПредставляется книжка в однотонной обложке

"Использование мечты идиота в рекламе и политическом дискурсе."

***

Следует добавить что вывод очевидно соответствует историям успеха фирм и разных изобретателей, достаточно информации есть в Википедии.

Я не смог себя заставить продвинуться дальше вот этого:

However, this effect only occurred in male mice, who compete for resources, whereas it was not seen in females, who do not.- что-то припозднились со своей повесточкой... Слишком инерционные. Всё. Поезд ушёл. Тренд уже сменился. Аутодафе!

Простейшее предположение -- это структура мозга. Она не определяется генами и не определяется внешними факторами -- она формируется случайно. То есть, это внутренний фактор, который мог определять "таланты" мыши и влиять на её "положение в обществе" и который не учтён.

Можно выдвинуть контр-гипотезу: мышиное общество устроено полностью справедливо и каждая мышь занимает в нём положение, обусловленное её врождёнными талантами. Таланты врождённые, но не обусловлены генетически.

-

вы отрицаете ситуацию воспетую еще в Советских песнях:

Когда страна быть прикажет героем,

У нас героем становится любой.

https://www.youtube.com/watch?v=FWz-7rHy6wE

Есть только одна вакансия лидера социума, которую может занять любая кухарка, если она окажется в нужное время в нужном месте.-

Все-таки Троцкий приписал Ильичу немного другую мысль: «Важнейшую задачу диктатуры Ленин видел в демократизации управления: „каждая кухарка должна научиться управлять государством“». Он явно не учел того, что у обученных кухарок, которым не хватит места за рычагами власти, начнется фрустрация... ))

-

При престолонаследие конкуренция минимальная. При поздних Романовых всё было четко прописано, кому достанется трон. А вот когда все равны и каждый может стать лидером, то борьба жесточайшая (с троцкистами).

В Турции сыновья Султана должны были перебить один другого, и тогда самый большой паук воцарился в троне.-

Оленям во время гона совсем не обязательно друг друга убивать, да и на демократических выборах тоже, также как и при престолонаследии.

Более совершенные общественные институты позволяют бескровно выбрать лидера.

Это как с вирусами - сначала летальность высокая, а потом вирус эволюционирует и возникает устойчивый симбиоз.-

Испанке статистически долгосрочно не выгодно все перебить.

Удивительно вот что, все хорошие арабские страны - монархии, Эмираты. Ещё неплохи некоторые военные диктатуры, типа Египет. А с арабской демократии вышел только терроризм. Радует, что хоть у них ещё хуже;)-

А с арабской демократии вышел только терроризм. Радует, что хоть у них ещё хуже;)

Где вы увидели арабскую демократию? Партия БААС — баасизм, представляющая собой синтез арабского социализма и панарабизма. Также как нацизм это синтез национализма и социализма.Удивительно вот что, все хорошие арабские страны - монархии

Экономическая слабость заставляет их лизать пятки США, поэтому и "хорошие".

-

-

-

-

-

-

-

https://www.researchgate.net/publication/242419331_Epistemol

ogy_Without_a_Knowing_Subject

Знание не обязательно должно иметь знающего субъекта . Оно существует в книгах, мозгах, компьютерах, но также в социальных организациях, традициях и нашем геноме: по сути, это информация, воплощенная в различных физических субстратах, которая оказалась устойчивой к фальсификации, что напоминает дарвиновскую эволюцию.

Воля так же может быть коллективной! В данном случае коллектив "со знанием дела" выбирает себе вожака, который на начальном этапе был не лучше и не уже остальных претендентов.-

В подавляющем большинстве случаев вожак хуже остальных претендентов и потому никогда не выбирается случайным образом...

-

ОК, поскольку случайность можно трактовать как отсутствие знание об исходе события, выражусь точнее - вожак выбирается непредсказуемым для "большинства" способом, в демократии путем выбора "большинства" избирателей.

То-есть большинство людей в отдельности не знают, что хочет большинство людей в совокупности, так же видимо и мышей.

Это подчеркивает, что есть некий коллективный разум, который у мышей эволюционировал в условиях отличных от выше описанного эксперимента, а у людей по большей части в условиях каменного века - вот так и живет.-

Да. Но в суверенных демократиях у вожака всегда есть возможность подкорректировать результаты "выборов". Бывает, что корпорация приближенных вожака делает это в автоматическом режиме, в расчете на его благосклонное согласие...

-

Да. Но в суверенных демократиях у вожака всегда есть возможность подкорректировать результаты "выборов".

Естественно, потому что предполагаемый результат выборов не осознан индивидом, это волеизъявление общества в целом.-

Тут есть какое то таинство. Система работает. Например, партийные спонсоры хорошо знают экономику.

Я, так скажем, перепиливался с Голландией. Так вот, гуляя по берегу видела, что избирательная урна плавала в море.

Да и я читал, что в США поставили существующую систему с выборщиками, потому, что можно украсть выборы в одном штате, но не во всей стране.

https://www.conservapedia.com/Electoral_College

Там ещё представлены все слои населения

https://www.conservapedia.com/Essay:Electoral_College

Впрочем, в конституциональных монархиях то же неплохо живут.-

украсть выборы

Само словосочетание является бессмысленным, примерно как "вооружит нейтрино". Кража - тайное хищение чужого имущества. Давайте начнем с того, а кому в США принадлежать выборы и кто их украл тайно и под покровом ночи?

Желательно сослаться на какие-то законодательные акты, в которых должно быть написано, владельцем выборов является ....Да и я читал, что в США поставили существующую систему с выборщиками, потому, что можно украсть выборы в одном штате, но не во всей стране.

Куда поставили, на Попа как в том анекдоте?Впрочем, в конституциональных монархиях

Конституционных монархиях

-

-

Какие же вы с Наукообразом недогадливые.

Перевод на русский:Я, так скажем, перепиСЫвался с ГолландКОй. Так вот, гуляя по берегу (она) видела, что избирательная урна плавала в море.

Про кражу выборов.

Тут надо понимать, что америка это не совок. Голоса тут продаются и покупаются. Для этого есть даже специально обученные люди — лоббисты. Поэтому голоса имеют реальную цену, выражаемую в долларах. А что бы иметь шанс выиграть выборы надо заплатить много денег.

При этом всегда найдутся желающие получить нечто ценное, не заплатив (т.е. без сделки). Если присвоение ценностей происходит скрытно, то это не грабеж и не разбой, а кража.-

Для этого есть даже специально обученные люди — лоббисты.

Слышали звон да не знали где он! Лоббисты официально покупают голоса только законодателей, остальное все ваши фантазии и незнание американской избирательной системы.

Покупать результаты тайного голосования это "сильный ход", потому что я возьму деньги, а голосовать буду все равно за другого.-

я возьму деньги, а голосовать буду все равно за другого

Никто не удивится, поскольку двоемыслие стало основой совка. Но это не критично. Большинство американцев ценят щедрость и благотворительность.-

Никто не удивится, поскольку двоемыслие стало основой совка.

Это называется облапошить простака из совка.Большинство американцев ценят щедрость и благотворительность.

Но русских проще облапошить, например обещали коммунизм в следующем поколении и облапошили, обещали не поднимать пенсионный возраст и снова облапошили, постоянно лапошат с переводом денег на "защищенный счет".

даже президенту России приходится давать поручение №6

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/76233

В современной Америке я не замечал, чтобы Трамп занимался такими мелочами - с Гренландией разобраться, понятное дело, а голосовать за невыгодного для себя президента за 15 рублей это не благотворительность же - умные люди так не делают!-

Большинство американцев ценят щедрость и благотворительность.

Но русских проще облапошить,

Не проще и не сложней. Везде своя специфика.

«Но притворитесь! Этот взгляд Всё может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» (ц)голосовать за невыгодного для себя президента за 15 рублей это не благотворительность же - умные люди так не делают!

Согласен, это не благотворительность, а издевательство. Нафиг нужен такой скупердяй! 1500 $ будет достаточно?-

1500 $ будет достаточно?

1500 $ ежемесячно каждому гражданину в виде снижения налогов, удвоение ВВП и не повышение пенсионного возраста , будет достаточно, но это уже предвыборные обещания!

Скупердяй с 1500 $ не нужен! Если разделить эту сумму на 48 месяцев президентского срока, по получится ~30$ в месяц - сумма не имеющая значения для подавляющего большинства избирателей США, однако в России найдется немало нищебродов, готовых продаться.-

Если все всё покупают, в итоге вырисовывается общие интересы.

Там вся суть, что в американской системе заложено, что люди бывают плохими. И всё плохое было ограниченно, например, теми же выборщиками. А у нас думали, что все и всё прекрасно.-

"Конфликт взглядов" Томаса Соуэлла.

Если вы придерживаетесь Constrained Visions, вы считаете, что люди изначально порочны, эгоцентричны, иррациональны и склонны к насилию, а само наличие неравенства не является доказательством несправедливости, если вы придерживаетесь Unconstrained Visions, вы считаете, что люди изначально хороши, а любые недостатки в поведении можно отнести только к социальной обусловленности.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Можно предложить генетически обусловленный механизм к появлению разных рангов. Иначе все будут только альфа самцами. Не знаю, как у мышей, но у людей, если все будут олигархами, некто не будет трудится и система рухнет.

Последние новости

Рис. 1. Дизайн экспериментальной площадки. На огороженной лужайке (A) разместили 16 одинаковых домиков (Resource Zones) четырьмя группами (Neighborhoods) по четыре домика в каждой (B). Справа (C) показано внутреннее устройство домика. В каждом домике была автоматическая кормушка (Food), гнездовая камера (Nest Box) и антенна радиочастотной идентификации, регистрировавшая каждую проходящую мимо нее мышь (RFID Antenna Position). У домика был единственный вход, он же выход, представлявший собой неширокую пластиковую трубку (Entrance/Exit Tube). Это облегчало «оборону» домика от непрошеных гостей. Авторы поясняют, что дизайн площадки, показанный на фотографии A, отличается от того, который реально использовался в эксперименте (он показан на рисунке B). Почему для статьи в Science нельзя было сфотографировать ту площадку, которая на самом деле использовалась в исследовании, авторы не поясняют. Иллюстрация из дополнительных материалов к обсуждаемой статье