Моллюски используют волоконную оптику, чтобы обеспечить светом своих симбионтов

У двустворчатых моллюсков рода Corculum есть фотосинтезирующие симбионты — одноклеточные водоросли, живущие в мягких тканях моллюска под раковиной. В раковине есть прозрачные окошки, через которые проникает необходимый симбионтам свет. Как выяснилось, эти окошки представляют собой волоконно-оптические кабели, сделанные из длинных и очень тонких кристаллов арагонита, ориентированных перпендикулярно поверхности раковины. Это первый известный случай использования оптоволоконных кабелей живыми организмами. Арагонитовые световоды не только проводят свет, но и способны проецировать изображения с высоким разрешением, хотя едва ли это зачем-то нужно моллюску или его симбионтам. Волоконная оптика моллюска хорошо пропускает световые волны, пригодные для фотосинтеза, но задерживает большую часть потенциально вредного ультрафиолетового излучения. На некоторых раковинах под оптоволоконными окошками есть также арагонитовые линзы, позволяющие свету глубже проникать в населенные симбионтами ткани моллюска.

Представители многих групп животных живут в симбиозе с фотосинтезирующими организмами, такими как цианобактерии и одноклеточные водоросли. Примеры фотосимбиозов известны у губок, книдарий, плоских червей, асцидий, моллюсков и даже некоторых позвоночных (см. J. M. Clavijo et al., 2018. Polymorphic adaptations in metazoans to establish and maintain photosymbioses).

Двустворчатые моллюски часто вступают с одноклеточными водорослями в оппортунистические (необязательные) симбиотические отношения. Однако облигатный, то есть обязательный фотосимбиоз развился у них, насколько известно, только дважды, причем оба раза — у представителей семейства Cardiidae (сердцевидок). Первый случай — гигантские двустворки из подсемейства Tridacninae (см. картинку дня Разноцветные тридакны). Второй случай, менее известный, но не менее интересный — асимметричная двустворка Corculum cardissa и несколько близких видов из подсемейства Fraginae (рис. 1). По-английски этих моллюсков называют heart cockles, а по-русски — «разбитое сердце». Эти небольшие (размером всего в несколько сантиметров) моллюски встречаются в теплых морях на глубине от 0,5 до 10 м. В их мягких тканях живут симбиотические динофлагелляты Symbiodinium corculorum.

Одна из задач, которую должно решать каждое животное, зависящее от фотосинтезирующих симбионтов, состоит в обеспечении их достаточным количеством света. Симбионты двустворок живут в мантии, жабрах и других частях моллюска, отгороженных от света раковиной. Двустворки строят раковины из двух форм карбоната кальция — кальцита и арагонита в разных комбинациях. Кристаллическая структура раковин отличается разнообразием и сложностью. Как правило, свет плохо проходит сквозь раковину, хотя есть впечатляющие исключения (см. Placuna placenta).

Тридакны и разбитое сердце решают задачу освещения симбионтов по-разному. Крупные тридакны просто приоткрывают свои могучие створки, чтобы свет мог проникнуть в населенные симбионтами ткани. Маленькое разбитое сердце избавлено от такой необходимости благодаря многочисленным мелким окошкам (участкам повышенной прозрачности) на верхней стороне раковины (рис. 2).

Рис. 2. Верхняя сторона раковин Corculum lorenzi (a) и Corculum cardissa (b–d) при обычном освещении и при освещении изнутри. Видны «окошки» — области повышенной прозрачности, образующие на раковине разнообразные узоры. Изображение из обсуждаемой статьи

Группа американских биологов решила разобраться в устройстве этих окошек. Для начала исследователи измерили прозрачность верхней и нижней стороны раковины для света с разной длиной волны. Оказалось, что верхняя сторона, благодаря окошкам, неплохо пропускает фотосинтетически активное излучение (с длиной волны от 400 до 700 нм), но задерживает большую часть потенциально вредного ультрафиолетового (300–400 нм). Нижняя сторона раковины, лишенная окошек, малопрозрачна как для ультрафиолета, так и для видимого света. Это согласуется с гипотезой о том, что окошки — адаптация, позволяющая обеспечить симбионтов светом для фотосинтеза и одновременно защитить их от вредного ультрафиолета.

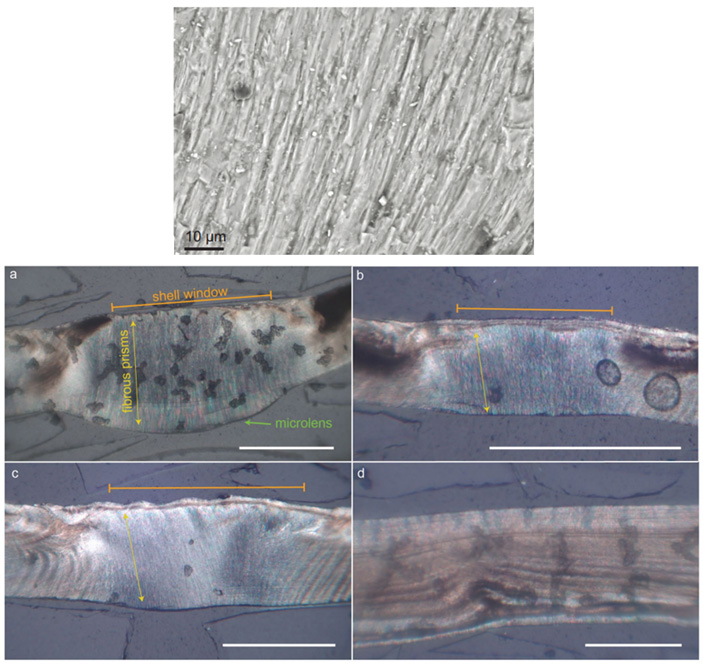

Кристаллическая структура окошек оказалась крайне необычной (рис. 3). Окошки, как выяснилось, состоят из множества очень тонких (толщиной около 1 мкм) и длинных кристаллов арагонита, ориентированных параллельно друг другу и перпендикулярно поверхности раковины. Эти кристаллы работают как оптические волокна, переносящие свет благодаря полному внутреннему отражению. Каждое окошко фактически представляет собой волоконно-оптический кабель.

Рис. 3. Структура светопроводящих окошек. Вверху — фрагмент поперечного скола окошка при большом увеличении (длина масштабного отрезка — 10 мкм). Видны тонкие, длинные кристаллы арагонита, работающие как оптические волокна. Внизу — поперечные срезы раковин при меньшем увеличении (длина масштабных отрезков — 0,5 мм). Срезы a–c проходят через окошки (они отмечены оранжевыми отрезками); видны арагонитовые волокна, перпендикулярные поверхности раковины (желтые стрелки). d — срез участка раковины без окошек. Изображение из обсуждаемой статьи и дополнительных материалов к ней

Как и положено световодам, окошки не просто проводят свет, но и проецируют изображения, причем довольно качественно — с разрешением 100 линий на миллиметр (рис. 4). Маловероятно, что это зачем-то нужно моллюскам или их симбионтам, но все-таки в будущем стоит проверить, нет ли у разбитого сердца каких-нибудь фоторецепторов, ассоциированных с окошками.

Рис. 4. Окошки в раковине разбитого сердца проецируют изображения. В данном случае фрагмент раковины положили под микроскоп на предметный столик с линейкой. На левой фотографии микроскоп сфокусирован на линейке, а на правой — на ее изображении, спроецировавшемся на верхнюю поверхность раковины. Фото из обсуждаемой статьи

Кроме того, на некоторых раковинах под оптоволоконными окошками имеются арагонитовые выпуклости, похожие на линзы (рис. 3, а). Исследователи предполагают, что это действительно конденсирующие линзы, помогающие свету глубже проникнуть в нашпигованные симбионтами ткани моллюска. Правда, пока не понятно, почему эти линзы есть только у некоторых, но не у всех раковин Corculum.

Авторы подчеркивают, что окошки в раковинах разбитого сердца — это пока единственный пример оптоволоконного кабеля в живой природе. Возможно, этот способ сделать прозрачной раковину из карбоната кальция редко используется эволюцией, потому что он снижает прочность раковины. Тем более, что существуют и другие способы, как показывает пример упомянутой выше «стеклянной устрицы» Placuna placenta. Ее прозрачные створки, использовавшиеся когда-то вместо стекла, сделаны не из волокон, перпендикулярных поверхности, а из пластинок, ориентированных параллельно поверхности. Такое инженерное решение позволяет сделать раковину из карбоната кальция прозрачной без серьезного ущерба для прочности. Однако эволюция — слепой часовщик, не способный ничего просчитать наперед, и хватающийся, как правило, не за оптимальное решение, а за первое подвернувшееся.

Источник: Dakota E. McCoy, Dale H. Burns, Elissa Klopfer, Liam K. Herndon, Babatunde Ogunlade, Jennifer A. Dionne & Sönke Johnsen. Heart cockle shells transmit sunlight to photosymbiotic algae using bundled fiber optic cables and condensing lenses // Nature Communications. 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-53110-x.

-

Эволюция -- это твердый троечник, практически всегда удовлетворяющийся удовлетворительным результатом. Процент совершенных организмов в природе не превышает доли отличников в неполной средней школе.

-

Отличник - плохо для эволюции, как раз из-за совершенства. Всё совершенное слишком приспособленно к конкретным условиям, следовательно негибкое. Из отличников выходят прекрасные исполнители, но к творчеству они мало способны. А эволюции творчество очень нужно.

-

А эволюции творчество очень нужно.

Вы еще заявите. что у эволюции есть какие-то цели, к которым она стремится... )) Обожествите её!-

Творческий подход отличается от автоматического большей сложностью, использованием большего числа параметров. Поскольку эволюция живых организмов весьма сложный процесс, то он не менее творческий, чем, скажем, процесс изобретения летательных аппаратов человеком. Кстати, летательные аппараты, созданные биологической эволюцией пока что совершеннее тех, что создала эволюция технологическая (т.е. с участием человека).

-

Творческий подход отличается от автоматического большей сложностью, использованием большего числа параметров. Поскольку эволюция живых организмов весьма сложный процесс, то он не менее творческий, чем, скажем, процесс изобретения летательных аппаратов человеком.

Это типичная ошибка подмены понятий. Творческий процесс есть целенаправленное осознанное действие. Как правило он связан с редукцией вариантов, с упрощением. Типичный пример -- стихосложение. Никакая эволюция не способна дать на выходе ни единой рифмованной строфы, а вот неопределенно избыточные тексты в виде ДНК и РНК она порождает запросто.

Кстати, за каких-то 150 лет осознанной деятельности человек создал гораздо более разнообразные летательные аппараты, чем природа за сотню миллионов лет. При этом на сегодня достигнута их аварийность меньшая, чем смертность от несчастных случаев и болезней среди летающих животных.-

Путаете человека с человечеством. Человек не создал ничего. Самый гениальный из людей взял то, что уже имелось, внёс изменения или скомпоновал имеющиеся части и создал нечто новое. Но гораздо чаще параллельно то же самое делало множество людей.

И всё-таки не стоит сравнивать аппараты, произведенные технологической эволюцией, с продуктами эволюции биологической. Самолёт, конечно, летает быстро, но по сложности на многие многие порядки уступает птице. Каждая клетка птицы (а их у последней триллионы) - сложнейший аппарат, какого людям создать пока что не удалось. И эти аппараты действую слажено. И сохраняются на планете миллионы лет.-

Самолёт, конечно, летает быстро, но по сложности на многие многие порядки уступает птице. Каждая клетка птицы (а их у последней триллионы) - сложнейший аппарат, какого людям создать пока что не удалось. И эти аппараты действую слажено. И сохраняются на планете миллионы лет.

Вы плохо знакомы с действительностью. Человек сумел искусственно вывести такие порода птиц и других животных, количество яиц и надои молока с которых существенно превосходят все что могла создать эта тупая эволюция за миллиарды лет.

Синтетическая клетка уже создана давно!

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_laboratorium-

Человек перераспределил энергию генов на продуктивность. Да, продуктивность возросла сильно по сравнению с дикими видами. Но от этого пострадала иммунная система. Поэтому сх животных и пичкают антибиотиками и гормонами.

Эволюция в отличие от людей не тупая. Те животные, которых считают совершенными - это животные совершенны только в данный конкретный момент эволюции. Они передают свои гены следующим поколения, чтобы они выживать в новых экологических условиях. -

искусственно

В естественных науках нет таких понятий.

В частности, в биологии на деле нет никакого искусственного отбора, а есть только лишь КОЭВОЛЮЦИЯ разумного вида с его расширенным фенотипом, именуемым цивилизацией, и его симбионтов.Синтетическая клетка уже создана давно!

Не дезинформируйте читателей. Это вполне себе естественная клетка, у которой её геном заменили на синтетический аналог, собранный из коротких фрагментов также при помощи инструментов естественного-биогенного происхождения (ферментов лигаз и т.п.).

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_laboratorium

Цельносинтетическим путём, без задействования биогенных же инструментов не созданы даже отдельные мало-мальски сложные биомолекулы - белки-ферменты с субъединицей длиной хотя бы от 610 аминокислотных звеньев: https://en.wikipedia.org/wiki/Klenow_fragment

А минимальная свобожноживущая клетка содержит разновидностей таких молекул - сотни.

-

-

-

-

Творческий процесс есть целенаправленное осознанное действие

Это устаревшее определение, пришедшее из эпохи до компьютеров и ИИ. Вы прекрасно понимаете, что ИИ уже сейчас сочиняет прекрасные стихи. Так же, как когда-то считали шахматы высокоинтеллектуальной и творческой игрой, пока чемпиона мира не обыграл компьютер. Творчество - один из алгоритмов создания нового контента. Другой алгоритм - создание нового контента по шаблону, с заменами. Творчество использует больше параметров и даёт больше свободы, чем создание по шаблону. Ну и что? Архимед был вероятно очень творческий человек, но что-то ему не удалось построить Боинг 747 или хотя бы часы Ролекс. Всё это эволюционировало точно так же, как и живые организмы. И пока что последние несравненно круче.-

ИИ уже сейчас сочиняет прекрасные стихи.

Это смотря на чей вкус. На мой взгляд, даже Асадов писал стишки лучше вашего ИИ, хотя это и была (с моей точки зрения) пошлятина.

Кстати, компьютер не обыграл, а пересчитал чемпиона мира, что, согласитесь, большая разница.

И без Архимеда никакого Боинга бы не получилось...

В общем, компьютер не переведет Фауста на русский язык лучше Холодковского, пока какой-нибудь гениальный программист и одновременно лингвист, философ и просто талантливый поэт не придумает соответствующий алгоритм. И это не будет эволюцией, а революцией...-

Кстати, компьютер не обыграл, а пересчитал чемпиона мира, что, согласитесь, большая разница.

Пересчитал только ДипБлю Каспарова в конце прошлого века. А вот нейросети предыдущего десятилетия - уже нет. И сами чемпионы мира уже полностью признали фундаментальное превосходство ИИ - и в го и в шахматах.-

А вот нейросети предыдущего десятилетия - уже нет.

Хикару Накамура переиграл нейросеть на раз-два, поставив мат 5-ю слонами, а нейросет тупа просчиталась...

https://www.youtube.com/watch?v=mO1BbTOhDZQ

Красивая победа человека над арифмометром.-

Хикару Накамура переиграл нейросеть на раз-два, поставив мат 5-ю слонами, а нейросет тупа просчиталась...

в 2008 году. На календарь давно смотрели?-

Пересчитал только ДипБлю Каспарова в конце прошлого века.

в 2008 году. На календарь давно смотрели?

А ну если 2008г это конец прошлого века, тогда у вас какой-то "особенный" календарь!-

Причём тут конец прошлого века? Вы отвечали на цитату, где написано про предыдущее десятилетие.

Rybka, которую переиграл указанный ВАми Накамура в 2008 году - программа классическая, а не нейросеть, а значит её он таки "пересчитал".

Тогда как нейросети "просчитаться" не могут в принципе, ибо не считают строго, а основаны на нечёткой логике.

Хотя что касается шахмат, то ещё до нейросетей (Alpha, Leela и т.п.) вполне классические, "считающие" программы одолели всех чемпионов мира - как раз вскоре после Рыбки и Накамуры (Stockfish, Komodo, Houdini).

С Го такой фокус не прошёл. Поэтому Го, в отличие от шахмат, всяко лучше характеризует именно интеллект, а не способность к механической бухгалтерской калькуляции ходов.

-

-

-

-

-

-

-

Вы прекрасно понимаете, что ИИ уже сейчас сочиняет прекрасные стихи.

Можете привести мне этих прекрасных стихов? Скорее всего вам медведь на ухо наступил.

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно - колокольчик фарфоровый в желтом Китае.

На пагоде пестрой висит и приветно звенит,

В эмалевом небе дразня журавлиные стаи...

А кроткая девушка в платье из желтых шелков,

Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,

С поджатыми ножками смотрит без мысли, без слов,

Внимательно слушает легкие, легкие звоны.

что там ИИ может ответить?

Вам точно медведь на ухо наступил, потому что ничего полифонического уровня канона Пахельбеля ИИ сочинить не смог.

https://www.youtube.com/watch?v=9nX_ReyaetE

-

-

-

целенаправленное осознанное

В современных естественных науках нет таких терминов.Никакая эволюция не способна дать на выходе ни единой рифмованной строфы

Машинная (т.е. вторичная) - уже смогла по сути:

https://www.nature.com/articles/s41598-024-76900-1

>При этом на сегодня достигнута их аварийность меньшая, чем смертность от несчастных случаев и болезней среди летающих животных.

В пересчёте на лётные часы можно числовые данные привести? Причём смертность у летающих животных брать исключительно в полёте или же учитывать все дефекты самолётов, приводящие к их нелетаемости, включая появляющиеся и выявляемые на земле.

Атаки хищников приравнивать только к боевым потерям.-

В пересчёте на лётные часы можно числовые данные привести?

Качественные оценки куда точнее количественных, а они свидетельствуют, что доживают до репродуктивного возраста и, тем более, до смерти от старости весьма незначительное число птичек.

Кстати, недавно в городских порталах был опубликован набор стихотворных текстов, сочиненных людьми и машинами. Мне удалось в нем (несмотря на весьма скромную начитанность) безошибочно отделить козлищ от агнцев, ориентируясь лишь на эмоциональное качество стишков... ))-

Качественные оценки куда точнее количественных

Ага - ведь "электрическая лампочка горит от 120 кирпичей в гастрономе на ул. Герцена".

В области же естественых наук и практики принято ровно обратное: "Нет расчёта - нет идеи!"

Ну и этот ответ следует понимать так, что свои исходные слова именно о КОЛИЧЕСТВЕННЫХ данных Вы подтвердить не можете?они свидетельствуют, что доживают до репродуктивного возраста и, тем более, до смерти от старости весьма незначительное число птичек.

Что должно быть аналогом дожития до репродуктивного возраста в авиации? Заворачивание отделом контроля бракованной детали самолёта на заводе не считается аналогом смерти в яйце/гнезде? Почему?Кстати, недавно в городских порталах

О да - это очень репрезентативный источник последних достижений высоких технологий!

-

-

-

-

Вы еще заявите. что у эволюции есть какие-то цели, к которым она стремится... ))А можно мне? Предлагаю смелую гипотезу, что целью является максимально быстрое увеличение энтропии вселенной, даже ценой ее локального уменьшения на некоторое время.

-

-

Если и так, то что с этой гипотезой делать?

Записать в учебники, энциклопедии и номинировать на нобелевскую премию.

Высшим достижением человечества станут не взрывы звезд, а использование черных дыр для получения энергии. Потому что чд сильнее всего увеличивают энтропию вселенной.-

-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационный_радиус

R = 2G M/c^2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_дыра

энтропии чёрной дыры, которая оказалась пропорциональна площади её горизонта событий:

S = πk (R/lp)^2 (lp - длина Планка, так формула намного симпатичней)-

Как считается энтропия самой чёрной дыры - хорошо известно.

Но Вы утверждали совсем другое, напомню:чд сильнее всего увеличивают энтропию вселенной

Отсюда и вопрос - каким образом и насколько?-

Как бы ни тужилось человечество, без использования черных дыр все его успехи в области увеличении энтропии будут смехотворны. В формуле для энтропии чд в знаменателе квадрат длины Планка — 68 нулей после запятой. В числителе квадрат гравитационного радиуса, т.е. квадрат массы на коэф-ты. Энтропия чд возрастает квадратично от массы.

Короче, все свои самые высокоэнтропийные достижения человечество может сбросить в чд. Энтропия при этом чудовищно увеличится. И чем больше чд, тем чудовищней увеличение.

И заметьте, не я это предложил (ц)

https://www.rusf.ru/abs/int0132.htm

2. В журнале «Эксперт» было интервью с одним из российских учёных, в котором он высказал следующую гипотезу: может быть, человечество создано природой для того, чтобы путём ускорения технического прогресса рукотворно ускорить смерть Вселенной и тем самым дать начало новому витку развития природы (образование новой Вселенной и т.п.).-

Вот только энтропия ЧД считается только на ГС, коий горизонт на самом деле не более физическое тело чем горизонт обычный. Она там максимальна просто ввиду свойств этой самой ЧД как таковой. И то, что туда упало, уже к этой вселенной принадлежит тоже только формально.

человечество создано природой для того, чтобы путём ускорения технического прогресса рукотворно ускорить смерть Вселенной

Мегаломанический бред - предмет медицины, а не космологии, физики или наук о жизни.-

И то, что туда упало, уже к этой вселенной принадлежит тоже только формально.

И когда туда упадет все сущее, эту вселенную назвать существующей можно будет только формально, да и называть будет не кому. Правда мне больше нравится Большой Разрыв с продолжением.

Про формальность, определяющую судьбу:

Энтропия чд определяет обратимость ее образования. Образование больших черных дыр самый необратимый из необратимых процессов. А микроскопические чд наоборот, должны самопроизвольно распадаться.Мегаломанический бред - предмет медицины, а не космологии, физики или наук о жизни.

С карательной психиатрией можно вообще без ученых остаться. Без космологов в первую очередь. Можно подумать, что у Вас там полное благолепие и благочиние. Условные рефлексы у сообщества микробов кто там вырабатывал?-

И когда туда упадет все сущее

С какого перепугу?ту вселенную назвать существующей можно будет только формально, да и называть будет не кому.

Это и так само случится гораздо раньше - см. тепловая смерть. Или даже Большой Разрыв.Образование больших черных дыр самый необратимый из необратимых процессов. А микроскопические чд наоборот, должны самопроизвольно распадаться.

Распадаются ВСЕ ЧД - из-за излучения Хокинга. Просто с очень разной скоростью.Без космологов в первую очередь.

В этом веке - после теории инфляции - они и не нужны более: без новых наблюдательных данных пользы для науки от них, вместе со струнными физиками, не более чем от хвилософов. Собственно они сами первые это и признают.Условные рефлексы у сообщества микробов кто там вырабатывал?

Не чудаковатый персонаж предисловия к ненаписанной "Эрунтике" Станислава Лема, а вполне обычные, будничные микробиологи-экспериментаторы во вполне известных физических рамках и даже давно известных эволюционистам закономерностях: https://elementy.ru/novosti_nauki/431107/U_mikrobov_obnaruzhena_sposobnost_k_predvideniyu -

Распадаются ВСЕ ЧД - из-за излучения Хокинга. Просто с очень разной скоростью.

Будущее вселенной туманно. Экстраполяции спекулятивны. Космологи занимаются непонятно чем. Точно известно только то, что в настоящее время ЧД, температура которых меньше 2,7 K т. е. все известные, излучают меньше чем поглощают фонового излучения. Они растут и становятся холодней при этом.будничные микробиологи-экспериментаторы во вполне известных физических рамках и даже давно известных эволюционистам закономерностях: https://elementy.ru/novosti_nauki/431107/U_mikrobov_obnaruzh

Это самый опасный вид исследований — будничные исследования профессионалов. Макс Планк, помнится, тоже какие-то мелкие недоработки устранял в теоретической физике.-

известно только то, что в настоящее время ЧД, температура которых меньше 2,7 K

Какая-какая "температура" у ЧД?Это самый опасный вид исследований — будничные исследования профессионалов.

Бууу! Страшно? Бойтесь.-

Какая-какая "температура" у ЧД?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_дыра

Спектр хокинговского излучения для безмассовых полей оказался строго совпадающим с излучением абсолютно чёрного тела, что позволило приписать чёрной дыре температуру

https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/88f6758b4504c63d3764efcbae675418236f8ffd Бууу! Страшно? Бойтесь.

Не создавайте панику. Может всё как-нибудь обойдется, и ученые не уничтожат нашу вселенную.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Рассуждения высокоразвитых представителей царства животных о сохранении жизни мне кажутся немного двусмысленными:)

Сохранение жизни это не цель, а результат естественных процессов. Эволюция создает и сохраняет жизнь для достижения собственной цели, а не из благотворительности. На данный момент, жизнь не единственный и не главный ее инструмент.-

Это только именно у человека фактически отсутствует стремление к сохранению жизни не только в биосфере, но и в цивилизации. Кстати, человек, как биологический вид, является единственным, исчезновение которого не принесет никакого вреда Биосфере. Это будет благом для Биосферы.

Эволюция же действует по программе, записанной в генах. Мы не осознаем, что эволюция на Земле происходит в условиях ограниченных ресурсов Земли. Поэтому для сохранения жизни и реализуется кругооборот веществ в Природе..

Жизнь - это не инструмент эволюции. Мы должны понимать, что Земля - это космический корабль, а биосфера - это система жизнеобеспечения. (кислород, пища).-

Кстати, человек, как биологический вид, является единственным, исчезновение которого не принесет никакого вреда Биосфере. Это будет благом для Биосферы.

Если не знать о зависимости эффективности фотосинтеза, а также влажности/аридности глобального климата от концентрации углекислого газа в атмосфере - то оно конечно так может показаться...

https://naked-science.ru/article/climate/globalnoe-ozelenenie -

Жизнь - это не инструмент эволюции.

Как раз наоборот, эволюция инструмент жизни (первичного разума). Способ исследования. А биосфера его результат.-

Как раз наоборот, эволюция инструмент жизни (первичного разума).

Наверное имеете в виду Первичный разум «Нус»?

Тогда тут нужны специалисты соответствующего профиля. Архелай умер, а нынешние слишком мудры, поэтому ничего не знают. Первичный разум возможно возник, но это не точно:

http://lit.lib.ru/k/kalmykow_j_a/text_0030.shtml

«Подобным образом при встрече двух разумов, в чём-то схожих и в чём-то различных возможно,возник и первичный разум нашей вселенной. Это возможно, но мы этого пока не знаем.»-

Наверное имеете в виду

Словосочетание "первичный разум" я использую как синоним слова "жизнь", и это не имеет никакого отношения ни к чему, написанному до меня. (или не мною)-

Как раз наоборот, эволюция инструмент жизни

Словосочетание "первичный разум" я использую как синоним слова "жизнь",

Тогда позвольте спросить: кто пользовался этим инструментом (эволюцией) до возникновении жизни?-

кто пользовался

Намекаете на разумную сущность? Никто.

Хотя до биологической могло быть разных эволюций )))-

Хотя до биологической могло быть разных эволюций )))

И тогда получается, что каждая сущность возникает вместе со своим инструментом — со своей эволюцией. Избыточные сущности перенапрягают мозг. Буду пытаться это переварить.

Раньше то я думал, что это эволюция определяет и направляет развитие различных систем. А оказывается не все так однозначно) -

-

-

-

-

-

-

-

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430413/E

-

Попытки связать приспособленность с термодинамическим принципом минимального производства энтропии (Prigogine et al., 1972; Hamilton, 1977) выглядят обнадеживающими

У меня противоположная концепция. Цель эволюции — максимизировать скорость роста энтропии во всей вселенной. Для достижения этой цели все средства хороши. Можно и живые организмы использовать. Почему бы и нет?-

У меня противоположная концепция. Цель эволюции — максимизировать скорость роста энтропии во всей вселенной. Для достижения этой цели все средства хороши. Можно и живые организмы использовать. Почему бы и нет?

Дарвиновская эволюция по определению применима ТОЛЬКО к живым организмам и их продуктам ("расширенному фенотипу").

Что с токи зрения физики живые организмы - высокоэффективные диссипативные системы (т.е. рассеиватели градиентов - повышатели энтропии вовне) известно ещё со времён Эрвина Шрёдингера.

Что системы пластичной упреждающей регуляции, составляющие основу интеллекта любых живых и ими порождённых систем, направлены на сохранение и увеличение степеней свободы для себя в будущем также известно - по работе Алекса Висснер-Гросса.-

Дарвиновская эволюция по определению применима ТОЛЬКО к живым организмам

То то и оно. Если под «эволюцией» понимать «Дарвиновскую эволюцию», то тогда без вариантов: эволюция появилась только после возникновения жизни, а само возникновение жизни можно объяснить только актом творения.-

Не очень-то можно, поскольку Земля - далеко не единственная тёплая каменная планета в наблюдаемой вселенной, а Солнце - не единственная долгоживущая звезда главной последовательности.

-

-

Во-первых нет такого термина.

А во-вторых ПАНспермия тут вообще нипричём: мы пока просто не знаем - зарождалась ли жизнь ещё где-либо кроме Земли в наблюдаемой вселенной или нет.

Если окажется что да и это довольно вероятное-закономерное явление на таком масштабе, то вариант творения автоматически снимается.-

Во-первых нет такого термина.

Похоже Вы правы. Но этот термин как-то самозародился в научной среде:

А во-вторых ПАНспермия тут вообще нипричём

https://www.dissercat.com/content/zhiznesposobnost-prirodnykh-mikrobnykh-soobshchestv-v-usloviyakh-modelirovaniya-parame trov

Оглавление диссертации

2.1. Космические условия и гипотеза транспермии

Гипотетический перенос микроорганизмов в космическом пространстве, транспермия или панспермия, и его роль в происхождении земной жизни зависит от способности микроорганизмов пережить такое путешествие.Если окажется что да и это довольно вероятное-закономерное явление на таком масштабе, то вариант творения автоматически снимается.

Тем кто истинно верит никакие доказательства не нужны. Никакие доказательства не могут оскорбить и опровергнуть настоящую веру.-

этот термин как-то самозародился в научной среде:

В принципе он был бы даже точнее, но остаётся слишком малоупотребим.

https://www.dissercat.com/content/zhiznesposobnost-prirodnykh-mikrobnykh-soobshchestv-v-usloviyakh-modelirovaniya-parame trov Тем кто истинно верит никакие доказательства не нужны.

Но речь была не об этом, а о возможности других вариантов для тех, кому они таки нужны.

-

-

-

-

-

-

-

Вы еще заявите. что у эволюции есть какие-то цели, к которым она стремится..Можно постфактум выделить глобальное направление эволюционного процесса - на стабилизацию получаемых форм (т.е. "против самой себя"):

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430413/E

Называть это направление целью или не называть - лишь вопрос принятого словоупотребления.

Обожествите её!Божественность в деистическом смысле - как некую неперсонализированную сверхчеловеческую силу с творческим началом - вполне можно присвоить эволюционирующей биосфере. Это опять таки вопрос словоупотребления.

-

-

-

Его создала не биология

Тем хуже - он вообще собрался самопроизвольно - абиотически.да и пользоваться им она не могла.

Опосредованно через продукты радиолиза воды:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5095211/

Напрямую:

https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.funk-0037-2016

Что ещё?

Роторный электрогенератор/электромотор?

https://en.wikipedia.org/wiki/ATP_synthase

Надо что-то не на ионах, а чисто на электронах?

https://nplus1.ru/news/2015/10/26/archea-bacteria-cooperation

"Пулемёт"?

https://nplus1.ru/news/2017/04/03/dinoflagellate-attack

"Сельское хозяйство"? Задолго даже до муравьёв:

https://nplus1.ru/news/2015/08/25/dictiostellumdiscoideum

Сложную оптику (линзы)? Тоже ещё до животных с глазами:

https://elementy.ru/novosti_nauki/432523/Odnokletochnye_vodorosli_postroili_slozhnyy_glaz_iz_khloroplastov_i_mitokhondri y

Небоскрёбы с пассивными "кондиционерами"?

https://hi-news.ru/eto-interesno/doma-termitov-mogut-pomoch-v-sozdanii-idealnyx-zdanij.html

Азимутальную навигацию?

https://nplus1.ru/news/2017/09/06/neural-networks-for-bees-dancing

Одометр и навигацию по триангуляции?

https://elementy.ru/novosti_nauki/430274/Muravi_izmeryayut_rasstoyanie_shagami?from=rxblock

Счёт?

https://elementy.ru/novosti_nauki/431566/Matematicheskiy_yazyk_muravev_plastichen

Семигранную "гайку"?

https://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus_alpha_toxin

Катализаторы физически предельной эффективности?

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion-limited_enzyme

(кстати один из последних - ацетилхолинэстераза - перезаряжает ваши синапсы, определяя граничную частоту их работы и тем самым - скорость ваших мыслей).

Из всех фундаментальных инженерных решений природе не удалось изобрести разве что радиосвязь (эффективные катушки индуктивности) и формальные системы (языки) с рекурсиями (включая арифметику начиная с умножения и деления). Собственно поэтому второе и можно считать качественным критерием разума - т.е. интеллекта человеческого уровня. А первое - критерием технически развитой цивилизации.

Что по сути и сделали пионеры (S/M)ETI с И.С.Шкловским и Ко более полувека назад. Как видим - их подход к определению данных понятий всецело подтверждается.-

А первое - критерием технически развитой цивилизации.

А тут я не соглашусь: скорее условий окружающей среды на этом глобусе (а именно, прозрачность для сигналов в немного других диапазонах - УФ, видимый, ИК) оказалось достаточно, и не возникло необходимости отращивать мегагерцовый коммутатор или ещё какой гаммаквантовый дешифратор. Гипотетизируя, передача в "непрозрачной" атмосфере газового гиганта да на большие расстояния может потребовать эволюцию в этом направлени. Т.о. нужно всего лишь поместить туда "затравку" да обождать малёха... WAIT,OH SHI~! :Oформальные системы (языки) с рекурсиями

А как же вот то, что выше вы дали ссылочки про пчёлок, мурашей и пр.? касатки?. вОроны?.. пёсели?... котики... (и т.д., и т.п.) оО

-

-

-

Оказалось, что верхняя сторона, благодаря окошкам, неплохо пропускает фотосинтетически активное излучение (с длиной волны от 400 до 700 нм), но задерживает большую часть потенциально вредного ультрафиолетового (700–800 нм).Простите, но у ульрафиолетового излучения длина волны меньше, чем у видимого, а не больше.

В статье написано иначе:

Across n = 11 speci-

mens, the sun-facing side transmits 11–62% of 400–700 nm photo-

synthetically active radiation (mean = 31%) but only transmits 5–28% of

300–400 nm UV radiation (mean = 14%; Fig. 2e, f).

Эти оптоволокна возникли дляДело было так: сначала появились хищники, которые стали эти разбитые сердца жрать, а выживали чаще те из них, у которых вследствие мутации начал образовываться наружный налет из кристаллов. При этом благоприятным для выживания фактором оказалась их (кристаллов) прозрачность. Но и хищники не стояли на месте, а обзаводились более мощными жевательными устройствами, что повлекло тренд на выживаемость тех моллюсков, у которых налет превратился в раковины, которые становились прочнее, сохраняя достаточную для симбионтов прозрачность...

Так что, никакого творчества! А отбор, отбор и еще раз отбор на протяжении сотен тысяч и миллионов поколений... И он еще далеко не закончен (если мы его не прекратим!).

Забавным мне показалось, что живая природа создала сей кабель куда как раньше нас, людей.

(Интересно, что ещё эти бестолковые моллюски умеют делать из своих ракушек? И не пора ли обратиться к ним для решения вопросов строительства жилых и производственных помещений...)

И это очередной повод мечтательно посмотреть вокруг с мыслью, сколько же ещё всюду потрясающих решений сложнейших задач, многие из которых нам ещё не только не по плечу, но мы о них ещё даже не догадываемся!)

-

Была научная статья, в которой было показано, что растения гороха также способны передавать свет к корням.

Также следует понимать, что эволюция живого происходит не сама по себе, а в коэволюции с геосферой.

Эволюция живого связана и обменами (горизоньальными и вертикальными) генов. Основную роль в этом играют микроорганизмы, которые являются соедой и основой Биосферы

-

Удивлён, насколько высокомерно комментаторы - сами продукты природы и эволюции, относятся к природе и эволюции

Удивление - первый шаг к осознанию вещей не входящих в круг наших понятий.

Если природа создала тупых комментаторов, значит это кому-нибудь нужно.

Это просто необходимо эволюции для максимизации скорости роста информационной энтропия. -

буквально пара комментариев о моллюсках Curculum.

А что можно сказать конструктивного о гипотезе, которая рассматривает некий промежуточный момент, как финальную стадию эволюции? Причем, заметно, что исследователи считают именно полупрозрачные "окошки" результатом приспособительного процесса, когда в реальности все может быть в точности до наоборот: что изначально вся раковинка состояла из таких кристаллических структур, пропускавших свет, но плохо защищавших от хищников. В результате естественного отбора чаще успевали дать потомство те моллюски, у которых структура раковин укреплялась непрозрачными и более твердыми участками. Сейчас ученые наблюдают некий промежуточный баланс между симбиотическим фотосинтезом и "самозащитой".

Вот если бы ученые попытались раскопать их предковые формы и проследить процесс видоизменения...-

А что можно сказать конструктивного о гипотезе, которая рассматривает некий промежуточный момент, как финальную стадию эволюции?

По какому критерию он промежуточный? Если вы изучали кинетику то наверное слышали такие термины как "быстрые стадии", "медленные стадии", "квазистационарное равновесие".

Может быть: приспособление симбионита - медленная стадия, приспособления молюска - быстрая стадия или: приспособление симбионита и молюска - быстрые стадии, изменения природных условия - медленная стадия.

Если бы ученые попытались определить кинетику процесса адаптации молюска, симбионита и скорость изменения условий среды их обитания, но от них требую что-то там раскопать.-

По какому критерию он промежуточный?

По такому, что в биологических системах все результаты промежуточные, вне зависимости от текущей стадии, в которой наука их обнаружила. Но, так как текут они очень медленно (даже в быстрой стадии), наблюдать их течение можно только в целенаправленных опытах. Однако, сама целенаправленность опытов приводит к некорректным выводам о способах их протекания в природе.-

все результаты промежуточные

В таком случае ВАШЕ слово "промежуточные" лишнее, оно не несет смысла, то-есть мы подразумеваем, что все результаты в какой-то мере промежуточные, опуская само слово, но в тоже время могут считать равновесными в допустимом приближении.Однако, сама целенаправленность опытов приводит к некорректным выводам о способах их протекания в природе.

убрав лишнее определение "промежуточные результаты" как тавтологию для просто "результаты" выводы становятся корректными всегда.-

мы подразумеваем, что все результаты в какой-то мере промежуточные, опуская само слово.

Это ваше личное мнение, не имеющее отношения к реальности. Да и ваше понимание тавтологии не соответствует элементарному лингвистическому определению смысла этого слова.-

Это ваше личное мнение

К счастью не мое, а всего научного сообщества. К сожалению вам не известно значение слов "квазистационарное равновесие", поэтому вы так неуклюже пытаетесь свести все к лингвистике.-

Вы какой-то буквоед. Ссылкой на все научное сообщество вы только подтвердили ошибочность вашей точки зрения.

"Все" и "всё", как аргументы, -- это что-то очень знакомое в отечественном научном лексиконе. Вы, часом, не сторонник "единственно верного учения"?-

Ссылкой на все научное сообщество вы только подтвердили ошибочность вашей точки зрения.

Могу еще сослаться, что ВСЕ научное сообщество считает 2 + 2 = 4, будете утверждать, что этим подтверждается ошибочность равенства 2 + 2 = 4?

Если вы начали свою клоунаду, то будьте добры исполните номер до конца. )))-

ВСЕ научное сообщество считает 2 + 2 = 4,

Вы слишком категоричны. Эта сумма равна 10 в четверичной системе исчисления и 11 в троичной-

Вы видимо не понимаете, что 4 в десятичной системе исчисления, 10 в четверичной системе исчисления и 11 в троичной, four, vier, quatre это обозначение одного и того же числа, разное только с филологической точки зрения.

Вы Филолог, да?-

Вы видимо не понимаете

Это Вы не понимаете,что высказывание может быть либо истинным, либо ложным, и третьего не дано. ))))

Если Вы аппелируете к математике

Правильным будет: иногда 2+2=4 )))-

что высказывание может быть либо истинным, либо ложным, и третьего не дано. ))))

Упс!

Брадобрей бреет всех тех и только тех жителей города, которые не бреются сами. Кто бреет брадобрея?

Высказывание: Кто бреет брадобрея? истинно, ложно, а может третье?Правильным будет: иногда 2+2=4 )))

Вам нужно подучить математическую нотацию, по-моему это раньше в школе проходили, как сейчас у жертв ЕГЭ не знаю.

Равенство 2+2=4 относится только к 10-й системе счисления, для обозначения других систем счисления используются подстрочные индексы - https://ru.wikipedia.org/wiki/Шестнадцатеричная_система_счисления

PS: я же говорил - филолух, пойду с Гёделем побеседую о неполноте.-

Брадобрей бреет всех тех и только тех жителей города, которые не бреются сами. Кто бреет брадобрея?

Да ходит как лох небритый ))) это логический парадоксВысказывание: Кто бреет брадобрея? истинно, ложно, а может третье?

Это предложение не содержит утверждения и не является математическим высказываниемВам нужно подучить математическую нотацию

Я не умею пользоваться ею на этом сайте, вместо слова "иногда" должен стоять квантор существования. Но и так верно). А изучал я теорию множеств около шестидесяти лет назад )))Равенство 2+2=4 относится только к 10-й системе счисления, для обозначения других систем счисления используются подстрочные индексы

Википедию мало кто читает, а верит ей ещё меньше ))))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мне кажется в этом утверждении нет смысла, т.к. слой морской воды толщиной в метр, на еще в прибойной зоне, с большим количеством взвеси, и так его практически не пропускает.

-

Кажется, это просто следствие того, что прозрачные минералы с ионами кальция в принципе поглощают ультрафиолет при прозрачности в оптическом спектре. Стекло кварцевое ультрафиолет пропускает, но с добавками извести (обычное стекло с известью и содой варят) уже нет. Ракушке эта способность изначально досталась. Хотя может ли быть так, что кальцинировать раковины начали далекие предки этих моллюсков, жившие близко к поверхности, как раз для того, чтобы защититься от ультрафиолета, сохранив прозрачность (ну или хотя бы нечёрность) в видимом свете, чтобы скрываться от хищников снизу? Тогда выбор материала был неслучаен со времён эдиакары

Однако эволюция — слепой часовщик, не способный ничего просчитать наперед, и хватающийся, как правило, не за оптимальное решение, а за первое подвернувшееся.Мы не знаем и не понимаем как работает эволюция, хотя изо всех сил, вроде, стараемся. Мы пытаемся интерпретировать обнаруженные в Природе факты в меру своих умственных способностей, фантазии и аналогии с человеческими изобретениями. Эволюция - не слепой часовщик. Как и у разных людей, пытающихся решить одинаковые проблемы, у Природы также есть варианты решений в соответствии с экологическими (геохимическими) условиями среды обитания разных организмов. Возможно и даже вероятно мы недооцениваем микроорганизмы, которые однако прямо участвуют в эволюционных преобразованиях высших организмов. Микроорганизмы, включая вирусы - это эволюционный фактор

-

Эволюция - не слепой часовщик.

Если не слепой, то наверняка "тупой", что одно и тоже. У обычного часовщика в голове есть план или чертеж которому он пытается следовать, глаза которыми он видит отклонения от плана и руки которыми он эти отклонения старается устранить. У эволюции нет ни первого, ни второго, ни третьего, поэтому она тупой и слепой часовщик.-

Почему бы не обратить внимание на тот факт, что это само сравнение эволюции с часовщиком такое - тупое, слепое и кривое))

Сначала придумали люди дурное сравнение, а теперь, благодаря дурности этого сравнения начинают ругать Эволюцию нехорошими словами, мол она никудышный часовщик))

А Она - вовсе никакой не часовщик, господа!

Она - Эволюция!

Мать наша!) И мать всех на свете часовщиков.)) И ещё о-ё-ёй кого только не мать.

И никакому часовщику, самому зрячему из них и наиумнейшему, не сравниться с нею по плодам.-

Почему бы не обратить внимание на тот факт, что это само сравнение эволюции с часовщиком такое - тупое, слепое и кривое))

Совершенно верно. Первичный разум не аналогичен человеческому и устроен иначе.

Сначала придумали люди дурное сравнение, а теперь, благодаря дурности этого сравнения начинают ругать Эволюцию нехорошими словами, мол она никудышный часовщик))

А Она - вовсе никакой не часовщик, господа!

-

Теоретически возможны такие варианты:

1. Все возникло быстро, одномоментно.

2. Моллюск по какой-то причине создал данную систему для себя, а позднее в него подселился симбионт. Этот вариант наиболее вероятный.

Вариант, когда моллюск с непрозрачной оболочной открывает периодически створки раковины для доступа света к симбионту, кажется более простым. Однако, тогда получается, что именно симбионт заставляет моллюска раскрывать раковину.

Эволюционный процесс живых организмов связан с изменениями в окружающей среде. Это означает коэволюцию биосферы и геосферы. Основа биосферы – микроорганизмы (включая вирусы), которые в силу своих размеров и быстроты метаболизма первыми фиксируют изменения в окружающей среде. Именно микроорганизмы являются связующим звеном Биосферы и геосферы, обеспечивая между ними обмен веществ. Они адаптируюся, митируют. И передают измененные гены высшим организмам посредством горизонтального и вертикального обмена. Микроорганизмы фактически являются средой Биосферы: они вне, на и внутри высших организмов, обеспечивают жизнедеятельность последних. Доказанным фактом является уже и влияние микроорганизмов на поведение высших организмов.

-

влияние микроорганизмов на поведение высших организмов

Ага, вот и Википедия это подтверждает:

"У человека весом 70 кг насчитывается около 30 трлн клеток тела и около 40 трлн микроорганизмов: бактерий, микроскопических грибов и простейших".

Насчет любви не поручусь, а вот голод в первую очередь порождает население нашего ЖКТ! ))

Однако, тогда получается, что именно симбионт заставляет моллюска раскрывать раковину.Именно скотина в хлеву заставляет крестьянина вставать с рассветом и задавать ей корма прежде себя.

По сути - всё так. Только "мироорганизмы" описанные Вами включают помимо прокариот ещё и грибы и поэтому биологически - понятие значительно более широкое чем "высшие организмы", которых точнее называть в таком случае просто многоклеточными эукариотами.

-

Эд Йонг

Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле

https://www.rulit.me/books/kak-mikroby-upravlyayut-nami-tajnye-vlastiteli-zhizni-na-zemle-read-502204-1.html -

Спасибо, но я, специализируясь как раз в данной области наук, не нуждаюсь в популярном изложении.

Другим читателям может быть любопытно. Но, как и всегда, на всякий случай рекомендую критично воспринимать наиболее "громкие" тезисы популярных текстов, не подкреплённые прямыми ссылками на конкретные исследования.-

Автор этой книги Эд Йонг – высококлассный научный журналист. В эту профессию, что немаловажно, он пришел непосредственно из науки: Йонг закончил Кембриджский университет и получил магистерскую степень в Университетском колледже Лондона – в этих престижнейших вузах его научные интересы были связаны с зоологией и биохимией. Однако стремление писать перевесило, и в августе 2006 года он начал вести блог Not Exactly Rocket Science, где делился с читателями рассказами о последних научных открытиях в области биологии. Эти усилия не остались без внимания – в 2010 году блог удостоился нескольких наград, и Йонга пригласили вести его в научно-популярном издании Discover, где он присоединился к таким известным популяризаторам науки, как Карл Циммер и Фил Плейт.

Несомненным достоинством работы автора является и отражение субъективных мыслей специалистов по освещаемым вопросам: Йонг не ограничивается изложением фактов и сути открытия – он собирает комментарии ученых, общаясь с ними лично, проникая в их лаборатории и на закрытые научные конференции. Таким образом, он предоставляет читателям эксклюзивную информацию с переднего края науки – знания в процессе научного осмысления, идеи, которые исследуются прямо сейчас. Это яркий пример научной журналистики высокого полета.-

Нет нужды далеко ходить - на Элементах давно лежит рецензия:

https://elementy.ru/bookclub/review/5273528/Otkrovenie_o_mikrobakh

Кстати после выхода оригинала книги количественные оценки микробиома человека были существенно уточнены:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002533

-

-

-

Строго говоря, хозяим коровы является таковым юридически. Кормление коровы – это предпосления стадия взаимодействия хозяина и коровы. Сначала человек подумал и выбрал корову. Потом построил для нее хлев. Потом посадил, вырастил корма, сделал запас кормов. Купил корову. Покормил корову и получил от нее молоко.

Моллюск формально считается хозяином симбионта. Моллюск не выбирал симбионта, но симбионт выбрал моллюска. Аналогично различные микроорганизмы – бактерии, микрогрибы, вырусы – выбирают себе в качестве промежуточного или постоянного «хозяина» человека или иное животное или растение. Какая-то часть микроорганизмов становятся симбиотами высших организмов.

Микробиом в ЖКТ коровы или человека или в ризосфере корней растений – это симбионт. Этот симбионт в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает много биоактивных вечеств, в том числе различные гормоны. В том числе и гормон , вызывающий чувство голода, что принуждает человека или животное искать пищу и есть.

Очень вероятно, что какой-то гормон выделяет и симбионт моллюска с раскрывающимися створками, чтобы моллюск раскрыл их.

-

Строго говоря, хозяим коровы является таковым юридически.

Строго говоря скотоводство возникло гораздо раньше права.Кормление коровы – это предпосления стадия взаимодействия хозяина и коровы.

Кормление коровы - это необходимость, чтобы не подохнуть с голоду потом самому.Сначала человек подумал и выбрал корову.

Сначала человек подумал и решил кормить корову, которую ему повезло заполучить неважно как, ибо сам на пожирании травы он не очень-то способен прожить, а молоко и телят она давать будет дольше и больше чем мясо.Купил корову.

Кем когда и на какие деньги были куплены первые коровы?Моллюск формально считается хозяином симбионта.

Это общепринятая терминология естественной науки - биологии.

В любом языке всё считается формально, поскольку любой язык - формальная система. "Мышь измельчённая есть вошь."Моллюск не выбирал симбионта, но симбионт выбрал моллюска.

Ага - подумал и решил: "Пожалуй не хочу, чтобы вот этот великан, что меня проглотил, меня переварил - пожалуй уклонюсь от его пищеварительных ферментов, но буду его кормить изнутри своими метаболитами!"

Что называется, сool story. Не хуже легенды о Петре и Февронии. Но к счастью ли, к сожалению, биологическая наука не пользуется телеологической и волюнтаристической терминологией.Микробиом в ЖКТ коровы или человека или в ризосфере корней растений – это симбионт.

Безусловно. Как и все с/х животные и растения к человеку и он к ним. Это биологический факт.

Только если микоризный гриб у корня как правило один, то кишечная микробиота - десятки видов бактерий почти всех четырёх современных типов (даже фузобактерия встречается) и отдельные представители из пары родов метаноархей. И далеко не все они там гнездятся на постоянной основе и вносят существенный вклад в тесное, специфическое взаимодействие с хозяином.Очень вероятно, что какой-то гормон выделяет и симбионт моллюска с раскрывающимися створками, чтобы моллюск раскрыл их.

Не исключено. Почти любая достаточно компактная молекула может стать гормоном или медиатором, если её роль в таком качестве окажется поддержана отбором.-

не надо ерничать. Все происходит есмтественным путем. Микроорганизм, особенно в воде, способен попасть внуть любого организма. А после этого он там "закрепляется", если условия существования его там устраивают. Выбирают именно условия внутри предполагаемого хозяина. И необязательно при этом думать. Все проще. Люди, кстати, также оценивают место возможного проживания комфортными или приемлемыми для себя условиями. Без особых размышлений, а по ощущениям

-

Микроорганизм, особенно в воде, способен попасть внуть любого организма.

Эукариотического. И с ооочень разной вероятностью. "Хищные бактерии" проникают только в периплазматическое (межмембранное) пространство грамотрицательных бактерий (вибрионы Bdellovibrio bacteriovorus) или к стенке одноклеточных водорослей (дальние родичи цианобактерий Vampirovibrio chlorellavorus) и сосут их "жизненные соки" оттуда, т.е. строго говоря являются не хищниками, а ЭКТОпаразитоидами.А после этого он там "закрепляется", если условия существования его там устраивают.

Достаточно внимательно посмотреть видеосъёмку реального процесса, виденного ещё И.И.Мечниковым - фагоцитоза, чтобы понять, что между формированием фагосомы (поймать) и перевариванием её содержимого - слиянием с лизосомами, проходит пропасть времени и значит - регуляторных процессов самой клетки-хозяина. Отсюда становится гораздо менее удивительным открытие "микробного скотоводства":

https://nplus1.ru/news/2015/08/25/dictiostellumdiscoideum

Главное тут - что все механизмы содержания микросимбионта и их процедурная регуляция находятся у хозяина. Собственно на то он и называется хоязин. Кто и как при этом становится запускающим триггером такого поведения - дело десятое (антропоисторической аналогией тут было бы что-то вроде "одомашнивание гнездового паразита - кошки и её потребность в мясе сподвигла человека одомашнить и кроликов").

-

-

Это первый известный случай использования оптоволоконных кабелей живыми организмами.Нашлось вот

Müller cells are living optical fibers in the vertebrate retina

(Клетки Мюллера — глиальные клетки сетчатки глаза позвоночных.)

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0611180104

наверно если покопаться еще можно найти подобное.

Динофлагелляты может со сложными глазами, и окошки еще чтобы им не скучно было в раковине сидеть :)

Последние новости

Рис. 1. Асимметричные двустворчатые моллюски Corculum. Выпуклая нижняя сторона раковины погружается в грунт, а верхняя (которая может быть плоской, выпуклой или чашевидной) обращена к свету. В ней есть прозрачные окошки, через которые в раковину проникает свет, необходимый фотосинтезирующим симбионтам. Фото © Dakota McCoy, первого автора обсуждаемой статьи