Пчелы мельчают из-за глобального потепления

Как известно, глобальное потепление умеет много гитик. Помимо таких очевидных вещей, как изменение временного и пространственного распределения организмов, оно приводит к небольшим, на первый взгляд, сдвигам в их физиологии, морфологии и поведении. Кумулятивный эффект этих изменений, затрагивающих большое число видов, неясен, а последствия непредсказуемы. Одним из возможных следствий повышения температуры является уменьшение размеров тела холоднокровных животных. Особи, развивающиеся из яйцеклетки при более высоких температурах, обычно меньше, чем их сородичи, выросшие в более холодных условиях. Причины такого температурного измельчания остаются загадкой, но в последнее время накапливается все больше доказательств того, что у многих видов оно и впрямь имеет место. Группа испанских исследователей продемонстрировала «закон температурного измельчания» на примере 137 видов пчел, обитающих на Пиренейском полуострове.

Законы и мода

С чего быть начать? Начнем, пожалуй, с того, что вопреки объективной необходимости и предполагаемому здравомыслию ученых в науке существуют свои мода, тренды и увлечения. Выдающийся математик Харди писал про не менее выдающегося Рамануджана, автора удивительных по красоте формул и тождеств: «Возможно, великие дни формул окончились, и Рамануджану следовало родиться на 100 лет раньше, но он был величайшим создателем формул своего времени». Есть своя мода и в биологии. Если в математике были «великие дни формул», то в биологии был свой «век правил и законов». Примерно с середины XIX века и до середины XX века биологи с удовольствием выдумывали эмпирические правила, претендовавшие на значительную общность. Здесь и закон Долло о необратимости эволюции, и правило Копа об увеличении среднего размера особей, о которых ранее писали «Элементы» (Полет птерозавров в ходе эволюции неуклонно совершенствовался, «Элементы», 02.11.2020; Закон необратимости эволюции объяснен на молекулярном уровне, «Элементы», 30.09.2009).

Увлечение законами и правилами постепенно сошло на нет, причем основной причиной этого было, пожалуй, то, что большинство их не выдержали проверку временем. Биология не физика, а живые существа более разнообразны по своим проявлениям, чем простые физические объекты. В биологии эмпирические закономерности, выдаваемые за правило, имели слишком много исключений, а потому не несли большой практической значимости. Суровость биологических законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Однако не всё так плохо.

Среди биологических законов, не полностью потерявших актуальность и поныне, можно отметить правило Бергмана для родственных видов (или его аналог для популяций — правило Джеймса). Оно гласит, что в более холодном климате внутри одной клады (здесь: группы близких видов) доминируют более крупные виды. Грубо говоря, пингвины, обитающие в более высоких широтах, обычно крупнее тех, что обитают ближе к экватору. Существует довольно простое объяснение этому правилу: с увеличением линейных размеров животного площадь поверхности его тела растет примерно пропорционально квадрату размера, а объем — пропорционально кубу. Поэтому с точки зрения теплосбережения крупным быть выгодно, что в холодном климате крайне важно. И идею, и объяснение Бергмана тоже неоднократно подвергали критике, а из самого правила хватает исключений, но всё же можно сказать, что экологи и эволюционисты, скорее, сходятся на том, что правило Бергмана работает (J. Brammer, M. Humphries, 2016. Mammal Ecology, глава 9).

Проблема в том, что это правило можно понимать по-разному на разных уровнях организации живого. Можно сказать, например, что в более теплом климате животные эволюционируют в сторону более мелких форм. Так, видимо, его понимал сам Бергман. Уж точно именно так его понимают современные интерпретаторы. Иными словами, правило Бергмана работает в долгосрочной, эволюционной перспективе (W. Verberk et al., 2020. Shrinking body sizes in response to warming: explanations for the temperature–size rule with special emphasis on the role of oxygen). В таком виде правило обычно принято применять по отношению к теплокровным (эндотермным) животным.

«Нас закаляли в климате морозном...»

Можно, однако, говорить и об уменьшении размеров животных с ростом температуры в краткосрочной перспективе — в ходе развития отдельных организмов. Скажем, если вывести в лаборатории группу особей какого-нибудь вида (например, нематод Caenorhabditis elegans) и разделить их случайным образом на группы, которые будут расти в разных температурных условиях, то выяснится, что в тепле черви достигают в среднем меньших размеров, чем на холоде (W. Van Voorhies, 1996. Bergmann size clines: a simple explanation for their occurrence in ectotherms). Здесь ни о каком эволюционировании в сторону большего размера речи не идет, поскольку исследователи имеют дело только с одним поколением. Однако факт остается фактом: организмы, растущие в тепле, обычно достигают меньших размеров по сравнению со своими сородичами, подвергнутыми в ходе развития испытанию холодом. Так и представляешь себе здоровых сибирских мужиков, но эта фантазия обманчива. Обычно об уменьшении размеров тела с температурой говорят применительно к эктотермным (холоднокровным) организмам. К слову, больше 99,9% организмов — эктотермные. Мы и подобные нам теплокровные твари составляем лишь крошечную часть всего видового разнообразия. Не то вишенку на эволюционном торте, не то странную и временную причуду естественного отбора, вроде утконоса или стебельчатоглазых мух. Это уж от нашей самооценки зависит.

Со временем выяснилось, что обратная корреляция между температурой окружающей среды и размером обнаруживается для большого числа видов, причем как в контролируемых лабораторных условиях, так и в полевых исследованиях, когда оснований заподозрить эволюционные изменения нет. Скажем, если уменьшение размера особей в популяции происходит на протяжении очень небольшого числа поколений, то за это время эволюция просто не успевает сработать. Зная печальную судьбу многих биологических законов прошлого, рискую ошибиться, но, похоже, такая закономерность действительно есть. Ее удалось обнаружить у более чем 80% исследованных эктотермных видов — неплохо для биологии. В пользу этой закономерности говорит и то, что ее довольно часто удается обнаружить в контролируемых лабораторных экспериментах, а с ними спорить труднее, чем с натурными исследованиями. Обычно в современной литературе эту закономерность рассматривают отдельно от правила Бергмана и называют Temperature-size rule, что можно вольно перевести как закон температурного измельчания (уменьшения).

Схематическое изображение закона температурного измельчания. Слева: зависимость размера тела от продолжительности развития организма. При повышенной температуре (красная линия) рост происходит быстрее, но раньше прекращается, в результате чего особь, выросшая в тепле, оказывается мельче, чем развивавшаяся в относительном холоде. Справа: аналогичная схема для зависимости скорости роста от размеров тела. При высоких температурах скорость роста вначале резко увеличивается с размером тела, а потом столь же быстро уменьшается до нуля. Рисунок из статьи W. Verberk et al., 2020. Shrinking body sizes in response to warming: explanations for the temperature–size rule with special emphasis on the role of oxygen

Ускорение жизни, эволюционные призраки и другие объяснения

Закон температурного измельчания — хорошо задокументированный, но плохо объяснимый феномен. Точнее, объяснений-то предложено немало, но ни одно не является более или менее общепризнанным и удовлетворительным. Одно из них предполагает, что с увеличением температуры жизнь, скажем так, убыстряется, а потому имеет смысл раньше достигать половой зрелости, быстрее переходить к размножению, быстрее умирать. Другими словами, совершать больше циклов «рождение — размножение — смерть» за отведенный период времени, например сезон. Но к этому объяснению возникает немало вопросов. Да, с ростом температуры растет скорость метаболизма, но почему это обязательно должно вести к уменьшению размера животных? Казалось бы, высокая интенсивность метаболизма позволяет быстрее набирать массу. Но даже если всё наоборот, то каков механизм, отвечающий за уменьшение размера? Фактически вместо одного необъяснимого феномена вводится другой — вот и всё.

Другие объяснения связаны с уменьшением размера клеток при более высокой температуре, низкой чувствительности белкового синтеза (рост) и высокой — репликации ДНК (дифференциация клеток) к повышению температуры и, наконец, c недостатком кислорода при развитии организмов в тепле.

Последнее объяснение кажется довольно убедительным. Оно объясняет даже то, почему температурное измельчание сильнее выражено у водных организмов — все-таки концентрация кислорода в воде куда ниже, чем в воздухе. Однако и это объяснение наталкивается на довольно простое возражение. Как я уже отмечал, температурное измельчание наблюдается даже в лабораторных экспериментах, когда подопытные организмы развиваются, будучи вполне обеспеченными кислородом. Чтобы учесть этот аргумент, к теории недостатка кислорода придумали специальное дополнение, которое называется «призрак кислородного голодания». Якобы в эволюционном прошлом повышение температуры настолько прочно ассоциировалось с низким содержанием кислорода в среде, что отбор жестко элиминировал те генотипы, чья фенотипическая пластичность позволяла в таких условиях развиваться крупным особям. Другими словами, эволюция в такой ситуации выступает в роли перестраховщицы. Она как будто говорит: «риск оказаться неприспособленным к недостатку кислорода был в прошлом так велик, что теперь при малейшем намеке на него для многих видов будет адаптивным переключаться на режим „лучше меньше, да лучше“». Смущает, что «призрак кислородного голодания» был придуман post hoc — после того, как основная теория оказалась неудовлетворительной. К таким объяснениям в науке всегда несколько скептическое отношение.

Впрочем, цель этой статьи не в том, чтобы рассказать о возможных объяснениях закона температурного измельчания. Их слишком много. Только в недавнем обзоре W. Verberk et al., 2020. Shrinking body sizes in response to warming: explanations for the temperature–size rule with special emphasis on the role of oxygen я насчитал их аж 14 (!), и еще одно придумал сам. Читатели тоже могут подумать над проблемой и поделиться своими соображениями в комментариях.

Я же хотел рассказать об одном любопытном примере температурного измельчания, но перед этим — несколько слов о том, почему оно так важно.

Глобальное потепление, разумеется...

Как ни банально это звучит, но размер тела — одна из важнейших фенотипических черт живых существ. На нем завязано огромное число других признаков, ответственных за выживание организма, его репродуктивный успех и способность выполнять свои «экосистемные обязанности». Например, эволюционный успех хищника может зависеть от размера его жертвы: слишком крупная добыча может оказаться ему не по зубам, а слишком мелкая не восполнит энергетические затраты. Чересчур мелким насекомым-опылителям может не хватить веса, чтобы приоткрыть тесно сжатый цветочный венчик, или они будут прихватывать с собой меньше пыльцы, или, лакомясь нектаром, не заденут спинкой пыльник, а потому не перенесут пыльцу на соседний цветок. Стало быть, уменьшение размеров живых существ с изменением климата может привести к совершенно непредсказуемым, но вряд ли позитивным изменениям для экосистем.

Конечно, кто-то может сказать, что если закон температурного измельчания так универсален, то мы просто все пропорционально уменьшимся на чуть-чуть, как в сказке, а дальше всё будет хорошо. Но боюсь, что такое и бывает только в сказках. В реальности разные организмы в разной степени подвержены температурному уменьшению. А это, в свою очередь, может создать этакий экосистемный раскардаш, когда размер опылителей не соответствует потребностям цветков, размер паразитов чересчур велик для хозяев, а хищники не находят подходящих жертв. Возможно, такая разбалансировка экосистемных связей, вызванная глобальным потеплением, даже опаснее для нормального существования сообществ живых существ, чем собственно повышение температуры. Я вовсе не хочу выступать здесь в роли алармиста и вызывать дешевый хайп, запугивая всех неучтенными аспектами разворачивающейся на наших глазах экологической катастрофы. Скажу только, что закон температурного измельчания заслуживает внимания не только с сугубо теоретической точки зрения, но и из практических соображений защиты окружающей среды, поскольку неправильные пчелы вполне могут начать делать неправильный мед.

Трудолюбив... и мелок, как пчела

На пчел в последнее время валятся все шишки. Не зря из-за сокращения их численности так переживал доктор Кто... По крайней мере, пока он был мужчиной. Дальше я не смотрел. Действительно, эта процветающая эволюционная группа уже испытала изрядное число антропогенных ударов, что привело к сокращению численности и видового разнообразия пчел, а то и полному исчезновению их популяций (M. Lima et al., 2022. The decline of wild bees: Causes and consequences). Оказалось, что вдобавок ко всему — они еще и мельчают.

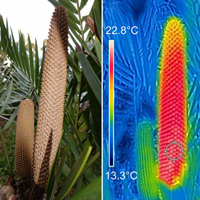

Группа испанских исследователей изучала размеры 137 видов пчел, обитающих в одном из национальных парков на юго-востоке Пиренейского полуострова. Это охраняемая территория, где пчелы были с большой вероятностью защищены от антропогенных воздействий за вычетом общего потепления климата. Это важный момент, поскольку уменьшение размеров насекомых в последние десятилетия иногда связывают с воздействием каких-то других антропогенных факторов. Скажем, в городе или в районах интенсивного земледелия трудно отделить температурные эффекты от воздействия химических факторов — применения инсектицидов или пестицидов.

Пчел собирали в течение двух временных промежутков — с 1990-го по 1997 год и в 2022–2023 годах. Сразу скажу, что речь идет не об общественных пчелах, создающих колонии, состоящие из множества стерильных рабочих пчел, возглавляемых плодовитой маткой и трутнями, а об одиночных пчелах. У таких пчел все самки фертильны, а специальной касты рабочих пчел не существует. Как видовое, так и размерное разнообразие одиночных пчел огромно. На одном интернет-ресурсе одиночных пчел справедливо называют «невоспетыми героями мира опылителей».

Пойманных сачком пчел определяли до вида и взвешивали. Кроме того, отмечали половую принадлежность каждой особи, поскольку у многих перепончатокрылых существует очень сильный половой диморфизм. Наконец, пчел относили либо к роющим, то есть строящим свои гнезда в земле, либо к приповерхностным (cavity-nesting), то есть гнездящимся в ямках или разрушающейся древесине. Так поступали потому, что почва обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, а значит, виды, развивающиеся под землей, предположительно меньше подвержены воздействию тепла, чем надземные.

Как и во многих других точках земного шара, климат на Пиренейском полуострове стал жарче за последние несколько десятилетий. Десять климатических станций, находящиеся неподалеку от места исследования, зафиксировали очевидный тренд на повышение температуры с 1990-го по 2023 год. При этом подавляющее число видов пчел (все, кроме одного) за это время уменьшилось в размерах. Если брать «среднее по больнице», то уменьшение составило около 0,7% в год, что за тридцать с лишним лет вылилось в кругленькую цифру — примерно в 20 мг в расчете на одну особь. Зависимость сохранялась и для всего набора данных, и при учете только тех видов, что попадались в сачок во время обоих периодов сбора материала. При этом тренд на уменьшение сохранялся, даже если старые и новые образцы рассматривали по отдельности.

Слева: среднегодовая максимальная и минимальная суточная температура, измеренная на десяти метеорологических станциях, расположенных неподалеку от места проведения исследования. Хорошо заметна тенденция к потеплению. Справа: уменьшение массы пчел в том же районе за последние тридцать с небольшим лет. Красная линия — тренд для видов, встретившихся в оба периода исследования. Зеленая — тренд для всей выборки. Графики из обсуждаемой статьи в Ecology

Разумеется, виды реагировали на потепление неодинаково. В целом, более крупные пчелы уменьшались в размерах сильнее, чем мелкие. Это, наверное, логично. Если при увеличении температуры большой размер — это проблема (знать бы еще какая!), то более крупные виды должны реагировать на потепление сильнее. Кроме того, роющие пчелы мельчали не так сильно, как «приповерхностные». Правда, это было справедливо только для набора данных, куда попали виды, встречавшиеся и в 1990-х, и во время сборов в 2022–2023 годах. Для полного набора данных различие между роющими и нероющими видами было заметно только на уровне тенденции. Это, пожалуй, тоже логично: все-таки тридцатилетний период дает куда больший размах в температурной вариации, чем семи- или тем более двухлетний, а значит, и вероятность обнаружить статистически значимые различия выше.

Слева: более крупные виды сильнее уменьшились в размере. По горизонтальной оси отложена средняя масса пчел определенного вида, а по вертикальной оси — коэффициент регрессии, связывающей размер пчел со временем. Для видов, размер которых уменьшался сильнее, коэффициент регрессии имеет более низкое значение. На этом же графике хорошо видно, что из 137 видов пчел только один увеличился в размерах за исследуемый период (коэффициент регрессии больше 0). Справа: изменение размера пчел, относящихся к разным родам, за последние три десятилетия. Отдельно показаны результаты для самцов и самок. Опять же в большинстве родов размер опылителей уменьшился. При этом хорошо заметно, что в родах пчел масштаб этих изменений был разным. Кроме того, на графике очевиден половой диморфизм в размерах пчел. Графики из обсуждаемой статьи в Ecology

И, традиционно, пара слов о недостатках работы. Во-первых, любое исследование, выполненное в природных условиях, может не учитывать какие-то факторы внешней среды, измерить/проконтролировать которые ученым просто не пришло в голову. Конечно, работать на заповедной земле, максимально удаленной от антропогенных воздействий, здорово, но с условиями лаборатории не сравнить. С другой стороны, изучать природу исключительно в лаборатории невозможно, а исследовать рост 137 видов пчел в контролируемых условиях крайне сложно технически. Во-вторых — и это упущение представляется мне несколько более серьезным, — кажется, что исследователи зря пренебрегли филогенетическим контролем. Было бы интересно посмотреть, насколько сходно близкородственные виды реагируют на изменение климата в сравнении с более далекими сородичами. Может быть, сильное измельчание было свойственно только некоторым группам, а другим все эти климатические изменения как с гуся вода?

В целом, описанная работа являет собой интересный пример того, какое причудливое и неожиданное воздействие может оказывать глобальное потепление на экосистемы и их обитателей. Будут ли эти воздействия интересными лишь для кабинетных ученых, вроде меня, или приведут к катастрофическим последствиям, заметным и для среднего обывателя, покажет только время. Удивительно, но внутреннее ощущение многих скептиков, считающих, что всё в нашем мире как-то неуловимо мельчает, оказывается не просто стариковским брюзжанием, а фактом, имеющим под собой твердую естественно-научную основу!

Источник: Carlos M. Herrera, Alejandro Núñez, Javier Valverde, Conchita Alonso. Body mass decline in a mediterranean community of solitary bees supports the size shrinking effect of climatic warming // Ecology. 2023. DOI: 10.1002/ecy.4128.

Михаил Гопко

-

-

В принципе при более высокой температуре ниже плотность воздуха и тут или уменьшение размера или увеличение крыльев. Возможно для пчел в этом дело.

Большие пчелы просто будут не эффективны из за роста расходов на полет и более крупные в одной популяции будут изнашиваться быстрее

Кроме того плотность кислорода при повышении температуры меньше, а значит срабатывает фактор трохейного дыхания.-

> при более высокой температуре ниже плотность воздуха и тут или уменьшение размера или увеличение крыльев

Мысль в принципе имеющая право на существование, но для утверждений тут нужны расчеты. В-первых, плотность воздуха снижается при росте температуры только в условиях, когда давление постоянно. Если давление вырастет, то плотность может вырасти даже при росте температуры. Можно ли эту модель для плотности воздуха в нижних слоях атмосферы при глобальном потеплении использовать в предположении неизменности атмосферного давления, мне неизвестно. Но точно известно, что парниковый эффект на Венере привел не только к росту температуры атмосферы, но и к повышению давления и плотности нижних слоёв.

Во-вторых, интуитивно кажется, что даже если действительно с ростом глобальных температур плотность нижних слоёв атмосферы Земли снижается, это изменение будет второго-третьего порядка малости по сравнению с процентом наблюдаемого изменения размеров пчёл.-

Самолётам из за падения плотности воздуха приросте температуры запрещают взлетать, так как может не набрать скорость на взлетной.

Соответственно пчелы вылетевшие в такую погоду или будут вынуждены пережидать или будут нести отрицательный вклад. Вероятно количество выпадающих дней для более крупных при прочем равном будет больше -

Давление не изменилось. Рост температуры 3-4 градуса летом соответственно падение плотности 1%

Т.е. для полета нужно сократить массу при прочих на 1%

Трахейное дыхание сокращается как квадрат, что соответствует при прочих сокращению размера на 2%

Т.е. получаем сокращение на 3%

-

-

-

-

Авторы смотрели количество осадков (это, конечно, не совсем влажность, но все же...) и обнаружили очень большую вариацию в разные годы и отсутствие явного тренда. С влажностью еще должна быть та проблема, что осы, делающие свои норки в земле, могут в принципе регулировать влажность в своих выводковых камерах так, как им угодно (рыть там, где повлажнее или рыть глубже и пр.). Впрочем, я только предполагаю это.

-

Я думаю, что это разные процессы. Если бы они уменьшались с такой скоростью, как сейчас, миллионы лет, то давно бы достигли ничтожно малых размеров. Даже если зависимость не линейная, а мультипликативная. Полагаю, что тенденция к уменьшению насекомых на протяжении миллионов лет была связана с уменьшением концентрации кислорода в воздухе или с чем-то подобным (могу ошибаться). А то, что мы видим сейчас - какой-то новый процесс.

Виген Геодакян этим и объяснял тот факт, что у насекомых самки к.п. крупнее самцов, в то время как у видов, эволюционировавших к бОльшим размерам, крупнее самцы.

Это, кажется, называется правило Ренша.Т.е. самцы любых видов на шаг впереди самок, поскольку природа ставит на самцах как "расходнике" больше экспериментов (мутации).

Я с трудом воспринимаю такую аргументацию. Природа не ставит никаких экспериментов. Я понимаю, что это метафора, но не понимаю, какая от нее польза. Кроме того, в обсуждаемой работе не идет речь о том, что самцы растут или уменьшаются быстрее самок. Мне кажется, правило Ренша здесь неуместно.

-

Все покупают смартфоны, потому что народ мельчает. Причем заметьте - чем больше мельчает народ, тем крупнее делаются смартфоны.

почему вске вдруг начинают покупать смартфоны, хотя они не способствуют размножению и выживанию

Вы думаете, что не способствуют? Думаете, что самки не клюют на самцов с во-о-от такими смартфонами? Вы плохо знаете самок! Ну, а если серьезно, то демонстрация статуса - вполне себе эволюционно оправдана (кажется, здесь одна "н"). Думаю, что загадка с пчёлами будет посложнее.-

Если бы способствовали размножению, то цифры рождаемости после начала смартфоноадикции росли бы, а они только падают.

-

Ну, если они помогают вымирать медленнее, то есть прок и от них.

Но, конечно, мы (Homo sapiens) формировались в других условиях. Поэтому многие вещи - своего рода эволюционная инерция. Наши гены заставляют нас вести себя так, как было выгодно когда-то, когда условия менялись не так быстро. Поэтому мы (люди) все ещё претендуем на статусность, хотя в современном мире это с большей вероятностью приведет к раннему инфаркту, а не к размножению.

-

Широкий разброс результатов показывает, как аналитический выбор влияет на выводы.

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03177-1

-

У кого результаты больше зависят от глобального потепления, тот и прав. Даже в научпоп фильмах, буквально за десять минут - сначала про тёплый мезозой, и через десять минут про ужасное глобальное потепление сегодня.

-

Ну, люди такие люди... Но потепление, видимо, имеет место и является серьезной проблемой. Другое дело, что и эту проблему умудрились превратить в балаган. Иногда, когда во вполне себе научном журнале читаешь читаешь очередной опус о том, что именно недостаточное поедание курятины является причиной высоких углеродных выбросов, так и хочется закричать, как в старом анекдоте: "Прекратить фигню"!

-

В современных же условиях влияний значительно больше, чем полвека назад. Изощрённые гербициды и пестициды, распространение грибковых заболеваний и паразитов, 29 тыс самолётов в воздухе единоыременно, рассеивающих с выхлопами бензолы, наночастицы сажи и азотную кислоту.Всё в микродозах, но это оставляет в живых тех насекомых, которые тратят больше ресурсов организма на защиту, уменьшая количество энергии на рост.

Так что пчелиная болезнь, занесённая туристом на своих штанах из Нигерии, вызовет как уменьшение размеров пчёл, так и сокращение количества насекомых в семье.

Так что измельчание пчёл (и их вымирание во многих регионах) - следствие глобализации экономики и развитие всепланетной транспортной сети, а не глобальное потепление, которое никак от погодного шума очистить не могут. Поэтому моделируют, моделируют, да никак достоверно не вымоделируют.

Последние новости

Насекомые-опылители коэволюционировали с цветками на протяжении миллионов лет. Так, длинный хоботок позволяет пчеле Amegilla quadrifasciata эффективно высасывать нектар даже с самого донышка вытянутых цветочных венчиков. Кто знает, будет ли он столь же эффективным инструментом, если под влиянием температурных изменений на нашей планете уменьшится вместе со своей обладательницей. Фото с сайта en.wikipedia.org