Ближайшими родственниками митохондрий могут быть бактерии из горячих источников

Митохондрии — органеллы эукариотических клеток, помогающие им получать энергию из органических веществ. Уже точно известно, что митохондрии произошли от представителей обширной группы альфа-протеобактерий. Но от каких именно — ученые спорят до сих пор, и консенсуса пока нет. В недавно опубликованной статье группа мексиканских исследователей попыталась в очередной раз ответить на вопрос, какие из бактерий являются ближайшим родственником митохондрий. Для этого они посмотрели на расположение генов у ныне живущих альфа-протеобактерий и их биохимические пути. Оказалось, что по этому признаку митохондрии стоят ближе всего к иодидимонадам — недавно открытым бактериям, живущим в горячих источниках.

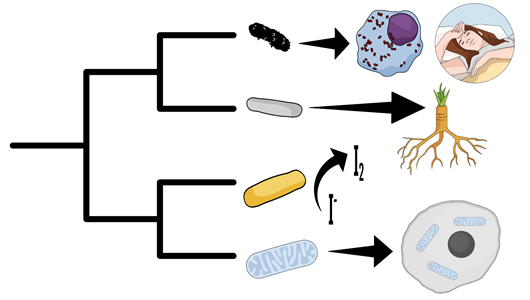

Прошло уже полвека с момента, как Линн Маргулис опубликовала свою теорию о происхождении митохондрий (а также хлоропластов) от бактерий, давным-давно вступившим в эндосимбиотические отношения с нашим далёким предком. Сейчас мы знаем, что митохондрии — это бывшие альфа-протеобактерии, то есть их предки находятся в одной группе с паразитами риккетсиями, эндосимбионтами вольбахиями, азотфиксирующими симбионтами ризобиями. В этой группе столько симбионтов и паразитов, что оформившиеся у исследователей к началу 2000-х годов подозрения, а не произошли ли митохондрии от бактерий, напоминающих рикеттсий или вольбахий, казались вполне закономерными.

Расчеты в ранних исследованиях по эволюции митохондрий показывали, что эти органеллы являются ближайшими родственниками риккетсий — патогенных бактерий, вызывающих такие заболевания, как сыпной тиф и пятнистая лихорадка Скалистых гор (V. Emelyanov, 2001. Evolutionary relationship of Rickettsiae and mitochondria). В некоторых моделях митохондрии даже отображались на филогенетическом дереве как подгруппа риккетсий.

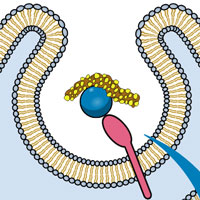

На первый взгляд это могло показаться правдоподобным, так как между митохондриями и риккетсиями много общего. И те, и другие не способны жить вне клеток эукариот (рис. 2), и те, и другие имеют сильно редуцированный геном и собственный метаболизм. Риккетсии даже «предпочитают» сами не синтезировать АТФ, вместо этого заимствуя его из клетки-хозяина. (Впрочем, сами они все-таки могут его синтезировать — в тех случаях, когда у клетки-хозяина его вообще больше нет, см.: A. Sahni et al., Pathogenesis of Rickettsial Diseases: Pathogenic and Immune Mechanisms of an Endotheliotropic Infection.) Митохондрии, которые, наоборот, только синтезом АТФ и заняты, получают большую часть всех остальных необходимых метаболитов из клетки-«хозяина». В таком сценарии получалось, что риккетсии — это что-то вроде «митохондрий наоборот». Даже высказывалась гипотеза, что предок митохондрий сначала был паразитом вроде риккетсии, который уже в процессе сожительства с клеткой «исправился» и стал сам снабжать ее АТФ вместо того, чтобы воровать.

Рис. 2. Риккетсии (красные) внутри клетки эукариоты. Являясь облигатными внутриклеточными паразитами, риккетсии, относящиеся к альфа-протеобактериям, не могут жить вне клетки хозяина... прямо как митохондрии. Это одна из причин, по которым считается, что митохондрии и риккетсии произошли от общего бактериального предка. Рисунок из коллекции сервиса научной графики Mind The Graph

Эта теория выглядит стройно на первый взгляд, но зиждется на одном важном допущении: к моменту возникновения митохондрий эукариотическая клетка должна была уже в целом сформировать свой облик — риккетсии-то колонизируют эукариот, как и вольбахии, и прочие внутриклеточные альфа-протеобактерии. Но в последнее время накапливается все больше данных о том, что предок митохондрии колонизировал не готовую эукариоту, а прокариоту, не сильно отличавшуюся уровнем организации от него самого (Эукариотические клетки могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза, «Элементы», 10.07.2023). А вот альфа-протеобактерии, колонизирующие прокариот, современной науке не известны.

На самом деле, близкое расположение митохондрий и риккетсий на филогенетических деревьях объясняется ошибкой филогенетического анализа, известной как притяжение длинных ветвей (long branch attraction). Суть ее заключается в том, что, если две ветви на филогенетическом дереве будут иметь значительно большую длину, они будут располагаться рядом вне зависимости от того, насколько близкородственны соответствующие организмы. Например, если собрать набор данных из генов растений семейства Бобовые и добавить к нему гомологичные гены человека и бактерии, то на дереве человек окажется ближе к бактерии, чем к бобовым (потому что и ветвь человека, и ветвь бактерии будут необычно длинными для этого дерева). Мы знаем, что это не так, но алгоритмы расчета эволюционных деревьев не очень умеют бороться с такой ошибкой. А ее обнаружение и корректировка довольно сложны и часто упускаются из виду, и к тому же требуют дополнительных данных.

И митохондрии, и риккетсии — это типичные длинные ветви. Если ты живешь в клетке другого организма, тебе приходится эволюционировать куда быстрее родственников, находящихся на свободе: приспособление к обитанию внутри другого организма требует гораздо больше изменений, чем приспособление к любой, даже самой суровой, внешней среде. Поэтому риккетсии и митохондрии притягивались друг к другу не потому, что они произошли от одного общего внутриклеточного предка, а потому, что оба живут в клетке-хозяине.

Но если не риккетсии, то кто? Разные исследовательские группы применяли различные методики: отказывались от привычных деревьев в пользу сетевых моделей с заковыристым математическим аппаратом, привлекали метагеномные данные (использовали бактериальную ДНК с океанского дна) — но ничего определенного сказать не могли. То митохондрии оказывались близкородственны чуть ли всем альфа-протеобактериям подряд, кроме — внезапно — риккетсий (D. Carvalho et al., 2015. What are the Evolutionary Origins of Mitochondria? A Complex Network Approach). То вообще оказывалось, что ведущая к митохондриям «ветка» ответвилась раньше всех ныне живущих — и, таким образом, родственников у них просто не осталось (J. Martijn et al., 2018. Deep mitochondrial origin outside the sampled alphaproteobacteria). Подробный обзор этих исследований можно найти в моей статье «Внимание! Разыскивается предок митохондрий!». В общем, можно сказать, что сколько исследователей — столько и мнений о ближайшем родственнике митохондрий.

Недавно в эту копилку гипотез добавилась еще одна — от исследователей из Национального автономного университета Мексики. В своей статье, опубликованной в журнале Science Advances, они решили поискать ближайшего родственника митохондрий не по привычным последовательностям генов и белков (хотя тоже использовали их как вспомогательные данные), а по отдельным генетическим и биохимическим признакам. Это похоже на то, как раньше, до появления молекулярной филогенетики, эволюционные деревья млекопитающих строили по их морфологическими особенностям. Воистину, все новое — это хорошо забытое старое.

Прежде всего исследователи предположили, что у ближайшего родственника митохондрий гены белков дыхательной цепи будут расположены как у митохондрий — такое явление называется синтенией. Только вот незадача: у современных митохондрий очень маленький геном, и большинство их генов перенесено в ядро эукариотической клетки. Но есть и хорошие новости — эукариоты дивергировали почти с самого момента возникновения, и митохондрии теряли гены в каждой линии эукариот по-разному. В итоге у митохондрий разных организмов сохранились разные фрагменты былых «цепочек» генов — их можно сравнить с геномами ныне живущих альфа-протеобактерий и посмотреть, что таким образом «соберется» из генов, как из кубиков (рис. 3). Выяснилось, что «собирается» последовательность генов бактерий порядка Iodidimonadales.

Рис. 3. У гельминта онхоцерки, инфузории Tetrahymena и других эукариот в геноме митохондрий сохранились разные блоки стоящих вместе генов. Некогда у бактериального предка митохондрий они образовывали большой оперон. Их можно выровнять с оперонами альфа-протеобактерий и посмотреть, какой из оперонов из них можно «собрать». Пока проще всего «собрать» таким образом цитохромоксиданый оперон иодидимонады, кодирующий белки ее дыхательной цепи. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Дополнительные критерии поиска «братьев» и «сестер» митохондрий включали в себя наличие тех или иных ферментов, необходимых для синтеза мембранных липидов и метаболизма кинуренина. Здесь действовал похожий принцип реконструкции — например, если митохондрии разных таксонов эукариот несут в себе разные типы фермента кардиолипинсинтазы, то, значит, у последнего общего предка митохондрий и какой-нибудь бактерии было две кардиолипинсинтазы. Теперь остается поискать, у каких бактерий сейчас их две — и да, опять на этом попадаются иодидимонады.

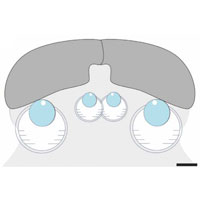

Эта экзотическая группа бактерий была описана только в 2016 году (T. Iino et al., 2016. Iodidimonas muriae gen. nov., sp. nov., an aerobic iodide-oxidizing bacterium isolated from brine of a natural gas and iodine recovery facility, and proposals of Iodidimonadaceae fam. nov., Iodidimonadales ord. nov., Emcibacteraceae fam. nov. and Emcibacterales ord. nov.). Известные на сегодняшний день представители живут в горячих источниках и окисляют иодиды, которыми богата океанская вода, до молекулярного иода (рис. 4). Вплоть до недавнего времени они были мало кому известны — но теперь Google на запрос Iodidimonas выдает новости об обсуждаемой статье о происхождении митохондрий. Так целая группа бактерий неожиданно «прославилась» благодаря своей знаменитой родне.

Рис. 4. Иодидимонады растут на среде, содержащей иодиды и крахмал. Выделяющийся молекулярный иод дает характерную цветную реакцию с крахмалом, окрашивая среду под колониями в фиолетовый цвет. Фото из статьи S. Amachi, T. Iino, 2022. The Genus Iodidimonas: From Its Discovery to Potential Applications

Но является ли обсуждаемая статья окончательным ответом на вопрос о ближайшем родственнике митохондрий? Скорее всего, нет — пока она выглядит лишь как еще одна статья в череде работ по этому вопросу с использованием разных методов. Быстрая эволюция митохондрий после эндосимбиотического события и редукция их генома настолько затерли достоверные эволюционные сигналы, что этот вопрос еще долгое время будет нерешенным.

Кроме того, могут быть открыты новые виды бактерий, которые окажутся еще более похожими на митохондрии по описанному набору дискретных признаков. «Я не удивлюсь, если через три, пять или десять лет появится новый кандидат, который будет еще ближе к тому, что мы называем протомитохондриями», — комментирует Отто Гейгер, один из авторов работы, в разговоре с New Scientist.

Тем не менее обсуждаемое исследование хорошо складывается в один пазл с недавними работами по происхождению митохондрий, которые обсуждались в новости Эукариотические клетки могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза («Элементы», 10.07.2023). Как мы писали, всё больше данных свидетельствует о происхождении митохондрий от бактерий, которые поначалу просто жили рядом с нашим архейным предком и (предположительно) окисляли для него сероводород. Постепенно симбиоз становился всё теснее, и в конечном итоге альфа-протеобактерии перешли к эндосимбиозу, заодно отказавшись и от метаболизма соединений серы в пользу исключительно кислородного дыхания.

Конечно, в таком сценарии все участники эндосимбиоза на момент его начала должны были быть свободноживущими и жить где-то в древнем океане, существовавшем на Земле более миллиарда лет назад — включая предка митохондрий. Бактерии из горячих источников оказываются идеальными кандидатами на роль его ближайших потомков. Так что статью мексиканских исследователей нужно рассматривать именно в комплексе с остальными работами.

Если две группы биоинформатиков разными методами и с использованием разных данных нашли подтверждение двойному эндосимбиозу (который и должен был произойти в описанном выше сценарии), то мексиканские исследователи обнаружили вероятного свободноживущего родственника митохондрий. Это отлично согласуется с гипотезой наличия у них свободноживущего (а не паразитического) предка и является еще одним кирпичиком в основании гипотезы, что сначала были митохондрии и только потом — эукариоты. Но до последнего слова в вопросе эволюции митохондрий еще очень далеко.

Источник: Otto Geiger, Alejandro Sanchez-Flores, Jonathan Padilla-Gomez, Mauro Degli Esposti. Multiple approaches of cellular metabolism define the bacterial ancestry of mitochondria // Science Advances. 2023. DOI: 10.1126/sciadv.adh0066.

Георгий Куракин

-

Иодидимонады растут на среде, содержащей иодиды и крахмал.

Иодида и крахмала в окружающей среде навалом, почему Иодидимонады такие редкие организмы?-

В этой фразе не подразумевалось, что они питаются крахмалом. Крахмал добавлен как индикатор наличия молекулярного иода. Чтобы колония фиолетовой была.

А о местах обитания и способе питания написано "живут в горячих источниках и окисляют иодиды до молекулярного иода". Возможно, вне горясих источников это окисление неэффективно.-

В этой фразе не подразумевалось, что они питаются крахмалом. Крахмал добавлен как индикатор наличия молекулярного иода.

Известно, что крахмал это индикатор на иод, но крахмалом можно и питаться, так что фраза двусмысленная.

Бактерии действительно какие-то древние, свидетели появления митохондрий, может горячие источники остановили их эволюцию?

https://www.mdpi.com/2076-2607/10/8/1661

Неожиданно на среде появилось значительное количество колоний пурпурного цвета (рис. 4). Образец представлял собой рассолную воду, связанную с природным газом (метаном), собранную на полуострове Босо, Тиба, Япония. Рассолы в этом районе часто имеют концентрацию иодид иона около 1 мМ, что в 2000 раз выше, чем в природной морской воде.

Кстати при реакции выделяющегося иода с аммиаком может получится очень даже сильный БАБАХ - опасные микроорганизмы!

-

-

Возможно, вне горячих источников это окисление неэффективно.

Особенно с учетом с совсем невысокой его концентрации: в морской воде иодидов совсем не "навалом" - в качестве микроэлемента его может быть вполне достаточно, но чтобы добывать энергию из их окисления - даже близко нет, разумеется.

Например того же молекулярного кислорода - одного из сильнейших окислителей - в атмосфере должно быть не меньше точки Пастера (~0,3%), чтобы его применение клеткой в таком качестве было оправдано.

-

Не думал, что синтения у прокариот может сохраняться на так долго, миллиарды лет.

Я рассуждал так, что сам по себе порядок генов в хромосоме не особенно важен, но в межгенных промежутках могут находиться регуляторные последовательности которые действуют на близкие и, что важнее, на отдаленные гены. Поэтому разрывы синтенных блоков приводят к нарушению регуляции генов возле разрыва, и поэтому такие разрывы редки. Но мне казалось, что все это имеет смысл для эукариот с большими геномами и сложной регуляцией, а у прокариот регуляция гораздо компактней, поэтому синтения у прокариот не такая консервативная.

Видимо мои представления о регуляции генов прокариот не соответствуют реальности :(

А вот альфа-протеобактерии, колонизирующие прокариот, современной науке не известны.Ну, тут наверное следует сказать что и из группы, ближайшей к тем самым "колонизированным прокариотам" - локиархей - современной науке живьём более-менее известен пока только один представитель, да и то - не той подгруппы, которая кажется наиболее интересной и близкой к общему предку эукариот (хеймдалльархеи). И узнать кем и как их можно колонизировать пока представляет собой немалые трудности ввиду трудоемкости и длительности просто культивирования оных локиархей.

В общем, можно сказать, что сколько исследователей — столько и мнений о ближайшем родственнике митохондрий.Пелагибактер например, о котором писал ещё Е.В. Кунин в своей книге.

Кстати интересно - как сейчас с ним (пелагибактером) тут обстоит дело? Совсем выписали из "особ, приближенных к"? И ожидается ли снятие с него статуса "Кандидатуса"?

-

Как то нашёл философскую идею, которая весьма объясняет становление эукариот. Искал про город, нашёл это. Долго: https://en.wikipedia.org/wiki/Holon_(philosophy)

Там правда, у часовщика Биоса возникнет проблема соединение разных моделей. Но неплохо объясняет, почему сложную систему проще собрать по модулями, а не всё сразу.Parable of the two watchmakers

There once were two watchmakers, named Bios and Mekhos, who made very fine watches. The phones in their workshops rang frequently; new customers were constantly calling them. However, Bios prospered while Mekhos became poorer and poorer. In the end, Mekhos lost his shop and worked as a mechanic for Bios. What was the reason behind this? The watches consisted of about 1000 parts each. The watches that Mekhos made were designed such that, when he had to put down a partly assembled watch (for instance, to answer the phone), it immediately fell into pieces and had to be completely reassembled from the basic elements. On the other hand Bios designed his watches so that he could put together subassemblies of about ten components each. Ten of these subassemblies could be put together to make a larger sub-assembly. Finally, ten of the larger subassemblies constituted the whole watch. When Bios had to put his watches down to attend to some interruption they did not break up into their elemental parts but only into their sub-assemblies. Now, the watchmakers were each disturbed at the same rate of once per hundred assembly operations. However, due to their different assembly methods, it took Mekhos four thousand times longer than Bios to complete a single watch.

Herbert Simon, quoted by Andrew Koestler (1967)

Про йодоидимон был видео на ютюбе ещё месяц назад, там возможно больше общих черт.

Теперь эти источники и бактерии будут вдоль и поперек изучены.

Рикетсии паразитирует ещё и на растения. Но некоторые из этой когорты таки исправились, например, некоторые Волбахии. Но не совсем. Там нашли, что кровососам не хватает определённых витаминов. И репродуктивный паразит волбахия снабжает постельных клопов витамином Б2 и биотином. https://www.nature.com/articles/s41598-022-14505-2 Паразит паразиту брат и друг. Хотя волбахии таки не совсем обычные паразиты, их цель воспроизводство за счет создание новых самок. Какие то массовые (террариумные) виды изоподов партеногенетические за счет волбахии.

Пелагибактер как бы нуждается в редуцированной сере. А один из членов этого союза как раз серная бактерия.

У меня есть вопрос, который важен для меня, но ответа найти не могу (я не биолог).

Вопрос: Известно, что генетический код чрезвычайно консервативен. В то же время известно, что генетический код митохондрий отличается от универсального генетического кода. А с каким генетическим кодом работают предполагаемые предки митохондрий?

Тут все варианты ответов (как у митохондрий / стандартный универсальный / что-то третье) очень интересны.

1. Если у какого-то предполагаемого предка митохондрий генокод окажется как у митохондрий, то он, пожалуй, может поменять статус c предполагаемого на реального предка. Это будет очень сильный аргумент.

2. Если все предполагаемые предки митохондрий работают со стандартным генокодом, то, значит, митохондрии поменяли генокод эволюционным путем, будучи уже симбионтами эукариотов. Это пример эволюции генокода под давлением обстоятельств (видимо, передача функций генома в клетку)

3. Если предполагаемые предки митохондрий имеют свои собственные особенности генокода, он у них и не универсальный, и не митохондриальный, то, значит, чрезвычаный консерватизм генокода является скорее догмой, чем истиной.

Но я не нашел информации о том, как устроен генокод у альфа-протеобактерий.

Как же он устроен?

-

-

-

Сейчас прямо так не скажу, где это постулируется явно, но вот, например, пара попавшихся при поиске ссылок.

1. М.Никитин - "Подсчитано, что базовый генетический код (тот, что использует большинство современных живых систем) по оптимальности входит в тысячную долю лучших из всех возможных кодов. Одна-ко он не самый лучший. Например, если стоп-кодон UGA станет. БИОГЕНЕЗ. кодировать триптофан, помехоустойчивость кода возрастет. Именно такие изменения кода происходят в малых геномах, на-пример геномах митохондрий." https://istina.msu.ru/media/publications/article/13d/fbb/7360574/2013_07_20-23.pdf?ysclid=lnls1kkmer711942813

2. Сергей Ястребов: "Отдельный интересный сюжет, связанный с митохондриями, касается вариабельности генетического кода. Когда генетический код расшифровали, считалось, что он абсолютно единый и всеобщий для всех живых существ Земли - от вируса до слона. Это почти так и есть, но не совсем. Митохондриальные геномы - одно из мест, где в генетическом коде встречаются отклонения, причем достаточно многочисленные и разные у разных эукариот. Например, у человека митохондриальный генетический код отличается от "базового" генетического кода, который действует у того же человека в ядерном геноме, значениями четырех кодонов. Поскольку митохондрия имеет свой аппарат синтеза белка, то на работу ядерных генов изменения в ее генетическом коде никак не влияют. Просто в одной и той же клетке одновременно функционируют два разных генетических кода - ядерный и митохондриальный.

Скорее всего, изменения в генетическом коде митохондрий стали накапливаться уже после того, как митохондрии стали внутриклеточными симбионтами"

https://caenogenesis.livejournal.com/104906.html-

Я нашел статью https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/jo

urnal.pgen.1000565 из которой следует, в меру моего ограниченного понимания, что некоторые настоящие альфа-протеобактерии (какой-то симбионт цикады) имеют модифицированный генокод: UGA->stop заменено на Trp. Причем, вроде, именно такая замена имеет место и в митохондриальном коде. Но в митохондриальном коде есть еще и другие замены. То есть это похоже на мой вариант 1, да не совсем. Действительность богаче представлений о ней, как обычно. -

Скорее всего, это случайное совпадение, тем более, что здесь лишь одна замена, а у митохондрий разных эукариот замены тоже отличаются. По сути, у паразитов и симбиотов есть тенденция к уменьшению геномов и некоторой модификации ген. кода, что роднит их с митохондриями, см. например, https://biomolecula.ru/articles/samye-nestandartnye-genetich

eskie-kody . Да и не могли симбиоты цикады появиться раньше самих цикад. )) -

Да, это очень похоже просто на совпадение. Не стоит брать в голову. Насчет симбионтов цикад очень точное замечание. Это может означать, что мутация генокода этого симбоинта довольно молодая. Как минимум, мутация моложе возникновения эукариот, ведь нужно было симбиотить с какой-то эукариотой, даже если не с цикадой.

-

-

-

-

-

Переводить долго, да и статья длинная. Философская основа появление эйкариот:

https://en.wikipedia.org/wiki/Holon_(philosophy)

Там можно прочитать про двух часовщиков. Весь смысл, что собрать сложную систему (например часы) намного более просто и быстро сначала собирая рабочие модули, которые потом можно объединить в целое (часы или эукариот). А если собирать всё сразу, то при любой ошибке система сразу рушится. А если по частям, при ошибке рушится лишь один модуль. (Там, конечно, новая проблема, как модули соединить.)The first observation was influenced by a story told to him by Herbert A. Simon—the 'parable of the two watchmakers'—in which Simon concludes that complex systems evolve from simple systems much more rapidly when there are stable intermediate forms present in the evolutionary process compared to when they are not present.

Последние новости

Рис. 1. Исследование мексиканских ученых заставляет по-новому взглянуть на запутанные эволюционные отношения митохондрий и альфа-протеобактерий. Возможно, ближайшие из ныне живущих родственников митохондрий — бактерии, восстанавливающие иодид до иода. А вот риккетсии — бывшие кандидаты в ближайшие родственники — скорее всего относятся совсем к другой ветви. Рисунок приведен с иллюстративной целью, автор Георгий Куракин