Бактерия с синтетическим минимальным геномом сохранила способность к адаптивной эволюции

В 2016 году американские биологи создали бактерию с синтетическим минимальным геномом, содержащим всего 493 гена — меньше, чем у любого другого организма, способного самостоятельно расти в лабораторных условиях. Ожидалось, что удаление всех генов, кроме абсолютно необходимых для выживания, может сделать бактерий неспособными к адаптивной эволюции. Однако эволюционный эксперимент, поставленный для проверки этой гипотезы, не подтвердил ее. Оказалось, что «минимизированные» бактерии сохранили эволюционный потенциал. Их приспособленность (оцениваемая по скорости размножения) в ходе эксперимента росла даже быстрее, чем у исходных, неминимизированных бактерий, у которых в геноме 901 ген. Изначально минимизация вдвое снизила скорость размножения, но за 2000 поколений бактерии вернулись к исходному уровню приспособленности. Исследование показало, что искусственно спроектированные упрощенные организмы могут быть оптимизированы эволюционными методами, что открывает новые горизонты перед синтетической биологией.

Американские биологи из института Крейга Вентера (J. Craig Venter Institute) и их коллеги из других научных учреждений продолжают двигаться к заветной цели: созданию искусственных организмов с желаемыми свойствами. Важнейшие вехи этого пути освещались на «Элементах» (см. ссылки в конце новости). В новой статье, опубликованной в июле в журнале Nature, исследователи сообщили о результатах экспериментов, призванных прояснить вопрос о том, как удаление из генома всего «лишнего» (того, без чего можно худо-бедно обойтись в идеальных условиях) сказывается на эволюционном потенциале организмов.

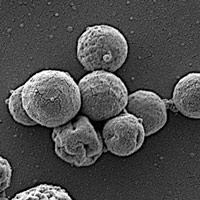

Работа велась с двумя штаммами бактерий-микоплазм с синтетическими геномами. Первый из них — «неминимальный» штамм syn1.0, о котором рассказано в новости Создано первое живое существо с синтетическим геномом («Элементы», 25.05.2010). Геном syn1.0 содержит 901 ген и представляет собой слегка модифицированную синтетическую копию генома природной бактерии Mycoplasma mycoides, возбудителя пневмонии коров.

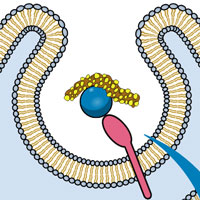

Геном второго, «минимального» штамма syn3B был сконструирован из генома syn1.0 путем максимального сокращения. Из генома убрали всё, что можно было убрать, сохранив бактериям жизнеспособность и приемлемую для лабораторных экспериментов скорость размножения (см.: Изготовлена бактерия с синтетическим минимальным геномом, «Элементы», 28.03.2016). У syn3B всего 493 гена, из которых 474 абсолютно необходимы для выживания, а 19 были оставлены для сохранения достаточной скорости роста лабораторной культуры. Это меньше, чем у любого другого организма, способного расти на искусственной среде самостоятельно, то есть в отсутствие других микробов.

Исследование состояло из двух этапов. Их целью было выяснить, как повлияло радикальное сокращение генома, во-первых, на мутагенез, во-вторых, на способность к адаптивной эволюции под действием отбора.

Чтобы оценить мутагенез, был проведен «эксперимент по накоплению мутаций» (mutation accumulation experiment). Бактерий syn1.0 и syn3B высевали на плотную питательную среду, брали одну из выросших колоний, разбавляли ее, снова высевали, опять брали одну случайную колонию и так далее. Поскольку каждая колония происходит от одной родительской клетки, подобная процедура ведет к регулярному сокращению численности популяции до одной бактерии. В таких условиях влияние естественного отбора на количество и спектр накапливающихся мутаций сводится к минимуму. Хотя, конечно, мутации с сильным отрицательным эффектом (летальные и очень вредные) продолжают отбраковываться. Но все же в итоге появляется возможность увидеть результаты мутагенеза если не в чистом виде, то в каком-то разумном приближении к нему. Стоит упомянуть, что один из авторов статьи — Майкл Линч (Michael Lynch), крупнейший специалист как раз по измерению темпов мутагенеза у прокариот.

Результаты оказались неожиданными. У ученых были основания предполагать, что «минимальные» микоплазмы syn3B будут мутировать быстрее, чем неминимальные syn1.0. Хотя бы потому, что у syn3B удалены два гена, участвующие в репликации, и восемь генов, связанных с репарацией. Казалось бы, точность копирования генетического материала должна была от этого пострадать.

Ожидания не подтвердились. Темп мутагенеза у обоих штаммов оказался, во-первых, одинаковым, во-вторых, рекордно высоким: чуть более 3·10−8 мутаций на нуклеотид за поколение (рис. 2).

Рис. 2. Темп мутагенеза (число нуклеотидных замен на нуклеотид за поколение, по вертикальной оси) у разных организмов в зависимости от размера генома (по горизонтальной оси). Синие точки — бактерии, зеленые — одноклеточные эукариоты, красные — многоклеточные эукариоты. Микоплазмы с синтетическим минимальным геномом (syn3B) показаны синим крестиком, микоплазмы с синтетическим неминимальным геномом (syn1.0) — синей звездочкой. Видно, что они вписываются в характерную для одноклеточных закономерность: чем меньше геном, тем выше темп мутагенеза. Числами обозначены виды: 1 — Apis mellifera; 2 — Arabidopsis thaliana; 3 — Caenorhabditis briggsae; 4 — Caenorhabditis elegans; 5 — Daphnia pulex; 6 — Drosophila melanogaster; 7 — Heliconius melpomene; 8 — Homo sapiens; 9 — Mus musculus; 10 — Oryza sativa; 11 — Pan troglodytes; 12 — Pristionchus pacificus; 13 — Chlamydomonas reinhardtii; 15 — Paramecium tetraurelia; 17 — Saccharomyces cerevisiae; 18 — Schizosaccharomyces pombe; 20 — Agrobacterium tumefaciens; 21 — Bacillus subtilis; 22 — Burkholderia cenocepacia; 23 — Deinococcus radiodurans; 24 — Escherichia coli; 26 — Mesoplasma florum; 27 — Mycobacterium smegmatis; 29 — Pseudomonas aeruginosa; 32 — Staphylococcus epidermidis; 34 — Vibrio cholera; 35 — Vibrio fischeri. Данные из обсуждаемой статьи в Nature добавлены на рисунок из статьи M. Lynch et al., 2016. Genetic drift, selection and the evolution of the mutation rate

Высокий темп мутагенеза, возможно, объясняется тем, что он характерен и для исходной, природной бактерии Mycoplasma mycoides. Это согласуется с общей закономерностью, характерной для одноклеточных: как правило, чем меньше размер генома, тем выше темп мутирования в расчете на нуклеотид за поколение, а у микоплазм маленькие геномы. Это, в свою очередь, может объясняться тем, что оба признака — маленький геном и высокий темп мутирования — коррелируют с низкой эффективной численностью популяции (Ne). При низкой Ne эффективность естественного отбора снижается, а дрейф усиливается. Поэтому отбору труднее доводить функции до совершенства (в том числе такую функцию, как контроль точности репликации), а полезные, но не жизненно необходимые гены с большей вероятностью могут быть потеряны (отсюда — уменьшение генома). Судя по косвенным признакам (таким как низкое процентное содержание нуклеотидов C и G) для M. mycoides характерна низкая Ne. Всё это согласуется с поддерживаемой Майклом Линчем гипотезой о том, что эволюция темпа мутагенеза определяется так называемым «порогом дрейфа» (подробнее эти идеи разбираются в новости У позвоночных скорость мутирования и численность популяции связаны отрицательной корреляцией, «Элементы», 13.03.2023). Пожалуй, к этому стоит добавить, что чем меньше геном, тем более высокий темп мутагенеза в расчете на нуклеотид могут себе позволить организмы, не рискуя вымереть от перегруженности вредными мутациями (риск вырождения зависит от темпа мутагенеза в расчете на геном, а не на нуклеотид).

Но почему у «минимальных» бактерий syn3B мутагенез не ускорился по сравнению с syn1.0, несмотря на удаление многих генов, помогающих точно копировать ДНК? Это осталось неясным. Одно из возможных объяснений состоит в том, что на самом деле мутагенез у syn3B все-таки ускорился, но это не удалось заметить, потому что из-за предельного сокращения генома случайно возникающие мутации чаще оказываются летальными, а летальные мутации использованными методами обнаружить нельзя.

Количественное соотношение разных типов мутаций (вставок, делеций и однонуклеотидных замен) тоже оказалось одинаковым у syn3B и syn1.0. В обоих случаях замены составляют подавляющее большинство обнаруженных мутаций. Но вот по соотношению разных типов замен нашлось различие: у «минимальных» микоплазм syn3B цитозин (С) чаще превращается в тимин (T), чем у неминимальных syn1.0. Скорее всего, это связано с утратой гена ung, белковый продукт которого вырезает из ДНК урацилы (U). Один из важных источников новых мутаций — спонтанное превращение C в U. В ходе репликации U интерпретируется клеткой как T, что в итоге приводит к замене комплементарной пары C:G на T:A. Ген ung защищает клетку от таких мутаций.

Чтобы оценить эволюционный потенциал бактерий syn3B и syn1.0, ученые провели 300-дневный эволюционный эксперимент, в ходе которого сменилось примерно 2000 поколений бактерий. В отличие от эксперимента по накоплению мутаций, на этот раз были созданы условия, максимизирующие эффективность отбора и минимизирующие дрейф. Соотношение эффективности отбора и дрейфа зависит прежде всего от численности популяции. Микоплазмы жили в жидкой питательной среде. Раз в сутки 3 мл среды с бактериями переносили в пробирку со свежей средой. При этом численность популяции всегда оставалась высокой — пересаживалось не менее 20 млн клеток. В эксперименте участвовали четыре исходно одинаковые популяции syn1.0 и столько же популяций syn3B.

Главным измеряемым показателем была дарвиновская приспособленность, которую, как принято в таких экспериментах, оценивали по скорости роста бактериальной культуры по сравнению с исходным, предковым штаммом syn1.0.

Поскольку в геноме syn3B осталось очень мало избыточности, а почти все гены являются жизненно необходимыми, можно было ожидать, что почти все мутации будут снижать приспособленность, так что положительному отбору не за что будет зацепиться. С этим согласуется хорошо известный факт, состоящий в том, что жизненно важные гены (essential genes), как правило, эволюционируют медленнее тех, чья утрата в идеальных условиях не смертельна (non-essential genes). Кроме того, уменьшение генома само по себе должно было сократить число позиций, на которые потенциально может воздействовать положительный отбор. Поэтому логично было предположить, что эволюционный потенциал (понимаемый в данном случае как способность наращивать приспособленность под действием отбора) будет намного меньше у syn3B, чем у syn1.0. С другой стороны, радикальное сокращение генома могло нарушить его связность и работоспособность, изменив структуру межбелковых взаимодействий, так что какие-то клеточные функции стали выполняться менее оптимальными путями. Тогда, наоборот, у отбора может оказаться больше возможностей для оптимизации разлаженного организма (см. Принцип Анны Карениной). Какой из факторов перевесит, заранее сказать было нелегко. Что же показал эксперимент?

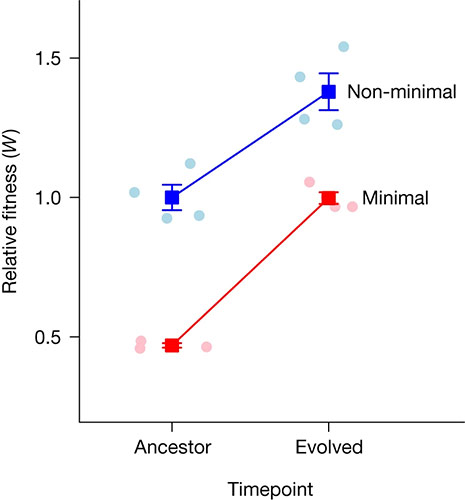

Эксперимент показал, что сокращение генома не лишило syn3B способности к быстрой адаптивной эволюции. Изначально у syn3B приспособленность к данным условиям культивирования была вдвое ниже, чем у syn1.0. Иначе говоря, после удаления половины генов бактерии стали размножаться вдвое медленнее. В ходе эволюционного эксперимента приспособленность syn3B стала быстро расти. К концу эксперимента, то есть по прошествии 2000 поколений, приспособленность syn3B вернулась на исходный уровень (рис. 3). Иными словами, проэволюционировавшие микоплазмы с минимальным геномом размножаются так же быстро, как и предковый штамм с вдвое большим по размеру геномом. Адаптивная эволюция за 300 дней полностью скомпенсировала ущерб, принесенный минимизацией генома.

Рис. 3. Рост приспособленности минимальных и неминимальных микоплазм (соответственно, красные и синие значки) в ходе эволюционного эксперимента. По вертикальной оси — скорость размножения по сравнению с исходными неминимальными бактериями syn1.0. Ancestor — состояние в начале эксперимента, Evolved — по его завершении. Кружочки — повторности (в эксперименте участвовало по четыре популяции каждого из двух типов). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Неминимальные микоплазмы syn1.0 тоже повысили свою приспособленность в ходе эксперимента. Спустя 2000 поколений syn1.0 размножались по-прежнему быстрее, чем syn3B, но разрыв между ними сократился, потому что приспособленность минимальных бактерий росла быстрее. Из этого, впрочем, не следует, что минимизация генома на самом деле увеличила эволюционные возможности микоплазм. Это всё тот же «принцип Анны Карениной»: улучшать плохое обычно проще, чем хорошее (в разлаженном геноме вероятность того, что случайная мутация окажется полезной, выше, чем в нормальном геноме, оптимизированном миллионами лет отбора).

Авторы изучили геномы проэволюционировавших бактерий, чтобы выяснить, какие гены изменились в ходе адаптации. То, что ген находился под действием положительного отбора, можно понять, в частности, по повышенной доле значимых (несинонимичных) нуклеотидных замен (см. Ka/Ks ratio). Оказалось, что адаптация syn1.0 и syn3B шла разными путями.

В четырех популяциях syn1.0 явные следы положительного отбора были обнаружены в 16 генах. Два из них участвуют в базовом метаболизме, пять — в работе с генетическим материалом (репликация, транскрипция, модификации ДНК и т. п.), три — в транспорте веществ через клеточную мембрану, четыре гена кодируют белки с неизвестными функциями. Жизненно необходимые гены (те, которые есть также у syn3B) эволюционировали не быстрее и не медленнее остальных (тех, которых нет у syn3B).

В четырех популяциях syn3B активнее всего эволюционировали 14 генов, причем только два из — те же, что подвергались положительному отбору у syn1.0. Среди этих 14 генов в базовом метаболизме задействованы два, в работе с генетическим материалом — три, в мембранном транспорте — один, генов с неизвестными функциями — один, и еще три гена участвуют в биосинтезе липидов. Из этого авторы делают вывод, что адаптация минимальных клеток пошла не по пути совершенствования мембранного транспорта (чтобы лучше закачивать дефицитные вещества из окружающей среды), а скорее по пути улучшения способностей к синтезу недостающих веществ.

Только два гена активно эволюционировали и у минимальных, и у неминимальных микоплазм. Один из них, ftsZ, кодирует белок, родственный эукариотическому тубулину и играющий важную роль в клеточном делении у прокариот. У восьми подопытных популяций в гене ftsZ закрепились разные мутации, однако у них есть кое-что общее. Большинство мутаций нарушает структуру того конца белковой молекулы ftsZ, которым она прикрепляется к клеточной мембране в ходе деления клетки.

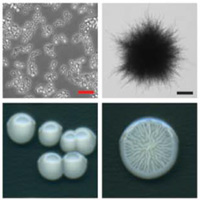

Такие изменения ftsZ в принципе могут влиять на размер клеток (например, может измениться типичный размер, при котором клетка приступает к делению). В ходе эволюционного эксперимента размер клеток действительно изменился, правда, не во всех подопытных линиях, а только у неминимальных микоплазм syn1.0 (рис. 1). Средний диаметр клеток syn1.0 увеличился на 85% (от 439 до 811 нм).

Исследователи решили проверить, связано ли это с мутациями ftsZ. Для этого они вставили типичную мутацию, закрепившуюся в нескольких подопытных линиях — преждевременный стоп-кодон, лишающий белковую молекулу концевого участка, — в геномы исходных (неэволюционировавших) микоплазм syn1.0 и syn3B. Результат оказался довольно удивительным. У неминимальных бактерий syn1.0 мутация увеличила диаметр клеток на 25%, а у минимальных syn3B та же самая мутация уменьшила клеточный диаметр на 19%. Этот яркий пример эпистаза (зависимости фенотипического проявления мутации от генетического контекста) согласуется с предположением о том, что минимизация генома сильно изменила структуру молекулярных взаимодействий, определяющих жизнь клетки. «Минимальные» клетки syn3B — это не просто упрощенные копии syn1.0, а другие существа с другой системой внутренних взаимосвязей.

Но самый важный результат, конечно, состоит в том, что минимизация генома не лишила бактерий способности к быстрой эволюции. Это позволяет надеяться, что конструирование радикально упрощенных (и потому потенциально более понятных и просчитываемых) модельных организмов — с перспективой в будущем создать на их основе какие-то полезные для человека формы жизни — не тупиковый путь. Исследование показало, что даже крайне упрощенный организм, каким бы он ни был ущербным поначалу, может сохранить способность к адаптивной дарвиновской эволюции. Его можно оптимизировать путем селекции, восстановить исходную жизнестойкость — и двигаться дальше.

Источник: R. Z. Moger-Reischer, J. I. Glass, K. S. Wise, L. Sun, D. M. C. Bittencourt, B. K. Lehmkuhl, D. R. Schoolmaster Jr, M. Lynch & J. T. Lennon. Evolution of a minimal cell // Nature. 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06288-x.

См. также:

1) Изготовлена бактерия с синтетическим минимальным геномом, «Элементы», 28.03.2016.

2) Создано первое живое существо с синтетическим геномом, «Элементы», 25.05.2010.

3) Первая в мире операция по пересадке генома позволила превратить один вид бактерий в другой, «Элементы», 02.07.2007.

-

-

В статье это не упомянуто. Видимо, это надо понимать так, что нет, не выросло. Слово "дупликация" не использовано ни разу. Немного странно, да.

-

Дупликация происходит обычно при наличии мобильных элементов - при их "прыжках" во время самой репликации. А тут все такие элементы были заведомо вычищены из геномов - потому и не странно.

-

вообще интересно что про создание упрощенной клетки мы писали лет 10 назад наверное в комментариях. И еще тогда писали что упрощать сложнее чем создать с нуля. Но тем не менее пошли этим путем. Как я понимаю вовсе не все эти гены нужны для выживания клетки, другое дело эти гены минимально обеспечивают работу того комплекса процессов который сложился у прокариот. Очевидно что в какой то момент он был намного проще и обеспечивался другими более простыми путями и требовал меньше генов. Однако двигаясь назад может не получится откатится к тем генам. Может конечно пробовать делать из белков их исторические версии каталитические центры, но как изменить гены чтобы они делали не полный белок? Это возможно сейчас?

-

-

-

https://elementy.ru/novosti_nauki/430477/Malyy_razmer_ptichi

-

У свободноживущих прокариот он и так "по умолчанию" направлен на редукцию размера генома. Причём настолько сильно, что никаким эукариотам и не снилось (ну разве что дрожжевым грибам) - читайте "Логику Случая" Евгения Кунина.

-

А если вкрации, чем там объясняется жоский отбор на редукцию генома? Максимальной пользой быстрого деления, чтобы микробы не мешкали, осваивая субстрат, пока другие занимаются переписью длинных кодов? Кажется, тут и затаилась вигода симбиоза, приведшая к эукаритической ядерности/органельности - генетический материал ядра, удваиваясь при делении, сразу же как бы удваивает и генетический материал всех симбионтов-протоорганелл, которые теперь могут выбросить делегированные ядру гены, чтобы стать шустрее в делении. Т.е., симбионтов «примагничивал» к хостовым протоэукариотам, по сути, отбор на уменьшение генома с одновременным отбором на увеличение генома протоэукариотической клетки. Наверное, этот градиент факторов отбора можно как-то соотнести с объёмом клетки, определяющим объём отхваченного в моменте субстрата (т.е., при каком-то критическом соотношении объёмов симбионтов и их скоростей деления они превращаются в единую систему, в цельную единицу отбора).

Хочется даже эту абстрактную модель эволюционных фазовых переходов на физику спроецировать, вывести конфигурацию элементарных частиц или фундаментальных взаимодействий. Или на политику-экономику. Конкуренция оптимизаций в своём пределе приводит к полной потере индивидуальности (и централизации власти над конкурсантами), все электроны становятся неотличимыми друг от друга, это так символично :3.-

А если вкрации, чем там объясняется жоский отбор на редукцию генома?

Да хотя бы малым объёмом клетки вообще. А с другой стороны - сильным давлением очищающего отбора, который у прокариот, имеющих на порядки бОльшие размеры популяций, гораздо эффективнее вычищает слабовредные мутации, а удлинение генома без улучшения функционала это именно такая мутация - она удлиняет цикл репликации и повышает расходы на неё, делая клетку-мутатнта менее быстроделящейся по сравнению с собратьями с меньшими геномами.генетический материал ядра, удваиваясь при делении, сразу же как бы удваивает и генетический материал всех симбионтов-протоорганелл

Вообще-то репликация ядерной и органелльной ДНК происходит независимо. ДНК митохондрий и пластид даже очень сильно редуцированная, сохранила все черты своих бактериальных предков - кольцевую топологию и метилирование СpG динуклеотидов.

Тогда как ДНК хромосом в ядре реплицируется существенно иначе, начинаясь одновременно во множестве малоспецифичных точек.-

"Вообще-то репликация ядерной и органелльной ДНК происходит независимо." - дада, это понятно, и я об том, что органельная ДНК в ходе случайных мутаций может терять какие-то гены, компенсация которым в ходе случайных мутаций будет возникать у ядра. Всмысли пытался для себя на пальцах сформулировать этот эволюционный процесс "делегирования" ядру органельного генофонда и давление отбора, всё плотнее и плотнее привязывающее симбионтов к клетке.

-

-

-

с перспективой в будущем создать на их основе какие-то полезные для человека формы жизнис перспективой в будущем создать на их основе какие-то полезные для военных формы жизни

-

У китайцев из Уханя чашки Петри отобрать и все в порядке будет. В Сведловске тоже был случай в 80-х "какие-то полезные для военных формы жизни" вышли наружу погулять.

-

Обязательно. И у американцев закрыть все их заграничные лаборатории нахрен. До единой. С санкциями за повторное открытие вплоть до принудительного сжигания лабораторий. На всякий случай. А то нанимают на работу всяких дешевых аборигенов и занимаются непонятно чем.

-

И у американцев закрыть все их заграничные лаборатории нахрен.

Американцев зачем? У них ковид и сибирская язва из лабы убегали???-

Вы в теме всех утечек? Нахрен подобные риски. А насчет того что откуда убежало и кто это подстроил и кому это выгодно тема очень темная.

Все подобные лаборатории закрыть как опасные, США привлечь к ответственности за риски для цивилизации, оштрафовать. Что касаемо Уханя то тут дело темное, доказательст нет, но китайцы за границей не работали, у себя возились. Ну что-то пошло не так.-

Вы в теме всех утечек? Нахрен подобные риски.

В теме! В США не было утечек уровня Уханя и Свердловска, а закрыть на основании ваших субъективных страхов это не научно, поскольку субъективно.-

Вы сотрудник ФБР? Откуда такая уверенность?

По мне так Вы истинный марксист -ленинист, для которого его учение всесильно и потому верно. А вот риски они есть ВСЕГДА и они примерно пропорциональный количеству лабораторий. И то, что их выносят за границы США указывает, что они немаленькие. Да и среди зулусов их легче скрыть.-

А вот риски они есть ВСЕГДА и они примерно пропорциональный количеству лабораторий.

Абсолютно не пропорциональны. Риски обратно пропорциональны способности людей планировать последствия и результаты своих действий.

В стране "аналогов нета" утверждавшей, что построит коммунизм для следующего поколения и не предугадавшей свой собственный развал эти риски просто зашкаливали.

Один Чернобыль чего стоил.-

а уж чего стоили Хиросима с Нагасаки. Способность к планированию была выше в стране марксизма -ленинизма (в ней даже госплан был) но ни к чему хорошему не привела. теперь, судя по Вам, марксизм-ленинизм победил и в США, и надо срочно принимать меры, особенно к закрытию лабораторий.

-

а уж чего стоили Хиросима с Нагасаки.

Они стоили безоговорочной капитуляции Японии в войне. Абсолютно правильное военное планирование и гуманное притом, потому что война очень быстро прекратилась без лишних много миллионных жертв.судя по Вам, марксизм-ленинизм победил и в США,

Там победила демократия и рыночная экономика, у нее с планированием лучше. Вы просто судите по названию, если что-то называется Корейская народно-демократическая, то это совсем не демократическая, не смотря на название.

Если что-то называется "плановая бла-бла-бла", то это не значит, что эта система может хорошо предсказывать спрос и предложение на товары, рыночная экономика делает гораздо лучше.-

Они стоили безоговорочной капитуляции Японии в войне. Абсолютно правильное военное планирование и гуманное притом, потому что война очень быстро прекратилась без лишних много миллионных жертв.

Троекратный фэйспалм. :N

Гуглим "Квантунская армия".Там победила демократия и рыночная экономика, у нее с планированием лучше.

Да вы, батенька, знатный мирдверьмяч!

Кризис перепроизводства?. выборщики?.. Не, не слышал!-

Кризис перепроизводства?. выборщики?.. Не, не слышал!

Чем то таким по зомбоящику ватников пугают, и они сильно так боятся этих страшных слов. Расскажите, чем выборщики 200 лет назад были плохи, очень правильное и долговременное решение? Предложите более лучшее решение, работающее все это время, наверное по интернету )))) Но чувствую придется засчитать вам слив!

Странно, почему США никак от кризиса перепроизводства не развалится, а СССР взял и хоть ни одного кризиса перепроизводства и не было развалился ))))

Да вы, батенька, еще более знатный мирдверьмяч! Все познается в сравнении!-

1. "Уханьский вирус" это американская теория заговора. Причина её ксенофобия. А китайцы плохие, потому что по экономике обошли США.

2. То что вирус впервые обнаружили рядом с лабораторией может означать, что там его могли идентифицировать, а так короновирус мог уже давно гулять по региону. (Только местные власти скрывали проблемы, в основном от столичных властей.)

3. США лаборатории размещают по всему земному шару, лишь бы не у себя. С чего так? Может, чтоб если уж что то пошло не так, была утечка, чтоб страдали жители малоразвитых (не западных) стран.

4. Экономическая утопия из под пера и диктатура не состоялась. Хотя вот Скандинавия с левыми меншевиского толка очень уж преуспели. Но там свободный рынок и демократия, только вот левые власти старались снизить ущерб обществу от свободного рынка. А еще трудолюбие и племенное мышление, мы все скандинавы одно племя.

А еще, у нас после СССР рыночные реформы проводили диктаторским способом. То же весьма провально. В Словении не форсировали свободный рынок, и жить по лучше.

И нечего про биологию. Кстати, в далёкой стране местные специалисты вполне ради перспективам открытие американской лаборатории. Там и профессиональные перспективы и зарплаты...-

США лаборатории размещают по всему земному шару, лишь бы не у себя. С чего так?

Что интересно ни одного факта в подтверждении своего вранья вы не привели ))))

Какие BSL-4 лаборатории США размещают "по всему земному шару" и где, есть список?-

Если вы в английский хорошо, полазьте по сайтам госзакупок американским думаю там найдутся все лаборатории.

-

Ну раз вы тоже умеете, то найдите эти лаборатории для меня ))))

Что не можете, опять лоханулись?

Это ваша задача перепроверять ЛАПШУ на ваших ушах.-

в Пентагоне сами признали что финансировали, только отмазались что якобы для "сельхоз производства". А представьте если найду, как было с закупками для минобороны США в крыму в 2013 г, тоже крикуны ципсошные вопили "никаких планов по вводу войск США в крым не было" а когда им ткнули в тендеры на обустройство баз для минобороны США тут они сели в лужу. Не боитесь там же оказаться? Лучше сами поищите и если не найдете сможете написать вот не было финансирования все проверил. А пока это ваше голословное утверждение, и где больше лапши на ушах неизвестно.

-

-

-

-

Министерство обороны США заявило, что на протяжении 20 лет оказывало помощь 46 украинским структурам в сфере биологии, однако подчеркнуло, что целью этой помощи была биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей.

... на территории Украины действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. ... лаборатории действовали в интересах Пентагона, в их работу были вовлечены американские фармкомпании, включая Pfizer и Moderna.

В марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

Ведомство отмечало, что на Украине происходит экстренное сворачивание биологических программ. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.-

более чем 30 биологических лабораторий. ...

Это ваша задача перепроверять ЛАПШУ на ваших ушах.

Ну так назовите все 30 лабораторий, какого уровня биологической опасности они были?

У меня в соседнем доме работает биологическая лаборатория INVITRO, какие-то возбудители опасных инфекций изучает: cифилис, СПИД, ковид, а недалеко в Кольцово лаборатория уровня BSL-4.

В отличии от такого брехла как вы я могу привести конкретные адрес и уровни лабораторий.-

увольте, это вы заявили что лаборатории выдуманные, вам и проверять. И последите за языком, выпускник якобы физматшколы, а разговариваете на уровне гопника с окраины Люберец. Если конечно школа не выдуманная.

-

-

-

-

-

-

-

Предсказывать спрос лучше может экономика плановая, а вот удовлетворять -конечно рыночная.

Но мы уклонились от темы. Вспомним, что после выбрасывания из окна Форрестола угрозе марксизма ленинизма в США не уделялось должного внимания, а это зараза еще та-и Вы являетесь ее явным источником. Но вслед за марксизмом-ленинизмом идет пролетарский интернационализм, который в США проявляется в виде BLM движения. Которое, проникнув в биологическую науку, смертельно опасно и все лаборатории надо закрыть превентивно.

Никакой "демократии" в США никогда и не было. В них даже было законное рабовладение. Рыночная экономика была, и даже остались ее остатки, но США -страна олигополий, и "рынок" там примерно такой же как был рынок операционной вистемы "виндовз" во времена персональных компьютеров или рынок операционных систем для смартфонов сейчас с дуополией. В СССР доде была дуополия партийных и государственных органов, так что тут полная калька.-

Предсказывать спрос лучше может экономика плановая, а вот удовлетворять -конечно рыночная.

У вас уже с первого предложения каша в голове. Плановая экономика не могла предсказать спрос на товары от слова совсем, из-за этого возникали всякого рода очереди, дефицит который порождал гигантскую спекуляцию. Или наоборот на прилавках стаяли 3-х литровые банки с зелеными помидорами.

А АвтоВаз выпускал ведра с болтами потому что именно на них и был спрос у населения, ну насмешили.

ВЫ этого всего не помните, потому что во времена СССР под стол пешком ходили, а про СССР начитались из интернета.Форрестола, BLM, бла-бла-бла

Котелочек не вари! Попросите вашу бабушку рассказать вам про очереди времен СССР и приходите завтра на зачет, проверим ваши знания.-

мил человек, после войны штаты экономически вышли из депрессии, а СССР был вбомблен в каменный век. И поднялся на плановой экономике, именно из-за этого Форрестол из окна и выпрыгнул.

А потом СССР сгнил ибо по сути был рискованным стартапом, самым большим в человеческой истории, с огромными рисками. В США стартапы они ведь пачками мрут, не так ли? А те кто выживают получают огромные инвестиции прото так. А СССР поднимался за свой счет, таких стартапов в США практически нет.

Если бы США были рыночной страной то они бы наоборот поддерживали стартапы, но они вместо этого наложили полные шаровары и пытались этот советский стартап ликвидировать. Кстати Рузвельт, видевший Великую Депрессию, считал иначе.

Они сами не заметили как заразились марксизмом-ленинизмом и пролетарским интернационализмом, ака в фильме "чужие" (alliens). Запасаемся попкорном и ждем когда чужой выест внутренности и вылезет наружу.

Спорить же со мной будет сложновато.-

И поднялся на плановой экономике, именно из-за этого Форрестол из окна и выпрыгнул.

Как же плановая экономика могла быть рискованной, если она хорошо все предсказывает? Вы сами себе противоречите, попробуйте со второго раза объяснить, почему плановая экономика СССР все предсказывала, предсказывала, да не выпредсказала.

А потом СССР сгнил ибо по сути был рискованным стартапом,-

хорошо все предсказывет ветхий завет только одна беда -бога нет. Есть только бог ппьянства Бахус, отрицать существование которого невозможно, но многие считают его то чертом то шайтаном.

Точно так же и плановая экономика предсказывала и не выпредсказала. Не шмогла. Но хотя бы попыталась. Более того. В 1960-е была попытка сделать компьютерную плановую систему с предсказаниями. По тем временам дорогую. Решение "нет" было прнято из-за противодействия ЦРУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 %D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B 0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B D%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1 %83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0% D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80 %D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

которое не на шутку обосралось таким развитием кибернетики в СССР.

Стартап дело выскорисковое, тем более с таким противодействием. Но точно не позорное. А вот так противодействовать и из окна выпрыгивать -нехорошо.-

Стартап дело выскорисковое, тем более с таким противодействием. Но точно не позорное.

А можем повторить? Раз вы уверены, что плановая экономика предсказывает, давайте опять вернемся с мир "Северной Кореи" и Китай попросим не строить рыночную экономику, пусть тоже по плану предсказывает. Как думаете Китай согласится отказаться от рынка?

В Северной Корее плановая экономика хорошо работает, все предсказывает?

Лично для вас могут и отдельную Северную Корея построить с вертухаями и вышками!-

Ну блин. План Маршалла-получите бабла в обмен на колониальную зависимость. Фраза "американская помощь" стала нарицательной. Ну и плюшка от Рокфеллеров -четвертый рейх в виде евроколхоза (сначала союза угля и стали).

А китайский стартап изучив ошибки Хрущева сделал по- своему правильно. Особо умных и талантливых ака москвичи в СССР он отправил на перевоспитание в деревню, а потом, уже с дисциплиной, начал развивать коммунистический рынок, то есть привносить рынок в комммунизм. Если бы это не сопровождалось предательством (инвестиции от США в ответ на предательство СССР) то это был бы достойный пример.

США отличаются от них только привнесением марксизма-ленинизма в рынок (а не рынка в марксизм-ленинизм). По-моему это неправильно. Погубит эта зараза США. Если русский и китаец могут стойко переносить коммунизм, то амеры нет. А зараза у них расходится похлеще коронавируса. Половина населения на фудстампах, треть на дотируемой медстраховке, BLM, дефицит бюджета как при Горбачеве. Вишенка на торте -половина уже негры и латиносы (а в СССР половина была "чурки" у них выше рождаемость). Правильно дорогой идете, товарищи.

-

-

-

-

-

а СССР был вбомблен в каменный век. И поднялся на плановой экономике,

Поднялся надо понимать СКОЛЕН?

ФРГ, тоже была вбомблена и поднялась БЕЗ плановой экономики - эти оба эксперимента показывают, что поднятие экономики не коррелирует с госпланом! Нет корреляции если строить зависимость по двум точкам вместо одной!

Но вы я вижу еще тот учоный если корреляции по одной точке строите.-

Германия подняла свою экономику на дешёвых энергоносителях, прежде всего, получаемых через неэквивалентный обмен с соседними (или не очень) странами. Для этого в этих странах достаточно обеспечить небольшую компрадорскую группу папуасов доступом к модным и высокотехнологичным бусам (и возможностью походить среди белых людей в приличном костюме), чтобы они остальных своих папуасов прижимали, чтобы те не шумели, когда из-под них забирают ресурсы и экономят на обеспечении их жизни. Никакого экономического чуда не случилось, случились лишь бездушные, объективные экономические процессы. Ну и демократию папуасам нужно внедрить обязательно, чтобы эта система постоянно размешивалась, чтобы папуасы сражались за место у компрадорской кормушки, но не концентрировались в самостоятельные, суверенные образования (не успевали позаключать договора с папуасами из других банановых республик в обход общей монопольной схемы) :3.

-

Для этого в этих странах достаточно обеспечить небольшую компрадорскую группу папуасов доступом к модным и высокотехнологичным бусам

Так мы говорим про умение предсказывать результаты лохотрона папуасов, а не экономические чудо.

Почему в плановой экономике нельзя было запланировать "лохотрон папуасов из Афганистана" в N+1 пятилетке?

Напрашивается ответ, плановая экономика даже бусы не умела выпускать!-

Ну это какая-то детсадовская риторика, плановая экономика - не волшебная ванга же, а конкретный инструмент для решения конкретных проблем и достижения конкретных целей (да и везде и всегда остаётся человеческий фактор и неравномерность доступа к информации об экономических процессах).

Ну и вроде как считается, что плановая экономика требует высокого технологического уровня, для её полноценной реализации нужны большие вычислительные мощности, широкие каналы связи между всеми предприятиями (заавтаматизированными по самое небалуйся), и элементы плановой экономики используются нонче во всех развитых странах, вроде как, даже самого капиталистического толка. Это ж просто задача оптимизации, по сути, а не какая-то политическая/идеологическая штука, "предельные" решения так или иначе будут схожими.-

Ну и вроде как считается, что плановая экономика требует высокого технологического уровня

Кем считается? Экономисты Австрийской школы еще в 30-х годах, считали что рыночная экономика сама по себе является распределенной вычислительной системой и никакая централизованная экономика основанная на "больших вычислительных мощностях" ее превзойти не может. Это плановая экономика пыталась использовать такой элемент рыночной экономики, как распределенные вычисления в голове каждого покупателя и предпринимателя.Это ж просто задача оптимизации

Распределенная система вычислений на биологических нейронных сетях против централизованной на кремневых чипах. Очевидно, что хуже.-

Свободных рынков и совершенной конкуренции в реальном мире не бывает, увы, либерализм - это точно такой же идеализм, как и коммунизм. Оптимизацию проводят локально, на отраслях или группах отраслей, за это даже нобелевские премии дают иногда (конечно, не называя это совковой экономикой).

Кажется, вы даже не человек, а бот chat-gpt, разводящий беспредметный флуд на тему коммунизма. Где бы только коммунистов-то найти нонче (кроме таких же ботов, с которыми вы изображаете споры)? В пустоту все атаки уходят, кажется :3.-

Свободных рынков и совершенной конкуренции в реальном мире не бывает, увы, либерализм - это точно такой же идеализм, как и коммунизм.

И такой же идеализм как идеальный газ, покритикуйте термин идеальный газ, это будет так же смешно )))

Кажется вы еще школы не окончили, рассуждаете как школьник троечник на уроке физики.-

Ну вот и пришли к развязке ваших мотивов, надеюсь, полегчало, выпустили идеальный газ из себя :3.

Кажется, тема "либерализм vs коммунизм" предназначена не для российской публики, для нашей местности это какая-то беспредметная демагогия, видимо, изначально заточенная на промывку мозгов китайцам. Для России ж там уже другие термины придуманы, чтобы политические ярлыки развешивать и поднимать народ на борьбу с собой? Или термин путинизм/рашизм не прижился? Я прост далёк от политических срачей, признаться, и обсасывание (анти)коммунизма выглядит для меня каким-то клюквенным кринжем и пропагандистской халтурой :3.

-

-

-

-

-

-

-

-

Зато как мастерски Сталин использовал Великую Депрессию. Пока в США был голодомор похлеще Сталинского, дядя Джо закупал оборудование со скидкой 80% и американские инженеры за половину своей обычной зарплаты его ставили.

Когда его ругают за зверские методы индустриализации-то забывают о 80% скидке. Без которой приглось бы идти в рабство и концессии и становиться южной кореей времен Ли Сын Мана или мексикой.

Нагнули буржуинов, и даже стихи Маяковский написал "американцы удивляются".

И нагнули как раз планом. Форрестол это понял. Понятно что стартап не учел многого, но как построить бизнес без риска?

И зависимости не строят по точкам в такой теме. Возьмите две кореи. Обе были зависим от хозяев. До 1980 уровень жизни в северной был не ниже чем в южной. А потом СССР сгнил, а США решили что надо сделать противовес джапам и влили в южную бабла, и посадили чондухвана который коррупцию прижал. В итоге ткацкая фабрика самсунг стала делать электронику в пику джапам.

-

-

-

-

-

А какие вообще есть демократии, что ни одной из них не было в США? )

Или Вы это в том смысле, что раньше никогда не было, а сейчас есть? ;)-

Как сказал профессор Савельев, их не может быть в принципе. Есть инстинкт доминирования. Женщине нужне принц на белом коне, без принца рушится базовая биология, а с принцем невозможна демократия ибо есть наследственная власть.

Попытка внедрить демократические принципы в протестантских сообществах приводит к массовому распостранению ЛГБТ, что ожидаемо.

Рассуждения о демократии были хороши в античности на том уровне знаний. Сейчас это-очевидная утопия. На уровне коммунизма примерно.-

Демократия - это прост инструмент масштабирования феодализма (и, по сути, капитализма), всё так, но это "болезнь" более фундаментальных принципов самоорганизации (монополизация одного из параметров роста, как у раковой опухоли), а не её (самоорганизации) суть. Когда-нибудь человечество неизбежно доживёт до фазового перехода в эволюции иерархии ценностей в экономических процессах. И не один раз :3.

-

Женщине нужне принц на белом коне, без принца рушится базовая биология, а с принцем невозможна демократия ибо есть наследственная власть.

В биологии альфа-самец это как раз выборная должность - кто победил на турнире тот и принц.

Демократия занимается свободными и бескровными выборами принца, а маразматик Брежнев с шамкающей челюстью женщинам не нужен, но при социализме он будет сидеть пока не помрет или пока его не свергнут в кровавом "марше справедливости".

Демократия как раз заменяет кровавый мятеж, мирным подсчетом бюллетеней, а мятежника Трампку уже в тюрьму определили.-

Демократия не заменяет кровавый мятеж, а, скорее, прячет его под ковёр / витрину и служит лишь для генерации "говорящих голов", форматирующих стадо (ну, в составе остальных инструментов контроля общественности). Это я не про демократию как принцип, он-то святой, конечно, а про неизбежный перекуп крупными капиталами любых святых принципов и идеализмов, рано или поздно. Пастыри воюют, только шерсть овец летит кругом (или красиво укладывается в демократические коврики).

Права и законы следуют из экономики и логистики, а не наоборот, как это нам пытается преподнести либеральная пропаганда, не идеализмы управляют ресурсами, а сама жизнь как совокупность процессов преобразования ресурсов и борьбы за них генерирует для нас правовое поле, спуская его до самых слабых экономических агентов в виде моральных принципов.

Вместо свадьб и похорон богов и их отпрысков в мифах и легендах, наделяющих статусом и властью фараонов и царей, у нас нонче интернет с небольшим театром активистов, выполняющих ровно ту же функцию. Вот и вся демократия - делегировали на рабов функцию контроля рабов, пусть подурачатся, важно расхаживая в шапке с брюликами и сбивая такие шапки с других. :3-

Демократия не заменяет кровавый мятеж, а, скорее, прячет его под ковёр

Вы зарапортовались, коллега! Кровь и убийство человека не возможно спрятать под ковер, человек либо жив либо мертв. При сталинизме и чучьхе политических противников убивали тысячами, в демократии никто тысячами не убивает, да Трампа посадят в тюрьму, но будет жить.

Вы конечно же возразите, какая разница тысячами убивают или единицами, для вас хфилософов возможно разницы нет.-

Ну как это невозможно? Расчеловечиваем по территориальному/национальному/культурному признаку, и вуаля, нет никаких смертей, а лишь исключительно богоугодное обезвреживание варваров.

Мы, хфилософы, не видим разницы в количестве смертей, ибо её нет, только смерти немношк изощрённее и отложеннее производятся, маскируясь под поножовщину в переулке, во взрыв балонов на заводе, в схождение поезда с рельс. Убийства производятся экономическим путём, путём неэквивалентного экономического обмена, концентрируя счастливый образ жизни на потребителях малочисленных, но с очень яркими (отмасштабироваными голивудами) витринами, и изолируя от этого праздника жизни все многочисленные шестерёнки, обеспечивающие этот образ жизни. Эти шестерёнки наматываются на станочные валы, дышат угольной пылью и режут друг друга в пьяных разборках за кусок колбасы (или билет в голивуд) где-то очень далеко от рая :3.-

Мы, хфилософы, не видим разницы в количестве смертей, ибо её нет, только смерти немношк изощрённее и отложеннее производятся, маскируясь под поножовщину

Я про убийство политических оппонентов говорю, Троцкого, Зиновьева, Каменева и других кандидатов в ПРЫНЦЫ НА БЕЛОМ КОНЕ. Лохторат пусть спивается, там ПРЫНЦЕВ нет .-

Т.е., вы отсортировали людей и оценили ценность их жизни таким вот образом, ок. Я же, в свою очередь, постарался подсветить многочисленность смертей "неважных" людей и переоценнённость важности "важных" :).

Странная у вас риторика, противоречивая, то вы про ценность демократии, то вы наоборот про лохторат :3.-

Странная у вас риторика, противоречивая, то вы про ценность демократии, то вы наоборот про лохторат :3.

Основная ценность демократии в том что кухарка из лохтората или гопник из подворотни НЕ МОГУТ управлять государством.

Вот когда вы это поймете, то наступить счастье в вашей стране.Я же, в свою очередь, постарался подсветить многочисленность смертей "неважных" людей

Обычная риторика популиста, который только подсвечивает в своих демагогический речах. Когда будите переходить к делу и борьбе? -

Основная ценность демократии в том что кухарка из лохтората или гопник из подворотни НЕ МОГУТ управлять государством.

Лиза с трассы, Анна Бербек (не хочу тратить время на уточнение их имен), а также Макрон и Штольц - это же всё и есть типичные гопники. А Трюдо - это убожество, которое китайский лидер публично помножил на ноль двумя-тремя фразами - разве не гопник?

В западных элитах сейчас только лохи да гопники и выживают. Потому что АНБ на всех и каждого накопило сикстильоны компромата.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Абсолютно не пропорциональны. Риски обратно пропорциональны способности людей планировать последствия и результаты своих действий.Позвольте с Вами не согласиться:

Люди, способные точно планировать последствия и результаты своих действий, являются экзистенциальной угрозой.

«Меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности.»

Отто фон Бисмарк

Точный расчет последствий и результатов действий многократно увеличивает возможности.

А ставка на эфемерные намерения партнеров-соучастников, в лучшем случае заканчивается воплем: «Нас опять надули, обманули!» (ц).

-

Люди, способные точно планировать последствия и результаты своих действий, являются экзистенциальной угрозой.

Естественно они являются экзистенциальной угрозой но только для более тупых своих противников, так же как антигитлеровская коалиция являлась экзистенциальной угрозой для Гитлера, но в целом человечество выигрывает от их существования.-

Естественно они являются экзистенциальной угрозой но только для более тупых

«Сегодня самый лучший день.

Пусть реют флаги над полками.» (ц)антигитлеровская коалиция являлась экзистенциальной угрозой для Гитлера

Но перед этим они поддерживали Гитлера, руководствуясь самыми благими намерениями. Более тупые, коих большинство, охотно верят в это.но в целом человечество выигрывает от их существования

Не пропадайте пожалуйста. У нас появилась уникальная возможность узнать про интересы целого человечества.-

Но перед этим они поддерживали Гитлера, руководствуясь самыми благими намерениями.

Я не знаю какими "благими намерениями" руководствовался Сталин, когда помогал Гитлеру, а вы как думаете?У нас появилась уникальная возможность узнать про интересы целого человечества.

Если бы вы не прогуливали уроки биологии, то эта возможность у вас появилась бы очень давно.-

Я не знаю какими "благими намерениями" руководствовался Сталин, когда помогал Гитлеру, а вы как думаете?

Если бы вы не ловили мух на уроках истории, то не задавали бы таких вопросов. "Благие намерения" Сталина принципиально ничем не отличались от "благих намерений" Чемберлена.

https://historyrussia.org/proekty/80-letie-myunkhenskogo-soglashenie-1938-goda/istoriografiya-myunkhenskogo-sgovora-1938 -goda.html

«избежать войны любой ценой» (направить агрессию Гитлера на своих соперников)Если бы вы не прогуливали уроки биологии, то эта возможность у вас появилась бы очень давно.

В моих учебниках биологии про интересы целого человечества ничего не было. В интернате общего режима наверное были другие учебники, или преподы передавали это сокровенное знание при личном общении.

Посвятите нас, если это не связано с чрезмерным риском.-

В моих учебниках биологии про интересы целого человечества ничего не было.

Видити ли, я в Физмат школе СССР учился, а вы в обычной времен ЕГЭ, видимо вам запрещено знать некоторые темы, так что извините. Что запрещено, то не разрешено.-

Видити ли, я в Физмат школе СССР учился

Я в кусе: интернат общего режима, с четырех-разовым питанием. Кстати, в СССР дураков и блатных было достаточно. Но большинство из них училось в другом месте (в МГИМО).видимо вам запрещено знать некоторые темы, так что извините. Что запрещено, то не разрешено.

На нет суда нет. Хотя прямого запрета не было.

Жаль… Жаль, что нам так и не удалось узнать, что вы считаете интересами целого человечества, в контексте рискованных биологических экспериментов.-

Но большинство из них училось в другом месте (в МГИМО).

я там работал, блатняка море, одна Ксюша Собчак чего стоила приезжала 2 раза в год типа "экзамены сдавать" и через полчаса уезжала, типа "все сдала".-

я там работал, блатняка море, одна Ксюша Собчак чего стоила

В эпоху алко-Ельцина так и было, но я учился еще во времена СССР, как вам родители рассказывали, там было самое вкусное мороженое и самое лучшее образование в мире, а блатняк отсутствовал.-

чего вы несете??? Какое мороженное, непохмеленный что ли на сайт заходите? Какие еще родители, проспитесь уважаемый. Математик он, неокончивший даже школы, не может посчитать в каком году училась Ксюшадь в МГИМО и понять, что если там уже работал, то мой минимальный возраст и уж точно максимальный соответствует жизни при СССР. Не знаю с какого перепуга вы написали про мороженное, но я его отлично помню в продаже были стаканчики вафельные, эскимо, реже ягодное в картонном стакане, потом трубочка еще появилась, ну и большие брикеты были. Но это в москве, что у вас там было понятия не имею. У вас какая то травма детства что ли? Родители сдали в интернат а там не кормили мороженным? Прямо болезненная фиксация на мороженном.

-

Но это в москве, что у вас там было понятия не имею.

Конечно не имеете понятия, потому что у нас в городе была итальянская линия мороженного, закупленная в 1984г.

Собчак училась в МГИМО до 2004г, вы в это время будучи молодим аспирантом могли работать на кафедре, раз так интересовались Ксюшей, то-есть в школе учились как раз в эпоху алко-Ельцина, все верно я посчитал.

А на Морском проспекте была столовая, где продавали вкусное мягкое мороженое.Но это в москве, что у вас там было понятия не имею.

В картонном стаканчике это у вас в "москве" с маленькой буквы было. ))) МГИМО финишд?-

Ну и что, шифт не нажался, это не классические ошибки школьников "безударное и/е" как у вас.

Ксюшадью я не интересовался, увидел в коридоре у деканата, удивился спросил коллег, не подводят ли меня глаза, они подтвердили, что да приезжала всего 2 раза в год, заносит на сессию. Я работал там после окончания МГУ и аспирантуры. В МГИМо без блата брали только на факультеты стран африки с перспективой работать в каком-нибудь малярийном Нигере младшим помощником посла. А Ксюшадь только поступила тогда. Так что промашечка у вас вышла с расчетами, я даже на картошку учась в МГУ ездил в колхоз. Да всех студентов брали и гнали на месяц вместо учебы на помощь колхозам пока СССР не развалили.-

Ну и что, шифт не нажался,

Шрифт не нажался, а писали вы с закрытыми глазами, поэтому не исправили.

Москва столица нашей родины писать это слово с маленькой буквы классическая ошибка взрослого сознательного либераста, не гордящегося собственной страной и столицей и вообще зашквар.-

Своей категоричностью и гиперактивностью вы себя полностью раскрыли.

А после вашего утверждения:во времена СССР, как вам родители рассказывали, там было самое вкусное мороженое и самое лучшее образование в мире, а блатняк отсутствовал.

Все стало слишком очевидно.

Юрий Шевчук с вами не согласен:

https://www.youtube.com/watch?v=6YVz1QDDloo

Эту песню он написал в 1984 году. Он сам из этих.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вы в теме всех утечек? Нахрен подобные риски.В читанной мною в детстве книге "Против смерти" про героизм микробиологов и эпидемиологов на рубеже веков, вот с такой же аргументацией был представлен там какой-то администратор-держиморда Российской Империи, препятствовавший открытию чумного института в Петербурге.

И теперь же открыто высказывать такой мракобесный подход также совершенно не стыдно стало. В интересные времена живём!

После этого на территории США такие биолаборатории не котируются сенатом США.

-

В отличии от ваших сказок, без указания годов и фамилий, у меня есть реальные истории и диагнозы:

Так, в 1988 году погиб сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной биологии (ныне Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») Николай Устинов. Неопытный лаборант во время забора крови у морской свинки случайно оцарапал ему иголкой от шприца палец. Концентрация вируса Марбург, попавшая в кровь, в несколько раз превышала любые допустимые нормы. В 2004 году заразилась вирусом лихорадки Эбола старшая лаборантка «Вектора» Антонина Преснякова. Она поранила руку во время уборки вивария. Со своими родными она прощалась через затемненное окошко инфекционного изолятора.-

Я не говорю что у них все плохо, а у нас все хорошо. Все совершают ошибки. Но США не хотят совершать на своей территории.

-

Но США не хотят совершать на своей территории.

У них там референдум провели по этому вопросу и все американцы единогласно ответили "не хотят"? Хто такой США и как его фамилия? В можете назвать фамилии тех кто конкретно не хочет?-

Уход от сути вопроса. Но лаборатории таки почему то размещаются в далёких небогатых странах.

Как то со свободой слова и выборами в последнее время там совсем плохо. "А у нас", не пример. "У нас" действительно с этим плохо;)

Впрочем трудные производства то же западные страны размещали по дальше, пока восточные туземцы не преуспели на этом. Многие дальние малоразвитые но образованные страны вполне ради у себя принять лаборатории. В стране Х размещая американские лаборатории сильно увеличились профессиональные возможности для специалистов. Ну и вознаграждение то же сильно выросла.-

Но лаборатории таки почему то размещаются в далёких небогатых странах.

Почему-то ваше вранье не подтверждается фактами!

Факт в том, что США лидирует по количеству лабораторий BSL-4, на май 2021 их количество в мире составляло 42, из них 10 в США.

В России всего две: Сергиев Посад, Московская область, Кольцово, Новосибирская область.

Про страну X вы просто насвистели, поэтому уточнять что это за страна и какого уровня там лаборатория смысла не имеет.-

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биологические лаборатории расположены по всему миру, включая Украину. Трансляция его встречи с американским бизнесменом Илоном Маском велась в Twitter.

По словам племянника 35-го президента США Джона Кеннеди, в таких лабораториях разрабатывают различные виды оружия.

«Теперь существуют экзистенциальные угрозы — и это не просто ИИ, это еще и разработка биологического оружия <...> Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — пояснил Кеннеди-младший.-

Такер Карлсон тоже "заявил", не имея никаких доказательств, что компания Dominion, управляющая электронными машинами для голосования, фальсифицировала результаты голосования в пользу Джо Байдена.

В итоге американский телеканал Fox News и производитель машин для голосования Dominion Voting Systems пришли к мировому соглашению, в рамках которого СМИ выплатит канадской компании 787,5 млн долларов в качестве компенсации. На подходе – аналогичный иск от компании Smartmatic на 2,7 миллиарда.

Доказательства в студию, я больше не верю республиканским болтунам.разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия

Демагоги всегда используют эмоционально окрашенные оценки, ну зачем же так палиться!-

эмоционально окрашенные оценки

кто где палится? Кенеди младший, или машинный перевод новости? Почитайте оригинал на английском может там вообще нет эмоциональной окраски. Вы уже придумали себе врагов и начали с ними борьбу. Это тревожные признаки.-

кто где палится?

Вы палитесь, приводя эмоционально окрашенные аргументы, так делают базарные бабки.

Почему то вы не привели оригинал на английском, чтобы вести беспристрастную дискуссию, а нашли именно эмоционально окрашенный перевод.-

Я не уверен что вы хорошо в английский. Вам сказали простой и элементарный способ проверить сайты госзакупок, что дало бы вам шанс посадить всех кто утверждал про лаборатории в лужу, и вы им не воспользовались. Почему? Ответ напрашивается сам собой, уровень английского не позволяет вам этого сделать.

-

Я не уверен что вы хорошо в английский.

Я тоже не уверен, что вы его знаете и также знаете элементарные подтверждения своего вранья. Я вам дал шанс привести аргументы в пользу существования лабораторий, и посадить меня в лужу, вы им не воспользовались. Почему? Ответ напрашивается сам собой у вас нет доказательств!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

@

Если эти "другие существа" вырвутся в нашу среду, то что они сделают с нашей системой внутренних взаимосвязей? Ну, если не разрушат совсем, то исказят и надломят. Самое то для работы секретных военных лабораторий...

-

Примерный сценарий: в Свердловске в 1979 году в результате случайного выброса в атмосферу облака спор сибирской язвы из военно-биологической лаборатории военного городка № 19, расположенного в Чкаловском районе города погибло около 100 человек; точное количество жертв неизвестно....

-

Сиб.язва - это аборигенный вид, всю экосистему он поразить не может. Это "наши" существа. А вот "другие существа" могут накуролесить не по-детски. Тогда уж точно придется на Марс переселяться.

-

А вот "другие существа" могут накуролесить не по-детски.

Это почему же, с научной точки зрения можете обосновать? Археи вон даже в лаборатории не культивируются, а "другие существа" как начну, как начнут, я читал фантастику знаю!

«Штамм „Андроме́да“» (англ. The Andromeda Strain; 1969) — научно-фантастический роман американского писателя Майкла Крайтона. -

Бред полный. Они еле живут даже в лаборатории. Помнится, пару столетий назад такие как вы обещали, что люди умрут от скорости в поездах, потому что не приспособлены дышать при такой скорости. Ваши умозаключения примерно той же степени научности

-

В дополнительных материалах возможно описано, на чём они живут. Предполагаю, в исключительно стерильных условиях, а возможно с добавлением каких то антибиотиков. А как появится какой нибудь чужой микроб, тут же окажется, что "лишние гены" нужны для межвидовой борьбы и иммунитета. И в природе микробы просто погибнут. (А они скорее даже питаться не смогут, так как в лаборатории питаются на готовой органике.)

Хотя вообще то страх нового, (неофобия) - технологий всё таки заложен природой, точнее эволюцией. Когда то радий добавляли к зубной пасте и некая осторожность к новым технологиям вполне оправдана. А то создадут какого то синтетичного сверхчеловека.-

А то создадут какого то синтетичного сверхчеловека.

Сделать хотел грозу,

А получил козу...

Да-а-а, это страшно, если сверхчеловека создадут (ну или хотябы гегемона), а он всех недочеловеков будет [s]воткой спаивать[/s] и распространять свое Учение которое всесильно, потому что оно верно, полно и стройно, дает людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнёта.

Опять же как учит нас профессор Преображенский: если сверхчеловек не получился, его можно завсегда назад в собаку превратить!

-

-

-

Размороженные вирусы, законсервированные на миллион лет, скорее всего тоже будут беспомощны в современной биоте, ибо её эволюция уже "убежала" вперёд, и в ДНК теперь кодируются последовательности "решений" "средовых/генетических задач", с которыми вирус и не сталкивался даже ("язык" его генов стал "шумом" относительно них).

Но при этом, допускаю и такую мысль, что некоторые эпидемии в истории Земли могли быть спровоцированы палеовирусами, заброшенными на Землю кометами. Но и они, согласно Гипотезе, попали на кометы с Земли. Так, что они не особо и чужеродные.

-

Я думаю, что выход жизни на сушу, был значительным шагом в в эволюции и следующим по логике должно стать появление космических форм - живущих исключительно в космосе. Зачем им возвращаться на Землю? Млекопитающие же не возвращаются на дно океана к черным курильщикам, ну есть дельфины, киты, но они вблизи поверхности плавают.

Нужно искать космические формы жизни!-

Вероятно, жизнь масштабируется по всем возможным фазовым пространствам, которые сама и "открывает" с каждым новым принципом самоорганизации, с возникновением отбора по любому новому математическому принципу, не обязательно физическому (в этом смысле физика - это и есть математика на поверхности эволюционного процесса). Т.е., новые формы жизни (новые единицы отбора) можно искать и не в космосе, а прямо в информационных полях, создаваемых человеческой культурой (например, в богах и соответствующих им культах, или в каких-нибудь экономических институтах) :3.

А в космическом пространстве, кажется, мы обречены на встречу с пустотой или, максимум, с синтетическими видами типа Жнецов из Масс-эффекта (игра такая компьютерная, там Жнецы раз в 100500 лет заполоняют галактики с единственной целью - уничтожить высокоорганизованные цивилизации). Их создают достаточно (для космической колонизации) высоко развитые "натуральные" виды, чтобы зафиксировать своё лидерство в эволюционной гонке. Такая вот мембрана, отделяющая контролируемую лидером эволюцию от эволюции дикой и неизведанной. От зла.-

А в космическом пространстве, кажется, мы обречены на встречу с пустотой или, максимум, с синтетическими видами типа Жнецов из Масс-эффекта

Кто, вы? Вы в космосе ни на что не обречены, как та рыба в пересыхающем озере переползающая из одной лужи в другую, будете вечно ползать между планетами.

В космосе будут существовать совсем другие формы жизни, живущие только там. К нам живущим на планете они будут относится как к рыбе в озере, а к жнецам как земноводным или рептилиям крокодилам.

А к планете они будут относится как птицы к озеру из которого можно попить, а можно и опорожниться, но жить на дне озера нельзя.

А если озеро заросло тиной, туда и бутылку из под пива, кто нибудь выбросит!

-

-

-

Я думаю, что выход жизни на сушу, был значительным шагом в эволюции

Но при этом он был неоднократным (вторичноротые (позвоночные) и первичноротые ("беспозвоночные") сделали это независимо), также как и более фундаментальное событие - появление настоящей многоклеточности. Пожалуй более важным эволюционным событием стало появление настоящих животных (эуметаозев) как таковых - Кембрийская революция. Не говоря уже об эукариотизации.Млекопитающие же не возвращаются на дно океана к черным курильщикам

А почему на млекопитающих свет клином сошёлся? К чёрным курильщикам вернулись другие вполне современные нынешним типам животных формы беспозвоночных: https://nplus1.ru/news/2016/12/20/newspecies

Это раз.

И колыбелью жизни, судя по всему, были вовсе не глубоководные геотермальные источники, а континентальные геотермальные поля: первая жизнь попала в морскую воду вскоре после своего возникновения, но во внутриклеточной основе своей сформирована не в ней и при этом ранние этапы химической эволюции её проходили на поверхности - под солнечным светом (ибо существующие природные азотистые основания в составе нуклеиновых кислот среди множества химически возможных оказываются наиболее устойчивыми к ультрафиолету).

Это два.

допускаю и такую мысль, что некоторые эпидемии в истории Земли могли быть спровоцированы палеовирусами, заброшенными на Землю кометами.Зря. Если в кометах и существует какая-то протобиота согласно гипотезе Гувера и Розанова, то однозначно только прокариотическая, а значит и вирусы там могут быть только прокариотные (традиционно называемые бактериофагами), которые сформированных эукариот заразить в принципе неспособны.

-

Если Вы подразумевает то, что в космосе все опасные для нас вирусы на 100% гарантированно погибают, то здесь я не в курсе.

А, если Вы считаете, что в космосе они не могли эволюционировать до тех форм, которые способны нас заражать, то здесь я могу уточнить.

Согласно Гипотезе они могли попасть в космос относительно недавно - 65-66 млн. лет назад. А тогда, на Земле, они заражали, и динозавров, и только появившихся млекопитающих. Но это всего лишь согласно гипотезе столкновения Земли с небесным телом, в результате которого в космос были выброшены мега- или гигатонны водной массы с поверхности Земли, включая океаны. Ну, там и вирусы могли затесаться, помимо прочего.)

Размороженные вирусы, законсервированные на миллион лет, скорее всего тоже будут беспомощны в современной биоте, ибо её эволюция уже "убежала" вперёд, и в ДНК теперь кодируются последовательности "решений" "средовых/генетических задач", с которыми вирус и не сталкивался дажеСовершенно верно: https://elementy.ru/novosti_nauki/430645/Sovremennye_parazit

Если эти "другие существа" вырвутся в нашу среду, то что они сделают с нашей системой внутренних взаимосвязей?Один раз немного их накормят собой.

Ибо популяция существ из искусственной стерильной среды, не эволюционировавшая в условиях насыщенной межвидовой борьбы, да ещё и принудительно лишённая практически всех таких адаптаций, при попадании в любой естественный биоценоз - однозначно обречена.

-

А вот ИИ в этом смысле бояться стоит, ибо это эпигенетическое явление и метауровень эволюции, новая культурная единица отбора (новый уровень самоорганизации мемов). Это, можно сказать, по классу опасности аналог прямого редактирования генома («мгновенной» селекции), но для культурной информации (для экономической прежде всего) :).

четыре гена кодируют белки с неизвестными функциями

генов с неизвестными функциями — один,Это так миленько (с т.з. "синтетических биологов") - не знать, какая функция у конкретных белков из созданного ими же "синтетического организмуса"... А биосинтезировать, выделить, очистить и охарактеризовать такой белок - это ужЕ что-то за гранью фантастики!.. :з

-

Даже непонятно отчего у вас бомбит. Взяли микроорганизм и последовательно удаляли в нем гены, пока он не перестал размножаться, естественно у части оставшихся генов функции не были известны, но без них организм размножаться не хотел.

Если хотите расширить свой кругозор, почитайте

https://nplus1.ru/news/2021/03/31/JCVI-syn30126-

А из каких-нибудь чисто математических соображений можно считать, что минимизация генома путём "удаления лишнего" приближает его к геному луки? По идее, если "плавно" воссоздать предполагаемую химическую среду луки из "сегодняшней", постепенно меняя концентрации веществ, постепенно же удаляя гены так, чтобы клетка продолжала оставаться живой, можно бы было отмотать эволюцию вспять. "Плавность" тут нужна для того, чтобы не сбиться с траектории "деэволюции", не выпасть из "аттрактора жизни" (видимо, на каждом шагу придётся откладывать в соседние баночки клонов, чтобы замерять их жизнеспособность в различных концентратах и выбирать нужное направление дальнейших изменений генома/среды) :).

Кажется, чем дальше отматывать эволюцию вспять, тем будет меньше возможных конвергентных версий генома, ибо каждый ген становится более связанным с базовыми химическими реакциями среды, и мы где-то там сможем найти самый корешок жизни (самые "первые" химические реакции и их катализаторы, упакованные в генах) :).

(Возможно, именно этим учёные и занимаются, ковыряясь в этом минималисте, это я тут прост пытаюсь отгадать, чем занимаются настоящие биологи :))-

Был такой проект, который моделировал клетку на компьютере, но потом заглох - http://docs.karrlab.org/intro_to_wc_modeling/master/0.0.1/

Я думаю они хотят создать достаточно простой организм, чтобы его смоделировать на компьютере.

Они же создали минимальный организм с компьютерной последовательности ДНК, поместив ее в ядро дрожжевой клетке.

В идеале вы на компьютере получаете последовательность ДНК, помещаете ее в ядро дрожжей, клетка начинает делится и вырастает новый организм.

Лука не нужен.-

Не, на компе «эволюционирующий минимум» моделируется и без всякой химии (и даже физики), достаточно абстрактных клеточных автоматов. А моделирование на уровне химии (чтобы иметь возможность получать некие предсказания об эволюции реальных нуклеотидных последовательностей) и правда кажется бесперспективным занятием, наверняка на каждом этапе самоорганизации метаболических циклов понадобятся поправки с трилиардом эффектов, невыводимых из базовой модели химии (у учёных там напряги с моделированием даже неорганических «легковесных» реакций, слышал, всякие квантовомеханические подпорки приходится подгонять, чтобы сошлось с пробиркой). Я выше фантазировал именно об поиске реального генома луки (и «пристёгнутых» к нему условий среды).

-

Вы не поняли, сходите по ссылке, там все написано.

Клетка моделируется немного по другому. Грубо говоря есть набор ферментов, структурных белков, управляющие последовательности и из них создается геном.

Моделируется как этот геном будет синтезировать все необходимое для жизнедеятельности, при наличии субстрата.

Но пока нужно найти минимальный набор строительных блоков для такой клетки. Грубо говоря, у нас есть кирпичи, панели, оконные блоки, лестничные пролеты, шифер для крыши, все это стандартизировано, из этого строим дом.

Валун непонятной формы мы не собирается использовать, это не по ГОСТу.-

Ну я понил же, о том и говорю. Чем дальше мы будем эволюционировать модель из стандартных кирпичей и балок, тем больше там будет появляться всяких трещин и щелей, заполняемых бесформенной галькой (а дальше - и валунами). Проблема разбегания модели хаотической системы с реальностью. Положение планет в солнечной системе, например, через мидлиард лет мы не можем точно предсказать, можем только само наличие планет угадать, их примерные орбиты и триллион возможных положений планет на них без учёта «редких событий», которые генерируются реальностью - какие-нибудь парады планет или прилёты астероидов могут драматически менять траекторию эволюции (а в нашей модели их наступление будет зависеть от заведомо ограниченной точности ращотов). Эволюционирующие термодинамические системы (как частный случай хаотических систем) пробираются по уровням самоорганизации какб через те самые «редкие события», «невидимые» для обобщённых термодинамических моделей. Биология «противоречит» термодинамике в некотором смысле, по «базовым» формулам физики нас не должно существовать (или даже вся вселенная должна быть заполнена однородной остывающей плазмой вместо галактик) :3.

Это, конечно, дилетантская оценка «области определения/значений» «химических» моделей, мне кажется, они должны быть ограничены. Хотя, конечно, отрезок симулируемости «ГОСТовой» эволюции без валунов может быть вполне себе существенным и практически полезным (т.е., с реальностью не будет расходиться долго).

Сам «практичные» модели эволюции ищу в чуть более абстрактных примитивах, ближе к теории информации, ежели к химии, хотя и эксплуатирую формализмы типа «метаболический цикл», «трофическая цепочка», «оболочка», но не спускаясь до частностей их реализации.

(На правах праздной графомании, уточнить свои догадки не могу в силу невладения английским языком :3)

UPD: Ок, раздел «Principles of WC modeling» глянул по диагонали, кажется, они делают как раз то же самое, «математический фреймворк эволюции», да, резонирует с моими потугами :3. Получается, у меня тоже whole-cell-моделирование уровней самоорганизации :). Да, это не про моделирование конкретных нуклеотидов, в идеале должен получиться некий компактный «язык описания эволюционирующих систем», позволяющий описывать топологии экосистем с выводимыми следствиями изменения того или иного параметра в них. В моих фантазиях такой язык по совместительству естественным образом ещё и должен будет оказаться «генеративной грамматикой» (вырождаться до) для систем коммуникаций, возникающих в таких моделированиях, эдакой «базой социализма» (иерархически-роевого / социального взаимодействия) :3. Т.е., язык эволюции должен мочь выражать модели возникновения языка эволюции, такое вот «фрактальное уравнение», попытка затолкать Антропный принцип в пробирку / модель пробирки (и все наши человеческие самые сложные и самые простые суждения в этом смысле как бы являются частным случаем обобщённого «суждения об эволюции» того или иного объекта в той или иной среде).-

И этот «социалистический» (холистический) язык эволюции, оперирующий «фрактальными рефлексиями», должен оказаться мощнее (предсказательнее) «капиталистического» (редукционистского) языка эволюции, оперирующего кусочно-линейными и скалярными сущностями (divide et exploranda) :3.

(На правах аполитичной поэзии об поиске математических формализмов мощнее нейросетевых :3)

-

-

-

-

-

Блен, полистал, выглядит прям как то самое, перспективное, почему заглохло-то?! Может, они уже прост добились успехов, и их съел кибернетический монстр, которого они породили? Они всё делают правильно, насколько могу судить из ключевых слов и картинок статьи (хотя фронт их работы выглядит сильно шире того, что я понимаю/углубляю сам). Там совершенно точно спрятан Грааль эволюционистики!

(Спасибо за эту ссылку, я и раньше слышал краем уха об моделировании клетки, но, действительно, расшифровывал для себя это название как бессмысленное моделирование реальной биохимии. Оказывается, учёные не так глупы, опять вернули меня на землю из облаков дилетантского новаторства :3. Хоть это и не совсем про задачу о поиске луки, о которой я говорил изначально.)

-

-

-

А из каких-нибудь чисто математических соображений можно считать, что минимизация генома путём "удаления лишнего" приближает его к геному луки?

Только до определённого момента. В абсолюте же так нельзя считать из чисто биологических соображений, ибо LUCA - по определению ПОСЛЕДНИЙ всеобщий предок - уже должен был иметь довольно много адаптаций к дикой среде помимо минимального клеточного набора "домашнего хозяйства". При дальнейшей эволюции и разделении ветвей потомков в разных ветвях сохранялись или наоборот утрачивались разные детерминанты из исходного набора. Причём некоторые их них вполне могли быть утрачены во всех современных линиях (вымерли полностью).

Пора уже всем пользующимся термином LUCA уяснить как азбуку его определение: LUCA - НЕ минимальный и НЕ единственный в своё время живой организм. Он лишь ПОСЛЕДНИЙ предок всех доживших до нынешнего времени клеточных форм: https://nplus1.ru/material/2016/07/29/luca-

Да, я, видимо, неверно притянул луку в качестве формализма древности, в которую исследователи могли бы хотеть откатиться, но ответ на свой вопрос услышал - горизонт "ручной" деэволюции путём выщипывания генов существует, существует некий предел упрощения, за которым информация о бывшей среде уже стёрта, и её нужно будет восстанавливать, перебирая все возможные мутации оставшихся генов и сред для них, а не щипая лишнее. В общем, деэволюция - гиблое дело, проще нафантазировать и воссоздать абиогенез с нуля и мотать историю вперёд, а не назад :).

-

Это так миленько (с т.з. "синтетических биологов") - не знать, какая функция у конкретных белков из созданного ими же "синтетического организмуса"...Посмотрев как работает 99% современных программистов с готовыми библиотеками вы бы вообще, наверное, впали в кататонический ступор, но мир от этого пока не рухнул...

А биосинтезировать, выделить, очистить и охарактеризовать такой белок - это ужЕ что-то за гранью фантастики!..Вот это, кстати, правильное замечание - тем более что при нынешнем развитии методов анализа результатов STEM, получение их чистых кристаллических форм для старого доброго рентгеноструктурного анализа уже не требуется, AFAIK.

Собственно вообще считаю, что центральным направлением всея современной молекулярной биологии cейчас должно быть уменьшение количества "putative protein" в базах данных аннотированных и аннотируемых геномов, коих до сих пор даже у наиболее изученных и мелкогеномных видов - от 1/6 до 1/5 всех рамок считывания в лучшем случае - считай целый континент генов - как Антарктида в 1820-1840 годах.