Электрический дипольный момент электрона стал еще более неотличим от нуля

Американские физики из Колорадского университета в Болдере, Национального института стандартов и технологии (NIST) и их общего исследовательского центра JILA опубликовали новую оценку максимального значения величины электрического дипольного момента (ЭДМ) электрона. Точность удалось повысить на порядок, и теперь оценка составляет (−1,3±2,0±0,6)×10−30 e·см с учетом погрешностей. Эта информация потенциально представляет большой интерес как для физики элементарных частиц, так и для современной теории происхождения Вселенной.

Минипроекты для большой физики

Исследования, о которых пойдет речь, восстанавливают весьма почтенную традицию камерных экспериментов в физике микромира, которая господствовала на протяжении конца XIX столетия и весьма значительной части столетия двадцатого. Чтобы оценить ее по достоинству, углубимся в не столь уж далекую историю.

Физика частиц родилась вместе с фактически случайным наблюдением радиоактивности урана членом Французской академии наук Антуаном Анри Беккерелем в феврале 1896 года. Уже на следующий год Джозеф Джон Томсон после интенсивных поисков открыл первую элементарную частицу, электрон, а потом, как говорится, пошло-поехало. В 1899 году перебравшийся в Монреаль бывший сотрудник Томсона двадцатипятилетний уроженец Новой Зеландии Эрнест Резерфорд обнаружил, что уран испускает два вида частиц (или, как тогда говорили, эманации), которые он назвал альфа- и бета-лучами. Природа бета-лучей выяснилась в том же году, когда Фриц Гейзель, Беккерель и Мария Склодовская-Кюри пришли к заключению, что это просто быстрые электроны. Проблему альфа-частиц в основном разрешил сам Резерфорд в счастливом для себя 1908 году, принесшем ему Нобелевскую премию по химии. Он доказал, что там, где присутствует источник альфа-излучения, появляются атомы гелия (сейчас даже школьник знает, что альфа-частицы — это ядра гелия-4, но тогда понятия атомного ядра просто не существовало). А в интервале между этими событиями, в первый год XX века, француз Поль Виллар открыл у урана еще один вид излучения, которое тот же Резерфорд обозначил третьей буквой греческой алфавита — гаммой. В 1910 году английский физик Уильям Генри Брэгг доказал, что гамма-лучи представляют собой электромагнитные волны очень малой длины.

Об истории физики частиц можно писать до бесконечности, но сейчас я хотел бы выделить в ней очень интересный тренд. Приблизительно до конца 1930-х годов исследования в этой области осуществлялись, как говорится, на лабораторных столах (открытие частиц в космических лучах — это особая статья, которой я не касаюсь). Такими были, в частности, исторические эксперименты Резерфорда и его ассистентов Эрнеста Марсдена и Иоганнеса Гейгера по бомбардировке альфа-частицами мишеней из золотой фольги, результаты которых в 1911 году привели Резерфорда к планетарной модели атома. Такими были и прочие фундаментальные достижения этой науки — скажем, открытие нейтрона Джеймсом Чедвиком в 1932 году (а также «почти» открытие той же частицы Фредериком и Ирен Жолио-Кюри, которые имели полный набор релевантных экспериментальных данных, но не смогли его правильно осмыслить, равно как и последующее открытие ими же искусственной радиоактивности). Наконец, таким же было и открытие деления ядер урана под действием нейтронного облучения, сделанное в 1938 году в берлинском Институте химии общества кайзера Вильгельма его тогдашним директором профессором Отто Ганом и его ассистентом Фрицем Штрассманом.

Как известно, ядерную физику и физику частиц (в 1930-е годы это была практически одна и та же сфера исследований) революционизировало изобретение циклического резонансного ускорителя протонов, сделанное в 1930 году американскими физиками Эрнестом Орландо Лоуренсом и Милтоном Стэнли Ливингстоном. Однако и эти замечательные машины поначалу опять-таки вполне умещались (или могли умещаться) на лабораторных столах. Первый демонстрационный циклотрон Лоуренса и Ливингстона имел в диаметре около 10 см, второй — 25 см, третий (а это уже была вполне серьезная машина, разгонявшая протоны до энергии 5 МэВ) — 69 см. Первый европейский циклотрон, запущенный в 1937 году в ленинградском Радиевом институте, был всего лишь метрового диаметра и при этом на 20% уступал в энергии протонного пучка третьей версии циклотрона Лоуренса. В общем, вплоть до начала Второй мировой войны эксперименты в этой области науки оставались вполне маломасштабными.

Циклотрон Радиевого института (Ленинград) стал первой установкой такого рода в Европе. Он был введен в строй в 1937 году, имел размер около 1 метра и был рассчитан на энергию до 4 МэВ. Фото с сайта strana-rosatom.ru

Размеры циклических ускорителей заряженных частиц резко выросли после открытия принципа автофазировки, сделанного советскими физиками Владимиром Векслером и Евгением Фейнбергом и американцем Эдвином Макмилланом. После этого уже в 1950-е годы были сконструированы и построены различные версии ускорителей-гигантов. Первую такую машину с вакуумной камерой 23-метрового диаметра, названную Космотроном, в 1952 году запустили в Брукхейвенской национальной лаборатории в штате Нью-Йорк. Сначала она ускоряла протоны до энергии 2,3 ГэВ, а после окончательной доводки — до 3,3 ГэВ. В 1954 году заработал ускоритель в университете Беркли, который годом позже вышел на энергию 6,2 ГэВ, позволившую рождать антипротоны и антинейтроны. В 1957 году в Дубне запустили синхрофазотрон на 10 ГэВ. Потом без большой задержки стали появляться еще более мощные (и, соответственно, более крупные) циклические и линейные ускорители протонов, ионов и электронов, на которых было сделано множество замечательных открытий.

И дело было не только в ускорителях. Например, экспериментальная установка, на которой американские физики Фредерик Райнес и Клайд Коуэн (Clyde Cowan) в 1956 году впервые детектировали нейтрино, весила около десяти тонн. К слову, позднейшие нейтринные детекторы, включая и знаменитый антарктический нейтринный телескоп IceCube, отличались и отличаются куда большими масштабами. В общем, уже в середине 1950-х годов вполне могло показаться, что эпоха камерных экспериментов в физике частиц ушла в прошлое и вряд ли вернется.

Однако даже тогда подобный прогноз был бы неверен. Вероятно, самым фундаментальным достижением этого десятилетия в физике частиц стал в полном смысле слова исторический эксперимент, выполненный в 1956 году профессором Колумбийского университета Ву Цзяньсюн (к слову, первой женщиной, избранной президентом Американского физического общества) вместе с Эрнестом Эмблером (Ernest Ambler) и тремя его коллегами по вашингтонскому Национальному бюро стандартов. Они проверили и подтвердили парадоксальную с точки зрения тогдашней науки гипотезу, которую чуть ранее выдвинули работавшие в США соотечественники профессора Ву физики-теоретики Ли Цзундао и Янг Чженьнин. Они предположили, что в актах бета-распада атомных ядер (как и в других превращениях, обусловленных слабым взаимодействием) может нарушаться считавшийся незыблемым закон сохранения пространственной четности, который в 1927 году сформулировал замечательный венгерский физик и будущий нобелевский лауреат Юджин Вигнер. Несоблюдение этого закона означает, что природа в определенных ситуациях делает различия между физическими процессами и их зеркальными отражениями — или, что то же самое, между правым и левым. Согласно гипотезе Ли и Янга, такие различия проявляются только в процессах, управляемых слабым взаимодействием (в остальных трех фундаментальных взаимодействиях — сильном, электромагнитном и гравитационном — пространственная четность сохраняется).

Профессор Ву и ее коллеги поставили очень изящный (а по идее даже простой) эксперимент, поместив образец с бета-радиоактивным изотопом кобальта-60 в однородное магнитное поле, которое ориентировало спины (и, следовательно, магнитные моменты) ядер кобальта преимущественно в одном направлении. Если бы пространственная четность оставалась ненарушенной, ядра кобальта в актах бета-распада испускали бы электроны с равной интенсивностью как в сторону своих спинов, так и в противоположном направлении. Однако эксперимент показал сильную пространственную асимметрию распада — антипаралельно ориентации спинов вылетало приблизительно на 40% больше электронов, нежели в обратную сторону. Для подавления теплового разброса ориентации ядерных спинов эксперимент проводился в криостате при температуре около одной сотой кельвина, и этот криостат приблизительно метрового размера стал самой объемной частью всей установки. Так что исключительно важный результат группы Ву и Эмблера был получен в ходе чисто камерного эксперимента. То же самое можно сказать о результатах американских физиков, которые будут обсуждаться в этой статье. Но для понимания их цели и смысла нам понадобится дополнительная информация из физики элементарных частиц.

P-, C-, CP- и CPT-симметрии

Я рассказал об эксперименте группы Ву отнюдь не случайно. Дело в том, что интерес ряда физиков к измерению электрического дипольного момента (ЭДМ) электрона восходит как раз к доказательству несохранения четности в слабых взаимодействиях — правда, в довольно глубокой ретроспективе.

Когда специалисты по физике частиц узнали о результатах эксперимента Ву и ее коллег (и аналогичного по выводам, но осуществленного другим способом эксперимента, выполненного в 1957 году под руководством Леона Ледермана), они испытали довольно сильный шок. Однако без большой задержки Ли и Янг в США и Лев Давидович Ландау в СССР высказали гипотезу, что любые физические взаимодействия (следовательно, и слабое) инвариантны относительно произведения (композиции) двух операций — зеркального отражения (его принято обозначать латинской буквой P) и зарядового сопряжения, то есть замены частиц на античастицы (операция C). Это означает, что две системы частиц, одна из которых получается из другой применением этих операций, будут физически эквивалентны. Согласно гипотезе Ли, Янга и Ландау, эта так называемая CP-симметрия сохраняется во всех элементарных процессах. Поэтому, например, распад частиц под действием слабого взаимодействия должен выглядеть точно так же, как отраженный в зеркале распад их античастиц.

Однако эта красивая гипотеза продержалась недолго. В 1964 году американские физики во главе с Джеймсом Кронином и Валом Фитчем экспериментально доказали, что CP-симметрия не соблюдается при распадах некоторых электрически нейтральных каонов (они же К-мезоны). Так, ее сохранение запрещало каону \(K_2^0\) распадаться на два нейтральных пиона — только на три. Однако Кронин, Фитч и их коллеги обнаружили, что приблизительно 0,2% таких распадов все же приходится на пионные пары. Хотя это нарушение СР-симметрии было очень незначительным, оно все же имело место.

И здесь история не закончилась. В самом начале нашего столетия японские и американские физики выяснили, что эта симметрия не соблюдается и при распадах нейтральных B-мезонов, причем куда сильнее, чем в случае каонов. Я не буду вдаваться в подробности этих экспериментов, вот хороший обзор. Главное в том, что в природе существуют процессы с участием слабого взаимодействия, которые нарушают СР-симметрию (кстати, в них также участвуют и нейтральные D-мезоны). Иначе говоря, эта симметрия не универсальна.

Как зеркальное отражение, так и зарядовое сопряжение относятся к числу дискретных преобразований, не зависящих ни от каких численных параметров. Напротив, лежащие в основе эйнштейновской теории относительности преобразования группы Лоренца непрерывны, поскольку зависят от относительной скорости систем отсчета. В квантовой физике имеется еще одно важнейшее дискретное преобразование T — обращение времени. Подобно двум другим, оно влияет на поведение различных физических величин. Например, при обращении времени энергия частицы (или системы частиц) сохраняется, импульс и угловой момент (как орбитальный, так и спиновый) меняют знаки на противоположные, электрическое поле остается неизменным, а магнитное поле опять-таки меняет знак.

Схематическое представление различных симметрий и их взаимодействия друг с другом. Заряд (C-симметрия) показан цветом циферблата, пространственная симметрия (P-симметрия) соответствует отражению относительно центра куба, временная симметрия (T-симметрия) представлена направлением движения минутной стрелки. Рисунок из статьи V. Antonelli et al., 2020. Phenomenological Effects of CPT and Lorentz Invariance Violation in Particle and Astroparticle Physics

Можно подумать, что обращение времени, в отличие от операций С и Р, есть чисто математическая процедура, ведь в реальности оно не наблюдается. Его можно имитировать, прокрутив вспять киноленту, но к физике такой фокус отношения не имеет. На деле ситуация сложнее. В первой половине 1950-х годов несколько физиков (включая таких гигантов, как Джулиан Швингер и Вольфганг Паули) разными способами и с разной убедительностью доказали чрезвычайно важный принцип, получивший название CPT-теоремы. Она утверждает, что любая квантовополевая теория, удовлетворяющая требованию лоренц-ковариантности и еще паре-тройке абсолютно разумных ограничений, должна быть инвариантна относительно последовательного применения операций C, P и T (в любом порядке). Это означает, что если взять любую теорию из этого семейства и подвергнуть ее уравнения операциям зеркального отражения, замены частиц на античастицы и обращения времени, то вторая теория будет физически эквивалентна первой. У CPT-теоремы есть немало очень глубоких следствий: например, из нее вытекает, что массы и времена жизни любой частицы и ее античастицы должны быть абсолютно одинаковы. Пока что ни один эксперимент не поставил этот вывод под сомнение.

А вот и еще одно следствие. Если CPT-теорема верна, а CP-инвариантность хоть где-то нарушается, то не должна соблюдаться и T-инвариантность. Так что выходит, что в каких-то превращениях частиц нарушается обратимость времени! Физически это означает, что скорость таких превращений в «прямом» и «обратном» направлениях неодинакова. Выходит, что в микромире есть своя стрела времени. В прошлом столетии этот открытие стало крупной неожиданностью для физиков.

В этом не было бы ничего удивительного, если бы мы говорили о макропроцессах, которые описываются классической физикой. Так, обратимость времени несовместима со вторым законом термодинамики, который утверждает, что в макромире все реальные процессы должны идти с суммарным возрастанием энтропии. Это, конечно, понятно и без высокой науки — налитый из чайника кипяток постепенно остывает, но сам собой никогда не нагревается. Однако тот факт, что в микромире тоже есть стрела времени, стал для физиков крупной неожиданностью.

Но и это не всё. Нарушения СР-симметрии непосредственно связаны с отличием материи от антиматерии. Об этом говорит очень красивый эксперимент с нейтральными каонами, выполненный в ЦЕРНе в конце 1990-х годов, который стоит вспомнить, пусть и без подробностей.

Для начала отмечу, что если бы СР-симметрия соблюдалась абсолютно строго, то нейтральные каоны переходили бы в свои античастицы с точно такой же вероятностью, с какой те претерпевали бы обратные превращения. Любое нарушение СР-симметрии должно влечь за собой изменение одной из этих вероятностей. Если приготовить пучок из равного числа нейтральных каонов и антикаонов и проследить динамику концентрации тех и других, можно выяснить, уважают ли их превращения СР-симметрию.

Именно это и сделали физики из ЦЕРН. Они выяснили, что нейтральные антикаоны становятся каонами чуть-чуть быстрее, чем те превращаются в антикаоны. Иначе говоря, был обнаружен процесс, в ходе которого антиматерия превращается в материю быстрее, чем материя — в антиматерию! В смеси с изначально равными долями вещества и антивещества со временем образуется пусть небольшой, но все же поддающийся измерению избыток вещества. Такой же эффект был выявлен в экспериментах и с другими массивными нейтральными частицами — уже упоминавшимися D0-мезонами и B0-мезонами.

Таким образом, к концу ХХ века экспериментаторы убедительно доказали, что слабые взаимодействия по-разному влияют на частицы и античастицы. Хотя эти различия сами по себе очень малы и выявляются лишь в ходе некоторых превращений весьма экзотических частиц, они демонстрируют физическую асимметрию между материей и антиматерией. Это означает, что природа на фундаментальном уровне не соблюдает и С-симметрию.

Эти результаты имеют прямое отношение к космологии. Астрофизики давно установили, что в современной Вселенной нет областей, заполненных антивеществом со времени ее рождения. Конечно, античастицы разных видов постоянно возникают (и аннигилируют) в великом множестве высокоэнергетичных процессов (например, в звездных ядрах), но погоды они не делают. Речь идет о полном отсутствии реликтового антивещества, оставшегося с самой ранней эпохи существования Вселенной. Поскольку ядра всех элементов Периодической системы, которые и образуют «обычное» вещество, состоят из барионов (конкретно, из протонов и нейтронов), это положение дел несколько условно называют барионной асимметрией Вселенной. Коль скоро барионы состоят из кварков, можно было бы говорить и о кварковой асимметрии. Частицы темной материи, если они существуют, в этот расклад не входят, поскольку их природа не известна.

Барионная асимметрия нуждается в разумном объяснении. Конечно, можно допустить, что Вселенная с самого рождения вообще не содержала антивещества, но поверить в это трудно. Куда естественней предположить, что самая ранняя (и чрезвычайно горячая и плотная) Вселенная была в равной мере заполнена частицами и античастицами. Однако потом — и очень быстро — возник небольшой избыток частиц. Поскольку плотность материи была в то время исключительно высока, все античастицы встретились с частицами и аннигилировали, а выжившие частицы дали начало всем видам вещества. Этот гипотетический процесс называют генерацией барионной асимметрии.

В 1967 году Андрей Дмитриевич Сахаров опубликовал ставшую классической статью, в которой сформулировал три условия, необходимые для генерации барионной асимметрии (А. Д. Сахаров, 1967. Нарушение СР-инвариантности, С-асимметрия и барионная асимметрия Вселенной). И одно из них как раз требует того самого нарушения С-симметрии и СР-симметрии, о котором говорилось выше. Его физический смысл совершенно ясен. Если бы бы такого нарушения не было, то процессы с участием кварков и антикварков происходили бы с одинаковой скоростью, и изначально барион-симметричная среда такой бы и осталась на все времена.

Казалось бы, все в порядке, причина барионной асимметрии найдена. Но — так, да не так. Во-первых, нарушение этих двух симметрий выявлено в экспериментах, охватывающих один лишь кварковый сектор материи. К тому же оно затрагивает лишь процессы с участием кварков только двух старших поколений — странных, очарованных и b-кварков. Кварки первого поколения, из которых состоят протоны и нейтроны, остались вне игры. Во-вторых, масштабы этих нарушений слишком малы, чтобы ими можно было объяснить генерацию барионной асимметрии. И дело не только в экспериментах с экзотическими мезонами. Господствующая сейчас теория микромира, Стандартная модель элементарных частиц, тоже допускает процессы с нарушением дискретных симметрий — но опять-таки, в слишком незначительных масштабах. Так что проблема остается.

В общем, вывод ясен. Физика нуждается в более убедительных объяснениях барионной асимметрии, и лучше бы их нашлось побольше. Теоретики, конечно, таковые уже придумали, но и новые не помешают. В частности, такие резервные варианты стоит поискать не в кварковом, а в лептонном секторе.

Наконец-то ЭДМ

После столь длинного введения можно наконец-то перейти к статье физиков из Колорадского университета в Болдере. Как уже говорилось, они заново оценили максимальную величину электрического дипольного момента (ЭДМ) самой известной и самой изученной элементарной частицы — электрона. Эта информация имеет непосредственное отношение к нарушению дискретных симметрий, о котором говорилось в предыдущем разделе.

ЭДМ любой физической системы, содержащей электрически заряженные компоненты (дискретные или непрерывно распределенные в ее объеме) — это векторная величина, которая в первом приближении характеризует пространственную структуру всей совокупности этих компонент. Я не буду приводить формальных определений, их можно найти, например, здесь. Если считать электрон чем-то вроде микросферы, равномерно заполненной отрицательным электричеством, ее ЭДМ окажется строго нулевым. С другой стороны, если рассматривать электрон как некое подобие овала с переменной плотностью распределения заряда, то его ЭДМ в общем случае будет отличен от нуля. При этом его направление (напомню, что ЭДМ — это вектор) всегда должно быть коллинеарно (то есть параллельно или антипараллельно) спину электрона. Причина этого проста: спин электрона — это его единственный собственный параметр, который может ориентироваться в пространстве и тем самым задавать определенное направление. Кстати, это же верно и в отношении магнитного дипольного момента, который тоже коллинеарен спину (точнее, антипараллелен — в силу того, что заряд электрона считается отрицательным).

Откуда у электрона мог бы появиться ЭДМ? Согласно Стандартной модели, это может произойти в силу взаимодействия электрона с массивными частицами, которое не будет обладать ни СР-инвариантностью, ни, соответственно, С-инвариантностью. В результате оно сможет вызвать перераспределение плотности электронного заряда и тем самым породить электронный ЭДМ. Единица измерения ЭДМ электрона или любой другой частицы — это произведение элементарного электрического заряда e (который по определению считается положительным и равен 1,6×10−19 кулона) на сантиметр. Согласно Стандартной модели, электронный ЭДМ по порядку величины никак не может превышать 10−38 e·см. Прямое измерение столь малой величины пока лежит за рамками возможностей эксперимента.

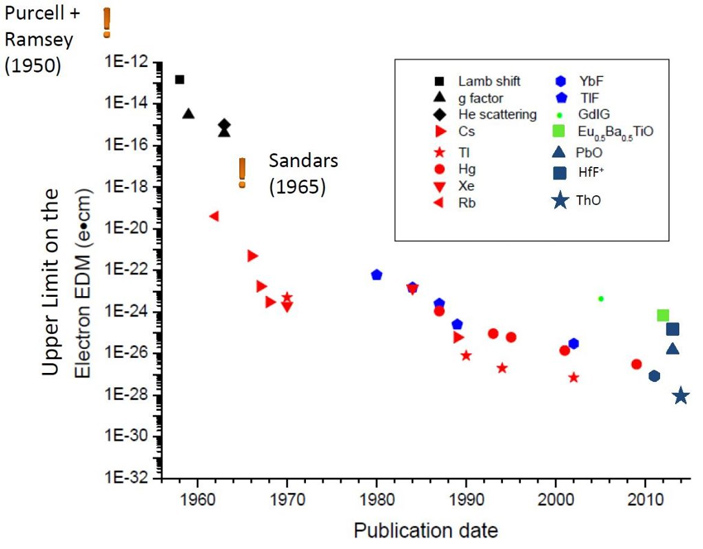

Верхние оценки электрического дипольного момента электрона, полученные в разных экспериментах в 1955–2015 годах. Различными значками указаны использованные в каждом эксперименте методы/активные молекулы. Рисунок с сайта danielang.net

Казалось бы, при таком раскладе зачем и стараться? Однако можно предположить, что существуют лежащие за рамками Стандартной модели частицы, которые порождают у электрона ЭДМ куда большей величины. И это отнюдь не произвольная фантазия. Некоторые расширения Стандартной модели (в частности, основанные на теории суперструн) дают для ЭДМ электрона значения, лежащие в диапазоне (10−27–10−30) e·см. Такие величины уже доступны для измерения в современных прецизионных экспериментах. Если бы их удалось определить, можно было бы приблизительно установить и массу этих гипотетических частиц, которая во многих моделях обратно пропорциональна квадратному корню из абсолютной величины электронного ЭДМ. А после этого имело бы смысл задуматься и о возможности (либо невозможности) их детектирования на БАК или более мощных ускорителях, которые, как надеются физики, когда-нибудь придут ему на смену. Главная надежда состоит в том, что такие частицы могли бы увеличить степень нарушения С- и СР-инвариантности в слабых взаимодействиях и тем самым помочь решить проблему барионной асимметрии.

Не надо думать, что интерес к электронному ЭДМ возник лишь недавно. Физики начали обдумывать эту проблему свыше сорока лет назад, вскоре после создания Стандартной модели. Однако первая экспериментальная оценка этой величины, полученная гарвардско-йельской коллаборацией ACME (Advanced Cold Molecule Electron), которая по порядку величины не слишком отличается от новейшего результата физиков из Болдера, была опубликована только в конце 2013 года (см. новость Первые результаты эксперимента ACME: электрический дипольный момент электрона по-прежнему нулевой, «Элементы», 30.12.2013). Согласно выводам ее участников, абсолютная величина электронного ЭДМ не может превышать 8×10−29 e·см. Как видим, этот верхний предел укладывается в отмеченный в предшествующем абзаце диапазон возможных значений ЭДМ в ряде расширенных версий Стандартной модели.

Один из возможных путей к измерению электронного ЭДМ по идее очень прост. Возьмем молекулу, имеющую достаточно автономный валентный электрон и сильное внутреннее электрическое поле, задающее ее геометрическую ось. Затем найдем способ ориентировать спин валентного электрона параллельно и антипараллельно этому полю. Если ЭДМ электрона равен нулю, оба состояния молекулы будут иметь одинаковую энергию. При ненулевом ЭДМ его вектор также будет менять ориентацию относительно поля, и между энергетическими уровнями этих состояний появится различие. Если его удастся измерить, можно будет определить и величину ЭДМ (естественно, работать надо не с одной молекулой, а с целым молекулярным ансамблем). Именно такова схема эксперимента коллаборации ACME, которая использовала молекулы монооксида тория ThO.

Физики из Болдера применили тот же метод, но в другом исполнении. Вместо оксида тория они работали с однократно ионизированными молекулами фторида гафния HfF+. Эти молекулы обладают чрезвычайно сильным внутренним электрическим полем с эффективной напряженностью 23 гигавольт/см, направленным от иона гафния к иону фтора. Вектор этого поля как раз и задает геометрическую ось каждой молекулы.

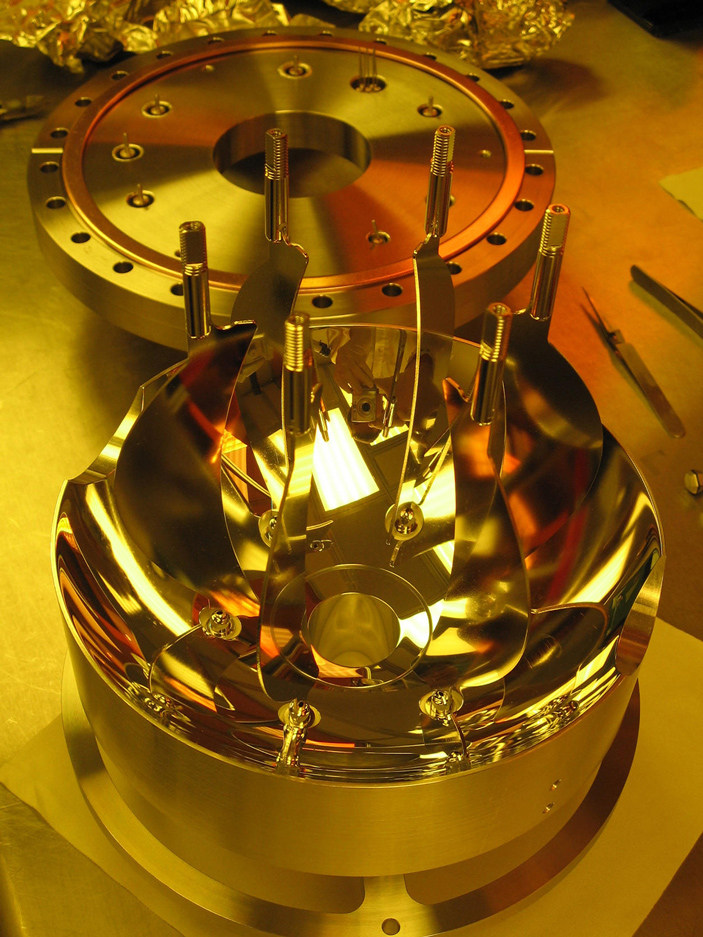

Общая схема эксперимента представлена на рисунке ниже. Заряженные молекулы фторида гафния «запирались» в ионной ловушке, на которую накладывалось вращающееся внешнее электрическое поле напряженностью около 58 вольт/см. Под его воздействием молекулы переходили в серию дублетных состояний (см. Doublet state). При этом у двух таких дублетов молекулярные оси оказывались ориентированы в пространстве — у одного параллельно внешнему полю (он изображен в верхней части схемы), у другого антипараллельно (нижняя часть). Дополнительно на ловушку накладывалось слабое магнитное поле, которое действовало на магнитные моменты валентных электронов. В результате у одних молекул каждого дублета спины этих электронов ориентировались более или менее в направлении внутримолекулярного электрического поля, а у других обретали противоположную ориентацию (направления спинов также представлены на схеме). Благодаря этому состояния с разными спиновыми ориентациями валентного электрона могли оказываться на разных энергетических уровнях — естественно, только если электронный ЭДМ отличен от нуля. В этом случае у обоих дублетов разница между уровнями должна равняться удвоенному произведению абсолютной величины ЭДМ на напряженность внутримолекулярного поля — у одного со знаком плюс, а у другого со знаком минус. На правой половине рисунка представлена схема ионной ловушки, в которой проводились измерения. Поскольку там задан и масштаб, хорошо видно, что размеры ловушки измеряются всего лишь десятками сантиметров. Так что это вполне камерный эксперимент.

Экспериментаторы предполагали, что в силу огромной величины внутримолекулярного поля (напомню, аж 23 ГВ/см!), такие различия в энергии удастся обнаружить даже при очень малой величине электронного ЭДМ. Соответствующие измерения проводились на пространственно разделенных «облаках» молекул, которые приготовлялись в том или ином дублетном состоянии. Эксперимент продолжался около двух месяцев, а суммарное время измерений составило около 620 часов. Он был осуществлен в 1370 раундах, причем для каждого использовалось порядка двадцати тысяч ионов фторида гафния. Технические детали измерений подробно описаны в обсуждаемой статье.

Покрытая золотом ионная ловушка, в которой удерживаются молекулы фторида гафния, — основной элемент экспериментальной установки. Шесть «лепестков» — это электроды, формирующие поле, не позволяющее ионизированным молекулам покинуть пределы вакуумной камеры. Фото с сайта nist.gov

Физики из Болдера впервые опробовали свой метод еще 6 лет назад, но их тогдашние результаты оказались довольно грубыми и заведомо уступали по надежности результатам коллаборации ACME (W. Cairncross et al., 2017. Precision Measurement of the Electron’s Electric Dipole Moment Using Trapped Molecular Ions). Последующая отработка экспериментальной техники позволила их заметно улучшить. Теперешняя оценка величины электронного ЭДМ равна (−1,3±2,0±0,6)×10−30 e·см. Первая поправка представляет статистическую погрешность обработки экспериментальных данных, а вторая — систематическую погрешность. Знак «минус» перед значением ЭДМ означает, что он направлен антипараллельно спину электрона.

Окончательный вывод участников эксперимента состоит в том, что абсолютное значение верхней границы величины электрического дипольного момента электрона с 90-процентой достоверностью равно 4,1×10−30 e·см. Если предположить, что этот момент действительно отличен от нуля и создан «вмешательством» еще неизвестных массивных частиц, то, согласно упоминавшимся расширениям Счтандартной модели, их масса не может быть меньше 40 ТэВ. Поскольку максимальная энергия протон-протонных столкновений на Большом адронном коллайдере сейчас равна 13,6 ТэВ, получение этих частиц на БАК пока что неосуществимо. По всей вероятности, в ближайшие десять лет эта ситуация не изменится.

А вот попытки измерить величину электронного ЭДМ они практически наверняка будут продолжаться, причем разными способами. Стоят они сравнительно немного (особенно в сравнении с затратами на суперускорители), а результаты могут дать весьма интересные. О планах будущих экспериментов этого рода, которые сейчас прорабатываются, рассказано в конце заметки, опубликованной в том же выпуске Science, что и статья физиков из Болдера. А пока что стоит набраться терпения.

А в заключение вишенка на торте. В Северо-Западном университете, расположенном в пригороде Чикаго Эванстоне, уже несколько лет действует Центр исследований в области фундаментальной физики посредством настольных экспериментов (Center for Fundamental Physics with Tabletop Experiments). Там очень активно развивают новые технологии суперпрецезионных измерений, которые обещают открыть новые тайны микромира. Я думаю, что стоит последить за его работой.

Источник: Tanya S. Roussy, Luke Caldwell, Trevor Wright, William B. Cairncross, Yuval Shagam, Kia Boon Ng, Noah Schlossberger, Sun Yool Park, Anzhou Wang, Jun Ye, Eric A. Cornell. An improved bound on the electron’s electric dipole moment // Science. 2023. DOI: 10.1126/science.adg4084.

Алексей Левин

Но я против таких экспериментов. Это из серии анекдотов про Чапаева который выучил только блох и так и сдавал экзамен по биологии "если бы на рыбах была шерсть на них водились бы блохи и далее про блох".

Так и тут , если бы в природе были диковинные частицы то дипольный момент электрона был бы на 8 порядков боьше и мы бы его увидели.

Такие эксперименты как раз и являются ярким признаком глубокого кризиса физики 21 века.

-

Аномальный магнитный момент мюона как бэ намекаэт на новую физику (в 3—4 стандартных отклонения между предсказанием Стандартной модели и наиболее точным результатом измерения.)

https://ufn.ru/ru/articles/2018/5/f/

Дипольный момент электрона тоже может преподнести сюрприз.-

Магнитный момент - величина, производная от магнитного потока, зависящая также от геометрии магнитного поля и магнитной проницаемости среды. Мой комментарий к статье на эту тему удалили, надеюсь, что на этот раз такой цензуры не будет. Известно, что постоянная Планка равна удвоенному произведению кванта магнитного потока на модуль заряда электрона. Можно предположить, что скачкообразное изменение магнитного потока на одну и ту же величину приводит к изменению магнитного и механического момента на разные величины. Так же, как и электрический дипольный момент электрона, магнитный момент мюона и его связь с магнитным потоком могут позволить определить геометрию частицы и сделать выбор в пользу одной из интерпретаций квантовой механики.

-

Што курим?

Анома́льный магни́тный моме́нт мюо́на — отклонение величины магнитного момента мюона от «нормального» значения, предсказываемого квантовомеханическим релятивистским уравнением движения мюона = 2. Ненулевое значение аномального магнитного момента мюона 2-g есть следствием взаимодействия частицы с виртуальными частицами — флуктуациями квантовых полей вакуума. Измеряя величину 2-g, можно оценить суммарный вклад всех существующих полей (взаимодействий), в том числе выходящих за пределы Стандартной модели (СМ).

Та же история и с аномальным дипольным моментом электрона 0-d, только тут "нормальное значение" равно нулю.

-

-

-

От Вас не ожидал...

Одно дело потратить несколько мильярдов на вполне ожидаемое открытие (предсказанное 100 лет назад) -тут много денег и мало риска. Физики из страны -эмитента денег так могут.

Другое -скрести по сусекам пытаясь нйти крошки там где уже 30 лет бегают голодные мыши. Только в голодной и воспаленной голове могут появиться выбрыки типа суперсимметрии, мира на бранах, катализе распада протона монополями или вот появления у элеткрона дипольного момента от фантастических частиц. Это все НЕ ФИЗИКА ни разу. Это набор чисто антропных гипотез "раньше получалось -еще раз попробуем". Так же неандерталец охотился в тех же местах где в прошлый раз получалось. Нет тут новизны. Никакой.

И я могу понять ученых. Publish or perish. Вот и публикуют.

-

не может.Он равен нулю с точностью до влияния существующей материи. Новых частиц не существует, готов спорить на деньги. Сама идея деления реальности на пространство и частицы в нем закончилась.

А новые иди физика выдвигать не будет -она повязана цитированиями за которые дают деньги. За статьи вроде статьи 1935 года про ЭПР парадокс можно крепко огрести по ушам (и в 1935-м авторы огребли). Никто на это не пойдет. Так что погружаемся в болото.

Модер, убей себя головй об стену.

По Игорю Иванову ЭДМ заряженных частиц описывает разницу между зарядовым центром и материальным центром частицы.

Такую ситуацию допустимо представить как равновесие электрической и гравитационной сил в пределах электрона классического радиуса, - причем масса и заряд распределены по разному.

В этом случае наглядный образ ЭДМ электрона - это два отрицательных заряда, связанных гравитацией, на расстоянии примерно 10^-36 m друг от друга.

Сумма зарядов равна заряду электрона, для которого отношение заряда к массе - константа.

ЭДМ электрона по порядку величины равен произведению:

(10^-19*C)*(10^-36 m)=10^-55 C*m=10^-34 e*cm

Эта величина на 6 порядков меньше нынешней.

-

Видите ли, говорить о материальных центрах таких бесструктурных частиц, как лептоны (включая и электрон, конечно) - это уже натяжка. Куда адекватней предположить, что электрон в классических полях, электрическом и магнитном, будет вести себя примерно так же, как вела бы структурированная частица с хорошо определенным ЭДМ. Именно это и пытаются обнаружить.

-

Натяжка не моя, - Игоря Иванова. ))

Но мне она понравилась, - позволила оценить ЭДМ электрона простейшим способом: совместным решением уравнений Ньютона и Кулона.

Любопытно, - все элементарные частицы вначале принимаются бесструктурными.

По этому поводу Энрико Ферми как-то заметил, - эпитет «элементарные» скорее характеризует не частицы, а наш текущий уровень знаний о них.-

Это верно в отношении адронов. Однако и кварки, и лептоны, и глюоны считаются истинно элементарными частицами - как и хиггс. Ведь речь идет о квантах различных полей, и я просто не понимаю, как можно говорить об их структуре.

-

В рамках существующей парадигмы -конечно нельзя.

а вот насчет "адекватней предположить"... Хм... Правильно сказать "наша парадигма устарела, новой нет, будем искать по сусекам старой даже там где уже давно голодные мыши скребут".

НОВЫЕ идеи нужны. Они будут рискованные и не совсем адекватные. Но физика, ставшая прислужной девкой социологии, на них НЕ СПОСОБНА. Таких как Энштейн она отсекает на дальних подступах. -

-

-

-

-

Совершенно удивительное рассуждение ! В современной теории поля, в т. ч. и в Стандартной модели, принято считать элементарные частицы точечными, как у точечной частицы может быть ЭДМ ? Либо электрон имеет радиус, либо никакого ЭДМа, Sic ! А то кому-то придет в голову, что электрон может вращаться и этот кто-то начнёт строить теорию спина, отвергая идею о том, что спин - это "внутреннее квантовое число". Так Вы можете далеко зайти и Вам попадёт !

-

Точечными считает частицы копенгагенская интерпретация, которая не является общепринятой. У Шрёдингера и в современных интерпретациях типа объективной редукции плотность частицы в данном месте в данное время пропорциональна квадрату волновой функции.

Известно, что спин фотона - это круговая поляризация электромагнитной волны. В эксперименте Штерна - Герлаха со спином частиц с массой покоя в магнитном поле выполняются те же закономерности, что для поляризации электромагнитного излучения, связанные с законом Малюса. У меня есть предположение, что спин частиц с массой покоя - это круговая поляризация волны де Бройля, и независимо от наличия массы покоя спин связан с вращением векторов напряженностей электрического и магнитного полей.

Выражение, что спин - это "внутреннее квантовое число" или "чисто квантовое явление, не имеющее классических аналогов" создает иллюзию ответа на вопрос, типа рассуждений из младших классов школы или из Средних веков, что тело движется, потому что обладает движущей силой. Если эта точка зрения защищается цензурой с запретом дискуссий, это еще больше сдерживает развитие науки. Необходимо, чтобы одни предлагали гипотезы, например, о круговой поляризации, а другие критиковали эту гипотезу и выдвигали свои гипотезы.

-

Энтропия не убывает только в изолированных системах, которые не обмениваются с окружающей средой энергией и веществом и обладают постоянным объемом. Более общий закон - это невозможность возрастания свободной энергии Гиббса. Второе начало термодинамики носит статистический характер и выполняется только для систем с достаточно большим числом частиц. При флуктуациях в микросистемах свободная энергия Гиббса может возрастать. Явления в микромире, в которых возрастает свободная энергия Гиббса и убывает энтропия в изолированных системах, пример флуктуаций. Представления об этих флуктуациях, как об "обратном ходе стрелы времени", подвергались критике.

-

электрон в атоме имеет форму электронного облака, в котором квадрат волновой функции пропорционален плотности энергии и массы в данной точке в данное время.

Вы упустили важную деталь - волновая функция это функция от нескольких электронов, ну и дальше полный бред, как обычно.-

Представления, что волновая функция отражает статистику из некоторого числа частиц, особенность статистической интерпретации квантовой механики. Общепринятой интерпретации не существует. Похоже, вам нечего сказать по содержанию комментария.

-

Нет есть!

Статистическая интерпретация квантовой механики (де Бройль, Эйнштейн, Борн, Мандельштам, Блохинцев, Никольский, Баллентайн и др.) - единственная интерпретация, не сталкивающаюся с парадоксами "коллапса волновой функции" и "spooky action at the distance" (таинственного действия на расстоянии). "Копенгаген" наделяет волновой функцией КАЖДУЮ ЧАСТИЦУ - но это полная чепуха, регистрацоия индивидуальной частицы - случайное событие, и никакой статистики, и тем более, вменяемой информации, не несёт. Отсюда и все проблемы. Для ознакомления с вопросом рекомендую прекрасные книжки Д.И Блохинцева ("Основы кв. мех", "Принципиальные вопросы кв. мех", "Лекции по дополнительным главам кв. мех") и А.Б. Мигдала "Квантовая физика для больших и маленьких".-

Считаю, что наиболее логично волновую функцию и ее коллапс описывают интерпретации типа интерпретации Шрёдингера и объективной редукции. Непрерывная детерминированная эволюция колебаний физического поля, описываемых волновой функцией, периодически сменяется их скачкообразными, предположительно вероятностными, изменениями. Эти скачкообразные изменения не зависят от наблюдений и измерений, отсюда выражение объективная редукция. Нет никакой регистрации или обнаружения точечной частицы, она занимает весь объем, где квадрат волновой функции больше нуля (теоретически этот объем бесконечен, что формально следует из уравнений для любых колебаний, фактически обладает определенными размерами). Область взаимодействия между частицами меньше, чем размер частицы, так же, как молния меньше, чем туча. У меня есть предположение, что у волны де Бройля электромагнитная природа, а коллапс волновой функции - следствие квантования магнитного потока, а его природа электромагнитная, а не гравитационная. как предполагает "римская" интерпретация из относящихся к объективной редукции.

-

1. Т.н. "коллапс" - не есть материальный процесс, и никогда не был. Это просто фигуральное выражение перехода от абсолютных амплитуд вероятности ДО ИЗМЕРЕНИЯ к условным амплитудам ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Про это хорошо написано у фон Неймана в его монументальном труде по мат. основаниям кв. мех, у Блохинцева в его классической брошюре "Принципиальные основы кв. мех" (кстати, переведённой на Запде в 60х и пользующейся там громадной популярностью), да и во многих других местах - на Ваше усмотрение. К слову и к сожалению, авторитет великого Бора долго подавлял критический анализ этого ключевого элемента копенгагенской интерпретации.

2. " Непрерывная детерминированная эволюция колебаний физического поля " - это какого, простите, поля?

3. "Нет никакой регистрации или обнаружения точечной частицы" - а) а измерительный прибор, по Вашему, чем тогда занимается? и б) что такое "точечная" частица?

4. Вы, конечно, вправе предполагать всё, что Вам заблагорассудится, но "У меня есть предположение, что у волны де Бройля электромагнитная природа"- а это с какой стати? ЭМ поле, как сейчас понятно - от "отщепка" от древнего "электрослабого взаимодействия", и как тогда быть с нейтроном (или нейтрино), которые электрически нейтральны? И причём здесь магнитный поток?

5.Т.н. волна де Бройля - это просто наивное олицетворение т.н. "фазовой" волны, её, волны, буквально, конечно, нет, это просто фигуральное выражение для интерференции амплитуд вероятности, а длина волны де Бройля - это характерная длина (по порядку величины), на которой ещё заметны интерференционные свойства элементарного возбуждения, именуемого "микрочастицей". Это мгновенно следует из фейнмановского интеграла по траекториям. По этому поводу настоятельно рекомендую ознакомиться с древней (ГТТИ 1933г, перевод с немецкого), но блестящей книгой А. Марха "Основы квантовой механики", и отличной книгой В.В. Киселёва "Квантовая механика" (лекции физтеха).-

1. Материальность колебаний, описываемых волновой функцией, и материальность их скачкообразных изменений, описываемых коллапсом волновой функции, отрицает копенгагенская интерпретация, которая не является общепринятой. Если такую точку зрения разделял Блохинцев со статистической (ансамблевой) интерпретацией, на мой взгляд, он разделял эту слабую сторону копенгагенской интерпретации. В интерпретациях Шрёдингера и типа объективной редукции колебания и их скачкообразные изменения физически реальны.

2. Мое предположение заключается в том, что электромагнитного поля. В интерпретациях типа объективной редукции эта точка зрения не является общепринятой.

3. Измерительный прибор занимается тем же, чем в макромире, то есть фиксирует реальность, не зависящую от наблюдений и измерений. Измерить колебания, описываемые волновой функцией частицы, сложно, не вызвав их скачок, но такие "слабые" измерения есть. В интерпретациях Шрёдингера и типа объективной редукции частица занимает весь объем, где имеет физический смысл волновая функция, а не только в месте взаимодействия и не одновременно в разных местах.

4. Комплексные числа в волновой функции можно объяснить тем, что она описывает колебания, где присутствуют два перпендикулярных вектора в поперечной волне. Соотношения ψ ~ E+iH; ψ* ~ E-iH; ψψ* = ψ² ~ E² + H² для электромагнитной волны можно предположить и для частиц с массой покоя. При нулевой массе покоя уравнение Клейна-Гордона-Фока переходит в уравнения Максвелла без третьего слагаемого. Энергия и ее плотность суммируется скалярно, а амплитуда векторно, вследствие чего плотность энергии пропорциональна квадрату амплитуды колебаний или сумме квадратов напряженностей для двух перпендикулярных векторов. В связи с соотношением E = mc², можно предположить, что квадрат волновой функции пропорционален плотности энергии и массы. Постоянная Планка равна удвоенному произведению кванта магнитного потока на модуль заряда элементарной частицы. Для энергетических уровней электрона в атоме, его спина и ряда прочих квантовых скачкообразных изменений показана их связь с квантованием магнитного потока, всегда изменяющегося на целое число квантов. Фотон тоже электрически нейтрален, являясь квантом электромагнитного поля. Считаю, что надо разбираться с массой покоя и для некоторых частиц с электрическим зарядом, которые отличают волну де Бройля от электромагнитной волны.

5. Амплитуда вероятности, а не реальных колебаний, определяющих вероятность взаимодействия с микрообъектом, это точка зрения копенгагенской интерпретации. Данная интерпретация считает волновую функцию формальным математическим приемом. Шрёдингер считал колебания реальными, а матричную механику и отдельные квантовые пространства наоборот считал формальным математическим приемом. Таким же формальным математическим приемом можно считать интеграл по траекториям Фейнмана. Интерпретация де Бройля - Бома добавляет к волне-пилоту частицу меньших размеров или точечную. У Шрёдингера и в объективной редукции - частица - это волна де Бройля с массой покоя или электромагнитная волна без массы покоя и больше ничего.-

Уважаемый Макс 1 (вынужден использовать Ваш псевдоним);

Ваше основное положение, как я понял - материальность волновой функции. К несчастью (или к счастью - это как посмотреть) это ведёт к неразрешимым проблемам и, посему, давно уже оставлено, с чем я совершенно согласен. При всём уважении, такое кардинальное расхождение взглядов делает дальнейшее продолжениe дискуссии совершенно бессмысленным. Уж не обессудьте.-

Интерпретации типа объективной редукции, включая "римскую" интерпретацию с гравитационной природой коллапса волновой функции, разделяемую Пенроузом, транзакционной со сверхсветовым коллапсом волновой функции и обратным ходом времени без детерминизма, интерпретации Джабса с коллапсом волновой функции при взаимодействии частиц и наложении волновых пакетов и прочие сейчас снова набирают популярность в мире. Тема материальности волновой функции вовсе не оставлена. Моя точка зрения заключается в том, что проблемы, если считать волновую функцию материальной, разрешимые. Отрицание материальности волновой функции в таких интерпретациях, как копенгагенская, создает больше проблем, чем решает. Такие проблемы - это представления об отложенном выборе, отсутствии объективной реальности, квантовом ластике, одновременном существовании разных состояний и прочие.

-

Уважаемый ms чуть ниже привел цитату от Ландау, которая проясняет текущее положение в науке:

Теоретическая физика достигла таких высот, что может рассчитать даже то, что невозможно себе представить

Это явный признак утраты рефлексии и самоконтроля. В таких условиях дальнейшее развитие возможно только путем подгонки формул с параметрами, а также путем создания самообучающихся моделей.

Цитата от ms:"Дау воспринял несохранение четности почти как личную трагедию, крушение символа веры"

Вот так, удовлетворение личного любопытства каких-то китайцев, обернулось трагедией и подрывом авторитета науки. Кстати, они поняли, что натворили? Ну хотя бы извинились?

А на горизонте, тем временем, наливаются свинцом тучи из темной материи и темной энергии. Эта буря может в очередной раз смыть значительную часть наших представлений о космологии и о самом пространстве.-

Справедливости ради, выражение Халатникова о восприятии Ландау открытия несохранения чётности процитировал не я, а Автор изначального материала, А.Е. Левин (цитата, кстати, более чем уместная...). Это во - первых.

И в-вторых, я совершенно солидарен с Вами в том, что потенциальный прогресс (экспериментальный и/или теоретический) в вопросе о тёмном веществе и энергии "грозит" перестройкой наших представлений об очень многих вещах. Если доживём - увидим )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Однако в этой драме идей было ещё одно действующее лицо: бесконечно скромный и не менее бесконечно талантливый И.С. Шапиро, фронтовик, выпускник физфака МГУ, в последующем звезда ИТЭФ и ОИЯИ, член-корр АН СССР и РАН, одарённый актёр и блестящий физик-теоретик! Во времена, описываемые в статье, в даровитую голову И.С. пришла мысль о несохранении чётности, причём совершенно независимо от Ли и Янга. И.С. написал статью и, как верный присяге солдат, решил "прокатать" идею через Ландау. Мэтр, в типично своём духе, идею раздербанил в пух и прах (и кстати, совершенно справедливо - даже сейчас, три четверти века спустя, совершенно неясно, с какого это перепуга Мать Природа должна предпочитать правое левому или наоборот, а уж тогда...). Расстроенный И.С. зашвырнул статью в дальний ящик стола, а через некоторое время грянул эпохальной эксперимент миниатюрной китаяночки, профессора Ву с коллегами...Впоследствие, сам Иосиф Соломонович винил в неспособности противостоять критике гения (хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто бы смог!!!) исключительно Своё Недостаточное Понимание проблемы - это ли не высочайший стандарт научной честности и человеческой порядочности! А Ландау - Ландау тривиально ошибся, делов-то: дело житейское... Все НЕБОЖИТЕЛИ ошибались: Эйнштейн, Бор, Дирак, Шредингер, Фейнман, и т.д. Но ошибаются все БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, а вот двигают род человеческий вперёд только единицы. На то они и НЕБОЖИТЕЛИ, а мы - простые смертные и почитатели их таланта.

Ещё раз благодарю уважаемого Автора за прекрасное эссе.

-

Спасибо за прекрасное эссе. Про Шапиро я читал, эта история известна. С Ландау говорил только раз в жизни второкурсником - всего за полтора месяца до Катастрофы. Через много лет И.М. Халатников мне рассказывал, что Дау воспринял несохранение четности почти как личную трагедию, крушение символа веры. Вообще, мэтры такими запретами подчас портят жизнь и карьеру своим верным адептам. Например, этим не раз грешил великий Паули.

-

1. Спасибо на добром слове - рад, что Вам понравилось.

2. "Дау воспринял несохранение четности почти как личную трагедию, крушение символа веры" - это совершенно точно. Отсюда и попытка с комбинированной чётностью, и многое другое.

3. "Вообще, мэтры такими запретами подчас портят жизнь и карьеру своим верным адептам. Например, этим не раз грешил великий Паули" - о, а это вообще отдельная песня! Испытал на своей шкуре в полный рост. Но я-то, что - мы люди маленькие, а вот Фейнман...Короче, в конце 40х, в Поконо (дачное местечко на северо-западе штата Нью-Йорк), идёт конференция по последним достижениям в квантовой электродинамике. Сначала доклад гарвардского гения Великого и Ужасного Швингера - тот зарисовывает всю доску формулами, чем повергает аудиторию в священный транс и ужас.

Дальше (по свидетельству Дайсона), происходит следующее. Очередь Фейнмана - про новую формулировку квантовой механики (интегралы по путям то есть). Говорит, как всегда, легко, элементарно, но конспективно (чтобы уложиться в регламент). Заметно волнуется - ещё бы, в первом ряду восседают Эйнштейн (в грубом свитере на голое тело и ботинках без носков!), Бор и Паули (эти двое, правда, в белых рубашках, про галстуки Дайсон умалчивает), во втором ряду - на минуточку, Дирак. Фейнман постоянно употребляет слово "траектория". Бор не выдерживает, встаёт и начнает читать Фейнману мораль - дескать, тот не знает элементарной квантовой механики, сейчас каждый дурак знает, что траекторий в квантовой механике нет и быть не может! И т.д. и т.п. со всеми остановками. Потом задаёт вопрос (невинный такой!) Дирак : "Унитарна ли Ваша теория?" На что Фейнман интересуется "А что это такое?" Ну, Вы поняли - немая сцена, картина маслом.....

Слава Богу, что потом Фейнман нашёл в себе силы всё опубликовать систематически, и последующие доклады (включая доклад в "логове зверя", в Копенгагене) прошли триумфально!

И вот тут я задаю "умный" вопрос: а если бы всё состоялось не так благостно? Тогда мир лишился бы одного из самых изумительных бриллиантов квантовой механики и человеческого разума вообще - фейнмановского интеграла по траекториям. Выводы предоставляю фантазии читателей.

Спасибо!-

Фейнман нашёл в себе силы... Тогда мир лишился бы...

@

Думаю, что не лишился бы. Фейнман нашел в себе силы потому, что был титаном и по факту, и по самоощущению. Титаны по факту ищут свои собственные пути, и если интегралы по путям возможны, то рано или поздно кто-то из титанов их найдет. Другие титаны могут критиковать, но никто ему не указ, иначе какой он титан...)))

Вы и судите компетентно, и пишете хорошо. Выступайте здесь почаще, думаю,что многие скажут вам только спасибо. Кстати, а что вы думаете о т.н. кризисе в физике?-

Дорогой ОСАО, искренне признателен Вам за добрые слова и приглашение участвовать - я постараюсь.

Насчёт титанов - в Вашем суждении точно много правды, но, к сожалению, не вся: обстоятельства порой столь всемогущи...диву даёшься, как иных совeршенно блистательных талантов судьба затаптывает, как стадо слонов, а скромные и неприхотливые саксаулы пустыни пробиваются всем чертям назло. В общем, это ооочень трудный вопрос. Но спасибо Р.П. Фейнману, что ОН был: жизнь с ним и без него - это совершенно разные жизни.

Теперь о кризисе в физике. Откровенно говоря, я не ощущаю достаточной компетентности обсуждать столь сложные материи. Вместо этого, с Вашего позволения, сошлюсь на мнение двух наших величайших соотечественников: Якова Ильича Френкеля и Льва Давидовича Ландау.

Френкель, в предисловии к первому тому своей "Квантовой механики" в 30х годах высказался в том смысле, что по-настоящему Новое содержит элементы, которые совершенно невозможно понять в любой аналогии с уже известным. Потому оно и новое. Ландау же однажды сказал, что Теоретическая физика достигла таких высот, что может рассчитать даже то, что невозможно себе представить. К этом у нечего добавить. Со всем этим просто нужно научиться жить.

Ещё раз спасибо Вам.-

по-настоящему Новое содержит элементы, которые совершенно невозможно понять в любой аналогии с уже известным. Потому оно и новое.

Это изречение имеет смысл писать caps-ом, жирным курсивом и еще и подчеркнутым шрифтом )Теоретическая физика достигла таких высот, что может рассчитать даже то, что невозможно себе представить.

Наверное, все-таки, вычислить, а не рассчитать?! Ведь, для того, чтобы что-то рассчитать, надо сперва определиться с тем самым "что-то"(т.е. представить его), что собрался рассчитывать.

-

-

Мнение Ландау, как мне кажется, страдает некоторой неполнотой. История новейшей физики показывает, что даже непредставимые вещи, которые она вычисляет, со временем делаются вполне представимыми, а иногда даже начинают казаться едва ли не трюизмами. Это один из интереснейших аспектов общего прогресса научного знания.

-

"История новейшей физики показывает...." и далее по тексту - подписываюсь под каждым словом. Уж не помню, кто впервые произнёс "Понимание - есть привыкание", но по моему скромному разумению лучше и не скажешь.

-

Это в общем свойство любой нейросистемы. После набора достаточного количества референсных опорных данных она начинает опираться на них, исследуя что-то новое.

Беда однако в том, что один и тот же мозг не может быть одновременно мощной математической машиной и эффективной, устройчивой к глюкам нейросистемой с качественной интуицией. Тут или первое (Ландау, Фок, Боголюбов) или второе (Эйнштейн, Гамов). Обучение в университете направлено на отбор первых (и, следовательно, подавление вторых). Это одна из причин кризиса в физике: следование математической логике ограничено корректными выводами, а генальная прорывная идея не обязательно вполне корректная, но интуитивно адекватная.

В этом смысле прогресс теорфизики в смысле Ландау отрицает сам себя: он превращает науку в подобие третьего тома Ландау и Лифшица -рафинированное изложение "беспроблемного материала". На эту тему у меня есть целый опус.-

Очень во многом с Вами согласен (а насчёт нейросистемы Вы вообще правы абсолютно). О 3 томе Л.Л. - это трудный вопрос, как сбалансировать законченность и стимул к поискам нестыковок. Я склонен согласиться с выбором, сделанным авторами. Кстати, аналогичные претензии можно предъявить к большинству книг, и, в частности, к "Принципам" Дирака: уровень красоты и законченности фантастический, а проблемы там мерещатся и по сей минут. Но лично я стал "ощущать" кв. мех. только после этой книжки. А уже после неё смог в полной мере оценить 3 том. Но в любом случае: вопрос так же сложен, как и сама жизнь.

Обучение в университете (как и в любом уч, заведении) на Западе - просто машина для генерации доходов и гарантированной аккредитации. И ещё много чего из области мозгопромывания...но это уже отдельная тема.

Кстати, буду признателен за ссылку на Ваш "опус": заранее спасибо.-

Эх... Есть разница. Вы, видимо, ученый и публикуете свои результаты. А я давно науку бросил и работал (скажем мягко) в коммерческой аналитике, где добытые результаты надо очень хорошо засекречивать. Конечно, подобная "метафизика" осталась как хобби, и я даже в узком кругу тему в МГУ докладывал, но публиковать никогда не намеревался-привычка.

Кроме этого, наука -очень, очень косное занятие. Еще Макс Планк писал, что новые теории никогда не принимаются, они или отвергаются или вымирают адепты старых. А в коммерческой деятельности, например, цифровая фотография побеждает без требования вымирания адептов аналоговой. Поэтому я науку и бросил. Неинтересно.

Другой пример.Мой знакомый потратил 25 лет просто на создание нити подвеса для ALIGO добротностью 10^13. Вы готовы жить всю жизнь в глухой аскезе ради этого? Нет семьи, старая родительская квартира-новой никогда не будет, зарплата копеечная. Ради этих самых изощреных кварцевых нитей.

Таких примеров много, опубликовать такое-нажить врагов, нет уж, на старости лет не нужно.

Ну и еще пример. Лет 200 назад физики пытались сделать вечный двигатель первого или второго рода, и это было сильным мотиватором для физиков. Доказав, что невозможно, не сразу, но это дело бросили.

Современные физики понимают, что оценка путем цитирований ограничена и опасна, но с остервенением лезут в престижные журналы и гонятся за цитированиями. Как итог -возникает трофическая цепь социология- хищник, физика- жертва, и в социологических бизнесах (соцсети, видеохостинги, месенжеры итд) денег НА ТРИ ПОРЯДКА больше чем в физике. Закономерный итог. Еще вывод. Современная физика, в отличие от 1920-х-большая глобальная корпорация. Чем больше корпорация тем меньший риск для нее приемлем, тем больше в ней правил, регламентов и рутины. В коммерции двитатели инноваций -мелкие стартапы. В физике такое невозможно-всюду рецензирование и перекрестные цитирования. Занимаясь физикой, Вы проявляете героизм. Но помните судьбу Данко-когда его сердце догорело, люди ногой отбросили головешки на обочину и пошли по своим делам.

Ну и физика, очевидно, больше не наука о законах объективной реальности. Физика- наука о максимизации цитирований, подраздел социологии. Демотивирует страшно.

Это "мягкое политкорректное" изложение небольшой части.

А насчет нейросистем вообще хохма))) Сначала из студентов делают вычислительные машины ломая им нейросистему математикой в больших дозах (видимо на опыте отцов квантовой теории поля), а через 30 лет пытаются эмулировать нейросети на вычислительных машинах, которые для этого плохо приспособлены и обзывать это "искусственным интеллектом". Над такими опытами лучше наблюдать со стороны, честное слово...-

Прочитал, всё понял, долго думал, как ответить, ничего не придумал, поэтому пишу как чувствую, уж не обессудьте, если что....Понятно, что крик души.... Понятно, что между строк -намного хлеще, чем в самом тексте...Согласен в гораздо большей степени, чем Вы даже можете вообразить. История не знает сослагательного наклонения: как есть - так и есть...мы все одинокие странники в этой пустыне, называемой "цивилизацией". И конечная станция у всех - тоже одна. Поэтому постарайтесь не болеть, а остальное - малые более высокого порядка.... И спасибо за честное письмо.

PS. Если у Вашего опуса нет ссылки. не беда, могу прислать е-mail, отправите на него PDF

-

-

Индустриализация, когда люди работают на конвейере и каждый закручивает свою специфическую "научную гайку", дошла и до физики. Это не сложно заметить посмотрев список соавторов любой публикации результатов исследований на БАК. Если это рассматривать как "кризис науки", то, да, он наступил.

А я давно науку бросил и работал (скажем мягко) в коммерческой аналитике, где добытые результаты надо очень хорошо засекречивать.

Выдел я эти "засекреченные" результаты, к сожалению их качество гораздо ниже не секретных из-за отсутствия какой либо серьезной критики, но мелкие бизнес задачи они конечно решают.

-

-

-

-

-

Когда Френкель высказывал свою мысль о новизне, он держал эту новизну в руках. Квантовая механика - это и есть абсолютная новизна, смежная с классической физикой. Но! В случае с квантом наблюдается движение диалектики вспять: не от возможности к необходимости, а наоборот.

Квант, как понятие, возник у Планка в ходе работы над шабашкой по расчету электроламп. Заводские инженеры не могли добиться наилучшего соотношения между током, нагревом и свечением спирали, пока директор не обратился к крупному физику. Но, в рамках классики, не смог и Планк, пока не вышел за эти рамки.

Получается, что если в реальной жизни, в классике, возникнет мощная практическая потребность, которая может хорошо оплатить поиск неведомой возможности, то она обязательно будет кем-то найдена.

Короче, с улыбкой предположу, что новая физика может родиться только из новой потребности.

-

-

-

-

В физике как раз есть. И на западе вполне имеется кризис, сильно отличающийся в США и Европе. А тем более в Англии все весьма пессимистичны насчёт перспектив развитие страны. Тем не менее стремительно развивается совсем иные области, биология и информационные технологии. Многие открытие очень даже невероятные. "Денисов человек" вполне сравним с открытиями в физике в начале 20-ого века. В физике прорывов мало, это скорее нормальная ситуация. Стремительное развитие в других областях.

Выходцы из Азии подхватили палку эстафеты от современных жителей запада, которые больше хотят насладится жизнью, удобствам и чистым воздухом, чем совершать подвиги.-

Насчёт "выходцев из Азии" - вполне солидарен. Потому они всюду в первых рядах - и совершенно заслуженно

-

> в Англии все весьма пессимистичны насчёт перспектив развитие страны

> Выходцы из Азии подхватили

> Насчёт "выходцев из Азии" - вполне солидарен

> Обучение в университете на Западе - просто машина для генерации доходов

> И ещё много чего из области мозгопромывания

Идеология мелких советских, малограмотных интеллигентов.

-

-

-

В фундаментальной физике и вправду сложилась непростая ситуация. Стандартной модели элементарных частиц уже полстолетия (даже с походом), все ее основные предсказания сбылись, включая, конечно, открытие хиггса, но она не описывает весь наблюдаемый микромир (например, конфайнмент кварков, не говоря уже о темной материи) и в этом смысле неполна. Кроме того, до конца не устранена возможность получения на ее основе нелепых результатов, а в этом можно увидеть аналог противоречивости в математике. В каком-то смысле повторяется ситация 1930-х годов, когда Курт Гёдель доказал, что любая система формальнвх аксиом, которая достаточно богата, чтобы вместить арифметику, не может быть ни полной, ни непротиворечивой. Можно провести и аналогию с неразрешимостью, доказанной чуть позже Тьюрингом. Конпечно, есть теории суперструн, но связанные с ними когда-то радужные ожидания оказались завышенными. Называть ли всё это кризисом или нет - дело вкуса и эмоционального настроя. Однако новые идеи появляются, и за ними стоит следить.

-

Всю жизнь искал намёки на теорему Гёделя в физике....если у кого есть идеи - нижайше прошу поделиться. Спасибо.

-

Для начала очень советую разобраться, что такое теорема Геделя для математики. Как только вы это сделаете (а мне, как математику, видно, что вы этого еще не сделали), так сразу поймете, что переносить в физику математическую логику - это пустое.

-

Как мне кажется со стороны, математический подход оперирует с понятием материальной точки (м.т.), этакой практически обнуленной сущности, не имеющей ни геом.размеров, ни физ.параметров, тогда как физика, наоборот, без этих отринутых математикой вещей обойтись не может. А в теореме Гёделя понятие м.т. есть?

-

Множество всех множеств существует?

Говоря простыми словами, в достаточно сложной системе логических высказываний вы можете "назвать" "несуществующее" и более того "назвать" то чье "существование" невозможно верифицировать. Это было бы нормально если бы речь шла о обычном человеческом языке или языковых моделях типа GPT-3, но в логических рассуждениях нужно очень аккуратно выбирать "названия", не выдумывать новых без необходимости и прийти к согласию относительно существующих "названий".

Это очень сложно для описания нашего текущего "незнания". -

Как мне кажется со стороны, математический подход оперирует с понятием материальной точки (м.т.), этакой практически обнуленной сущности, не имеющей ни геом.размеров, ни физ.параметров, тогда как физика, наоборот, без этих отринутых математикой вещей обойтись не может.

Так оно и есть! Хоть в школьной геометрии, хоть и в мат.анализе. Но это взгляд на математику изнутри самой математики.

А вот математическая логика (в том числе и ее теоремы Геделя о неполноте) - это особая математическая дисциплина. Она расположена как бы сверху над всеми другими математическими дисциплинами.

Школьная геометрия - она доказывает теоремы, навроде "высота в равнобедренном треугольнике делит угол пополам"

Математическая логика изучает сам процесс доказательств, безотносительно к конкретным разделам маетематики. Грубо говоря, есть набор букв и кванторов, из которых составляются высказывания (формулы), есть формальные правила преобразования сложных высказываний в более простые, ну и.т.д.А в теореме Гёделя понятие м.т. есть?

Нет конечно! Там нет точек, линий, квадратов. Там нет геометрии, нет мат-анализа и.т.д. Там вообще нет ничего, что мы привыкли соотносить с математикой.

P.S. Глупости kbob-а (это один из тех, у которого всегда зудит) рекомендую пропустить.-

...есть формальные правила преобразования сложных высказываний в более простые, ну и.т.д.

@

А, так это раздел философии, мат.философия? Спасибо за ориентировку. "Чистая" философия занимается вопросами согласования понятий/фил.категорий, перехода их из одной в другую, а здесь примерно то же самое, но с мат. объектами.-

А, так это раздел философии, мат.философия? Спасибо за ориентировку. "Чистая" философия занимается вопросами согласования понятий/фил.категорий, перехода их из одной в другую, а здесь примерно то же самое, но с мат. объектами.

Ну, не знаю ... Для меня это совершенно неожиданный поворот.

Хотя ... вдруг вылезло слово из давно забытого курса в универе по философии. У них же, у философов, есть понятие о рефлексии. Так вот, теоремы Геделя как раз из области рефлексии, но для математиков, и с очень строгими, и я бы добавил, с очень тупыми, правилами.

Было бы интересно посмотреть на рефераты мат-логиков, которые они готовили к сдаче канд-минимума по философии. Вот там, наверняка, они эту тему развивали.-

У них же, у философов, есть понятие о рефлексии

@

Хэх! Оно есть и у математиков. Вики: Рефлексивное отношение в математике — бинарное отношение R на множестве X, при котором всякий элемент этого множества находится в отношении R с самим собой. Всё понятно? )))-

Про рефлексивные отношения в математике мне все понятно уже лет как пятьдесят. Но это весьма простое понятие, оно не имеет никакого отношения к рефлексии в философии.

В сущности, отношение (в математике!) - это чуть более общее понятие, чем обычная школьная функция. А определение рефлексивного отношения вы уже привели.

-

-

-

Для меня это совершенно неожиданный поворот.

@

Я сейчас неожиданно для себя вспомнил, как Аристотель определял, что такое предмет философии. Он говорил примерно так: любая наука опирается на некие начала, первичные предпосылки. Поскольку они первичны, постольку они и недостижимы путём доказательства средствами этой науки. Геометрия исследует свойства углов в треугольнике, не доказывая, откуда взялись треугольники.

Ну, а Гёдель доказал что-то подобное путем строгой математики.

-

-

-

-

-

-

-

Долг платежом красен: для начала очень советую прочитать "Принципы квантовой механики" Дирака, о переносе логики бесконечномерного гильбeртова пространства в квантовую механику. Ну, и вишенка на торте: Вам, как математику, будет безусловно приятно узнать, что Эйнштейн исключительно ценил Гёделя, и неоднократно обсуждал с последним перспективы приложения теорем Гёделя в физике. Сразу оговорюсь: советов Эйнштейну давать не советую - ОН не оценит...

-

Эйнштейн исключительно ценил Гёделя, и неоднократно обсуждал с последним перспективы приложения теорем Гёделя в физике.

@

Стало интересно, о чем это они говорили, и я задал в поиск "Эйнштейн и Гёдель". Сразу выпала книжка https://math.wikireading.ru/hjEseQ40Rd с главами "Гёдель и Эйнштейн" и "Следствия из работы Гёделя". Просмотрел: да, встреч и бесед было немерено, но, увы, записей никто не вел...

Зато там есть любопытная штука: Гёдель считал, что он - математический платонист, и что это единственно правильная позиция для философии математики, и что его теорема о неполноте говорит именно об этом.

Интересно, что такое конкретное могли обсуждать два друга и два великих человека, когда один из них убежденный идеалист, считающий мир принципиально "неполным", то есть, не познаваемым до конца и убежденный материалист, уверенный, что можно создать теорию "всего", дай только срок?-

К сожалению, мои сведения на эту тему более чем фрагментарны и расплычаты. Могу, например, поделиться, следующими названиями:

When Einstein Walked with Gödel_ Excursions to the Edge of Thought by Jim Holt Farrar, Straus and Giroux (2018)

A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel and Einstein by Palle Yourgrau (2004)

Gödel's Solution to Einstein's Field Equations (1949) (наберите в Google) и т.д.

Источников более чем...может быть, Вам повезёт больше, чем мне...-

Могу, например, поделиться, следующими названиями: When Einstein Walked with Gödel_ Excursions to the Edge of Thought by Jim Holt Farrar, Straus and Giroux (2018) A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel and Einstein by Palle Yourgrau (2004) Gödel's Solution to Einstein's Field Equations (1949)

@

Спасибо за ссылки, попробую поковыряться. Третья ссылка - это узкоспециальная тема о своём особом решении Гёделем уравнений Эйнштейна, мне это не по силам. Вторая тоже, судя по названию, малоинтересна, зато свежая работа 2018 года о путешествии на край мысли представляется интересной. Автор ухватил самую суть - есть ли у мысли край?

У "непознаванцев" есть сильный аргумент: человек принципиально не может представить Вселенную как тело. Атом - может, галактику - может, а Бесконечность - нет. С позиции Вселенной вся наблюдаемая нами область космоса - это всего лишь материальная точка. Соответственно, бесконечно малая часть не может обладать полнотой знания о целом.-

Когда-то, давно тому..., отставной профессор рассказывал мне (по свидетельству из третьих рук) отрывки бесед этих двух гигантов.

Я был молод и глуп, и даже не удосужился записать, а сейчас его уже давно нет, а слова - они и есть слова, что с них возьмёшь. И в опубликованном я тоже ничего не нашёл...

Спасибо Вам за интерес и понимание...и дай Вам бог всего.-

...отрывки бесед этих двух гигантов.

@

На стороне "непознаванцев" есть ещё одно убойное наблюдение: если мы не можем не признать бесконечности вселенной, то мы должны согласиться с тем, что эта последняя не может иметь никакой формы, ибо любая форма предполагает границы. То есть, мы тщимся познать законы содержания, не имеющего формы, и как бы мы космос не измеряли, бесконечность у нас получается устроенной по Евклиду. Следовательно, заключают они, пытаясь описать бесконечное в терминах конечного, мы обречены на неполноту описания.

Я тоже заглянул по первой ссылке, где мне так понравился заголовок. Увы, в этой книжке собраны многочисленные эссе автора, науч.поп. философа, в одном из которых он всего лишь предполагает, о чем могли бы беседовать Гёдель и Эйнштейн.-

любая форма предполагает границы.

Это не так! Возьмите трехмерный шар. У него есть граница - двумерная сфера. А вот у сферы границы уже нет: можно гулять по сфере во всех направлениях и никогда до границы не дойти.-

В вашем примере 3-мерный объект ходит по 2-мерной сфере, не имея возможности перейти на внутреннюю сторону. Вот вам и граница.

То есть, 2-мерная сфера - это умозрительный конструкт, а "непознаванцы" пытаются разобраться с нашей реальной 3-мерной вселенной, для которой постулировано отсутствие внешних границ. Получается, что в отсутствие граничности как одного из необходимых признаков системы вся вселенная, взятая как тело, не является системой. Отсюда и принциапиальная неполнота.-

В вашем примере 3-мерный объект ходит по 2-мерной сфере, не имея возможности перейти на внутреннюю сторону.

Нет-нет! Здесь имеется ввиду плоские человечки, которые живут внутри двумерной сферы. Для них эта сфера - их мир, у которого нет границ. Они могут пойти в одном направлении, идти, идти, и ... вернуться назад, но уже с другой стороны.

Это просто двумерная аналогия того, что может быть у нас в реальности. Ничто не мешает нашему трехмерному миру быть точно также свернутым в трехмерную сферу. Это конечно должна быть сфера очень большого радиуса, а иначе мы бы видели свой собственный затылок, глядя вдаль. Радиус должен быть столь большим, что для нас наша вселенная, насколько у нас хватает оптики, выглядит плоской.

Конечно, это чисто умозрительное предположение. Но оно не более умозрительно, чем ваши рассуждения о бесконечности.

В советское время была выпущена на эту тему популярная детская книжка. В названии было слово "Флатландия", или что-то вроде того.

-

-

-

-

-

-

-

Я не знаю, о чем беседовали Энштейн и Гедель, если вообще беседовали. Может они о политике беседовали, или просто о бабах. Публикаций в рецензируемых журналах не последовало, и на этом точка.

Сразу оговорюсь: советов Эйнштейну давать не советую - ОН не оценит...Ну, тогда я вам совет дам. Уж если Энштейг с Геделем не сумели "приложить" теоремы Геделя к физике, то вы и подавно этого не сумеете. Хотя бы потому, что вы суть теорем Геделя не понимаете.

-

Теорема Геделя о неполноте была нужна для излечения математиков от мания величия. На понятном математикам языке Гедель доказал древние житейские истины:

Узкий специалист подобен флюсу. Его полнота односторонняя.

Нельзя объять необъятное.

Физикам эта теорема ник чему. Физика как единая наука противоречива и не полна. Физики не страдают от мания величия, и всегда готовы отказаться даже от основ своей науки, когда им почудится какая-нибудь аномалия.

Точное решение найти трудно поскольку константа связи не мала и применить теорию возмущений не получается.

-

Ситуация не так проста. Конфайнмент удалось хорошо обосновать в решеточных вычислениях (если не ошибаюсь, пионером тут был Кеннет Вилсон, чья основополагающая работа была опубликована где-то в середине 1970-х). Однако, насколько я знаю, сохранение конфаймента при переходе от решеток к континууму пока не доказано. И это остается нерешенной проблемой квантовой хромодинамики.

-

"Конфайнмент удалось хорошо обосновать в решеточных вычислениях (если не ошибаюсь, пионером тут был Кеннет Вилсон, чья основополагающая работа была опубликована где-то в середине 1970-х). Однако, насколько я знаю, сохранение конфаймента при переходе от решеток к континууму пока не доказано".

Так точно - Вильсон, тогда - в Ohio State. И да - не доказан...хотя народ вроде как не сумлевается.

Проблема выглядит так: переход к континууму - это континуальный фейнмановский интеграл. И вот как этого зверя написать в "доказабельной" форме - основная проблема. Думаю, как только изловчатся написать - за доказательством дело не станeт. Но это моё лично мнение. Спасибо.-

Чтобы закончить эту тему, хочу отметить еще одну интересную вещь. Как известно, хиггс для Стандартной Модели просто необходим. Без него она дает самопротиворечивые предсказания, причем в том диапазоне энергий, который уже доступен экспериментам на БАК. Поэтому поиски хиггса фактически были беспроигрышным делом - либо его находят, и СМ подтверждается, либо нет, и тогда она опровергается и возникает острейшая необходимость поисков того, что принято называть Новой Физикой. К счастью, реализовалась первая возможность. Не исключено, что некоторые специалисты об этом жалеют.

-

Последние новости

Первый циклотрон, созданный в 1930 году американскими физиками Э. Лоуренсом и С. Ливингстоном, имел в диаметре всего около 10 см и мог разгонять частицы до энергии всего лишь ~80 кэВ. Фото с сайта en.wikipedia.org