У асгардархей обнаружен сложный актиновый цитоскелет

Асгардархеи — недавно открытая большая и разнообразная группа (надтип) архей, близкая к предкам эукариот. Филогенетические реконструкции показывают, что асгардархеи ближе к эукариотам, чем к любым другим археям. До сих пор удалось вырастить в лаборатории и рассмотреть под микроскопом только одного представителя асгардархей — глубоководного прометеоархеума (Prometheoarchaeum syntrophicum). Другие были известны исключительно по геномным последовательностям. Европейские ученые сумели вырастить и подробно изучить еще одну асгардархею — локиархеума из солоноватоводного эстуария у берега Адриатического моря. Локиархеум лучше растет в неволе и достигает более высокой численности в лабораторной культуре, что позволило изучить его более детально. Главный результат исследования — доказательство наличия у локиархеума актинового цитоскелета, который поддерживает сложную сеть ветвящихся и сливающихся клеточных выростов. Не исключено, что это общая особенность всех асгардархей, сыгравшая важную роль в их эволюции, а также в происхождении эукариот.

Драматическая история открытия и изучения асгардархей подробно освещалась на «Элементах». Началось все с того, что из фрагментов ДНК, выделенных из донных отложений Северного Ледовитого океана, были собраны геномы странных архей с множеством генов, ранее считавшихся чисто эукариотическими (см.: Новооткрытый микроб заполняет брешь между прокариотами и эукариотами, «Элементы», 12.05.2015).

Спустя пару лет выяснилось, что новооткрытая группа весьма разнообразна и встречается в донных отложениях различных водоемов: соленых, пресных, геотермальных и подземных (см.: Описан новый надтип архей, к которому относятся предки эукариот, «Элементы», 16.01.2017). Самих асгардархей тогда еще никто не видел. Известны были только их геномные последовательности.

Еще через пару лет японским исследователям удалось вырастить в лаборатории первого живого представителя асгардархей и рассмотреть его под микроскопом. Микроб, получивший название Prometheoarchaeum syntrophicum, оказался не таким, каким его представляли себе многие эксперты на основе геномных данных. Несмотря на наличие многочисленных белков, похожих на те, что отвечают у эукариот за формирование разнообразных внутриклеточных мембранных структур, у прометеоархеума таких структур не обнаружилось. Зато обнаружились длинные ветвящиеся выросты, которые, вероятно, помогают прометеоархеуму взаимодействовать с симбионтами, без которых он не может жить: археями-метаногенами и бактериями-сульфатредукторами.

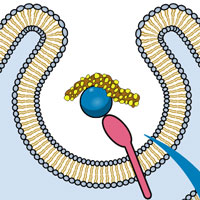

Эти данные хорошо согласуются с одной из гипотез о происхождении эукариот, согласно которой архея окружила своими выростами альфапротеобактерию (предка митохондрий), после чего выросты слились и стали цитоплазмой эукариотической клетки, остатки просветов между выростами — эндоплазматической сетью, а центральная часть архейной клетки — ядром (см.: Обнаружен живой представитель асгардархей, «Элементы» , 22.08.2019).

Впрочем, строить далеко идущие выводы на одном-единственном представителе большого и разнообразного надтипа — дело ненадежное, ведь другие асгардархеи могут оказаться непохожими на прометеоархеума. Чтобы это проверить, нужно их поймать, научиться выращивать и как следует изучить. Именно это и сделали микробиологи из Австрии, Швейцарии и Германии. Им удалось вырастить в лаборатории второго представителя асгардархей, о чем они сообщили в статье, опубликованной 21 декабря в журнале Nature.

Сначала нужно было поймать подходящих, то есть перспективных с точки зрения культивирования, микробов в природе. Проанализировав ДНК из множества проб, авторы остановили свой выбор на донных отложениях из маленькой (глубиной до 40 см) протоки в устье ручья близ Пирана в Словении, где пресная вода смешивается с морской. На глубине 13–16 см под поверхностью дна доля асгардархейной ДНК (по отношению к общему содержанию ДНК в пробе) оказалась выше, чем во всех остальных изученных пробах. Условия там, разумеется, анаэробные, потому что с кислородом асгардархеи не дружат.

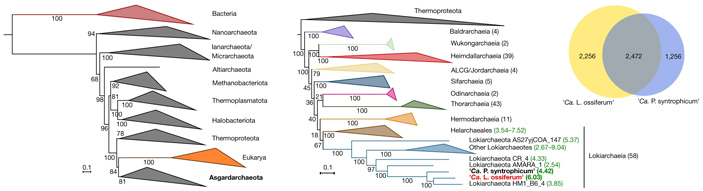

Затем исследователи стали подбирать такую питательную среду и условия культивирования, в которых доля асгардархей в культуре выросла бы до максимума. При этом они использовали опыт японских коллег, вырастивших прометеоархеума. Возможно, этим отчасти объясняется, почему асгардархея, которую в итоге удалось вырастить, оказалась близкой родственницей прометеоархеума (рис. 2).

Рис. 2. Эволюционные деревья, показывающие родственные связи асгардархей в целом и двух культивируемых видов в частности. Слева — положение эукариот и асгардархей относительно других архей. Справа — положение двух видов, которые удалось вырастить в лаборатории (Ca. P. syntrophicum — прометеоархеум, Ca. L. ossiferum — локиархеум), относительно других асгардархей. Диаграмма справа вверху показывает соотношение общих и уникальных белков, закодированных в геномах локиархеума и прометеоархеума. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

В конце концов получилась смешанная культура, в которой 80% микробного населения составляет асгардархея из группы локиархей, получившая название Lokiarchaeum ossiferum. Видовое название указывает на наличие цитоскелелета, о котором речь пойдет ниже. Остальные 20% делят между собой (примерно поровну) метаногенные археи и сульфатредуцирующие бактерии, причем не какие-нибудь, а родственные тем, что живут в симбиозе с прометеоархеумом. Скорее всего, с локиархеумомом они тоже поддерживают взаимовыгодные отношения, хотя авторы допускают, что трофические связи в данном случае не такие тесные. На это указывает тот факт, что при разглядывании культуры под электронным микроскопом клетки асгардархей, находящиеся в непосредственном контакте с метаногенами или сульфатредукторами, попадаются довольно редко. Обычно они одиночные или контактируют друг с другом. Впрочем, предположение о том, что локиархеум может расти сам по себе, без помощи симбионтов, нуждается в специальной проверке, которая пока не проведена.

В оптимальных условиях, подобранных исследователями, локиархеум размножается быстрее (клетки делятся каждые 7–14 дней) и достигает более высокой плотности популяции (до 5×107 клеток на миллилитр), чем прометеоархеум, который делится каждые 14–25 дней и достигает плотности не более 105 клеток на миллилитр. Это делает локиархеума значительно более удобным объектом для изучения. К тому же он живет в легкодоступных местах на мелководье, а прометеоархеум — глубоководный микроб. Кормить локиархеума можно различной органикой: гидролизатом казеина, аминокислотами, глюкозой, пируватом или даже сухим молоком.

Геном локиархеума оказался больше, чем у прометеоархеума (6,0 млн пар оснований против 4,4). Белок-кодирующих генов в нем примерно на тысячу больше (рис. 2, справа вверху). При этом у обеих асгардархей доля белков, типичных для эукариот, но не для других прокариот, примерно одинакова: 5,5% у прометеоархеума, 5,0% у локиархеума.

Самое интересное в статье — описание деталей строения локиархеума. Благодаря более высокой плотности микробов в культуре и новейшим методам электронной микроскопии авторы изучили его подробнее, чем прометеоархеума (рис. 1).

Клетки обеих выращенных в неволе асгардархей внешне похожи: они мелкие (около 1 мкм в диаметре), сферические, с многочисленными длинными выростами. Клетки окружены единственной мембраной (в отличие от грамотрицательных бактерий, у которых две мембраны). Снаружи на мембране сидят многочисленные белковые структуры нескольких типов, в том числе похожие на длинные волоски, которые иногда соединяют друг с другом отдельные клетки и их выросты (синие стрелки на рис. 1). Типичная для большинства архей толстая клеточная стенка отсутствует.

Выросты клеток локиархеума более ветвистые, чем у прометеоархеума. Иногда они расширяются, образуя округлые вздутия, иногда сжимаются в узкие «бутылочные горлышки». Выросты покрыты мембраной, внутри них находится цитоплазма с рибосомами, то есть они являются полноценными продолжениями центральной, сферической части клетки. Нередко выросты соединяют друг с другом две или большее число клеток. Это до боли напоминает цитоплазматические мостики, соединяющие клетки галоархей Haloferax во время спаривания, когда происходит обмен генетическим материалом (см.: Полиплоидность предков эукариот — ключ к пониманию происхождения митоза и мейоза, «Элементы», 14.06.2016). Очень может быть, что у локиархеума, как и у галоархей, цитоплазматические мостики, соединяющие клетки, способствуют обмену наследственным материалом.

Внутриклеточные мембранные структуры у большинства клеток отсутствуют, как и у прометеоархеума. Но в двух случаях авторам все-таки удалось разглядеть нечто похожее на окруженную мембраной вакуоль: одну внутри выроста, вторую — в центральной сферической части клетки.

И в центральных отделах клеток, и в выростах видны многочисленные тонкие нити (рис. 1, c, d, e, f). Часто они переходят, не прерываясь, из центральной клетки в вырост, или из одной расширенной части выроста в другую, пронзая суженный участок насквозь. В выростах они всегда ориентированы продольно. По-видимому, нити играют роль клеточного скелета, поддерживающего сеть ветвящихся выростов.

Детальное изучение нитей показало, что они по всем признакам очень похожи на актиновые филаменты эукариот. Сделаны они из локиактина — характерной для асгардархей разновидности актина. Судя по филогенетическим реконструкциям, локиактин был уже у общего предка асгардархей и мало менялся в ходе эволюции группы. Такая эволюционная консервативность, как правило, говорит о том, что данный белок для данной группы был жизненно важен, и любые его изменения отсеивались отбором. У асгардархей есть и другие актиноподобные белки, которые, наоборот, эволюционировали быстро. Однако строительным материалом для филаментов цитоскелета у локиархеума служит именно локиактин.

В этом и состоит главный вывод исследования: у локиархеума есть сложный актиновый цитоскелет. У других асгардархей тоже есть гены локиактина и белков, похожих на те, что у эукариот регулируют формирование актиновых филаментов. Скорее всего, это значит, что наличие динамически регулируемого актинового цитоскелета — общая черта всех асгардархей. Это давно предполагалось на основе геномных данных, а теперь получило наглядное подтверждение.

Судя по тому, насколько мало менялся локиактин в эволюции асгардархей (при том, что другие актиноподобные и актин-связывающие регуляторные белки эволюционировали быстро), можно предположить, что актиновый цитоскелет сыграл важную роль в появлении и последующей диверсификации асгардархей. Благодаря ему клетки получили возможность формировать сложную сеть ветвящихся выростов, при помощи которых они смогли общаться с окружающей средой и другими микробами более изощренными способами. Это, в свою очередь, могло стать важной предпосылкой как для эволюции более совершенных способов генетического обмена (вплоть до появления полноценного эукариотического секса), так и для налаживания отношений с предками митохондрий, которые в конце концов были так плотно опутаны сливающимися выростами, что из внешних симбионтов стали внутренними.

Источник: Thiago Rodrigues-Oliveira, Florian Wollweber, Rafael I. Ponce-Toledo, Jingwei Xu, Simon K.-M. R. Rittmann, Andreas Klingl, Martin Pilhofer & Christa Schleper. Actin cytoskeleton and complex cell architecture in an Asgard archaeon // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-05550-y.

См. также:

1) Новооткрытый микроб заполняет брешь между прокариотами и эукариотами, «Элементы», 12.05.2015.

2) Описан новый надтип архей, к которому относятся предки эукариот, «Элементы», 16.01.2017.

3) Обнаружен живой представитель асгардархей, «Элементы», 22.08.2019.

4) Полиплоидность предков эукариот — ключ к пониманию происхождения митоза и мейоза. «Элементы», 14.06.2016.

-

Назначение волосков снаружи клетки осталось неясным. Разглядывание рисунков 1-c и 1-e наводит на мысль, что клетка сократила некоторые свои выросты, а осевые филаменты этих выростов сократить не смогла. Возможно, филаменты вовсе неразборные — если выращен, то будет торчать, даже когда клетка ощущает, что перестаралась с этим выростом, и уменьшает его.

-

сократила... не смогла... ощущает, что перестаралась... уменьшает.

@

Навряд ли клетка знает, что делает. Ну, не разумна же она. Выросты стали большими потому, что у клетки было хорошее питание, обеспечившее и рост, и поддержание объема выроста. Как только ухудшились внешние условия и питание ослабло, так исчезли и ресурсы для поддержания выростов. Они и усохли. А вот волоски не изменились просто потому, что поддержание их формы не требовало заметных затрат питания.-

сократила... не смогла... ощущает, что перестаралась... уменьшает

Вы критикуете мою терминологию, или это так кажется? Сам Александр Владимирович вполне применяет такие очеловеченные глаголы, даже когда описывает совсем уж бездушную силу — естественный отбор.

Конечно же, я имел в виду: «Ухудшились внешние условия и питание ослабло». Но выразился так, чтоб звучало интереснее.-

Не-не, ничего такого...

Просто так уж получается, что очеловечивание, по-быстрому передавая ход мысли, одновременно с этим и ограничивает её. В тех случаях, когда важно прояснить причинно-следственные связи, приём очеловечивания может поставить следствие впереди причины и увести в тупик. Вон внизу коллега явно запутался с градиентами, пытаясь объяснить одни следствия через другие следствия.

Вырост клетки усох, но это следствие и оно вторично. Что именно произошло во внешней среде? - вот в чем вопрос. Хотя, возможно, авторы исследования этот вопрос себе и не задавали. Но нам-то здесь интересно. Что он Гекубе, и что Гекуба им?-

Что именно произошло во внешней среде?

Мне кажется, характерная ситуация тут незамысловата — сама же клетка истощила нечто полезное, которое однажды натекло в её окрестности и вызвало рост.-

Интересно, что "окрестности" - это донная тина, то есть, малоподвижная среда, в которой концентрация веществ может накапливаться. Напоминает ситуацию с абиогенезом, где весь цимус тоже в концентрации. Здесь тина веками лежала спокойно, значит, асгарды спокойно росли и окружали всё подряд своими выростами. Потом - бац, и выросты стали усыхать. Что, почему? Может, тина как-то разводнилась?

-

-

-

-

-

вот интересно, мы, существа из клеток, совершенно не можем допустить, что клетка (клетки) может быть разумна

-

Вот бы ещё Хеймдалльархею выделили и охарактеризовали - по геномным данным она ближе всего к LECA, AFAIK.

А по поводу налаживания отношений с предками митохондрий, первое что можно предложить - сокультивирование их с альфапротеобактерией Pelagibacter ubique с модифицированной - инвертированной АТФ-синтазой. Формирование прямо настоящего прочного эндосимбиоза сходу, конечно, не гарантируется, но детали взаимодействия, возможно, будут любопытными. Но, до этого, судя по тому, что пелагибактерия ещё сама толком не охарактеризована по фенотипу и выращивается с трудом (о чём говорит до сих пор остающийся при ей видовом названии статус кандидата), ещё довольно далеко.

P.S. Хотя пелагибактер - далеко не единственная свободноживущая альфапротеобактерия. Например есть успешно культивируемые в лаборатории и хорошо охаратеризованные Labrenzia:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jnatprod.7b00408

Если их лишить способности производить цитотоксические соединения, то можно попробовать начать и с них или подобных им...

Так вижу ситуацию.

@

Это ваше мышление опирается на градиенты. Пытаетесь протащить математизацию биологии? А ведь градиент - понятие вторичное, чтобы он появился, нужны первичные изменения среды.

-

Нет градиентов - нет эволюции, нет самоусложнения (нечего оптимизировать). Нет проблем (задач) - нет жизни.

То, о чём я написал - это "математические сенсоры-эффекторы", которые относительно среды как раз и оптимизируются. Т.е., эволюционирующая система в этом смысле - это геометрическая (и арифметическая - в химии реакций) мера изменения среды. (А человек - мера всех вещей. :))

Это, в свою очередь, могло стать важной предпосылкой как для эволюции более совершенных способов генетического обмена (вплоть до появления полноценного эукариотического секса)Эээээ... А как же F-пили?.. оО

-

Вы полагаете, что эукариотический секс эволюционировал на основе F-пилей? Мне такая гипотеза не попадалась, киньте ссылкой, если можно.

-

Да неее... Просто привёл аналогию, которая возникла сразу, у меня. :)

Кидаться ссылками - милгосударь, увольте! Это ж тридцатилетней давности всё (https://scholar.google.com/scholar?q=evolution+sex+eukaryotes+F-pilus&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=&as_yhi =1994)! Сему место в книгах!.. Незачем этому повторяться на страницах журналов Наука да Натура... :з

-

Последние новости

Рис. 1. Детали строения клеток Lokiarchaeum ossiferum. Оранжевыми стрелочками отмечены компоненты цитоскелета — локиактиновые филаменты, синими — торчащие наружу из клеточной мембраны крупные белковые (?) структуры, серыми — рибосомы. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature