Обнаружен живой представитель асгардархей

Японские исследователи описали первого обнаруженного живым представителя асгардархей — загадочных микроорганизмов, к которым, вероятно, относятся предки эукариот, но которые до сих пор были известны только по генетическим данным. Это открытие дает много новой и интересной информации о том, как могла возникнуть сложная эукариотная клетка.

Про- и эукариоты

Еще относительно недавно, в конце XX века, всевозможные популярные рассказы о системе живой природы обычно начинались с утверждения, что все живые организмы (кроме вирусов) делятся в первую очередь на две гигантские группы: прокариоты и эукариоты. К эукариотам относятся растения, животные и грибы, а к прокариотам — бактерии и синезеленые водоросли. Прокариоты отличаются от эукариот отсутствием ядра, митохондрий, системы внутриклеточных полостей, которая называется эндоплазматической сетью (ЭПС), и сложных жгутиков, представляющих собой выросты «тела» самой клетки, а не встроенных в клеточную стенку, как жгутики бактерий. В том, что эукариоты произошли от прокариот, никто (почти) не сомневался.

Понимание того, что прокариоты и эукариоты — это принципиально разные уровни организации живой материи, возникло уже лет сто назад. Сами термины «прокариоты» и «эукариоты» предложил французский биолог Эдуар Шаттон (Édouard Chatton), занимавшийся водорослями, инфузориями и другими одноклеточными существами. Однако Шаттон умер в 1947 году, и при его жизни эти названия общепринятыми так и не стали. Они стали такими только в 1960-х годах, после выхода статьи известных микробиологов Роджера Станье (Roger Stanier) и Корнелиуса ван Ниля (Cornelius Bernardus van Niel), где были четко, обстоятельно просуммированы отличия прокариотной жизни от эукариотной (R. Y. Stanier, C. B. van Niel, 1962. The concept of a bacterium). Вот с тех пор среди биологов и установилось убеждение, что прокариоты и эукариоты — это две крупнейшие группы живых существ, состоящих из клеток (то есть за исключением вирусов). Чаще всего им придавали ранг надцарств.

Стоит отметить, что латинские названия прокариот и эукариот разные авторы писали по-разному: иногда Procaryota и Eucaryota, а иногда Prokaryota и Eukaryota. Как известно, буква k крайне редко встречается в собственно латинских словах, чаще всего она служит в латыни маркером греческих заимствований. Название «эукариоты» буквально значит «обладатели настоящего ядра», и происходит оно от греческого слова κάρυον, обозначающего, например, ядро грецкого ореха. Поэтому написание через k тут, конечно, правильнее. Однако сам Эдуар Шаттон, проявляя очень характерное для французских биологов наплевательское отношение к латыни, писал эти названия «с французским акцентом»: даже не Procaryota и Eucaryota, а Procaryotes и Eucaryotes. Отсюда и пошла традиция, которая, впрочем, сейчас уже преодолена. В наше время слово «прокариоты» как название таксона вышло из употребления, и поэтому по-латыни его вообще больше не записывают, а латинское название эукариот чаще всего пишут в форме Eukarya.

Археи

Некоторая часть организмов, считавшихся до 1970-х годов бактериями, на самом деле отличается от типичных бактерий настолько серьезно, что никак не может входить в одну с ними группу (даже на уровне царства). Первым обнаруженным примером таких организмов стали метаногены (C. R. Woese, G. E. Fox, 1977. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms), но есть и множество других, очень разнообразных. Эти не-бактерии сначала получили название архебактерий, а потом их стали называть просто археями. Молекулярная биология почти сразу показала, что археи эволюционно ближе к эукариотам, чем к «нормальным» бактериям (C. R. Woese et al., 1978. Archaebacteria). Совершивший это открытие Карл Вёзе (Carl Woese) был вынужден признать, что система, делящая все клеточные организмы на прокариот и эукариот, устарела — причем случилось это всего-то лет через пятнадцать после того, как она стала общепризнана.

Взамен Вёзе предложил систему, в которой множество всех клеточных организмов распадается на три равноправные группы — бактерии, археи и эукариоты. Эти группы, соответствующие крупнейшим эволюционным ветвям, получили ранг доменов (более высокий, чем ранги царства и надцарства). К концу XX века именно трехдоменная система стала общепринятой в серьезной биологии. При этом никто не сомневался, что эукариоты близки к археям, но не к бактериям. Правда, это относится только к основе эукариотной клетки, которая называется ядерно-цитоплазматическим компонентом (ЯЦК; см. А. В. Марков, А. М. Куликов, 2004. Происхождение эвкариот: выводы из анализа белковых гомологий в трех надцарствах живой природы). Помимо нее, в состав эукариотных клеток входят как минимум митохондрии, происходящие именно от бактерий — подробно мы это сейчас обсуждать не будем, потому что о симбиогенетической теории происхождения эукариот написано уже очень много, в том числе и на страницах «Элементов» (см., например: Теория симбиогенеза 50 лет спустя: параллельной эукариотизации, скорее всего, не было, «Элементы», 22.11.2017). Так или иначе, близость ядерно-цитоплазматического компонента эукариотной клетки к археям подтверждена молекулярной биологией давно и надежно. Для простоты мы будем говорить о происхождении эукариот от архей или общих предков с ними, подразумевая на самом деле именно происхождение ЯЦК (если честно, то не всего ЯЦК, но в эти детали сейчас входить точно не стоит).

Тут появляется следующая проблема. Внимательный читатель, вероятно, обратил внимание на оговорку в предыдущей фразе — там, где говорилось о происхождении эукариот от архей или общих предков с ними. Мы видим две возможности. Одно дело, если археи и эукариоты произошли от неизвестного общего предка, который, возможно, сам еще не был ни археей, ни эукариотом. В этом случае перед нами сестринские группы, абсолютно равноправные с точки зрения биологической системы. И другое дело, если эукариоты произошли прямо от архей. В этом случае ветвь эукариот находится внутри эволюционного древа архей, и считать их самостоятельным доменом нельзя — они должны быть подмножеством архей, не более. Таковы правила современной систематики.

Таким образом, возникает конкуренция трехдоменного эволюционного сценария с двудоменным (S. Gribaldo et al., 2010. The origin of eukaryotes and their relationship with the Archaea: are we at a phylogenomic impasse?). Трехдоменный сценарий — классический: эволюционное древо распадается на три огромные ветви, которым соответствуют домены бактерий, архей и эукариот. Двудоменный сценарий признает только домены бактерий и архей — эукариоты входят в состав последнего. Известный французский биолог Патрик Фортерр (Patrick Forterre) дал этому объединенному домену название Arkarya, смонтированное из названий Archaea и Eukarya (P. Forterre, 2015. The universal tree of life: an update).

Люди, выдвигавшие эти гипотезы, отдавали себе отчет в том, что они вполне проверяемы. Чтобы доказать правильность двудоменного сценария, достаточно найти архей, которые — по данным молекулярной филогенетики — окажутся ближе к эукариотам, чем к любым другим археям. Кстати, найти таких архей было бы крайне любопытно, потому что, изучая их, мы сможем очень много узнать о непосредственных предках эукариот — а важность таких сведений для эволюционной биологии колоссальна.

И в 2015 году они были найдены (см. Новооткрытый микроб заполняет брешь между прокариотами и эукариотами, «Элементы», 12.05.2015). Это открытие и правда дало много интересной информации — а заодно, конечно же, породило новые вопросы.

Асгард

Археи, оказавшиеся ближайшими родственниками (и предками) эукариот, называются асгардархеями. Как выяснилось, это довольно крупная эволюционная ветвь, которая, в свою очередь, делится на веточки локиархей, торархей, одинархей и хеймдалльархей. Причем по молекулярным данным вроде бы получается, что самыми близкими родственниками эукариот являются хеймдалльархеи (см. Описан новый надтип архей, к которому относятся предки эукариот, «Элементы», 16.01.2017). Если это верно, значит, эукариоты — строго говоря, всего лишь второстепенная веточка асгардархей, сестринская по отношению к хеймдалльархеям. Другими словами, ветвь эукариот находится высоко в «кроне» эволюционного древа архей, а вовсе не у его корня. Двудоменный сценарий подтвержден (рис. 2).

Рис. 2. Эволюционное древо, на котором показано положение архей, эукариот и бактерий. Попутно иллюстратор отдает дань уважения Тору, Одину, Локи и Хеймдаллю. Древо безусловно двудоменное, но нельзя не обратить внимание на то, что ветвь эукариот здесь выглядит как сестринская по отношению к асгардархеям, а не находится внутри них. Да, это тоже не исключено. Даже если эукариоты — родственники хеймдалльархей, они все равно занимают на общем древе асгардархей положение, довольно близкое к корню (см. A. Spang et al., 2019. Proposal of the reverse flow model for the origin of the eukaryotic cell based on comparative analyses of Asgard archaeal metabolism). Иллюстрация со страницы ettemalab.org

Кто же такие асгардархеи? Судя по всему, они довольно разнообразны. Асгардархеи живут во множестве местообитаний (на дне морей, рек или геотермальных водоемов), из которых то одной, то другой группе исследователей время от времени удается выделить достаточное для подробного анализа количество их ДНК (см. Метагеномика). И эти молекулярно-генетические данные позволили установить несколько интересных фактов (K. Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity).

Во-первых, рибосомы асгардархей больше похожи на эукариотные, чем рибосомы любых других прокариот. Рибосомы, молекулярные «машинки», синтезирующие белок, есть абсолютно во всех живых клетках, и их структура весьма эволюционно консервативна. Сходство рибосом всегда считалось надежным показателем родства.

Во-вторых, у асгардархей определенно есть цитоскелет, то есть внутриклеточная опорно-двигательная система. Развитый цитоскелет — одна из самых характерных особенностей эукариот, у которых есть два главных типа цитоскелетных структур: микротрубочки, состоящие из белка тубулина, и микрофиламенты, состоящие из белка актина. Элементы цитоскелета создают сложные, динамичные (но иногда и очень устойчивые) формы всех эукариотных клеток, от амёб до нейронов. Они же образуют и механизмы подвижности этих клеток, от плавающей с помощью жгутика эвглены до мышечного волокна человека. Раньше считалось, что у прокариот никакого цитоскелета нет. На самом деле это неверно: белки, являющиеся более или менее отдаленными «родственниками» (гомологами) эукариотных белков цитоскелета, у них не так уж и редки (см., например: H. P. Erickson, 2017. The discovery of the prokaryotic cytoskeleton: 25th anniversary). Но у асгардархей, как выяснилось, есть цитоскелетные белки, более близкие к эукариотным, чем — опять же — белки любых других прокариот, не исключая и смежные группы архей. Это тубулин и гомологи актина, которые для корректности называют актиноподобными белками. Тубулин был открыт у одинархей, актиноподобные белки — у локиархей и у хеймдалльархей. Причем, например, актиноподобных белков локиархей («локиактинов») может быть в одной и той же клетке несколько штук, кодируемых разными генами. Само по себе это обычное дело, но это значит, что в данной группе цитоскелет успел пройти собственную долгую эволюцию. И вспомогательные белки, регулирующие сборку и перестройку (ремоделирование) цитоскелета, у асгардархей тоже есть. Все это в сумме подразумевает, что цитоскелетная молекулярная «машинерия» у них уже довольно сложная, сопоставимая с эукариотной.

В-третьих, помимо белков цитоскелета, у асгардархей нашлось много белков, функции которых у эукариот связаны с клеточным делением (митозом), с разнообразными системами внутриклеточного транспорта, включая перемещение по клетке мембранных пузырьков (везикул), а также с образованием изгибов клеточной мембраны и отпочковыванием пузырьков от нее (см. ESCRT). Все это «фишки», которые раньше считались чисто эукариотными. К ним же можно отнести, например, убиквитиновую систему деградации белков (убиквитин — это маленький сигнальный белок, «пришиваемый» химической связью к молекулам других белков, которые уже выработали свой ресурс и которые пора разбирать на отдельные аминокислоты). Эта система считалась уникальной для эукариот, но похоже, что у асгардархей она тоже есть. Ее элементы обнаружены у локиархей, у одинархей и у хеймдалльархей. Что касается торархей, то у них убиквитиновой системы вроде бы нет, но зато молекулярная «машинерия» внутриклеточного транспорта у них представлена более богатым набором белков, чем в любой другой группе асгардархей (K. Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity).

Все эти выводы сделаны исключительно по метагеномным сборкам, то есть по реконструкциям геномов, собранным из нуклеотидных текстов множества найденных в среде — например, в донном грунте — обрывков ДНК. Для того, чтобы такие сборки были достоверными, применяются сложные программные методы (см. Новооткрытый микроб заполняет брешь между прокариотами и эукариотами, «Элементы», 12.05.2015). Однако воочию, под микроскопом, никаких асгардархей на момент этих выводов еще никто не видел. Это, увы, рядовая ситуация: многие археи (как и бактерии) не культивируются в стандартных лабораторных условиях, а потому труднодоступны «нормальной» микробиологии и известны пока только по метагеномным данным. Предполагается даже, что таких некультивируемых микробов намного больше, чем культивируемых (U. Hofer, 2018. The majority is uncultured).

Для биологов, интересующихся происхождением эукариот, это создает большую проблему. Ведь прочитать геном еще не значит описать организм. Что же представляет собой организм асгардархей? Судя по набору генов, легко предположить, что их клетки устроены очень сложно. Можно ожидать, что в типичной асгардархейной клетке есть множество взаимосвязанных мембранных полостей (эндоплазматическая сеть), централизованная система везикулярного транспорта (аппарат Гольджи) и даже, чем черт не шутит, ядро — известно ведь, что у эукариот оно образует одно целое с эндоплазматической сетью. Можно допустить и то, что у асгардархей есть фагоцитоз — система клеточного хищничества, когда клетка захватывает крупные объекты (например, другие клетки), окружая их ложноножками и замыкая в мембранной полости. В общем, генетические данные в принципе позволяют предположить, что асгардархеи — это «полуэукариоты», крупные, сложные, подвижные, обладающие почти полным комплексом признаков, которые мы привыкли видеть в любой эукариотной клетке. Настоящая переходная эволюционная ступень, missing link.

Беда в том, что все это лишь предположения. Функции белков (особенно связанных с мембранами) разнообразны, а связь генотипа с фенотипом крайне нелинейна: на основе одного и того же набора генов можно собрать существенно разную архитектуру как организма, так и клетки. Может быть, асгардархеи — и вправду переходные формы. А может быть, они заурядные прокариоты, а их замечательные генетические приобретения суть преадаптации, в дальнейшем пригодившиеся эукариотам, но у самих архей играющие скромную роль. Узнать это точно можно только одним способом: выловить живых асгардархей и описать их.

Прометеоархеум

В начале августа 2019 года в открытом доступе появилась статья японских исследователей, которые сообщают, что им удалось изолировать живых локиархей.

Эта процедура оказалась на редкость сложной. Вначале пробы грунта были извлечены со дна Тихого океана, с глубины 2,5 километра, с помощью батискафа «Синкай-6500» (Shinkai 6500), замечательного исследовательского судна, которое увековечено даже в конструкторе «Лего». В лаборатории в Йокосуке эти пробы поместили в специальный биореактор, где были созданы условия для роста микроорганизмов (в данном случае — преимущественно таких, которым комфортно жить при обилии метана). А уже из реактора спустя долгое время брали вторичные пробы, предположительно обогащенные живыми клетками, и переносили их на питательные среды. В итоге в распоряжение исследователей попал микроорганизм, получивший название Prometheoarchaeum syntrophicum, который относится к группе локиархей (это, разумеется, проверено и перепроверено молекулярно-генетически). В общем, Япония еще раз подтвердила свою репутацию страны с передовой морской биологией.

И вот загадочные локиархеи наконец-то перед нами. Пойманный японцами прометеоархеум оказался кокком, то есть микроорганизмом простой сферической формы (рис. 1, a). Он невелик: диаметр описанных клеток — от 300 до 750 нанометров, а в среднем 550 нанометров. Насколько это много или мало? Считается, что характерный размер клеток прокариот лежит в пределах от 500 до 3000 нанометров, с выбросами в ту и другую сторону. Как видим, размер клеток прометеоархеума находится почти точно на нижней границе указанного промежутка — то есть это очень мелкий организм, хоть и не рекордсмен по миниатюрности (какие-нибудь микоплазмы могут быть раза в два-три меньше его). Обычно клетки прометеоархеума образуют цепочки, окруженные полисахаридными чехлами (рис. 1, b). Японцы специально отмечают, что растет прометеоархеум исключительно медленно.

Ну, а как же со сложной структурой, которую можно было бы ожидать, исходя из обнаруженного у локиархей набора генов? Кое-какие намеки на это есть. У клеток прометеоархеума, собирающихся делиться, по «экватору» появляются кольцевые выросты, состоящие из маленьких мембранных пузырьков. Кроме того, целые шлейфы таких пузырьков образуются на «полюсах» делящихся клеток (рис. 1, c). Зачем это им нужно, пока непонятно, но сама возможность такого физиологического процесса означает, что в клетке прометеоархеума есть хорошо отрегулированная система перестройки мембран. Это прекрасно согласуется с генетическими данными, и это — неплохая новость для тех, кто ожидал, что локиархеи окажутся переходной формой, близкой к эукариотам.

Впрочем, преувеличивать значение этих фактов все же не стоит. Дело в том, что отшнуровывающиеся от клеток мембранные пузырьки — они называются внешнемембранные везикулы (outer membrane vesicles, OMVs) — распространены у прокариот довольно широко (см. S. B. Gould et al., 2016. Bacterial vesicle secretion and the evolutionary origin of the eukaryotic endomembrane system). Они встречаются не только у архей, но и у бактерий, и обладают разнообразными функциями: например, с их помощью болезнетворные бактерии могут выделять в окружающую ткань ферменты или яды. Ни с какими уникальными для эукариот свойствами это само по себе не связано.

Другая новость — гораздо более печальная. Электронная микроскопия показала, что в клетках прометеоархеума нет никаких внутренних включений, напоминающих эукариотные органеллы (рис. 1, d). То есть ни эндоплазматической сети, ни аппарата Гольджи, ни ядра, ни фагоцитоза у локиархей пока не нашлось, и нет даже ничего похожего. Это означает, что никакими «полуэукариотами» они не являются. «Начинка» клетки у них прокариотная.

Важные данные получены о составе клеточной мембраны прометеоархеума. Дело в том, что мембраны бактерий и архей, хотя и обладающие похожими свойствами, состоят из совершенно разных молекул, принадлежащих к разным классам органических веществ и, что еще более интересно, отличающихся на уровне оптической изомерии (см. М. А. Никитин, 2013. Происхождение мембран и мембранной биоэнергетики). Не вдаваясь сейчас в объяснения, можно уверенно сказать, что более фундаментальные биохимические отличия трудно придумать. Скорее всего, это означает, что архейные и бактериальные мембраны не имеют общего происхождения — системы их синтеза сложились независимо. При этом, несмотря на то, что ядерно-цитоплазматический компонент эукариотной клетки произошел от архей, абсолютно все эукариотные мембраны — и внешняя (плазматическая), и многочисленные внутриклеточные — однозначно относятся к бактериальному, а не архейному типу. Это парадокс, который любая гипотеза происхождения эукариот вынуждена так или иначе объяснять. Так вот, у прометеоархеума состав мембраны, охарактеризованный биохимиками по набору входящих в нее липидов, оказался типично архейным. Значит, и по этому признаку локиархеи вовсе не являются переходной формой.

И наконец, самое интересное из того, что удалось увидеть под микроскопом. Оказалось, что клетки прометеоархеума регулярно образуют длинные выросты, иногда прямые, но часто сложным образом ветвящиеся (рис. 1, g и h). Их образование наверняка требует участия цитоскелета (а мы уже знаем, что у локиархей актиновый цитоскелет, судя по всему, хорошо развит). А особенно интересно это вот почему. Для многих современных гипотез происхождения эукариот — назовем тут гипотезу Евгения Кунина (N. Yutin et al., 2009. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis) и гипотезу двоюродных братьев Баумов (см. М. А. Никитин, 2014. Выдвинута новая гипотеза происхождения эукариотической клетки) — краеугольным камнем служит предположение, что предшественники эукариот «научились» создавать сначала выросты клетки, и только потом впячивания. Это разные процессы, обслуживаемые разными белками, причем те сопутствующие белки цитоскелета, которые нужны для впячиваний, появились позже, чем те, которые нужны для выростов. Так говорит биоинформатика. Между тем без впячиваний невозможен, например, фагоцитоз, и, если у ближайших предков эукариот его еще не было, значит, своих бактериальных сожителей (в будущем ставших митохондриями) они не «проглотили» путем фагоцитоза, а приобрели как-то иначе. Теперь мы видим, что постулат, на котором основаны все эти рассуждения, полностью соответствует действительности: у такого близкого родственника эукариот, как прометеоархеум, фагоцитоза нет, зато мембранных выростов — сколько угодно.

Метаболизм

Рассуждая о любом вновь открытом организме, а особенно о микроорганизме, всегда важно понять, какие жизненно важные вещества он поглощает, как их перерабатывает и какие конечные продукты выводит наружу — короче говоря, какой у него метаболизм. Оговорка насчет микроорганизмов сделана потому, что при встрече с животным или растением тип его метаболизма обычно очевиден (хотя и тут попадаются исключения). Но в случае с микробом — нет. У прокариот встречаются десятки разных типов метаболизма, многие из которых с нашей эукариотной точки зрения совершенно, что называется, контринтуитивны. Надо помнить, что и предки эукариот были частью этого разнообразия. Тут возможны сюрпризы.

Метаболизм прометеоархеума известен пока не во всех деталях, но несколько ключевых моментов исследователям установить удалось. Как и следовало ожидать, прометеоархеум — анаэроб, то есть в кислороде он не нуждается. Питательными веществами ему служат аминокислоты — аланин, серин, цистеин, аспартат, триптофан, тирозин, гистидин, треонин, лизин — и, по-видимому, только они; например, сахара прометеоархеум не усваивает принципиально. Молекулы аминокислот в клетке прометеоархеума подвергаются окислению (бескислородному), среди конечных продуктов которого после длинной цепочки реакций оказываются водород (H2) и муравьиная кислота, она же формиат. Эти молекулы прометеоархеуму уже не нужны, и они выводятся во внешнюю среду.

Однако на этом история не заканчивается. Наблюдения показывают, что прометеоархеумы живут не в одиночестве, а в тесном соседстве (и часто в физическом контакте) с двумя другими группами микробов. Одна из них — метаногенные археи, те самые, которые мимоходом упоминались выше, в разговоре о доменах. Другая — сульфатредуцирующие бактерии. Метаногены и сульфатредукторы получают от прометеоархеума конечные продукты обмена веществ: формиат, углекислоту (метаболический путь, оканчивающийся на ней, тоже существует), но в первую очередь — водород. Прометеоархеуму отработанный водород больше не нужен, зато метаногенам и сульфатредукторам он еще как нужен. Взамен и метаногены, и сульфатредукторы поставляют прометеоархеуму аминокислоты, а также витамины и другие полезные вещества, которые сам он синтезировать не умеет. Такая химическая взаимозависимость микробов называется синтрофией (см., например: Г. А. Заварзин, 1993. Развитие микробных сообществ в истории Земли). Показано, что в случае чего прометеоархеум может обойтись и без сульфатредукторов, имея метаногенную архею в качестве единственного метаболического партнера.

Итак, перед нами портрет — структурный и физиологический — ближайшего дожившего до наших дней родственника эукариот, по крайней мере из тех, кого ученые сумели обнаружить. С поправкой на масштаб можно сказать, что прометеоархеум близок к эукариотам примерно так, как горилла близка к человеку. Какую же информацию о происхождении эукариот это дает?

Эукариотизация

Начнем с того, что эукариотизация, в результате которой прокариотные клетки превратились в эукариотные, была процессом сложным и уникальным. Из каких элементов она складывалась? Этот паззл до сих пор окончательно не собран — забегая вперед, надо сказать, что и открытие прометеоархеума не позволяет его до конца собрать, хотя какие-то вещи оно, конечно, проясняет. На данный момент никто всерьез не сомневается, что эукариотизация включала в себя симбиогенез, то есть объединение разных организмов — как минимум двух, хотя в принципе их могло бы быть и больше, например три (такую гипотезу впервые высказал в 1989 году Вольфрам Циллиг (Wolfram Zillig), и с тех пор она время от времени всплывала у разных авторов; см., например: V. V. Emelyanov, 2003. Mitochondrial connection to the origin of the eukaryotic cell). В любом случае одним из партнеров в симбиогенезе была архея, а еще одним — альфа-протеобактерия, потомки которой стали митохондриями. Однако на этих тезисах ясность, пожалуй, кончается. Перечислим еще несколько утверждений, которые пока имеют статус гипотез, но уже неплохо подкреплены фактами, так что любая современная концепция происхождения эукариот должна их учитывать.

1. Эукариотизация не связана с фагоцитозом. Такие великие ученые, как Линн Маргулис (Lynn Margulis) и Томас Кавалье-Смит (Thomas Cavalier-Smith), долгое время считали, что предок эукариот буквально проглотил — фагоцитировал — бактерию, от которой произошли митохондрии. Предполагалось, что от тех, кто сделать этого не сумел, произошли безмитохондриальные эукариоты («Archezoa»), имеющие все главные эукариотные признаки, кроме митохондрий. Увы, более детальные исследования показали, что у всех известных безмитохондриальных эукариот митохондрии когда-то раньше были (см. Обнаружены одноклеточные организмы с ядром, но без митохондрий, «Элементы», 18.05.2016). Получается, что митохондрии — признак всех эукариот без исключения, так же, как и ядро. С другой стороны, фагоцитоз — это сложный процесс, требующий большого набора специальных белков, связанных с актиновым цитоскелетом, внешней мембраной и эндоплазматической сетью. Маловероятно, что этот набор успел сложиться на первых шагах эукариотизации, а тем более у архейного предка (N. Yutin et al., 2009. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis). И наконец, фагоцитоз энергоемок. Он, конечно, может служить для эффективного хищничества, но сам по себе он стоит клетке дорого. Показано, что до приобретения митохондрий, которые служат внутриклеточными «энергетическими станциями», переход к фагоцитозу привел бы к энергетическому проигрышу, а не выигрышу по сравнению с обычными прокариотными способами питания (W. F. Martin et al., 2017. The physiology of phagocytosis in the context of mitochondrial origin). Так что из факторов, сформировавших эукариот как таковых, фагоцитоз можно исключить.

2. Эукариотизация связана с синтрофией. Естественным первым шагом к симбиогенезу многим исследователям видится уже упомянутая синтрофия — метаболическая взаимозависимость, очень широко распространенная среди прокариот (B. Morris et al., 2013. Microbial syntrophy: interaction for the common good). Для нее не нужно никаких хитрых приспособлений: достаточно простого физического сближения, чтобы микробы начали обмениваться мелкими молекулами, которые для одного партнера являются бесполезным отходом, зато для другого — жизненно важным «топливом». Самые известные примеры таких молекул — водород и муравьиная кислота (в скобках заметим, что, отобрав у молекулы муравьиной кислоты два атома водорода, ее можно превратить в обычную углекислоту), но возможно сколько угодно других вариантов. Синтрофия никак не зависит от родства: известны случаи синтрофных отношений между бактериями и археями, то есть того, что в принципе и нужно для происхождения эукариот (A. Stams, C. Plugge, 2009. Electron transfer in syntrophic communities of anaerobic bacteria and archaea). Таким образом, синтрофия — это очень удобные «входные ворота» для сближения клеток, которое в этом случае будет поддерживаться давлением естественного отбора на всех этапах, начиная с самого первого, когда выгода еще маленькая: достаточно, чтобы она отличалась от нуля. Проблема «зачем нужны переходные стадии?» тут не возникает.

3. В ходе симбиогенеза один партнер был охвачен (engulfed) выростами клетки другого. Прокариотным клеткам гораздо легче создавать выросты, чем впячивания. Последнее требует более сложной внутриклеточной механики, поэтому всевозможные выросты довольно часто встречаются у бактерий и архей, а вот активно впячивать мембрану умеют только эукариоты (при фагоцитозе, например). При попытках реконструкции ранних стадий симбиогенеза многим биологам приходило в голову, что естественная судьба более мелкого симбионта — это оказаться в «заливе» между выростами более крупного. В 2014 году двоюродные братья Дэвид Баум (David Baum) и Базз Баум (Buzz Baum) опубликовали целую детально разработанную теорию происхождения эукариот, основанную на этом предположении (D. A. Baum, B. Baum, 2014. An inside-out origin of the eukaryotic cell; рис. 3). По мнению Баумов, клетка архейного предка образовала для увеличения поверхности мощные выросты. Между этими выростами и поселились альфа-протеобактерии — предки митохондрий. Затем выросты слились, и между ними образовалась система замкнутых полостей, которая стала эндоплазматической сетью. А митохондрии пробуравили мембрану, ограничивающую эти полости, и выбрались прямо в цитоплазму. Теория Баумов изящно объясняет ряд фактов (см. М. А. Никитин, 2014. Выдвинута новая гипотеза происхождения эукариотической клетки). Но есть и другие гипотезы, отличающиеся от нее, однако основанные на общем положении: в ходе эукариотизации один партнер был постепенно заключен между выростами клетки другого.

Рис. 3. Баумовский сценарий происхождения эукариот. Иллюстрация со страницы news.wisc.edu, с изменениями

Открытие прометеоархеума идеально подтверждает все три постулата: у прометеоархеума нет никаких признаков фагоцитоза, зато он активно участвует в синтрофных взаимоотношениях и образует сложные внешние выросты. Все это очень хорошо совпадает с предсказаниями Баумов, и японцы, описавшие прометеоархеума, честно признают, что модель эукариотизации, которая у них сейчас вырисовывается, во многом похожа на баумовскую. Но дьявол, по своему обыкновению, живет в деталях, в данном случае — в биохимических.

Проблема водорода

Вернемся на шаг назад. В конце XX века растущий поток микробиологических данных стал приводить исследователей (одного за другим) к выводу, что синтрофия является естественным и обычным первым шагом к союзу между разными микробами. Возникло несколько очень интересных теорий эукариотизации, выводящих этот факт на первый план. Уильям Мартин (William Martin) полагал, что в основе всего было синтрофное «сожительство» археи с бактерией, которая в конце концов была охвачена выростами архейной клетки и стала митохондрией (тут мысли Мартина совпадают с мыслями Баумов, хотя они делали акцент немного на разных вещах; см., например: W. F. Martin et al., 2001. An overview of endosymbiotic models for the origins of eukaryotes, their ATP-producing organelles (mitochondria and hydrogenosomes), and their heterotrophic lifestyle). Пурификасьон Лопес-Гарсия (Purificacion Lopez-Garcia) и Давид Морейра (David Moreira) предложили более сложный сценарий. По их мнению, все началось с бактерии, в которую вселилась архея (ставшая ядром), а уже эта чудовищная химера приняла в себя третьего симбионта — бактерию, от которой произошли митохондрии (см., например: P. López-García, D. Moreira, 2006. Selective forces for the origin of the eukaryotic nucleus). Но все эти авторы сошлись на том, что главной движущей силой синтрофии при происхождении эукариот, скорее всего, был обмен водородом. Это логично. Перенос водорода играет в синтрофных отношениях прокариот настолько важную роль, что некоторые авторы называли его «сердцем синтрофии» (см. B. Morris et al., 2013. Microbial syntrophy: interaction for the common good). Водород нужен для многих окислительно-восстановительных реакций, способных служить источниками энергии, и в то же время относительно дефицитен в земных условиях, так что вступать в синтрофию ради водорода очень даже стоит.

Маленькая проблема заключается в том, что все эти гипотезы постулируют совершенно не то направление переноса водорода, которое, как теперь выяснилось, наблюдается реально. И Мартин, и Лопес-Гарсия с Морейрой считали, что предком эукариот была метаногенная архея, которой водород позарез нужен для собственного метаболизма и которая получала его от бактериальных партнеров. А в реальности оказалось, что как минимум локиархея — это гетеротроф (то есть потребитель готовой органики), который отдает водород бактериальным партнерам. Химическая направленность синтрофии была угадана с точностью до наоборот.

К счастью, в 2019 году вышла статья группы исследователей под руководством Тайса Эттемы (Thijs Ettema), сделавших скрупулезнейший анализ всех данных о метаболизме асгардархей, какие только можно было выудить из метагеномных сборок (A. Spang et al., 2019. Proposal of the reverse flow model for the origin of the eukaryotic cell based on comparative analyses of Asgard archaeal metabolism). Они пришли к выводу, что непосредственные предки эукариот скорее всего были гетеротрофами (а не автотрофами, как считал Мартин), и водород был конечным продуктом их метаболизма, который они в порядке синтрофии отдавали бактериям (благо у альфа-протеобактерий, от которых произошли митохондрии, вполне себе встречаются метаболические пути, требующие водорода как исходного вещества). Японцам, открывшим прометеоархеума, только и осталось констатировать, что это предсказание блистательно подтвердилось.

Однако на этом биохимический детектив отнюдь не кончается.

Сериальная синтрофия

Дело в том, что реальные синтрофные партнеры локиархей — вовсе не альфа-протеобактерии.

Все обсуждения эукариотизации так или иначе вертятся вокруг союза археи, которая стала основой эукариотной клетки, с альфа-протеобактерией, которая стала предком митохондрий. Неизвестно, были ли в драме происхождения эукариот другие главные герои, но уж эти два были точно. Факт, что митохондрии произошли именно от альфа-протеобактерий, твердо установлен (см., например: L. Fan et al., 2019. Mitochondria branch within Alphaproteobacteria). Ну, и где эти альфа-протеобактерии? Прометеоархеум с ними никак не связан. Вместо этого он живет в синтрофном союзе с двумя совершенно другими группами прокариот. Одна из них — это сульфатредуцирующие бактерии, которых никто предками митохондрий не считает. Вторая — метаногенные археи, с которыми дело обстоит еще хуже. Не следует забывать, что примерно 75% генов эукариот имеют не архейное, а бактериальное происхождение (см., например: J. A. Cotton, J. O. McInerney, 2010. Eukaryotic genes of archaebacterial origin are more important than the more numerous eubacterial genes, irrespective of function). Едва ли не главная «интрига» эукариотизации заключается в выяснении того, откуда эти бактериальные компоненты взялись. Ясно, что от симбионтов. Но у прометеоархеума на месте ожидаемого бактериального симбионта оказалась еще одна архея! Неожиданный факт, который ничего не объясняет, зато запутывает ситуацию уже просто до отчаяния.

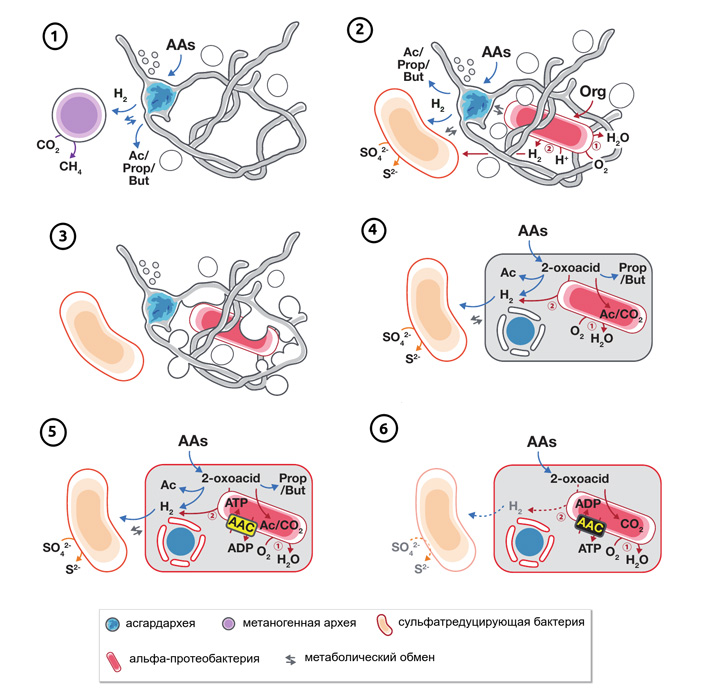

Японцы, однако, не спасовали и выстроили на основе новых данных собственный сценарий происхождения эукариот, который, правда, отличается фантастической сложностью (с точки зрения дилетанта, во всяком случае; рис. 4). Итак, предполагается, что поначалу асгардархея спокойно жила на дне, питалась аминокислотами и делилась водородом с метаногенной археей, которая была ее синтрофным партнером. Уже тогда клетка асгардархеи приобрела длинные отростки, увеличивающие поверхность для обмена молекулами. После так называемого Великого кислородного события (Great Oxidation Event) океан обогатился сульфатами, и дополнительными синтрофными партнерами архей стали сульфатредуцирующие бактерии, оказавшиеся теперь в благоприятных условиях и потеснившие метаногенов (D. E. Canfield et al., 2000. The Archean sulfur cycle and the early history of atmospheric oxygen). Однако с увеличивающейся концентрацией кислорода тоже надо было что-то делать. Некоторые асгардархеи научились его утилизировать, совершенно самостоятельно освоив кислородное дыхание — если верить биоинформатике, по этому пути пошли хеймдалльархеи (A. Spang et al., 2019. Proposal of the reverse flow model for the origin of the eukaryotic cell based on comparative analyses of Asgard archaeal metabolism). Предки эукариот выбрали другой путь. Самостоятельно вырабатывать кислородное дыхание они не стали, но зато нашли новых синтрофных партнеров, которые уже им владели. Вот это и были альфа-протеобактерии, предки митохондрий. Дальнейшие события происходили более или менее по сценарию Баумов: ветвящиеся выросты асгардархеи слились между собой, заперев альфа-протеобактерию в замкнутой полости, и в результате возникла протоэукариотная клетка.

Рис. 4. Новый сценарий происхождения эукариот. На стадии 1 асгардархея, питающаяся аминокислотами (AAs), поддерживает синтрофные отношения только с метаногенной археей. На стадии 2 океан обогащается кислородом и сульфатами, поэтому к синтрофии присоединяются сульфатредуцирующая бактерия и альфа-протеобактерия, причем сульфатредуктор вытесняет метаногенную архею. На стадии 3 взаимозависимость асгардархеи и альфа-протеобактерии усиливается, и первая охватывает вторую своими выростами (как и предполагали Баумы). На стадии 4 эти выросты сливаются, и альфа-протеобактерия оказывается заперта внутри асгардархейной клетки, которую теперь уже можно смело назвать протоэукариотной. На стадии 5 альфа-протеобактерия начинает паразитировать на своем архейном хозяине, выкачивая из его клетки АТФ с помощью встроенного в мембрану транспортера (AAC). Но любой транспортер такого рода можно «раскрутить» в обратную сторону, и после своего окончательного порабощения альфа-протеобактерия, ставшая митохондрией, начинает, наоборот, отдавать хозяйской клетке избыток собственного АТФ, что мы и видим на стадии 6. Многие другие метаболические детали, указанные на схеме, в тексте не обсуждаются (они все равно могут еще измениться). Иллюстрация из обсуждаемой статьи в bioRxiv, с изменениями

Неподведенные итоги

На данный момент проблему происхождения эукариот нельзя считать решенной, но биология стремительно продвигается к ее решению — по крайней мере, на это есть основания надеяться.

Важный факт, который, хочешь не хочешь, приходится признать, состоит в том, что локиархеи — это никакие не переходные формы между прокариотами и эукариотами. Они нормальные прокариоты — разумеется, со своими особенностями, но ведь мир прокариот вообще очень разнообразен. Можно ли сказать то же самое о других асгардархеях, пока никто не знает, тут нужны новые находки. Во всяком случае, в отношении локиархей надежды на то, что они окажутся промежуточной стадией некоего постепенного и закономерного подъема жизни с прокариотного уровня на эукариотный, явно не оправдались. Пока что известные факты больше соответствуют мнению упомянутого выше Уильяма Мартина: эукариотизация — просто уникальное событие, не очень-то постепенное и не продиктованное никакими общими законами. Коллега Мартина Ник Лейн (Nick Lane) пишет по этому поводу: «Происхождение эукариотических клеток выглядит гораздо менее вероятным, чем возникновение многоклеточности, полета, зрения и разума. Оно выглядит как истинная случайность, непредсказуемая, как удар астероида» (Н. Лейн, 2016. Энергия, секс и самоубийство. Митохондрии и смысл жизни).

В распоряжении живых организмов всегда находится больше возможностей, чем обычный человек за разумное время может наглядно вообразить. Яркий тому пример — биохимия асгардархей. На данный момент выглядит неплохо обоснованным мнение, что предок асгардархей (и эукариот) имел тот же тип метаболизма, который мы видим у прометеоархеума: он был гетеротрофом, питался аминокислотами, сильно зависел от внешних источников органических молекул, выделял водород в качестве одного из конечных продуктов и участвовал в синтрофных отношениях. Но у асгардархей встречается и много других типов метаболизма. Вероятно, среди них есть даже фотосинтезирующие существа, живущие за счет энергии света (P.-A. Bulzu et al., 2018. Casting light on Asgardarchaeota metabolism in a sunlit microoxic niche). В работах на эту тему регулярно подчеркивается, что асгардархеи в высшей степени наделены качеством, которое обозначается английским словом versatile: разносторонний, изменчивый, универсальный, подвижный, гибкий, переналаживаемый, приспособляемый. Судя по всему, в процессе эволюции они легко переходили с одного типа метаболизма на другой. Нет ничего удивительного и в том, что они легко меняют партнеров по синтрофии. Здесь возможно великое множество комбинаций, из которых пока изучена лишь одна — но уже ближайшие годы могут принести много новых данных. И какая из этих комбинаций реализовалась при возникновении эукариот, пока судить рано. Скорее всего, существует целое поле вариантов синтрофии, не являющихся физически (точнее, термодинамически) запрещенными, а значит, являющихся потенциально возможными. Предки эукариот прочертили по этому полю только одну траекторию — но она могла быть весьма причудливой, что, собственно, и демонстрирует нам гипотеза, предложенная японскими исследователями.

А ведь есть и альтернативные идеи. Есть предположение Тайса Эттемы и его коллег, что общий предок асгардархей, в отличие от более позднего непосредственного предка эукариот, обладал очень древним метаболическим путем Вуда — Льюнгдаля, а значит, был автотрофом, превращавшим углекислоту в органические молекулы (см. Источником энергии для древнейшей жизни мог служить ацетилфосфат, «Элементы», 14.07.2018). Есть особое мнение группы Патрика Фортерра, которая средствами молекулярной филогенетики пытается вообще оспорить происхождение эукариот от асгардархей (V. Da Cunha et al., 2017. Lokiarchaea are close relatives of Euryarchaeota, not bridging the gap between prokaryotes and eukaryotes); если бы эти выводы подтвердились, они фактически вели бы к восстановлению трехдоменной системы, которую сам же Фортерр раньше активно опровергал. В общем, скучать в этой области не приходится.

Новая гипотеза японских авторов имеет одну особенность: она — по крайней мере, так кажется на первый взгляд — не соответствует принципу экономии мышления. Но кто сказал, что природа всегда должна ему соответствовать? Чем более редкое событие мы рассматриваем, тем более необычное сочетание факторов может лежать в его основе. Эукариотизация — образцовый пример самого редкого события, какое только можно представить. Свести ее к взаимодействию между всего лишь двумя организмами, похоже, не удастся: факты явно противятся затискиванию сложнейшего эволюционного процесса в это прокрустово ложе. Решение загадки происхождения эукариот наверняка будет очень интересным — но простым оно точно не будет.

Источник: Hiroyuki Imachi, Masaru K. Nobu, Nozomi Nakahara, Yuki Morono, Miyuki Ogawara, Yoshihiro Takaki, Yoshinori Takano, Katsuyuki Uematsu, Tetsuro Ikuta, Motoo Ito, Yohei Matsui, Masayuki Miyazaki, Kazuyoshi Murata, Yumi Saito, Sanae Sakai, Chihong Song, Eiji Tasumi, Yuko Yamanaka, Takashi Yamaguchi, Yoichi Kamagata, Hideyuki Tamaki and Ken Takai. Isolation of an archaeon at the prokaryote-eukaryote interface // bioRxiv. 2019. DOI: 10.1101/726976.

Сергей Ястребов

-

А откуда согласно модели японцев эвкариоты получили бактериальную мембрану? Ну и гены бактериального происхождения до кучи? Ну хотя бы - те самые выросты, которые захомутали предка митохондрий, были ещё из архейной мембраны, или уже из бактериальной?.. Спасибо!

-

-

В русском языке не приветствуются сочетания двух гласных (Если они не йотированные). Поэтому с точки зрения нормы правильно будет эвкариоты. Сошлюсь, также, на А. Розанова, не последнего человека в палеонтологии, который считает также. Всё понимаю, жаргонизмы и всё такое... Но тем не менее, мне неоднократно встречалось и такое написание/произношение.

-

Как это всё объясняет архейная гипотеза?

-

-

То есть практически пальцем в небо... Можно придумать много чего, но по настоящему архейная гипотеза не объясняет этого. Замена мембраны архейного типа от митохондрии выглядит невероятно, непонятна причина, да и не отражено на рисунках.

-

Прежде всего, что Вы называете "архейной гипотезой"? В том, что архея так или иначе вошла в состав эукариотной клетки и образовала ее генетический аппарат, не сомневается никто.

Билл Мартин, например, считал, что когда митохондрии уже стали симбионтами, они стали, как обычные прокариоты, отшнуровывать от своей внешней мембраны везикулы, которые слились и образовали ЭПС. В результате протоэукариотная клетка оказалась внутри набита мембранами бактериального типа, суммарная площадь которых была больше, чем площадь внешней мембраны. Причем эти мембраны вливались и во внешнюю мембрану в ходе ее ремоделирования - через везикулы. А в одной мембране архейные и бактериальные липиды совместимы плохо, и в результате бактериальные вытеснили архейные - причем Мартин считает, что это могло произойти очень быстро, за жизнь считанных поколений. Остроумное объяснение: https://www.researchgate.net/publication/299350469_Bacterial_Vesicle_Secretion_and_the_Evolutionary_Origin_of_the_Eukary otic_Endomembrane_System

У Баумов немного сложнее, но похоже.-

Понимаете в чем дело,

Ну, а как же со сложной структурой, которую можно было бы ожидать, исходя из обнаруженного у локиархей набора генов?

Электронная микроскопия показала, что в клетках прометеоархеума нет никаких внутренних включений, напоминающих эукариотные органеллы (рис. 1, d). То есть ни эндоплазматической сети, ни аппарата Гольджи, ни ядра, ни фагоцитоза у локиархей пока не нашлось, и нет даже ничего похожего.

абсолютно все эукариотные мембраны — и внешняя (плазматическая), и многочисленные внутриклеточные — однозначно относятся к бактериальному, а не архейному типу.

Не следует забывать, что примерно 75% генов эукариот имеют не архейное, а бактериальное происхождение

всё это говорит что архейная гипотеза может быть не верна вообще, а археи являются либо действительно третьим классом наравне с эукариотами и бактериями, и тогда обще гены у них могли быть от общего предка, либо ущербное ответвление от эукаритического ствола, архейная мембрана могла быть только архейным изобретением. Непонятно зачем археям их гены схожие с эукаритическими если они ими не пользуются.

Так что я не стал бы сейчас говорить об победе архейной гипотезы.

Всё могло быть на самом деле даже сложнее, может мы даже близко не понимаем как всё происходило, ведь нет единого объяснения всем фактам. В статье хорошо описано современное состояние дел.-

Вы не знакомы с таким явлением как рибосомальная рнк и ее консервативные регионы? ) как-то вся филогения демонстрирует родство эукариот с асгардами, а не с бактериями. Прокариотная клетка - это вам не шарик определенного цвета, а сложная конструкция, а у генов есть такое свойство - горизонтальный перенос, не слыхали? Может, ваш геном доказывает, что вы почти целиком состоите из бактериальных генов, только это не значит, что вы вчера произошли от кишечной палочки.

-

-

-

-

Что эффективнее, то и осталось. Мембраны бактериального вида навернека проще и эффективнее.

Вроде в статье и упомянуто. Да и и так у архей своих генов не так много, и много позхаимствованых бактериальных.-

Что эффективнее, то и осталось. Мембраны бактериального вида навернека проще и эффективнее.

Нет там такого.Да и и так у архей своих генов не так много,

Нет там такого.много позхаимствованых бактериальных.

Это только гипотеза для объяснения архейной гипотезы.-

Это только гипотеза для объяснения архейной гипотезы.

Заимствование генов эукариотическим ядром из симбионтов это многократно наблюдаемый факт, так что меловероятным следует считать что гены из симбиотических бактери не перекочевывали в ядро. Как я понимаю, гипотеза в том что в какой-то момент в ядро из митохондрий перекочевали (или скопировались?) гены ответственные за построение мембран, и клетка обладающая таким образом двумя разными системами переключилась с одной на другую.

-

-

-

Проблема с мембранами, мне думается, сильно раздута. :)

Если есть "группа" белков, которые должны встроиться в мембрану дочерней клетки и которые достались от "археи"; и если есть аппарат производства липидов, доставшийся от "бактерии" и дополнивший/заменивший исходный вариант; то.. why not? :)

Какая разница, шлёпать С12, С16 или С18?, если исходно всё-равно используется ацил-СоА... :]

Да даже белкам-транспортёрам ЛПНП/ЛПВП по-барабану, чего таскать... Это человеки их так условно разделили... (Или я ошибаюсь?..)

-

Спасибо.

А зачем архее заменять свой аппарат синтеза липидов на бактериальный, при том, что смешение - это компромисс, который в данном случае хуже любой из альтернатив? То есть траектория этого замещения пролегает через адаптивную яму.-

А зачем

Кто ж его знает... Я там свечку не держал... :Р

Можно сравнить: 1) продуктивность того и другого варианта; 2) их эффективность (на единицу затраченной энергии) и/или устойчивость к поломкам; 3)...

Да даже тупо впиндюрить в какую-нить архею бактериальный вариант и посмотреть чё получицца!..компромисс, который в данном случае хуже любой из альтернатив

И не факт. С учётом того, что две системы некоторое время сосуществовали одновременно...-

1. Насчет свечки так себе аргумент. Не засчитывается:)

2. Ну почему же не факт. Раньше считалось, что смешанная архейно-бактериальная мембрана вообще существовать не может. Потом уточнили: может, но в узких коридорах условий (за ссылками сейчас не полезу, но они есть).

3. Две системы-то сосуществовали, но они могли разделяться в пространстве (митохондриальная мембрана бактериальная, плазматическая архейная или еще как-нибудь). Сколько-нибудь длительное сосуществование архейных и бактериальных липидов внутри одной и той же мембраны не следует ниоткуда.-

То есть к "архейной гипотезе" у нас остаётся лишь возможный механизм "поглощения" выбрасыванием ложноножек?

-

Боюсь, я не понял вопрос. Для начала - что Вы называете "архейной гипотезой"? Такой гипотезы я не знаю.

-

-

Ну вот это вряд ли можно называть гипотезой. Гипотеза - это как бы тезис, который при нынешнем состоянии научных знаний может оказаться верным, а может и неверным. Но в том, что эукариоты произошли "от архей и чего-то еще", сходятся _все_ современные авторы, какие бы разные предположения о деталях этого процесса они не высказывали. Альтернативы мне неизвестны.

-

-

Здесь тоже целое семейство довольно разнообразных гипотез, но по крайней мере оно уже имеет альтернативы (например, в принципе можно предположить, что бактерия захватила архею, или что было равноправное слияние, или что в состав минимального эукариота входят три симбионта, а не два).

Вашего вопроса насчет "архейной гипотезы" я, к сожалению, пока все равно не понимаю, но теперь можно его уточнить.

-

-

-

-

-

-

-

-

бактерия проглатывает архею (как проглатывает разные везикулы, была статья про ГПГ, в которой бактерии этими везикулами и перешвыриваются, если я ничего не напутал).

а архея, вместо того чтобы быть переваренной, ведет себя как паразит: занимает все геометрическое пространство бактерии (а может и попутно образуя ядро?), кроме некоторых островков, которые впоследствии становятся митохондриями.

начинка архейная - оболочка бактериальная.

чтд

прошу ногами не бить.

Хотел еще в предыдущем комменте написать, напишу здесь. Надо понимать, что проблемой происхождения эукариот занимались сотни людей, более умных, чем я и, возможно, чем Вы. Они перепробовали все логические возможности, до каких нормальный человек вообще мог додуматься. В том числе и предложенную Вами "инвертированную логику" - см. модели Гупты - Голдинга, Лопес-Гарсия - Морейры, Емельянова... Если до сих пор ни одна модель не дает изящного объяснения сразу всем наблюдаемым фактам, это означает, что проблема и правда объективно ОЧЕНЬ сложная.

Но, на мой взгляд, такое видение гораздо полезнее иногда создающейся иллюзии, что все проблемы в общем-то уже решены.

-

и да, Сергей, спасибо за статью! ;)

люблю науку за то, что чем больше открывают, тем больше вопросов возникает!-

Вам спасибо.

“Мы живем на острове, окруженном морем нашей неосведомленности. По мере того как растет остров знания, растет и береговая линия соприкосновения с неведомым” (Джон Арчибальд "Black Hole" Уилер):).-

По мере того как растет остров знания, растет и береговая линия соприкосновения с неведомым

Драная замусоленная квазифилософия...

Для человека, находящегося в центре "острова", "море" и "берег" исчезают вообще - иными словами, нормальный обыватель попросту перестаёт замечать это "неведомое", у него вокруг вполне достаточно "вЕдомого", и ему в нём хорошо.

Для человека, находящегося на "берегу", исчезает глубина "острова", а его личный кусок "побережья", в общем, имеет постоянный размер - иными словами, исследователь не видит, не знает и не хочет ни знать. ни видеть ни хрена, кроме собственной проблематики.

А общую картинку с "островом" в состоянии составить и оценить или фрики, или гипермыслители с суперкругозором, которых если кто и слушает, то не понимает, а если и понимает, то понимает также и то, что их "знание", по существу, бессмысленно...-

Эту проблему узкой специализации давно обсуждают философы науки. Универсалистов не может сейчас возникнуть, потому что любая отрасль знаний, вернее даже подотрасль, сейчас требует полного погружения в нее: ежедневно осваиваются гранты и выходят все новые исследования, смысла в которых может и нет, а может и есть. Узкому спецу приходится копаться в своей маленькой ямке и ему некогда изучать одновременно со своей ямкой что-то еще. Эта статья очередной пример такого тупикового дискурса. Самим микробиологам интересно, но понятно, что это только для них. Ответов не дает, сомнения не разрешает, но дает узкоспециализированным юзерам простор для фантазий, понятных только им. Оккама тоже уже зарезали бритвой, чтоб не мешал.

-

Да, зарплату платят за раскопки в ямке. Однако, человек шире любой ямки, и ему, ну, пусть некоторым, может быть интересно место своей конкретной ямки в данном научном котловане, и какие поблизости есть другие ямки, и почему они такие и т.д.

Всё, как только человек поднял голову над своей ямкой, он сделал первый философский шаг. И - однако, бесплатный шаг...

-

-

-

-

-

-

Спасибо за статью. Сергей, я поковырялся в исходном тексте - правильно ли понял, что японцы растили архей в своем биореакторе 2000 дней?

-

Видимо, правильно. В начале работы они еще не знали, что ищут асгардархей, потому что она началась за несколько лет до открытия этой группы.

-

Позволю себе сделать одно замечание не по теме.

Вы обсуждаете важную роль водорода в метаболизме прокариотов, и указываете на его дефицит в среде. Но так было не всегда. В период зарождения жизни, например 4,2 млрд. лет назад количество радиоактивных изотопов была намного больше. По урану: количество U235 было по крайне мере в 64 раза больше чем сейчас, U238 - в 2 раза. И туча короткоживущих изотопов разных других элементов. Так, что радиоактивный фон был в сто и более раз больше современного.

А это значит, что при любом акте радиоактивного распада разлетающиеся продукты (ядра, нейтроны, гамма-кванты) разрушают любые молекулы, включая например воду, в совершенно оптовом количестве. И единственный компонент, который точно устойчив в такой ситуации - это протон т.е. водород. Более того любой свободный нейтрон в течении нескольких минут распадется и появится еще один протон.

Так что, на ранних стадиях жизни Земли молекулярного водорода в среде должно было быть много, поскольку он постоянно продуцировался.-

Ну, мы сейчас говорим не о периоде зарождения жизни, а о временах через полтора миллиарда лет после этого.

-

Да, конечно, прямого отношения к обсуждаемой статье это не имеет.

Просто эпохальная японская работа провоцирует полет мысли (фантазерство), не судите строго.

Может быть синтрофия, обсуждаемая в статье имеет гораздо более древнее происхождение, чем генезис эукариотов. Кажется, Мулкиджанян высказывался в том смысле, что такого рода процессы сопровождали появление эволюции (возможно доклеточной, без мембран)-

-

-

Ну это, конечно, верно, с одной стороны - ведь до возникновения клеток отделение внешней среды от внутренней было проблематичным (см., однако, мартиновский сценарий происхождения жизни).

С другой же стороны, тут своего рода отрицание отрицания: понятие синтрофии обретает смысл как раз тогда, когда жизнь становится дискретной и клетки отделились друг от друга мембранами. Тогда они могут обмениваться конечными продуктами, а не просто вести общий метаболизм. На эту тему, насколько помню, были интересные работы у Заварзина, вот уж он в этом разбирался.

-

-

-

Я не совсем понял одного момента. Эти мухоморархеи жрут аминокислоты и выделяют водород. Синтрофы поглощают кислород и [теоретически] могут выделять аминокислоты. Но может ли получится замкнутая цепочка, или аминокислоты вторых - лишь приятная добавка к плавающим в бульоне?

-

-

-

-

-

Свободный нейтрон в любой среде очень быстро будет захвачен каким-нибудь ядром, и распасться с вероятностью 99.99% не успеет.

-

Согласен, но ядро после захвата нейтрона с вероятностью 99,99% процентов окажется нестабильным (короткоживущий изотоп), последует очередной распад ядра и новые молекулярные разрушения.

Речь не о судьбе нейтрона (она может быть разной), а о продуцировании молекулярного водорода в среде с высокой фоновой радиоактивностью.

-

-

-

@

Предлагаю применить философский подход и заменить "скорее всего, существует" на "должно существовать". Ещё старина Гегель ставил "возможность" на первое место в любом процессе развития, а только потом - "случайность" и "необходимость".

Да, возможно все, что не запрещено в нашей вселенной. То есть, внешнее не запрещает, чтобы "нечто" могло появиться. Это первая стадия, внешне-обусловленная, первый отбор средой, и коридор возможного здесь самый широкий.

Вторая стадия, внутренне-обусловленная: внутри всевозможных "нечто", возможных в данных обстоятельствах, могут срабатывать всевозможные случайные факторы, приводящие к многообразным результатам. Здесь коридор возможного сужается. Появляются различные формы "нечто", но им ещё предстоит пройти отбор внешней средой.

Третья стадия, опять внешняя: конкретные условия среды отбирают только необходимые ей, среде, варианты случайного. Все формы "нечто", потенциально возможные на предыдущей стадии, получают здесь вид на пмж. Большинство - не получает, умирая в момент рождения. Здесь коридор возможного самый узкий, иногда шириной только в один вариант, "одну траекторию".

Но неужели последний коридор был таким узким? А как же наши антропоцентрически надутые щеки? Думается, что точные исследования во всех науках постепенно осветят все эти коридоры...

Как-то так...

-

-

Да мне то точно не за что, на ниве исследования происхождения эукариот я покамест лавров не снискал. )) Кстати, вопрос с составом липидов в мембранах Локиархей, возможно, пока рано считать полностью закрытым, есть, например, исследования, приведшие к другим выводам: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27112361

Так что, непонятки пока остаются...

К слову, я сейчас заканчиваю статью про происхождение хлорофилльного фотосинтза, если у Вас к этой теме есть интерес, могу Вам её выслать, когда окончательно отшлифую. ))-

Возможно, разные локиархеи отличаются друг от друга по липидам. У Prometheoarchaeum явно нормальные архейные липиды, а дальше надо вводить в культуру другие виды.

-

Да, я тоже об этом подумал. Возможно, мы недооцениваем разнообразие локиархей, ведь достать их с такой глубины, а уж тем более детально исследовать, задача отнюдь не из лёгких.

Я бы вообще попробовал внедрить в геном Prometheoarchaeum, раз уж его худо-бедно научились культивировать, оперон для синтеза мембранных липидов от Локи, и посмотреть, что будет. ))

-

-

-

Это я к тому, что такие заметки суть другой жанр. И заголовок нужен другой, например "Асгард - родина эукариотов"

Однако же один вопрос не дает покоя. Раньше читал, что метагеномный анализ допускает ошибки, но все же имеет высокую прогностическую точность. А в случае с асгардархеями получилось уж очень сильное расхождение результатов метагеномного анализа и факта. Как относиться теперь к другим выводам и теориям/гипотезам, построенным на основе данных метода?

Более того, что это нам говорит вообще о всём. Эволюционные теории применяются в современном капитализме. И вот такой скачок, наравне с спусканием с деревьев и началом градостроителства. Современные методы международного сотрудничества как то похожи на эукариотизацию, с метрополией в центре, и новых членов союза, высасывающих финансы из центра. ЕС, СССР эукариоты, тоглько некоторые структуры получились более выгодными.

-

А у бактерий подобрые выросты - редкость?

Тащемта, бактерии (в приповерхностном слое какого-то "субстрата") так и норовят забацать себе няшную "экзополисахаридную структуру", особенно когда их становится многа... :)

(Чтобы течением не смыло? Чтобы не зохавали вороги? Чтобы вороги не зохавали "субстрат"?..)

Некоторые могут формировать такую "структуру" даже в объёме раствора (тем самым образуя новую фазу): см. "чайный гриб", "бактериальная целлюлоза" и т.д.

Позвольте, именно ТАК НЕ возникли митохондрии. ТАК НЕ случается двойная мембрана, которая с успехом возникает при фагоцитозе. И двойная ядерная оболочка. И двойная мембрана хлоропластов. Конечно, при том разнообразии метаболизмов и синтрофий тяжело ссылаться на логичность фагоцитарной теории именно с точки зрения двойной мембраны органоидов. Сразу же может появиться альтернатива в виде какого-нибудь обволакивания симбионта внутренними везикулами и т.п. Но все эти объяснения заводят в дебри еще дальше...

И да, статья мозг промассировала)

-

К тому и стремился (про последнее замечание).

Суть Вашего возражения я не совсем понял. Почему митохондрии так не возникли? И причем тут двойная мембрана? И, простите за бестактность, прочитали ли Вы статью Баумов? Если Вы ее внимательно изучили и готовы предложить предметные возражения, то было бы неплохо сформулировать их более конкретно. А вопроса в Вашей реплике мне не удалось увидеть, хоть Вы и обещали его задать.-

Позвольте влезу. Тема двойной мембраны мне тоже показалась важной ещё при прочтении вашего обзора, и мне показалось странным что вы это начисто обошли стороной. В этом плане митохондрии всегда отделены от клетки двойной мембраной, имея "кусочек океана" между мембранами (т.е. мало что мембран 2 штуки, так они ещё не вплотную одна к другой). У вас же на рис.3 как-то с количеством мембран не понятно - не ясно, имела ли 2 мембраны исходная бактерия сразу (нарисовано так, словно да), а если нет, то ИМХО уместней говорить что митоходрии никогда из среды ЭПС в не выбирались, а лишь отделился компактный пузырёк ЭПС с бактерией внутри - пузырёк целиком и есть митохондрия. В общем, рис.3 довольно неаккуратный ИМХО. В общем woldemaar всё верно написал по крайней мере первую половину поста, прошу ещё раз зачесть его пост. (напомню, что я не спец, и даже не думал читать Баумов, не мой уровень - если где накосячил, не бейте)

-

У митохондрий две мембраны. На рисунке Баумов (который рис. 3) красным закрашен матрикс, т.е. пространство внутри внутренней мембраны - она еще становится складчатой, это тоже показано. Белое - межмембранное пространство. В подробности Баумы не вдавались, очевидно, потому, что считают вопрос решенным: современный консенсус в том, что две мембраны митохондрии унаследованы от двух мембран грамотрицательной бактерии, от которой они произошли. Межмембранное пространство - это не "кусочек океана", а межмембранное пространство грамотрицательной бактерии, в котором когда-то была клеточная стенка; последняя в митохондриях исчезла, но сохранилась в хлоропластах глаукофитовых водорослей (двумембранность хлоропластов имеет точно такую же природу). Никакой мембраны ЭПС вокруг митохондрий нет. Я об этом кратко написал в предыдущем обзоре, про родельфиса.

Кстати, обратите внимание: на баумовской схеме на картинке 5 изображены две митохондрии, которые находятся внутри ЭПС, и одна, которая уже вышла оттуда. Все вполне четко.

UPD. Мои встречные вопросы к woldemaar вызваны не содержанием его замечаний, каковое вполне разумно, а тональностью, которая мне показалась слишком безапелляционной. В нормальной ситуации всегда следует исходить из того, что мнение специалиста по умолчанию весит больше, чем Ваше - или чем мое, я тоже не специалист по происхождению эукариот. Я не изучал профессионально молекулярную биологию, не прорабатывал тысячи статей, имеющих отношение к этой теме, и не тратил десятилетия жизни, пытаясь учесть все данные и собрать их хоть в какую-то работоспособную конструкцию - а Баумы занимались своей гипотезой почти 20 лет, стараясь учесть и прокачать все факты, контрпримеры, вопросы, возможные возражения, прежде чем решились ее развернуто опубликовать. Все это не значит, что они правы. Но они специалисты, а мы с Вами нет. Возражать им можно, а иногда и нужно, но делать это стоит почтительно. см. https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430463/430464 -

Благодарю. Я понял, что меня, и вероятно вольдемаара, сбило с толку недостаточно внимательное прочтение статьи о вторичных хлоропластах. Что верно для вторичных хлоропластов, не верно для первичных. У исходной бактерии мембран уже 2 сразу изначально.

https://elementy.ru/novosti_nauki/433511/Otkryt_khishchnyy_rodstvennik_krasnykh_vodorosley

-

-

-

Но все же не ясно, почему делаются столь глобальные выводы по одной лишь разновидности архей, ведь вовсе не обязательно этот тип архей был в предках эукариот (ов)?

-

Вам спасибо.

Это чистая правда. С открытием других асгардархей сценарий может измениться. Именно поэтому я и сделал вот эту оговорку:Этот паззл до сих пор окончательно не собран — забегая вперед, надо сказать, что и открытие прометеоархеума не позволяет его до конца собрать, хотя какие-то вещи оно, конечно, проясняет.

С другой стороны, я думаю, что японцы методологически правы: исходить нужно всегда из того, что информации достаточно, а при появлении новой информации - просто корректировать представления.

«Происхождение эукариотических клеток выглядит гораздо менее вероятным, чем возникновение многоклеточности, полета, зрения и разума. Оно выглядит как истинная случайность, непредсказуемая, как удар астероида»Очень странное мнение. Если триллионы архей миллиарды лет жили в состоянии синтрофии и непрерывно отращивали отростки, то вероятность, что одна архея "обрастет" вокруг одной альфа-протеобактерии стремится к единице, даже если вероятность события для одной конкретной археи ничтожно мала (скажем, одна трилионная доля процента).

-

Насколько я понимаю, синтрофия - более чем обычное дело не только для асгардархей, но и вообще для каких угодно архей и бактерий, в том числе и современных. Но при этом ничего хотя бы аналогичного эукариотизации нигде не наблюдается. Видимо, эукариотизация - это не просто симбиоз, и даже вселения одной бактерии в другую для нее недостаточно, нужно совпадение не двух, а нескольких маловероятных событий.

-

Но при этом ничего хотя бы аналогичного эукариотизации нигде не наблюдается.

А пытались наблюдать? Насколько я понял из статьи, асгардархей только что открыли в живом виде, и то только один вид, да и то не в естественных условиях, а в культуре. Да и вообще архей как таковые довольно слабо изученная группа.

Если вы имеете в виду, что сейчас не существует организмов, произошедших путем независимой эукариотизации, то это вполне объяснимо: если эукариотизация и происходила второй раз, то получившимся недо-эукариотам было бы крайне сложно конкурировать с нормальными эукариотами, прошедшими долгую эволюцию.-

1. Ну микробиология как наука существует уже не первый век. Если бы эукариотизация была вещью для прокариот закономерной, можно было бы ожидать, что в других группах обнаружатся хотя бы какие-то ее аналоги, подходы к ней или первые шаги. Но ничего похожего нет.

2. Я ожидал этого довода и как раз собирался сказать, что для меня (как и для многих биологов) он совершенно неубедителен. Биосфера огромна, раззнообразна, сообщества в ней развиваются циклически, имеют сложную структуру с ценофильным ядром и ценофобной периферией, и если развитие какой-то жизненной формы в данной крупной группе облегчено ее внутренними свойствами и дает хоть какие-то преимущества для выживания - то эта жизненная форма возникнет повторно, и не один раз, и нишу себе уж как-нибудь найдет. В эволюции самих эукариот таких примеров полным-полно. Подобно тому, как существует множество неродственных линий многоклеточных водорослей, слизевиков, грибоподобных организмов, могло бы существовать и множество линий прокариот с формирующейся сложной клеткой - аналогов эукариот. Тем более - на основе синтрофии, которая действительно является для прокариот (любых) обычным способом жизни. Но этого нет.-

Изменились условия, прокариотных сообществ, в которых появился первый эукариот, стало резко меньше (археи сейчас живут в разных экстремальных местах, возможно именно потому, что не выдерживают конкуренции с эукариотами), кстати об этом косвенно упоминается и в статье — современные асгардоархеи живут в сообществе с другими археями, метаногенными, а не альфа-протеобактериями, от которых произошли митохондрии.

-

-

Кроме изменения условий (кислородной революции и т.д.), о которых пишет Arsenic, есть еще одна сторона вопроса.

Эукариоты отличаются от прокариот не одним, а несколькими признаками. Воспроизведение заново ВСЕЙ их совокупности нереально. Воспроизведение большинства - было бы возможно, но только в отсутствие конкурентов (настоящих эукариот).

А вот отдельные признаки эукариот воспроизводились и воспроизводятся. Есть прокариоты с эндосимбионтами; с "ядром"; с несколькими "хромосомами"; с крупным размером; с внутриклеточными пузырьками; и т.д. Вот с половым процессом типа "мейоза" - не знаю; но ведь он должен быть внешне малозаметен, особенно у прокариот. Может, еще найдут?

Тут аналогия с выходом крупных животных на сушу: частично это получилось у многих, до конца - только у одних. Многократный выход мелких животных на сушу контрпримером здесь не является: они в другом размерном классе, не конкуренты. -

Кстати:

Ну микробиология как наука существует уже не первый век. Если бы эукариотизация была вещью для прокариот закономерной, можно было бы ожидать, что в других группах обнаружатся хотя бы какие-то ее аналоги, подходы к ней или первые шаги. Но ничего похожего нет.

В комментариях писали (я раньше этого не знал) что чуть ли не 99% микроорганизмов не культивируются. Это значит, что мы про микромир практически ничего не знаем, несмотря на века развития микробиологии. Вполне возможно, что аналоги эукариотов есть, но они относятся к этим 99% и нам неизвестны.-

Вообще- то и такие научились изучать через геном, а вот понятие некультивируемости относительно. В природе они размножаются, человеку остаётся лишь повторить это искусственно, например, создав ту же среду с теми же условиями, а вот выделить один вид в отдельную культуру порой и правда невозможно, когда в природе он живёт вместе с другими в симбиозе и т.д.

-

-

-

1) плоидность,

2) наличие или отсутствие ДНК в мембранных пузырьках,

3) возможное участие цитоплазматических выростов в межклеточном обмене генами (некоторые археи обмениваются генетическим материалом ДНК через цитоплазматические мостики)

4) гистоны и организацию хроматина?

-

Какая плоидность в прокариотах? А у эукариот эти изменения произошли намного позже, чем появление простейших.

-

разная: https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&

;q=polyploidy+in+bacteria+and+archaea&btnG= -

"Любопытной особенностью творчества популяризаторов типа Дольника и Маркова, которые проводят широкие аналогии между поведением животных и человека, оказывается то, что они никогда не заглядывают в специальную литературу о естественном поведении людей. <…> В итоге всего сказанного, я при всем желании не могу присоединиться к восторженным отзывам о книге А. В. Маркова, которые он вывешивает на своем сайте[11]."

Хе, теперь ясно кто Вы. Отрадно, что доктора наук знакомы с таким ресурсом как гуглсколар. Жаль, что время идёт, а стиль познания научных открытий у доктора все на том же уровне н-п литературы.-

Ничего страшного, убогость отдельных докторов полностью компенсируется высочайшим научным уровнем анонимных сетевых критиков, некоторые из которых владеют не только гуглсколар, но даже википедией. Если ВАм действительно вдруг интересно, почему я спросил у С. Ястребова про плоидность, то можете посмотреть эту статью: https://link.springer.com/article/10.1186/s13062-016-0131-8 с рецензиями трех ведущих специалистов, которые почему-то не нашли никакой крамолы в том, чтобы интересоваться плоидностью прокариот.

-

Жадины стерли сообщение, повторим. Нам, настоящим ученым, это проще, чем жонглировать чужими результатами и на кнопочки нажимать типа товарисча Марковина., владеющего аш википедией )

Пусть дядя расскажет нам о механизмах эволюции прокариот и о географическом распространении асгардов, а мы поставим оценку его гуглсколярским знаниям.

-

-

-

абсолютно все эукариотные мембраны ... однозначно относятся к бактериальному, а не архейному типу

примерно 75% генов эукариот имеют не архейное, а бактериальное происхождениеПростите за вопрос несведущего: почему же мы уверены в происхождении эукариот от архей?

-

-

Как, изучение жизни на Земле - огромная отдельная тема. Но вот научные круги любят поддерживать проекты, связанные с астробиологией, на фоне космических миссий. И если Вы познакомитесь с темами астробиологии по отношению к Луне или Марсу, то найдете много предположений, связанных с параллелями земных экстремальных экосистем и условий на других планетах. Яркий пример - то как часто при обсуждении наличия метана на Марсе упоминаются метаногенные археи. Хотя присутствие его на Земле далеко не всегда имеет микробное происхождение, что доказывается изучением изотопного состава его углерода. И вот как эти теории, упоминающиеся в большом числе экспериментальных и идентификационных работ по метаноненам соответствуют представлению об эволюции прокариот? Как могут сушествовать метаногены на Марсе аналогично тем, что на Земле, если в нашей биосфере присутствуют обе ветви эволюции от luca? Общий предок должен был прилететь на Землю, где появились такие же метаногены, что и на Марсе, или на Землю должны были попасть обе ветви жизни одновременно? Согласитесь, оба пути довольно сложно предположить, учитывая разные свойства по устойчивости к космическому излучению у разных архей и бактерий, разный тип условий на разных планетах, а исходя из биохимической природы двигателя эволюции, эта разность сильно влияет на ее ход. В общем, у меня просто один вопрос. Можно ли исходя из знаний о дереве прокариот, опровергнуть если не саму теорию панспермии, то невозможность существования на других планетах подобных земным форм жизни? Тем более, что никаких кроме совсем косвенных доказательств тому давно нет.

-

Думаю, что никак невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Некоторые микроорганизмы вполне могли бы жить на Марсе, на Титане, на Европе и в других подобных местах. Но из этого ничего не следует. Есть там что-то подобное или нет - никакие знания о земном древе прокариот определить не помогут. На Марс, Титан и Европу надо просто лететь.

-

Не согласна с Вами. В физике подходы на основе экспериментах на Земле применяются при изучении (гео)логии, (гео)химии, (гео)графии вселенной, хотя конечно никто еще кроме кораблей не покидал пределы Солнечной Системы, да и на Марсе никто кроме приборов еще не бывал, а уж Черные дыры - объект стол далекий и опасный, что туда вряд ли скоро удастся долететь, но тем не менее. Целые книги об этом. Таким же путем, зная принцип эволюции на Земле, можно рассуждать и искать в области теоретической эволюции теоретической жизни на других телах в космосе. Лично я не верю в жизнь вне Земли, однако в научном обществе принято несмотря на отсутствие доказательств, снисходительно относиться к астробиологическим предположениям.

А есть много способов доказать неправомерность таких теорий, например, зная типичное местообитание какой-то группы на Земле, не свойственное Марсу, можно утверждать, что маловероятно существование этой группы там. А если она является предком скажем модельного для Марса микроорганизма, то это противоречит логике.

Это то же, как если бы на Луне нашли отпечатки, похожие на следы кислород-дышащих земных животных, заявить, что возможно эти животные попали на Землю с Луны, закрывая глаза на эволюционный набор предков эукариот, в том числе Локи, которые живут в анаэробных морских осадках, которых в помине на Луне не было. Согласитесь, оправдание, что кто знает что было на Луне миллиарды лет назад, не работает. Ее литология, гравитация и другие планетарные особенности достаточно изучены чтобы такое загадывать.-

По-моему, проверить экспериментально можно только, _возможно ли_ существование на других планетах некоторых форм жизни, подобных земным. Но это и проверять не надо: да, возможно. А вот есть ли они там реально, на это никакие исследования земной жизни не ответят. Гораздо проще слетать на Марс и проверить напрямую.

В любом случае мне кажется, что эта дискуссия не имеет отношения к вопросу о происхождении эукариот, которому посвящена обсуждаемая статья.-

Как знать, вышла на нее как раз в поисках ответов на свои вопросы, и много нового и полезного для себя узнала. Поэтому, еще раз спасибо!