Строение жаберного аппарата юньнанозоона делает его кандидатом в первые позвоночные

Знаменитое нижнекембрийское местонахождение Чэнцзян в китайской провинции Юньнань не перестает удивлять. На этот раз палеонтологам удалось найти новые экземпляры и без того знакового ископаемого животного — юньнанезоона (Yunnanozoon) — и с помощью новых технологий доказать, что это существо действительно обладало развитым жаберным скелетом. Скелет был построен из клеточного хряща и внеклеточного микрофибриллярного матрикса, как у настоящих позвоночных животных. Эти особенности строения позволяют считать «зверька из Юньнани» (так переводится его название) первым предком позвоночных, или, говоря языком науки, представителем стволовой группы позвоночных животных.

Юньнанозоон (Yunnanozoon) — один из первых ископаемых организмов, принесших всемирную известность нижнекембрийскому морскому лагерштетту (местонахождению исключительной сохранности) Чэнцзян, расположенному на северо-востоке китайской провинции Юньнань. Возраст лагерштетта — 518 млн лет. Будучи самым богатым и по числу находок, и по общему разнообразию видов, Чэнцзян одновременно является и самым древним среди всех подобных кембрийских местонахождений (см. также В раннекембрийских отложениях найден коралловый полип с пойманной брахиоподой, «Элементы», 09.04.2022).

В 1991 году один из первооткрывателей Чэнцзянского местонахождения Хоу Сянь-Гуань (Hou Xian-guang) и два известных шведских палеонтолога Ян Бергстрём (Jan Bergström) и Ларс Рамскёльд (Lars Ramsköld) под именем Yunnanozoon lividus (буквально — «сизый зверек из Юньнани», название обыгрывает его цвет на поверхности породы) по трем образцам описали новое ископаемое животное в скромном журнале Zoologica Scripta (см. X. Hou et al., 1991. Composition and preservation of the Chengjiang fauna — a Lower Cambrian soft-bodied biota). (Сейчас Рамскёльда лучше знают нумизматы и археологи, поскольку он давно переключился на изучение древних монет.) Поскольку окаменелый юньнанозоон выглядел как сегментированный червячок, покрытый плотной кутикулой, авторы предположили, что его место — где-нибудь среди приапулид или нематод.

Лишь несколько лет спустя благодаря находке еще двух десятков экземпляров палеонтологам удалось выявить у юньнанозоона структуры, очень напоминающие жаберные дуги, а также утолщение в передней части тела, сравнимое с хордой. Сегменты на этот раз были отождествлены с мускульными блоками. Итоговый набор морфологических признаков вполне годился для опознания в юньнанозооне бесчерепного хордового, подобного ланцетнику, и публикация попала в Nature (J.-Y. Chen et al., 1995. A possible Early Cambrian chordate).

С ее выводами согласились далеко не все: почти сразу в том же журнале вышла статья другого коллектива авторов, где юньнанозоон «превратился» в полухордовое животное (D. Shu et al., 1996. Reinterpretation of Yunnanozoon as the earliest known hemichordate). Ведь у него вроде бы намечалось трехчастное строение тела с хоботком, воротничком и собственно туловищем, да и жаберный скелет был вполне себе к месту — в передней части туловища. (Кроме того, личинки полухордовых напоминают личинок некоторых иглокожих, кому они приходятся ближайшими родственниками среди всех животных, а вместо хорды у них есть только жесткое выпячивание кишки — стомохорд. Впрочем, эти различия палеонтологам недоступны.) Оставалось придумать новое место для сегментов и, поскольку сегментированной была только спинная часть тела, они «сложились» в плавник...

Одновременно из того же местонахождения Чэнцзян, которое разрослось до нескольких «фоссил-добывающих» карьеров и по совместительству крестьянских хозяйств, были извлечены еще несколько сотен, а потом и тысяч ископаемых, очень похожих на героя этой новости, но получивших другие имена: Haikouella lanceolate и H. jianshanensis (J.-Y. Chen et al., 1999. An early Cambrian craniate-like chordate; D. Shu et al., 2003. A new species of Yunnanozoan with implications for deuterostome evolution). И в том, и в другом названии увековечен уезд Хайкоу, где расположены основные карьеры. Первая из этих окаменелостей казалась почти что черепным хордовым — с сердцем, спинной и брюшной аортами, нервным стволом и глазами, вторая, имевшая наружные жабры, — в лучшем случае примитивным вторичноротым животным.

На самом деле, как это нередко случается в палеонтологии, все эти «отпечатки», то есть тельца с минерализованными органами и тканями, представляли собой немного по-разному сохранившиеся остатки все того же юньнанозоона...

Подводя итоги истории изучения этого ископаемого и исследовав еще несколько каменных блоков с сотнями его отпечатков, в 2015 китайские палеонтологи пришли к выводу, что все полученные ранее выводы пока что преждевременны: у юньнанозоона были плотные структуры, сравнимые с жаберными дугами (первая пара этих дуг и была подозрительными «аортами»), и округлые жаберные щели, открывающиеся между ними, — все, как у вторичноротых (P.-Y. Cong et al., 2015. New data on the palaeobiology of the enigmatic yunnanozoans from the Chengjiang Biota, Lower Cambrian, China). Дуги находились внутри организма, а прежнее впечатление о наружных жабрах сложилось при изучении остатков, частично распавшихся прежде чем произошло замещение мягких тканей минералами. Сегментированной оказалась большая верхняя часть тела, к тому же весьма объемная. Но винтообразный кишечник и странные шаровидные парные объекты в брюшной полости (вероятно, гонады) по-прежнему не позволяли сопоставлять юньнанозоона с кем бы то ни было вообще.

Учитывая все «разночтения», связанные с юньнанозооном, более достойным кандидатом в предки всех хордовых стала представляться пикайя (Pikaia gracilens) из не менее знаменитого среднекембрийского лагерштетта (сланца Бёрджесс возрастом около 505 млн лет), открытая еще в начале прошлого века (см.: Пикайя — самое примитивное хордовое?, «Элементы», 16.03.2012). Правда, и у нее обнаружились странные парные щупики на голове и наружные жабры...

В недавней статье, опубликованной в журнале Science, еще одна группа китайских ученых представила не просто новые соображения о строении и систематической принадлежности юньнанозоона, но и результаты подробного изучения его остатков (было исследовано еще 127 экземпляров) с помощью рентгеновского микротомографа и другого современного инструментария.

Рис. 2. Строение глотки юньнанозоона. A, B — прорисовка тела и глоточной части; C–E — жаберные дуги; (F–H) — вид сбоку и с брюшной стороны, показывающий изогнутые в спинно-брюшном направлении С-образные продольные стрежни. Сокращения: ba1–7 — жаберные дуги, cc — ячеистые камеры, cs — С-образный элемент, f — филамент, fs — перегородка первого порядка, lss — лопастевидный элемент, mo — ротовое отверстие, us — U-образный элемент. Длина масштабных отрезков: B, C, F–H — 1 мм, D — 200 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в журнале Science

Вот что получилось. Все семь жаберных дуг находились в глотке животного и были построены из нескольких плотных стерженьков, несущих парные уплощенные филаменты (рис. 2). Каждый стерженек состоял из примерно 35 дисков с перегородками первого порядка между ними, а каждый диск был разгорожен перегородками второго порядка на четыре ячеистые камеры. Верхние и нижние концы дуг упирались в продольные стержни (именно эти стержни были ранее описаны как нервные тяжи).

Рис. 3. Рентгеновская микротомография жаберных дуг юньнанозоона. A–C — отпечаток и противоотпечаток глоточной части с жаберными дугами и их трехмерная реконструкция; D, E — томограмма 3-й жаберные дуги, показывающая ячеистые камеры. Сокращения: ba1–7 — жаберные дуги, cc — ячеистые камеры, f — филамент, fs — перегородка первого порядка. Длина масштабных отрезков: A–C — 1 мм, D, E — 100 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в журнале Science

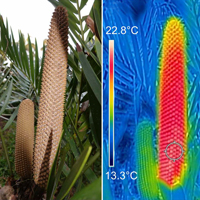

Электронная микроскопия и элементный анализ выявили, что в жаберных дугах и продольных стержнях сохранилось органическое вещество, которое состояло из тончайших (около 12 мкм в диаметре) расположенных параллельно друг другу микрофибрилл (рис. 3 и 4). Микрофибриллы и поперечные перемычки между ними образовывали частую решетку.

Рис. 4. Ультраструктура жаберных дуг юньнанозоона. A — глоточная часть с жаберными дугами; B — пятая жаберная дуга; C — перегородка, вид в сканирующем электронном микроскопе; D — микрофибриллы, образующие стерженьки жаберной дуги; E — жаберные дуги; F — перетяжки между микрофибриллами, G, H — микрофибриллы в продольной и поперечной проекции, I — данные дисперсионной рентгеновской спектроскопии по элементному составу участка с микрофибриллами (пик углерода указывает на присутствие органического вещества, пики кремния и алюминия — на замещающие глинистые минералы). Сокращения: cs — C-образный элемент, us — U-образный элемент. Длина масштабных отрезков: A, E — 1 мм, B — 200 мкм, C — 50 мкм, D, F, G — 200 мкм, H — 50 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в журнале Science

Примечательно, что у ряда современных позвоночных при развитии хрящевой ткани продолговатые клетки хондроциты располагаются вдоль оси жаберной дуги, образуя дисковидные структуры. Именно так устроены и жаберные дуги юньнанозоона с ячеистыми камерами, ячеи в которых появились после разрушения хондроцитов. Причем размер и расположение микрофибрилл соответствуют волокнам фибриллина — внеклеточного матрикса, образующего хрящ первых жаберных дуг у личинок миног и глоточный скелет у ланцетника. В свою очередь, хрящевые спинной и брюшной стержни этого организма сравнимы с элементами жаберного скелета у ископаемых миксин и некоторых других бесчелюстных. Все это означает, что юньнанозоон был представителем предковой группы позвоночных животных (рис. 5).

Рис. 5. Филогенетическое положение юньнанозоона среди хордовых и строение глоточного скелета у представителей разных групп (схематично показанных сбоку и с брюшной стороны). Сокращения: ba — жаберные дуги, cb — цератобранхиали, cs — C-образный элемент у юньнанозоона, dhr/vhr — спинные и брюшные стержни у юньнанозоона, dtl/vtl — спинные и брюшные «линии» у юньнанозоона, eb — эпибранхиальные элементы жаберной решетки, hb — гипобранхиальные элементы жаберной решетки у миноги, hy — подъязычный скелет, lss — лопастевидный элемент у юньнанкзоона, ma — мандибулярный скелет, mo — ротовое отверстие, nt — хорда, sc — продольная комиссура жаберной решетки у миноги, sr/sb — жаберные скелетные элементы ланцетника, ul — кольцевой и трабекулярные хрящи у миноги, us — U-образный элемент у юньнанозоона. Длина масштабных отрезков: 50 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в журнале Science

В заголовке комментария, опубликованного в том же выпуске Science, что и обсуждаемая статья, эмбриолог и палеонтолог из Чикагского университета Тецуто Мияшита (Tetsuto Miyashita) замечательно обыграл новые архетипические черты древнего юньнанозоона, назвав его «арко-типичным» позвоночным. Более того, наличие столь сложного хрящевого скелета у юньнанозоона предполагает, что у этого животного уже был четвертый зародышевый листок — нервный гребень, характерный для позвоночных. (Именно нервный гребень продуцирует скелетогенную ткань, где развиваются одонтобласты, которые отчасти формируют мозговую часть черепа, включая хрящ.) Стоит также отметить, что строение юньнанозоона позволяет приверженцам обеих основных гипотез о происхождении челюстей сохранять статус-кво: челюсти его потомков можно либо выводить от первой жаберной дуги этого животного, либо предполагать, что у него была еще и редуцированная предчелюстная дуга, на что указывает небольшой С-образный элемент. Однако разнообразие в строении глоточного скелета у первых кембрийских хордовых указывает на то, что жаберный скелет (и его дериваты, возможно, включая челюсти) мог развиваться весьма независимо в разных группах позвоночных.

Источники:

1) Qingyi Tian, Fancheng Zhao, Han Zeng, Maoyan Zhu and Baoyu Jiang. Ultrastructure reveals ancestral vertebrate pharyngeal skeleton in yunnanozoans // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abm2708.

2) Testudo Miyashita. “Arch”-etyping vertebrates // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.adc9198.

Андрей Журавлев

-

Всегда интересно что они ели и откуда бралась эта пища, и есть ли условия сейчас ее появления в таких же количествах или это были уникальные условия того периода?

-

Планктон (зоо- и фито-), детрит. Все это в кембрии уже было в изобилии. Ланцетники (верхняя "рыбёха" на рис. 5) и сейчас не бедствуют.

-

В современном океане сальпы сходной величины, тоже плавающие фильтраторы и родственники юньнанозоона, хотя из другой линии хордовых, образуют скопления до 1000 особей на кубометр воды.

А подходящей пищи, особенно среди мелких членистоногих, в Чэнцзянском бассейне было предостаточно. Скажем, мелкие двустворчатые "рачки" куньмингеллы составляли от 25 до 50% особей среди отдельных скоплений фауны.

-

-

Каждый видит то, что ему ближе...

-

Этим и интересна палеонтология. Окаменелости, ископаемая живность - пазлы с кучей утраченных частей, загадки, которые интересно разгадывать. По кембрийской мягкотелой живности материала и спецов довольно-таки много хороших, откровенные чудачества случаются не часто.

В науке в целом нет незыблемых истин, есть лишь попытки приблизиться к правильному пониманию наблюдаемых явлений. -

Как планетологи ныне обсуждают особенности "артефактов" на основе разных геохимических и других анализов, проведённых с помощью аппаратуры на месте, так и палеонтологи ныне используют не менее сложную аппаратуру для выяснения, что осталось внутри окаменелости. Увы, тем, кто изучал те же окаменелости 10-15 лет назад, а тем более четверть века назад всё это просто было недоступно. Да и просто не было.

Так обнаружена у юньнанозоона хорда надёжно? И вопрос с миомерами тоже закрыт?

И что там теперь с систематическим положением пикайи, которая жила заметно позднее юньнанозоона? И в частности с её "спинным органом" в свете новой классификации юньнанозоона? Ведь сейчас получается, что юньнанозоон обходит по продвинутости пикайю (как минимум не уступает), хотя до сих пор всех хордовых выводили из неё, а юньнанозоон рассматривался как заведомо более примитивный, вплоть до базальных вторичноротых.

-

Нет, остатки хорды не просматриваются. То, что раньше принимали за хорду, является частью жаберного скелета, как выяснили авторы цитируемой работы. (Это отнюдь не значит, что хорды не было.) Авторы потому и сосредоточились на структуре жаберного скелета, что наличие определённых скелетных тканей лучше всего объясняет и строение самого животного и его систематическую принадлежность.

Миомеры подробно разбираются в статье Cong et al. (2015). Вкратце: сегментированной оказалось бóльшая верхняя часть тела, к тому же весьма объемная. Сегменты – внутренние, это не сегментированная кутикула.

Что касается пикайи (а также метасприггины) – это среднекембрийские формы, которые существовали на 10 с лишним млн лет позднее, чем юньнанозоон и ещё более похожий на позвоночное хайкоуихтис. Если у метасприггины есть хотя бы жаберный аппарат и большие глаза, то пикайя – более напоминает кольчатого червя с головными щупальцами и наружными жабрами, как у моллюска (очень похожа на раннего многощетинкового червя канадию из того же сланца Бёрджесс, только без щетинок).

Эволюция хордовых

-

16.09.2024Открыто новое кембрийское позвоночноеСергей Ястребов • Новости науки

16.09.2024Открыто новое кембрийское позвоночноеСергей Ястребов • Новости науки

-

14.07.2024У бесчелюстных обнаружены зачатки симпатической нервной системыЕлизавета Минина • Новости науки

14.07.2024У бесчелюстных обнаружены зачатки симпатической нервной системыЕлизавета Минина • Новости науки

-

11.09.2023Парные плавники могли произойти от преанальной плавниковой складкиСергей Ястребов • Новости науки

11.09.2023Парные плавники могли произойти от преанальной плавниковой складкиСергей Ястребов • Новости науки

-

27.07.2022Строение жаберного аппарата юньнанозоона делает его кандидатом в первые позвоночныеАндрей Журавлёв • Новости науки

27.07.2022Строение жаберного аппарата юньнанозоона делает его кандидатом в первые позвоночныеАндрей Журавлёв • Новости науки

-

22.03.2021Мальки древних миног не были похожи на ланцетникаАлександр Марков • Новости науки

22.03.2021Мальки древних миног не были похожи на ланцетникаАлександр Марков • Новости науки

-

26.11.2018Функциональный анализ генома ланцетника проливает новый свет на эволюцию позвоночныхАлександр Марков • Новости науки

26.11.2018Функциональный анализ генома ланцетника проливает новый свет на эволюцию позвоночныхАлександр Марков • Новости науки

-

25.08.2018Как возникли жаберные щели?Владимир Малахов, Ольга Ежова • Библиотека • «Природа» №10, 2016

25.08.2018Как возникли жаберные щели?Владимир Малахов, Ольга Ежова • Библиотека • «Природа» №10, 2016

-

18.12.2017Новые данные указывают на независимое формирование центральной нервной системы в разных группах животныхАлександр Марков • Новости науки

18.12.2017Новые данные указывают на независимое формирование центральной нервной системы в разных группах животныхАлександр Марков • Новости науки

-

26.12.2016Эмбриональное развитие брахиопод проливает свет на природу первично- и вторичноротостиАлександр Марков • Новости науки

26.12.2016Эмбриональное развитие брахиопод проливает свет на природу первично- и вторичноротостиАлександр Марков • Новости науки

-

02.06.2016Обнаружено фундаментальное сходство между развитием актинии и развитием позвоночныхЮлия Краус, Александр Марков • Новости науки

02.06.2016Обнаружено фундаментальное сходство между развитием актинии и развитием позвоночныхЮлия Краус, Александр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Юньнанозоон (Yunnanozoon) из раннекембрийской биоты Чэнцзян Южного Китая (518 млн лет назад) имел жаберную решетку в передней части тела и мускульные блоки в задней. Художественная реконструкция Яна Динхуа для обсуждаемой статьи в журнале Science