Эволюция хордовых

-

16.09.2024Открыто новое кембрийское позвоночное

Описано ископаемое животное из кембрийского периода, которое при ближайшем рассмотрении оказалось небольшим (3 сантиметра), но несомненным позвоночным. Находка позволила увидеть воочию один из промежуточных этапов процесса оформления головного конца тела позвоночных — цефализации.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

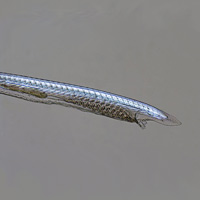

14.07.2024У бесчелюстных обнаружены зачатки симпатической нервной системы

Считалось, что симпатическая нервная система является эволюционным приобретением челюстноротых, возникнув уже после разделения с бесчелюстными. В новой работе, проведенной на морской миноге (Petromyzon marinus) ученые смогли доказать, что симпатоандреналовые клетки, функционирующие за счет дофамина, у бесчелюстных существуют и образуют тонкие продольные тяжи.

Елизавета Минина • Новости науки

-

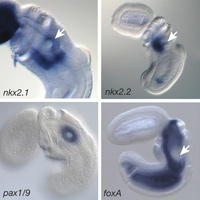

11.09.2023Парные плавники могли произойти от преанальной плавниковой складки

Исследования биологии развития рыб позволили выдвинуть новую версию происхождения парных — грудных и брюшных — плавников, от которых, в свою очередь, произошли конечности наземных позвоночных. Предполагается, что предшественником парных плавников была непарная преанальная плавниковая складка, которая часто присутствует у личинок современных рыб.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

27.07.2022Строение жаберного аппарата юньнанозоона делает его кандидатом в первые позвоночные

Китайские палеонтологи нашли и тщательно исследовали новые экземпляры юньнанозоона (Yunnanozoon). Они показали, что это существо действительно обладало развитым жаберным скелетом, что позволяет считать «зверька из Юньнани» первым предком позвоночных, или, говоря языком науки, представителем стволовой группы позвоночных животных.

Андрей Журавлёв • Новости науки

-

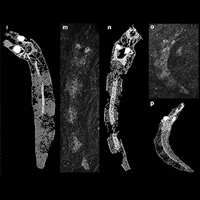

22.03.2021Мальки древних миног не были похожи на ланцетника

Пескоройки — личинки миног, напоминающие ланцетника, — традиционно считались очень архаичными существами, проливающими свет на то, каким мог быть общий предок позвоночных. Однако новые данные по развитию палеозойских миног поставили эти взгляды под сомнение: описаны мальки древних миног четырех видов, ни у одного из которых не было ланцетникоподобной личинки-фильтратора.

Александр Марков • Новости науки

-

26.11.2018Функциональный анализ генома ланцетника проливает новый свет на эволюцию позвоночных

Секвенирование генома европейского ланцетника, его всесторонний функциональный анализ и сравнение полученных результатов с данными по позвоночным позволило лучше понять, как повлияли на эволюционную судьбу позвоночных две полногеномные дупликации, произошедшие у их далеких ланцетникоподобных предков. У каждого предкового гена появилось по четыре копии, судьба которых сложилась по-разному.

Александр Марков • Новости науки

-

25.08.2018Как возникли жаберные щели?Владимир Малахов, Ольга Ежова • Библиотека • «Природа» №10, 2016

25.08.2018Как возникли жаберные щели?Владимир Малахов, Ольга Ежова • Библиотека • «Природа» №10, 2016

-

18.12.2017Новые данные указывают на независимое формирование центральной нервной системы в разных группах животных

Предполагалось, что центральная нервная система билатерий возникла единожды и имелась уже у их последнего общего предка. В пользу этой гипотезы свидетельствует сходство спинно-брюшной генетической «разметки» ЦНС у позвоночных, кольчатого червя Platynereis и, отчасти, дрозофилы. Новое исследование скандинавских биологов поставило под сомнение эту идею. Авторы изучили развитие ЦНС у девяти видов животных, относящихся к пяти типам, в том числе у другого представителя кольчатых червей. Во всех девяти случаях генетическая разметка ЦНС оказалась не такой, как у позвоночных и Platynereis.

Александр Марков • Новости науки

-

26.12.2016Эмбриональное развитие брахиопод проливает свет на природу первично- и вторичноротости

Изучение эмбрионального развития двух видов брахиопод с разными способами закладки рта позволило норвежским и американским зоологам частично расшифровать молекулярно-генетические основы первично- и вторичноротости. Оказалось, что судьба бластопора связана с работой эволюционно консервативных генов — регуляторов развития, участвующих в разметке эмбриональных тканей вдоль передне-задней оси.

Александр Марков • Новости науки

-

02.06.2016Обнаружено фундаментальное сходство между развитием актинии и развитием позвоночных

В онтогенезе позвоночных ключевую роль играет «организатор Шпемана—Мангольд» — группа клеток, расположенная у спинного края бластопора на стадии гаструлы. Он производит сигнальные белки, организующие поведение других эмбриональных клеток так, чтобы из них в итоге получился нормальный организм. Пересадка фрагмента организатора в произвольное место другого эмбриона приводит к формированию дополнительной оси тела. Эксперименты на эмбрионах актинии Nematostella показали, что у нее край бластопора тоже является осевым организатором, причем в основе его работы лежит активность того же сигнального каскада, что и у позвоночных.

Юлия Краус, Александр Марков • Новости науки

-

24.11.2015Геномы полухордовых проливают свет на эволюцию вторичноротых

Большой международный научный коллектив получил полные геномные последовательности двух представителей класса кишечнодышащих (тип полухордовые): Saccoglossus kowalevskii и Ptychodera flava, а также транскриптомы еще нескольких видов полухордовых, иглокожих и бескишечных плоских червей (Acoela). Новые данные позволили уточнить эволюционное дерево двусторонне-симметричных животных и получить более точное представление о наборе генов и образе жизни последнего общего предка вторичноротых.

Александр Марков • Новости науки

-

05.11.2015Гомологи хорды широко распространены у первичноротых

Открытая в прошлом году у кольчатых червей структура, напоминающая хорду, — аксохорд — оказалась широко распространенной у самых разных типов животных. Это значительно подкрепляет гипотезу, согласно которой у общего предка двусторонне-симметричных животных аксохорд уже был. Вполне возможно, что наша хорда произошла именно от этого органа.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

18.03.2015Общий предок вторичноротых мог быть похож на хордовое

Проблема происхождения уникальной трубчатой центральной нервной системы хордовых животных до сих пор не решена. Американский биолог Линда Холланд сделала обзор современного состояния этой темы, привлекая новые данные из области генетики развития. В итоге она склоняется к гипотезе происхождения нервной трубки хордовых от брюшного нервного тяжа древних двусторонне-симметричных животных и делает вывод, что общий предок вторичноротых, вероятно, был очень похож на хордовое.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

04.03.2015У ланцетника тоже есть хрящ

Ученые, получившие возможность пронаблюдать развитие ланцетника от личиночной стадии до взрослого животного, зарегистрировали у личинок формирование хрящевых клеток. Эти клетки составляют основу скелета ротовых щупалец. Прежде считалось, что в типе хордовых клеточный хрящ появился только у предков позвоночных и является их отличительным признаком. Теперь же стало ясно, что для образования хрящевого скелета были задействованы уже имевшиеся клеточные и генетические блоки.

Елена Наймарк • Новости науки

-

04.02.2015«Четвертый зародышевый листок» позвоночных зародился у низших хордовых

У позвоночных животных есть особый эмбриональный зачаток, называемый нервным гребнем. Из клеток нервного гребня образуется удивительно много разных структур, от некоторых нервных узлов до большей части черепа. Многие ученые считают нервный гребень четвертым зародышевым листком, наряду с эктодермой, энтодермой и мезодермой. В вышедшем недавно обзоре рассказывается о современном состоянии этой проблемы.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

18.09.2014У предков билатерий уже была примитивная протохорда

Международная команда ученых взялась за изучение интересной анатомической структуры у кольчатых червей, на которую раньше внимания не обращали. Речь идет о брюшной продольной мышце кольчецов. Ученые присвоили этой структуре название аксохорд по аналогии с нотохордом (то есть хордой), характерным для хордовых (позвоночных). По их предположению, подобная структура уже имелась у примитивных билатерий, а в ходе эволюции она видоизменилась, превратившись в аксо- или нотохорд.

Елена Наймарк • Новости науки

-

25.10.2013У одноклеточных организмов есть ген, способный управлять развитием хорды

Биологам развития давно известен ген Brachyury. Долгое время считалось, что больше ни у кого, кроме многоклеточных животных, этого гена нет. Но теперь выяснилось, что этот ген есть у многих одноклеточных организмов и грибов, причем функция этого гена очень стабильна: экспериментально показано, что продукт гена Brachyury, взятый от амебы Capsaspora, способен участвовать в развитии лягушки.Сергей Ястребов • Новости науки

Биологам развития давно известен ген Brachyury. Долгое время считалось, что больше ни у кого, кроме многоклеточных животных, этого гена нет. Но теперь выяснилось, что этот ген есть у многих одноклеточных организмов и грибов, причем функция этого гена очень стабильна: экспериментально показано, что продукт гена Brachyury, взятый от амебы Capsaspora, способен участвовать в развитии лягушки.Сергей Ястребов • Новости науки

-

17.06.2013Своим сердцем позвоночные обязаны полногеномной дупликации

В современной биологии распространена гипотеза, согласно которой в начале эволюции позвоночных животных у них произошло удвоение всего набора генов, в большинстве групп даже неоднократное. Дало ли это позвоночным какие-нибудь новые возможности? Исследования одной из важнейших групп генов, регулирующих индивидуальное развитие, — семейства Hox — показывают, что от числа этих генов зависит строение многих органов животного, и в особенности сердца.Сергей Ястребов • Новости науки

В современной биологии распространена гипотеза, согласно которой в начале эволюции позвоночных животных у них произошло удвоение всего набора генов, в большинстве групп даже неоднократное. Дало ли это позвоночным какие-нибудь новые возможности? Исследования одной из важнейших групп генов, регулирующих индивидуальное развитие, — семейства Hox — показывают, что от числа этих генов зависит строение многих органов животного, и в особенности сердца.Сергей Ястребов • Новости науки

-

16.03.2012Пикайя — самое примитивное хордовое?

На основании подробнейшего анализа всех существующих останков пикайи (Pikaia gracilens) — мягкотелого животного из среднекембрийских сланцев Бёрджесс (возраст около 505 млн лет) — палеонтологи Саймон Конвей Моррис и Жан-Бернард Карон сделали вывод о том, что это существо можно считать самым «базальным» (примитивным) из известных на сегодняшний день хордовых.

Александр Марков • Новости науки

-

23.06.2008Геном ланцетника помог раскрыть секрет эволюционного успеха позвоночных

Международная группа ученых сообщила о прочтении генома ланцетника. Его сравнение с геномами других животных подтвердило гипотезу, согласно которой на заре эволюции позвоночных произошли две полногеномные дупликации, что привело к учетверению всего генома. Резко возросшая избыточность генома открыла небывалые возможности для эволюционного «творчества».Александр Марков • Новости науки

Международная группа ученых сообщила о прочтении генома ланцетника. Его сравнение с геномами других животных подтвердило гипотезу, согласно которой на заре эволюции позвоночных произошли две полногеномные дупликации, что привело к учетверению всего генома. Резко возросшая избыточность генома открыла небывалые возможности для эволюционного «творчества».Александр Марков • Новости науки

Последние новости

Картинка дня