Миоценовый родич жирафа был чемпионом по боданию среди позвоночных

В миоценовых отложениях Северного Китая найдены кости необычного родственника современных жирафов. Новый вид, получивший название Discokeryx xiezhi, жил 16,9 млн лет назад и носил на голове дисковидный костяной набалдашник, который при жизни был покрыт шлемовидным роговым образованием. Череп вымершего жирафоида отличается исключительной прочностью, а шейные позвонки идеально приспособлены для выдерживания нагрузок, возникавших при сильных ударах теменем о твердые предметы. Морфология головы и шеи D. xiezhi свидетельствует об исключительно далеко зашедшей адаптации к турнирным боям, проходившим в форме яростного бодания. Никто из позвоночных (включая баранов, овцебыков и пахицефалозавров) не был так хорошо приспособлен к боданию, как дискокерикс. Находка согласуется с идеей о том, что турнирные бои самцов были главным фактором, направлявшим морфологическую эволюцию надсемейства Giraffoidea, и что длинная шея жирафа эволюционировала в первую очередь как турнирное оружие, а возможность питаться высоко растущей листвой была лишь приятным бонусом.

Вопрос о том, почему у жирафа такая длинная шея, издавна волнует эволюционистов. Помимо классической гипотезы, согласно которой шея жирафа — это адаптация к питанию высокорастущими листьями, недоступными другим растительноядным обитателями саванны, есть еще одна популярная идея, объясняющая жирафью шею половым отбором. Основной аргумент в ее пользу — турнирные бои, в которых самцы жирафов используют шею как оружие (рис. 1, внизу).

Новая статья палеонтологов из Китая, США, Австрии и Германии, опубликованная в журнале Science, подтверждает важную роль полового отбора в морфологической эволюции жирафов и их родни.

Ученые описали удивительного ископаемого жирафоида (то есть представителя надсемейства Giraffoidea) из ранне-среднемиоценовой формации Халамагай (Halamagai Formation) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Новый вид получил название Discokeryx xiezhi. Родовое название можно перевести как «дискорог», а видовое отсылает к сказочному восточноазиатскому единорогу сечжи (см. xiezhi).

От дискокериксов сохранились фрагменты черепов и челюстей, шейные позвонки и многочисленные зубы, а еще — ни на что не похожие толстые костяные диски, иногда изолированные, а иногда прикрепленные к теменной кости, где они и находились у живых дискокериксов (рис. 2, A, B, E, H; костяные диски обозначены буквами hg — headgear, что можно перевести как «головное вооружение»).

Рис. 2. Ископаемые остатки жирафоида Discokeryx xiezhi. A–C — черепная коробка типового экземпляра с массивным костяным диском (hg) на теменной кости, вид сверху, сзади и снизу. D — первый шейный позвонок (атлант), вид со стороны черепа. E — тот же череп, показанный в сочленении с первыми четырьмя шейными позвонками. H — головной диск молодой особи с многочисленными порами от кровеносных сосудов (vg, vp) и следами хронического остеомиелита (c os; возможно, это говорит о том, что молодые особи тоже любили пободаться). Желтым цветом выделены типичные для млекопитающих сочленения шейных позвонков друг с другом и с черепом, сиреневым — дополнительные сочленовные поверхности, укрепляющие шею и позволяющие оптимально распределять нагрузки при ударах головой. Прочие обозначения: bp — «базилярная платформа» (разросшийся участок основания черепа, сочленявшийся с атлантом), c n — затылочный гребень, eam — наружный слуховой проход, et — Евстахиева труба, f j — яремное отверстие, f m — большое затылочное отверстие, f n — затылочная ямка, f o — овальное отверстие, lv — lamina vaginalis, nf P — типичное для жирафов отверстие в теменной кости, через которое проходит вена, отводящая кровь от рогов или, в данном случае, костяного диска, vf Oc — сросшиеся затылочные мыщелки, Op — внешний затылочный выступ, v ea — дополнительные сочленения шейных позвонков, v vc — гипертрофированная нижняя дуга атланта, образующая прочное сочленение с основанием черепа (vf Oc и bp). Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Костяные диски были пронизаны густой сетью сосудов. Судя по структуре дисков, они формировались отдельно от черепа, в коже, а потом прирастали к теменной кости, подобно оссиконам (см. Ossicone) — рожкам жирафов.

Характер наружной поверхности дисков свидетельствует о том, что снаружи они были покрыты не мягкой кожей и шерстью, как у жирафов, а роговым (кератиновым) чехлом, как у полорогих. Сам роговой слой не сохранился, но авторы предполагают (на основе морфологии дисков и известных соотношений костяной и кератиновой частей рога у полорогих), что он имел шлемовидную форму и достигал 5 см в толщину в своей центральной части, а к периферии постепенно утоньшался (рис. 1, вверху).

Черепные кости дискокерикса, окружавшие мозг, необычайно толстые и прочные. Основание черепа сильно видоизменено по сравнению с другими млекопитающими (рис. 2, C). Эволюционный смысл этих изменений очевиден: они укрепляют сочленение головы с атлантом (первым шейным позвонком, рис. 2, D) и обеспечивают более равномерное распределение нагрузок, возникающих при сильных ударах теменем о твердые предметы. Авторы подчеркивают, что сочленение головы с позвоночником у дискокерикса не имеет равных по сложности и прочности среди млекопитающих. Сам атлант и следующие за ним шейные позвонки (рис. 2, E) тоже необычны: их центральные части утолщены, а сочленения позвонков друг с другом и с черепом радикально укреплены и расширены (на рис. 2 обычные для млекопитающих сочленения обозначены желтым цветом, а дополнительные — сиреневым).

Морфология черепа и шейных позвонков дискокерикса свидетельствует о крайне далеко зашедшей адаптации к нагрузкам, возникающим при бодании. Моделирование и сложные расчеты при помощи метода конечных элементов подтвердили, что дискокерикс был лучше приспособлен к яростным ударам головой, чем все известные позвоночные, включая таких специалистов по боданию, как бараны, овцебыки и пахицефалозавры. Расчеты также показали роль дополнительных сочленений: дискокерикс легко выдерживал удары, от которых без этих сочленений он наверняка свернул бы шею и размозжил шейные позвонки.

Положение дискокерикса на эволюционном дереве жвачных показано на рис. 3. Авторы отнесли находку к вымершему семейству Prolibytheriidae, которое вместе с другим ископаемым семейством Climacoceratidae и дожившим до наших дней Giraffidae объединяется в надсемейство Giraffoidea.

Рис. 3. Эволюционное дерево жвачных, основанное на молекулярных и морфологических данных. По горизонтальной оси — время в млн лет назад. Серые горизонтальные полосы — 95-процентные доверительные интервалы времени расхождения линий. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Вместе с костями дискокерикса обнаружены остатки других млекопитающих, в том числе жвачных, среди которых дискокерикс был в своем сообществе самым крупным (его вес достигал 120–150 кг, рис. 4).

Судя по изотопному составу зубной эмали, дискокерикс жил на открытых пространствах и питался травой (на это указывают высокие значения δ13C), а воду получал из разнообразных источников (большой разброс значений δ18O у разных особей). У некоторых особей встречается сочетание крайне высоких значений обоих изотопных показателей, чего не бывает у других ранне- и среднемиоценовых растительноядных млекопитающих Северного Китая. Из этого авторы делают вывод, что дискокерикс, вероятно, занимал какую-то специфическую нишу и мог использовать ресурсы, недоступные другим фитофагам.

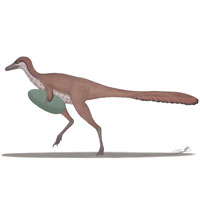

Рис. 4. Реконструкция ранне-среднемиоценового сообщества млекопитающих из формации Халамагай. На графике показаны оценки массы тела для жвачных, цифры на столбиках отражают число особей в выборке. Обозначения животных: a — Discokeryx xiezhi; b — Gobicyon zhegalloi, хищник из вымершего семейства Amphicyonidae; c — жирафоид из вымершего семейства Climacoceratidae; d — хоботное Platybelodon sp.; e — саблезубая кошка Oriensmilus sp.; f — трехпалая лошадка Anchitherium gobiense; g — носорог Diaceratherium sp.; h — жираф, определенный только до семейства (Giraffidae indet.); i — ?Triceromeryx sp. (представитель вымершего семейства жирафоподобных жвачных Palaeomerycidae, в котором тоже было немало любителей пободаться); j — Eotragus halamagaiensis, представитель семейства Bovidae — полорогих); k — Micromeryx sp. (надсемейство оленей, семейство кабарговых); l — Elomeryx sp., парнокопытное из вымершего семейства антракотериевых; m — Alopecocyon cf. goeriachensis, дальний родственник малой панды; n — Ligeromeryx sp. из надсемейства оленей; o — хоботное Gomphotherium sp.; p — обезьяна Pliopithecus bii; q — Kubanochoerus sp. из семейства свиней; r — бобр Steneofiber depereti. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

В заключительной части статьи авторы рассуждают об общих тенденциях эволюции жирафоидов (Giraffoidea). Они отмечают, что у этого надсемейства есть две интересные особенности. Во-первых, жирафоиды, возможно, чаще других жвачных занимали маргинальные ниши, используя ресурсы, недоступные конкурентам. Типичный пример — современный жираф, приспособившийся питаться высоко растущей листвой. Во-вторых, в этой группе чаще, чем у других жвачных, появлялись разнообразные варианты «головного вооружения» (headgear). Это указывает на важную роль турнирных боёв и полового отбора (очевидно, в связи с острой конкуренцией самцов за самок). Возможно, эти две особенности как-то связаны между собой. С одной стороны, жизнь в маргинальных нишах могла способствовать усилению мужской конкуренции (жаль, что авторы не детализируют эту не вполне очевидную мысль). С другой стороны, причудливые морфологические адаптации, созданные половым отбором, могли создавать предпосылки для освоения новых экологических ниш. Та же знаменитая жирафья шея, по мнению авторов, могла изначально сформироваться как адаптация для турнирных боёв, ну а то, что она позволила жирафам дотягиваться до высоких веток, было лишь дополнительным бонусом. К сожалению, авторы не уточняют, какие новые ресурсы могли стать доступны дискокериксам благодаря столь совершенной адаптации к боданию.

Источник: Shi-Qi Wang, Jie Ye, Jin Meng, Chunxiao Li, Loïc Costeur, Bastien Mennecart, Chi Zhang, Ji Zhang, Manuela Aiglstorfer, Yang Wang, Yan Wu, Wen-Yu Wu, Tao Deng. Sexual selection promotes giraffoid head-neck evolution and ecological adaptation // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abl831.

См. также:

1) Н. Л. Резник, 2010. Когда голова далеко от сердца.

2) Высокие, но медлительные: чем жирафы платят за свой рост?, «Элементы», 01.04.2013.

-

Куда интереснее внешнего вида внутреннее устройство черепной коробки и мозговых оболочек. Любопытно, как они позволяли мозгам этих дискокериксов выдерживать экстремальные знакопеременные нагрузки при ударах о внутренние поверхности черепа?

Кстати, это какой-тот сексизм: считать, что бодались именно самцы, а не самки. Где равноправие полов?!.. ))) -

Ну, если хорошо боднуть пару раз ствол груши в нужный сезон - глядишь, груши все и осыпятся. Или орехи с кедра. Вкусный и питательный ресурс.

Шутка конечно, но зрелище было бы презабавным )))-

-

Можно развить эту идею дальше )))

Самки бодаться не умели. Сезон размножения дискокериксов совпадал с сезоном созревания груш. В этом период самцы соревновались между собой в том, кто больше груш набодает. Чем больше груш - тем больше самок могло ими прокормиться, оставаясь с этим самцом. Соответственно тем больше потомства у того самца, который лучше бодается )))

-

-

Боданию тоже можно подобрать причину, помогающую выживать. Допустим, толстая костяная нашлепка позволяет мозгу лучше переносить холод/жару...

Находка согласуется с идеей о том, что турнирные бои самцов были главным фактором, направлявшим морфологическую эволюцию надсемейства Giraffoidea, и что длинная шея жирафа эволюционировала в первую очередь как турнирное оружиеВ данном случае, наоборот, удобнее наносить удары снизу вверх - апперкоты, - имея более короткую шею. )

От меня вам еще две "гипотезы", в копилку.

1. Может быть дискокериксы любили кокосы? Они сбивали их ударами шеи о ствол дерева, и, чтобы падающий кокосовый орех случайно не причинил травму, у них на голове сформировались такие, вот, своеобразные защитные каски. Всё по правилам техники безопасности )

2. Или, быть может, дискокериксы любили укрываться от хищников и ночевать в пещерах, и, чтобы не отбить себе голову об их каменистые своды, они обзавелись такими, вот, защитными касками. Всё, как у спелеологов. )

PS. Или, просто, дискокериксы были джентльменами и, как положено настоящему джентльмену, самцы носили котелки. На самом верхнем рисунке изображено "Приветствие джентльменов" )

Последние новости

Рис. 1. Миоценовые жирафоиды Discokeryx xiezhi и современные жирафы (Giraffa camelopardalis) демонстрируют разные стили турнирных боёв. У дискокерикса главным оружием служила крепкая голова с костно-роговым шлемом на темени, у жирафа — могучая длинная шея. Изображение из обсуждаемой статьи в Science