Поддерживать мышечную массу во время спячки сусликам помогают кишечные микробы

Ученые из Висконсинcкого университета, уже много лет изучающие феномен спячки у млекопитающих, выяснили, как животным удается во время спячки поддерживать необходимый уровень азотистого обмена. Ведь животные в этом состоянии не получают никакой пищи, тем более белковой, а мышечная масса к концу спячки у них не меняется и с началом весеннего сезона они возобновляют активность как ни в чем не бывало. Исследование, проведенное на тринадцатиполосых сусликах (Ictidomys tridecemlineatus), показало, что в поддержании требуемого уровня азотистых веществ участвует микрофлора кишечника. Кишечные бактерии утилизируют мочевину, возвращая азот в обменный круговорот в виде аммония, а также готовых аминокислот и белков. Организму спящего животного остается лишь воспользоваться удобным дополнительным источником азотистых продуктов. Такой способ получения белка характерен для жвачных, адаптированных к низкобелковой диете. Теперь выясняется, что и другие животные могут при необходимости использовать тот же путь получения белка, синтезированного микрофлорой.

Пять лет назад в Висконсинском университете в Мадисоне, в лаборатории, изучающей физиологию спячки млекопитающих, стартовал любопытный проект. Целью его было изучение микробиоты животных во время спячки: если животное полгода спит и ничего не ест, то как же в это время выживает без пищи кишечная микрофлора, и что с ней происходит на протяжении шести голодных месяцев? Включившись в эту проблему, ученые не только подробно описали саму микрофлору, но, как это часто бывает при тщательных и правильно проведенных наблюдениях, открыли нечто неожиданное. Микрофлора не только выживает сама, но и помогает выживать своему спящему хозяину. Свое открытие сотрудники лаборатории и их коллеги, проводившие многочисленные инструментальные анализы, изложили на страницах свежего номера журнала Science.

Ученые работали с тринадцатиполосым сусликом (Ictidomys tridecemlineatus) — животным из группы земляных белок (ground squirrels). Этот вид удобен для подобных исследований, так как хорошо приживается в неволе и уходит в спячку, руководствуясь внутренними регуляторами, а не внешними обстоятельствами. Окружающая температура, количество корма могут быть постоянными и комфортными для животных, но что бы ни случилось, суслики в положенное время в конце сентября дисциплинированно уходят в подготовленную «холодную» комнату и засыпают на полгода. Во время спячки у них снижается температура тела (примерно до 10°C), а все физиологические процессы замедляются примерно в сто раз. Кстати любопытно, что каждую неделю на короткое время температура тела у них поднимается до нормальной, но затем снова снижается. В этот короткий период суслики не просыпаются, а продолжают спокойно спать. Зачем нужен этот периодический разогрев, пока не понятно, однако подобная динамика спячки для тринадцатиполосых сусликов не уникальна, а характерна для многих животных в течение спячки. Так или иначе, эти суслики полгода ничего не едят и не пьют, но, просыпаясь, находятся в неплохой физической форме, а мышечная масса у них даже увеличивается по сравнению с летней. Это означает, что они не испытывают недостатка в белковых субстратах, поддерживая нормальный белковый обмен. Какой у них «зимний» источник азота во время голодания? Этому вопросу и было посвящено опубликованное исследование.

Авторы изучали состав и активность микрофлоры кишечника сусликов в летний период, в начале спячки и в конце зимы. Естественно, к концу зимы обилие микроорганизмов резко понижалось, но ученые заметили, что при этом менялось численное соотношение их основных групп. Так, наблюдалось заметное увеличение доли ацетобактерий и бактерий, разлагающих мочевину. Последние гидролизуют мочевину и из полученного аммония строят свои белки. Теоретически эти синтезированные бактериальные белки могут помочь хозяину пережить спячку, однако теорию следовало подтвердить, доказав, что продукты бактериального синтеза действительно участвуют в метаболизме хозяина.

Ученые представили несколько линий доказательств. Во-первых, они проверили концентрацию мочевины в крови у сусликов до и во время спячки. При этом у одной группы подопытных зверьков микрофлора была нормальная, а у другой группы значительную часть микрофлоры убрали антибиотиками. Сравнение показало, что в обеих группах в конце спячки количество мочевины в крови примерно такое же, как и в начале спячки (рис. 2, слева). Это означает, что потребление белков остается на постоянном уровне.

Рис. 2. Слева — концентрация мочевины в крови сусликов до, во время и в конце спячки. Закрашенные прямоугольники — нормальная микрофлора, пустые — урезанная микрофлора. Справа — концентрация транспортеров мочевины (UT-B) летом и в конце спячки. Видно, что в конце спячки их становится больше. Это указывает на потребление мочевины микрофлорой кишечника. Закрашенные прямоугольники — естественный процесс, пустые — опыт с введением дополнительной мочевины в кровь. Графики из обсуждаемой статьи в Science

При этом концентрация ферментов, которые переносят мочевину в клетки кишечного эпителия (транспортеры мочевины), в выстилке кишечника заметно увеличивается в конце спячки (рис. 2, справа). Оно становится даже больше, чем во время летней активности. Предположительно, мочевина, поступающая в кишечник, переходит в ведение бактерий, способных ее гидролизовать (расщепить на углекислоту и аммоний).

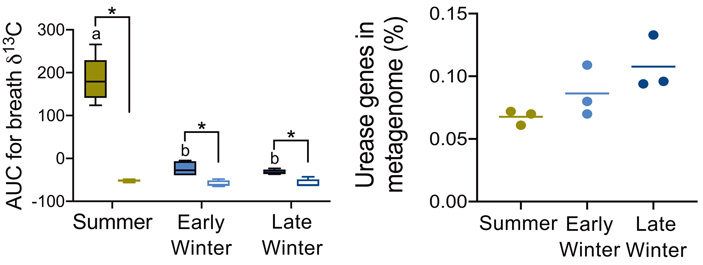

Мочевину расщепляют ферменты уреазы, которых нет у млекопитающих — различными вариантами уреаз обладают бактерии и простейшие. Поэтому следующая линия доказательств микробного участия в белковом обмене касалась активности уреаз. Во-первых, авторы проверили, появляется ли радиоактивная метка 13С, введенная с мочевиной, в выдыхаемом зверьками воздухе. Если она появляется, то это будет надежным основанием утверждать, что бактерии в самом деле участвуют в расщеплении мочевины — иначе откуда бы этой метке взяться. Эта метка появилась в выдыхаемом воздухе и у активных животных (летом), и во время спячки (рис. 3, слева). Удалось даже показать, что в конце спячки в процессе расщепления мочевины участвуют те микробы, у которых больше всего копий генов уреаз (рис. 3, справа).

Рис. 3. Слева — содержание изотопа 13С в выдыхаемом сусликами воздухе во время летней активности, в начале и в конце спячки. Используется кумулятивный показатель за 3 часа измерений. Закрашенные прямоугольники — суслики с нормальной микрофлорой, пустые — суслики с микрофлорой, обработанной антибиотиком. Как видно из этого графика, переработка мочевины продолжается во время спячки. Справа — метагеномный анализ микрофлоры, показывающий увеличение доли микробов с повышенным числом генов уреаз в конце спячки. Графики из обсуждаемой статьи в Science

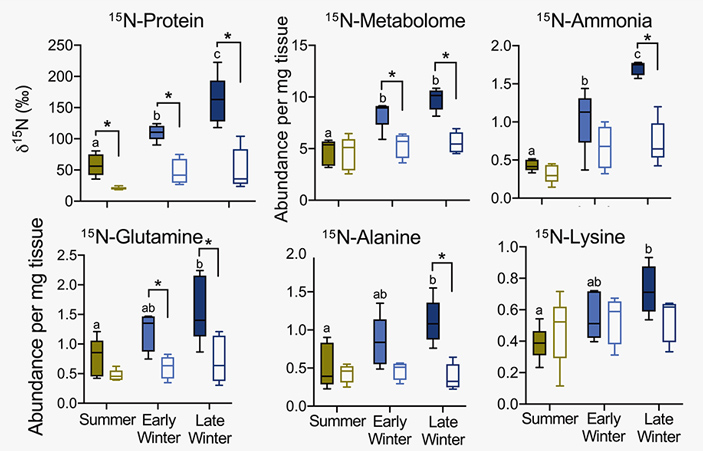

Более глубокое понимание происходящих процессов белкового обмена дало изучение маршрута меченых изотопов 15N, которыми снабдили введенную животным мочевину. Меченые изотопы появлялись, в частности, в составе мышечного белка. Следовательно, синтезированные бактериями из мочевины аминокислоты и белки отправлялись на построение мышц. Но и у сусликов с урезанной антибиотиками микрофлорой меченые аминокислоты тоже появились, хотя и в меньшем количестве. В частности, в печени 15N присутствовал в составе аммония и глутамина — аминокислоты, которая синтезируется в печени с утилизацией аммония (рис. 4). Это интересный вариант синтеза аминокислот — из аммония, на который переходит организм млекопитающих при дефиците белков. Иными словами, утилизация мочевины во время спячки происходит как за счет эндогенных процессов, так и за счет микробиального расщепления и последующего белкового синтеза. Микрофлора очень активно участвует в этом процессе, расщепляя мочевину, синтезируя белки из аммония, которые затем служат белковой пищей самому животному.

Рис. 4. Концентрация меченых изотопов азота 15N в различных азотсодержащих соединениях в печени сусликов во время летней активности, в начале и в конце спячки. Закрашенные прямоугольники — животные с нормальной микрофлорой, пустые — с урезанной микрофлорой. Заметно, что количество аммония, глутамина, аланина и лизина, синтезированных из мочевины в печени, повышается к концу спячки. Микрофлора заметно способствует этому синтезу, увеличивая количество субстрата — аммония. Графики из обсуждаемой статьи в Science

Таким образом, у сусликов во время спячки белковый обмен сворачивает на запасной путь. Если обычно аммоний, произведенный при гидролизе и переработке белков, отправляется в печень, где деактивируется, превращаясь в мочевину, и уже в таком виде выводится почками, то во время спячки путешествие аммония по организму в печени не заканчивается. Мочевина из печени поступает в кровь, доставляется к кишечному эпителию, где бактерии расщепляют ее уреазами и дальше используют для синтеза аминокислот и белков. Этот ресурс — отмирающие бактериальные клетки — животное-хозяин использует для своих нужд. Кроме того, аммоний, полученный при гидролизе мочевины, направляется в печень, где происходит синтез аминокислот. Этот процесс может идти и без участия бактерий, но они бесперебойно поставляют субстрат для этого процесса. Таким образом, во время спячки за счет деятельности микрофлоры экономятся дефицитные азотистые соединения, а кроме того, уменьшается количество мочи для растворения и выведения мочевины, то есть и воды спящему животному требуется существенно меньше. И то, и другое помогает благополучно пережить спячку.

Интересно, что подобный путь белкового синтеза с помощью микрофлоры (утилизация азота мочевины) вовсю используется жвачными животными. Ведь у жвачных бактериальные белки составляют существенную долю рациона, именно поэтому в корма крупного рогатого скота обычно добавляют мочевину. Пищеварительная система жвачных адаптирована к дефициту белковых составляющих в их травяном рационе, поэтому в расщеплении мочевины у них задействована специальная микрофлора. Теперь оказывается, что этот путь утилизации мочевины с участием микроорганизмов востребован и у других животных, в частности, у тринадцатиполосых сусликов во время спячки. Видимо, как только у животных возникает дефицит белка в пище — на помощь приходят микроорганизмы. Они берутся за мочевину, которая в обычном случае выделяется с мочой, но теперь азот экономно возвращается назад в метаболическое хозяйство организма.

Нельзя говорить, что необходимая микрофлора для поддержания требуемого белкового уровня нарочно культивируется в кишечнике сусликов. Скорее всего, это побочный результат преимущественного выживания в кишечнике тех микробов, которые могут процветать во время голодовки. А к таким относятся те, кто обладает повышенной уреазной активностью. В результате и микроб получает средства для жизни, и хозяину польза.

Источник: Matthew D. Regan, Edna Chiang, Yunxi Liu, Marco Tonelli, Kristen M. Verdoorn, Sadie R. Gugel, Garret Suen, Hannah V. Carey, Fariba M. Assadi-Porter. Nitrogen recycling via gut symbionts increases in ground squirrels over the hibernation season // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abh2950.

Елена Наймарк

-

Может всё наоборот и суслик не хозяин, а домик, которые многочисленные культуры себе сэволюционировали? И "выживать своему спящему хозяину" они помогают также, как мы поддерживаем свой дом зимой, а когда сходит снег, оказывается что эта избушка еще и на курьих ножках и сама в себя корм ест.

Нельзя говорить, что необходимая микрофлора для поддержания требуемого белкового уровня нарочно культивируется в кишечнике сусликов.

Почему нельзя? Идет эволюция: появляются новые штаммы, которые эффективнее управляют сусликом.-

Тут все упирается в вопрос, что имеется в виду под фразой "Иксы сэволюционировали Игрек".

Мне приходит в голову одна трактовка: основным фактором отбора для Игрека были Иксы. (Например "люди сэволюционировали домашних свиней из кабанов")

Так вот, мне кажется более чем сомнительным, что основным фактором отбора для сусликов были кишечные бактерии.

-

-

Может быть, к концу зимы у сусликов в организме уменьшаются запасы жиров и углеводов (что было бы логично), им на замену в качестве "топлива" идут белки (вряд ли потребности в энергии падают с ходом времени); больше "сжигается" белков - больше приток мочевины; чтобы поддерживать стабильную концентрацию приходится увеличивать количество выводящих транспортеров?

Удивило, что спячка только от календаря зависит, а вовсе не от погоды. Это, наверное, намёк на то, что годовые циклы погоды - очень и очень стабильны были и очень резки долгое время, но: тогда можно же предполагать, что звери, не впадающие в спячку, во времена более мягких зим видообразовывались! Причём эти мягкие зимы тоже очень долго были мягкими...

Но более всего потрясло, что из спячки более крепкими выходят зверьки!! Мы, понимаешь, тренируемся, пьём дурацкие белковые коктейли для того, чтоб нарастить мышцы,а оказывается нужно лишь хорошенько поспать!?

Срочно на основе этих знаний нужно разработать для культуристов новый тип плана тренировок. И - долой фитнесцентры! Даёшь зимнюю спячку перед пляжным сезоном! ))

Все же непонятно, как можно долго ничего не емши заиметь более крупные мышцы. Тут же все легко посчитать - нужны только весы: весил засыпая 300г (или сколько там веса в тринадцатиполосном?), просыпаясь - не стал же 330??

Ну и греет мысль, что если ещё и недышать кто-то из впадающих в спячку придумал как - полёты в космос и даже проживание на недружелюбных планетах для нас станут плевым делом...

Ну, когда научимся так же спать, делов-то! )

Последние новости

Рис. 1. Тринадцатиполосые суслики (Ictidomys tridecemlineatus) оказались удобным объектом для изучения спячки — загадочного во многих отношениях явления, которое при этом чрезвычайно широко распространено у млекопитающих. Считалось, что зимняя спячка сформировалась как адаптация к малопригодным зимним условиям, когда млекопитающие расселялись в бореальную зону. Однако после того, как было обнаружено, что в спячку впадают и ехидны, стало понятно, что этой способностью обладали уже самые ранние предки млекопитающих (G. C. Grigg et al., 1989. Hibernation in a monotreme, the echidna Tachyglossus aculeatus). Фото с сайта morgridge.org